一直以來,唐令復原研究都只能通過原始的逸文收集工作來進行,而這一次在天一閣博物館發現北宋《天聖令》,給迄今爲止的唐令復原研究帶來了飛躍性進展

。《天聖令》的編修方針是以唐令爲基礎的,它對唐令中能夠繼續被利用的部分加以改進然後製成新的令文,對被判斷爲不需要的部分也並不做刪除,而是原封不動地保留下來

。《天聖令》的編修方針是以唐令爲基礎的,它對唐令中能夠繼續被利用的部分加以改進然後製成新的令文,對被判斷爲不需要的部分也並不做刪除,而是原封不動地保留下來

,因此通過《天聖令》的原文(以下稱“宋令”)以及未被刪除而被保留下來的唐令(以下稱“不行唐令”)的內容,就基本上可以復原唐令的全貌。

,因此通過《天聖令》的原文(以下稱“宋令”)以及未被刪除而被保留下來的唐令(以下稱“不行唐令”)的內容,就基本上可以復原唐令的全貌。

迄今爲止的唐令復原研究的成果有仁井田陞的《唐令拾遺》,仁井田陞著,池田溫編集代表的《唐令拾遺補》

,隨著《天聖令》的發現,將會有遠遠超過目前所復原的數量的條文會被補充到唐令裏去。其原因在於迄今爲止的復原研究的手法。到目前爲止,復原研究的主要方法是收集殘存在典籍中的令逸文,具體的手法是,先收集寫明是“令”的逸文,然後進行復原,接下來對雖然未標明是“令”、但如果其內容能夠與日本令相對應的話就判斷其爲唐令來進行復原。這樣的手法,造成的結果是很多沒有被傳承到日本令中的唐令被疏漏掉。

,隨著《天聖令》的發現,將會有遠遠超過目前所復原的數量的條文會被補充到唐令裏去。其原因在於迄今爲止的復原研究的手法。到目前爲止,復原研究的主要方法是收集殘存在典籍中的令逸文,具體的手法是,先收集寫明是“令”的逸文,然後進行復原,接下來對雖然未標明是“令”、但如果其內容能夠與日本令相對應的話就判斷其爲唐令來進行復原。這樣的手法,造成的結果是很多沒有被傳承到日本令中的唐令被疏漏掉。

這次發現的是《天聖令》全三十卷的末尾十卷、十二篇,至於剩餘的三分之二的唐令復原工作,目前還只能和從前一樣繼續通過收集逸文進行積累。但是如果立足於上述的問題意識的話,在今後的逸文收集方法上就應該有新的視點。作爲思索這種新的復原研究的方法論的一個前提,本稿將探討作爲唐令復原材料的《慶元條法事類》的重要性。

首先我們以川村康的研究爲基礎來看一下《慶元條法事類》

。宋代的“海行”法典(全國通用的法典)基本上是由一代的皇帝、或者是以十年一次的频率來編輯的,按其形式可以分爲以下的三個編輯階段。第一是始於北宋前期建隆編敕(963年成立)的“編敕時代”,第二是始於北宋後期元豐敕令格式(1084年成立)的“敕令格式時代”,第三是前後在南宋淳熙、慶元、淳祐時編纂了三次的“條法事類時代”。

。宋代的“海行”法典(全國通用的法典)基本上是由一代的皇帝、或者是以十年一次的频率來編輯的,按其形式可以分爲以下的三個編輯階段。第一是始於北宋前期建隆編敕(963年成立)的“編敕時代”,第二是始於北宋後期元豐敕令格式(1084年成立)的“敕令格式時代”,第三是前後在南宋淳熙、慶元、淳祐時編纂了三次的“條法事類時代”。

編敕是將單行敕令原封不動地加以編輯,在檢索條文上有很大的難度。由此而産生的新形式就是敕令格式,它是將條文按照性質的不同分成敕、令、格、式以及申明,然後再加以編輯的。敕,等同於律的刑罰規定,是刑統的補充修改;令,與唐代相同,是原則上不含刑罰規定的禁令;格,是施行細則方面的規定,它對一定的事項設置不同的等級,並相應地制定出了對策;式,用來規定書寫格式以及器具的規格、樣式等。要注意敕令格式與唐代的律令格式的區分方法是有所不同的。申明,是指單項的敕令或者皇帝裁可中的一直被沿用到後世的部分。

而該敕令格式也同樣存在不便檢索的問題,其後重新被設計的形式就是條法事類。條法事類中將敕、令、格、式、申明分門別類地重新編輯,並且不厭重復地將相關規定分別集中到各個門中,方便了使用。

這個以第三個形式進行編纂的《慶元條法事類》,幾乎是現存下來的唯一的有著較爲完整形式的宋代法典,作爲宋代的法典編纂以及法實踐經驗集大成的史料,它佔有非常重要的位置。《慶元條法事類》是以慶元四年(1198)成立的慶元重修敕令格式爲原本加以編纂、嘉泰二年(1202)上呈、次年頒行的

。本來一共有八十卷,但現存的僅有三十六卷,半數以上都逸失了。現存本中遺留下來的條文數量,除去重復的部分,敕有887條,令有1781條,格有96條,式有142條,申明有260條。

。本來一共有八十卷,但現存的僅有三十六卷,半數以上都逸失了。現存本中遺留下來的條文數量,除去重復的部分,敕有887條,令有1781條,格有96條,式有142條,申明有260條。

將《慶元條法事類》用於唐令復原的嘗試,早在《唐令拾遺》、《唐令拾遺捕》中就有過。仁井田陞曾指出:“存在於《慶元條法事類》中的《慶元令》所遺留下來的條文一共大約有兩千條,如果對其內容進行細致的考察的話,就能發現很多來自唐令的條文。”

他因此舉出了很多《慶元令》條文,以之作爲唐令復原的參考資料。特別是對於其中的假寧令復舊一一條,他指出“與本條相對應的唐令逸文尚未被發現,但因爲宋《慶元令》與日本令基本上是一樣的,因此我認爲唐令中也是有與該宋令同樣的規定的”

他因此舉出了很多《慶元令》條文,以之作爲唐令復原的參考資料。特別是對於其中的假寧令復舊一一條,他指出“與本條相對應的唐令逸文尚未被發現,但因爲宋《慶元令》與日本令基本上是一樣的,因此我認爲唐令中也是有與該宋令同樣的規定的”

。他以與日本令相對應的條文的存在爲依據,以《慶元條法事類》的條文爲基本資料,原封不動地復原成了唐令:

。他以與日本令相對應的條文的存在爲依據,以《慶元條法事類》的條文爲基本資料,原封不動地復原成了唐令:

《養老令》假寧令9 凡給喪假,以喪日爲始,舉哀者以聞喪爲始

。

。

《慶元條法事類》卷一一給假·假寧令 諸遭喪給假,以遭喪日爲始,聞喪者以聞喪日爲始。

《唐令拾遺》假寧令復舊一一〔唐〕 諸遭喪給假,以遭喪日爲始,聞喪者以聞喪日爲始。

看了《天聖令》後,果然正如《唐令拾遺》所預測的一般,能夠找出與日本令以及《慶元條法事類》的規定相對應的條文:

《天聖令》假寧令宋17 諸給喪假,以喪日爲始,舉哀者以聞喪日爲始。

不過,需要注意的是,比起《慶元條法事類》,《天聖令》細微的用字更加接近《養老令》,估計唐令是同此《天聖令》的每一個字句都相差無幾

。因此可以認定,《養老令》除了遺漏一個“日”字以外,完全就是照抄唐令。

。因此可以認定,《養老令》除了遺漏一個“日”字以外,完全就是照抄唐令。

與假寧令復舊一一條所類似的,根據與日本令以及《慶元條法事類》的對應而被復原爲唐令的,還有營繕令復舊補二條。它是由愛宕松男提出來的,其復原被收錄到了《唐令拾遺補》中:

《養老令》營繕令10 凡瓦器經用損壞者,一年之內,十分聽除二分,以外徵填。

《慶元條法事類》卷36倉庫令約束·倉庫令 諸經用瓷器破損者,除歲一分,瓦器二分。

《唐令拾遺補》營繕令復舊補二〔唐〕 諸經用瓦器破損者,除歲二分,以外徵填。

該條目也同樣,比起《慶元條法事類》,《天聖令》更加接近《養老令》,由此可推測《養老令》基本上是原封不動地沿襲了唐令的

。

。

《天聖令》營繕令宋17 諸用瓦器之處,經用損壞,一年之內,十分聽除二分,以外追填。

在復原營繕令復舊補二條時,愛宕松男還開展了以下的探討

。首先,他證實了北宋初期的《淳化令》、《天聖令》都基本上是沿襲了唐開元二十五年令,與之相對的,《元豐令》以後,爲了適應宋朝這一新時代的需要,增補了大量新的規定,並且在篇目構成上也進行了修改。他還指出,雖然在這樣的趨勢下,《慶元令》中出現了許多唐令中沒有的篇目、條文,但它並沒有完全喪失唐令的原有形態,沿襲唐令的條文被保留下來的可能性還是很大的。他將宋令中另行被增補的條文集中地收錄到了榷禁門、財用門中,並指出:“在交換經濟的不斷滲透這一背景下,這些條令是能夠反應出疏隔唐宋兩個朝代的政治和社會的巨大變化的。”他還提出了以下的根據《慶元令》來復原唐令的方針:“如果說僅限於經濟部門、特別是在宋朝特有的貨幣財政方面,《慶元令》中有著絕對數量的自己的條文的話,那麽應該可以預測,除此以外的其它部門的條令是極有可能沿襲了唐令的。”

。首先,他證實了北宋初期的《淳化令》、《天聖令》都基本上是沿襲了唐開元二十五年令,與之相對的,《元豐令》以後,爲了適應宋朝這一新時代的需要,增補了大量新的規定,並且在篇目構成上也進行了修改。他還指出,雖然在這樣的趨勢下,《慶元令》中出現了許多唐令中沒有的篇目、條文,但它並沒有完全喪失唐令的原有形態,沿襲唐令的條文被保留下來的可能性還是很大的。他將宋令中另行被增補的條文集中地收錄到了榷禁門、財用門中,並指出:“在交換經濟的不斷滲透這一背景下,這些條令是能夠反應出疏隔唐宋兩個朝代的政治和社會的巨大變化的。”他還提出了以下的根據《慶元令》來復原唐令的方針:“如果說僅限於經濟部門、特別是在宋朝特有的貨幣財政方面,《慶元令》中有著絕對數量的自己的條文的話,那麽應該可以預測,除此以外的其它部門的條令是極有可能沿襲了唐令的。”

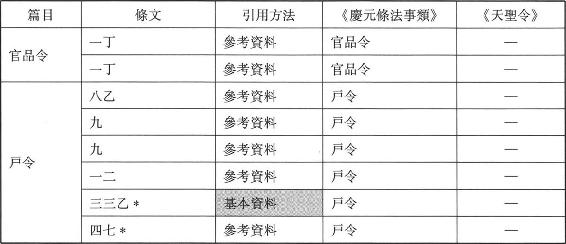

在此,我們來看一下《唐令拾遺》以及《唐令拾遺補》中的《慶元條法事類》的利用情況。表1顯示出《慶元條法事類》的條文在《唐令拾遺》中有47條被引用,在《唐令拾遺補》中有20條被引用。不過,這兩本書的引用方針上有著很大的不同。

表1 《唐令拾遺》《唐令拾遺補》中《慶元條法事類》的利用情況

“條文”欄的“*”是指引用於《唐令拾遺補》。沒有記號的是指引用於《唐令拾遺》。

“條文”欄的“*”是指引用於《唐令拾遺補》。沒有記號的是指引用於《唐令拾遺》。

《慶元條法事類》在被引用到《唐令拾遺》和《唐令拾遺補》時,二者的區別是被作爲“基本資料”來刊登,還是作爲“參考資料”來引用。後者是已經根據其他的唐令逸文資料復原了唐令,因此《慶元條法事類》至多也就是被作爲參考而已,而與之相對的,前者是因爲缺乏非常合適的唐令逸文資料,但是又存在著與日本令相對應的條文,因此《慶元條法事類》就被認作爲復原唐令的直接依據。根據這一區別來看上述這兩本書的話,將《慶元條法事類》作爲“基本資料”來引用的,在《唐令拾遺》中有兩條,在《唐令拾遺補》中有六條。由此可見,《唐令拾遺補》更高地評價了《慶元條法事類》的作爲唐令復原資料的價值。

另外,《唐令拾遺》所引用的47條均爲“令”,而《唐令拾遺補》所引用的20條中有5條引自“格”、4條引自“式”。如前所述,宋代的敕令格式的區分與唐代的律令格式並不直接相對應,因此在查找唐令對應條文時也無需拘泥於“慶元令”。《唐令拾遺補》則立足於此點,無論是《慶元格》還是《慶元式》,只要是有關連的內容,都積極地作爲參考資料加以引用。

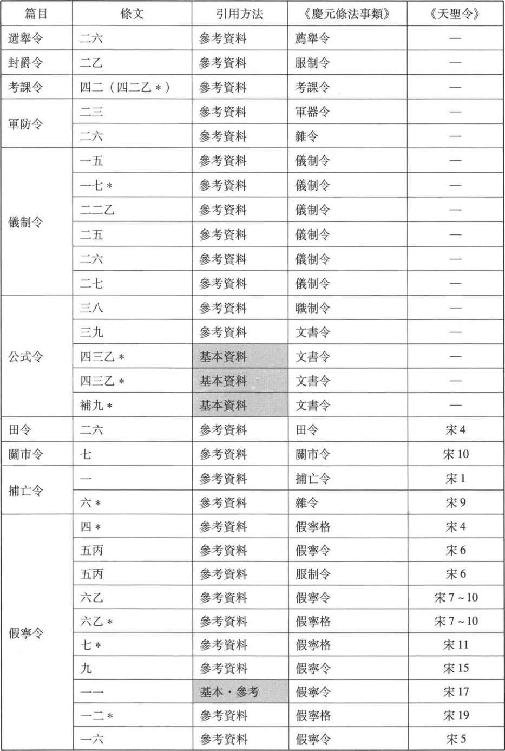

將《天聖令》中發現的新條文與《慶元條法事類》的對應關係進行調查後會發現,有對應關係的條文的數量要遠遠超過《唐令拾遺》、《唐令拾遺補》中所提到的。本稿將關注新發現的《天聖令》十二篇中的假寧令和喪葬令,來觀察其與《慶元條法事類》的對應關係。之所以選這兩篇,是因爲依據上述愛宕松男的觀點,可以預測出關於禮制的這兩篇在唐宋之間的變化相對較少,《慶元條法事類》中更多地保留下來對唐令的承襲。

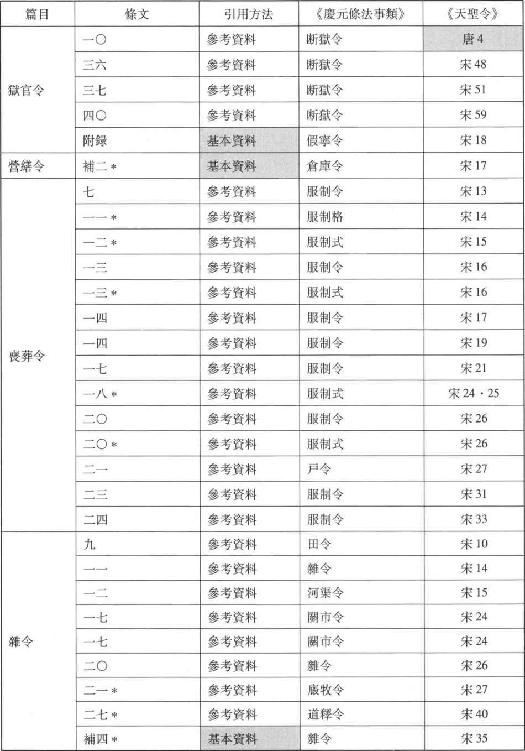

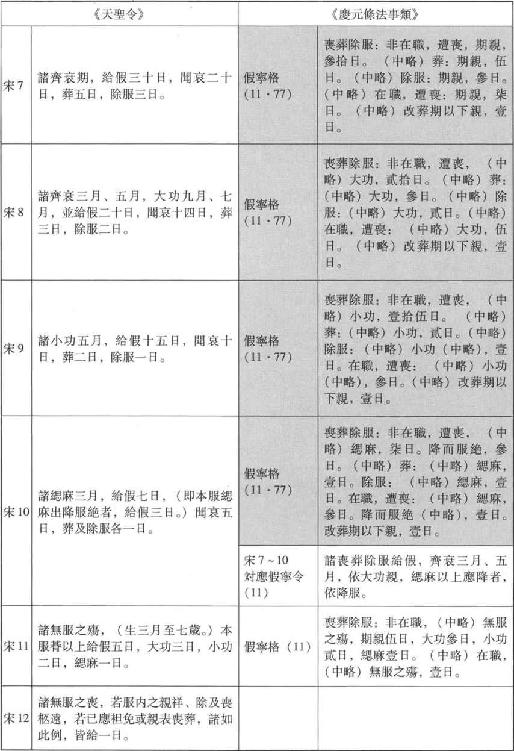

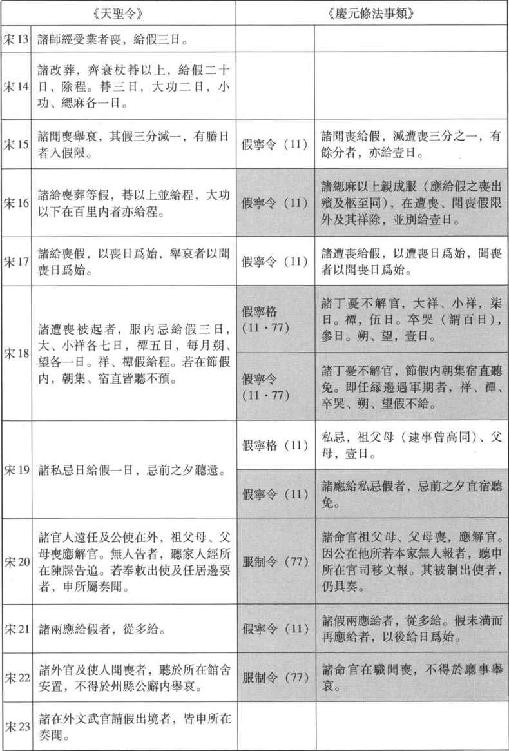

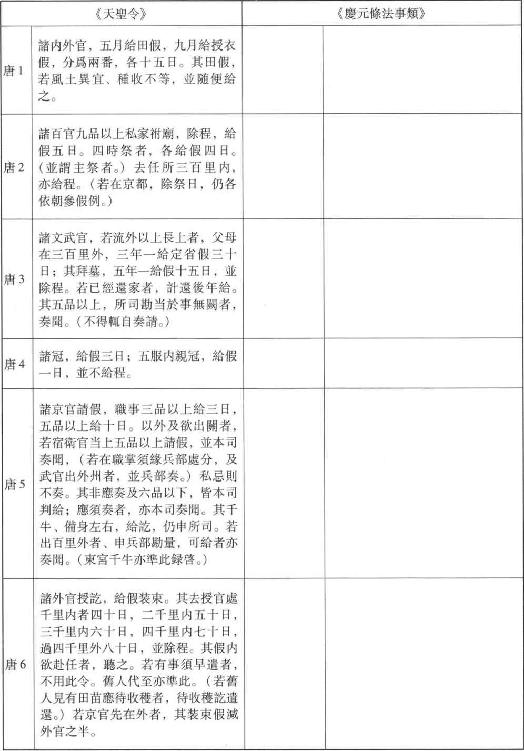

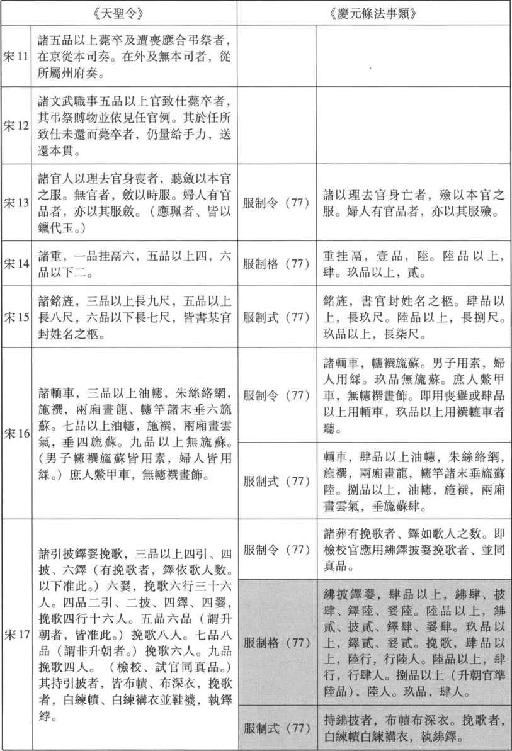

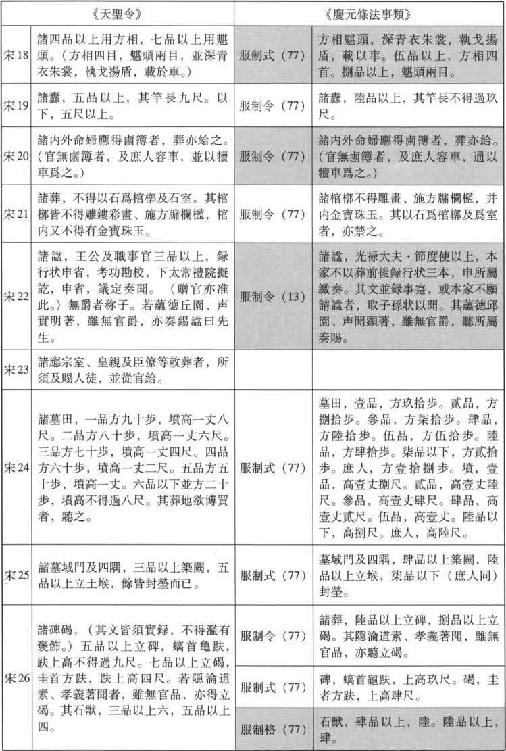

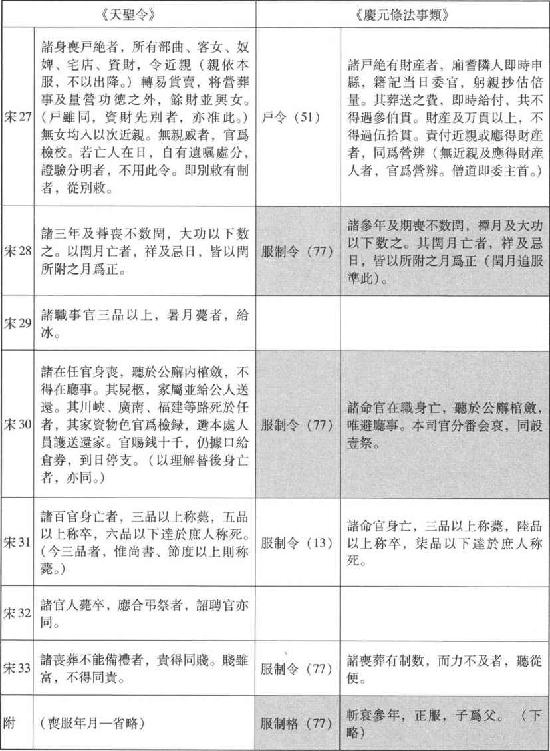

關於假寧令和喪葬令,在表2、表3中整理總結了《天聖令》和《慶元條法事類》的對應情況

。在從《天聖令》發展到《慶元條法事類》的過程中,不僅在條文的內容上出現了大幅度的變化,有些條文還做了篇目上的移動,因此還存在著一些在對應關係上的探討不夠充分的問題,但可以說大致上是呈現出了類似的趨勢。陰影部分是在《唐令拾遺》以及《唐令拾遺補》中未提及(或者修改了對應關係)的《慶元條法事類》條文。本稿將不針對個別的對應關係,而是以整體的問題點爲中心來進行探討。

。在從《天聖令》發展到《慶元條法事類》的過程中,不僅在條文的內容上出現了大幅度的變化,有些條文還做了篇目上的移動,因此還存在著一些在對應關係上的探討不夠充分的問題,但可以說大致上是呈現出了類似的趨勢。陰影部分是在《唐令拾遺》以及《唐令拾遺補》中未提及(或者修改了對應關係)的《慶元條法事類》條文。本稿將不針對個別的對應關係,而是以整體的問題點爲中心來進行探討。

表2 假寧令(《天聖令》·《慶元條法事類》對應表)

“慶元條法事類”欄的( ),是指慶元條法事類的卷数。

“慶元條法事類”欄的( ),是指慶元條法事類的卷数。

表3 喪葬令(《天聖令》·《慶元條法事類》對應表)

“《慶元條法事類》”欄的( )是指《慶元條法事類》的卷数。

“《慶元條法事類》”欄的( )是指《慶元條法事類》的卷数。

首先值得注目的是,基本沒有與不行唐令相對應的《慶元條法事類》。這是因爲在《天聖令》編纂的階段就已經將無益於現行法的內容作爲“不行唐令”而排除在外,而在《唐令拾遺》和《唐令拾遺補》中所提到的《慶元條法事類》,其所對應的基本上都是宋令而非不行唐令(參照表1)。就管見所及,唯一的例外是獄官令復舊一○條,在《天聖令》中是與唐4相對應的:

《慶元條法事類》卷74病囚·斷獄令 諸禁囚身死無親屬者,官爲殡瘞標識,仍移文本屬,告示家人般取。所費無隨身財物或不足者,皆支贓罰錢。

《天聖令》獄官令唐4 諸囚死,無親戚者,皆給棺,於官地內權殡。(其棺並用官物造給。若犯惡逆以上,不給棺。其官地去京七里外,量給一頃以下擬埋。諸司死囚,大理檢校。)置塼銘於圹內,立牓於上,書其姓名,仍下本屬,告家人令取。即流移人在路,及流、徒在役死者,亦准此。

在《天聖令》中被視爲不行唐令,而在該條目中卻被作爲《慶元斷獄令》而保留下來,這究竟是爲什麽呢?此問題還有待於今後的探討。

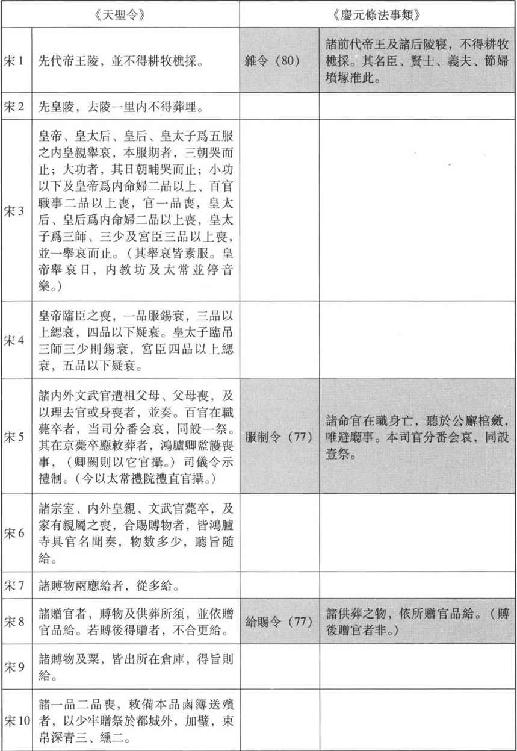

其次,如果對除去不行唐令以外的《天聖令》條文(宋令)加以分析的話,會發現在《慶元條法事類》中存在著相當比例的與之相對應的條文。從留存下來的《慶元條法事類》本身只佔整體的一半以下這一現狀來看,可以推测這種對應是非常顯著的特徵。在此,如果再來看一下與《慶元條法事類》不相對應的《天聖令》的話,就會發現,在喪葬令中,大都爲與賻物或者殡殓調度等的支付相關的條文(宋6、7、9—12、23、29、32)。估計這些與支付相關的條文,是作爲例如“給賜令”等,集中地出現在《慶元條法事類》的丟失的部分裏的。之所以這麽說,是因爲關於“賻贈”或者殡殓調度支付前提的“詔葬”,在《宋史》禮志裏就已經有過詳細的記載,很難想像其會在唐宋時期發生本質性變化。而同樣的,在喪葬令中很難集中地發現與皇帝相關條文的對應(宋2—4),這大概也是出於同樣的原因。就以上的推測來看,可以說至少在假寧令和喪葬令中,基本上所有的條文的內容都被保留到了《慶元條法事類》中。

另外,表3的最後所列出的服制格是關於明器(隨葬品)的規定。儘管《唐令拾遺》以及《唐令拾遺補》中預測了該類規定的存在,但是在這次發現的《天聖喪葬令》中,無論是宋令還是不行唐令,都沒有出現關於明器的規定。不過,在其他的論文中我曾經提到過,根據《司馬氏書儀》的記載,《天聖令》中的確是出現過有關明器的規定

,吳麗娛也曾經指出,根據《唐會要》的記載能夠推測出唐令中也出現過有關明器的規定

,吳麗娛也曾經指出,根據《唐會要》的記載能夠推測出唐令中也出現過有關明器的規定

。因此在《天聖喪葬令》中見不到明器規定,就必須要考慮到《天聖令》編纂時存在遺漏現象或者天一閣藏書存在脫條的可能性。在《慶元條法事類》中也存在明器規定的這一事實,可以間接推測在《天聖令》以及唐令中也是存在明器規定的。

。因此在《天聖喪葬令》中見不到明器規定,就必須要考慮到《天聖令》編纂時存在遺漏現象或者天一閣藏書存在脫條的可能性。在《慶元條法事類》中也存在明器規定的這一事實,可以間接推測在《天聖令》以及唐令中也是存在明器規定的。

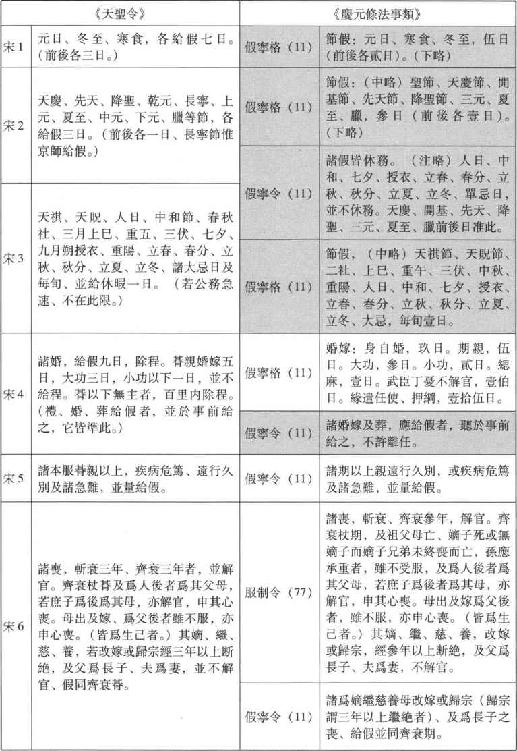

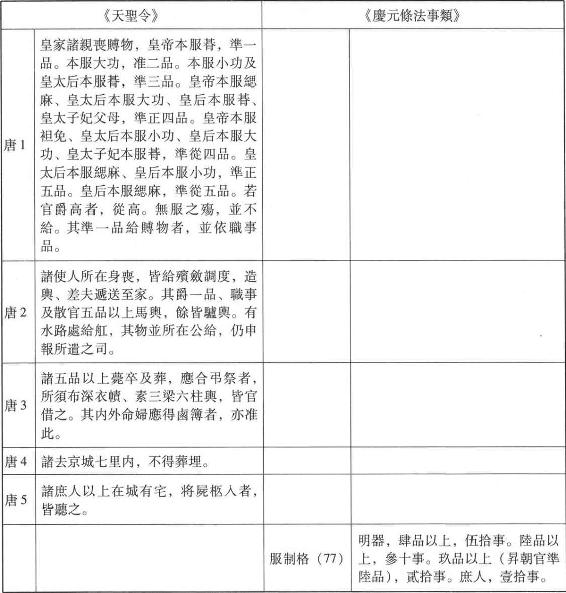

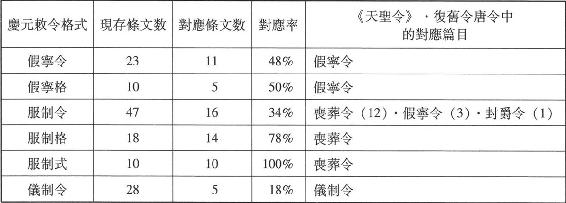

最後,我們來看一下在現存的《慶元條法事類》的條文中,能夠被證實的是與《天聖令》以及復舊唐令相對應的條文的比例。與天聖假寧、喪葬兩令相對應的條文,在慶元敕令格式中均集中在假寧令、假寧格、服制令、服制格、服制式的五種上。在此,表4對這些現存的條文數以及其中與《天聖令》和復舊唐令(對於《天聖令》中不存在的部分)相對應的條文數做了整理總結

。其對應比例之高,特別是在格、式上出現的高比例令人矚目。作爲參考,表中還對列舉了很多與禮制相關條文的儀制令。《天聖儀制令》尚未被發現,以《慶元條法事類》中所保留下來的《慶元儀制令》爲基礎,應該是能夠復原出更多的條文。

。其對應比例之高,特別是在格、式上出現的高比例令人矚目。作爲參考,表中還對列舉了很多與禮制相關條文的儀制令。《天聖儀制令》尚未被發現,以《慶元條法事類》中所保留下來的《慶元儀制令》爲基礎,應該是能夠復原出更多的條文。

表4 慶元敕令格式中與《天聖令》、復舊唐令的對應率

譬如,《慶元條法事類》卷三服飾器物中作爲“儀制令”而登載出來的8項條文中,記載著餐具的第一條已經被當做了復舊二二乙條的參考資料,而剩下的7項條文中,是有發現新的唐制的可能性的

。特別是其中的關於對繖的顔色的限制的第五條,是能夠被作爲唐令(的一部分)來復原的。

。特別是其中的關於對繖的顔色的限制的第五條,是能夠被作爲唐令(的一部分)來復原的。

《慶元條法事類》卷三服飾器物·儀制令 諸非品官,繖不得用青。

關於繖,已經有復舊二○條被作爲《養老令》15條的對應條文來復原。

《養老令》儀制令15 凡蓋,皇太子,紫表·蘇方裏·頂及四角覆錦垂總。親王,紫大缬。一位深綠,三位以上绀,四位缥,(四品以上及一位、頂角覆錦垂總。二位以下覆錦。唯大納言以上垂總。)並朱裏,總用同色。

《唐令拾遺》儀制令復舊二○〔開七〕〔開二五〕 皇太子繖,職事五品已上、及散官三品已上、爵國公以上、及縣令,並用繖。

如果看這些內容的話,在復舊二○條裏是看不出關於《養老令》的顔色的規定的。但是在上述的《慶元條法事類》中存在顔色的規定,所以《養老令》所參照的唐令中也應該是有顔色的規定的。因此,以《慶元條法事類》的存在爲依據,將繖的顔色的規定認作爲唐令是可以的。

綜上所述,在顧及《慶元條法事類》作爲唐令復原材料的重要性的同時,如果對其重新加以分析的話,就能夠拓展發現新的唐制(對於其究竟算不算“令”還有待深究)的可能性。簡單地看《慶元條法事類》的話往往只會注意到它與唐制的差異,而在經歷了至北宋末期爲止的巨大的社會變化後,還能夠出人意料地發現其中包含衆多的唐制的要素,僅此一點,都能顯示出發現《天聖令》的意義之重大 [1] 。

愛宕松男曾指出,除去唐宋之間的變化甚爲劇烈的經濟部門,在復原唐令問題上,《慶元條法事類》中保存了大量的唐令條文,是存在著很大可能性的,該預測的準確性通過《天聖令》的發現得到了完全的證明。而通過本稿的關於假寧令以及喪葬令的探討,更加明確地指出了其可能性在因時代的變化而較小变化的、相關於禮制的條文中更爲顯著。

如文章開頭部分所提到的,關於未被保留下來的《天聖令》的三分之二的篇目,今後仍然會以收集唐令逸文爲基礎來進行復原工作,然而像儀制令之類的有關於禮志的篇目,今後应该更加留意《慶元條法事類》的有效性。

另外,只要立足於宋代法制史的觀點,《天聖令》就會變得明確起來,通過將之與《慶元條法事類》進行比較,元豐令以後的條令的大幅度的增補情況就能夠更爲具體地顯示出來。今後,應該抛除“爲了復原唐令的史料”這一觀點的束縛,以更加寬闊的視野來探討發現《天聖令》的意義。