詹姆士的《心理学原理》

Williams James’

The Principle of Psychology

所选文本的中文版出自詹姆士:《心理学原理》第九章第三节,唐钺译,北京:商务印书馆,1965年,第85—121页。

英文版出自Williams James: The Principle of Psychology, London:Macmillan,1907.

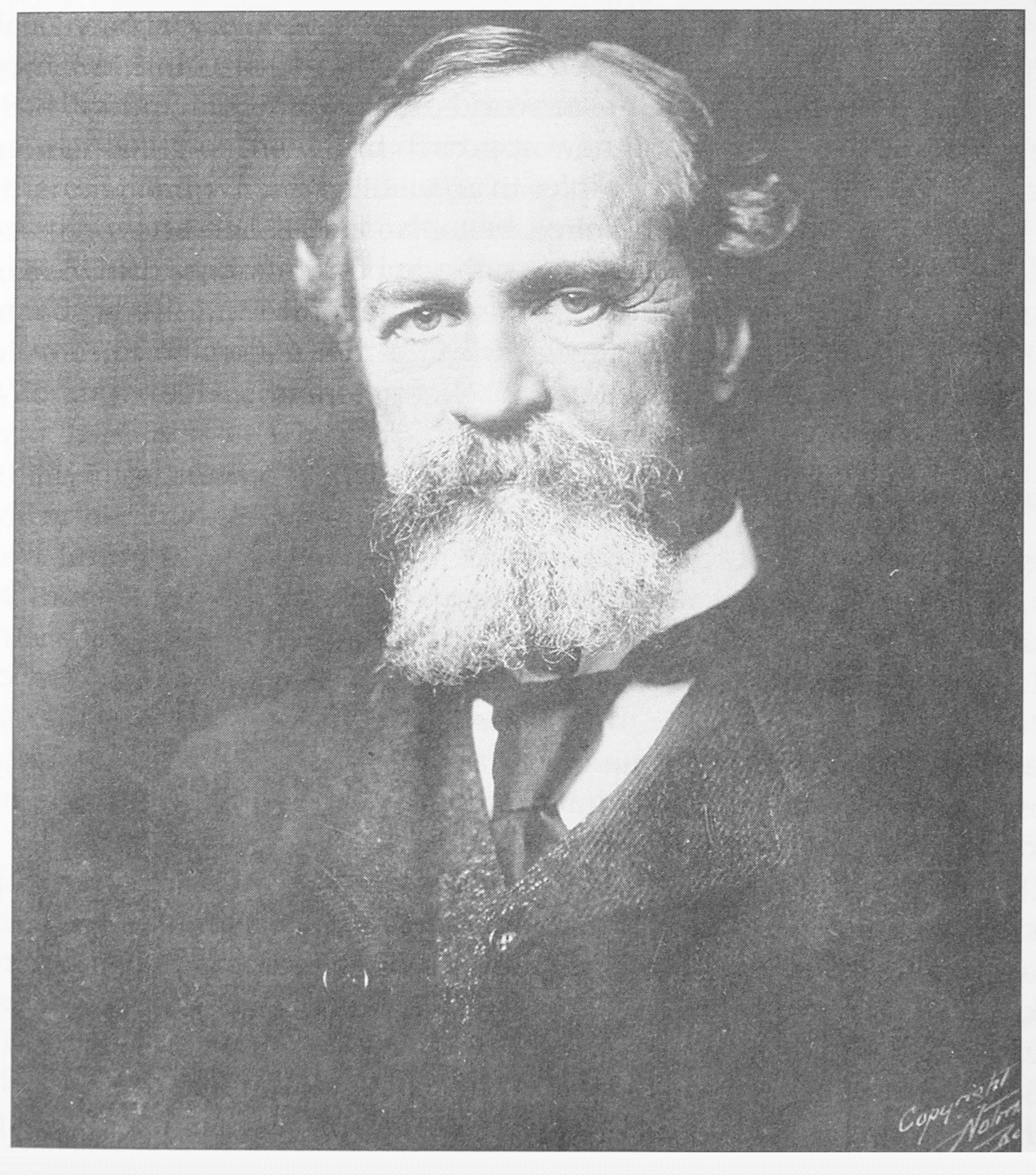

威廉·詹姆士(William James,1842—1910)是富于独创性的心理学家和哲学家。1842年1月11日,他出生于纽约市。其父是神学家,相信有神秘主义倾向的斯韦登博格主义(Swedenborgianism)。詹姆士是家中长子,下面有三弟一妹,家人关系密切,看重教育。詹姆士自13岁至18岁在英、法、瑞士和德国求学。1860年返回美国,曾想成为画家而未果。1861年因身体虚弱不能从军参战,进哈佛大学学习化学,继而改学解剖学、生理学,后又转而学医。1867年赴德国学习,涉足生理学、心理学和哲学,在这一段时间中,他常苦于病痛。1868年返回哈佛,次年6月获医学博士,但健康继续恶化,1870年春已陷入严重抑郁状态。受到他在欧洲接触过的法国哲学家雷诺维也(Charles Renouvier)的心灵选择可以影响身体的学说的启发,詹姆士在暗淡年华中逐渐形成自己的自由意愿思路,从病魔与消沉中挣脱出来。他在日记中写道:“我的自由意愿的第一个行为就是去相信自由意愿[的效力]。”这一段经历给他后来的人生和思想以长久影响。

1872年他开始在哈佛大学任生理学讲师,四年后升为副教授。1878年起开始写一本关于心理学的教科书。但他的写法却是充满探索精神的,如他所说,他只有在“没有任何保障的”、“感到胸骨内的刺痛”的状态和氛围中才能进入最佳的创作状态。此书历经十二载方出版,这就是为他带来巨大而持久的国际性声誉的《心理学原理》。所以,他的传记作家佩里(Perry)说有三种詹姆士:第一种是神经衰弱的,不稳定、阴郁、病态地幻想、不喜欢科学的严格性;第二种是光彩四溢的詹姆士,活跃、慷慨、充满爱意和敏感;第三种是第二种的深化,在与第一种的结合中得到丰富。

自1880年开始,他教授哲学。1881年(39岁)时发表《信仰的意愿》,1898年,他在加利福尼亚州做了《哲学概念和实际效果》的讲演,发展皮尔士的思想,“开创了新的实用主义运动”(杜威语)。1902年发表又一重要著作《宗教经验种种》。1907年至1909年出版了《实用主义》、《多元宇宙》和《真理的意义》。1910年8月26日逝世,享年68岁。1912年《彻底经验主义论文集》出版。

詹姆士的思想影响广泛。他的著作在心理学、哲学、宗教学、神秘主义研究、心灵感应研究和文学理论等方面都留下了深深的印迹,有的已成为经典。他的思想的原发魅力超越了学科分类和流派分野,比如在哲学领域,他绝不仅是美国实用主义的巨匠,还深刻影响了现象学,并含有直觉主义、当代经验主义和存在主义的意趣。他的文笔清新,表述自然而又摇曳多姿,几乎能让人的每次阅读都有新获。佩里讲:“他知道犹有未尽。”的确,人们永远会感到对威廉·詹姆士的理解“犹有未尽”。

詹姆士的《心理学原理》(1890)在心理学、哲学的历史上产生了重大深远的影响。它反对任何一种将人类的心理、思想活动还原为某种基本原素的研究方法,比如英国经验论影响下的联想主义和德国冯特的实验心理学的解释方法(而不是其提供的材料事实)。詹姆士主张心理生活在它的任何一部分都是一个变化着的经验统一体,像一条河流的一部分一样。所以,虽然这本著作在心理学界最著名的是它的情绪说(詹姆士—朗格学说)和记忆说,但它对于哲学、文化界和心理学的基本理解方式的最大影响在于“意识流”或“思想流”的学说。而这个学说的五个特性(思想的人格性、变化性、连续性、对象性[前反思性]、选择性)之中,第三节讨论的“连续性”或“流性”是根本的。

在这一节中,詹姆士先陈述这样一个心理事实:对于每一个人的意识感觉而言,思想是连续的,即使有事实层面上的断缺、比如突然昏厥,但“抽刀断水水更流”,这个意识还是觉得自己是连成一气的,都属于“我自己”的。所以詹姆士称人的内意识为“思想流”或“意识流”。这种看法大不同于传统的“车列型的”或“锁链型的”意识观,因为在这新的看法中,意识不是由基本的不变元素(比如经验主义者们讲的“印象”、“感觉观念”)和外加的联系(比如联想)组成的,而是从根本上连续的、动态的。被前人看做元素或对象的东西,不过是这道意识流中流速缓慢、相对静止的部分;而前人误以为是外加的联系,实际上就是这道流的流速快捷或飞翔着的“过渡部分”。詹姆士极为生动地揭示了为什么人们以对象化的内省方式把握不到这过渡部分,因为那相当于“捏住正在旋转的陀螺,想捉到它的运动”(芝诺的运动悖论的困人之处也出于此)。所以,“理智主义和感觉主义都错了”,关系或过渡是真实的,无论在自然事物中还是在意识体验中,或者在语言的副词、介词、连词、前置词之中。

在“趋势之觉”这一部分,詹姆士思想的流感、“气”感、空灵感,与他表述的生动准确、曲径通幽、既解痒又呵痒的风格相互辉映,令人拍案叫绝。无怪乎它引发了胡塞尔的现象学思路。这一部分的要义在于显露我们对于“趋势”这种关系势态的感觉,它虽然还不能被对象化、实体化,却更加真实活泼和广泛地存在于我们的生命体验之中。记忆的缺口,对于不存在的意识,不知所以的似曾相识感,语言给人的纯方向感,立意或意向中孕育着将来的预感,余觉与初感,视域的盈缩,心灵的泛音、灌液或边缘,恼人的空隙,兴趣的情怀,异质意象间边缘光晕的融通,等等,这些离我们如此切近而又总被冷酷地忽视掉的意识现象在詹姆士的生花妙笔下,不仅“浮光跃金”地呈现于“自由之水(意识流)”之中,而且竟是“惊涛拍岸,卷起千堆雪”,被激发出蓬勃多样的哲理的、文学的、艺术的深意。当代现象学乃至当代哲学中讨论的不少重大问题,比如意向性构成、内时间意识、虚无的人生含义、存在的生存境域性、语言的非观念比维度,生活世界或生活形式的原本地位,等等,都在这里被发酵和酝酿着。

1.W.James, The Principles of Psychology, Cambridge:Harvard University Press,1983.

2.墨菲、柯瓦奇:《近代心理学历史导引》,林方、王景和译,北京:商务印书馆,1980年,第13章。

3.威廉·詹姆士:《实用主义》,陈羽纶、孙瑞禾译,北京:商务印书馆,1983年。

4.贺麟:《现代西方哲学讲演集》,上海:上海人民出版社,1984年,上篇“詹姆士”等章节。

5.詹姆士:《彻底经验主义论文集》,庞景仁译,载于《资产阶级哲学资料选辑》第五辑,《哲学研究》编辑部编,上海:上海人民出版社,1965年。

(张祥龙撰)

我只能说“连续的”意思是指没有间断,没有裂痕,没有分离的状态。我已经说过,心与心彼此间的间断也许是自然界最大的间断。我们可以设想的在单一个心内面的间断只有:(一)意识完全丧失了,过了一会又发生的那些 中断 ,那些时间上的 断缺 ;或者是:(二)思想的性质或内容的断裂,断裂得那么急剧,弄得后一段与前一段丝毫没有关系。在每一个人的意识之内,思想觉得是连续的,这个命题有两个意义:

一、就是有个时间上的断缺,断缺后的意识觉得与断缺前的意识是连成一气的,觉得是同一自我的别一部分;

二、意识的性质在各刹那间的变化,永远不是绝对突然的。

时间上的断缺,这个现象最简单,要先讨论。最先要讲几句的,就是:意识也许自己不觉得的那些时间上的断缺。

在第八章章首,我们已经见到有这种时间上断缺;并且这样断缺也许比普通所设想的数目还要多些。假如意识不觉得这些断缺,那么,它就不会认它为中断。在笑气和其他迷药所发生的无意识状态,在羊癫疯和昏倒时候的无意识状态,意识生活的两断头可以接合起来,把那缺口盖住,很象眼中盲点的两边的空间感觉碰合起来,把那客观的视觉中断盖住了一样。像这种的意识,无论旁观的心理学家如何看法,在这意识自己看来,是完全不断的。这个意识 觉得 没有断缺;清醒一天的意识,在这一天内,觉得是一个单位。这跟说“各个钟头是单位,它的各部分都前后衔接,没有任何外来的东西挤进这些部分的中间去”这句话的意义是一样的。要意识觉得对于它客观的中断是断缺,好像要眼睛因为听不见觉得静寂是断缺,或是耳朵因为看不见觉得黑暗是中断一样。关于觉不出的断缺,这样就算说完了。

至于觉得出来的断缺,那就不同了。我们睡醒之后,通常知道我们曾经失了意识,而且往往对于我们失了意识多少时候有个准确的判断。这种判断一定是根据觉得到的标记的推论;我们所以容易下判断是由于对这桩事经过好久的练习。可是,意识, 从它自身看 ,不是照这些字的本义说,像前例那样是中断不连。而是按连续性的别的意义看,各部分的义蕴实是内部贯串而且打成一片,因为这些部分都是一个公共整体的一部,所以意识还觉得是连续一体的。但是到底这个公共整体是什么呢?它的自然名字是 我自己 ,或是 我 (myself,I,me)。

当保罗和彼得在同一张床上醒过来,觉得他们曾经睡着了的时候,他们每人在心理上都追溯回去,但只与两个被睡眠截断的思想流中之一个连接起来。就像一个埋在地下的电极的电流,无论隔了多厚的土地,总会通到埋在地下与它相对的电极,不会有差错,彼得的现在立刻找到彼得的过去,永远不会弄错而与保罗的过去连接起来。保罗的思想也同样不会走错路。彼得以往的思想,只有现在的彼得可以动用。彼得也许对保罗临睡时候的昏困欲睡的心境有 知识 ,并且有正确的知识;但这种知识与他对于自己临睡心境的知识完全不同类。他 记得 他自己的心理状态,但他只能 设想 保罗的心理状态。记忆就像直接觉得一样;记忆的对象渍透了一种温热和亲密;仅仅设想的对象决不会有这种温热和亲密。彼得的 现在 思想,在它自己看,也有这一种温热、亲密和直接的特性。这个现在思想说:就像这个现在确实是我,是我的,任何其他具有同样的温热、亲密和直接性的,也实实在在是我,是我的。所谓温热和亲密这些特性本身到底是什么,要等将来讨论。可是,任何挟着这些特性而来的,一定受现在心理状态的欢迎,受它的享有,被它认为与它同属于一个公有的自我。这个对于自我的公有性是时间上断缺所不能够分成两橛的;一个现在的思想,虽则感觉得到时间上断缺,还能够认它自己与过去思想的某些特别部分连成一气,就是因为这个道理。

所以,意识,在它自己看,并不像切成碎片的。像“锁链”(chain),或是“贯串”这些名词,在意识才现的当儿,并不能够形容得适当。因为意识并不是衔接的东西,它是流的。形容意识的最自然的比喻是“河”或是“流”(stream)。 此后我们说到意识的时候,让我们把它叫做思想流 ,或是意识流,或是主观生活之流 。

可是,就是在同一自我之内,在具有连成一气的特性的思想中间,似乎在各部分中间有一种衔接和分立。思想流这个话似乎没有顾到这些性质。我意思是指思想流的前后节的 性质呈突兀的对衬 时候所生的断裂。假如“锁链”,“贯串”这些名词不相宜,人为什么会用它呢?难道一个爆炸的响声不是把它突然袭入的意识切成两橛吗?难道忽然的打击,像一个新东西的出现或一个感觉上的变化,不是个个都发生一个当真的中断,把意识横切开而且本人觉得是中断的吗?难道我们不是时时碰着这种中断,既然有这好些中断,难道我们还有权利把我们的意识叫做不断之流吗?

这个驳论,一部分是由于把两件事混为一谈,一部分是由于肤浅的内省。

前者是由于把应认为主观事实的思想自身与思想所知道的事物混淆了。这样混淆是很自然的;但一经留神之后,也就容易避免。事物是分散的,不连的;它出现于我们之前,是一串的或像一个链,往往突如其来,把彼此互相切成两段。可是事物的来来去去以及对衬,并不把它的思想之流截断,就像它并不会把它所在的时间空间截断一样。静寂也许会给雷响打断;我们也许一时给这个打击弄得那么昏乱,至于不能说是怎样一回事。但这个昏乱也是个心理状态,把我们由静寂过渡到响声的一个状态。竹的节并不是竹竿上的断裂;同理,对这个对象的思想过渡到那个对象的思想,并不是 思想上 的断裂。这种过渡是 意识 的一部分,就像竹节是 竹 的一部分一样。

肤浅的内省观在于忽视了一个事实;这个事实就是:纵然东西彼此互相反衬得极剧烈,但认识这些东西的思想间还有很大的联系关系。以前的静寂之觉暗暗钻进雷声之觉里头,而且在雷声之觉内继续下去;因为在雷响时候,我们听见的不是纯粹雷声,而是打破静寂而与静寂对衬的雷响。我们对于这样来的雷声的感觉,与接着以前雷响的雷声的感觉,就是这两个雷声是客观上同一的,这两个感觉也是不同的。我们以为雷声把静寂消灭了,排除了;但雷声的 觉态 也就是对于刚刚过去的静寂的觉态;并且从人的实际具体意识之中,要找完全限于现在,丝毫不含过去的任何作用的觉态,一定是很难的。……

这个在变化速度上的不同是主观状态上的一种不同的根源。后一种不同,我们应该立刻来说。在速度慢的时候,我们在比较安闲并稳定的情境之下觉到我们思想的对象。在速度快的时候,我们觉到一种过程,一种关系,一种由这个对象出发的过渡,或它与另一个对象中间的过渡。其实,我们把这个奇异的意识流全局观察一下,最初引起注意的,正是它各部分的速度不同。这个意识流,好像一只鸟的生活,似乎只是飞翔与栖止的更迭。语言的节奏也表示这种不同。每个思想用一句表示,而每句用一个句号作结。栖止的地方通常是一种感觉的想象。这种想象的特性,是:我们可以把它放在心上,经过无定限的时间,而且可以存想它,不至使它变化。飞翔的地方是对于静的或动的关系的思想。这些关系大多数是比较静止时期所存想的事物中间的关系。

让我们把思想流的静止的地方叫做“实体部分”,它的飞翔地方叫做“过渡部分” 。这样说,似乎我们思想的主要目的始终是达到我们刚刚脱离的实体部分以外的另一个实体部分。并且我们可以说:过渡部分的主要用途,就在于引我们由这个实体的终结到那个实体的终结。

可是,在内省方面,要认得过渡部分的真面目,是很困难的。假如过渡部分只是向着终结的飞行,那么,在终结之先把它停止了去看它,等于把它消灭了。反之,假如我们等到终结 到达了 ,那么,这个终结因为比过渡部分有力并稳定得许多,就完全盖住它,把它吞没了。让随便什么人尝试把一个思想当中切断,看它的横切面,那么,他就知道要内省这些过渡部分是多么困难的事情。思想的冲进那么急猛,所以我们差不多总是在还没有捉住过渡部分的时候已经到了终结了。或是,假如我们够敏捷,真把思想停止了,那么,这个思想就立刻变了,不是我们所要内省的思想了。接承在温热的手上的雪花并不是雪花了,只是一滴水;同样,我们要捉住正要飞到它的终结的关系之感的时候,我们并没有捉住它,所捉到的只是一个实体部分,通常只是我们正说的最后一个字,硬板板的,它的功用,趋势,和在句内的特别意义统统灰飞烟灭了。在这些地方,要想作内省分析,事实上等于捏住正在旋转的陀螺,想捉到它的运动,或者等于想快快开亮煤气灯,看黑暗的样子。怀疑的心理学家一定会向任何主张有这些过渡的心理状态的人挑战,请他“ 呈出 ”这些状态来。但这种挑战,同芝诺对付主张有动的人的法子一样不合理。芝诺请主张有“动”者指出箭矢动的时候是在什么地方,因为他们不能立刻答复这个怪诞的诘问,芝诺就根据这个,说他们的主张是错误的。

这种内省的困难的结果是很可悲的。假如捉住以及观察思想流的过渡部分这么困难,那么,一切学派容易犯的大错就在于没有看到思想流的过渡部分而把它的实体部分过分重视了。难道我们前一会不是几乎忽视静寂与雷响间的过渡,认两个中间的边际是一种心理上的断裂吗?像这样的忽视,在历史上弄出两种结果。有一派思想家因为忽视这个,就相信 感觉主义 。他们因为不能够抓到任何与世上事物间的无数关系和联系方式相当的概略觉态,没有见到 有名字 的反映这种关系的主观作用,大多数就否认有关系之感;并且他们很多,像休谟那样子,居然否认心内并心外的大多数关系,以为这些都不是实有的。这个见解的结局,就是:只有实体的心理状态,只有感觉和它的仿造品转变品(像骨牌似的排成一排,但其实是分立的),一切其他都是空名。还有一派是 理智主义者 。他们不能够否认心外实有关系存在,但也不能指出任何认识这些关系的特种实体的觉态,因此他们也承认关系之感是没有的。可是,他们却得到相反的结论。他们说,这些关系一定由不是感性的作用认识,凡是与感觉和其他实体部分所由成的主观材料相连并同质的心理作用,一定不能认识这些关系。这些关系是由居于完全另一层级的作用认识,这种作用是思想,理智,或理性的纯粹活动。

可是,从我们的观点看,理智主义者和感觉主义者都错了。如果是有觉态这种东西, 那么,在自然事物中确有物与物间的关系,我们也确实,并且更确实,有认识这些关系的觉态 。在人类语言里,没有一个接续词或前置词,并且差不多没有一个副词性短语,或句法,或语言的变化不是表示这一色样或那一色样的关系;而这些关系都是我们曾经实际觉得我们思想内的比较大的对象间存在的关系。假如从客观方面说,那么,所披露的是真的关系;假如我们从主观方面说,那么,所认识的是以意识自身的内部色彩与每个关系相当的意识流。无论是哪一方面,关系是无数的;现在的语言没有能够把一切各色各样的关系都表示出来的。

我们应该说“并且”之感,“假如”之感,“然而”之感,以及“被”[如被人欺]之感,也像我们说蓝色之感,寒冷之感那么顺嘴容易说。可是,我们并不这样。我们承认只有实体部分的习惯那么根深柢固,弄得语言差不多除此以外不能说别的。经验主义者老说语言有种力量,使我们设想“有一个独立的名字,就有一个与它相当的独立东西”;那一大堆抽象的对象,原理,势力,除有个名字以外毫无其他根据。经验主义否认有这一堆东西,是对的。可是,他们对于与这个相对的谬误,丝毫没有提到;这个谬误就是设想没有这个名字,就没有这个东西(这个谬误,我在第七章曾说一点)。因为这个谬误,一切“哑吧的”,无名字的心理状态都被冷酷地取消了;或是,万一承认这些状态,也是按它所到达的知觉把它叫做“关于”这个对象或“关于”那个对象的思想。“关于”这个笨话的单调声音,把这些状态的一切微妙的特色都埋没了。实体部分不断地越来越被注重,越来越孤立,就是这样来的。

……

过渡状态说过了。可是,还有其他没有名字的状态或状态的性质,同那些过渡状态一样重要,一样具 识知的功用 ,而且一样被传统的感觉派和理智派的关于心的学说所忽视。感觉主义者没有看到它,理智主义者看到它的识知功用,但否认这个功用导源于任何 觉态 。举些例子,就可以明白这些无名的心理作用,由于脑髓的渐长渐消的激荡的,是什么样子。

设想有三个人先后对我们说“等!”“听!”“看!”虽然在听见三者之中任何一个的时候,我们心上并没有一定对象,我们意识却发生三种完全不同的期望态度。撇开各种实际的身体姿势,撇开当然不同的响应这三个字的意象不论,大概没有人要否认我们心上还有个剩余的意识变动,对于一个印象要来(虽则还没有确定印象)的方向的一种感觉。同时,我们对于这些心理作用,除了“听”“看”“等”这些名字之外没有其他名称。

设想我们追忆一个忘了的姓。我们意识的状况是很特别的。我们意识里有个缺口;但却不只是缺口。这缺口是个极端活动的缺口。这缺口里好像有个姓的魂魄,指挥我们朝某方向去,使我们在有些瞬间觉得快要记起,而所要记的姓结果又没来,使我们沮丧。假如想起来的姓是错的,这个非常特别的缺口就立刻排斥它;因为这些姓与这个缺口的模型不相配。两个缺口,只作为缺口讲,当然好像都是空无所有;可是这一个字的缺口跟另一个字的缺口,我们觉得不相似。在我想记起斯颇丁(Spalding)而记不起来的时候,我的意识与我要记起波勒斯(Bowles)而记不起来时候的意识状态差得很远。到这里,有心思的人会这样说:“可以使两个意识不同的两个名字既然不在心上,这两个意识怎么样能够不同呢?在追记的努力没有成功的期间,我们所有的只是努力而已。单是努力,怎么样在两例中会不同呢?你把这些努力弄得似乎不同,是因为你先期把两个不同的姓偷塞进去,而照我们所假定,这些姓是还没到意识内呢。抱定这两个努力本身,不把还没存在的事实称呼它,那么,你就决不能够指出它们两个有任何不同之点了。”要指出,当然只能如此;我们只能借用还没在心上的对象的名字指出这种不同。这就是说,我们心理学的词汇,要用来列举所有的差异,是完全不够的;就是要列举像这么大的不同,也不够。然而没有名字并不是不存在。空的意识不可胜数,其中没有一个本身有名字,而却个个彼此不同。通常都假定这些意识都是意识的空隙,因而都是一个状态。可是,不存在的觉态与觉态的不存在完全不同。不存在的觉态是个强烈的觉态。一个忘掉的字的节奏会挂在心上,虽则没有包含这个节奏的声音;或是,对于似乎是一个字的字头的元音或辅音的模糊感觉会往来飘忽地作弄我们,而始终不变成更分明。有时候,有一句诗忘记了,只剩下空的音节,这音节在心上跳来跳去,想找字补上,这种空音节会撩乱心思,一定是人人都知道的。

再举一个例。一个第一次得到的经验,和一个虽则我们不能说出名目,或在什么地方,什么时候经历过,而认得是熟悉的从前享受过的同样经验,这两个经验间有很奇异的不同;这不同到底是什么呢?一个乐调,一种香气,一种味道,有时这个觉得与它熟悉的无名感想那么深切,弄到我们简直被它的激动情绪的神秘能力所摇荡。可是,这个心理作用虽是强烈而特别,它大概是由于广大联络的脑区内还不到极度的激动。这种心理状态千差万别,我们只有一个名字,就是“熟识感”。

在我们读到“绝无仅有”,“或是这一个,或是那一个”,“甲是乙,但是”,“虽然这是,然而”“这是一个排中律格式,没有第三个可能”,以及许多其他逻辑的关系之语式的时候,难道除了读过的字句以外,我们心上绝没有别的内容吗?假如这样,那么,我们以为我们读的时候所领会的字句的意义到底是什么呢?什么东西使这一个词语的意义与那一个词语的意义不同呢?“谁?”“什么时候?”“什么地方?”难道在这些疑问词内所觉得的意义的差异,除了它三个语音的不同以外,没有别的吗?并且,难道这个意义的不同,不是(正像语言的不同)由由它相应的意识变化(虽则这个变化很难直接检查)知道并领悟吗?像“不!”“始终不”“还没有”这样的否定词,不也是一样情形吗?

其实,人类语言中有很大的部分只是思想内 方向的符号 。对于这种方向,我们有精细的辨别,不过绝没有确定的感官意象参加任何种作用在内罢了。感官的意象是稳定的心理现象;我们能够把它抓住,要观察多久就观察多久。反之,这些仅是逻辑的动向的影子,是心理的过渡,好像总在翱翔,除在它飞的时候,是不能瞥见的。这些影子的功用在于从这一组意象领到另一组意象。在这些“影子”来临时候,我们觉得那些渐长和渐消的意象。这种“觉得”是很特别的,与这些意象整个在心上的时候完全不同。假如我们想要抓着这个方向之觉,结果意象整个来了,而方向之觉反而消灭了。逻辑动向的语言空格能够在我们念诵它的时候,使我们“稍纵即逝”地感到动向,就象合理的语句能够由它所含的字引起确定的意象一样。

在我们说我们懂某人的意思的时候,那个最初对于这种意思的瞥见到底是什么呢?当然是个完全特殊的心理变化。难道读者没有自问过,他说话之先那 要说一件事的立意 是什么样子的心理现象吗?这个立意作用是个完全确定的立意,与一切其他立意作用不同,所以它是个绝对特别的意识状态;可是它的成分有多少是确定的语言或事物的感官意象呢?几乎没有任何意象。稍迟一会,语言和事物都到心上来了;那预期的立意,那先兆就没有了。然而,取而代之的语言来到时候,假如与这个立意相合,它就陆续欢迎这些语言,认为它们是对的;假如不合,它就摒弃这些语言,认为它们是错的。所以这个立意作用有极坚确的特性。可是,我们假如不用属于后来取而代之的心理作用的名词,还有什么话可以指说它呢?它只能有“说某件事”的立意这个名目。我们可以承认我们心理生活中,足有三分之一是这些神速预见的对于还没有成为语言的思想纲领的透视。一个人第一次朗诵一篇文字,假如他不是最初就至少觉得快要念到的那一句的形式,这种感觉与他对当前这一个字的意识融合起来,而且影响他心上对于这个字的意义轻重,使他能够读得语气轻重都对,那么,他怎么能够才念就把一切字的轻重都念得不错呢?这种轻重差不多全是文法上结构的关系。假如我们念到“与其”,我们就预期一会就有“宁可”字样;假如有句首有“虽然”,我们就预料底下有“但是”或“可是”或“然而”字样。一个在某位置的名词要有个某形式的动词配它;在另一位置,则是要一个关系代词。形容词后要有名词,动词后要有副词。这种对于与每个先后念到的字相连的未来的文法结构的预料,实际上可以做到相当准确,以至于读者对于他朗诵的书一点不懂,也可以念得跟懂的人的极微妙的抑扬顿挫一样。

这些事实,有些人要这样解释:他们以为一切这些例子,都是因为某些意象按联想律引起其他意象那么快,弄得我们事后以为,我们未真有意象之先,觉得正在萌芽的意象的 趋势 已经出现。从这一派的眼光看,意识的可能原料只是性质完全确定的意象。趋势固然是有的,但它是旁观的心理学家方面的事实,不是直接观察者本人的事实。这样说,趋势是 心理上的零点 ;只有趋势的结果,我们才觉得。

可是,我所坚持的,并且屡屡举例以证明的,乃是:“趋势”不只是从外面看来的描写,趋势也是思想流中的 对象 ——思想流由内面觉到这些现象,并且思想流一定要被认为大部分是 趋势之觉 所构成(这些觉态往往很模糊,弄到我们几乎不能命名)。简言之,我切望读者注意的,就是要把这些模糊状态回复到它在我们心理生活内应占的位置。休谟和贝克莱的可笑的主张,以为我们除了性质完全确定的意象以外,不能有任何意象。高尔顿和赫胥黎对于打倒这个主张已经前进一步,这在本书第十八章“论想象”要谈到。还有一个可笑的观念,就是以为由我们主观觉态,我们知道简单的客观性质,但我们不是由主观觉态知道关系;这个主张打倒了,我们就是又进了一步。我们一定要承认传统心理学所说的确定意象,在我们实际心理生活中只是个极小的部分。传统心理学的看法,好像说河流只是一盆一盆的,一瓢一瓢的,一壶一壶的,一桶一桶的,以及其他方式的水合成的。事实上就是这些盆壶等都真放在河流中,也还有自由的水不断从它们的空隙中流动。心理学家硬要忽视的,正是这种自由的意识流。心上的确定意象,个个都是在这种在它四围流动的自由水里浸渍着,濡染着。我们对于这个意象的近的远的关系,关于这意象来处的余觉,关于它的去处的初感,都与这个自由的水连带着。这个意象的意义和价值整个都在这环绕护卫它的圆光或淡影里头——或许应该说,那光影与这意象融合为一而变成它的精髓;固然,还意象还是如前此一样是同一 东西 的意象,但这光影却把它弄成受重新看待重新了解的那个东西的意象了。

……

这个正像音乐中的泛音。不同的乐器发出同一个乐音,但色彩各有不同,因为每个乐器除了那个乐音之外,还发出它的许多不同的上列倍音——这些泛音是随乐器而不同的。耳朵并不是分别地听见它们;它们与基音混合起来,灌注它,改变它;也像这样,每刹那的渐长渐消的脑作用,都与正达最高点的脑作用的心理结果混合起来,灌注它,改变它。

一个微弱的脑作用使我们觉得仅仅模糊知道的关系和对象——这种脑作用对于我们思想的影响,让我们叫做“ 心灵的泛音,灌液 ,或说 边缘 ”。

假如我们考虑各种不同心态的识知功用,那么,我们觉得可以断定仅仅“见过”的心态与“知道”(参看上文第八章“心对其他事物的关系”,原书第221页)的心态的不同,差不多完全可以说是有或没有心理泛音的不同。知道一个东西就是知道它的关系。见过一个东西只限于它对我们的印象。对于它的关系之大多数,我们只是隐约地觉到,只是感觉到关于这个东西的连锁所成的边缘——这些连锁是说不出的。在未论到照次序应论到的题目之先,我必须说一点关于这种连锁之感的话,因为这个感是主观思想流的最富趣味的特色之一。

在一切我们着意的思想里,总有一个为思想的一切分子所环拱的题目。在一半时候,这个题目是个问题,是个我们还不能用个确定的图像、单字,或短语补满的空隙。可是,这个空隙却在心理上以很活动很确定的方式左右我们。无论眼前的意象和词语是什么,我们总觉得它们与这个恼人的空隙的关系。把这个空隙补满,就是我们思想的归宿。有些思想使我们更靠近那个归结。有些思想,被这个空隙认为完全无涉而拒绝它。每个思想都在我们觉得的关系边缘中流动——上面说空隙就是这些关系所牵连的项目。或是,我们并没有个一定的空隙,只有个发生兴趣的情怀。那么,无论这情怀是怎么晦昧的,它的作用总一样——对那些心上想起的表象与这情怀相合的,就觉得有联锁,对一切那些与这情怀无涉的表象,就觉得厌烦或不和。

这样说,在这边缘上,我们常久觉到对于我们题目或兴趣的关系,尤其是对于这题目调和或乖戾,促进或阻碍的关系。在觉得促进的时候,我们是“不错”;觉得阻碍的时候,我们就不满意,恼乱,四面寻找其他思想。要知道,任何一个思想,它边缘的品质使我们觉得自己“不错”的,无论它在其他方面是何种思想,总是我们思维作用的一个可以收纳的分子。只要我们觉得它在这具有趣味的题目所属的关系系统内有个地位,就十分足够使它成为我们观念流中的一个有关的并相宜的部分。

因为一串思想的最重要的事情就是它的结论 。结论是思想的 意义 ,或是,如我们上文说的,是它的题目。结论也就是在思想的一切其他分子都被忘却了的时候所遗留下的部分。无论是来解答一个问题、或是补满前此使我们不安的空隙,或是在随便遐想时候偶然碰到的,这个结论通常是个字,或短语,或特殊意象,或是实行上的态度或决心。无论如何,这个结论因为它具有特殊兴趣,是从思想流的其他片断之中卓然显出的。这个趣味把这结论把捉住;当它来的时候,这趣味使它成为一种吃紧关头,使我们注意它,使我们认它为思想的实体部分。……

假如我们能说英语连法语,开头说一句法语,那么,后来的字就都是法语,很少会忽然换说英语。并且,法语字彼此间的这种连锁,不是仅仅机械地发生作用的脑部定律,而是我们当时实在觉得的事情。我们对于听到的一句法语的了解,不会微弱到我们不觉得这一句中的字是属于同一种语言。我们注意不会散漫到假如说话者忽然插进一个英文进来而不觉得来得突兀。只要这些字有一点点是我们“想出”的,这种觉得各个字属于一起的模糊感觉,是这些字所能夹带的最小限度的边缘。通常,假如模模糊糊地觉到我们所听到的字都属于同一种语言,都属于那语言内的同一种特殊语汇,并且文法的次第是熟悉的,那么,这差不多就等于承认我们所听到的话是有意义的了。但是,假如忽然插进一个奇异的外国字,或是忽然来了一个文法的失误,或夹进一个属于一个不相符的词汇的名词,例如在哲学上的讨论内忽然提到“捉鼠笼”或“装水管的账单”,那么,这句话就把我们震动了一番,我们受这个矛盾打击一下,那种迷迷糊糊的认可心态就消灭了。在这些时候,合理之觉似乎只是消极的而非积极的,只是“思想的各项目间没有冲突,或是没有乖戾”之感。

字与字彼此理应连在一起说,我们心思对于这一个关系认得那么灵敏,那么“一息不懈”,所以就是听的人注意松懈到不知道这句话的 意义 ,但对于一点点的误读,如读“因”为“困”,读“怛”为“恒”之类,他会把它改正的。

在相反方面,假如所用的字都属于同一词汇,并且文法上的结构也没有错误,那么,绝对无意义的话,说者可以真心实意地说出来,听者也会不加以挑剔。那些在祈祷会的演说,不过把同一串的“口头禅”排来排去的,以及一大堆的“一行卖一铜元”的文字,和新闻访员的油腔滑调都是这件事的例证。有个报告仄洛姆公园的运动会的新闻内,我记得有这么一句:“群鸟把它们的晨歌弥漫了树梢,把空气弄得湿润,清凉,而且爽快”。这大概是匆忙的访员无意之中写出来的,而许多读者也随便看过,并不加以评饬。最近,在波士顿出了一部书,共有784页;这整部书都是这些无意义而好像连贯的语句合成的。

每年都出过一些书,其内容只足以证明作者真是疯子。即如上节所指波士顿出版的书,在读者眼中,显然从头到尾只是无意义的话。在这种的例子中,要想窥测在作者心中对于各字词间的推理的关系,会有什么样的觉态,是不可能的事情。客观意义与无意义,其间的界线,很难划清。要划清主观意义与无意义中间的界线是不可能的。从主观方面看,只要一个人相信排在一起的字是理应连成一气的,那么,随便什么样的字的排法——就是梦境中的最荒谬的话——也会发生意义。例如黑格尔著作中的比较晦昧难明的段落:假如我们要问,到底这些段落所含的合理性,除了“那些字语都属于同一种词汇,照惯于重出的说明作用(predication)和关系作用——直接,自己关系等等——的间架连成一串”这个事实以外还有什么,这疑问是理应有的。然而,在作者写这些句子的时候,他主观感觉这些句子的合理性是很强的,并且有些读者因为用尽气力,矫揉造作,也许也会觉得这些话的合理性——对这些事实,似乎没有怀疑的理由。

总而言之,我们觉得一个句子有意义并且代表一个思想的单一性,这种印象的一大部分只是由于某些种类的字词互相联带,某些文法预期的实现。无意义的话,假如具有文法的形式,听来就像一半合理;有意义的话,假如文法的次第颠倒,就变成无意义;例如,“爱尔巴拿破仑英国人诺言曾经放流违反到他圣因为希伦那在”。最后,每个字都有心理上“泛音”——就是“觉得这个字使我们更接近预先觉到的结论”那个感想。把一句话的全数的字,在它说出之顷,都濡染着上述三种暗示关系的边缘和光晕,把结论弄得看似值得求到,那么,大家都要以为这句话是表现完全连续的、统一的、合理的思想了。

在这么一个句子,我们不特觉得每个字是个字,而且有个意义。一句中一个字的“意义”这样从动的方面看,跟从静的方面看或除开上下文时候的这个字的意义,会十分不同。通常,动的意义可以减约到只剩下如我们所说的边缘——与上下文和结论相合或不相合的觉态。一个字的静的意义,在这个字是具体的时候,例如“桌子”、“波士顿”,就是所引起的感官的意象;在这个字是抽象的时候,例如,“刑事的立法”、“谬论”,意义就是所引起其他字词,即所谓“定义”的。

黑格尔受人传诵的主张——纯粹的有与纯粹的无是同一的——乃是由于他把“有”与“无”这两个词只取它的静的意义,换言之,不管它在文中应有的边缘。这两个词,孤立地看,都不引起感官的意象;只在这一点上,它俩是相同的。可是,从动的方面看,或是,从有义蕴方面说,即作为思想看,那么,我们就觉得它俩的关系边缘,它俩所接近的,所排拒的都绝对相反,并且我们明确知道是这样。

像这种的看法,把那些视觉意象极端缺乏的人弄得完全不像奇怪的了——这种例子是高尔顿先生指出的(参看本章下文)。一位非常明白的朋友告诉我他对于他早餐桌上的样子,一点没有意象。当问他那么他何以能记得的时候,他说,他只是“知道”桌上坐四个人,铺了一块白布,布上有碟黄油、一壶咖啡、萝卜等等。构成这个“ 知道 ”的心理质料似乎完全是语言的意象。可是,假如“咖啡”、“熏肉”、“松饼”、“鸡蛋”这些话使一个人能够吩咐厨夫,理还他的菜钱,准备他明天的膳食,跟视觉的和味觉的记忆像一模一样,那么,从一切实用方面说,为什么它不是一样有效的思想媒介呢?其实,我们可以猜测在大多数用途上,它比具有更丰富的意象的符号还好。关系的格局及结论既然是思想作用中的主要东西,那么,心理质料中最简便的,也就是最合于思想之用的。说到语言,无论它是说出的或含蓄的,总是我们所有的最简便的心理元素。语言不特可以很快地再发,并且它比我们经验中任何其他项目都更容易再发为实际感觉。假如语言没有像这一类的优点,那么,就不应该有下列事实,就是:通常,人越老,或越是有效率的思想家,他就越丧失掉他的视觉想象的能力,越依靠着语言。额尔登发见英国皇家学会的会员大都是视像很弱,专靠语言思想。作者极清楚地观察到自己也是这样的。