一只受天命而生的苍色的狼与一只惨白色的鹿,在位于斡难河河源的不儿汗山下结合,生下一个男孩。这个叫巴塔赤汗的男孩,就是蒙古族的祖先。

这是蒙古族的一个古老而美丽的传说。

不儿汗山,是今天的肯特山。

我没有去过肯特山,只欣赏过它的风光照片。那可是一个容易让人激动的地方,湛蓝的天空白云飘舞,褐色的群山逶迤连绵,绿色的草原广阔无际。当这片沉睡了不知多少年的美丽的土地出现巴塔赤汗第一声响亮的啼哭,一幕历史大剧已经有了前奏。

蒙古族,正是从这里走来。

蒙古族的先民,自古以来就生息在我国北方辽阔的草原、森林地带,固有“毛毡帐裙的百姓”之称。

关于蒙古族族源,有两种观点:一是匈奴族系说,二是东胡族系说。

历史上,东胡族系一直居于内蒙古东部地区的疆域内,考古发现东胡人为蒙古人种,其后裔为乌桓、鲜卑、柔然等。他们有共同的语言、基本相同的生活地域及相似相通的风俗习惯,这些要素与13世纪后的蒙古民族有着较为明确的历史继承关系。因此,东胡族系的蒙古族族源说是国内一些著名蒙古史学家力主的观点。

如果此观点不谬,那么,“胡服骑射”,应该是蒙古族先民对中华民族服饰交会遇合的一个贡献了。

那是一个服装界耳熟能详的故事。

战国时期,赵国的武灵王即位后,在面临周边国以及北方东胡、楼烦等少数民族的军事威胁下,立志于富国强兵。当时,赵国人普遍穿“深衣”,上衣与下裳连为一体,长至足踝,而且下摆不开衩口,显然不便于骑射。而当时的“胡服”,则是短上衣,长裤子,再配以靴子,适合在疆场驰骋。

武灵王决心引进“胡服”。

然而,他的决策,遭到公子成的反对:

臣闻中国者,盖聪明徇智之所居也。万物财用之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也,异敏技能之所试也,远方之所观赴也,蛮夷之所义行也。今王舍此而袭远方之服,变古之教、易古之道,逆人之心而怫学者离中国,故臣愿王图之也。

武灵王是这样回答的:

夫服者,所以便用也;礼者,所以便事也。圣人观乡而顺宜,因事而治礼,所以利其民而厚其国也。夫剪发文身、错臂右衽,瓯越之民也;黑齿雕题、却冠秫绌,大吴之国也。故礼服莫同其便一也;乡异而用变,事异而礼易,是以圣人果可以利其国,不一其用,果可以便其事,不同其礼。儒者一师而俗异,中国同礼而教离,况于山谷之变乎,故去就之变,智者不能一远近之服,贤圣不能同穷乡多异,曲学多辨,不知而不疑,异于己而不非者,公焉而众,求尽善也。

这是两段非常精彩的对话。

对公子成的话,鲁迅先生曾有过评论:“这不是与现在的阻抑革新的人的话,丝毫无异吗?”

其实,这两段对话所阐发的意义,已经远远超出了服饰的本身。

公元前307年,武灵王发出服胡服令。

中国的服装史,从此有了最光辉的一页。

据有关资料记载,公元7世纪以前,蒙古族先民与其他北方民族一样,多“纵体拖发”。7世纪时,“衣白鹿皮襦裤”,衣饰原料主要来源于兽皮和牲畜皮毛。此后,随着活动范围的扩大,与北方和中原各民族的接触日益增多,交往日渐频繁,纺织品开始走进他们的生活,从而打破了原有装束特点,逐渐形成了适合于游牧、狩猎的服饰习俗。

统一的蒙古民族形成于13世纪初叶。公元1206年,伟大的军事家、政治家成吉思汗,率部统一了蒙古高原的各个部落,结束了北方草原部落割据的历史,建立了大蒙古国,至此,形成了统一的蒙古民族。

从公元1219年起,成吉思汗率大军西征,先后建立了横跨欧亚的窝阔台、察合台、钦察、伊儿四大汗国。

公元1220年,成吉思汗发出诏书,邀请知名汉人丘处机来蒙古草原相见,目的是请教延年益寿的方法。丘处机系道教革新派——全真教真人,曾从王重阳真人为师,于宁海昆仑山学习全真教,是重阳7个徒弟——也称七真人——中的出类拔萃者。师傅死后,他曾隐居13年,潜心修行,晚年回到家乡山东登州。金朝、宋朝都曾向他发出邀请,均遭拒绝。而在成吉思汗虔诚之辞的感动下,他接受邀请,毅然带领19位徒弟,千里迢迢赶往成吉思汗西征大营。

《丘处机西游记》中,记载了当时蒙古民族的服饰状况:

……从此以西渐有山阜,人烟颇众:亦皆以黑车白帐为家。其俗牧且猎,衣以韦毳,食以肉酪,男子结发垂两耳。……妇人冠以桦皮,高二尺许,往往以皂褐笼之,富者以红绡,其末如鹅鸭,名曰故故,大忌人触,出入庐帐须低徊。

伴随着蒙古民族的统一,13世纪,蒙古民族的服饰也已基本成定制。“上至成吉思汗,下及国人,皆剃三搭头。”所谓“三搭头”,是将头顶四周的头发剃去,留当前发而剪短散垂,将两旁头发绾作两髻,垂而悬之于左右肩,或将发合为一辫,拖垂于背后。妇女结婚后,也要剃光头顶之间至前额的头发,然后把两边剩余的头发编成两条辫子,垂于耳后两侧。男女均以长袍为主。戴帽和佩挂首饰也已经成为人们的习惯。

蒙古族“袱头”的习俗,传说就始于成吉思汗时期。成吉思汗统一蒙古各部落之后,曾向属下百姓下过一道命令,就是要求每一个蒙古人都要在头上罩一块头巾,以表示头颅上飘有旌旗之角,希冀民族强大之精神常在。“袱头”的包法,一般是将三四尺甚至更长一些的布或绸缎缠在头上,其缠法是由后至前缠几圈,最后把头巾两头垂下,左右各一,因此,“袱头”又称“垂巾袱头”。至今,内蒙古牧区的妇女仍然保留着这种做法,不过包法已有少许改变。姑娘一般系将头巾缠绕后,在右侧挽一个结,将穗头垂下;已婚妇女则多用头巾包住头顶,缠一圈,不留穗。

公元1227年,一代天骄成吉思汗逝世。他的后人继续着他未竟的事业。

就在蒙古铁骑继续驰骋疆场之时,一个叫加宾尼的西方传教士来到蒙古草原。他的目光,盯在了蒙古人13世纪的衣着上:

男人和女人的衣服是用同样的式样制成的。他们不使用短斗篷、斗篷或帽,而穿用粗麻布、天鹅绒或织锦制成的长袍,这种长袍……从上端到底部是开口的,在胸部折叠起来;在左边扣一个扣子,在右边扣三个扣子,在左边开口直至腰部。各种毛皮的外衣样式都相同;不过,在外面的外衣以毛向外,并在背后开口;它在背后并有一个垂尾,下垂至膝部。已经结婚的妇女穿一种非常宽松的长袍,在前面开口至底部。

此次蒙古之行,加宾尼有幸参加了元定宗贵由汗的即位大典。就在这次大典上,他发现了一种更具特色的服装。

这种服装的名字叫“质孙服”。

那年,是公元1246年。

“质孙”,是蒙古语的音译,意为“颜色”;另有称“诈马”的,是波斯语的音译,意为“外衣”。

质孙服为参加蒙古宫廷活动的专门服装。这是上衣与下裳相连接的一种袍服,衣式比较窄,腰间做出无数细密的褶皱。制作“质孙服”的衣料十分考究,最受欢迎的,是一种色彩鲜明、花纹富丽的来自中亚的叫做“纳石矢”的锦缎,系用金线和丝织成;此外,还采用从西方传入的波斯式金缎、细毛呢等。有的还要使用贵重的紫貂、银鼠、白狐等皮毛。质孙服上面普遍镶嵌着各种珠宝,最讲究的甚至是用大粒的珍珠缀结而成。质孙服是衣、帽、腰带、靴子配套的。就连帽子上镶嵌的宝石也有红宝石、绿宝石、蓝宝石、猫眼、绿松石等几十种。

官员、近侍、乐工等人的质孙服由皇帝赐给。穿质孙服参加的宴会,称为“质孙宴”。

“质孙服”最奇特之处,就是同一天之内,人们所穿质孙服的颜色必须相一致,而且每一天都要更换,不能有重复。试想,今日金光盈门,明日银辉满堂,那该是一个何等壮观的场面。由于每日要换一次衣服,所以皇帝、贵族、大臣的“质孙服”都要有多套。

据《元史》记载,皇帝冬季“质孙服”有11种,夏季“质孙服”有15种;官员冬季“质孙服”有9种,夏季“质孙服”有14种。

笠帽,也是13世纪蒙古族特有的服饰。这种帽子有一圈宽檐和半球状的圆顶,与近现代士兵所戴的钢盔有些相似,宽檐均为硬檐,帽顶缀有一串玉石珠子。据说,元世祖忽必烈的皇后曾亲自对这种笠帽进行了改造,帽檐变大,且前半边为硬帽檐,后半边为软帽檐,这样既能遮蔽阳光,戴起来也比较舒服。皇后为忽必烈专门设计的这种笠帽,使忽必烈大为高兴。后来,忽必烈专门命令把它作为正式式样,让全国效仿。

蒙古族还有一种四方形的笠帽,有人称为“瓦棱帽”,系用四个大小相同的梯形毡片缝成帽身,上面再加缝一个帽顶。这种帽子流传也十分广泛。

不过,蒙古族最具特色的冠帽,当属“顾姑冠”。

“顾姑”,也是蒙古语的音译,有多种写法,如“罟罟”、“故故”、“故姑”、“固姑”等,是蒙古族已婚妇女所戴的冠帽。“顾姑冠”高两三尺,用纸筒、竹筒或桦树皮制成,呈现一种上大下小的长筒形。筒外包着鲜艳的丝绸、纱布或丝绒,缀有花朵、珠子等饰件,并插上孔雀毛。台湾故宫博物院珍藏有忽必烈皇后彻伯尔的画像,就戴着“顾姑冠”,冠用红、黑两色的织锦制成,顶上缀满珍珠。在耸起的高冠上用珠宝嵌成花饰。左右两侧还悬挂着大颗珍珠制成的珠宝串。“顾姑冠”随妇女身份的高低而不同。一般妇女的“顾姑冠”用粗毛织物制作,冠顶的装饰也比较简单,有的只是插上两支野鸡的羽毛。

由于“顾姑冠”式样的特别,蒙古族入主中原后,引起普遍的注意,被中原人和江南人视为奇观。更有许多文人墨客为“顾姑冠”写下优美的诗句,比如:

香车七宝顾姑袍,

旋摘修翎付女曹。

——杨允孚:《滦京杂咏》

双柳垂髻别样梳,

醉来马上倩人扶。

江南有眼何曾见,

争卷珠帘看顾姑。

——聂碧窗:《咏胡妇诗》

元亡以后,部分蒙古族回到蒙古草原。公元1571年,蒙古族统治者俺答汗与明朝言和。10年后,俺答汗和他的妻子三娘子修建了呼和浩特城。

三娘子也曾留下过自己的画像,那也是一个戴着“顾姑冠”的形象,说明直到明朝末期,“顾姑冠”仍然在蒙古族地区流行。

公元1271年,忽必烈完成了成吉思汗未竟的事业,建立了元朝,次年定都大都(今北京),公元1279年灭南宋,统一了全中国。其疆域北到今西伯利亚,南临南海,东北至今乌苏里江以东,西南包括今云南,疆域规模空前辽阔,为统一的多民族国家打下了基础。

元朝建立后,并没有把蒙古族服饰原封不动地搬到中原,强迫异民族进行彻底的改装易服。虽然起初曾下令汉人剃发为“三搭头”,改为蒙古族装束,但从总体上讲,元代服饰既承袭了汉族服饰,又保存了蒙古族衣制。

据史料记载,元朝建立后的第二年,右丞相伯颜曾专门遣人入宋宫,将宋代的衮冕、圭璧、符玺及图籍、仪仗等取出,这说明元朝对宋代文化持一种容忍甚至是学习借鉴的态度。

在元代,“质孙服”、“顾姑冠”、“笠帽”等具有蒙古族鲜明特色的服饰继续流行。元代曾有“骏笠毡靴搭护衣”的诗句,是对元代男子衣着的写照。所谓“搭护”,是一种皮外衣,有表有里,较马褂长一些,类似半袖衫,为男子常穿的衣服。男子公服多从汉服,“制以罗,大袖、盘领、俱右衽”。贵族妇女多穿袍服,袍式宽大而长,可拖至地面,行动时需有女奴拽之。汉族人将其称为“团衫”。贵族妇女还喜欢在颈下披一云肩,系用金线绣制,精细华美。普通妇女一般服襦裳。元代金银首饰工艺非常精湛。在山西省灵丘县回寺村出土的元代“金飞天头饰”和“金蜻蜓头饰”,立体感强烈,形象生动逼真。

元代衣着饰物的日趋华丽,是汉族服饰影响的结果。同时,蒙古族服饰与汉族服饰都在互相交融中发生着微妙的变化——既保持本民族服饰之传统,又汲取他民族服饰之特色。比如,元代蒙古衣袍,就采用了汉族服装中的右衽交领式样,而汉族襦裙则采用了窄袖左衽的蒙古族式样。在江苏省无锡郊区的一座元代墓葬中出土的汉族妇女绸鞋,鞋头尖翘,有明显的蒙古族靴鞋风格的痕迹。

中国其他的民族服饰之间,也概莫能外。

中国的民族服饰,因此而更具光彩。

今天,当人们走进辽阔的内蒙古草原,会看到蒙古族服饰既保持着自己的传统,又体现出时代的特色。

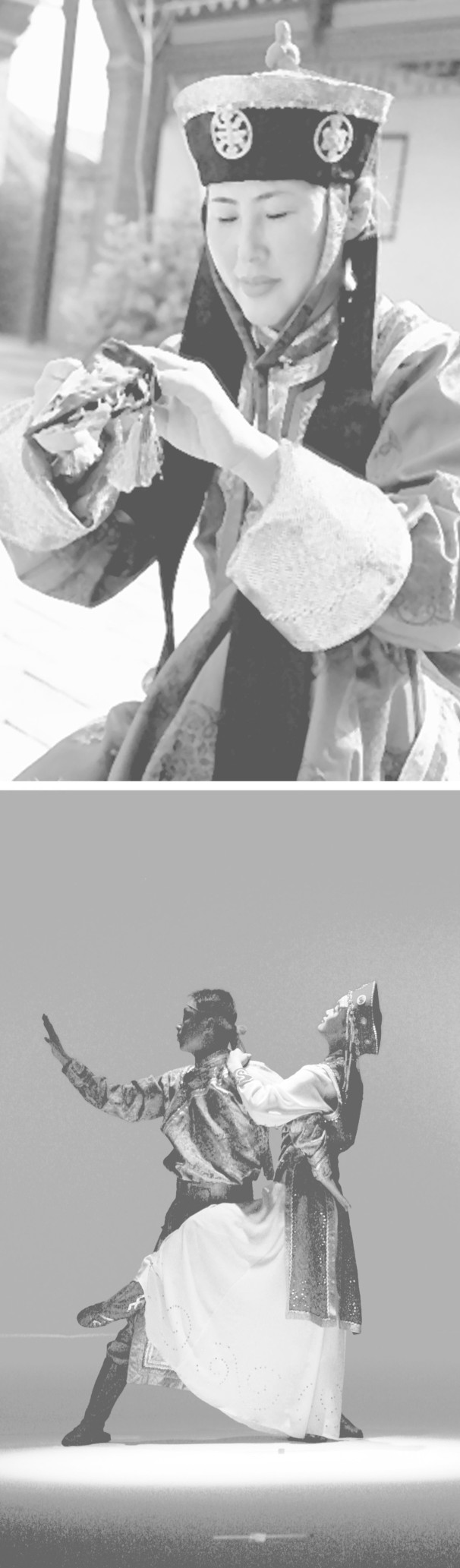

今天的蒙古族男女老少一年四季仍然喜欢穿蒙古袍。春秋穿夹袍,夏季着单袍,冬季穿棉袍或皮袍。男袍一般都比较宽大,尽显男子奔放豪迈的英雄本色。女袍则比较紧身,展示出女子身材的苗条和健美。袍子的领口、袖口和边沿多以绸缎花边、“盘肠”、“云益卷”图案或虎、豹、水獭、貂鼠等皮毛装饰。

蒙古袍式样和颜色因地因人而略有差异。布里亚特蒙古人,女袍束腰,已婚妇女,袍外套短坎肩;科尔沁、巴尔虎妇女则喜欢在袍外套一个坎肩式的无袖长袍罩。坎肩、袍罩多用绸缎缝制。袍子的颜色,男子多喜欢穿蓝色、棕色,女子则喜欢穿红、粉、绿、天蓝色,夏天袍子的颜色则更淡一些,有浅蓝、乳白、粉红、淡绿色等。

蒙古人认为,洁白的颜色像乳汁一样,是最为圣洁的。在盛典、年节吉日等隆重场合多穿这种颜色的衣服。蓝色是天空的颜色,它象征着永恒、坚贞和忠诚,是代表蒙古民族的色彩。红色像火和太阳一样给人以温暖和愉快,所以平日人们多喜欢穿这种颜色的衣服。

过去,服饰所选用的质料因生活贫富差别而有所差异。如今,无论质地、款式、色泽等都更加丰富多彩了。特别是珊瑚、玛瑙、翡翠、珍珠、琥珀、白银等珍贵装饰原料大量流入蒙古草原,蒙古族的首饰更加富丽华贵。无论珠帘垂面、琳琅满目的头带,粗犷凝重的头圈、辫钳、辫套、项链,还是玲珑剔透、精巧别致的头簪、头钗、耳环、手镯、戒指等,无不折射出蒙古人的聪明才智和他们对美好生活的孜孜追求。

腰带是蒙古族服饰组成中不可缺少的重要部分。一般多用棉布、绸缎制成,长三四米不等,因人而异。色彩多与袍子颜色相协调。扎腰带既能防风抗寒,又能在骑马持缰时保持腰肋骨的稳定垂直,而且还是一种极其漂亮的装饰点缀品。男子扎腰带时,多把袍子向上提,束得很短,骑乘方便,又显得精悍潇洒,腰带上还要挂上“三不离身”的蒙古刀、火镰、烟荷包。女子则相反,扎腰带时要将袍子向下拉展,以显示出健美的身段。鄂尔多斯等地区扎腰带还有一定的讲究和规矩,未婚女子扎腰带,在身后留出穗头,一旦出嫁,便成为“布斯贵浑”(蒙古语,意为“不扎腰带的人”),以紧身短坎肩代替腰带,使未婚姑娘和已婚妇女区别开来。

蒙古人钟爱靴子。蒙古靴分布靴和皮靴两种。布靴多用厚布或帆布制成,穿起来柔软轻便。皮靴多用牛皮、马皮或驴皮制成,结实耐用,防水抗寒。其式样大体分靴尖上卷、半卷和平底不卷三种,分别适宜在沙漠、干旱草原和湿润草原上行走。蒙古靴做工精细,靴帮、靴靿上多绣制或剪贴着精美的花纹图案。各种靴身都比较宽大,里面可衬皮、毡,还可以套穿棉袜、毡袜。穿靴子,除了与长袍比较协调外,还便于骑马护膝,并且冬御寒冷,夏防蛇蚊,是蒙古族人民在中国文化史上的杰出成就。