虽然标准化作为组织生产和管理的手段由来已久,但长期以来只是停留在应用和经验的阶段,并未形成科学的理论体系。直到1934年才有第一本关于标准化的专著问世,那就是约翰·盖拉德的《工业标准化——原理和应用》。第二次世界大战后,有关标准化的专著逐渐增多,但总体来说,这一时期的著作主要是总结标准化的实践经验,探讨标准化的基础理论和方法,在其理论中感性描述的成分多于理性描述的成分,而且研究和论述的范围仅局限于工业技术领域。这就给人造成一种错觉,似乎标准化就是指工业技术领域的标准化。理论上的这一缺陷,是与当时的实际应用情况相适应的。

20世纪60年代以来,随着生产规模的不断扩大,国际贸易与技术协作日益广泛和密切,人们越来越清楚地认识到标准化是企业、行业乃至整个国民经济的一个有效管理手段,并开始探索标准化的技术经济规律。20世纪70年代初期,出现了两本比较全面系统论述标准化理论体系的著作:一部是桑德斯的《标准化的目的与原理》(1972年),在书中他首次提出了标准化的基本原理,阐述了标准化的目的,为后人研究标准化奠定了理论基石;另一部是印度学者魏尔曼的《标准化是一门新兴学科》(1972年),该书更加全面深入地阐明了标准化的目的、作用、基本原理和方法,更加系统地论述了标准化的各个方面,其最突出贡献是第一次提出并论证了标准化是一门新兴学科,从而为建立标准化学科体系奠定了理论基础。

标准化作为一门学科,它与具体的标准化工作有所不同,它的研究范围包括标准化的全过程及其规律,标准化的作用机理、原理、方法和应用问题。

标准化的学科体系主要由以下三大部分组成:

(1)标准化原理。主要包括标准化的基本概念、基本规律、基本理论和标准化的经济效益。

(2)标准化方法。主要指在标准化原理指导下,如何应用标准化的方法来达到标准化的目的,包括标准的制定、修订和贯彻实施。

(3)标准化管理。这一部分主要研究如何运用标准化手段来进行宏观经济和微观经济的科学管理,同时也研究标准化工作的自身管理问题,包括企业标准化、产品质量监督与认证、国际贸易与标准化、标准情报工作和标准化工作的组织等。

在这三大组成部分中,标准化原理是整个标准化学科的基石,标准化方法是建立在整个理论基石上的框架,而标准化管理则是原理和方法的实际应用,它们是相对独立的,每一部分都可以发展成一个独立的研究分支;但它们又是相互联系的,管理需要以方法作为手段,方法又要以原理作基石;而方法和管理的实际应用又反过来推动原理的发展。这相互独立又相互联系的三部分共同组成了标准化学科的完整体系。

标准化学科的研究对象,即标准化对象就是“需要标准化的课题”(ISO/IEC导则2),可表述为“产品、过程或服务”,如材料、器件、设备、接口、规则、方法等,也可以限定于标准化对象的某一具体方面,如高压锅的尺寸规格和使用寿命。

标准化学科涉及的领域越来越广泛,包括生产领域、流通领域、消费领域和经济技术活动领域等人类社会生活与工作的一切领域。具体来说,标准化学科的主要研究内容包括以下几方面:

(1)标准化的基本概念、发展历史及标准化活动过程的基本原理、原则和方法;

(2)标准化活动的一般程序和活动过程,如标准化战略规划或计划的制订、标准的制定、效果评价、信息反馈、监督检查、标准适用有效性的后续管理等活动,以及探索这些活动过程的一般特点、相互之间的联系和规律;

(3)标准化活动的科学管理,包括管理体制、法律法规、方针政策、规章制度、科学研究、情报资料、监督检查、人才培训、知识普及、规划计划等一系列对标准化活动过程实行科学管理的内容;

(4)标准化系统的构成要素及其活动规律,如标准化体系结构,各专业领域的标准化体系、结构、分类及其专业标准化领域之间的相互关系;

(5)综合标准化及其标准综合体;

(6)标准化国际间或区域间的协调;

(7)标准化同经济建设、环境保护、技术进步、自主创新、国际贸易的相互作用和联系;

(8)标准化学科与其他学科的关系,等等。

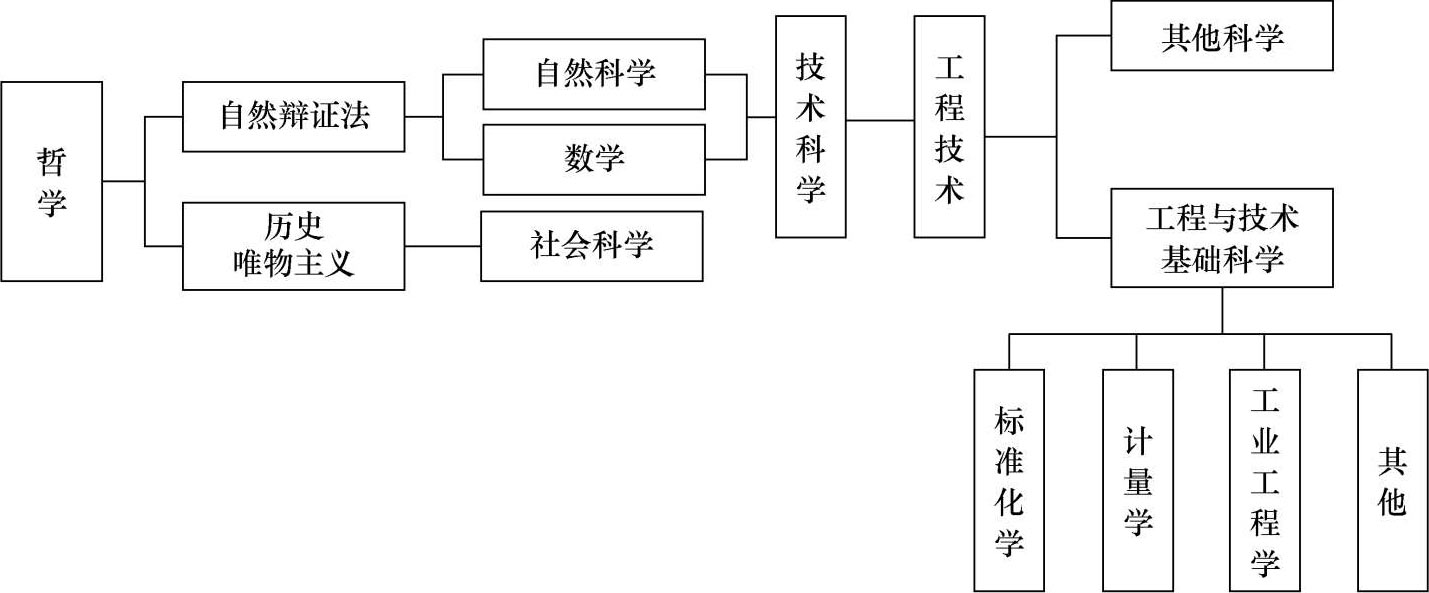

从认识世界的哲学,到研究世界的科学,再到改造世界的技术科学、工程技术,人类各学科大致有一个序列,如图1.2所示。

图1.2 标准化学科在学科体系中的位置

国家标准GB/T13745G2009《学科分类与代码》按照科学性、实用性、简明性、兼容性、扩延性和唯一性原则,依据学科的研究对象、本质属性或特征、研究方法、派生来源和研究目的与目标五个方面,对各类学科设立了62个一级学科、676个二级学科和2 382个三级学科。标准化科学技术即标准化学被定位在工程与技术科学基础学科(代码410)中的二级学科(代码410.50)。

现代标准化已经成为有理论观点、特定对象、具体内容及表现形式的学科。

延伸课堂

标准化专业

标准化是一门综合性的边缘学科,具有非常鲜明的综合学科的特点。

1.标准化具有技术学科的属性

标准化学科是研究标准化的全过程及其规律的学科,而大量的标准化工作是制定和贯彻实施各类技术标准。要制定好这些技术标准,就必须深入研究标准化对象,熟悉它们各方面的性能,把握其内在的技术规律,还要经过一定的科学实验。所以,一项技术标准就是若干与此相关的科学技术研究的成果。从这个意义上说,标准化学科具有很强的自然科学和技术科学的属性。

2.标准化具有社会学科的属性

标准化是一门管理技术,是组织生产的重要手段。因此,在研究标准化学科的过程中,不可能不涉及人的因素以及人与人之间的关系,为此它要以管理科学中的其他学科理论为基础,而其本身又是管理科学的一个组成部分。所以,标准化学科又具有社会科学的属性。

3.标准化同许多学科都存在着关联性

标准化作为一种现代管理科学方法,必然要与其他现代管理科学发生关系。而系统论、控制论、价值工程、运筹学等现代管理科学方法的应用,也都与标准化有密切的联系。如标准化对象都是处于一定的系统之中,因此必须用系统理论为指导来研究和处理标准化对象。又如标准化的一个主要目的就是要取得最佳的全面经济效果,因此,在标准化学科中,标准化经济效果的研究占有举足轻重的地位,而要研究标准化经济效果,就必须掌握和运用经济科学的一般理论,以及会计学、统计学等方面的实用知识。此外,标准化活动往往发生在生产和社会实践过程中,所以,在标准化活动中必须掌握运用生产组织学、技术经济学和企业管理学等方面的知识。

为了正确地认识标准化活动过程的规律,解决这个活动过程出现的一系列问题,自然需要运用到社会科学和自然科学中很多学科的知识和研究成果。但是,标准化学科的理论基础主要是技术科学和管理科学,它将两类科学的理论与方法有机地结合在一起,以系统理论为指导,形成一门具有自己特色的新兴学科。