人们在生产和社会实践的各个领域中,自觉地运用标准化来达到自己的目的是近200年的事,而距有组织的标准化活动的产生还不到一个世纪,但作为人类赖以生存的重要手段的标准化,却是在人类历史的初期就已经产生了。远古时代,人类还处在混沌时期,但是由于对生产、生活工具产生了一致性的选择,对劳动成果的统计和记录形成了共同需要,就产生了对标准和标准化的理念的最初向往。

当人类还处在茹毛饮血的时代时,他们的生活方式与同期其他动物相差无几,然而由于长期同大自然搏斗,头脑日益发达,逐渐学会了使用木棒、石块等作为狩猎和防御的工具;由于群居生活和共同劳动,人类的吼叫声也逐步发展成为清晰易懂的声音,成为人们相互交流和传达信息的手段,标准化意识也随之产生。

1.语言、数字、文字和符号的标准化

语言的产生是人类早期标准化的重要成果。人们在共同劳动的过程中为了传递信息、交流思想,起初使用一些简单的、统一的、具有确定含义的呼唤声、喊叫声,逐渐发展成具有简单音节的词语,再由词语发展成句子。而其发展过程需要有一个基本前提,即每一个发音和词语对于使用该语言的人群来说都必须具有统一的、确定的含义,否则就不能起到传递信息、交流思想的作用。换言之,语言的形成过程实际上就是声音符号的标准化过程。

为了能跨越一定的时间和空间的距离传递信息,光有语言还是不够的。于是人们开始运用某些统一的符号、记号来记忆、保存和传播信息。如我国古代就有“结绳记事”的传说,它是利用在绳子上打各种不同大小、不同数目的结,作为一种统一的符号代码,来代表各种不同的事物。类似的方法在世界其他地区的古人也曾使用过,古代南美洲的印第安人用绳子或植物纤维把不同的贝壳或珠子串联起来,表示各种不同的意义。秘鲁土人用颜色、长度不一的绳子打成各种各样的结来记录不同的事情。这些或许可以视为最早的信息编码标准化。

2.石器的标准化

同人类的其他知识一样,标准化也是在生产劳动的实践中产生的。人们在劳动中使用工具。最早的劳动工具是石器,人们在长期的、反复的生产劳动实践中,逐渐发现各种石器工具(如石斧、石刀等)中,都有一种最佳的形状和尺寸,具有这种形状和尺寸的石器,使用起来效率最高,也最省力气。于是,人们便把这种形状和尺寸固定下来,形成某种石器的标准式样。这就是最早的劳动工具的标准化。考古发现已经证实了人类早期劳动工具的标准化,如在亚洲出土的石斧与在欧洲、非洲出土的石斧无论在形状和尺寸方面都有着惊人的相似。与此同时,劳动产品也逐渐走向结构定型化和尺寸统一化。西安半坡新石器时代遗址出土了大量新石器时代的生活器具,有炊具鼎、饮食器皿(钵、碗、盆、杯、罐)等,这些器具都有自己确定的形状和统一的尺寸,同一器具的形状和尺寸完全一样。

远古时代的人类在与恶劣的自然环境斗争的过程中不断成长,用生命的代价积累了宝贵的生存经验,并通过相互交流和学习,不断摸索,不断改进,从而总结出最适宜生存的语言、文字、行为、技巧,以及工具的结构形式等,并作为“标样”世代相传,这就是人类最初的、朴素的(无意识的)标准化。通过这种方式流传至今的习俗、器具不计其数。

当手工业从农业内部分离出来之后,手工业生产技术得到了飞速的发展,手工业内部的分工也越来越细。这就促使产品标准化和生产方法标准化不断向前发展,手工技术的规范化就是这一时期的突出特点。冶金、车辆、兵器、建筑、药物、乐器、印刷、纺织、造纸都出现了按一定规范进行生产。这从我国古代的一些著作中可以看出。春秋末期齐国人著的《周礼·考工记》就是一部手工业生产技术规范的总汇,它记载了西周至春秋时期的产品技术规格、制造方法、技术要求等。例如,对车的品种、等级、结构、零部件、尺寸、材质等都作出了统一的规定,还规定了车轮的技术要求和检验方法。到了秦代,更以法律的形式确立了产品的标准化:“为器同物者,其大小、长短、广夹(狭)必等”(《秦律十八种·工律》),“布恶,其广袤不如式者,不行”(《秦律十八种·金布律》),明确规定了同种产品的尺寸规格要统一,不符合标准的布不能拿到市场上去卖。公元前221年,秦始皇统一六国,在全国推行“书同文、车同轨、统一度量衡、统一货币、统一兵器”等重大政策,可谓我国历史上声势空前浩大、范围空前广阔、影响极其深远的一次标准化运动,它对消除多年的战乱和分裂局面,巩固秦王朝的封建集权统治,加快封建经济的发展都起着不可估量的作用。古代经典的手工业标准化有:

1.度量衡器具的标准化

随着原始社会生产力的发展,出现了剩余产品。为了进行产品交换,需要计量器具,因而需要统一度量衡。最早的度量衡制度比较粗糙,是以人的某一部位来作为计量单位的,从而产生了“伸掌为尺”“手捧为升”和“迈步立亩”等一些简单的计量标准。尽管在不同的时期,我们的祖先曾经将麦粒、黍粒、竹筒、手指、脚、前腕、两臂等作为计量单位,但随着生产的发展,人们总是一次又一次地对计量单位进行改革和统一。

在印度河谷九处新石器时代的遗址中发掘出一些有确定数值的重量标本和一把十进制的刻度尺,令人惊讶的是,这把刻度尺与差不多同一时期在巴比伦出土的一把刻度尺长度十分接近(前者长268毫米,细分为40个刻度;而后者长270毫米,细分为16个刻度),这说明当时的计量标准化已扩展到相当广阔的范围。统一的度量衡制度的建立,表明具有独立形态的标准已经产生。

古埃及、古希腊等同样首先以人体的脚等部位的尺寸作为长度标准,如腕尺(cubit)、英尺(foot)等。公元701年,日本发布《大宝律令》,统一度量衡。13世纪欧洲各国也在各领域内开始建立计量单位标准,并制作了各种金属标准样品,由政府保管。1791年3月25日,法国议会决定按十进位原理建立米制,为计量单位的国际标准化奠定了基础。

2.青铜器工艺的标准化

最早的青铜器出现于5 000—6 000年前的西亚两河流域地区,也就是今天的伊拉克及其周围地区。苏美尔文明(发源于两河流域)时期雕有狮子形象的大型铜刀是早期青铜器时代的代表。由于青铜器在古代世界各地均有出现,因而成为世界性文明的象征,也被视为文明发展的标准之一。在中国历史上的春秋战国时期,人们生产、作战和生活的工具已由石器发展到青铜器。虽然中国青铜器出现的时间并不是最早的,但由于其制作精美,在世界青铜器中堪称艺术价值最高。这不仅体现了中华民族祖先丰富的想象力,也反映了古代成熟、标准、规范的青铜器制作工艺。

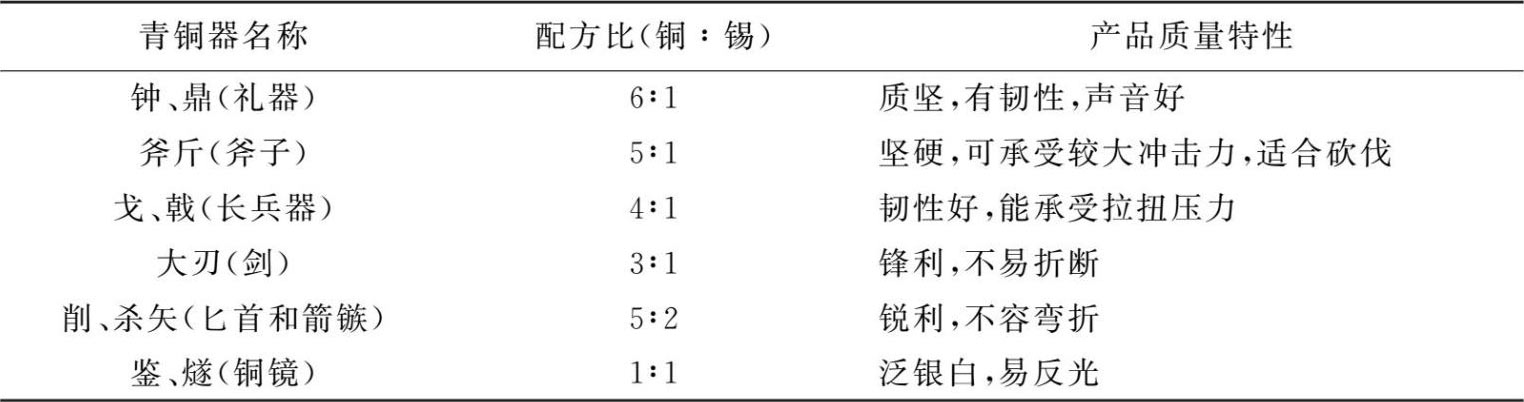

中国古代的青铜器主要有六种。《周礼·考工记》中记载:“金有六齐:六分其金,而锡居其一,谓之钟、鼎之齐;五分其金,而锡居一,谓斧之齐;四分其金,而锡居一,谓之戈戟之齐;三分其金,而锡居一,谓之大刃之齐;五分其金,而居二,谓之削杀矢之齐;金锡半,谓之鉴燧之齐。”这里的金即铜,在化学上称铜锡合金为“齐”,其铜、锡成分有一定的比例,即有一定的配方标准,如表1.1所示。

表1.1 《周礼·考工记》中青铜器含铜、锡的比例表

据近代考古学家对出土的青铜器实物所作的化学分析,证实其铜、锡比例与上述记载是基本相符的。能够在化学水平较低的古代实现如此严格的匹配,不仅反映了中国青铜器技艺的高超,更体现出当时生产的标准性和严格性。

3.建筑工艺的标准化

为了抵御严寒和野兽的袭击,人类在筑居、栖身的过程中运用标准化原理和方法,迈开了建筑标准化的步伐。建筑标准化是从标准砖坯的制作开始的,据查证,古代埃及、印度,我国的华北带及中东地区,人们都是使用一个木制的砖形框架,就地取土生产砖坯。

古代各种建筑物的长度、宽度和高度尺寸通常是先以人体尺寸为基准尺寸度量的。如古希腊巴特农神庙的柱基与柱高的比例是1∶6,同当时脚板长度与人体高度比例一致;又如古罗马时期建筑物的长度是以人手的尺寸为基准,直到后来才过渡到以标准量尺为丈量依据,但各种建筑如宫殿、寺庙、塔楼等,从内部结构到外部尺寸都是标准化的。

公元前1760年,世界上最早的一部完整保存下来的成文法典——古巴比伦《汉谟拉比法典》就记载有建筑方面的标准。我国宋朝李戒所著的《营造法式》就是建筑材料和建筑结构的标准汇编。印度R.纳贾拉简(R.Nagarajan)的《建筑标准化》、澳大利亚A.L史缔华特的《标准化简史》等著作对古代城市和道路的标准化作了详细的描述。

4.交通运输及其相关制造工艺的标准化

交通运输就像一个国家的血管,社会生产、资源调配、市场贸易乃至战争都不能离开交通运输。伴随着各种马车、战车等交通工具的发明制造和各种“驰道”的开辟,长期生产和使用的实践经验使人们总结出一套严密而科学的制造技术规范和质量验收标准。例如,古代战车的轮径是6尺6寸,而田车(打猎用的车子)的轮径则是6尺3寸;轮有固定数量的辐条,且可以通用互换《周礼·考工记》。

《周礼·考工记》中“轮人”“舆人”“辀人”三篇约占全书篇幅的一半,记载着各种车辆的制造工艺要求、技术规范及其质量验收标准。以车轮这个部件为例,该书就记载着十条有关制造、检验方面的相关规定。

正因为车辆的制作标准严格,当时的交通工具和交通事业迅速发展起来。秦始皇下令“统一驰道”,使古代交通运输的标准化达到较高的水平。而秦始皇兵马俑坑中的战车正是留传百世的物证。

5.活字印刷术——标准化发展史上的里程碑

自从东汉蔡伦发明造纸术以来,书写材料比起过去用的甲骨、简牍、金石和缣帛要轻便和经济得多,但是抄写书籍还是非常费工的,远远不能适应社会的需要。一直到东汉熹平年间(公元172—178年),出现了摹印和拓印石碑的方法。大约在公元600年前后的隋朝,人们从刻印章中得到启示,发明了雕版印刷术。

雕版印刷实现了一版能印几百部甚至几千部书籍的飞跃,对文化的传播起到了很大的推动作用。但刻版费时费工,大部头的书往往要花费几年的时间;存放雕版又要占用很大的空间,而且常会因虫蛀、腐蚀而损坏。印量少而不需要重印的书,雕版就成了废品。此外一旦发现错别字,改起来很困难,常常需要重新雕刻整块版。

北宋时期的毕昇于1041—1048年发明了活字印刷术,一举成功地解决了雕版印刷术所存在的种种问题。活字印刷是成功运用标准件、互换性、分解组合、重复利用等一系列标准化原则和方法的典范。它比欧洲类似的发明早了400多年,从而树立了一块标准化发展史上的里程碑。活字制版恰好弥补了雕版的不足,只要事先准备好足够的单个活字,就可随时拼版,从而大大地缩短了制版时间。活字版印完后可以拆版,活字可重复使用,且活字比雕版占用的空间小,容易存储和保管。

当然,这一时期的标准化成就还有很多,如我国宋朝的《军器法式》中有47卷是关于军器制造规范方面的技术标准;《秦律十八种·工律》就是当时手工业产品的标准,一般在制作前,“授以图式”,工匠必须按“图式”制作;《秦律十八种·金布律》则规定了当时布匹的规格尺寸标准为长8尺、宽2.5尺;《田律》规定了农业(包括种子)方面的标准;北宋沈括编撰的《梦溪笔谈》中有关于“弓”的标准的记载;明朝李时珍的《本草纲目》则是一部杰出的药典标准。

这一时期的基本生产方式是手工操作,尽管人类社会经历了两次大分工(农业和畜牧业的分工、农业和手工业的分工),但受生产力发展水平的限制,除了一些重大的事物如货币、度量衡器等有全国统一的标准外,一般工农业产品的标准往往存在于人们的头脑中,即使有文字记录,其形式、内容都较为简单扼要,主要是通过劳动者口口相传。标准的形成主要是靠习俗惯例,自然演化。因此标准化尚不具备发展成为一门独立的学科的条件。

这一时期的标准化在形成与发展过程中呈现出以下几方面的特征:

(1)标准的形成由主要靠摸索和模仿变为有意识地制定。

(2)标准化活动涉及的范围扩大。从早期的局限于手工工具和简单的计量器具,发展到农业、建筑、冶金、机械、医药卫生等人类社会生活的各个领域。

(3)标准化活动中的政治因素和军事因素增加。秦始皇为巩固中央集权而采取的一系列具有标准化特征的强制性措施就是例证。

(4)标准化还不是一项有组织的活动。

(5)标准化活动没有理论指导。

(6)标准化发展很不平衡。有关计量和建筑方面的标准发展较快,尤其是计量标准,几乎所有国家都是以法律的形式确立下来的。而其他一些方面的标准化,大部分都是民间产生,并自发地在有限范围内以言传身教的形式进行传播。

人类有意识地组织标准化活动是在18世纪70年代之后。18世纪60年代,以珍妮纺纱机和蒸汽机的发明与使用为标志的工业革命首先在英国爆发,随后法国、美国、德国、日本相继完成。这次工业革命的爆发,从根本上改变了社会的产业结构和技术基础,机器大工业生产代替了手工劳动;社会生产力的发展推动了一系列新工业部门的建立和发展,很快形成了规模大、分工细、协作广泛的大机器工业生产方式。“需要是发明之母”,大机器工业生产方式大大促进了标准化的发展,使它逐步成为工业生产必不可少的技术基础。

由此可见,继承和发展了古代标准化的近代标准化源于工业革命带来的大机器生产,但与古代标准化又有着本质的区别。古代标准化是建立在手工业生产的物质基础之上,基本处于现象的描述和经验的总结阶段,主要是以手感和直觉的记录以及零散的技术总结而缓慢发展的。而近代标准化是在大机器工业的基础上发展起来的,生产力和科学技术的高度发展,为标准化提供了大量的生产实践经验和系统化的实验手段,从而使标准化活动进入了以严格的实验数据为根据的定量化阶段,并开始通过协商的方式在广阔的领域推行工业标准化体系,作为提高生产率的途径。接下来,我们看看近代标准化迅速发展的主要原因和过程。

工业革命成果给社会大生产注入了一针兴奋剂,由此引发了激烈的市场竞争,不同的产业部门都在寻求提高生产效率的方法。

1.生产技术方面的标准化

1798年,美国人伊莱·惠特尼(Eli Whitney)在制造来复枪的过程中,运用了互换性原理,首先成批制造具有互换性的零部件以大量组装步枪,满足了当时美国独立战争的需要,同时也开辟了一条大量生产的新途径。

1841年,英国人J.B.惠特沃思(J.B.Whitworh)设计了被称为“惠氏螺纹”的统一制式螺纹(第一个螺纹牙型标准),因其具有明显的优越性,很快被英国和欧洲其他国家采用。其后,美国、英国和加拿大经过协商,将惠氏螺纹和美国螺纹合并成统一的英制螺纹并沿用至今。接着,英国人提出统一螺钉和螺母的型号和尺寸,并在1904年以英国标准BS84颁布,为进一步实现互换性创造了有利条件。要大量生产具有互换性的零部件,必须有相应的公差与配合标准,为此,在1902年英国纽瓦尔公司编制了公差和配合方面的纽瓦尔公司标准——“极限表”,这是最早出现的公差制,这个标准后来演变为英国标准BS27.

2.生产组织管理方面的标准化

为适应日益激烈的企业竞争,技术标准化被逐步引入到企业生产管理标准化方面。

1911年,“科学管理之父”泰罗发表了《科学管理原理》,把标准化的方法应用于制定“标准时间”和“作业标准”,开创了科学管理的新时代,同时也是通过标准化管理提高生产率的一次成功实践。

1914—1920年,美国企业家亨利·福特打破了按机群方式组织车间的传统做法,创造了制造T型汽车的连续生产流水线,实际上就是采用了在标准化基础上的流水作业方法,把生产过程的时间和空间统一起来,促进了大规模成批生产和标准化的发展。由于其经济效益显著,这种先进的生产组织形式很快被推广到其他部门,并扩散到全世界。

工业化的初期,市场相对狭小固定,当时的工业标准仅是对当地用户和有关工厂生产能力的反映,适用范围有限。随着先进交通工具的发明以及运输业的发展,市场越来越大,而由于不同地区生产的同一用途的材料和零部件并不统一,买主不得不经过调整以后才能使用,于是对在更大范围内开展标准化的要求越来越迫切。

1895年,英国钢铁商H.J.斯开尔顿在《泰晤士报》上发表公开信,反映英国桥梁设计的钢梁和型材尺寸规格过于繁多,提高了制造成本,呼吁实行标准化,以便于设计、生产和使用,这一举动在当时代表了生产方的普遍意愿,从而导致第一个全国性的标准化机构——英国工程标准委员会(现为英国标准协会)于1901年成立,这标志着标准化进入了一个新的发展阶段。此后不久,荷兰(1916年)、菲律宾(1916年)、德国(1917年)、美国(1918年)、瑞士(1918年)、法国(1918年)、瑞典(1919年)、比利时(1919年)、奥地利(1920年)、日本(1921年)等,到1932年为止已有25个国家相继成立了国家标准化组织。

1906年,在各国电器工业的迅速发展的基础上,世界上最早的国际标准化团体——国际电工委员会(IEC)成立,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。1926年,国家标准化协会的国际联盟成立,1942年由于第二次世界大战爆发而解体。直到1947年2月,重新成立国际标准化组织(ISO)。至此,人类的标准化活动由一个部门扩展至一个行业,再扩大至国家规模,最终走向世界。国际标准化活动进入了全面发展的阶段。

两次世界大战期间以及战后,政府和企业都对标准化提出迫切的要求。第一次世界大战期间,由于物资极其匮乏,美国军需管理部门通过严格的标准化,对产品品种规格加以限制,取得了显著成效。战后经济恢复时期又出现了任意增加产品品种的现象,严重影响了生产率的提高。为此,1927年时任美国总统的胡佛在批准一个标准化调查委员会报告中,明确指出“标准化对工业化有极端重要性”。对此美国商务部所属的简化应用局发动了一场全国性的以简化为主的工业生产标准化运动,使产品品种简化程度达到24%—98%,取得了很好的经济效益,也进一步使人们认识到标准化的巨大作用。

第二次世界大战期间,由于枪炮子弹、武器装备等军需品的互换性很差,规格不统一,致使盟军的供给异常紧张,许多武器的零配件需要从美国本土运往欧洲战场,贻误了战机,造成很大的损失。为此,军队的后勤补给部门再度强调武器标准化的实施,以提高枪炮子弹、武器装备零件的互换性,并相应地发展了价值分析、线性规划和统计质量管理等新科学技术。在战后重建的狂热中,产品品种、规格再度泛滥,许多国家都把制定标准活动和压缩花色品种列为重要任务。除英国、美国之外,法国、日本和其他一些工业发达国家,也都开始重新看待自己的标准化工作,积极效仿美国的做法。

至此,伴随大机器工业生产的标准化,由保障互换性的手段,发展成为保障国家资源的合理利用和提高生产力的重要手段。国家标准化和国际标准化成为人类社会发展不可缺少的因素。当今世界已经有多个国家和地区成立了国家标准化组织。

近代标准化以前所未有的速度迅猛发展,这是人类有意识地主动开展标准化活动并取得重大成果的时期,它具有以下显著的特点。

1.专业标准化机构与队伍应运而生

19世纪末至20世纪30年代,各类标准化学会、协会等行业或国家标准化机构在世界范围内相继成立,而后国际区域标准化组织也随之成立,一大批专业技术人员、管理专家和企业家致力于标准化事业,一支专业化的标准化人才队伍开始形成。

2.标准化领域和标准的作用范围扩大

随着生产力的发展和科技进步,近代标准化从机器工业生产领域迅速扩展到交通运输、工程建设、食品卫生和商贸经济等领域;标准化的内容也从产品标准化、制造工艺标准化、检测方法标准化发展到术语、符号等基础标准和企业生产管理的标准化。为此,标准化成为近代工业组织生产经营的一大原则。

3.标准化以简化统一为主要形式,标准化理论成果涌现

简化、统一是近代标准化的主要工具和表现形式,并随之涌现出一批标准化理论成果,主要有法国雷诺的优先数系、卡柯特法则、波兰约·沃基茨基的“标准化三维空间”、英国桑德斯的“七原理”、日本松浦四郎的“十九原理”,等等。

4.标准化成果以其独特的文本格式呈现

在近代标准化活动中,各个标准化组织均按照其一定的程序和方式开展标准化活动,并设计了具有统一格式的标准文件格式,使标准化活动的成果——标准,终于从法规、书籍、资料等载体格式中脱离出来,成为一种具有独特格式的文献。

5.标准化工作日趋规范

各类标准化机构的建立,为标准化工作提供了组织保障。随之建立的一整套工作体系和一系列互相配套的规章制度,使标准的制定、修订、审批和贯彻执行,都形成了一套严格的规范化程序;对标准文本的出版、印刷、归档等各项管理工作也有了统一的要求。

6.标准制定的孤立性和缺乏系统观念

在这一时期,由于产品的复杂性较低、生产的综合性还比较差,一个产品至多有上百成千个零件,协作企业并不多,因而标准的制定大多数都是根据相应的需要,一个一个地孤立制定出来,缺乏系统的观点。

生活小常识

生活小常识

汽油标号是标定燃油抗爆震能力的系数,与汽油的清洁度无关。汽油标号越高,油的燃烧速度越慢,燃烧爆震越低,发动机需要较高的压缩比;反之,低标号燃油的燃烧速度较快,燃烧爆震大,发动机压缩比较低。

低标号汽油燃烧速度快,点火时间要滞后;高标号燃油燃烧速度慢,点火时间要提前。

除说明书以外,主机厂会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。主机厂推荐的燃油标号完全可以满足发动机的使用要求。

资料来源:作者根据相关信息资料整理而成。

20世纪60年代,随着新技术革命的深入发展和电子计算机的普及应用,社会生产力发生一系列飞跃,为人类社会生产和生活带来一系列的重大变革。产品多样化趋势与中间半成品、零部件、要素的标准化的辩证关系;组合化和接口标准化的辩证关系;管理标准化迅速发展的需求;标准化动态特性的显著体现;标准体系和标准化系统的系统性问题等;再加之国际交往的日益频繁,都有力地促使标准化工作发生转变。

在工业现代化进程中,由于生产和管理高度现代化、专业化、综合化,这就使现代产品或服务具有明显的系统性和社会性,一个产品或一项工程往往涉及多个行业、多个组织和多种科学技术,如美国的“阿波罗计划”、“曼哈顿计划”、中国的“嫦娥工程”等,它们的联系网络遍及全国,甚至全世界。国际贸易的蓬勃发展又为在国际上实现资源优化配置提供了有利条件,从而使标准化活动更具有现代化的特征。

1.系统理论是现代标准化的基础

现代标准化是在传统标准化基础上的进一步发展和深化,其理论基础、主要内容及方法等,与传统标准化相比,已有很大的不同。由于生产过程高度现代化、专业化、综合化,一个产品的生产或一项工程的施工,往往涉及多个行业和企业,以及多门学科,因此现代标准化的研究主要是采取系统分析的方法,从整个系统出发建立与技术水平和生产发展规模相适应的标准系统。

在系统理论的指导下,一方面,人们开始把标准放在系统的有机联系中来考虑,再不是一个一个孤立地制定标准,而是从系统的角度,同时制定一整套相关的标准,在这个基础上建立了综合标准化的理论和方法;另一方面,用动态的观点考查和处理标准系统,产生了动态标准化和超前标准化。随着优先数和优先数系先后被用于标准化,以及标准化对象参数最佳化、参数系列最佳化和可靠性理论的研究,标准化越来越广泛地使用数学工具。在对标准中的指标进行定性和定量分析时,不仅要有纵向分析,还要有横向比较,也就是要权衡利弊进行系统的分析,这是它与传统标准化的实质性区别。可见,现代标准化是以系统理论为指导的,这是现代科学技术高度融合所产生的必然结果。

2.以国际标准化为主导

从标准化的领域和范围看,国际标准化占主导地位。20世纪60年代以后,有组织的国际标准化活动迅速发展,除国际性和区域性的标准化组织外,许多国家的标准化工作也都呈现出明显的国际性特征,世界上绝大多数国家都积极参与国际标准化活动。标准的国际化已成为标准化活动中的重要内容,采用国际标准也成为普遍现象。世界贸易组织/贸易技术壁垒协定(WTO/TBT)的目的之一,就是确保技术规范和标准,以及根据技术法规和标准建立的合格评定制度,不会给国际贸易带来不必要的障碍。为此,TBT协定要求在一切需要有技术法规或标准的场合,凡是已经有相应的国际标准或相应的国际标准即将制定完成时,参与国均应以这些国际标准为依据制定本国标准。

此外,当前世界经济全球化的大气候也决定了标准的国际化趋势原因有以下两点:一是跨国公司大量涌现、迅速发展,已成为国际经济活动的最主要力量,比如美国电报电话公司思科、爱立信、摩托罗拉等九家跨国公司控制了世界电信设备生产份额的90%;二是国际经济区域化、集团化。其中最引人注目的是欧共体建成一个共同市场,其特点是在欧共体内人员、资金、商品可以自由流动,逐步实现欧洲经济的一体化。在此进程中急需解决的重大问题之一就是标准的问题,而标准的国际化则是最为有效的途径之一。

3.目标和手段的现代化

随着工农业生产的现代化和社会化,第三产业的蓬勃兴起,以及科学技术的发展和新技术革命的不断深入,标准化目标的重点开始转向高科技领域,诸如空间技术、生物工程、智能计算机系统、计算机辅助设计与制造、智能机器人、新能源技术、环境科学技术、新材料和先进的反应堆技术等,已经成为标准化研究工作的重点领域。高新技术产业要在激烈的国际竞争中赢得竞争优势,就必须借助于标准化使高新技术产品实现通用性、兼容性、可靠性和系列化。

在标准化活动的手段方面,计算机被广泛地用于资料管理、标准资料检索、标准化信息的反馈和信息处理;现代的试验设备和检测仪器、科学的检测方法、信息传递技术以及复印、传真、摄影、缩微、录像和扫描等多媒体与网络技术也被广泛地用于标准的研究、制定与实施过程中。

4.超前性和动态性

信息技术的迅猛发展使标准化作用的空间拓展、时间缩短。传统标准化的对象界定、范围划分和作用方式已显得陈旧、不适应。就某一项目的具体产品而言,要求在新产品研制开发的同时,就实时制定标准,且在生产过程中结合实际情况不断修订。这种动态性的标准化不仅使产品标准的使用期限延长,而且也适应了新技术迅速发展的需要。此外,在标准化工作中还需要有超前的眼光,根据预测对标准化对象制定出高于实际已达到水平的量值和要求。既要反映最先进的科技水平,又要满足超前发展的需要,只有这样才能在激烈的国际竞争中占据主导地位。

20世纪90年代后期,许多国家已经认识到控制国际标准的制定权是应对市场竞争的有力武器,一项标准若被国际标准采纳,往往可带来极大的经济利益,甚至能决定一个国家该行业的兴衰,“Wintel”

事实标准决定了微软与英特尔在计算机软硬件行业的霸主地位。为了维护本国的经济利益,各国纷纷进行国际经济竞争战略的转移——开展标准化发展战略研究,制定本国标准化发展战略和相关政策。这标志着人们对标准化的认识已经由职能层面上升到战略层面,从而进入了建立在国家战略高度的标准化新时代。

事实标准决定了微软与英特尔在计算机软硬件行业的霸主地位。为了维护本国的经济利益,各国纷纷进行国际经济竞争战略的转移——开展标准化发展战略研究,制定本国标准化发展战略和相关政策。这标志着人们对标准化的认识已经由职能层面上升到战略层面,从而进入了建立在国家战略高度的标准化新时代。

1.经济全球化使国际标准成为国际贸易规则的重要组成部分

20世纪末,经济全球化的快速发展向世界提出了新的课题,那就是如何使各国资源在全球范围内实现最优配置,如何保证全球大市场的健康、有序发展。WTO认识到国际标准在保证商品质量、提高市场信任度、维护公平竞争以及加速商品流通、推动全球大市场发展方面具有不可替代的作用,并作出重大决策。

1995年,WTO/TBT协定规定:各国制定技术法规、标准和合格评定程序时,应以已有的国际标准为基础,各国的技术法规、标准和合格评定程序不得对国际贸易形成壁垒。2000年11月,WTO/TBT委员会作出规定:国际标准化机构在制定国际标准过程中,要保证制定过程的透明度(文件公开)、开放性(参加自由)、公平性和协商一致(尊重多种意见);要确保国际标准对全球市场的有效性和适应性。

2.经济全球化使国际标准成为国际贸易仲裁的重要依据

随着经济全球化的发展,国际贸易量不断增大,买卖双方的贸易纠纷也在不断增加。在国际贸易中,通常是按照买卖双方商定的标准或国际惯例进行检验,尤其是采用买卖双方都能接受的国际标准所规定的试验方法、检验规则和抽样方法进行仲裁检验,国际标准已成为贸易仲裁的重要依据。

3.经济全球化使国际标准逐渐成为国际贸易的必要条件

很多国家把企业是否通过了ISO9000、ISO14000认证以及其产品是否符合有关国际标准作为市场准入和买卖成交的条件。一些国家特别是欧洲国家规定,没有取得ISO9000和ISO14000认证的企业产品,不得进入本国市场。国际标准已成为国际贸易中的通行证。

由此可见,经济全球化把国际标准提到空前的高度,使其成为国际贸易规则的重要组成部分,成为世界经济有序发展的必要条件。当今世界已进入国际标准制约国际市场的新时代。这意味着,如果产品生产技术或标准被国际标准采用,该产品则可在世界市场广泛销售,获得国际竞争的优势。反之,他国产品技术被国际标准采用,本国在采用国际标准组织该产品生产时,则要付出调整生产设备的费用和专利费(因为有的国际标准中含有专利),在国际竞争中将会处于劣势。

企业的经营已经无一例外地面向市场,这要求它们要具备竞争力的国家标准、行业标准或企业标准。然而在当今时代,标准化的出发点在变,甚至连国际标准也撕去它那文质彬彬的面纱,同国际贸易挂上了钩,为国际市场竞争服务。

1.标准的基础是市场

从前的标准,无论是企业标准、行业标准、国家标准、国际标准,大都是那些距离市场较远的技术专家的事。标准是在专家的圈子里产生的,专家只对技术本身负责,至于时间长短,是否为市场竞争所急需,他们并不太重视,而企业对这些标准也并不关心。但现在情况发生了变化,企业不仅关心标准,而且都在致力于成为制定标准的主体。2003年7月7日,由中国IT业五巨头(联想、TCL、康佳、海信和长城)发起成立的“信息设备资源共享协同服务标准化工作组”就是企业开始力争制定“行业标准”的典型范例。

2.标准的基本属性难以定义

标准原本是平等协商兼顾各方利益的协调产物。然而,现今的标准,甚至连国际标准也越来越表现为强者意志的产物,尤其在高科技领域早已如此。由于法定标准的制定程序复杂,所需时间较长,在高科技领域事实标准已经成为主流。而事实标准基本上就是行业强者的话语权,其所体现出来的也是行业强者的意志和水平。

3.政府的积极介入、主导

以前的标准化宣传普及基本上是民间标准化组织在进行,政府较少参与。而如今越来越多的政府开始对此重视。远的有美国政府颁布的合作研究法令、WTO/TBT协定和欧共体的新方法指令。近的有美国、英国、日本、加拿大等国家的政府几乎在同一时间里积极研究制定国家标准化发展战略。这表明各国政府关注的经济竞争,在某种程度上已演化为标准之争,这在高科技领域的发展前沿和关系国计民生的事件上表现得尤为明显。如2003年WAPI(无线局域网)标准的纷争就遭到英特尔、微软等跨国公司乃至美国政府的极力反对,以英特尔公司为首的美国商业巨头和布什政府以“停止对华芯片销售”对中国政府进行威胁。

4.传统的制定标准模式受到挑战

传统的制定标准模式是制定标准的机构必须得到上级主管部门的授权,其标准制定人员必须具有一定的资格,标准制定程序必须严格地按照规范的流程逐步进行。而如今,传统的制定标准模式不断地被打破,法定团体/组织机构制定的标准被普遍反映不能正确反映市场需求。在这种背景下,论坛标准、合作体标准以及形形色色的事实标准如雨后春笋般地冒出来。特别是在一些高科技领域,论坛标准、合作体标准、联盟标准、事实标准已经成为主要的制定标准模式。

20世纪80年代至90年代初,欧盟一直把技术标准作为国际经济竞争的首选战略,通过实施技术标准战略,成功地将本区域技术标准升级成国际标准并向全世界推行,获得了巨大的经济利益。而同时期的美国和日本由于忽视国际标准的作用,经济损失惨重。根据美国商务部的统计,由于一些国际标准没有反映美国技术,在每1 500亿美元的进出口贸易中,就有200亿—400亿美元的商品遭遇技术壁垒。日本进行的标准化经济效益评价结果表明,日本新技术如果没有形成国际标准,每一项技术平均损失300亿日元(折合20亿元人民币)。为了维护本国的经济利益,各国纷纷进行国际经济竞争战略的转移。

1998年9月,美国发布了“控制、争夺”型国际标准战略,该战略的核心是加强国际标准化活动,使国际标准反映美国技术;并承担更多的IDO、IEC秘书处,大力发展和采用事实上的标准,开展国际经济竞争。

1998年10月,欧洲标准化委员会(CEN)和欧洲电工标准化委员会(CENELEC)相继发布了CEN2010年战略和CENELEC2010年战略。该战略的核心是,充分利用《维也纳协定》和《德累斯顿协定》

制定国际标准,在国际标准化活动中形成欧洲统一地位。1999年10月,欧盟发布了“控制”型国际标准竞争战略,该战略的核心是建立强大的欧洲标准化体系,以求对国际标准产生更大的影响。

制定国际标准,在国际标准化活动中形成欧洲统一地位。1999年10月,欧盟发布了“控制”型国际标准竞争战略,该战略的核心是建立强大的欧洲标准化体系,以求对国际标准产生更大的影响。

2001年9月,日本经济产业省工业标准调查会发布了“争夺”型国际标准战略。该战略的核心是,积极参与国际标准化活动,加强产业界参加国际标准化活动的力度;建立适应国际标准化活动的技术标准体系;争夺国际标准化组织的最高领导权以及制定国际标准的控制权。

新兴工业化国家如韩国、新加坡、巴西等,以及正在崛起的国家如印度、马来西亚、印度尼西亚、越南等,也分别在研究、制定适合本国国情的标准化战略。

建立在国家战略高度的标准化工作,具有强烈的时代感,充分展现出对21世纪经济全球化挑战的响应,体现了国际标准化工作由工业化时代向经济全球化时代转移的战略思想。其主要特点如下:

(1)将国际标准化战略放在整个标准化发展战略的突出位置,积极参与国际标准化工作,将争夺国际标准制定的主导权作为国家战略的选择目标。

(2)将信息技术、环保、制造等领域的标准化作为标准化战略的重点。

(3)统一协调标准化政策和科技研发政策。把标准化政策和科技研发政策作为车之两轮(科技研发政策+标准化政策=技术创新+实用化政策),建立一体化“标准化政策和产业技术政策”及“支援标准化研究开发”的体系,以强化标准开发和科技研发的协调统一。

(4)政府财政支持与标准经费市场化运作有机结合,确保标准化工作的运营经费。

(5)与现行的或潜在的参与者建立合作伙伴和战略联盟的关系,以在国际标准的制定中获得更多的同盟军和话语权。

(6)重视新型国际标准化人才的培养,为参与国际标准化活动提供充足的人才支持。