我们在前面已经提到,艺术这个概念经历了一个历史发展演变的过程。而概念作为思维的基本形式之一,反映着客观事物的一般的、本质的特征。人们在认识过程中,把所感觉到的事物的共同特点抽出来,加以概括,就形成了概念。那么,当我们把诸如绘画、雕塑、建筑、音乐、文学、影视、工艺等都归入到艺术的门下时,显然表明我们认为它们之间必定有某种或某些共同的特点和本质,即法国美学家巴托所寻求的“统一原则”。在艺术史上,人们也往往热衷于探求这样的关于艺术的“统一规则”,来给艺术下一个定义,在理论上明确艺术的本质属性。归结起来,关于艺术比较著名的定义大致有这么几种:

这种观点认为艺术是对现实的“摹仿”,发展到后来,更认为艺术是“社会生活的再现”。这是一个非常古老的关于艺术的看法,是古希腊人普遍性的观点。如果留意一下古希腊时期一些留存下来的著名雕塑,如《米洛斯的维纳斯》、《青铜武士》、《掷铁饼者》等,就可发现其造型特征(形体性)非常明显,它们对人体的塑造达到惟妙惟肖的惊人水平。因此有人称希腊艺术是以雕塑为核心的建筑、雕塑、绘画三位一体。当时人们普遍认为,艺术越逼肖于自然,就越值得称赞。古希腊著名画家宙克西斯画的一串葡萄引来一些小鸟啄食,帕拉修斯画的帷幕诱使人动手去揭,尼西亚画的马能令真马嘶叫。这些都被认为是优秀的艺术作品。

古希腊艺术生动地体现了自己的美学主张:艺术摹仿自然。古希腊人把“艺术”和“手工技艺”都称作technē,有时候还把“手工技艺”置于“艺术”之上。如果文艺复兴时期的艺术家被人们称作手艺人,他们会感到愤怒。而希腊时期的艺术家如果被称作手艺人,他们会十分自豪。现代人对此不免感到有些困惑,然而在希腊人看来是十分自然的事。因为艺术和手工技艺都是摹仿。木匠在制作桌子的时候,模仿桌子的范型,造出对生活有实际用途的物质产品。而艺术家通过摹仿创作的艺术品只能使人的耳朵或眼睛感到愉快。木匠的摹仿是真正的摹仿,艺术家的摹仿不是真正的摹仿,所以木匠高于艺术家。这其实跟希腊的美学和艺术观密切相关。希腊人认为,自然本身也是一种摹仿。它摹仿什么呢?它摹仿自身的本原、自身的生成规律。甚至宇宙和人的关系也是原型和摹仿的关系,即人是小宇宙,摹仿大宇宙。原型和摹仿是希腊美学特有的一对概念。因为希腊美学把客观存在置于首位,而不是像文艺复兴美学那样把人的个性置于首位。

关于艺术摹仿自然,公元前5至公元前4世纪的希腊哲学家德谟克利特说过一段著名的话:“在许多重要的事情上,人类是动物的学生:我们从蜘蛛学会了纺织和缝纫,从燕子学会了造房子,从天鹅和夜莺等鸣鸟学会唱歌,都是摹仿它们的。”德谟克利特所说的摹仿已经不是对被摹仿对象的直接再现,而是根据生活需要对被摹仿对象的间接再现。

而苏格拉底的人本主义美学观使他的艺术意识转向以人、人的生活为主要对象,使艺术从摹仿自然转入摹仿生活。这种摹仿理论在西方艺术理论史上是一次飞跃,对以后的西方艺术理论产生了重要影响。

苏格拉底对艺术摹仿生活的理解可以分为四个层次。首先,艺术摹仿生活应当逼真、惟妙惟肖。如雕塑家在创作赛跑者、摔交者、练拳者、比武者时,要“摹仿活人身体的各部分俯仰屈伸紧张松散这些姿势”,从而使人物形象更真实。其次,艺术摹仿生活又高于生活,艺术摹仿包括提炼、概括的典型化过程。苏格拉底问画家巴拉苏斯:“如果你想画出美的形象,而又很难找到一个人全体各部分都很完美,你是否从许多人中选择,把每个人最美的部分集中起来,使全体中每一部分都美呢?”巴拉苏斯的回答是肯定的。再次,艺术摹仿现实不仅要做到形似,而且要做到神似。苏格拉底认为摹仿的精华是通过神色、面容和姿态特别是眼睛描绘心境、情感、心理活动和精神方面的特质,如“高尚和慷慨,下贱和鄙吝,谦虚和聪慧,骄傲和愚蠢”。最后,艺术只要成功地摹仿了现实,不管它摹仿的是不是正面的生活形象,它都能引起审美享受。苏格拉底问雕塑家克莱陀:“把人在各种活动中的情感也描绘出来,是否可以引起观众的快感呢?”对此,苏格拉底和克莱陀都持肯定的态度。

亚里士多德作为希腊美学思想的集大成者,给艺术摹仿说带来了新的重要内容。他首先肯定了现实世界的真实性,从而也就肯定了“摹仿”现实的艺术的真实性。与此同时,亚里士多德从他的本体论美学出发,进一步认为摹仿就是一种创造,这就使得艺术甚至比它所“摹仿”的现象世界更加真实。亚里士多德明确指出,艺术不是摹仿已经发生的事,而是摹仿可能发生的事,即按照可然律或必然律可能发生的事。按照可然律或必然律发生的事,是体现某种一般性、普遍性和规律性的事,因此,艺术所“摹仿”的不只是柏拉图所说的现实世界的外形或现象,而是现实世界内在的本质和规律。

艺术摹仿说影响久远。从希腊罗马到18世纪的西方美学,关于艺术摹仿现实的观点一直占据主导地位。像文艺复兴时期意大利画家达·芬奇、18世纪法国启蒙运动学者狄德罗、19世纪俄国批评家别林斯基都强调艺术是对自然和现实的摹仿。

该学说的合理性在于,把艺术看成再现和认识世界的一种特殊方式,因而把握到了艺术活动的真正源泉。当然,它也存在一些根本的缺陷:一方面它把艺术本质局限在“摹仿”世界的认识论范畴,而忽视了艺术自身的审美特征;另一方面,它忽视了艺术创造的主体性和表现性,因而未能全面揭示艺术的本质。

摹仿说主张艺术再现客观世界,而表现说则恰恰相反,主张艺术表现主观世界。这种观点在18世纪以后逐渐取代了前者,成为西方的主流艺术观点。美国学者艾布拉姆斯在1953年出版的名著《镜与灯》中,对它们的区别有过十分形象的说明,他用镜隐喻摹仿说,在这种情况下,心灵作为接受体,像镜子一样反映客观世界;用灯隐喻表现说,在这种情况下,心灵作为发光体,像灯一样流溢主观感情。虽然表现说形成较晚,然而发光体的原型概念出自3世纪罗马美学家普洛丁(Platoons,204—270)。在长达上千年的希腊罗马美学中,普洛丁是仅次于柏拉图和亚里士多德的第三位最重要的美学家。普洛丁美学是对希腊罗马美学的总结,并对中世纪美学产生了深远影响。在西方艺术理论史上,普洛丁起到了承上启下的作用。

艺术表现说在德国古典美学的开山祖康德的美学主张中得到明确体现。康德认为,艺术纯粹是作家艺术家们的天才创造物,“天才是和摹仿精神完全对立着的”。这种“自由的艺术”丝毫不夹杂任何利害关系,不涉及任何目的。康德把自由看作艺术的精髓,他认为正是在这一点上,艺术与游戏是相同的。他强调,艺术创作中天才的想象力与独创性,可以使艺术达到美的境界。康德的这种意志自由论成为后来的唯意志主义的思想来源之一,并在浪漫主义艺术思潮中得到酣畅淋漓的体现。

盛行于欧洲18世纪后半叶到19世纪上半叶的浪漫主义和现实主义同为文艺上的两大主要思潮。现实主义以艺术摹仿说为基础,浪漫主义以艺术表现说为基础。华兹华斯和科尔律治是英国第一代浪漫主义作家的代表,《抒情歌谣集》是他俩在1798年共同出版的诗集,诗集1800年再版时华兹华斯写了序,提出了著名的“诗是强烈情感的自然流露”的浪漫主义宣言。这一诗一序开创了英国文艺中的浪漫主义时代。浪漫主义者批评艺术摹仿说,认为艺术不是对现实的描绘,而是对理想的描绘。科尔律治在《论诗或艺术》中说,艺术的共同定义是,“像诗一样,它们都是为了表达智力的企图、思想、概念、感想,而且都是导源于人的心灵……”

英国第二代浪漫主义诗人拜伦也说,诗是汹涌的激情的表现。

英国第二代浪漫主义诗人拜伦也说,诗是汹涌的激情的表现。

在随后的年代里,艺术表现说产生了重要的影响。20世纪意大利美学家克罗齐(Benedetto Croce,1868—1952)在《美学原理》中、英国美学家科林伍德(Robin George Collingwood 1889—1943)在《艺术原理》中都主张艺术是情感的表现。克罗齐认为,直觉是赋予感受以形式从而构成表象的心灵活动,亦即表现或掌握表象的心灵活动,所以“直觉即表现”。艺术就是直觉,也就是表现。克罗齐“艺术即直觉”说,把艺术理解为纯然表现情感的心灵活动,从而把艺术与功利、道德、逻辑认识活动区别开来。英国美学家科林伍德继承和发展“艺术即表现”的观点,特别强调了两点:艺术表现的情感是艺术家的自我情感;艺术表现的并非直觉而是创造性想象。科林伍德突出了想象和情感这两个因素在艺术创造活动中的重要性。

这种观点也是我国的一个传统文艺观,先秦时期就有所谓的“言志说”(出自《尚书·尧典》,认为诗的本质是表现情感志向)、“心生说”(《礼记·乐记》“凡音之起,由人心生也”)。在我国古代的文艺理论批评史上,南北朝时期是文学日益繁荣的时期,文学艺术抒情言志的特点得到重视,像陆机提出了“诗缘情而绮靡”,刘勰认为“立文”之道最根本的在“情文”等。宋代严羽的“妙悟”说和明代袁宏道的“性灵”说,也是把主观精神的表现和抒发当作文学的艺术本质特征。

艺术表现说是对艺术摹仿说的鲜明的反动。在艺术创作中,有些艺术家偏重于客观,有些偏重于主观。不过,这两种倾向并不是截然分开的,我国古代的艺术家就善于将对客观现实的摹仿和主观情感的表现有机地结合起来。韩愈在一篇文章中说,张旭善草书,当他喜怒哀乐、怨恨思慕时,必定用草书抒发这些感情,当他观察鸟兽虫鱼、日月星辰而心有所感时,也要诉诸草书。也就是说,张旭的书法不但抒写自己的情感,也表现自然界各种变动的形象。他在表达自己的情感时也反映自然界的各种形象,或者借助这些形象的概括来暗示他对这些形象的情感。

清代画家郑板桥在《墨竹图轴》和《竹石图轴》等作品中,画的竹子体貌疏朗、笔力瘦劲,并在画上题诗“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声;些小吾朝州县吏,一枝一叶总关情”。郑板桥画的竹不仅是对自然的摹仿,而且通过竹表现了他特殊的情感。通常是以竹表现人的清高,而他从衙斋竹声中听到了民间的疾苦声。同是画竹,元代画家倪瓒就不同于郑板桥,他在《跋画竹》中说:“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉!”所谓“逸气”,就是超尘出世的内在情感和精神气度。倪瓒画竹主要表现自己的情感,至于画的竹和自然中的竹是否相像,他是不复计较的。清初画家八大山人是明王室后裔,原名朱耷。作为遗民,他颠沛流离,满腹苍凉。抱着对清王朝誓不妥协的态度,他把满腔悲愤发泄于书画之中,画中出现鼓腹的鸟,瞪眼的鱼,甚至禽鸟一足着地,以示与清廷势不两立,眼珠向上,以状白眼向青天。他的画落款“八大山人”草书,连起来看有点像“哭之笑之”,隐喻身世之痛。他画的花鸟当然是对自然的摹仿,然而他更重写意,即以花鸟表达自己的悲愤。郑板桥评价他是:“国破家亡鬓总皤,一囊诗画作头陀。横涂竖抹千千幅,墨点无多泪点多。”“墨点”是对自然的摹仿,“泪点”是情感的表露,八大山人的画情感的表露要多于对自然的摹仿。

表现说把艺术本质同艺术家主体情感的表现联系起来,突出了艺术的审美特性,标志着人们对艺术本质理解的深入。但表现说完全回避艺术与现实世界的联系,无视主体情感的客观根源,仍然是片面的。

19世纪末是欧洲动荡不安的时代,连续不断的战争造成人类巨大的物质和精神创伤,各国先后兴起工业现代化,加速了社会的运转和社会节奏,造成人心的苦闷与烦躁。在这种社会背景下,西方现代主义艺术开始异军突起,如印象派、后期印象派、野兽派、立体主义、未来主义、表现主义、抽象主义等各种艺术思潮和运动你方唱罢我登场,它们以反传统的姿态出现,打着各种创新的旗号,推出自己的作品,相互影响,造成西方艺术界缤纷缭乱的热闹景象。人们很快发现无论是艺术摹仿说还是艺术表现说都无法解释现实中光怪陆离的艺术现象。艺术实践的快速推进迫切需要对艺术进行重新思考和诠释,“有意味的形式”说应运而生。这是英国美学家克莱夫·贝尔在1914年出版的《艺术》一书中给艺术下的定义。他认为,艺术的本质在于“有意味的形式”。“所谓形式,是指艺术品内各个部分和质素构成的一种纯粹关系”, “在各个不同的作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们的审美感情。这种线、色的关系和组合,这些审美的感人的形式,我称之为有意味的形式。”

克莱夫·贝尔主要是根据19世纪末期法国画家塞尚、高更、凡·高等为代表的后期印象派绘画来研究艺术的。像凡·高画于1889年的《星夜》,画家交互使用弯曲的长线和破碎的短线,以充满运动感的、连续不断的、波浪般急速流动的笔触表现星云和树木,使画面呈现出炫目的奇幻景象。在构图上,骚动的天空与平静的村落形成对比。柏树则与横向的山脉、天空达成视觉上的平衡。这幅画吸引我们的不是对自然、现实的再现性摹仿,而是线条和色彩的排列组合(即形式)唤起了我们强烈的审美情感(即有意味)。贝尔的定义由于能够较好地解释西方现代派艺术的审美特征,因此曾经风靡一时,但他主要是针对视觉艺术而展开的,对非视觉艺术的说服力显得不够。这个不足在美国美学家苏珊·朗格(Susanne. K. Langer,1895—1982)的“情感符号”说中得到了克服。

苏珊·朗格一方面吸收了德国哲学家卡西尔(Ernst Cassirer, 1874—1945)提出的艺术是构造和创造形式(符号)的活动的观点,同时在《情感与形式》一书中,引用克莱夫·贝尔“有意味的形式”的论说,并进一步扩展,指出“艺术,是人类情感的符号形式的创造”。情感的符号形式,是指与情感和生命形式相一致的一种“基本幻象”,是利用诸多媒介手段如乐音、色彩、词语、可塑物质、姿势或其他东西通过想象力、技巧而创造的“表象”,即情感生命表象(形式)符号。艺术是多种心理机能的创造,它作为一种符号(表象)不过是情感和内在生命的情感意味的表现、象征,而被这种情感符号(作品)诱导出来的实际情感,就是审美情感。

虽然“有意味的形式”说对艺术形式本身的审美意义给予了高度重视和研究,但它又在某种程度上把“意味”及“审美纯形式”同一切现实——包括主体的现实情感的联系完全切断,完全脱离了人类的具体实践,脱离社会的历史发展,脱离人类本身文化-心理结构的历史演进,因此也不能正确地解决艺术的本质问题。

此外,现代西方艺术学中还产生了一些有代表性的观点,如艺术行为论、艺术惯例论、“过程”艺术等,甚至有学者对艺术能否定义进行置疑,在此不再一一赘述。

给艺术定义的纷乱状况,使我们想起20世纪50年代德国艺术社会学家A.豪塞的一段话:“很难给艺术下一种不能从相反的方面来确定它的定义。艺术作品同时是形式和内容,忏悔和欺骗,游戏和信息,它离自然既近又远,它既符合目的又不符合目的性,它是历史的又是非历史的,它是个性的又无个性。”

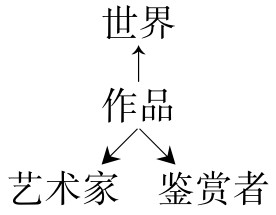

其实上述关于艺术本性的各种理解,我们可以借用美国学者艾布拉姆斯在《镜与灯》中提出的艺术四要素理论来对其得失进行一番检讨。艾布拉姆斯认为,艺术实际上包含了四个基本要素:世界、作品、艺术家和鉴赏者。他用图表来加以说明:

在这个图表中,艺术所包含的四个基本要素,它们之间构成了特定的关联。当我们指称艺术这个概念时,实际上是指涉这四个要素或其中的某些要素。艾布拉姆斯发现,在西方艺术理论史上,“尽管任何像样的理论多少都考虑到所有这四个要素,然而我们将看到,几乎所有的理论都只明显地倾向于一个要素。就是说,批评家往往只是根据其中的一个要素,就生发出他用来界定、划分和剖析艺术作品的主要范畴,生发出藉以评判作品价值的主要标准”。

美学上出现的种种不同的关于艺术的理论,实际上各有偏重和强调。所有的西方艺术理论都展示出可以辨别出来的一个定向,亦即趋向这四个要素的其中之一。艾布拉姆斯将作品对宇宙(世界)的反映称之为“摹仿”论,将观众对作品的解读称为“实用”论,艺术家对作品的心灵外现称之为“表现”论,而孤立地考察作品则称为客观论。

美学上出现的种种不同的关于艺术的理论,实际上各有偏重和强调。所有的西方艺术理论都展示出可以辨别出来的一个定向,亦即趋向这四个要素的其中之一。艾布拉姆斯将作品对宇宙(世界)的反映称之为“摹仿”论,将观众对作品的解读称为“实用”论,艺术家对作品的心灵外现称之为“表现”论,而孤立地考察作品则称为客观论。

艺术四要素理论比较合理地解释了人类艺术活动的复杂性、系统性,并试图从分析艺术的内部结构来完整地理解人类的艺术活动,这对我们进一步探索艺术的本质有所启发:人类的艺术活动是一个完整的系统,艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏是三个相互联系的环节,无论艺术创作还是鉴赏都是由现实世界—艺术家—艺术品—鉴赏者等要素组成的一个动态流程,它们之间往往存在着相互依存、相互转化的辩证关系。显然,过去的艺术理论,往往只是侧重于其中某个要素或单个环节,而不是把创作—作品—鉴赏当作一个有机的、完整的艺术系统来进行研究,因此结论往往失之偏颇,顾此失彼。

在我们看来,给艺术下一个终极的、完美的定义或许是困难的,但从帮助我们更好地把握现实的艺术特征、领略艺术世界的佳妙之处来看,以通俗易懂的语言来对艺术做出一个基本的规定还是必要和可能的。或许可以说:艺术是人创造的特殊的审美价值,它反映客观现实,表现主观感情。虽然在艺术中可以有第二性的价值——功利价值、道德价值、政治价值,甚至经济价值,但是这些价值只有熔铸在审美价值中,以审美为内核,艺术才真正成为可能,否则它只能是普通的日用器具、庸俗的说教工具或廉价的政治宣传品。艺术之所以是特殊的审美价值,是因为它不同于人类其他活动(如科学认识、劳动、交往、运动等)中的审美价值。在其他活动中,审美因素是零散的、稀释的,而在艺术中,审美因素是集中的、浓烈的,能给人以强烈的审美感受。

艺术作为人工制品,虽然需要以某种物质性的东西比如声音、大理石、色彩以致人体为物质载体,但这种物质载体具有强烈的精神反映性。艺术的最高原则是要给人以精神上的启示和享受。海德格尔为我们提供了一个很好的例子:鞋匠制作的鞋子,不管用什么材料做的,只是一种用来裹脚的器具。农妇穿着它到田间劳动。穿破了,它就被扔掉了。它自始至终跟人的精神生活不发生关系。凡·高以一双破旧的农鞋为对象画了一幅画。画上的鞋子不能穿着,但是它具有丰富的精神内涵。海德格尔对这种精神内涵进行了深入的挖掘,他写道:“从鞋具磨损的内部那黑洞洞的敞口中,凝聚着劳动步履的艰辛。这硬邦邦、深甸甸的破旧农鞋里,聚积着那寒风料峭中迈动在一望无际的永远单调的田垄上的步履的坚韧和滞缓。……在这鞋具里,回响着大地的召唤,显示着大地对成熟的谷物的宁静的馈赠,表征着大地在冬闲的荒芜田野里朦胧的冬冥。这器具浸透着对面包的稳靠性的无怨无艾的焦虑,以及那战胜了贫困的无言的喜悦,隐含着分娩阵痛时的哆嗦,死亡逼近时的战栗。”

这个例子或许能够加深我们对艺术本质的理解。

这个例子或许能够加深我们对艺术本质的理解。