回顾改革开放40年的光辉历程,不仅要关注取得的成就,更要关注创造这些成就的人;不仅要聚焦40年这个时间段,也要放宽视界,放在更大的时空坐标中来审视,唯有如此,才能更好地知往鉴今,以启未来。

水韵是江苏最鲜明的符号。江苏自古以来就是令人向往的鱼米之乡、富庶之地。江苏江河湖海齐备。境内长江横穿东西425千米;京杭大运河纵贯南北718千米;海岸线长954千米;有大小河流2900多条;面积大于1平方千米的湖泊110个,湖泊率超过6%,居全国各省份之首位。从运河时代、长江时代,到海洋时代,江苏发展格局不断扩大,不变的是水韵江苏的底色,滋润着一代代江苏人的心田。纵观改革开放历程,拥有水的流动性,让江苏人不甘现状,敢于冲破思想枷锁和体制壁垒,打造新的发展天地;拥有水的灵气,让江苏人善于开动脑筋,用智慧找寻破解问题的可行路径,在实践中不断创造新思路,取得新成效;拥有水的韧性,让江苏人有了百折不挠、不达目的誓不罢休的定力与勇毅,以水滴石穿的精神在爬坡越坎中不断推动发展取得新成就。这些因水而生的精神特质,既是江苏转向改革开放的强大初始动力,也是江苏改革开放始终保持旺盛生命力的内生动力,未来仍将为江苏改革开放提供持续动力。

水韵江苏(江苏省环保厅供图)

江苏人文积淀深厚,在中华文明一体多元的发展进程中,江苏文化走过了一条漫长而独特的演进道路。泰(太)伯奔吴,给江南带来了中原文化;春秋战国时期,诸侯间的交往与征战,促进了文化的交融,中原的礼乐文明进一步渗透到大江两岸。唐朝以后,随着中国经济与文化中心的南移,江苏迅速发展,成为东南富庶锦绣之地。至南宋时已有“苏常熟,天下足”之说。到明代,史称天下财货“半出于江南”。丰饶的水土环境和深厚的文化积淀,成为江苏人身上最鲜明的烙印。千年不衰的文脉,英杰辈出的环境,造就了当代江苏丰厚的人文资源,也成为江苏得改革开放风气之先、走在全国改革开放前列的底气所在。改革开放越深入发展,创新的地位越重,对人才的依赖越强,江苏人文底蕴的稀缺价值就越发凸显。在改革开放的新征程中,人文江苏必将以更大作为焕发新的生机和光彩。

深厚的实体经济为江苏推进改革开放事业奠定了可靠基础。江苏自古就以实业见长,近现代更是涌现出一大批实业家。有“近代中国商父”之称的盛宣怀,晚清实业泰斗、状元实业家张謇,民国棉纱大王、面粉大王无锡荣宗敬、荣德生兄弟,都是实业精英;无锡作为近代长江下游著名的“布码头”和中国“四大米市”之一,更是成为我国近代民族工商业的摇篮。中华人民共和国成立后,江苏经济基本以传统农业为主,工业和服务业发展相对缓慢,但传统的轻纺工业、化工、机器制造、建材等发展较快。正是有了这些宝贵的实业基因,在改革开放之初,随着家庭农业得到恢复,对私营工商业的限制逐渐消除,为乡镇经济的勃兴创造了条件。改革开放以来,江苏扭住实体经济不放,大力发展实业,使实体经济成为江苏最厚实的家底。截至2017年年底,江苏拥有全国最大规模的制造业集群,全省规模以上工业生产总值约占全国的1/8、全球的3%。发达的实体经济成为江苏经济抵御风险、行稳致远的可靠依托。

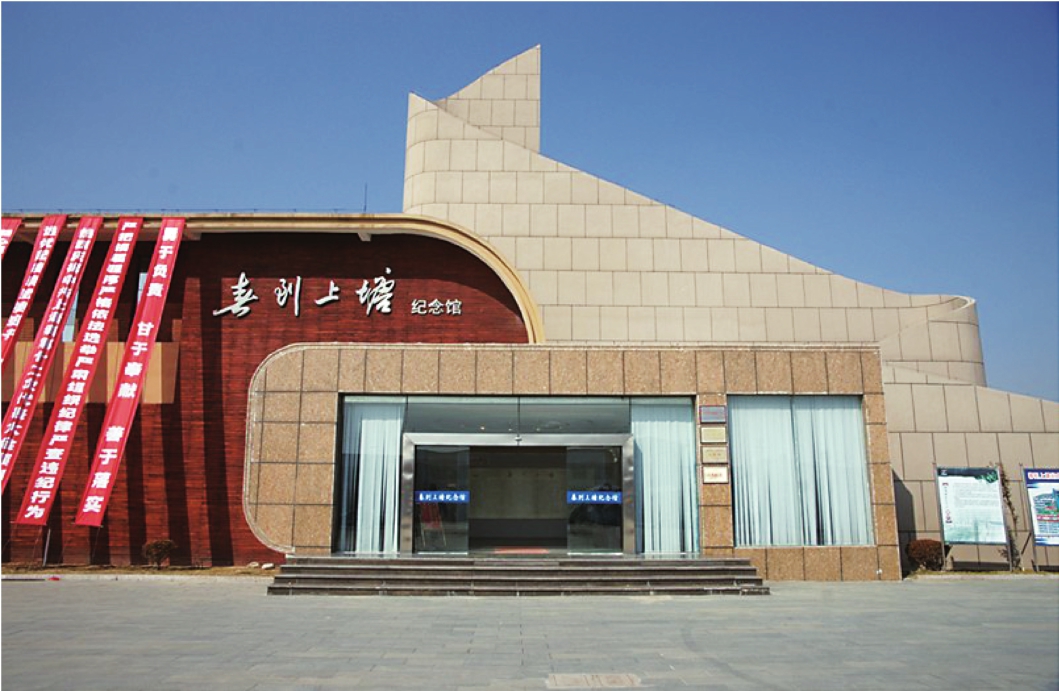

改革的动力来自哪里?既来自对现状的不满,因此有了改变现状的动力;也来自对未来美好生活的期许,于是有了人民群众对改革的衷心拥护和积极参与。我国早期改革具有典型的“帕累托改进”效应,改革获得绝大多数人的支持。然而,这并不意味着改革毫无阻力。恰恰相反,面对长期形成的观念束缚和体制壁垒,顺利实现改革起步并非易事,江苏也不例外。但是,任何力量也阻挡不了人民群众对美好生活的渴望。“江苏农村改革第一村”的故事就是生动注解。垫湖村(垫湖大队)地处江苏泗洪西南岗地区,区位闭塞、水源匮乏、土地贫瘠。1978年,该地区遭遇罕见旱灾,处于人缺粮、牛缺草、地无收的严重困境,群众生活异常艰难。穷则思变。垫湖大队冲破重重阻力,在全省率先实施包产到户,极大地调动了农民的生产积极性,很快出现了“粮满囤,谷满仓”的喜人景象。此后,“大包干”的做法迅速遍及整个上塘公社。一时间,上塘农村经济体制改革震动了江苏全省,上塘人的改革经验传向全省乃至全国。回顾江苏改革历程,可以深切感受到,满足人民对美好生活的向往,是改革开放的初心所在,也是改革开放走向未来的力量源泉。

春到上塘

改革之初,一方面,出于改善自身生活状况的强烈愿望,群众的创造热情被点燃;另一方面,江苏省委、省政府对调动群众的积极性进行了有效引导。1980年3月,江苏省区别工作领导小组召开会议指出:“1956年对私营工商业者实行全行业公私合营高潮时,有一大批小商、小贩、小手工业者以及其他劳动者被带进了公私合营企业,把他们统称‘私方人员’,按资本主义工商业者对待。现将这一部分劳动者从原资本主义工商业者中区别出来,明确他们的劳动者成份(分)。”全省从57199名原工商业者中,区别出劳动者43184人,约占列入区别范围的对象总数的75.5%。1981年,江苏省委、省政府出台《关于发展城镇集体与个体经济的若干规定》,要求各级人民政府和商业等有关部门,认真帮助集体企业和个体经营户开辟供货渠道,并给他们与全民所有制企业一样的批零差价待遇。在政府引导和社会自发力量的双重驱动下,江苏个体工商业迎来了快速发展阶段。据《江苏省大事记:1949—1985》统计,1978年年底全省仅有个体商业6405户;到1985年年底,全省个体商业、饮食、服务、修理户已发展到56.68万户,从业人员70.67万人。实践证明,只要为各类劳动者创造公平正义的环境,尊重劳动、崇尚实干、鼓励创造,中国特色社会主义建设事业就能赢得最广泛的支持,就能实现美好的发展前景。

1987年,邓小平同志明确提出:“我们要赶上时代,这是改革要达到的目的。”赶上时代是改革开放之后中国共产党人提出并面对的重大命题。江苏为全国发展探路,必然要在赶上时代上有所作为,这正是江苏改革开放的重要特质。赶上时代首先要实施对外开放,只有在开放环境下,才能融入全球发展,赶上时代潮流。1984年5月,中央决定包括江苏南通、连云港在内的14个沿海港口城市实行对外开放。这是江苏对外开放早期的两个“窗口”。20世纪90年代初,江苏从实际出发,在全国率先提出大力实施经济国际化战略。以2001年12月11日我国正式加入世界贸易组织为起点,江苏经济国际化进入新一轮更高层次的发展提升阶段。江苏大力吸引外资和发展加工贸易,积极参与国际产业分工。融入全球经济,是江苏赶上时代的重要条件,但练好内功,提升国际竞争力,才是江苏赶上时代的根本标志。经过40年发展,江苏发展实现质的飞跃,但与世界先进水平相比仍有差距,还需要在改革开放的新实践中锐意进取,不断提升综合实力,逐步赶上并引领时代潮流。

在从拨乱反正到改革开放的历史转折期,江苏率先探索,为全国开启改革开放伟大进程做出了独特的贡献。早在20世纪70年代中期,江苏省委充分肯定了乡镇企业这一群众的首创事业。在“文革”结束后的几年中,江苏冲破“生产资料不是商品、不能自由买卖”、“产品不列入计划定点就不能生产”以及“工不经商”、“全民企业和集体企业的职工不能混岗”等条条框框,乡镇企业迅速发展,取得了“异军突起”的经济效果,形成了“半壁江山”的经济局面。党的十一届三中全会召开以后,江苏紧紧抓住全党工作重点转移的历史性机遇,以农村经济体制改革为突破口,率先发展和壮大乡镇企业,进而推进城市经济体制改革,开始启动对外开放,农村经济飞速发展,小城镇快速兴起,形成了具有全国影响力的“苏南模式”,苏南等地率先进入工业化初期阶段。在农村经济体制改革中,江苏对全国最大的贡献是探索了经济发达地区、高产地区也可以包产到户。江苏推行联产承包责任制的可贵之处,在于从实际出发,采取多种形式,不搞“一刀切”。苏南地区更多采取专业承包、包干分配的办法,淮北地区更多采取大包干的办法。在小城镇发展中,伴随乡镇企业的快速发展,大量农村剩余劳动力“离土不离乡”“进厂不进城”,进而“以工带农”“以工建镇”,带动了乡镇地区的快速发展,苏南等地的小城镇由此数量急剧增长,形成了“小城镇、大发展”的城镇化发展格局。在对外开放中,1990年,中央决定实施上海浦东开发开放,江苏提出“坚决支持,主动服务,迎接辐射,促进发展”的方针,并确立了加快发展沿海、重点发展沿江、积极建设东陇海沿线的“三沿”战略,与浦东开发开放接轨。从1978年到1991年,江苏地区生产总值从249.24亿元增加到1601.38亿元,人均地区生产总值从430元增加到2353元,一举解决了温饱问题,苏南等地开始向小康社会迈进,从传统农业社会向工业化社会迈进。

1992年,在邓小平南方谈话精神和党的十四大精神的鼓舞下,江苏全省上下群情振奋,改革开放呈现全新发展格局。江苏抢抓全球产业转移的历史性机遇,以全面推进对外开放为突破口,以开发区为重要载体,着力调整市场结构和所有制结构,推进两个根本性转变(经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,经济增长方式从粗放型向集约型转变) ,积极实施科教兴省、经济国际化、城市化、区域共同发展、可持续发展等战略,全省总体上达到以县为单位实现全面小康的目标,全省改革开放和现代化建设进入了一个新的阶段。在这一阶段,国民经济综合实力明显增强,2002年国内生产总值突破1万亿元大关,江苏成为继广东之后第二个超万亿元的省份,标志着江苏经济发展实现了新的历史性突破。经济体制改革逐步深化,社会主义市场经济体制初步建立,市场化程度逐步提高,国有企业改革与脱困三年目标基本实现,混合所有制经济和非公有制经济快速发展,以乡镇企业“二次创业”为目标、以产权制度改革为重点加速乡镇中小企业改制转制。对外开放不断扩大,国际资本流入加快,2002年外商直接投资突破100亿美元,总量约占全国的1/5;外需增势强劲,进出口总额超700亿美元;园区经济快速发展,到2000年全省已开放各类口岸17个,建成各类国家级和省级开发区80个,集聚效应和产出功能明显增强。人民生活水平进一步提高,到2002年,城乡居民收入均量分别突破8000元和接近4000元。社会保障体系框架初步建立,城市居民最低生活保障制度基本实现全覆盖。可持续发展得到推进,全社会保护自然资源的意识逐步增强,生态环境恶化的状况初步得到遏制。

2003年全国“两会”期间,胡锦涛、江泽民先后参加全国人代会江苏团审议时,对江苏明确提出了“率先全面建成小康社会,率先基本实现现代化”的要求。从此,“两个率先”就鲜明地写在江苏发展的旗帜上,成为激励全省人民不懈追求、开拓奋进的强大动力。2013年年初,习近平总书记参加全国人代会江苏团审议时提出“深化产业结构调整、积极稳妥推进城镇化、扎实推进生态文明建设”三项重点任务。2014年12月,习近平总书记在视察江苏时指出,“从目前条件看,江苏可以率先实现全面建成小康社会目标”,“要在扎实做好全面建成小康社会各项工作的基础上,积极探索开启基本实现现代化新征程这篇大文章”。这进一步明确了江苏推进“两个率先”的重点和发展路径。2017年12月,习近平总书记在党的十九大后到江苏视察工作,要求江苏坚守实体经济、推动创新发展、深化国有企业改革、实施乡村振兴战略、建设生态文明、加强基层党组织建设等。中央领导对江苏的重要指示精神,为江苏推进改革开放向纵深发展提供了有力指导。江苏以转型升级、科技创新、农业现代化、文化建设、民生幸福、社会管理创新、生态文明建设、党的建设“八项工程”为主抓手,全面实施创新驱动发展、科技与人才强省、新型城镇化和城乡发展一体化、区域协调发展、经济国际化、可持续发展等战略,深入推进“强富美高”新江苏建设,全省发展提升到新的发展高度。2017年全省地区生产总值达到8.59万亿元,人均地区生产总值达10.7万元,区域创新能力保持在全国前列,城乡面貌发生明显变化,生态文明建设持续加强,人民生活水平不断提高,“两个率先”取得重大成果,“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局。