我的祖籍是浙江杭州。1938年7月9日我出生于北平。

那年北平已经沦陷,日军司令部就设在铁狮子胡同。但是华北之大,日军根本无法控制。日本政府决定“以华制华”,在占领区扶植各种傀儡政权,以达成征服中国的目的。为了掠夺中国的资源,日军接管并垄断了华北的交通、邮电、钢铁、煤炭、电力和纺织等行业,还强行发行了联银券。华北的粮食、棉花等物资被运往日本,导致食品奇缺,物价飞涨。

在我很小的时候,我们一家就去了上海。北平沦陷后,绝大多数北平文化教育界的著名人士都拒绝与侵略者合作,宁愿抛弃优越的生活条件,到大后方为抗战尽力。由于种种原因走不了的,也宁可隐居起来,过着清贫的日子。在这种情况下,我父母决定带着全家去南方谋生。

我出生的时候,家里已经有了一个大姐,我和二姐是双生子。按照家谱,我们姐妹是樊家的梅字辈,大姐的名字中就有个“梅”字。但是父亲希望女孩子也要饱读诗书,于是分别以“诗”“书”为名,给我们姐妹俩取了名字。我的双胞胎姐姐叫“樊锦书”,我叫“樊锦诗”。

我是在协和医院出生的。我和姐姐是早产儿,出生的时候才六个半月。听祖母说,我们生下来的时候,大腿就只有她大拇指那么粗。由于我们严重不足月,医院不让出院,需要放在暖箱里观察。现在想想,如果不是在协和医院,以当时一般的医疗条件,估计我们早就没命了。

因为有两个孩子,母亲的奶水又不足,等我们出院的时候,她就雇了一个奶妈。姐姐由母亲亲自喂养,我就交给奶妈喂养。因为奶妈的奶水很好,很快我各方面的指标都超过了姐姐。过了一阵子,我们到协和医院做检查,医生说这两个小孩,怎么一个胖一个瘦,是不是妈妈偏心。其实并非妈妈偏心,而是奶妈格外偏爱我,照顾我特别细心。

但我和姐姐毕竟是不足月的早产儿,又是双生子,从小体质就比较弱。特别是我,小时候多病多灾。因为先天不足,背也有点驼,就是一个“丑小鸭”。

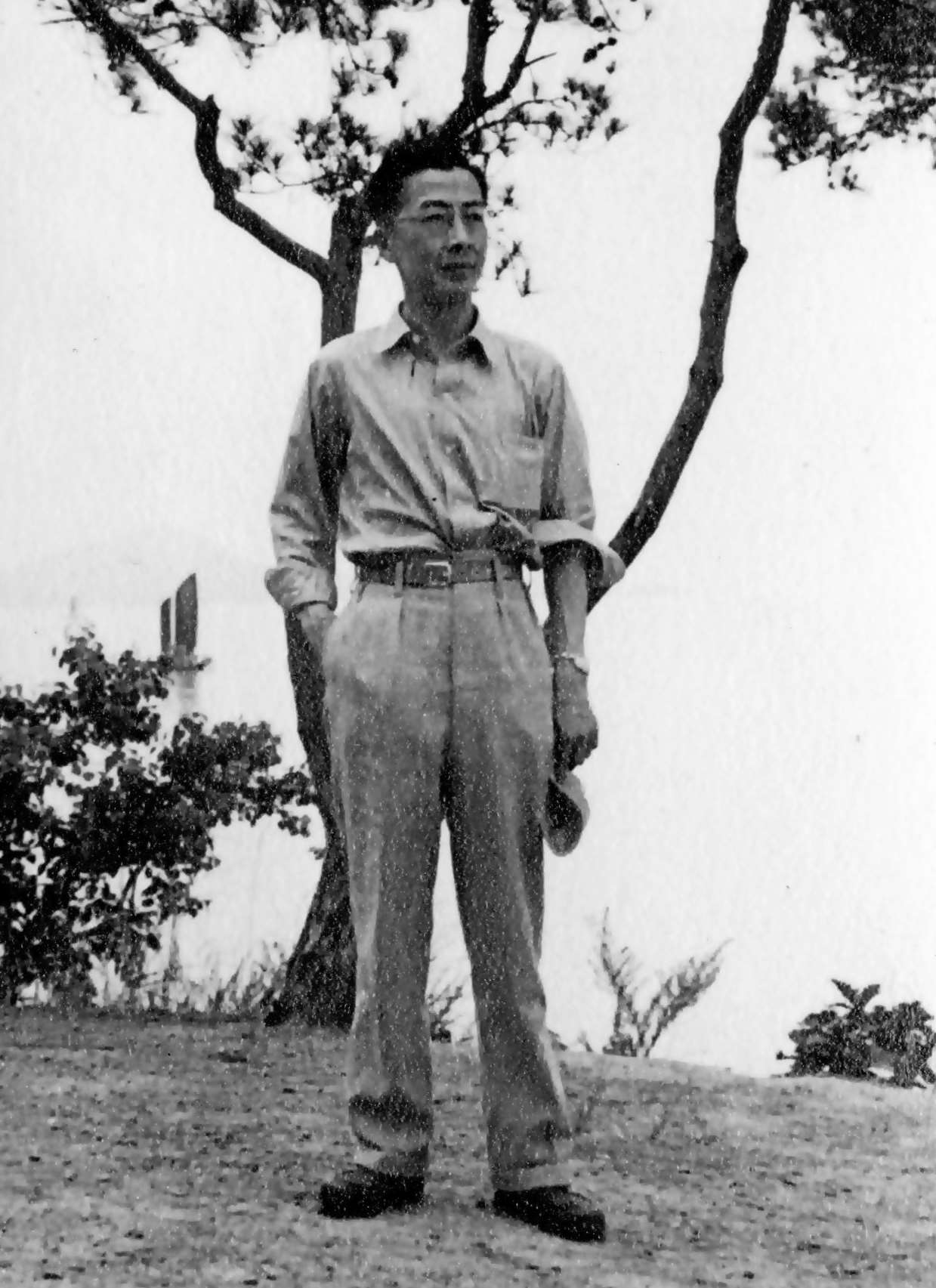

我父亲名叫樊际麟,他毕业于清华大学,是个工程师。

父亲大学毕业后就在北平的工部局工作,后来我们举家搬到南方,他一度改行经商。他的外语特别好,非常热爱中国古典艺术和文化。因为我很小就离开了北平,因此对小时候在北平的那一段生活并没有特别的印象。

父亲樊际麟

南下上海之后,因为家里孩子多,母亲就在家操持家务,全家只有父亲一个人工作。我们家本来已经有了三姐妹,后来又陆续有了两个弟弟,一共姐弟五个。因为家里还有爷爷奶奶,父母的负担比较重。于是,母亲把我和双胞胎姐姐放在外婆家里寄养,我们就和外婆住在上海愚园路的一幢公寓里。外婆家的生活条件很好,她会做西餐,我很小就会吃西餐。

父母带着大姐和弟弟住在舅舅家一个石库门的房子里。那个房子位于现在的静安区新闸路。后来我们全家又搬去了虹口区,租住在一个租界时期的西式房子里,家里还有壁炉。不过到了“文化大革命”的时候,全家人都从那里给轰了出去。

老人的观念比较陈旧,外婆总说女孩子念什么书,将来能识字,能看丈夫的家信就行了。所以我弟弟六岁就能去读书,而我和姐姐直到八岁才进正式的学堂。幸亏我父亲没有重男轻女的思想,他觉得女孩们也应该去上学,于是说服了外婆。正是由于父亲,我才有机会进学校读书。

我先后上过三个私立小学。我的第一个学校是愚园路的彼得小学,那是一个教会学校。二年级的时候我从彼得小学转到了当时的求德小学,第二年又转到了海宁路的善导小学。我们家有五个孩子,要供五个孩子读书,父母的负担可想而知。直到后来公私合营,中学都是公立学校,没有私立学校了,这时候我才进了公立学校读书。

每逢新学期开始,我和姐姐们领了新书回家后,父亲总要和我们一起包书皮。那时候不像现在,有现成的漂亮包书纸。当时就是找些干净的牛皮纸,把课本的封面包上。之后,父亲就会用楷书工工整整地在书封写上“樊锦诗”三个字。父亲练过书法,字写得非常漂亮,他对孩子们也是言传身教,从小要我们练书法。他还找来颜真卿、欧阳询的字帖让我们临摹。我小时候也喜欢模仿父亲的字,潜移默化地,我的字和他的很像。

受我父亲的影响,我从小喜欢听评弹、看戏,特别喜欢跟随家人去听戏,因为到了戏院就可以吃到许多点心。我现在还喜欢评弹和昆曲,最喜欢听刘天韵的《林冲踏雪》。