唐代文学家柳宗元在《邕州柳中丞作马退山茅亭记》说:“夫美不自美,因人而彰。兰亭也,不遭右军,则清湍修竹,芜没于空山矣。”美的东西不是因为自己而美,而是因为人的发现才得以彰显。也就是说,自然美的欣赏只有客体是不够的,必须有审美主体的存在才能构成审美关系。比如兰亭这个地方,如果没有王羲之的到来,那么此处的翠竹清泉,只能在寂静的空山中自长自流,历经千载而不为人知。而他写了《兰亭集序》后,人们纵然不亲到兰亭,也能感受到那里的清雅宜人。古人还说:“赤壁,断岸也,苏子再赋而秀发江山。岘首,瘴岭也,羊公一登而名重宇宙。”

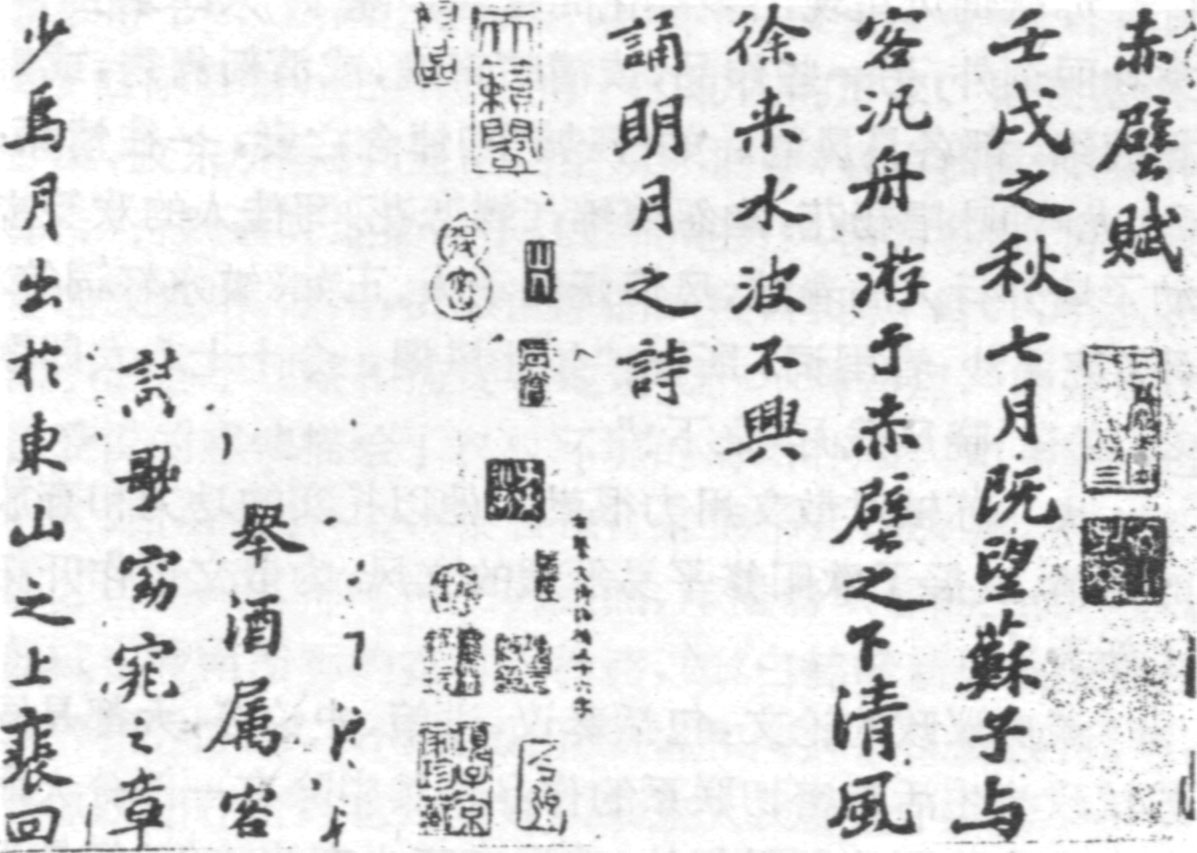

苏轼,《赤壁赋》墨迹

“美不自美,因人而彰。”叶朗先生盛赞这八个字,认为这是涉及审美活动的本质的极其重要的命题,这个命题“含意丰富而深刻,胜过了厚厚一大本美学著作”。这个命题和我们前面援引的王羲之的两句诗“群籁虽参差,适我无非新”说的是一个意思。根据我们对澄怀味象的理解,我们可以把自然美的欣赏归结为两个基本问题:第一,怎样做到“澄怀”?第二,怎样做到“味象”?第一个问题说的是主体具有怎样的条件才能成为审美主体;第二个问题说的是怎样从自然中见出美,也就是说自然怎样由感性实体成为审美对象,即自然怎样“以其感性存在的特有形式呼唤并在某种程度上引导了主体的审美体验”

。在实际的审美过程中,这两个问题是密切联系而不可分割的。

。在实际的审美过程中,这两个问题是密切联系而不可分割的。

亲近自然,投入大自然的怀抱,是欣赏自然美的前提。在西文中,“自然”(nature)一词也有“本性”的意思。亲近自然容易使人进入本真的状态,优美幽深的自然山水能够荡涤我们胸中的尘滓。在大自然的熏陶下人可以变得清明平和,悦适宽快。宋代文学家范仲淹在《岳阳楼记》中说,遭到谪迁的人在春和景明的日子登上岳阳楼,看到上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,会感到“心旷神怡、宠辱皆忘”。我们虽然没有到过滕王阁,然而读到王勃在《滕王阁序》中的句子“落霞与孤鹭齐飞,秋水共长天一色”,作一番神远,我们会感到一种天人合一的苍茫感,心胸也会像秋水长天一样清朗开阔。这正是“澄怀”的表现。

《世说新语》记载:

简文入华林园,顾谓左右曰:“会心处不必在远,翳然林水,便自有濠、濮间想也,觉鸟兽禽鱼自来亲人。”(《言语》)

简文指东晋简文帝,他丰姿华润。西晋灭亡,东晋从洛阳迁都建康。朝廷对建康台城内三国时东吴宫苑,仿照洛阳华林园进行修葺,这就是文中的华林园。濠濮是两条河流的名字,庄子和他的弟子曾游濠梁水上。庄子也曾在濮水垂钓。华林园的林木泉水,当然比不上濠濮壮阔,然而也绿荫遮蔽,鸟兽禽鱼与人相依相亲,令人作濠濮之想。所以,只要能与身边的自然景物心会神合,就不必到远处另行寻觅。正是“饱受月色雨声,何异万壑千山”。

朱光潜先生把对自然美的欣赏分为三个层次。一是“爱微风以其凉爽,爱花以其气香色美,爱鸟声泉水声以其对于听官愉快,爱青天碧水以其对于视官愉快”。二是“起于情趣的默契忻合”,如“相看两不厌,惟有敬亭山”(李白)。三是“泛神主义,把大自然全体看作神灵的表现,在其中看出不可思议的妙谛”

。对于中国文人来说,多数属于第二种层次。与自然默契忻合,就是与自然相亲相依。晋宋时代的陶渊明和谢灵运(谢玄的孙子)是中国最早的山水诗人。西方的自然诗起于18世纪浪漫主义运动初期,中国的自然诗比西方的要早1300年。从陶渊明和谢灵运的山水诗中,我们可以看到他们对自然的由衷眷恋。陶渊明传诵最广的一首诗:

。对于中国文人来说,多数属于第二种层次。与自然默契忻合,就是与自然相亲相依。晋宋时代的陶渊明和谢灵运(谢玄的孙子)是中国最早的山水诗人。西方的自然诗起于18世纪浪漫主义运动初期,中国的自然诗比西方的要早1300年。从陶渊明和谢灵运的山水诗中,我们可以看到他们对自然的由衷眷恋。陶渊明传诵最广的一首诗:

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。

采菊见山,景与意会,人与自然相遇相待。与自然“欣然有会意”,然而不“欲辨”,只求与自然默契相安,而不求对自然的沉思和彻悟

。

。

陶渊明历来受到盛赞的名句还有:“平畴交远风,良苗亦怀新。”谢灵运的名句“明月照积雪”、“池溏生春草”、“野旷沙岸净”等也包含着他对自然仔细的观察和深切的体验。

中国文人与自然山水“默契忻合”,他们在自然山水中“托身得所”。自然山水不仅是他们欣赏的对象,而且成为他们的慰藉和精神生活的一部分。因此,“可使食无肉,不可使居无竹”。《世说新语》记载:

王子猷尝暂寄人空宅住,便令种竹。或问:“暂住何烦尔?”王啸咏良久,直指竹曰:“何可一日无此君!”(《任诞》)

王子猷就是王羲之的儿子、王献之的哥哥王徽之。他借住空宅,令人种竹,这是“把玩‘现在’,在刹那的现量的生活里求极量的丰富和充实,不为着将来或过去而放弃现在的价值的体味和创造”

。

。

中国文人亲近自然的传统一直保留了下来。清代画家郑板桥对自己的居室的设计是:“十笏茅斋,一方天井,修竹数竿,石笋数尺。”所取得的效果是:“风中雨中有声,日中月中有影,诗中酒中有情,闲中闷中有伴。”郑板桥把竹石当做他的生活伴侣,“非唯我爱竹石,即竹石亦爱我也”。他与竹石物我同一,达到心灵和自然景色融为一体的愉悦境界。

《瓦尔登湖》是19世纪美国作家梭罗的一本名著。梭罗从哈佛大学毕业多年后,单身只影,拿着借来的一把斧头,跑到自己家乡马萨诸塞州康科德城无人居住的瓦尔登湖畔,砍树伐枝,为自己盖了一座木屋。在没有工业污染的大自然怀抱中,他上午耕作,中午在树荫下休息,下午读书。他在瓦尔登湖畔过了两年自耕自食的生活,并写下了《瓦尔登湖》一书。这是西方人厌倦城市生活、皈依大自然的一个值得重视的例子。

《瓦尔登湖》描绘了纯洁透明的湖水和茂密翠绿的山林。在这澄净的环境中,梭罗以一颗纯净的心思索人生的价值和意义。“一个湖是风景中最美、最有表情的姿容。它是大地的眼睛;望着它的人可以测出他自己的天性的深浅。湖所产生的湖边的树林是睫毛一样的镶边,而四周森林蓊郁的群山和山崖是它的浓密突出的眉毛。”

“湖的现象是何等的和平啊!人类的工作又像在春天里一样的发光了。是啊,每一树叶、桠枝、石子和蜘蛛网在下午茶时又在发光,跟它们在春天的早晨承露以后一样。每一支划桨的或每一只虫子的动作都能发出一道闪光来,而一声桨响,又能引起何等甜蜜的回音来啊!”

“湖的现象是何等的和平啊!人类的工作又像在春天里一样的发光了。是啊,每一树叶、桠枝、石子和蜘蛛网在下午茶时又在发光,跟它们在春天的早晨承露以后一样。每一支划桨的或每一只虫子的动作都能发出一道闪光来,而一声桨响,又能引起何等甜蜜的回音来啊!”

与城市生活相比,梭罗在瓦尔登湖畔的生活完全算不上富裕,然而他感到自己非常富有,因为他“富有阳光照耀的时辰以及夏令日月”。夏天的时候,瓦尔登湖四周给浓密而高大的松树和橡树围起,有些山凹中,葡萄藤爬过了湖边的树,梭罗常常乘船从葡萄藤下通过。他偷闲地过了许多这样的时刻,一点也不后悔,相反,感到人生的意义和价值。

与城市生活相比,梭罗在瓦尔登湖畔的生活完全算不上富裕,然而他感到自己非常富有,因为他“富有阳光照耀的时辰以及夏令日月”。夏天的时候,瓦尔登湖四周给浓密而高大的松树和橡树围起,有些山凹中,葡萄藤爬过了湖边的树,梭罗常常乘船从葡萄藤下通过。他偷闲地过了许多这样的时刻,一点也不后悔,相反,感到人生的意义和价值。

梭罗不仅热爱自然,而且他以“真正自然中的家”开创了超前的生态研究。他从城市皈依自然不是一时的心血来潮,而是反思迅速发展的美国经济对生态环境的剧烈改变的结果。这里有着对人的生活方式、生存环境、人和自然的和谐关系的深入思考。梭罗的意义和瓦尔登湖的价值就在于此。梭罗发现,一个人一年中工作六周就能满足自己的生活需要,剩下的时间他要从事自己的研究。他的简朴生活中有着更高的精神追求。他在1859年就提出,每个城市应该保留一部分森林和荒野,以便城里人能从中得到“精神的营养”。在这种意义上,梭罗可以说是生态美学的先行者。

不过,西方对自然美的欣赏比中国要晚得多。据统计,古希腊诗人荷马的史诗《伊利亚特》中,对事物的审美评价有493次,对人和神的审美评价有374次,而对植物的审美评价才有9次。19世纪瑞士文化史家布克哈特说:“准确无误地证明自然对人类精神有深刻的影响的还是开始于但丁。……但是,充分而明确地表明自然对一个能感受的人的重要意义是佩脱拉克——一个最早的真正现代人。这已是14世纪了。在那个时代,为登山而登山是没有听说过的,但佩脱拉克不顾一切地登上了阿维尼翁附近的高图克斯山峰。当白云出现在脚下时,从峰顶所看到的景象使他感动得无法形容。”

但丁是西方站在中世纪和近代交界线的人物。他在《神曲·炼狱篇》的第四歌中有描绘一座山顶的文字,布克哈特据此认为他是自古以来“只是为了远眺景色而攀登高峰”的第一人。佩脱拉克一般译为“彼特拉克”,他是14世纪意大利的诗人和文艺复兴的先躯。他曾在山林中隐居,不顾危险,攀登高峰,对自然美有切身的感受。

但丁是西方站在中世纪和近代交界线的人物。他在《神曲·炼狱篇》的第四歌中有描绘一座山顶的文字,布克哈特据此认为他是自古以来“只是为了远眺景色而攀登高峰”的第一人。佩脱拉克一般译为“彼特拉克”,他是14世纪意大利的诗人和文艺复兴的先躯。他曾在山林中隐居,不顾危险,攀登高峰,对自然美有切身的感受。

当然,并不是说在14世纪以前西方没有对自然美的欣赏和描绘。鲍桑葵在他的名著《美学史》中就援引过4世纪基督教神学家尼斯的格列高利的散文:“当我看到每一座山头、每一座山谷、每一座绿草丛生的平原,再看到一排排各种各样的树木以及脚下那些既被自然赋予美妙的香气、又被自然赋予美丽的颜色的百合花的时候,当我们看到流云飞向远方海洋的时候,我的心中就产生了一种揉合着幸福感觉的忧郁之感。”

然而,这种对自然美的沉醉,在漫长的中世纪中,是不为基督教所提倡的。在一个时期内,基督教强迫人们把尊敬的山、泉、湖沼、树木、森林看成为恶魔所造。14世纪开始的文艺复兴运动否定了基督教的神权中心以及由此带来的禁欲主义,强调人性和世俗性。艺术家们重视自然,达·芬奇把画家说成是“自然的儿子”,强调直接向自然学习。对自然美的感受在人们的意识中得到苏醒。这就是西方对自然美的兴趣到14世纪才开始盛行起来的社会历史原因。

然而,这种对自然美的沉醉,在漫长的中世纪中,是不为基督教所提倡的。在一个时期内,基督教强迫人们把尊敬的山、泉、湖沼、树木、森林看成为恶魔所造。14世纪开始的文艺复兴运动否定了基督教的神权中心以及由此带来的禁欲主义,强调人性和世俗性。艺术家们重视自然,达·芬奇把画家说成是“自然的儿子”,强调直接向自然学习。对自然美的感受在人们的意识中得到苏醒。这就是西方对自然美的兴趣到14世纪才开始盛行起来的社会历史原因。

人在自然中见出美,是由于人和自然默契忻合。一种自然对象越是和人默契忻合,它就越显得美。平时我们也可以欣赏梅花和菊花,然而雪后梅和霜前菊使得梅和菊外在高洁的状貌和内在耐霜寒的性质充分地彰显出来,更加投合人的情趣,更加能够呼唤和引导人的审美体验,因此,中国古人说要“雪后寻梅,霜前访菊”,还说要“与竹同清,与燕同语,与桃李同笑”。

自然美起于人和自然的契合,不仅中国人持有这种观点,西方人也持有这种观点。18—19世纪德国美学家黑格尔在《美学》里设专章讨论了自然美。虽然黑格尔轻视自然美,认为它远远低于艺术美,然而他关于自然美的一些论述仍然值得重视。黑格尔说:“自然美只是为其他对象而美,这就是说,为我们,为审美的意识而美。”

这段话不免使我们想起柳宗元所说的“美不自美,因人而彰”。朱光潜先生也明确指出:“单靠自然不能产生美,要使自然产生美,人的意识一定要起作用。”

这段话不免使我们想起柳宗元所说的“美不自美,因人而彰”。朱光潜先生也明确指出:“单靠自然不能产生美,要使自然产生美,人的意识一定要起作用。”

在研究自然美时,黑格尔所要解决的问题是:自然的感性存在以什么方式并且通过什么途径才能对于我们显现为美的?这也就是我们前面提出的问题:怎样做到“味象”?所不同的是,黑格尔从客体角度提出问题,我们从主体角度提出问题。朱光潜先生在翻译黑格尔的《美学》时,为“自然美”一章加了一个注释,这个注释就是对黑格尔的问题的回答。朱先生的注释指出:“黑格尔所见到的自然美主要不外两种:一种是整齐一律、平衡对称、和谐之类抽象形式美;另一种是自然有某些方面能契合审美者的主体心情,因而引起共鸣。”

在研究自然美时,黑格尔所要解决的问题是:自然的感性存在以什么方式并且通过什么途径才能对于我们显现为美的?这也就是我们前面提出的问题:怎样做到“味象”?所不同的是,黑格尔从客体角度提出问题,我们从主体角度提出问题。朱光潜先生在翻译黑格尔的《美学》时,为“自然美”一章加了一个注释,这个注释就是对黑格尔的问题的回答。朱先生的注释指出:“黑格尔所见到的自然美主要不外两种:一种是整齐一律、平衡对称、和谐之类抽象形式美;另一种是自然有某些方面能契合审美者的主体心情,因而引起共鸣。”

对于人和自然、或者自然和人的契合,黑格尔做出了说明。他认为,山岳、树木、原谷、河流、草地、日光、月光以及群星灿烂的天空,单就它们直接呈现的样子来看,都不过作为山岳、溪流、日光等。也就是说,它们只是具有某种形式的感性存在,还不是具有审美价值的客体,还不是审美对象。它们能够成为审美对象有两个原因:第一,它们上面显现出自然的自由生命,这和同样具有生命的主体产生一种契合。我们不妨把黑格尔所说的“自然的自由生命”理解为“澄怀观道”中的“道”,即宇宙生命。第二,自然事物的某些特殊情境可以在人心中唤起一种情调,而这种情调和自然的情调是对应的。例如自然的温和爽朗,芬芳的寂静,明媚的春光,冬天的严寒,早晨的苏醒,夜晚的宁静之类,就契合人的某些心境。于是,人在自然里感到很亲切。

下面,我们以这两种契合分析一下对自然美的欣赏。先看第一种契合,即人和宇宙生命的契合。中国山水诗由陶渊明、谢灵运开启先河,到了唐朝达到成熟期。由唐宋到明清,几乎重要的诗人都做过山水诗。王维中年以后曾居辋川别墅,辋川在今陕西蓝田西南,是一个山清水秀的地方。《辋川集》中第4首《鹿柴》写道:

空山不见人,

但闻人语响。

返景入深林,

复照青苔上。

这首诗描绘了鹿柴(辋川的地方)空山深林傍晚时的幽静景色。一抹余晖射入深林,斑驳的树影映在青苔上。《辋川集》等18首《辛夷坞》写道:

木末芙蓉花,

山中发红萼。

涧户寂无人,

纷纷开且落。

在这两组景色中,什么和王维相契合呢?是王维通过自然景色对人生哲理和宇宙生命的直接感受。空山深林,花开花落,“运动着的时空景象都似乎只是为了呈现那不朽者——凝冻着的永恒。那不朽、那永恒似乎就在这自然风景之中,然而又似乎在这自然风景之外。”“心灵与自然合为一体,在自然中得到了停歇,心似乎消失了,只有大自然的纷烂美丽,景色如画。”

宋代山水画大师郭熙把山水直接比做人体,然而这是不朽的、永恒的生命本体。他在《林泉高致》中写道:“山以水为血脉,以草木为毛发,以云烟为神采。故山得水而活,得草木而华,得云烟而秀媚。水以山为面,以亭榭为眉,以渔樵为精神。故水得山而媚,得亭榭而明快,得渔樵而旷落。”这是郭熙和山水契合的原因,他从这种契合中见出山水的美。

我们再看第二种契合,即自然现象和人的情调的契合。郭熙在“饱游饫看”天下名山大川后,提出人与环境的感应关系:“春山烟云连绵,人欣欣;夏山嘉木繁阴,人坦坦;秋山明净摇落,人肃肃;冬山昏霾翳塞,人寂寂。”这里说的就是自然现象和人的情调契合。然而在很多情况下,这种契合不是直接的、简单的,有的人能发现它,有的人却不能发现它。对于契合的感受,不同的人也有深浅的不同。这一切取决于审美主体的修养和条件。“澄怀”是审美欣赏的前提,而要做到“味象”,主体还必须具有一定的能力。

18世纪法国美学家狄德罗在《绘画论》中把欣赏自然美的这种能力概括为想象、敏感和知识。他认为,在自然中,愚钝和冷心肠的人看不出什么东西,无知的人只看出很有限的东西。后来,黑格尔在《美学》中论述自然美的欣赏时也谈到“敏感”这个概念,他写道:“对象一般呈现于敏感,在自然界我们要借一种对自然形象的充满敏感的观照,来维持真正的审美态度。”

黄山优美的自然风光获得游人们的高度评价,“五岳归来不看山,黄山归来不看岳。”李白《赠汪伦》中的桃花潭就在黄山附近。黄山以奇松、怪石、云海、温泉著称,它们被誉为“黄山四绝”。黄山有座炼玉亭,它的命名根据李白的诗句“仙人炼玉处”而来。关于黄山的这些知识,无疑有助于我们对黄山的审美欣赏。没有这些知识,我们的审美欣赏可能会有很大的缺漏。

不过,对黄山的审美欣赏要远远超出这些知识的范围。同一个人多次登临黄山,每次都会获得不同的情趣。对黄山具有类似知识背景的人,从黄山那里获得的情趣也不可能相同。这种不同是由每个人审美过程中的创造性想象造成的,欣赏者通过创造性想象发现、照亮、彰显了自然美。在这种意义上,对自然美的欣赏也是一种创造,每次创造都会有新鲜的体验。所以,同一片风景能够常看常新。我们在第五讲中将专门讲到想象问题,这里仅仅简单提及。黄山有鸣弦泉,清洌的泉从山上流淌下来,潺潺有声。欣赏鸣弦泉,你或许会想起“清溪清我心”的诗句,整个身心仿佛受到音乐的陶冶;你也或许会想起我国古代音乐家俞伯牙和钟子期高山流水觅知音的故事,这时候你就是鸣弦泉的知音。这些都是审美欣赏中的创造性想象。对自然形象的审美观照也必须是敏感的,否则,你就不会注意到黄山的云海或者汹涌如惊涛,或者弥山皆缤纷;也不会注意到黄山的奇松或者崖落翠涛,或者松石不辨。

谢灵运说过:“夫衣食,生之所资;山水,性之所适。”人要生存,离不开衣食;要怡养性情,离不开山水。谢灵运把山水和衣食相提并论,把它们看做人的精神生活和物质生活不可或缺的部分。“人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。”我们在看柳浪、闻莺声、赏荷花、观池鱼的时候,愿朱光潜先生《谈美》一书扉页上的题诗“群籁虽参差,适我无非新”常常在我们心中回响。

1.比较比德和畅神的自然审美观。

2.怎样理解“澄怀味象”和“澄怀观道”?

3.分析“美不自美,因人而彰”的命题。

4.怎样欣赏自然美?

叶朗:《胸中之竹》,安徽教育出版社1998年版。

梭罗:《瓦尔登湖》,徐迟译,上海译文出版社1997年版。