自然美指自然界万物的美,如日月星辰,山川草木,花鸟虫鱼等自然物的美。自然美欣赏的历史发展在我国经历了致用、比德和畅神三个阶段。随着社会历史实践的发展,人类的审美领域、审美视野逐渐扩大,自然审美观也得到发展。

“致用”指人类从实用的、功利的观点看待自然。在人类发展初期,致用的自然审美观不仅适用于我国,而且适用于欧洲。狩猎时代的欧洲原始人尽管周围环境长满花卉,然而他们对此视而不见,他们在洞穴中着意描绘的只是野牛、野猪、古象等,因为比起花卉来,这些动物和他们的生活的关系更加密切。实用的、功利的原因决定了人类在自然美领域首先欣赏动物的美,然后才欣赏植物的美。

19—20世纪俄国学者普列汉诺夫曾经指出,原始部落,例如澳洲土人,从不用花来装饰自己,虽然他们住在遍地是花的地方。他们只对动物有美感,因为狩猎动物直接关系到他们的生活和生存。只有当原始人转入农耕生活以后,他们才欣赏植物花卉的美,用它们装饰自己和住室。正如19—20世纪德国艺术史家格罗塞所指出的那样:“从动物装潢变迁到植物装潢,实在是文化史上一种重要进步的象征——就是从狩猎变迁到农耕的象征。”

在我国整个旧石器时代,装饰最为丰富的是山顶洞人。他们已经娴熟地掌握用赤铁矿砂涂染着色的技巧。他们或用七颗大小相似的白色石灰石石珠,染成红色,作为头饰;或将两面扁平水磨的蛋圆形的砾石钻孔,砾石呈黄绿色,穿孔的部位似有红色,极像现代的鸡心项链坠。史前人类对动物的牙齿,对光滑、齐整、鲜艳的石块有种发自内心的喜爱。在我国新石器时代西安半坡出土的彩陶中,人面鱼纹盆尤其引人注目。人面图案的旁侧,往往画着单只大鱼,或一张网纹。这种神秘色彩的人面纹,透露出半坡氏族公社的某种原始信仰。对鱼的崇拜中,也包含着对鱼的欣赏。半坡人是基于鱼和自己的物质生活的迫切需要和密切联系,而对它产生一种集敬畏、依赖、喜爱于一体的心态。虽然这种自然观在严格的意义上还不足以被称为自然美感,然而它毕竟是史前人类与自然的真实的感情交流。史前人类不脱离自己的生活、生存去欣赏自然。

朱光潜先生指出:“在起源阶段,美与用总是统一的。从石器时代起,自然事物就已出现于艺术品(主要是手工艺品如生产工具、斗争工具、生活日用品、装饰品之类),而这些在艺术品中出现的自然事物,总是与作者所属部落的生产方式或职业有关。渔猎民族的艺术运用自然事物为‘母题’时,那些事物总是与渔猎生活有关,例如法国玛德伦(La Madaleine)岩洞中的壁画就是专画当地原始部落的狩猎对象,特别是鹿。猎人在所住岩洞里画他们所获得的猎物,一则是庆功,一则是研究猎物形态,增进狩猎的知识和技能。”

所谓“比德”,就是以自然景物的某些特征来比附、象征人的道德情操。我国比较成熟的比德的自然审美观,形成于春秋时代。“比德”是儒家学说的表现,是将儒家思想核心中的“仁政”、“礼教”的部分渗透到山水审美中来。

《论语·雍也》中写道:“子曰:‘知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。’”知者为什么乐水,仁者为什么乐山呢?孔子没有明说。宋代学者朱熹解释道:“知者达于事理而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者安于义理而厚重不迁,有似山,故乐山。”

孔子对山水的欣赏,是从道德角度的一种欣赏。与其说他是醉心于自然山水本身,不如说他欣赏的是由眼前的山水引起的对一种道德品质的联想。自然景物的某些特点和人的道德品质的相似性,使欣赏者把它们两者联系起来。这在某种程度上成为中国文人对自然的一种一脉相承的审美习惯。

孔子对山水的欣赏,是从道德角度的一种欣赏。与其说他是醉心于自然山水本身,不如说他欣赏的是由眼前的山水引起的对一种道德品质的联想。自然景物的某些特点和人的道德品质的相似性,使欣赏者把它们两者联系起来。这在某种程度上成为中国文人对自然的一种一脉相承的审美习惯。

《论语·先进》记载了孔子和他的四位弟子的一次十分融洽的谈话。四位弟子陪孔子坐着,孔子问他们各人的志向和抱负。最后一个回答的是曾点,他说:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”暮春三月,穿着刚做好的夹衣,五六个成年人,六七个儿童,呼朋引类,在沂水沐浴,在祭风求雨的舞雩台上乘凉,然后一路唱着歌回来。一群青少年在春光明媚的日子结伴春游。这里对自然美景的欣赏,经过对景物的选择,以及感情的渲染,变得极雅致极深远。这是孔子对山东城郊山水林木的自然美景的肯定,表现了孔子超然的、蔼然的、爱自然的生活态度。另一方面,孔子又以这种诗情画意的美景来比附、象征他的社会理想和政治抱负,胸次悠然、物我同流的春游境界,仿佛是举止从容、各有所安的大同世界。这正是比德的自然美欣赏过程。难怪孔子喟然叹曰:“吾与点也。”他对曾点的志向深表赞许。

“比德”说的缺点是不能引导人们专注于自然景物本身的欣赏,而是用它们来比附人的德行。然而,“比德”表明人对自然景物的欣赏,已经同它们的功利相脱离,与“致用”相比,这是一种历史的进步。春秋时代,人们已经能够很自然地把山水审美与音乐艺术相联系。俞伯牙、钟子期是春秋时代的音乐家。《吕氏春秋·本味篇》记载,俞伯牙把巍巍泰山和汤汤流水所唤起的情操,诉诸琴弦,钟子期心领神会,感受到高山流水的韵味。钟子期死后,俞伯牙痛失知音,“破琴绝弦,终身不复鼓琴”。

“比德”说无论对自然美的欣赏还是对艺术创作,都发生了重大影响。中国传统上以松柏喻坚贞,以兰竹喻清高。屈原在《离骚》中,以香草喻君子,以萧艾喻小人。“扈江离与群芷兮,纫秋兰以为佩。”披上芳香的江离、辟芷啊,佩上秋兰这美洁的徽号。“杂申椒与菌桂兮,岂维纫夫蕙

!”申椒菌桂争现风采啊,何止是串起温馨的蕙

!”申椒菌桂争现风采啊,何止是串起温馨的蕙

!这里的江离、辟芷、申椒、菌桂、蕙、

!这里的江离、辟芷、申椒、菌桂、蕙、

都是有名的芳草香木。“何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?”

都是有名的芳草香木。“何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?”

萧是蒿草,艾是小草,比喻小人和草包。《离骚》是中国文学史上最杰出的抒情长诗,它开古典浪漫主义的先河。“《离骚》把最为生动鲜艳、只有在原始神话中才能出现的那种无羁而多义的浪漫想象,与最为炽热深沉、只有在理性觉醒时刻才能有的个体人格和情操,最完满地溶化成了有机整体。由是,它开创了中国抒情诗的真正光辉的起点和无可比拟的典范。”

萧是蒿草,艾是小草,比喻小人和草包。《离骚》是中国文学史上最杰出的抒情长诗,它开古典浪漫主义的先河。“《离骚》把最为生动鲜艳、只有在原始神话中才能出现的那种无羁而多义的浪漫想象,与最为炽热深沉、只有在理性觉醒时刻才能有的个体人格和情操,最完满地溶化成了有机整体。由是,它开创了中国抒情诗的真正光辉的起点和无可比拟的典范。”

在中国美学史中,形成了不同于儒家理性精神的屈骚传统。

在中国美学史中,形成了不同于儒家理性精神的屈骚传统。

不过,屈原创作中的“比德”特点说明他也接受了儒家教义。他的《橘颂》同样是著名的比德篇章。《橘颂》由于郭沫若先生严整而铿锵的今译和在剧本《屈原》中的借用(在剧本中郭沫若先生把《橘颂》赠给了屈原的女弟子、美丽的婵娟)而享有盛名。“深固难徙,更壹志兮;绿叶素荣,纷其可喜兮。”根深本固不受迁徙,你的生存始终如一啊;白白的小花绿绿的叶子,枝干茂盛缤纷可喜啊。“闭心自慎,不终失过兮;秉德无私,参天地兮。”小心谨慎你自我悚惕,到底无赦过失啊;秉承大德不谋私利,此身此志顶天立地啊。

《橘颂》是中国文人写的第一首咏物诗,屈原以橘比喻志向的独立不迁。

《橘颂》是中国文人写的第一首咏物诗,屈原以橘比喻志向的独立不迁。

魏晋南北时期,对自然景物的“畅神”审美观盛行起来。所谓“畅神”,指自然景物本身的美可以使欣赏者心旷神怡,精神为之一畅。正是“望秋云,神飞扬,临春风,思浩荡”。“畅神”和“比德”不同,它专注于对审美对象本身的欣赏,不要求用自然景物来比附道德情操。与“比德”相比,“畅神”又前进了一步。

“畅神说”出现在魏晋南北朝时期,确切地说,出现在晋宋时期,有着深刻的社会历史原因。公元317年东晋建都建康(今南京),汉族的统治政权偏安江左。门阀世族也被迫南渡。人口大规模流动,黄河流域的汉族向长江流域、特别是长江三角洲地区迁移。汉末战乱期间,世家大族建立的自给自足的庄园经济迅速发展。南渡以后,门阀世族在南方获得了比在北方更为优裕的发展庄园经济的条件,并为南方的更为清丽的自然风景所吸引。由于社会动荡,加上统治阶级内部也经常互相倾轧,很多人抱着浓厚的“出世”思想。“这时候佛教刚传到中国不久,就盛行起来,士大夫阶级整天地清谈佛老,把这看作一件风雅事。他们认为尘世是腐浊,‘出世’才是‘清高’。出世的途径有两条:一条是清谈佛老,另一条是‘纵情山水’(这多少也还是受到佛老二家的影响,佛老都讲清静无为,名山都由他们占住)。”

庄园经济也为士大夫阶层纵情山水提供了充分的物质条件。

庄园经济也为士大夫阶层纵情山水提供了充分的物质条件。

文人逃避市朝而作山林隐逸,促进了畅神的自然审美观的形成。这时候欣赏山水自然,不是以社会人事去比赋山水,而是让山水的本来状貌触动空明的心境。欣赏自然美所获得的快乐,不是因为心中预存的思想方式仿佛在山水景物上有某种映射,而是因为山水自然的存在方式与欣赏者澄明的心境有莫大的契合。

徜徉山水成为晋宋名士的一种时尚。南朝宋代刘义庆编的《世说新语》说:“过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。”南渡的文人雅士们每逢良辰佳日,就相互邀约,聚会新亭(又称中兴亭,靠近江边),在优美的自然山水之间饮酒赋诗,欣赏风景。东晋大书法家王羲之脍炙人口的散文《兰亭集序》就记述了这种活动。公元353年农历三月三日,他和孙统、孙绰、谢安、支遁等41人,宴集于会稽山阴的兰亭。与会者诗兴大发,当场做了许多诗,王羲之为这些诗作了这篇序,描绘了宴集的盛况。

孙统、孙绰、谢安、支遁都是当时的名士,《世说新语》以大量篇幅记载了他们的言行,我们且举两例。谢安是当时最负盛名的政治家,他极有雅量,在清谈上也有领袖人群的气度。淝水之战对于东晋来说,是存亡继绝的一件大事。捷报送来时,谢安正在和客人下棋。他看完捷报后,压抑着强烈的激动和喜悦,默默无言,仍然从容下棋。客人问及战况,他淡淡地回答说:“小儿辈大破贼。”意色举止,不异于常。

支遁喜欢鹤。有人送他两只小鹤,小鹤羽翼丰满后想飞走。支遁怕它们飞走,就剪掉它们的翅膀。鹤飞不起来,有垂头懊丧之意。支遁见了说:“既有凌霄之姿,何肯为人作耳目近玩!”于是把它们的翅膀养好了,放飞而去。晋人将这种超脱的、自由的精神推己及物,所以能把“胸襟像一朵花似地展开,接受宇宙和人生的全景,了解它的意义,体会它的深沉的境地”

。他们酷爱“清露晨流,新桐初引”的大自然。孙统“每至一处,赏玩累日”,“名阜盛川,靡不历览”。王羲之经常和这些友人优游山林,兰亭宴集就是其中的一例。《兰亭集序》写道:

。他们酷爱“清露晨流,新桐初引”的大自然。孙统“每至一处,赏玩累日”,“名阜盛川,靡不历览”。王羲之经常和这些友人优游山林,兰亭宴集就是其中的一例。《兰亭集序》写道:

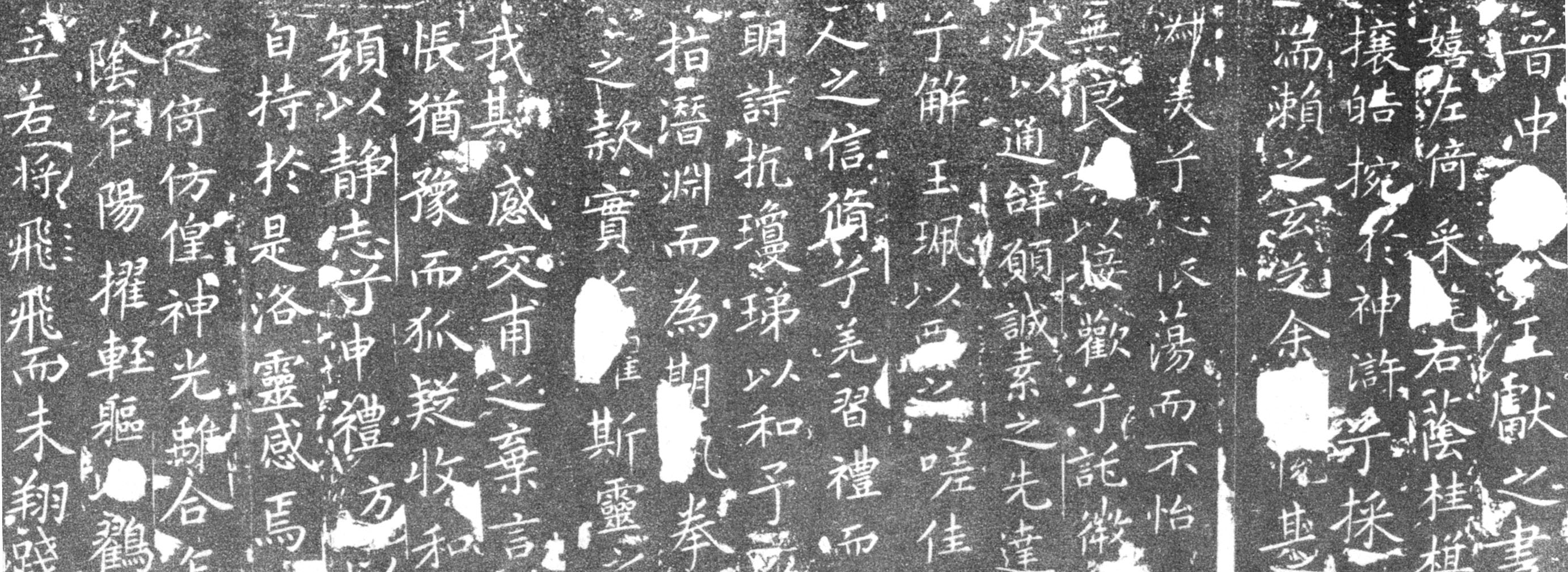

群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目聘怀,足以极视听之娱,信可乐也。

王羲之,《兰亭集序》

把盛酒的杯子放在流水的上游,任其漂流而下,酒杯停在谁的面前,谁就取而饮之。这就是“引以为流觞曲水,列坐其次”。“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,“游目聘怀”成为美学著作广为援引的名言。举目四顾,胸怀舒展。宴集参与者极尽视听之娱,感到极大的审美享受。这正是畅神的特点。王羲之在《兰亭》诗中说:“群籁虽参差,适我无非新。”天下万物,五彩缤纷,杂然并陈,似乎没有什么新鲜之处。然而,如果我们“以新鲜活泼自由自在的心灵领悟这世界”,那么,我们接触的一切就“显露出新的灵魂,新的生命”,这最能代表晋人“纯净的胸襟和深厚的感觉所启示的宇宙观”。晋人对自然有深切的体验,用孙绰的话来说,是“游览既周,体静心闲”,“凝想幽岩,朗咏长川”。“他们对于自然有那一股新鲜发现时身入化境浓酣忘我的趣味”

。王羲之的《兰亭集序》不仅文章写得极美,而且书法堪称永世的楷模。唐太宗珍重他所书写的《兰亭集序》,临死都不能割舍,叮嘱他的儿子把它放进棺材里。

。王羲之的《兰亭集序》不仅文章写得极美,而且书法堪称永世的楷模。唐太宗珍重他所书写的《兰亭集序》,临死都不能割舍,叮嘱他的儿子把它放进棺材里。

晋宋人对自然的欣赏,《世说新语》有许多记载。

顾长康从会稽还,人问山川之美,顾云:“千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云兴霞蔚。”(《言语》)

寥寥数语,极尽状物写景之能事。宗白华先生指出,顾恺之的这段话是后来五代北宋期间荆浩、关仝、董源、巨然等画家的山水画境的绝妙写照,顾恺之对自然美的发现中包含了中国伟大的山水画的意境。

王子敬云:“从山阴道上行,山川自相映发,使人应接不暇。若秋冬之际,尤难为怀。”(《言语》)

王子敬就是王羲之的儿子、书法家王献之,他所写的曹植的《洛神赋》的美,也如洛神一样“翩若惊鸿,婉若游龙”。王献之的书法也许受到自然美景的浸润。王羲之也曾经说过:“从山阴道上行,如在镜中游!”这真是表里澄彻,晶莹空明的世界。“心情的朗澄,使山川影映在光明净体中!”

王献之,《洛神赋》

“畅神”这个术语最早出现于晋宋画家和美学家宗炳的《画山水序》。宗炳是顾恺之稍晚近的同时代人,他的《画山水序》是中国美学史上最早讨论山水画的一篇文章,其中包含了对自然美的理解。据《宋书·隐逸传》记载,宗炳“好山水,爱远游”。晚年他曾叹曰:“老病俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之。”即使老和病使他不能亲历山水之胜,他躺卧在家,也要在想象中遍睹名山大川。他是我国提出神游山水的第一人。所谓“澄怀观道”,就是澄清心中一切已有之见,在心无旁骛的情况下,观照“宇宙里最幽深最玄远却又弥沦万物的生命本体”

。宗炳还是一位知名的佛学家,他的原意是希望通过欣赏自然山水,领会到栖身自然中的佛的“神理”。如果对“澄怀观道”做世俗的解释,就是以澄清、空明的胸怀,在自然山水中见出宇宙的生命。所谓宇宙的生命,就是“中国人在天地的动静,四时的节律,昼夜的来复,生长老死的绵延,感到宇宙是生生而具条理的。”

。宗炳还是一位知名的佛学家,他的原意是希望通过欣赏自然山水,领会到栖身自然中的佛的“神理”。如果对“澄怀观道”做世俗的解释,就是以澄清、空明的胸怀,在自然山水中见出宇宙的生命。所谓宇宙的生命,就是“中国人在天地的动静,四时的节律,昼夜的来复,生长老死的绵延,感到宇宙是生生而具条理的。”

这“生生而具条理”就是“道”,天地运行的大道。关于这一点,我们在第十四讲中将比较详细地讲到。根据这样的精神,我们也可以把宗炳所说的“神理”解释为“活泼的宇宙生机中所含至深的理”,这是一种“玄远幽深的哲学意味”(宗白华先生语)。

这“生生而具条理”就是“道”,天地运行的大道。关于这一点,我们在第十四讲中将比较详细地讲到。根据这样的精神,我们也可以把宗炳所说的“神理”解释为“活泼的宇宙生机中所含至深的理”,这是一种“玄远幽深的哲学意味”(宗白华先生语)。

除了“澄怀观道”外,宗炳还提出“澄怀味象”的概念。《画山水序》写道:“圣人含道应物,贤者澄怀味象。至于山水,质有而趣灵。”对于这段话,研究者们的理解很不相同。它大意是说,圣人心中有了道(宇宙的生命本体),再用这种眼光来看万物,他的所见高下取决于他的“道”的高下。低于圣者的贤者,以纯净之心来体味自然界中的各种景象,他的心达到的境界取决于澄怀的程度,即心中杂念清除的程度。圣者与贤者虽然看待自然的方法不同,但是对于山水,却有共同的评价:质有而趣灵。山水既有可见的形质,又有灵妙的意趣。因此,既要欣赏山水的形象,又要体味它们的灵趣。“澄怀味象”和“澄味观道”是一个意思。“澄怀”是对审美主体的要求,“味象”和“观道”是对审美客体的欣赏,合起来就是一个完整的审美过程。“象”是“道”的具体体现,自然山水的形象中隐含着宇宙生命。只有在自然山水的形象中见出宇宙生命,才是真正的审美欣赏,才是“味象”。这样,“味象”也就是“观道”。如果只看到自然山水的形象而看不到其中体现的宇宙生命,也就是说不能“观道”,那么,这还不是审美欣赏,不是“味象”。对于这样的欣赏者,山水只是“质有”,而无“趣灵”。

宗炳是在谈到山水画的作用时提到畅神的。面对山水画,“余复何为哉?畅神而已。”宗炳说的是山水画的欣赏,但是也适用山水本身的欣赏。宗炳的佛学思想也体现在畅神上。他的所谓畅神,本意在山水画的欣赏中,追求山水的神理,从而得到精神的超越与解脱。然而在美学上,畅神说仍有重要意义,因为“它强调了艺术的重要作用在于给人以一种精神上的解脱和怡娱,突出了艺术所具有的审美的特征。这是魏晋以来强调艺术的独立价值的思想的进一步发展”

。东晋末年佚名作者的《庐山诸道人游石门诗序》提到自然山水的欣赏使人“神以之畅”,宗炳的畅神说由此发展而来。

。东晋末年佚名作者的《庐山诸道人游石门诗序》提到自然山水的欣赏使人“神以之畅”,宗炳的畅神说由此发展而来。

《宋书·隐逸传》记载:(宗炳)“凡所游履,皆图之于室,谓人曰:‘抚琴动操,欲令众山皆响!’”宗炳把所游历的山川美景画下来,挂在室内。他和山水有了很深的默契,在自然山水里意识到音乐的境界,赞颂山水的妩媚时群山仿佛有灵性,皆作回应。真是境与神会,真气扑人。这是自然美欣赏中的胜境。可惜的是,宗炳的画作已经失传。