我的演讲,将从接近西方文学传统源头之处开始。这里有史上首个被记录下来的,一个男人叫一个女人“闭嘴”、禁止她在公共场合发声的案例。我指的是大约三千年前的荷马史诗《奥德赛》开篇那不朽的一幕。现在我们倾向于认为奥德赛》是讲述特洛伊战争结束后奥德修斯在归家途中历经的奇遇和艰险的史诗故事,而这几十年里他的妻子佩涅罗珀忠贞地等待着他,并勉力抵御众多求婚者的进攻。然而奥德赛》同时也是奥德修斯与佩涅罗珀的儿子特拉马库斯的故事:关于他的成长,以及他如何在整首诗的时间跨度里日渐成熟,从男孩变成男人的故事。这一过程肇始于全书第一卷。此时佩涅罗珀走出她私人的起居之所,来到宫殿楼下的大厅里,发现一个吟游诗人正在为她的一大群求婚者表演,歌唱的内容是希腊英雄们归家之路上遇到的重重磨难。她对此感到不悦,就当着众人的面请诗人改唱一首更欢快的歌谣。就在这时,年轻的特拉马库斯开口了。“母亲,”他这样说道,“回到楼上自己的房间里去,纺纱织布才是你分内之…讲话是男人的事情,所有男人中又以我为最,因为此刻的一家之主是我,我掌握着整个家庭的权力。”于是佩涅罗珀就离开大厅,回到了楼上。

特拉马库斯当时只是个乳臭未干的小男孩,却会喝令佩涅罗珀这样一个精明练达的中年妇女噤声,这一幕颇有些荒诞之感。但它恰如其分地显示了早在西方文化最初的书写证据出现之时,女性的声音就被排除在了公共领域之外。不仅如此,在荷马的叙事里,一个男人成长历程的重要组成部分,就是学会掌控公共场合的言说,并阻止女性发声。特拉马库斯对词语的选择也同样说明问题。当他说“讲话”是“男人的事情”时,他用的词是 muthos —我们今天更熟悉由这个希腊词发展而来的myth(“神话”)一词所具有的含义,但他并不是在这个意义上使用该词的。在荷马使用的希腊文中,它标志着权威性的、发生在公众领域里的言说,而非每个人—包括女人,或者说主要是女人—都能进行的那种闲谈。

在图中所示的公元前5世纪雅典陶罐上,佩涅罗珀被呈现为坐在她的织机旁(在古希腊,从事织布活动是一名贤惠主妇的标志),而特拉马库斯站立在她的面前

让我最感兴趣的,是荷马史诗中这经典的“让女性闭嘴”的一幕,与我们当代文化和政治诸领域—从议会的前座(front bench)到工作车间—中某些使女性的声音无法被公众听到的方式之间的关系。刊载于往期《笨拙》(

Punch

)杂志上的一幅老漫画巧妙地戏仿了这种广为人知的对女性意见的漠视:“特里格斯小姐,你的建议棒极了。或许在座男士们中的哪位乐意将它提出来。想反思这件事,与即使在今天,许多的确发出了声音的女性所遭到的欺凌间的可能联系。一直萦绕在我脑海里的一个问题就是,公开发言支持在钞票上印上一个女性的头像,推特上的强奸和斩首威胁

与特拉马库斯对佩涅罗珀的申斥,这三者究竟是什么关系?

与特拉马库斯对佩涅罗珀的申斥,这三者究竟是什么关系?

“特里格斯小姐,你的建议棒极了。或许在座男士们中的哪位乐意将它提出来。”

近三十年前,漫画作者里安那·邓肯以这幅作品捕捉到了委员会或董事会上常见的性别歧视氛围。几乎没有哪个曾在会议上开口发言的女性,是从来没有经历过“特里格斯小姐时刻”的

我在这里的意图,就是要对女性声音与演说、辩论和评论的公共领域,即最广泛意义上的政治领域—从办公室中的委员会到议会大厅—之间文化上的尴尬关系,做一个历时性的审视,将其追溯到遥远的过往。我希望这一审视能够帮助我们不满足于仅仅做出“厌女症”这一简单的诊断,我们太容易因为懒惰就轻率地给事物贴上这个标签了事。当然,“厌女症”的确是描述正在发生的事情的一种方式。(如果你上了一个电视讨论节目,回来就看到无数条把你的生殖器官比作各种腐烂发臭的蔬菜的推特,你将很难找到一个比“厌女症”更贴切的词来形容这种行为。)但是如果我们想去理解女性即使在没有被噤声的时候也仍然需要为发表言论付出高昂代价这一事实,并为其做点什么的话,我们需要认识到事情有其更复杂的一面,以及这种状况背后存在一个长长的故事。

特拉马库斯的发火居前,在其后还有一长串贯穿了整个古典希腊和罗马历史始终且多半成功了的类似的企图,这些企图不仅是要将女性隔绝在公共言论之外,也包括对这种隔绝的炫耀。例如,在公元前4世纪初,阿里斯托芬用一整部喜剧将“如果由女人来管理国家”这一“令人捧腹的”幻想搬上了舞台。该剧的滑稽之处部分就在于,女性不懂如何在公众场合得体地说话—确切来说,她们无法使其私人领域里使用的语言(在这部剧里,她们的私人语言总是三句话不离性)与男性政治里高尚堂皇的言说方式相适应。在罗马世界里,奥维德的《变形记》(一部关于人们改变其外形的卓越的神话史诗作品,对西方艺术的影响之大可能仅次于《圣经》)也屡次提及这一主题:在女性变形的过程中,她的声音被剥夺了。可怜的伊娥被朱庇特神变成了一头母牛,因而失去了讲话的能力,只能发出“哞哞”声;而饶舌的宁芙厄科(Echo,“回声”)受到惩罚,从此她的声音不再属于她自己,成了机械地重复别人的话的工具。在沃特豪斯的著名画作中,她凝望着她恋慕的美少年纳西瑟斯(Narcissus),却无法与其交谈,而纳西瑟斯—“自恋者”(narcissist)一词就是由他而来的—则爱上了自己在池中的倒影。

在这幅由戴维·泰尼耶所作的17世纪油画中,朱庇特把已经变成了一头母牛的可怜姑娘伊娥送给他的妻子朱诺,以打消她的疑虑,让她相信自己对伊娥绝无性方面的非分之想(这当然是谎话)

在约翰·沃特豪斯惊人的梦境般朦胧的笔触下,半裸的厄科无言地凝视着她的爱人—专注于自己池中倒影的“自恋者”纳西瑟斯(1903年)

公元1世纪时,一位诚恳的文选编纂者遍寻典籍只能找出三个“女人的本性导致了她注定无法在公共广场上保持安静”的例子。他的描述很能说明问题。第一个案例的主角是位名唤梅西亚(Maesia)的女子,她曾经成功地在法庭上为自己辩护。“因为她虽然具有女人的外表,本性上却是个男人,所以人们称她为‘雌雄同体者’(androgyne)。”第二个案例则是关于阿弗兰尼亚(Afrania)的,她曾多次主动提起诉讼,而且竟然“放肆”到了亲自上庭申诉的地步,以至于每个人都被她的“吠叫声”(叙述者甚至没有使用“讲话”这一描述人类行为的用语)搞得不厌其烦。这位编纂者告诉我们,她死于公元前48年,因为“对这样一个不正常的怪胎来说,记录她什么时候死的,要比记录她什么时候出生更有意义”。

这种对于女性在公共场合发言的一贯鄙弃态度,在古典世界里只有两种主要的例外。首先,当女性作为受害者和殉难者出现的时候,她们会被允许发出声音,通常情况下,这都是其死亡的序章。书中经常描述早期的女性基督教徒高声坚持自己的信仰,然后走向狮子。另外,在一个广为流传的发生在罗马早期的故事中,贞女卢克丽霞被当时掌权的家族中一个残忍的王子强暴了,于是她得以发表了一场被载入史册的独白,在其中她谴责了施暴者,并在宣告自尽后随即践行这一决定(至少罗马的史家是这么写的,至于实际上究竟发生了什么,我们就无从得知了)。然而即使是这样一个痛苦的言说机会,也可能遭到剥夺。《变形记》讲述了一个年轻公主菲洛米拉被强暴的故事。为了避免她做出卢克丽霞式的指控,强暴她的人直接切掉了她的舌头。莎士比亚在其剧作《泰特斯·安德洛尼克斯》( TitusAndronicus )中借用了这个情节:剧中遭到强暴的女子拉维尼亚也被割去了舌头。

第二种例外则更为我们所熟知。偶尔,女人们也可以名正言顺地振臂一呼—为了维护她们的家园、孩子、丈夫,或是其他女人的利益。因此,上文那位罗马文选编纂者所讨论的第三个女性公开发表演说的例子,就是关于这样一位名叫霍滕西亚(Hortensia)的女子的。她得以这样做而不受谴责的原因是,她是在明确地代表全罗马的女人(而且只代表女人)发言,当时她们正被要求缴纳一笔特设的财产税,以资助某场相当值得怀疑的战事。换言之,在极端情境下女性可以公开捍卫她们自己作为一个群体的利益,但不能为男人,或是为整个社群代言。总体上说,正如一位公元2世纪的权威人士所言:“女人应该谨防自己的声音被外人听到,就像她们需要特别小心不要在外人面前脱下衣服一样。”

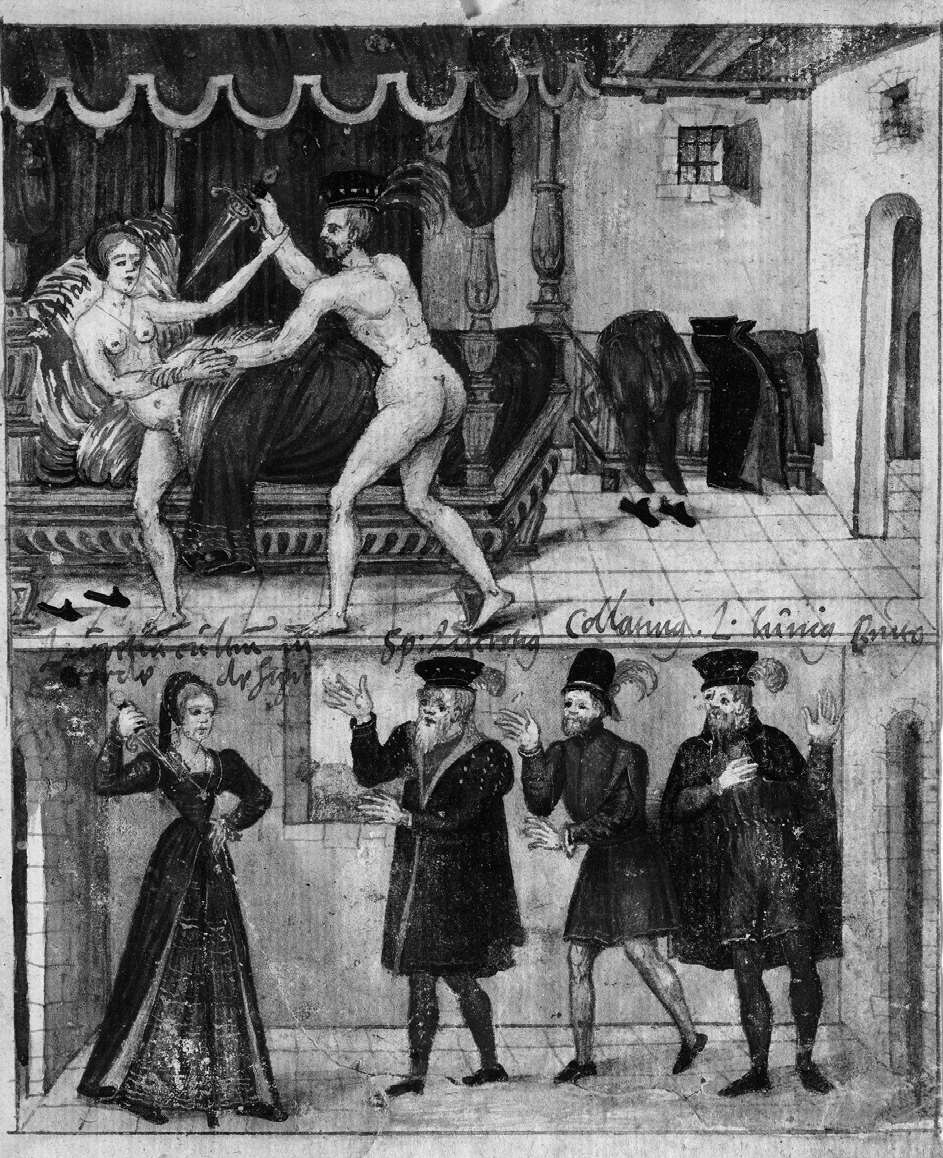

这幅来自16世纪手抄本的插图描绘了卢克丽霞故事里的两个关键场景。上图中塞克图斯·塔昆正在袭击贞女卢克丽霞(他那整整齐齐地放在床边的衣服颇令人不安);下图则是身着16世纪服装的卢克丽霞向她的家人控诉塔昆的罪恶

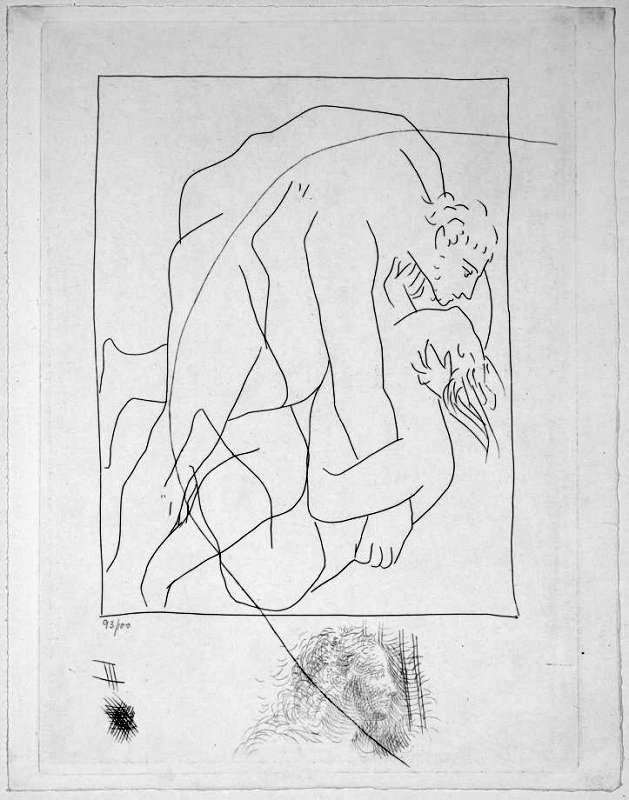

毕加索1930年的画作,画中忒柔斯正在强暴菲洛米拉

然而,这一切的背后还有更多的东西。女性的“失语”并不仅仅反映着她们在古典世界里总体上缺乏权利这一状况:她们没有投票权,法律上和经济上都不能完全自主,等等。这只构成“失语”的部分原因—既然古代的妇女无权拥有任何正式的政治筹码,那么她们在政治领域没有什么好说的,也就不足为奇了。但是,我们这里所讨论的这种将女性与公共言说的隔绝是更加活跃积极的一种,有着更加丰富的意涵。这种隔绝对我们的传统、我们的习俗和我们关于女性声音的许多潜在预设造成的影响,也比我们所能意识到的要大得多。我的意思是,公开发言和实践讲演术这些,并不仅仅是古代女性没有去做的事情:它们是专属于男性的活动和技能,男性这一性别身份通过它们得到定义。就像我们在特拉马库斯的事例中看到的那样,成为男性(或至少是成为精英男性)意味着对话语权的宣告。公共言说是男性身份的一个定义性特征—如果不是唯一的定义性特征的话。或者我们可以引用在罗马广为人知的一句口号,说一个标准的精英男性公民是一个 vir bonus dicendi peritus ,即“擅于言辞的优秀的男子”。而在大多数情况下,一个公开发言的女人,按照定义,就已经不是个女人了。

霍滕西亚出现在薄伽丘的《著名妇女录》( OnFamousWomen )中。在这个15世纪晚期的版本中,她被描绘为身穿15世纪服饰,正大胆地率领其女性手下前去质问罗马的当权者

我们看到整个古典时代的文献都一再强调:与女性的声音相比,浑厚低沉的男性嗓音中天然蕴含着权威性。一篇古代科学论文明确提出:低音调的嗓音是英勇的男子气概的指征,而高音调的嗓音则反映妇人气的怯懦。其他古典时期的作者也坚称,女性言说的声调和音色始终是个威胁,不仅会威胁到男性演说家的声音,更会威胁到整个国家的健康、社会和政治稳定。公元2世纪时的一位教师兼知识分子[他有个很直白的名字—狄奥·克里索斯通(Dio Chrysostom),字面意思是“金口”狄奥]请他的听众设想一个情境:“整个共同体遭受一种怪异的折磨。所有的男人突然都变得只能用女性的嗓音说话,再也没有哪个男性—无论成人还是儿童—可以带着男子气概说出任何事情。难道这不是一场比任何瘟疫都难以忍受的可怕灾难吗?我敢肯定,如果这种事真的发生,人们会派遣使者前往圣所询问诸神的意旨,并试图用重礼使神灵息怒。”他并没有在开玩笑。

这并不是某个遥远的文化持有的怪癖观念—虽然在时间上可能距离我们的确很遥远。但是我想要强调,存在一个为言说赋予性别,并且将其理论化的传统,而我们今天仍然直接地,或更经常是间接地,承袭着这个传统。当然,我们也不必夸大其词。西方文化,无论在言说方面,还是在任何其他方面,都不是完全脱胎于希腊和罗马的(谢天谢地还好它不是,我们中没人会愿意生活在一个希腊-罗马式的世界里)。我们所受的影响种类繁多驳杂且相互间存在竞争,而我们的政治体系也已经恰当地颠覆了许多古代的性别定见。然而,我们所继承的关于辩论和公共演说的传统及其规则和惯例,仍然很大程度上笼罩在古代世界的阴影之下。成型于文艺复兴时期的近代(modern)修辞与说服技艺是明确地取材自古典时期的演说及指导手册的。我们用以分析修辞的术语可以直接追溯到亚里士多德和西塞罗(在唐纳德·特朗普的时代之前,人们经常指出贝拉克·奥巴马—或为他撰写讲稿的人—最精妙的把戏是从西塞罗那里学来的)。另外,19世纪那些制定或遵奉下议院中多数议事规则与程序的绅士们,其所受的教育也恰恰就是我前面提到的古典理论、信条和偏见那一套。重申一下,事情不简单是,我们是古典遗产的受害者,或是其盲从者,重点在于,古典传统为我们提供了一个强有力的用以思考公共言说、判定一场演讲的优劣和决定谁的话语应该得到机会被聆听的模式,而性别很显然是整个系统中重要的一部分。

只需略扫一眼近代西方—至少是20世纪之前—的演说传统,就能看到我前面强调过的许多主题一再出现。和在广场上为自己辩护的梅西亚一样,在公共领域宣告话语权的女性被众人当成不男不女的怪物,或她们自己看上去是如此看待自己的。一个著名的例子是伊丽莎白一世于1588年西班牙“无敌舰队”进犯之际,赴提伯利视察军队时发表的那篇斗志昂扬的演说。我们很多人都在学校课堂上读到过这篇演说的选段,其中伊丽莎白似乎断然宣称自己是雌雄同体的:

我知道,我只有一副柔弱女子的躯体,可我拥有一位国王,一位英格兰国王的决心与胆魄。

让年轻女孩子学习这样的口号,还挺不寻常的。事实上,伊丽莎白很可能从未说过这样的话。我们既没有从她本人,或演讲文稿的作者手里拿到演讲的原稿,也没有目击者的第一手记录。现在通行的标准版本来自四十年后一个不可靠评论者的书信记录,而该评论者这样说有他自己的意图。然而,就我这里的论证目的而言,这句引文可能是后世编造出来的,反而让它更能说明问题了。它带来了一个有趣的曲折:身为男性的写信者将对雌雄同体的夸耀(抑或是告解)放进了伊丽莎白的口中。

如果我们把目光投向更为广义的近代演说传统,会发现它在容许女性在哪些领域进行公共发言这件事上,也沿袭着古典时代的规则,即:她们可以捍卫自己所在群体的特殊利益,或彰显自己的受害者身份。如果你去翻看类似“历史上的一百篇重要演说”这种名字的有趣辑录型手册,并查找其中由女性贡献的篇目,就会发现它们中的大多数—从艾米琳·潘克斯特

到希拉里·克林顿在北京的第四届联合国妇女大会上的主题演讲—都是关于女性处境议题的。前奴隶、废奴主义者、美国女权运动家索杰纳·特鲁思(Sojourner Truth)于1851年所做的演讲《难道我不是个女人吗?》(

Aint’ I a Woman?

),这篇可能是有史以来被收录进各类选集次数最多的一篇女性演说词,同样是谈论女性处境的。据说,在演讲中她说出了这样的话:

到希拉里·克林顿在北京的第四届联合国妇女大会上的主题演讲—都是关于女性处境议题的。前奴隶、废奴主义者、美国女权运动家索杰纳·特鲁思(Sojourner Truth)于1851年所做的演讲《难道我不是个女人吗?》(

Aint’ I a Woman?

),这篇可能是有史以来被收录进各类选集次数最多的一篇女性演说词,同样是谈论女性处境的。据说,在演讲中她说出了这样的话:

19世纪英国教科书中经常出现的一幅“伊丽莎白在提伯利”的画作。画中女王身着精致轻盈、随风飘动的衣裙,周围簇拥着的全都是男人,还有长枪

难道我不是个女人吗?我生下了13个孩子,然后看着他们一个个被贩卖为奴。我满怀一个母亲的悲伤痛哭失声,却只有耶稣听见!难道我不是个女人吗……

尽管这些词句产生了广泛的影响,但其真实性并没有比伊丽莎白的提伯利演说可靠多少。目前我们所看到的特鲁思讲稿官方版本,是在她实际发表演讲之后约十年才写成的。我们可以确定的是,这组著名的叠句并非她的原话,而是后来被编写者插入讲稿中的,同时此人还给整篇演讲的措辞都加上了南方口音特有的拖腔,以匹配文中的废奴主义意旨—尽管她本人其实来自北方,母语是荷兰语。我并不是要说,女性就女性议题发表言论在过去或是在现在的任何时候不重要(总有人要为女人说话),但问题是千百年来女性的公共发言都被“锁定”在这个范畴里。

这幅照片摄于1870年,特鲁思已经年过七十。照片中的她看上去一点都不激进,反而像个相当冷峻而可敬的老妇人

就连这种许可,女性也并非总是能一贯地得到。无数的事例证明,将妇女的声音完全排除在公共言论之外的“特拉马库斯式企图”始终存在。近期一个臭名昭著的例子是美国参议院禁止伊丽莎白·华伦(Elizabeth Warren)发言和参与辩论—当她试图读出科丽塔·斯科特·金(Coretta Scott King)的一封信时。

我怀疑,我们中很少有人足够了解参议院的辩论规则,来判断这种操作究竟有多少程序上的合法性。但这些规则并没有阻止伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)及其他参议员朗读同一封信,并且他们没有被禁言(诚然,他们是出于对她的支持才这样做的)。此外,文学作品中也有些令人不安的例子。

我怀疑,我们中很少有人足够了解参议院的辩论规则,来判断这种操作究竟有多少程序上的合法性。但这些规则并没有阻止伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)及其他参议员朗读同一封信,并且他们没有被禁言(诚然,他们是出于对她的支持才这样做的)。此外,文学作品中也有些令人不安的例子。

在亨利·詹姆斯出版于19世纪80年代的小说《波士顿人》( Bostonians )中,一个重要的主题就是让年轻的女权活动家、演说家韦雷娜·塔兰特沉默。随着她与追求者巴兹尔·兰塞姆(詹姆斯特别强调了此人低沉浑厚的嗓音)走得越来越近,她发觉自己逐渐丧失了像从前那样在公共场合发言的能力。兰塞姆有效地将她的声音重新私有化了,坚持要她只对他一个人说话。“把你令人感到抚慰的言辞都留给我吧”,他这样说道。我们很难从小说中读出詹姆斯本人持何种观点—兰塞姆并不是个会让读者认同的角色—但在其散文中詹姆斯清楚地表明了他的立场:他写到过女性声音的污染性,称它会像疾病一样传播,并且对社会生活造成毁灭性影响。类似的言论,如果说出自一个公元2世纪的罗马人笔下也毫不稀奇(而且我们几乎可以确定詹姆斯的言论能够部分在古典传统里找到其源头)。他强调说,在美国妇女的影响下,语言将有成为“粗略笼统的嘟哝或呓语,口齿不清(tongueless)的唠叨、嚎叫或是呜咽”的危险;它将听起来与“母牛的哞哞声、驴子的嘶叫声和狗的吠叫声”毫无二致(注意tongueless这个词暗暗呼应了失去舌头因而不能讲话的菲洛米拉,母牛的叫声对应着伊娥,而吠叫声则是用来形容在罗马广场上发言的那位女性演说家的用词)。与詹姆斯看法类似的人还有很多。在当时堪称一场“捍卫美国语言恰当标准的圣战”中,另外一些同时代人将女性声音赞颂为“歌喉甜美的居家音乐”,同时彻底反对其在更广阔的世界中占有一席之地。另外还有相当多的言论痛斥女性“单薄、瓮声瓮气”的公开发言,以及她们的“鼻音、送气声、咕咕哝哝、哼哼唧唧等诸多声响”。“以我们的家庭、孩子、未来、民族荣誉的名义,”詹姆斯再次写道,“不要让我们的妇女变成那样!”

当然,今天的人们再也不会使用如此不加掩饰的表达了,或者说几乎不会了。然而这一整套关于女性总体上不适合公开发表言论的传统观念—这套观念的核心可以追溯到两千多年前—仍然影响着我们今天看待公共场域中女性声音的方式,让我们对其感到别扭和不协调。以我们仍然在使用的描述女性声音的词为例,它们与詹姆斯或那些爱说教的罗马人的用词并没有多么不同。在女性公开声明立场的时候,为她们自己而战的时候,高声疾呼的时候,人们是怎么形容她们的?她们“咄咄逼人”,“喋喋不休”,“哭哭啼啼”。在读到一大堆关于我本人生殖器官的恶毒评论之后,我(自以为还挺勇敢地)发了一条推特,说这有点“令人目瞪口呆”了。该推特引起了一位为英国某主流杂志写作的评论员的注意,他是这样报道此事的:“‘厌女症真是令人目瞪口呆’,她哼哼唧唧地哀鸣道。”(就我在一次简要的谷歌搜索中得到的信息来看,经常被形容成在“哀鸣”的群体除了女人,就只有所执教的球队一大串连败后四面楚歌的英超足球经理了。)

计较这些措辞重要吗?当然重要,因为它们构成和强化了一种社会沿袭下来的思维模式,它消解女性话语中的权威、力量,甚至是幽默感。这种模式有效地将女性的位置再次放回到家庭领域之内(人们通常只会就洗洗涮涮的家务活发出“哀鸣”);它让她们的言语显得无足轻重,或将其“重新私有化”。对比之下,经常用来形容男性嗓音的“低沉浑厚”,则仅凭这个词本身就足以令人将其与“深刻”联系起来。

现在情况依然如此:当人们听到女性的嗓音时,他们不会将其听成一种具有权威的声音,换句话说,他们没有学会如何从女性嗓音中听出权威性;他们听不见

muthos

。不仅声音如此,出于相同的理由,一副饱经风霜,或是皱纹遍布的男子面孔可能标志着成熟的智慧,而同样一副面容如果出现在女人的脸上,人们则只会觉得她已经是个“过期货”了。

现在情况依然如此:当人们听到女性的嗓音时,他们不会将其听成一种具有权威的声音,换句话说,他们没有学会如何从女性嗓音中听出权威性;他们听不见

muthos

。不仅声音如此,出于相同的理由,一副饱经风霜,或是皱纹遍布的男子面孔可能标志着成熟的智慧,而同样一副面容如果出现在女人的脸上,人们则只会觉得她已经是个“过期货”了。

同时,人们也不习惯将女性声音听成一个具备专业能力的声音,至少,在传统上涉及“女性群体的特殊利益”的领域之外是这样。一位女性议员可以成为女性和平权大臣(或教育大臣、卫生大臣),但这和成为财政大臣是两回事—迄今为止,英国还没有任何一位女性担任该职位。而且,在所有事务中我们都能看到,女性要进入传统上由男性主宰的那些话语场域,仍然面临巨大的阻力。想想杰奎琳·欧特利(Jacqui Oatley),她因为竟然胆敢离开篮网球场地,来到英国广播公司(BBC)的演播室成为《今日比赛》( Matchof the Day )栏目的第一位女性解说员而遭受非议;或是想想在《问题时间》( Question Time )节目中出镜的女性,她们因讨论主流“男性政治”话题而遭到刻薄的讥嘲。让人一点都不感到奇怪的是,上面提到的那位指控我“哀鸣”的评论员,也宣称自己要主办一次“小型、轻松愉快的”评选活动,以选出“‘问题时间’上出场的最蠢女嘉宾”。这项提议揭示了一个更富意味的文化关联:当一个不受欢迎、有争议性,甚至仅仅是与多数人想法不一样的意见从女人嘴里说出时,人们就会认为这显示了她的愚蠢。人们不会说我不同意这个意见,只会觉得说话的女人很蠢:“抱歉,亲爱的,可是这件事你真的不明白。”我已经记不清自己有多少次被称作“一个无知的笨蛋”了。

2016年接受荣誉学位时的杰奎琳·欧特利。她于2007年开始在《今日比赛》中担任解说员,在当时引发了一片激烈的反对声浪。有人说这是“对(男性)懂得节制的评论传统的侮辱”,另一个人声称“以后一看见她我就换台”

这些态度、假定和偏见在我们的思维里已经根深蒂固。它们并不存在于我们的大脑中(没有任何神经生物学证据表明我们会天然地认为低沉的声音比频率较高的声音更有权威性),而是存在于我们的文化、我们的语言,以及我们几千年的历史里。而每当我们开始思考为什么国民政治中妇女的数量小得不成比例,为什么公共领域中她们的声音相对沉默,我们就必须想得更远—不仅仅去想某几位知名政客及其同僚在牛津大学布灵顿俱乐部里的所作所为,威斯敏斯特宫

的不当行为和“爷们儿”文化风气,甚至不能只去想在工作场合设立“家庭友好时间”和提供育儿服务(尽管这些也非常重要)。我们必须专注于这些更为基础的议题:我们已经习得的那种听取女性发言的方式,或是—让我们暂时回到前面提到的那幅《笨拙》上的漫画—我想称之为“特里格斯小姐问题”的这个问题上。问题并不是“如何能让她得到一个插话的机会”,而是如何能让我们自己更加意识到,是哪些程式和偏见造成了我们“拒绝去听她说了什么”这一结果。

的不当行为和“爷们儿”文化风气,甚至不能只去想在工作场合设立“家庭友好时间”和提供育儿服务(尽管这些也非常重要)。我们必须专注于这些更为基础的议题:我们已经习得的那种听取女性发言的方式,或是—让我们暂时回到前面提到的那幅《笨拙》上的漫画—我想称之为“特里格斯小姐问题”的这个问题上。问题并不是“如何能让她得到一个插话的机会”,而是如何能让我们自己更加意识到,是哪些程式和偏见造成了我们“拒绝去听她说了什么”这一结果。

这些关于声音和性别的议题,很多都在“网络喷子”问题中,以及网络所承载和传播的敌意—从辱骂到死亡威胁—中有所体现。我们必须避免过于自信地对互联网的丑陋一面做大而化之的概括。这些丑陋行径呈现为多种不同的形态(比方说,他们在推特上讲话的方式和在报刊文章的评论栏里就不一样),而犯罪性质的死亡威胁和仅仅是“令人不悦”的性别攻击也不应被混为一谈。无论是刚刚失去十几岁的孩子而悲痛欲绝的父母,还是各类“名人”都会成为其攻击对象。但尽管不同机构估计的具体数字有些差异,有一点是很清楚的:这些网络攻击的实施者中,男性的数量远高于女性,而在被攻击者中情况刚好相反。每次我在广播或电视上发言,都会收到许多我们可以委婉地称之为“不恰当地带有敌意”的评论—也就是说,它们表现出了远超出恰当范围的批评,甚至不是在表达一种合理的愤怒—而我所经受的,和其他某些女性比起来,简直不算什么。

我确信,这类辱骂的成因很复杂,它们是由各种不同的因素驱动的。其中有些是小孩子在寻衅滋事,有些是醉汉的酒后胡言,有些是人们一时间情绪失控的产物(他们事后会为自己曾说过这些深感抱歉)。它们更多的是可悲而非恶毒。当我处于一种宽容善意的心境中时,我会想这些“网络喷子”中很多都是错信了推特这样的媒介大肆宣扬的虚假的民主许诺,因而感觉遭到了背叛的人。推特曾被认为能让我们直接接触到那些当权者,从而开启一种新的民主对话。但它根本不能实现这一点:首相或教宗并不会读到你在他们推特上的留言,就像他们也不会读到你写给他们的信件一样—而且大多数时候,官方账号上以首相的名义发表的推文甚至都不是其本人写的。首相怎么可能亲自写这些呢?(至于教宗会不会亲自发推文,我并不是很确定。)我怀疑,某些“网络喷子”的恶意言论,是在将这些虚假承诺带给他们的挫败感发泄到一个更易遭到攻击的传统目标(“一个大放厥词的女人”)上。我们始终要记住这一点,女性绝不是唯一会感觉自己“失语”的群体。

然而我越是注意看女性在网络上收到的威胁和侮辱,就越觉得它们符合我上面讲到的那些古老的模式。首先,无论你具体持何种立场,只要你作为一个女人,胆敢进入传统上由男性把持的那些领域,就必然遭到辱骂。招致攻击的并不是你所说的话,而是你在说话这个事实本身。那些威胁的内容和细节也印证了这点。它们通常都包含一套相当固定的“菜单”:强奸、爆炸、谋杀,等等。(别看我现在说得轻描淡写,当你深夜读到这些的时候,还是会感到恐慌的。)但同时它们中有相当大的一部分旨在让那个女性沉默。“闭嘴吧,你这个臭女人”这句出现得相当频繁。或者它们声言要剥夺女性讲话的能力。“我要把你的脑袋砍下来,然后弄坏它”,我收到过的一条推特留言里这样说道。一名美国记者在推特上收到的威胁,来自一个叫作“砍了头的雌性猪”的账号。还有另外一个女性收到了“应该有人去拔了你的舌头”这样一条留言。

这些留言和推文,以其粗鲁暴力的方式,表达了要把女性从男性话语中隔离或驱逐出去的意图。我们很难不去注意到,推特上这些疯子们的大肆发泄—他们中的大多数也就是发泄罢了—与下议院中那些男议员大声打断女议员的发言,以至于你都听不清她们说了什么这两种行为之间,存在着某种模糊的关联。(在阿富汗的国会里,当他们不想听到女人说话时,似乎可以直接切断她们的麦克风。)具有讽刺意味的是,当女性受到这类攻击时,人们好心建议她们采取的策略,往往都正合了攻击者的意,即让她们闭口不言。你被告知:“别跟那些‘喷子’正面冲突。”“不要理会他们,他们巴不得你关注呢。”“拉黑然后就当什么都没发生就行了。”这些话莫名让人想到“别把事闹大,忍一忍就过去了”这条旧时经常用来劝说妇女的金玉良言,而且可能会让攻击者得到更大的发挥空间,可以肆无忌惮地继续辱骂而不受挑战。

诊断的部分已经说了这么多:那么现实中有没有什么解药呢?和大多数女性一样,我也很希望知道。无论在哪里—办公室、委员会召集处、议事厅、研讨会或是下议院—只要有几个女性朋友或同事聚在一起,她们就必然曾谈论过某种日常层面上的“特里格斯小姐问题”。怎么让我的观点被人听见?如何让人注意到我的提案?该做什么才能参与到讨论中去?我相信,某些男人也有同样的困扰,但如果说有什么东西能将所有背景、所有政治倾向、身处各种各样的生意或职业中的女性联系在一起的话,那就是她们所共享的这种古老的经验:提出意见却无人理睬。你在会议上发表了一个观点,然后四周突然一片沉默。这尴尬的几秒钟过去后,某个男人开始接着讲他之前就打算讲的话:“我刚刚想说的意思是……”你还不如自始至终不开口,结果你只能在心里责怪自己,也责怪那些似乎把讨论会当成他们专属俱乐部的男人们。

那些最后想方设法得以让自己的声音被听见的女人们,采取的经常是某种“雌雄同体”路线,就像梅西亚在广场上或伊丽莎白在提伯利所做的那样,有意识地模仿男性修辞的某些方面。比如,玛格丽特·撒切尔曾专门做过声音训练,以让自己惯于以更低沉的声线讲话,因为其顾问团体认为她女性的尖细嗓音不够有权威感。如果该策略的确见效的话,攻击它似乎显得吹毛求疵了。但所有这一类的技巧和策略都容易使女性感到自己仍然是局外人,只是在冒充一些并不为她们所拥有的修辞角色。更直白地说,让女性假装成男性来分有男性的权力,或许是个短时间内便捷的法子,但并未触及问题的本质。

我们需要在更基本的层面上反思我们的修辞活动所依据的规则。这里我不是在重复那句老生常谈的俗谚—“说到底,男人和女人讲的是两种不一样的语言”(如果事实的确如此,那也一定是因为从一开始他们就被教会去说不一样的语言)。另外我也当然不觉得我们需要沿着“男人来自火星,女人来自金星”这类大众心理学的路子走下去。我有一种直觉,如果我们想在解决“特里格斯小姐问题”上有所进展,就需要回到那些有关话语权威性之本质的第一原则上去—思考这种权威性由什么要素构成,以及我们是如何习得从某些声音中听到权威的。我们应该更多反思占据主导地位的男性话语背后的裂痕和断层,而非将女性推入声音训练师的课堂,催促她们去精心打造一把低沉沙哑的完美人工声线。

在这件事上,我们仍然可以从希腊和罗马人那里借鉴一些东西。诚然,对我们今天在看待公共言说时所带有的这种严重性别化的预设,即男性的 muthos 与女性的沉默,古典文化要负一部分的责任。但同时古典时期也有一些作者,对这些预设做过比今天的我们远更深入的反思:他们富有颠覆性地意识到了其中的利害,为其简单粗暴感到不安,并暗示出对它们的抵制。奥维德或许是断然地让他笔下的女性在形态变化或肢体毁损的过程中失语,但他也暗示交流并不限于开口讲话一种方式,而要让女人彻底缄默也没那么容易。菲洛米拉失去了舌头,却仍然能将事情的始末织进锦缎,以此方式对其强暴者发起指控(这也就是为什么莎士比亚笔下的拉维尼亚不仅仅被割去了舌头,还要被砍断双手)。最敏锐的古代修辞理论家都愿意承认,男性演讲中的那些最精妙的说服技巧,令人不安地接近(他们眼中)女性的诱惑手段。于是他们担忧到,演说是否还那么确定无疑地是一项男性的活动。

一条格外血腥的轶事向我们生动地揭示出,在古代公共生活和演说的背后存在着一场难解难分的性别战争。在继公元前44年凯撒遇刺而起的罗马内战中,马库斯·图留斯·西塞罗—整个罗马世界里出现过的最强演说家和辩论家—被以私刑处死。杀手们继而得意扬扬地将他的头和手割下来带回了罗马,钉在广场的演讲平台上示众。据传,就在这时马克·安东尼的妻子富尔维亚—西塞罗生前发起的很多极具杀伤力的论辩都曾攻击过她—也特地来到了广场。她看到西塞罗的头颅后,取下发间的别针对着死者的舌头一阵猛戳。这是一幅令人不安的奇异画面:一种典型的女性饰物被用作武器,来攻击男性生产其言辞的核心之所在—堪称菲洛米拉故事的反向版本。

爱德华·伯恩-琼斯于1896年对这一场景做了特别“中世纪”风格的描绘,画中失去了声音的菲洛米拉将她被强暴的遭遇织在了其身后的布上

这幅由帕维尔·什韦多姆斯基创作于19世纪80年代的画作色情得令人不适,画中的富尔维亚正淫荡地盯着西塞罗的头颅—她似乎将他的头颅带回了家中

在这里,我指向的是一个具有批判性自觉的古代传统:它并没有直接挑战我之前概述的那个基本模式,而是致力于揭示该模式中的矛盾和悖谬,并且试图提出更大的、关于言说之本质和目的的问题—无论讲话的是男性还是女性。或许我们应该由此得到启示,并力求使那些通常被人们搁置不谈的问题重新进入大众的视野,比如我们应该如何在公共场合讲话,谁的声音更适于这类场合,以及为什么会是这样。我们需要唤起人们对何谓“富有权威的声音”,以及声音中的权威性是如何被建构出来的这类议题的反思意识。我们需要弄清楚这件事,之后我们的现代佩涅罗珀们才能知道如何回应特拉马库斯—或者干脆决定借给特里格斯小姐一些别针。