在序言中,我以江河流域的扩大比喻文化的进展。中国在新石器时代,每一个地方都发展了自己的早期文化,有其地域性的色彩。这些小文化正如许多小河流,会一区一区地合并成较大的文化系统,而较大的文化系统又会进一步合并成更大的文化系统。这是一个不断交汇与融合的演变过程。

为了探讨各种新石器文化的演变,考古学家观察陶器的质地、花纹、形状,以及古人类遗址的布局、生活的方式,厘定出每一种文化的特色,然后再进一步观察这些特色的交换、转变与融合,建构一套全盘的文化分区理论。要注意的是,新石器时代的一些分区,到了青铜时代或更晚的时期,会再一次合并、混合。或早或晚,每一个地方的独特文化系统,终要融合成为中国庞大文化体系的一部分。

“区系类型”是中国考古学界前辈苏秉琦提出的观念。他的“类、型”是相当于上述小地区的文化系统,他的“系”是属于上述较大的文化系统,而他的“区”是每一区综合起来呈现的更大系统。苏秉琦认为中国地区的新石器文化,由各处地方性的文化逐步聚合,终于形成几个涵盖大地区的文化圈。他又说,这是一个漫长而复杂的过程,透过接触、冲突、交流与融合,有分有合,有兴盛,也有衰退。

自从人类发展了农业与牧业,生活有了保障之后,人群相当程度地定居于一地,也有余力启发心智活动。这两个条件使各地人群的生活方式,逐渐具备一定特色,这就是所谓“文化”。人群的生活资源稳定,人口即有增殖,增加的人口不能再留在渐渐拥挤的原来聚落,势必移徙建立新的聚落。他们在新建的家园,一方面带去故乡的文化,为此,一个文化涵盖的疆域,会不断扩大;另一方面,新地区的环境及资源,必与故乡有些差异,为了适应新居的生态条件,原有文化会有所改变。一个地区文化的聚落群,增殖到一定程度,其分布的空间,又会与另一地区文化的分布空间相接,甚至犬牙相错,彼此穿插叠合。不同文化群之间,遂因竞争而有冲突,也因接触而有交流。这一过程,在各地不断重复进行。文化群之间会经过融合,形成涵盖地区广阔的文化圈,而其中又仍有共相中之殊相。

苏秉琦将中国地区的考古文化划分为六大区系:1. 以燕山、长城南北地带为中心的北方;2. 以山东为中心的东方;3. 以关中、晋南、豫西为中心的中原;4. 以环太湖为中心的东南部;5. 以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部;6. 以鄱阳湖—珠江三角洲一线为中轴的南方。今日“中国”的概念,包括的疆域,超越了上述六个文化圈的空间,蒙藏、中亚、西南山地及沿海岛屿又各有自己的文化圈。苏氏提到的系统,是中国新石器文化遗址分布最密集的几个大地区,不但资料多,发展的线索也较为清楚。单由这几个文化圈的发展轨迹,已足够呈现中国古代人类文化的聚合过程。

这些大地区的文化圈,已如前述,是由各区域内部不同文化融合聚合形成。即使在这些文化圈已经成形之后,内部的个别文化之间,还是有其起伏与竞争。

六大文化区系位置图

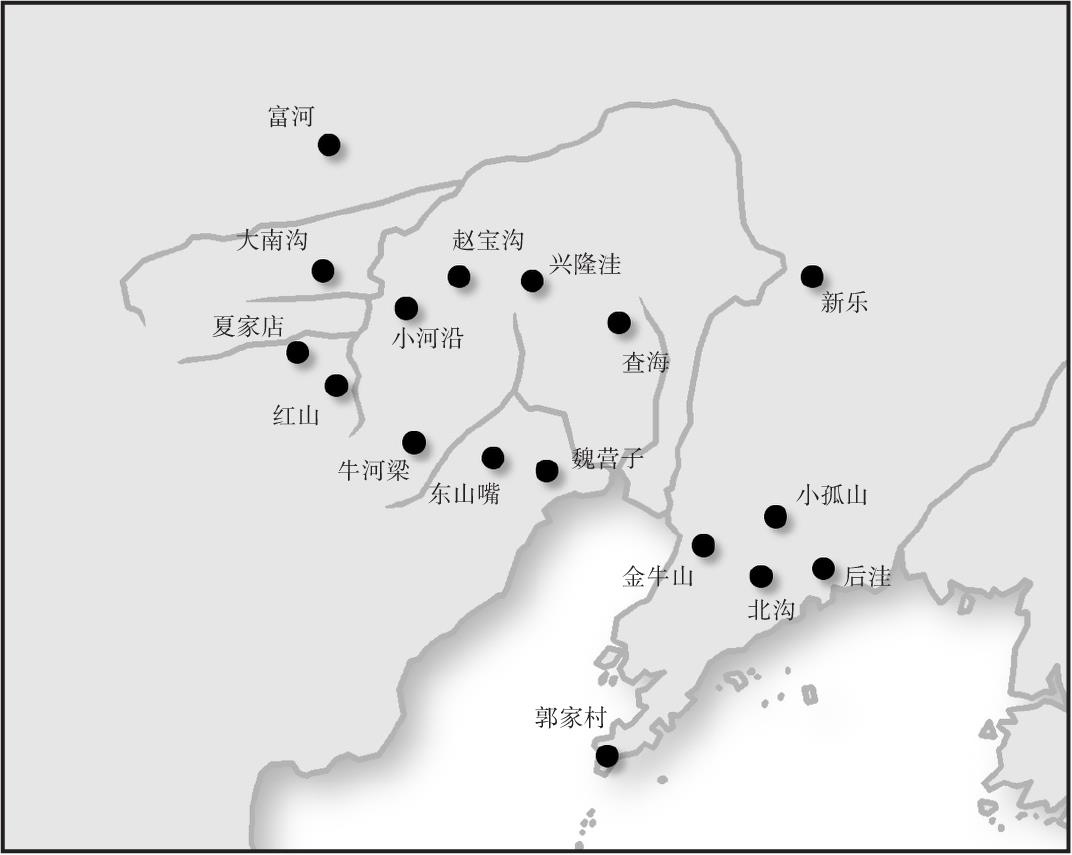

先从北方地区观察:广义的北方应有西北、北方与东北三大区。狭义的北方据现有的资料言之,当以辽西与内蒙古中南部为中心区系。再加细分,则又可划分为辽宁朝阳、内蒙古昭乌达盟、北京天津一带及张家口地区等四个分区。这些地区,地处后日的长城线,是农牧交错的过渡地带。有此生态特色,于是不同文化群体,会同时并存,互相影响。距今七八千年,阜新查海遗址和敖汉旗兴隆洼遗址,相距不到二百公里,但两个文化却各有特色。其后,由查海文化发展的红山文化,以赤峰为中心,与另一以朝阳为中心的富河文化,曾同时并存。甚至在进入青铜文化时期,夏家店下层文化与夏家店上层文化,既是上下相叠,又是交错存在,这两个文化的交接处,即在赤峰附近。在夏家店下层文化遗址,出现了点状分布及线状连绵的防御工事,即可能反映两个文化群之间的竞争与冲突。这两组文化,在有些地区,又是前后相接的,例如大南沟的后红山文化遗址,即有红山文化后期与夏家店下层文化衔接的痕迹。这两组文化,各有其发展系列,却又轮流占据该区的中心地带,一进一退,互相覆盖。

北方区系重要遗址位置图

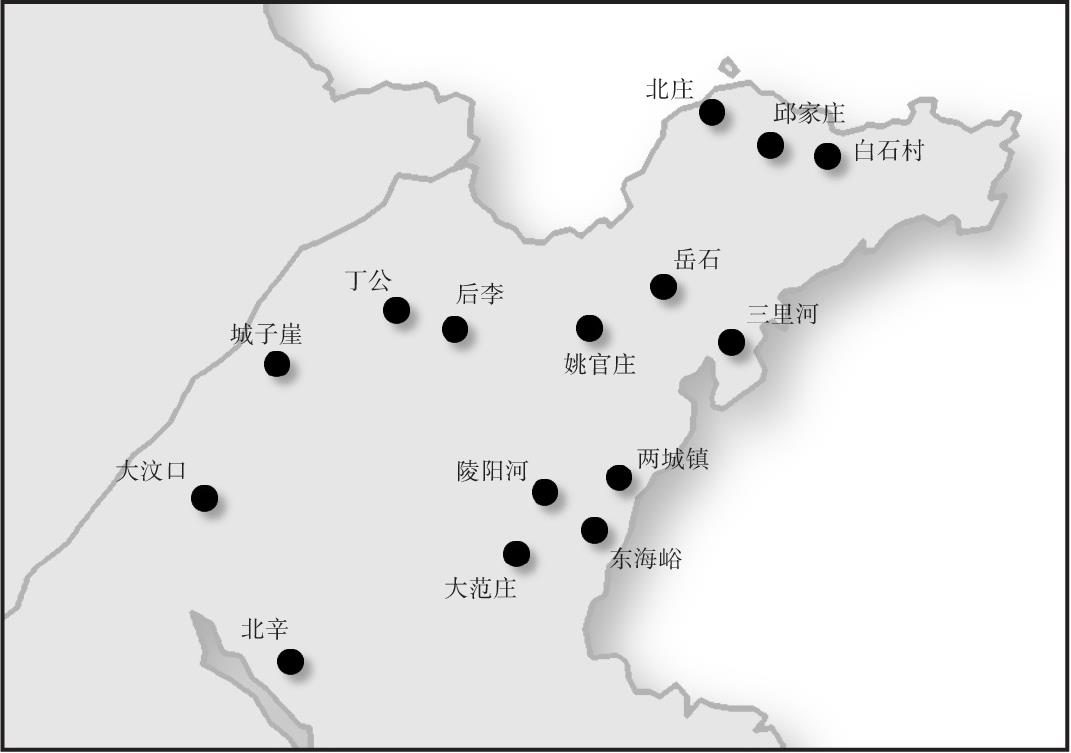

第二个文化圈是以山东为中心的东方,其新石器文化又可分为鲁西南与胶东两个地方文化系列。鲁西南滕州市北辛发现距今七千年的早期农业文化。其后的大汶口文化,遗址分布密集。北辛—大汶口—龙山文化,自成一个独特的文化系统,其中一些文化特质,绵延四五千年之久。胶东地区则另有自己发展的线索,年代跨度由距今七千年到二千年,上下五千年,有其一定的地方色彩。胶东的地方文化,平行于鲁西南系统的每一阶段,有单独的发展,也有互相影响之处。

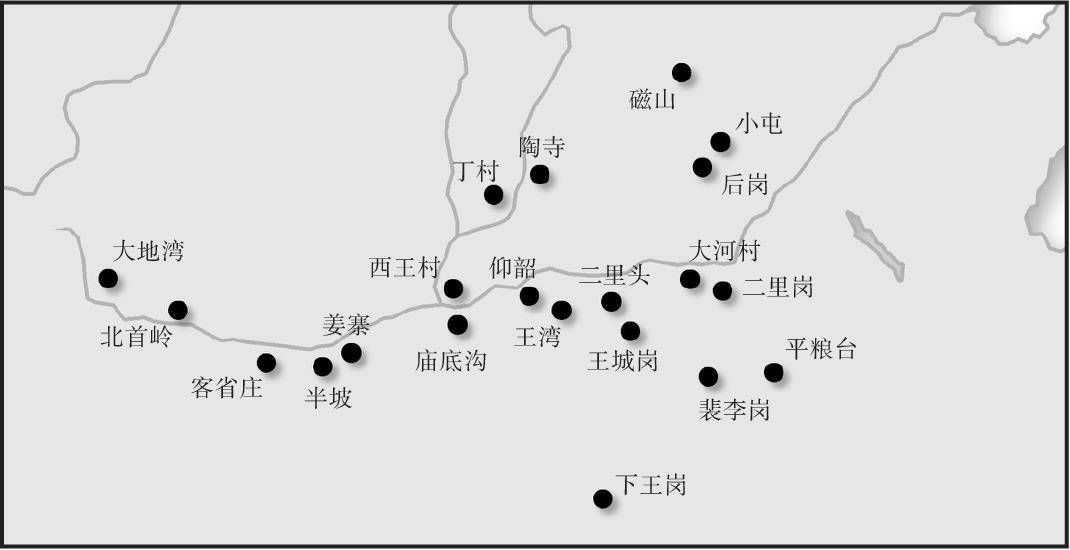

第三个文化圈是以关中、晋南、豫西为中心的中原。历来,中国人以为中原是中国文化发展的核心地区。考古学上,长期以来,仰韶文化占了中国新石器文化的主流位置。考古学资料累积丰富之后,上述六大文化圈平行发展而又彼此影响的观念,已取代了中原中心论的旧说。在中原文化圈这一广袤的区域,内部有几个自成格局的地区:陇山以西,虽然是中原的一部分,其文化与西陲地方文化有相当关系;郑州以东的地方文化,则与山东地区的文化有密切交换,以致呈现过渡的模糊现象;中心地带是宝鸡到郑州一线。然而,在中心地带的仰韶文化,仍有东西两个系列:宝鸡与陕州之间为西支,洛阳与郑州之间为东支。

中原文化圈的文化发展,也与前两个文化圈一样,跨越距今七千年到二千年,有五千年的分合与进退。距今六千年前后是仰韶文化的发展期,距今五千年前后,则已是后仰韶文化时期了。这一漫长岁月,从仰韶的早期与晚期,过渡到客省庄二期文化,然后到周文化,其间有相当清楚的连续性。中心地带的仰韶文化西支,则又有两个文化系统平行发展,从六千年前北首岭下层文化裂变为二系:一个是半坡类型,一个是庙底沟类型,都是关中的地方文化,两者纠缠交错,同时存在,最后庙底沟类型发展的力量较大,向东延伸,远达郑州,而半坡类型却是株守渭河流域,拱手让庙底沟类型占了仰韶类型主流。

东方区系重要遗址位置图

中原区系重要遗址位置图

比较半坡与庙底沟两个类型的生活方式,两者都是粟作的农业文化,但是半坡类型除种粟的农具之外,仍有相当发达的砍伐工具及渔猎用具;庙底沟类型的器具,则以农具为主,砍伐、渔猎用具所占比例不大。半坡类型的衣着多用兽皮,而庙底沟类型的衣着则多用植物纤维。两者相较,庙底沟类型是以农业为主的经济形态,其蓄积的资源可能更为丰厚,故判定了两个类型系统平行发展,而庙底沟类型终于成为优胜的一支。庙底沟彩陶的彩绘图案,玫瑰花纹是其独有的特色,有整枝的花形,也有简化的枝叶与花瓣。苏秉琦认为这一花纹与中华民族自称“华族”,或有相当的关系。如以此观念推论,庙底沟类型的优势,也表现于其相当发达的艺术了。

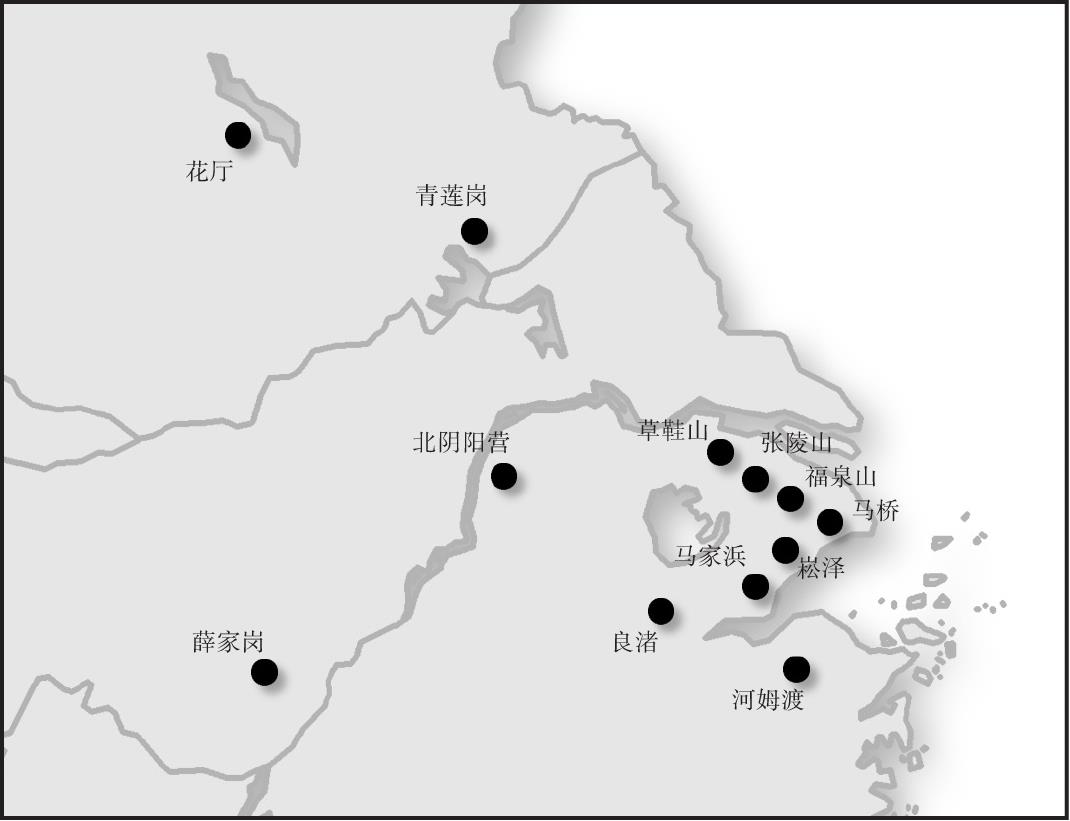

第四个文化圈是环太湖的东南地区。这一地区,遍地是河川湖泊,生态环境与华北完全不同,由新石器时代以来,即以栽培稻米的农业,加上渔捞与采集水产为主要生活方式。这一区域的内部,可区分为太湖地区、宁镇地区及淮河地区,当然其中又有更小的区别。太湖地区的文化系列,上起七千年前的马家浜文化,到四五千年前的良渚文化,向下延伸到三千年前的吴越文化,也有四五千年之久。这一系列的文化,数度出现高潮:良渚文化的礼仪中心与礼器,是江南文化史上的奇迹,而吴越文化能在东周时与中原争雄,也不是没有根源的突发事件。宁镇地区的北阴阳营文化,西向到达安徽潜山的薛家岗;北阴阳营文化的上层则出现河南偃师二里头与郑州二里岗文化的特色。是以,宁镇地区有东西与南北两个方向的交流。淮河地区的花厅遗址文化,则为良渚文化与大汶口文化的交汇,接受两者的影响,形成独特的地方文化。因此,东南文化似以环太湖的良渚文化作为优势的一支,而又有沿江的宁镇文化与沿海北上的花厅文化两个支系。

东南区系重要遗址位置图

第五个文化圈是以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南地区,其中江汉平原与四川盆地是两分区。江汉平原这一地区的农业,早在七八千年前,即出现于洞庭湖滨的城背溪与彭头山,更早的可能的稻作遗存发现于湖南道县的玉蟾岩。该区文化可分为三个文化系列:大溪文化系列的代表是巫山大溪、宜都红花套、枝江关庙山诸遗址,其分布为长江中游的中心;在其北面,是汉水上游的郧阳青龙泉与淅川下王岗的文化系列;在其东面,则是武昌放鹰台与京山屈家岭的屈家岭文化系列。这三个文化系列,互相影响,也受北方中原文化的影响,以青龙泉文化言,下层受仰韶文化的影响,中层受屈家岭文化的影响,而上层则受大溪文化之后石家河文化的影响。江汉地区在进入青铜文化时期,因为楚国兴起,遂以“楚文化”代表整个地区的文化了。

西南区系重要遗址位置图

四川盆地的文化,内部又可分为巴、蜀两个系列。距今五六千年前,广汉三星堆的底层,即古代巴蜀文化的根源。三千多年前的三星堆文化与万县的古代巴文化,分别发展为巴、蜀两系的青铜文化,其间也分别与商周及楚文化有所交流。

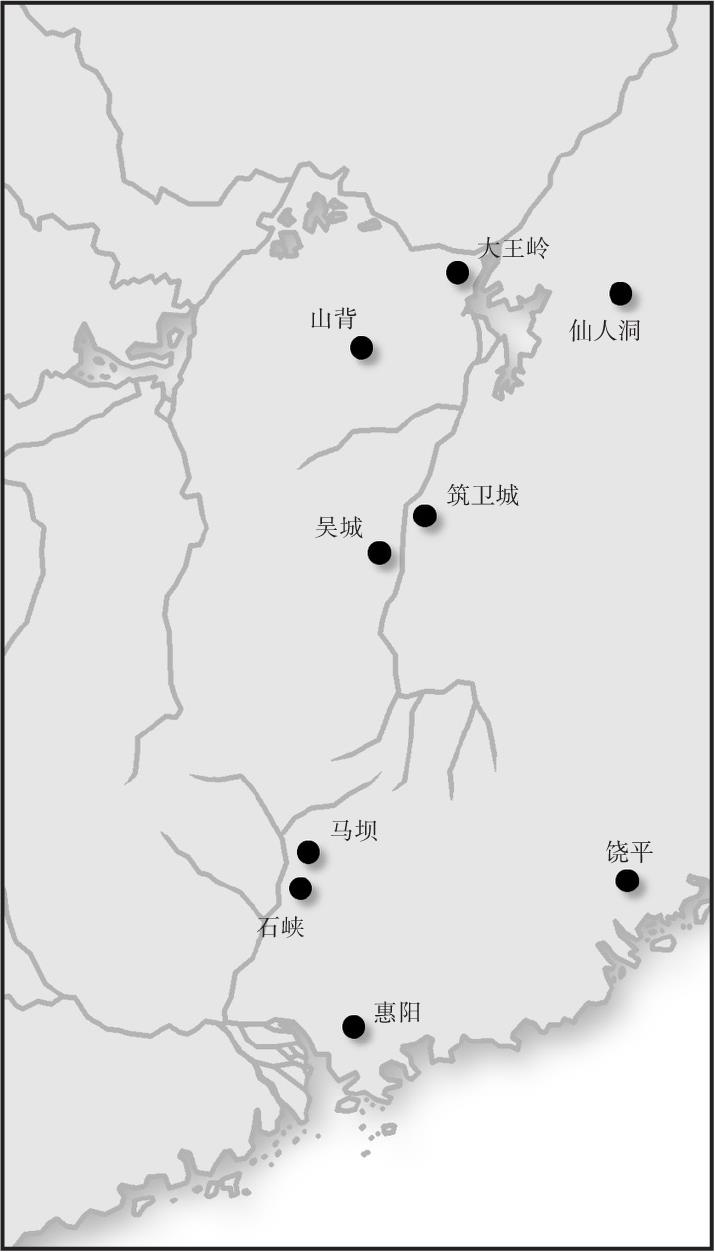

第六个文化圈是以鄱阳湖—珠江三角洲一线为中轴的南方。这一区的东系是由浙江到福建、台湾以至潮汕地区的沿海丘陵地;中系是赣水溯源,跨过五岭,进入北江,直达珠江三角洲;西系则是沿湘水过五岭,入西江流域一线。各系都有几何形印纹陶,但是由于这一地区地形复杂,交通不便,是以不但各系具有自己的特色,内部还有更小的文化群。这一地区面向太平洋,太平洋西边的岛屿链及南北走向的洋流与季候风,使这一地区有联系大陆与海洋的优势。

以上六大文化圈之间,在新石器时代彼此有所影响。在华北地带,中原的后期仰韶文化,鲁南苏北的青莲岗—大汶口诸文化,与江汉间的屈家岭文化毗邻而居,有切不断的交流。到了距今四千年前,北方的红山文化经过张家口草原通道,折向山西的汾河河谷,在临汾盆地的襄汾陶寺遗址,与来自关中的仰韶文化汇合,故陶寺文化接受了江汉文化与东部沿海文化的影响。这几方面的聚合,终于给予中原文化巨大的发展能量,蔚为夏商周“三代”文明的主流。三千余年前,周代开国,中原的华夏与东方的文化,融合为黄河流域的主流文化。稍后,楚文化集合江汉与南方文化的力量,成为长江流域的主流文化。更稍后,东南的吴越文化,一度向这两大主流文化挑战。中国本部几个大文化圈终于在秦汉时代开始融合,但至今中国各地文化的差异,仍可以回溯到新石器时代。

南方区系重要遗址位置图