在实践认识过程中形成的灾难医学救援知识体系,是以灾难医学救援价值观为引导,包含科学、技术、管理等知识在内的复杂工程知识系统。各分支知识体系间相互关联和渗透,共同构成灾难医学救援知识体系。对知识结构的把握,应从静态和动态两方面去考察。从静态角度来考察,我们可以把灾难医学救援系统的知识结构划分为“基础资料—信息—知识单元”层次结构,以及“认识主体—认识客体—知识—连接体”的四面体结构;从动态角度来考察,我们可以把灾难医学救援系统的知识结构划分为“意会知识—显性知识”的互动结构,以及“常识—工程—技术—科学”等专门知识间相互渗透的网状循环结构。

一、从静态角度把握灾难医学救援系统的知识结构

一、从静态角度把握灾难医学救援系统的知识结构

任何系统在一定时空范围内是基本稳定的,否则就形不成具备特定功能的系统。从灾难医学救援系统进化的某一点去考察,该系统的知识结构具有相对固定的形态,有相对静止的结构。这里首先介绍相关理论和基本概念,然后结合灾难医学救援系统的特殊规律,对“基础资料—信息—知识单元”层次结构、“认识主体—认识客体—知识—连接体”的四面体结构进行介绍。

在对“基础资料—信息—知识单元”层次结构介绍之前,我们先介绍当代著名哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper,1902—1994)的“3个世界”理论,这有助于我们对于基础资料、信息、知识单元的理解。卡尔·波普尔在《客观知识》中说到:“我们可以称物理世界为‘世界1’,称我们的意识经验世界为‘世界2’,称书、图书馆、计算机存储器以及诸如此类事物中的逻辑内容为‘世界3’”。

袁向东参考各家之见,认为基础资料属于“世界3”中的孤立对象,如一个或若干声音单元,一个或若干图形符号单元,其最显著的特点是具有某种不确定性。如“5月12号”是一项基础资料,“2008年5月12号”仍然是一项基础资料,它们可以与许多不同的事情相联系。

在“世界1”中,物质客体的外形、质地、结构、功能和组分都是信息,是物质客体互相区分和联系的基础。物质世界亿万年的演化都在这些物质客体上留下了结构性痕迹信息,比如说庞贝古城火山灰中的尸体保留了古代火山灾难的信息,千年古树的年轮保留了气候变化的信息等;在“世界2”中,人类思维活动留下的信息及其变化是哲学认识论最关注的一些问题,它可能存留于人的大脑之中,也可能以某种形式表达在人类的肢体活动中。这里的肢体活动是广义的,包括声带规则的发声行为——语言。这些信息都起源于个人大脑的活动,因而具有“主观”的特点;在“世界3”中,卡尔·波普尔认为,信息就是各式各样的“逻辑内容”,即按逻辑关系相联系的陈述,主要包括问题、问题境况、批判论据、理论体系等。“世界3”包含的信息和客观知识在本质上是一致的。信息至少包含两项基础资料,并具有确定含义的基础资料的平凡组合,它们表现为某种语境中的基础资料集。例如“5月12日是汶川大地震纪念日”就可以看作是信息。信息只是对事物的简单陈述,缺乏不同事物之间的某种结构关系,因而缺乏完整意义。

知识单元是结构化的信息集,具有包括前提到结论的完整意义。在平面几何里,“点”“直线”、“平面”、“三角形”都是该领域内的基础资料,“两点之间可引一条直线”、“无限延长而不相交的两条直线为平行线”等定义和公理都处于信息的层次,而由定义和公理演绎出的每个定理都可视为一个知识单元,如“三角形三内角之和等于180°”、“直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方”。又如,“2008年5月12日发生了汶川大地震”、“汶川大地震面波震级达8.0Ms”、“汶川大地震矩震级达8.3Mw”、“汶川大地震严重破坏地区超过10万平方千米”、“汶川大地震导致近7万人死亡”、“汶川大地震是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震”、“5月12日成为汶川大地震纪念日”这7条信息便构成了一个知识单元,它不仅有确定的含义,而且有完整的意义。

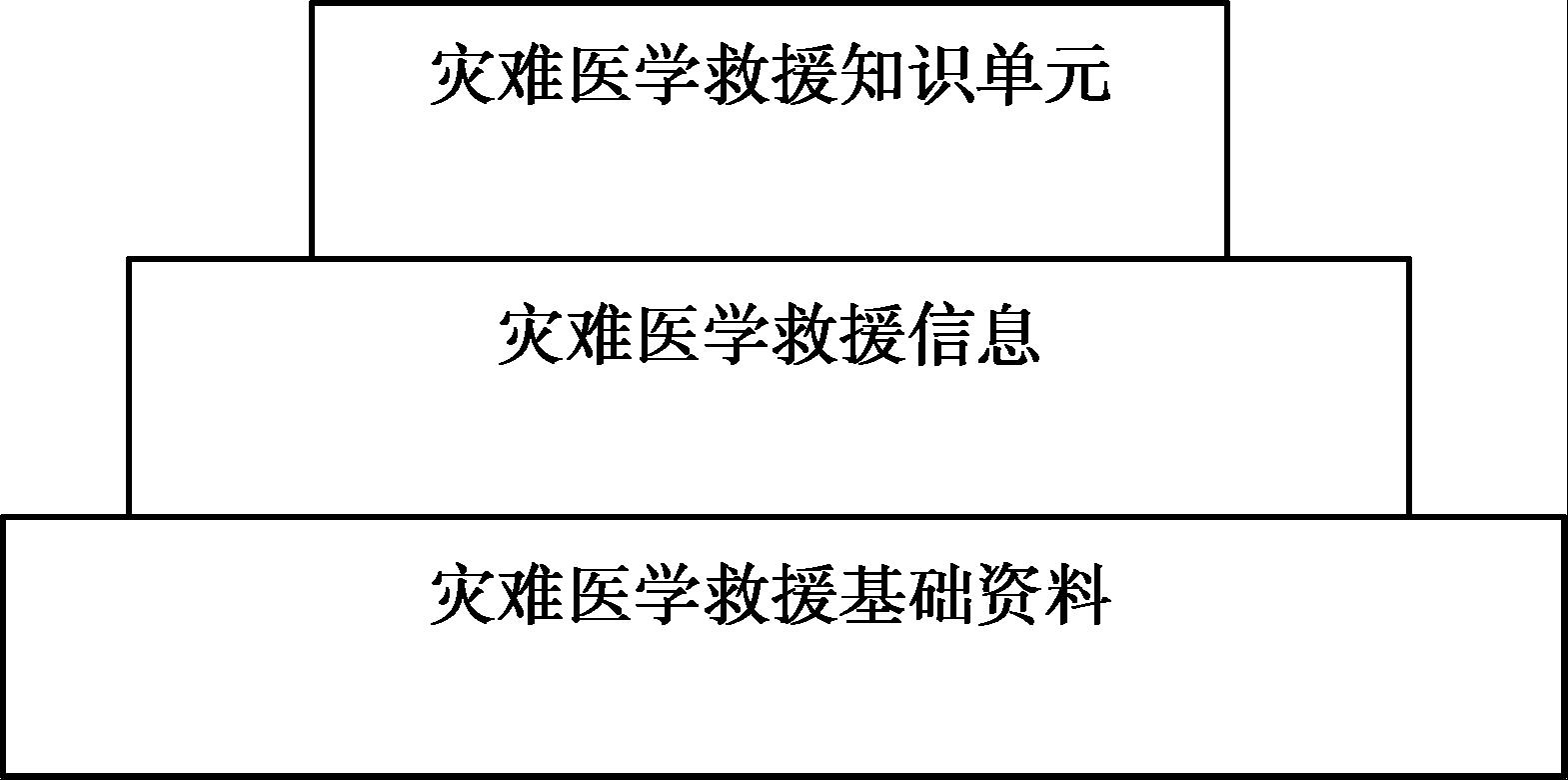

灾难医学救援知识系统是由基础资料、信息、知识单元组成的,三者的关系如图3-1所示。在灾难医学救援知识系统中,存在大量的基础资料,它们位于底层;灾难医学救援信息是经过大脑加工形成的具有确定意义的基础资料集;知识单元则是由信息构建的有结构的信息集。

图3-1

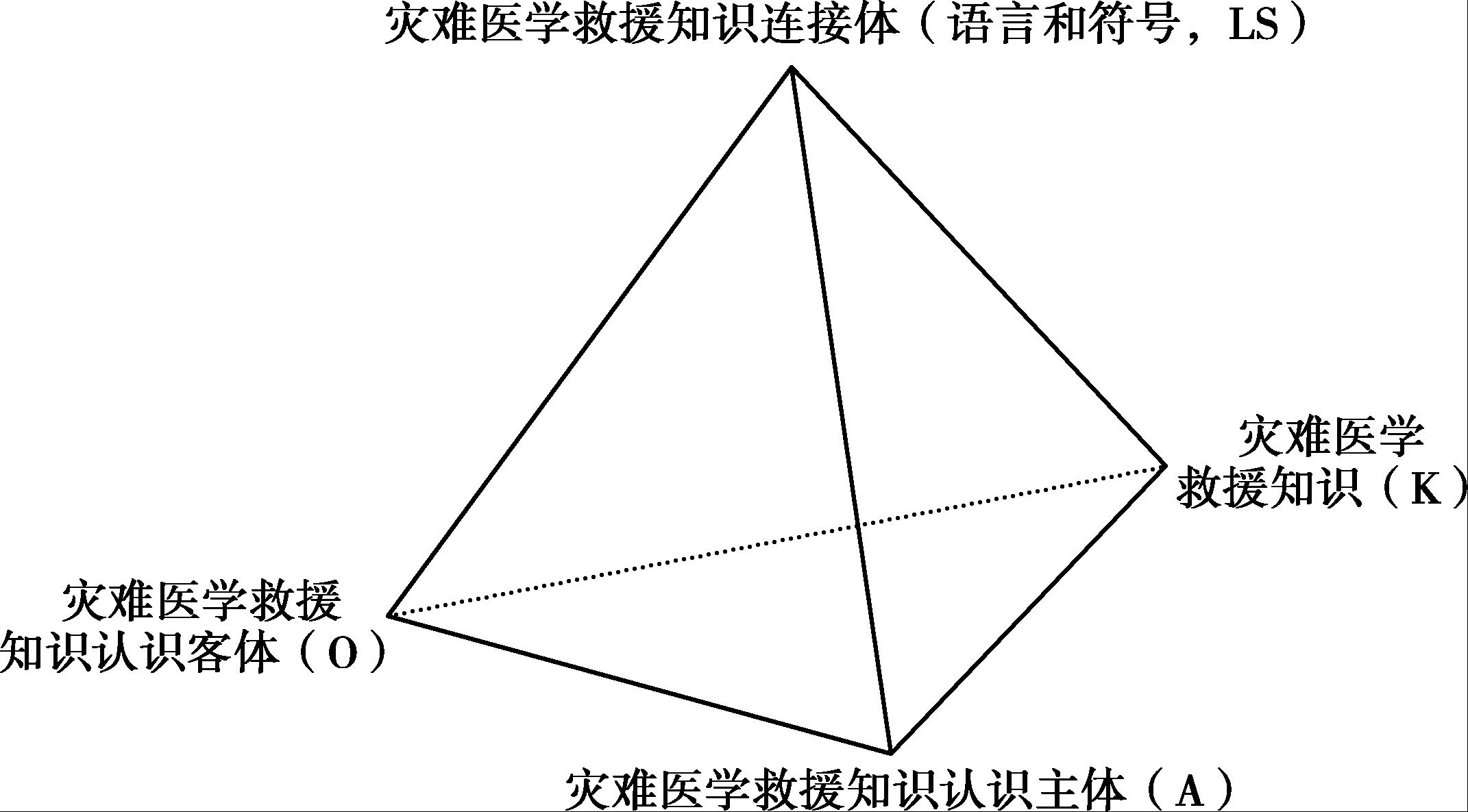

董光璧认为,知识认识具有四面体结构。由认识主体(以科学家为主,记作A)、认识客体(记作O)、认识结果(即包括科学知识在内的各种知识,记作K)和作为前三者联系媒介的语言和符号(这里的符号是广义的,包括各种图形和文字,记作LS)组成,灾难医学救援知识认识结构也不例外,形成图3-2所示的知识认识结构。四面体的底面A-O-K(灾难医学救援知识主体-灾难医学救援知识-灾难医学救援知识客体)代表知识认识的基础平台;平面A-LS-O(灾难医学救援知识认识主体-灾难医学救援知识连接体-灾难医学救援知识客体)代表知识主体经由语言和符号表达的认识过程;平面A-LS-K(灾难医学救援知识认识主体-灾难医学救援知识连接体-灾难医学救援知识)代表认识主体经逻辑或非逻辑推理得到的结果;平面K-LS-O(灾难医学救援知识-灾难医学救援知识连接体-灾难医学救援知识认识客体)代表知识和认识客体间经由语言和符号的表达和解释关系。对于基础平台和三条连线的关系,可做出这样的解释:连线A-O和相对的顶点K,反映知识和认识主体和认识客体发生关系的结果;连线A-K和相对的顶点O,反映客体是认识主体和认识结果间的桥梁;连线K-O和相对的顶点A,反映客观世界的事物经认识主体的思维活动生成属于“世界3”的客观知识。

图3-2 灾难医学救援知识

二、从动态角度把握灾难医学救援系统的知识结构

二、从动态角度把握灾难医学救援系统的知识结构

从静态角度来考察灾难医学救援系统的认识结构,有利于形成整体的认识框架,但是在知识快速增长的时代,从动态角度来考察灾难医学救援系统的认识结构,更有利于理解知识结构演变进化的过程,对灾难医学救援系统的认识结构形成更加深刻的认识。这里首先介绍相关理论和基本概念,然后结合灾难医学救援系统的特殊规律,对互动结构和网状循环结构进行介绍。

灾难医学救援系统的互动知识结构主要是意会知识和显性知识的互动结构。所谓“意会知识(tacit knowledge)”,是“难以用语言形容的”、“表现出明确意向的信念(committed belief)”的知识。对于意会知识,我们容易从掌握“诀窍”的人身上理解这种无法表达的知识的存在,如身怀绝技的厨师,巧夺天工的手工匠。它们具有稳定的制造某些产品的知识,但这个过程很难用语言表达。灾难医学救援领域内也是如此,有些医务工作者可以凭借经验、不借助任何标准分类方法对伤员伤情进行判断并在短时间内做出准确分类。意会知识虽然具有强烈的个性化特点,但背后也蕴含着科学知识。所谓“显性知识(explicit knowledge)”,是指以图形、文字和声音等形式表达的、能在人类社会中持续存在和传播的知识。在知识发展的过程中,一些意会知识会逐渐转变为显性知识,但另外一些意会知识主要靠非语言的动作、比喻和模型来传承,容易湮没在历史中。意会知识和显性知识互动结构提示我们不仅要关注成型的显性知识,更要对有重大意义的意会知识加以深入探究,早日将其转化为显性知识,从而丰富灾难医学救援知识体系,提高灾难医学救援的整体能力。

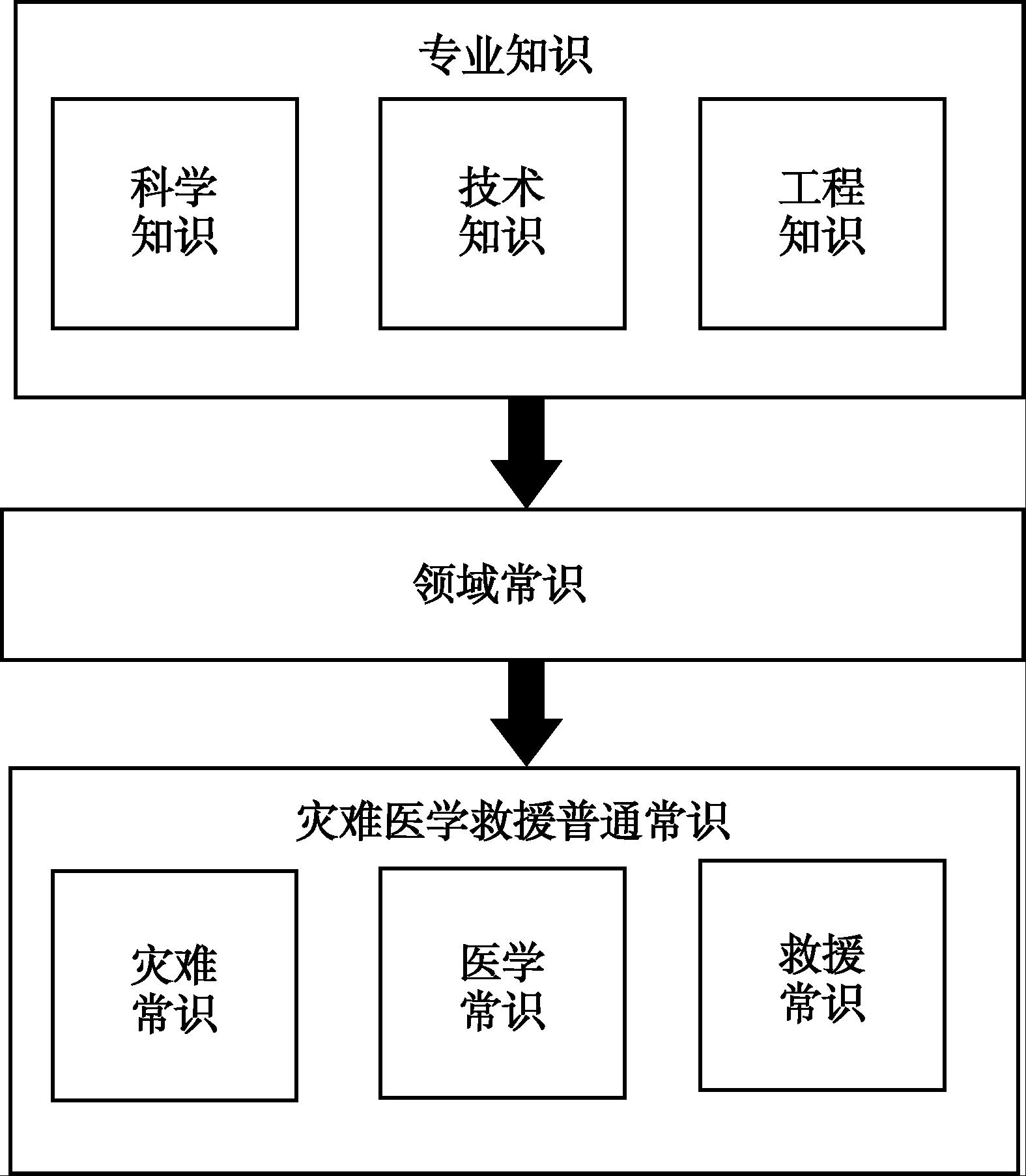

灾难医学救援系统的网状循环结构是“常识”、“工程”、“技术”、“科学”等专门知识间相互渗透形成的,关于“工程”、“技术”、“科学”的定义和特征前文多有述及,这里主要介绍“常识”的特征、“常识—工程—技术—科学”的网状知识结构。

长期以来,专门的知识,如工程知识、技术知识、科学知识,除了回答“是什么”的问题外,还要回答“为什么”、“如何进行”,才能形成完整的知识体系。“常识”则只回答“是什么”的问题,比如说“地震会导致地面晃动”,这样的常识一般人都能掌握,它与所有人的日常生活和工作相联系。普通常识的来源与经验密切相关,但是在教育、科学不断发展的过程中,越来越多的专门知识成为“领域常识”,比如说“成人有206块骨头”、“地震纵波比横波更早到达震中”已经成为医学领域和灾难科学领域的常识。随着高等教育的普及,领域常识也可以转化为普通常识。综上,“常识”的基本特征有以下几点:

(1)普通常识内容来源于经验,能为正常人所共享,它们通常以自然语言表达;

(2)普通常识推理往往需要使用非单调逻辑;

(3)普通常识往往蕴含复杂的语境(包括基础资料和相关信息),对语境有较强的依赖。同时由于语境的复杂,使得对它的检验、评价也变得十分复杂,并很难形式化。

(4)存在一类特殊的来自专门知识的常识(领域常识)。

如前所述,常识在数量上大大超过专门知识,它们就像卡尔·波普尔比喻过的蜜蜂酿造出来的原蜜,它们直接来源于自然界的植物。生活在世界各地的蜜蜂生产的原蜜,由于采蜜的地域、蜜源、季节的不同而各具特色。常识如同原蜜,也具有很强的时间性和地域性。比如说沿海渔民,经常要根据海风的变化判断天气情况,而内陆的居民就对天气变化相对不敏感。科学、技术、工程方面的专门知识犹如经加工提炼后的专用蜂产品,数量大大小于常识,使用者的数量也要小于常识使用者的数量。参考袁向东提出的“常识—工程—技术—科学”的网状知识结构,我们绘制如图3-3所示的灾难医学救援系统知识的网状结构图。

图3-3 灾难医学