人类是从大森林中走出来的,山陵是原始文明的诞生地,对大山的崇拜构成人们最基本的文化信仰。古之建邦设都,必有名山大川以为形胜。崇祀山陵是中华传统文化重要内容。在东北少数民族中也相当普遍。东胡人崇尚木叶山、大鲜卑山,留下嘎仙洞不朽的石刻祝文。

高句丽贵族源出扶余地方,迁居鸭绿江中下游,不忘祖迹,刻“好太王碑”,永志其史。北方民族于高山巨阜设坛祭天,已见于秦、汉、唐、宋的泰山封禅和祭祀,给我们留下的震撼,可谓余波荡漾,经年不息。肃慎族系对长白山的崇祀,无疑是泰山祭祀文化的折射和延展,留下长白山大祭坛等不朽的神迹。

高句丽贵族源出扶余地方,迁居鸭绿江中下游,不忘祖迹,刻“好太王碑”,永志其史。北方民族于高山巨阜设坛祭天,已见于秦、汉、唐、宋的泰山封禅和祭祀,给我们留下的震撼,可谓余波荡漾,经年不息。肃慎族系对长白山的崇祀,无疑是泰山祭祀文化的折射和延展,留下长白山大祭坛等不朽的神迹。

对山川的崇祀,造就了中华民族独特的泰山封禅文化。

中国最早的礼俗典籍《礼记·祭法》载:“山林川谷丘陵,能出云,为风雨,见怪物,皆曰神。”认为神居于山,山能出云,能致雨,还常常出现奇怪的动物,皆认为是神。《韩诗外传》曰:“夫山者,万民之所以瞻仰也。草木生焉,万物植焉,飞鸟集焉,走兽伏焉,四方并取与焉。出风云以通乎天地之间,天地以成,国家以宁。”《尚书大传·略说》:“山……出风云以通乎天地之间,阴阳和会,雨露之泽,万物以成,百姓以飨。”

说的是,高高的山上出风云,与天相通连着。那里是“万物以成”,百姓赖以取食和生存的地方。山不仅是生活资料的供应之地,也是人们精神力量的依托之所。

说的是,高高的山上出风云,与天相通连着。那里是“万物以成”,百姓赖以取食和生存的地方。山不仅是生活资料的供应之地,也是人们精神力量的依托之所。

《周易·大畜·象辞》曰:“天在山中,大畜。”

畜,畜积。“大畜”,本指卦名,六十四卦之一,乾下艮上,即天在山上,积畜宏大,指天包含在大山之中。就是说,早在周代,人们观念上将山岳与天视为连体,不能截然分开。故祭祀山陵,亦等同于祭天。往往规模宏大,极具震撼力。

畜,畜积。“大畜”,本指卦名,六十四卦之一,乾下艮上,即天在山上,积畜宏大,指天包含在大山之中。就是说,早在周代,人们观念上将山岳与天视为连体,不能截然分开。故祭祀山陵,亦等同于祭天。往往规模宏大,极具震撼力。

当人类走出山林到平野河川生活的时候,对大山的崇祀心理,丝毫没有削减。他们把祭山和敬天紧紧结合在一起,成为治者安邦定国的重要举措,称为岳镇,像五岳之首的泰山那样安定四方。

泰山,地处华北大平原与山东山地交汇处,主峰在泰安城北,海拔1545米。泰山在先秦,是齐鲁两国分界线。也许正因其处于齐鲁文化集大成的交汇点上,又是我国中原东部最高的山,才成为中华民族祭祀文化的中心区。

走过五千年文明历史的中华民族,之所以对这一祭祀文化念念不忘,只因为那是我们先世曾亲历过的。不管二十一世纪的人们如何看待这些崇山敬神活动,觉得是多么幼稚可笑,这些封禅活动,作为历代国之大典,尽管褒贬不一,却作为中华民族兴盛的标志载入史册,成为历代皇家丰功伟绩的见证,并永存于人类文化史的记忆之中。

泰山封祭地 陈景河摄

在探讨北方民族何以如此崇祀拜谒长白山之前,先了解中华民族泰山封禅文化是非常必要的。为此,笔者曾两次拜谒泰山,深感泰山祭祀文化的源远厚重,及其在中国人心目中的地位。

封禅:封是指在高山上堆土,增山之高以近天;禅是指在山下高处堆土增地之厚,以禅地祇。这座自然山岳,受到文明大国历代最高统治者封禅独尊,且延续数千年之久,几乎贯穿于中华文明史,在中外文化史上绝无仅有。

五岳独尊局面的形成有个漫长过程。秦朝大一统局面形成前,有过不同地域、不同民族自己的圣山祭。泰岳祭,是中华民族大一统形成的象征。

说起来,封禅泰山,对历朝历代都不是寻常之举。所传七十二帝泰山封禅,是指传说时代的尧、舜、禹等贤君的泰山封禅,那只是传说。有据可查的登封泰山的皇帝有秦始皇、汉武帝、汉光武帝、唐高宗、唐玄宗。最后一位封禅泰山的是宋真宗。

泰山封禅,是一件极为严肃、庄重、荣耀之国家级盛典,成为历朝君王的最高理念和终生追求。因为不是随便哪个皇帝都可以举行封禅大典的,只有王者易姓而起,革故鼎新,四方治定,实现华夏大一统,又连年丰稔,天下太平,还得出现祥瑞征兆时,才可言封禅泰山。

战国五霸之主齐桓公,自以为霸业已成,意欲封禅泰山。良相管仲提醒他,昔者伏羲、黄帝、尧、舜、禹等十二帝,因受天命而得封泰岱。齐桓公极言自己北伐山戎,西伐大夏,九合诸侯,一匡天下,还不算受命于天吗?于是管仲又以祥瑞未现而劝阻,齐桓公只好作罢。其实,齐桓公虽然取得五霸之首地位,也仅是公侯职级,是没有资格封禅泰山的。

周朝衰微之时,成王的陪臣季氏执政,仅是旅于泰山借机祭之,即受到孔子贬讥。作为诸侯级人物祭山川,必须在封域之内。季氏仅是陪臣而祭泰山,是非礼之举。

秦王扫六合,统华夏,建郡县,施律治,车同轨,书同文,北击匈奴,南定百越,实现华夏之大一统,功盖六雄,霸称始皇。他自以为临位二十六年,统一天下,四海宾服,可谓功垂千古,于是封禅泰山。但因有筑长城、阿房宫等徭役,有焚书坑儒等苛政,而被后世诟病,皆讹曰:“始皇上泰山,为暴风雨所击,不得封禅。”司马迁也论讥曰:“此其所谓无其德而用事者邪?”

东汉光武帝制造谶书《河图会昌符》,称得到天的启示而封禅泰山,同样被后世所指责。

唐太宗当上皇帝后,兴科举,抑藩镇,均田亩,任贤能,和亲西藏,击败突厥,实现贞观之治,其功甚伟。朝野力促封禅,甚至制定详尽的封禅泰山仪注,而终因种种不便而作罢,史家以为其天命未至。

唐高宗麟德二年(665),武则天陪高宗皇帝登封泰山,实现“升坛亚献”。三十一年后,这位女皇独断专行,在中岳嵩山完成了中国历史上第一次由女皇主持的封禅大典。尽管没能动摇泰山独尊的地位,也算是女皇对传统观念的一次挑战。

唐玄宗封禅泰山,也有艰难过程。晋人刘昫所撰《旧唐书·礼仪志》对此有详尽记载。开元十三年(725)十一月十日,玄宗初以“灵山好静,不欲喧繁”,只议“用山下奉祀之仪”,宰臣们自然要苦劝登山封禅。接下去便议:燔柴在祭前还是祭后?结果是争论不休。最后由玄宗拍板,定为“依后燔及先奠之仪”。此时,玄宗担心的是天公不作美,登封遇到暴风雨雪。果然,那天顿有大风从东北来,“自午至夕,裂幕折柱,众恐”。中书令张说倡言曰:“此必是海神来迎也。”到了岳下,果然天地清晏。

次日又“劲风偃入,寒气切骨”,玄宗吃不下饭,竟“露立至夜半,仰天称:‘某身有过……当罪,兵马辛苦,乞停风寒’,应时风止,山气温暖……行事(即祭祀)日,扬火光,庆云纷郁,遍满天际……夜中燃火,相属山下,望之有如连星……丝竹之声,飘若天外。”

玄宗自山上,便赴社首山

,行祭地祇之礼。百察、蕃夷争前迎贺。玄宗亲自到朝觐之明堂帐殿,接见文武百僚、儒生文士、藩王使臣等,其中渤海国靺鞨侍子,亦位列其中。

,行祭地祇之礼。百察、蕃夷争前迎贺。玄宗亲自到朝觐之明堂帐殿,接见文武百僚、儒生文士、藩王使臣等,其中渤海国靺鞨侍子,亦位列其中。

赵匡胤陈桥兵变,黄袍加身,建立宋朝,在位十六年无封禅之议。宋太宗太平兴国八年(983)和次年,均议封禅,并详订仪注。后因乾元、文明二殿失火,认为不祥而作罢。

宋真宗赵恒即位后,辽国(契丹人)不断南侵,宰相寇准力主抗战。景德二年(1005),真宗亲率大军向河北进发。宋军将士鼓舞欢呼,遂在澶州(今河南濮阳县)城下大败辽军,射杀辽军大将萧挞凛,辽军被迫求和。经过谈判,辽宋签订和约,史称澶渊之盟。后奸诈成性的王钦若,以“封禅泰山,可以镇服四海,夸示外国”为由力劝,宋真宗深以为然。但帝王无大一统的文治武功而封禅,则被认为无德而用事。于是王钦若勾结大臣伪造“天书”祥瑞,又献灵芝、嘉木、瑞木、三脊茅等祥瑞之物,终于促成宋真宗泰山封禅。

时山河破碎,国难当头,皇上的伟业乏善可陈,硬是封禅泰山,缺失封禅的必备硬件条件,加之谀臣王钦若等伪造假祥瑞,属于无德而用事,使泰山封禅走了样,变了味,不足为后来的君主效法。宋真宗之后,不复有皇上封禅泰山。

千百年来,北方少数民族“南向而制中国”,辽、金、元、清,不言封禅泰山,而开始封祭自己域内的神山,虽说不再言称封禅,其实是泰山封禅文化的延续和发展。中原王朝的泰山封禅,推动了北方民族渐至宏大的长白山崇祀活动。

长白山“盘亘郁结,千有余里,藏天然之秘,蕴万古之灵”。它襟三江而领两海,是松花江、鸭绿江、图们江之源。在我国名山大川中早享盛名,是直接影响中国文化历史的三大文化名山之一,

号称北方民族的摇篮。清人张凤台《长白汇征录·兵事篇》载:“盖自辽金以后,中原之王气自南而北,渐钟于白山黑水之间,是为古今中外盛衰之一大关键也。”女真铁骑驰骋中华,八旗劲旅统一华夏,他们皆以长白山为依托、为精神支柱,自诩君权神授,扩充势力,显赫武功,一度成为改变中国历史的决定性力量。故自辽金以降直至明清,对长白山皆崇祀有加,封神加冕,遥拜隆祭,几无休止。这一尊崇与封祭,皆从泰山封禅中演化而来。

号称北方民族的摇篮。清人张凤台《长白汇征录·兵事篇》载:“盖自辽金以后,中原之王气自南而北,渐钟于白山黑水之间,是为古今中外盛衰之一大关键也。”女真铁骑驰骋中华,八旗劲旅统一华夏,他们皆以长白山为依托、为精神支柱,自诩君权神授,扩充势力,显赫武功,一度成为改变中国历史的决定性力量。故自辽金以降直至明清,对长白山皆崇祀有加,封神加冕,遥拜隆祭,几无休止。这一尊崇与封祭,皆从泰山封禅中演化而来。

辽朝是契丹人建立的王朝,值五代十国乱世,据《纪异录》记云:契丹主德光尝昼寝,梦一神人,花冠,美姿容,辎甚盛,忽自天而下,衣白衣,佩金带,执骨朵,有异兽十二随其后,内一黑色兔入德光怀而失之。神人语德光曰:“石郎使人唤汝,汝须去。”可巧的是耶律德光的母亲述律皇后也做了一个同样的梦。信奉萨满教的契丹人视梦为神示,拥护耶律德光帮助河东节度使石敬瑭灭后唐,而谋得燕云十六州,从此太宗声威大振。是年(936),率军从潞州回,入幽州全家礼拜大悲阁观音有所感悟,指着阁内供奉的白衣观音神像说:“我梦神人令送石郞为中国帝,即此也。”于是将神像移往木叶山,建庙,春秋告祭,尊为家神。实际是将佛家的神本土化,白衣观音成为木叶山的山神,耶律氏家族的神主,即保护神。北方民族请外域神祇为自家保护神的现象极为普遍。乾隆颁布的《钦定满洲祭天祭祖典礼》,除了供奉本族传统的神祇三仙女、长白山神,及远世始祖神位外,还设如来、观音、关圣位,称为客神。

这些尊贵的客神一旦请进来,就成了萨满化了的神主,并不意味着家主皈依了佛道。当此之时,渤海国旧壤的东丹国已在他牢牢掌控之中。他知道,长白山比木叶山壮阔得多,神也多,萨满观念浓重的耶律德光认定长白山为白衣观音的居处。《契丹国志》卷二七“长白山”条记云:

这些尊贵的客神一旦请进来,就成了萨满化了的神主,并不意味着家主皈依了佛道。当此之时,渤海国旧壤的东丹国已在他牢牢掌控之中。他知道,长白山比木叶山壮阔得多,神也多,萨满观念浓重的耶律德光认定长白山为白衣观音的居处。《契丹国志》卷二七“长白山”条记云:

长白山在冷山东南千余里,盖白衣观音所居,其山禽兽皆白,人不敢入,恐秽其间,以致蛇虺之害。

辽太宗耶律德光以为观音保佑耶律氏有国。似乎觉得把观音请到自己祖山——木叶山当作神主还不够,更以白头山山体洁白形象,以为是白衣观音所居,不敢轻易入山,带去不洁会遭致“蛇虺之害”。其实将白衣观音同时视为长白山神,等于是长白山地方亦在他的家神白衣观音慈爱之域,亦即他的领地。至于辽太宗是否到长白山来祭祀过白衣观音,则不得而知。

如果说,勿吉人敬山习俗和辽代的契丹人视长白山为白衣观音住所,还处于原始的敬奉山神的层次,那么,金代封王封帝,其规模与礼仪,则明显有与泰山封祭试比高低的意图在其中。

金之先世女真人出源,史料记载详备。《金史·本纪》开篇即云:“金之先,出靺鞨氏。靺鞨本号勿吉。勿吉,古肃慎地也。”

此处简约数言,将女真出源、地望,基本说清楚了。肃慎、朱理真、虑真、女真,均一音之转。南宋进士徐梦莘编著的《三朝北盟会编》所载金史资料颇详。他认为女真本名朱理真,“世居混同江之东,长白山鸭绿水之源”,其分布地区在今松花江中上游以东,南至鸭绿江江源长白山地区,即古肃慎国之地,挹娄、勿吉、靺鞨诸名,“盖其地也”。

此处简约数言,将女真出源、地望,基本说清楚了。肃慎、朱理真、虑真、女真,均一音之转。南宋进士徐梦莘编著的《三朝北盟会编》所载金史资料颇详。他认为女真本名朱理真,“世居混同江之东,长白山鸭绿水之源”,其分布地区在今松花江中上游以东,南至鸭绿江江源长白山地区,即古肃慎国之地,挹娄、勿吉、靺鞨诸名,“盖其地也”。

其中勿吉之名,被曹雪芹借用于《红楼梦》开篇写作“无稽崖”,勿吉哀之意。

其中勿吉之名,被曹雪芹借用于《红楼梦》开篇写作“无稽崖”,勿吉哀之意。

尽管完颜女真生产力极为低下,对长白山崇祀却从不懈怠。刘建封《长白山江岗志略》记载:“钓鳌台上有一石堆,相传女真国王登白山祭天(池),曾筑石于台上,故至今尚有遗迹。”

1999年8月19日,笔者在天池钓鳌台女真祭坛(离天池四十米,传为女真国王祭天之所)旁发现一女真文字碑,已故张博泉教授确认正上方漫漶不清的三个字为“太白神”。也有人辨识为“开天弘圣帝”。2008年5月,笔者在距长白山主峰七十二公里的抚松大荒顶子,发现九座大型土石堆,经富育光、张璇如、魏国忠等省内外十几位顶尖专家数次考研,初步认定:抚松大荒顶子自古就是祭祀之山,山顶祭坛群与祭祀长白山有关,祭坛群大约始建于渤海时期,续建于金代。从这些遗址可明显地看到中原王朝泰山封禅的影子。就是说,北方民族一旦取得政权,便改封禅泰山为祭祀长白山,同样追求的是封禅祖山的效果。下面,仅就文献史料中的隐约透露及出土的金代文物,看女真谁人在长白山举行封禅大典的可能性较大。

天池女真祭坛 陈景河摄

天池女真祭坛 陈景河摄

金代对长白山确切的封祭活动,发生在大定十二年(1172)。《金史·礼志·长白山》称:“大定十二年有司言,长白山在兴王之地,礼合尊崇,议封爵建庙宇。”同年十二月礼部奏奉敕旨,封长白山为兴国灵应王,在其山北地建庙宇。大定十五年,庙宇建成,举行了宏大的封祭盛典。《礼志》载:“奏定封册仪物:冠九旒,服九章,玉圭玉册函香币册祝”,“按一品仪礼,用三献,祭如岳镇”。其册文云:

皇帝若曰,自两仪剖判,山岳神秀,各钟于其分野。国将兴者,天实作之,对越神休,必以祀事。故肇基王迹,有若岐阳,望秩山川,于稽虞典。厥惟长白,载我金德,仰止其高,实惟我旧邦之镇。混同流光,源所从出,秩秩幽幽,有相之道。列圣蕃衍炽昌,迄于太祖,神武征应,无敌于天下,爰作神主。

《礼志》上这段记载十分重要。大金统治者认为是在长白山神主保佑下,取得“盛大武功,德业昌隆”,哪有不封爵长白山之礼呢!鉴于唐天宝八年(749)已封太白山为兴国神应公,故其“服章爵号,非位于公侯之上,不足以称焉”。于是在大定十二年遣官、持节、备物,册命长白山之神为兴国灵应王。比唐代天宝年间封太白山为神应公高出两级。

金章宗明昌四年(1193年)又册封长白山为开天弘圣帝。山神由王及帝,如同宋代封泰山为东岳大帝一样,金人亦封长白山为帝,达到封禅山岳的最高品秩,祭礼更隆,皇帝亲临礼拜,命有司春秋二仲,择日致祭。

金代的封王封帝,虽说没有明确讲在哪里实行的封王封帝大典,在《金史·礼志》方丘祭中,已称长白山“东岳长白山”

“祭如岳镇”

“祭如岳镇”

。这些明白无误地告诉后人,金代女真人已用长白山取代泰山而称东岳长白山,举行封禅泰山般的祭祀大典,只是筑坛地点秘不示人。多数学者认为祭典应在安图县宝马城的长白山寺。2014年9月笔者随吉林省社会科学院古迹考察团到安图县宝马城长白山寺,站在寺前向南眺望,正南直线距离约百里外,如海的大森林托起的白头山,铁凝钢铸般横陈天际,连那U形大峡谷亦清晰可见——天地间充盈而弥漫着的山岚之气,将山寺与神山吸纳于一体,宏阔、博大、峻极,给人的感觉是:宇与宙包容万有而寥落无垠,山并川出云致雨蒸灵神其盛。人在天地间,上穷碧落,下临龙渊,寻找的是什么?是与大自然的沟通——天心、地心、人心,汇结在一起,就是《红楼梦》里揭示的人人都须亲历的色与空。

。这些明白无误地告诉后人,金代女真人已用长白山取代泰山而称东岳长白山,举行封禅泰山般的祭祀大典,只是筑坛地点秘不示人。多数学者认为祭典应在安图县宝马城的长白山寺。2014年9月笔者随吉林省社会科学院古迹考察团到安图县宝马城长白山寺,站在寺前向南眺望,正南直线距离约百里外,如海的大森林托起的白头山,铁凝钢铸般横陈天际,连那U形大峡谷亦清晰可见——天地间充盈而弥漫着的山岚之气,将山寺与神山吸纳于一体,宏阔、博大、峻极,给人的感觉是:宇与宙包容万有而寥落无垠,山并川出云致雨蒸灵神其盛。人在天地间,上穷碧落,下临龙渊,寻找的是什么?是与大自然的沟通——天心、地心、人心,汇结在一起,就是《红楼梦》里揭示的人人都须亲历的色与空。

2008年5月,笔者在抚松大荒顶子发现的长白山祭坛群,从形制到规模远远超过泰山封禅,九座坛台,两圆七方,一如泰山大祭坛形制,只是比泰山祭坛要大得多。顺山脊一字排开,朝宗白头山。从荒顶出土的大量祭器(腰铃、铜镜、双鱼碗、五福托盘等)来看,靺鞨人、女真人甚至蒙古人,在此举行祭天大典的可能性都有。当地村民说,大荒顶子自古就有万人火祭的传说。说明早在新石器时代,大荒顶子就是祭祀之山。山半腰有一处古居住址,出土不少石刀、石斧、陶片、石纺轮、黑曜石等。专家认为,这里居住的是守护祭山的勿吉人。六号坛北坡下,有石棚遗址一处,曾出土铜灯台、玉腰带等物,疑为侍神人休憩之所。

大荒顶子远眺 陈景河供稿

炮台山形势 陈景河摄

值得特别关注的是大荒顶子有两座巨型圆坛,据著名女真史专家张璇如先生考证,两座巨型敖包,很可能是蒙古人所建。

据阿汝汗先生考证,南宋宁宗庆元二年、金章宗承安元年(1196),游牧于大兴安岭的郭尔罗斯部落,在首领纳仁汗率领下南下来到松嫩平原。蒙古人认为草是金,水是银。对于清澈甘甜的松花江水来自何方十分好奇。于是纳仁汗带领骑兵和浩布克泰阿布等五位博(萨满)神溯江而上,直至白头山顶。在山间举行了简单而庄重的祭祀,按蒙古人习俗,摆上九种供品,行九九礼,祭拜长生天,感谢山神为草原赐予的江流。

祭祀结束后,纳仁汗留下年长的浩布克泰阿布和部分侍从,在这里祭祀、伺候山神,让清澈的松花江水永远滋润郭尔罗斯草原。浩布克泰阿布从此作为长生天的使者,在长白山修炼成大萨满。他培养的蒙古博敖特根回到草原,成为科尔沁草原知名的萨满。至今草原上还流传着这样的神歌:“高高的长白山顶,洪格尔神树旁边,查干寿星额布根,速速降临到人间……”,说明查干额布根(白衣仙人)在长白山已经成神。他虽然称白衣仙人,却与道家无关,而是博(萨满)神。

另一首神词则直接点出额布根在长白山顶进行的敖包祭:“以圣德的长生天为尊,祭拜郭尔罗斯草原诸神,在终年积雪的长白山顶,汇聚着山水敖包的神灵。”

传说中的长白山白衣仙人,蒙古族称“查干额布根”(白衣仙翁),因其长期生活在查苏图查干乌拉(长白山),骑白马,穿白衣,被世代称为白衣仙人,其美名长久留在科尔沁草原。大荒顶子的两座敖包圆坛是否是白衣仙人浩布克泰阿布所建,值得关注。

传说中的长白山白衣仙人,蒙古族称“查干额布根”(白衣仙翁),因其长期生活在查苏图查干乌拉(长白山),骑白马,穿白衣,被世代称为白衣仙人,其美名长久留在科尔沁草原。大荒顶子的两座敖包圆坛是否是白衣仙人浩布克泰阿布所建,值得关注。

“长白山雄天北极,白衣仙人常出没。玉龙垂爪落苍崖,四江飞下天坤白。”——长白山白衣仙人的存在,在金代文人赵秉文的长诗《长白山行》中也得到印证。

大清对长白山崇祀,超越历朝历代。

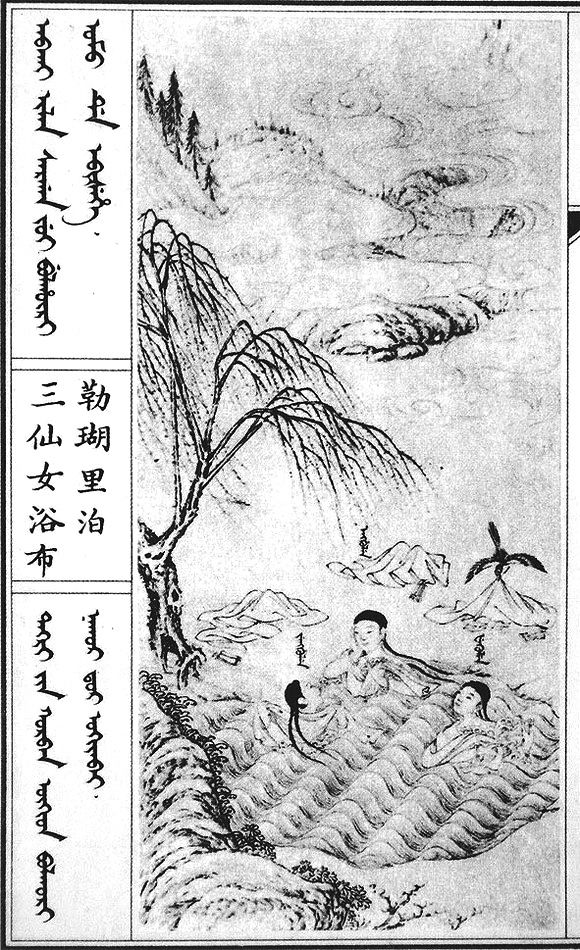

流传最为久远的满族“三天女吞朱果生圣子”的传说,则是从黑龙江遥远地方流转而来。这个传说体现着满族发祥地具体指向——长白山。《清太祖努尔哈赤实录》记述最为详备:

先世发祥于长白山。是山高二百余里,绵亘千余里。树峻极之雄观,萃扶舆之灵气。山之上有潭曰闼门,周八十里,源深流广。鸭绿、混同、爱滹三江之水出焉。鸭绿江自山南西流入辽东之南海;混同江自山北流入北海;爱滹江东流入东海。三江孕奇毓异,所产珠玑珍贝为世宝重。其山风劲气寒,奇木灵药应候挺生。每夏日,环山之兽毕栖息其中。山之东有布库里山,山下有池曰布而瑚里,相传有天女三,曰恩古伦,次正古伦,次佛库伦。浴于池。浴毕,有神鹊衔朱果置季女衣,季女爱之不忍,置诸地含口中,甫被衣,忽已入腹,遂有身,告二姊曰:吾身重不能飞升,奈何?二姊曰:吾等列仙籍,无他虞也。此天授尔娠俟,免身未晚。言已,别去。佛库伦寻产一男,生而能言,体貌奇异,及长,母告以吞朱果有身之故,因命之曰:汝以爱新觉罗为姓,名布库里雍顺,天生汝以定乱国,其往治之。汝顺流而往即其地也。与小舠乘之,母遂凌空去,子乘舠顺流下,至河步登岸,折柳枝及蒿为坐具,端坐其上。是时,其地有三姓争为雄长,曰搆兵相仇杀,乱靡由定。有取水河步者,见而异之,归,语众曰,汝等勿争,吾取水河步,见一男子,察其貌,非常人也,天必不虚生此人。众往观之,皆以为异,因诘所由来,答曰,我天女佛库伦所生,姓爱新觉罗氏,名布库里雍顺,天生我以定汝等之乱者。众惊曰:此天生圣人也,不可使之徒行,遂交手为舁,迎至家。二姓者议曰:我等盍息争,推此人为国主,以女百里妻之,遂定议妻以百里,奉为贝勒,其乱乃定。于是,布库里雍顺居长白山东,俄漠惠之野俄朵里城,国号曰满洲,是为满洲开基之始也。

这则神话明显受古代“天命玄鸟,降而生商”神话影响,也隐约有阿布卡赫赫、巴那姆赫赫、卧勒多赫赫三位创世女神的影子。满族共同体形成后,爱新觉罗氏成为皇族,此神话遂演变为满族出源神话。

元池,又称天女浴躬池,位于白头山东三十公里红土山下;传

满族崇拜长白山,清史家多指认白头山东三十公里的元池为布库瑚里池,西南侧的红土山又称布库里山,山下的元池为布库瑚里湖,即天女生圣子之池。元池水流入图们江,圣子坐小舠顺流而下,至一地方,有建州女真所属斡朵里、兀良哈、兀狄哈三个部落,“争为雄长,搆兵相仇杀”。

三姓部落知布库里雍顺为天女所生,拥为国主而息兵罢战。据清史奠基人孟森、著名清史学家王钟翰、董万伦等人考证,图们江中上游的三合、会宁平野,即史料所称俄莫惠之野俄朵里城所在地,朝鲜史料称阿木河(俄莫惠),即三姓构兵之地方,亦是斡朵里城,清肇祖原皇帝猛哥帖木儿所居之地。

三姓部落知布库里雍顺为天女所生,拥为国主而息兵罢战。据清史奠基人孟森、著名清史学家王钟翰、董万伦等人考证,图们江中上游的三合、会宁平野,即史料所称俄莫惠之野俄朵里城所在地,朝鲜史料称阿木河(俄莫惠),即三姓构兵之地方,亦是斡朵里城,清肇祖原皇帝猛哥帖木儿所居之地。

长白山不仅自古就有人居住,成为满族族系繁衍生息的摇篮,历代王朝对长白山亦敬畏有加,奉若神明,封神加冕,顶礼膜拜,几无休止。天女所生的布库里雍顺系传说中人物,难说实有其人。但满族爱新觉罗氏先世发祥于长白山是无有疑问的。元末明初女真首领猛哥帖木儿(亦写作“孟特穆”),被清室尊为肇祖原皇帝,他大约在洪武三年(1370),出生在图们江下游珲春河口的奚关城,后长期生活在长白山东南今朝鲜咸镜北道的阿木河吾都里(斡朵里),即今三合、会宁平野。此地距白头山东之元池约四十五公里,与天女生圣子的传说暗合。满族诸姓慎终追远,世代相传,籍贯于长白山某道沟,与此族源传说亦有些关联。

天女浴躬图(大清武皇帝实录卷一)

辽宁新宾县县志办张德玉先生搜集到八十余部满族姓氏的谱书。他发现,这些谱书几乎无一例外地记载本族起自长白山。传长白山有八大部族所居之山沟,即佟、关、马、索、赫、富、那、郎八大姓连同其他姓氏,其后人无不将祖居的这些山沟铭记在心,并一代代传下去。吉林索绰罗氏(索姓),称自己为“长白山五道沟人”;萨嘛喇氏(萨姓),原居长白山四道沟;白氏说“北有长白,是吾故里”,系长白山二道沟人;费氏,长白山二道沟人;唐氏,长白山八木地人;鲁氏,长白山三道沟人;何氏,长白山头道沟人;佟氏,长白山五道沟人;辽阳呢玛察氏,“祖居长白山榆树沟地方”。

无论是佛满洲(旧满洲)还是伊彻满洲

(新满洲),无论居住地怎么变迁,流落何方;无论人口怎么蕃生,慎终追远,不忘祖居,往往随车恭敬地携带着长白山三块石头,到地方支如门状,恭祭长白山神,乞求神主保佑。

(新满洲),无论居住地怎么变迁,流落何方;无论人口怎么蕃生,慎终追远,不忘祖居,往往随车恭敬地携带着长白山三块石头,到地方支如门状,恭祭长白山神,乞求神主保佑。

山祭 三块石头支起来代表长白山

在金代女真人和清代满族人心目中,泰山、长白山均被认为是神灵的住所。长白山比泰山还高出一千多米,只因它屈居东北一隅,未处在中华文明中心位置,始终未归于五岳之中。直到康熙帝对长白山和泰山进行了史无前例的地脉学的考察,得出“泰山实发龙于长白山”的结论,正式抬爱长白山于泰山之上。

康熙帝对大清地理有独到见解,派大臣验看长白山、实测渤海湾,加上自己对泰山的实地考察,得出“泰山之龙,发脉长白”的结论,并撰文《泰山龙脉论》:

古今论山脉九州,但言华山为虎,泰山为龙。地理家亦仅云:泰山特起东方,张左右翼为障,总未根究泰山之龙于何处发脉。朕细考形势,深究地络,遣人航海测量,知泰山实发龙于长白山也。长白,绵亘乌拉之南。山之四围,百泉奔注,为松花、鸭绿、土门三大江之源。其南麓分为二干,一干西南指者,东至鸭绿,西至通加,大抵高丽诸山,皆其支裔也。其一干自西而北至纳绿窝集,复分二支,北支至盛京,为天柱、隆业山,折西为医巫闾山;西支入兴京门为开运山,蜿蜒而南,磅礴起顿,峦岭重叠,至金州旅顺口之铁山,而龙脊时伏时现,海中皇成、鼍矶诸岛皆其发露处也。接而为山东登州之福山、丹崖山,海中伏龙于是乎陆起。西南行八百余里,结而为泰山,穹崇盘屈,为五岳首。此论虽古人所未及,而形理有确然可据者。或以界海为疑,夫山势联属而喻之曰龙,以其形气无不到也。班固曰:“形与气为首尾。”今风水家有过峡,有界水。渤海者,泰山之大过峡耳。宋魏校地理说曰:“传乎江,放乎海。”则长白山之龙,放海而为泰山也,固宜。且以泰山体位证之,面西北而背东南。若云自函谷而尽泰山,岂有龙从西来,而面反向西乎。此又理之明白易晓者也。

康熙大帝这篇《泰山龙脉论》,论题、论证、反诘、收尾,条理分明,论证坚实。从地脉学角度来看,康熙的这一论证不无道理。近年,长白山区的汪清县五百公里深处发生两次地震,当地无震感,辽宁的金州半岛、河北的秦皇岛等地,皆有震感,岂非地脉联络使然?

这里,地理学家怎么说并不重要,重要的是这篇论文,将有史以来泰山独尊的铁案推翻了。如果将泰山视为龙首的话,龙脉来自长白山,结论为“长白山之龙,放海而为泰山”,用以统一国人的思想,以证明康熙二十一年(1682)皇上东巡至吉林望祭长白山,是多么顺应天理民心。

大清皇家对长白山的尊崇,不在形式上封王封帝,而是采取一些实际措施和行动:筑边封禁、派近臣验看、修文论证、皇上亲临望祭、春秋祭山常态化等,措施一个跟着一个,一以贯之。

趁李自成义军攻破明朝京都之机,满族贵胄率领八旗雄师,呼啦啦入关取得天下。得天下如此之易,让天命观极重的满族贵族莫名惊喜,以为全赖龙脉所系的长白山神灵的护佑。从顺治元年(1644)开始,即对本族发祥地的长白山实行严格的封禁,插柳结绳为边,称柳条边。柳条边由老边、新边组合而成。老边又称盛京边墙,建于辽河流域,南起凤凰城(今辽宁凤城)西南,北到开原附近的威远堡,再折而转向西南,直到山海关与长城相接,长约975公里,呈弓形,顺治十八年(1661)完成。新边于康熙九年(1670)开建,历时20年始峻,像一支箭杆,从威远堡直至舒兰亮甲山。新老边加在一起,长达1295公里。设20个边门,验牌盘查过往行人、车辆。清统治者修筑柳条边,防止强悍的蒙古族骑兵践踏龙脉;禁止汉人进入满族聚居区;保护皇家围场,独占边外土特产人参、貂皮、东珠、鳇鱼等。清代的柳条边,有近800公里穿越山川、丛林、沟壑。边墙采用泥土修筑而成,每隔五尺插埋柳条三棵,再用绳子连接系好。又于墙外挖宽、深各一丈的壕沟,引水入内作为护墙河。边门有旗兵戍守、巡逻。吉林境内的清代柳条边墙共有四座边门:在四门间隔区段加设29处边台,由领催率台丁担任查边、巡逻、补栅、修壕等杂役。《红楼梦》第一〇七回贾家被抄没之后,言称“今从宽将贾赦发往台站效力赎罪”,台站即类似柳条边的边台。

清代柳条边遗址 施立学供稿

康熙极想像泰山封禅那样报功于祖山,加之入关近四十年来无暇东顾,沙俄逼近混同江,有染指长白山之虞,在平定三藩之役取得决定性胜利的康熙十六年(1677),康熙帝玄烨向觉罗武穆纳发布谕旨:

长白山乃祖宗发祥之地,今无确知之人,尔等前赴镇守乌喇将军处,选熟识路径者导往,详视明白,以便酌行祀礼。尔等可于大暑前驰驿速去。

觉罗武穆纳,正黄旗人,景祖第三兄索长阿四世孙也。顺治四年(1647),授世职拖沙喇哈番,累进三等阿达哈哈番,擢一等侍卫,康熙六年(1667)授内大臣,管佐领。十六年,命偕侍卫费耀色、塞护礼、索鼐瞻礼长白山。

武穆纳一行,于五月初四启行,十四日到盛京(沈阳),二十三日至乌拉(吉林)地方,向镇守宁古塔将军巴海宣示上谕,向村庄猎户探询前往长白山的路径。

武穆纳与固山达萨布素陆行,于六月十二日出发。七月十一日会于额赫纳阴。

武穆纳一行,称七月十七日登顶,详细观察水光山色后下山,遂于七月十八日回南,八月二十一日还京,具疏闻。上(康熙)以发祥之地,奇迹甚多,山灵宜加封号,内阁礼部议封为长白山之神,岁时享祀,如五岳焉。

康熙派遣武穆纳等瞻视长白山,为大清两百多年的隆祭长白山活动拉开序幕。

大清入关取得天下,天下并不太平。顺康两朝,用了近二十年时间,才彻底肃清南明的残余势力。此时,驻云南的吴三桂、驻广东的尚可喜、驻福建的耿精忠,尾大难掉,与朝廷分庭抗礼。康熙十二年(1673)七月,吴三桂和耿精忠假意疏请撤藩,意外获准,弄假成真,遂于十一月杀云南巡抚朱国治谋反,自称“天下都招讨兵马大元帅”。广东的尚可喜、福建的耿精忠相继谋反,各地藩王或将领纷纷响应。一时间,南中国烽火连天,大清王朝面临生死存亡的考验。康熙采取剿抚并用的两手策略,集中打击吴三桂的叛军。经过三年剿抚,形势略有转机。十六年即派武穆纳一行瞻拜长白山,其祈请天命庇佑的意图十分明显。武穆纳返京,上即命礼部议封长白山神,转年,复派武穆纳等重回长白山,敕封长白山神。康熙二十年(1681),彻底平定三藩之乱。二十一年(1682)康熙大帝率领七万人马,亲赴吉林乌拉望祭长白山。

据《圣祖仁皇帝实录》卷101记载,三月二十五日午时:

癸酉,上至吉林乌喇地方,率皇太子及扈从诸王、贝子、公等、蒙古诸王、台吉等、内大臣、侍卫、文武官员诣松花江岸,东南向,望秩长白山……

时曹雪芹祖父曹寅,随驾任銮仪卫,是皇帝的亲侍之一,留下了《满江红·乌喇江看雨》的诗篇。

此次东巡,清圣祖康熙也留下不少诗文,其中御制《望祀长白山》云:

名山钟灵秀,二水发真源。

翠霭笼天窟,红云拥地根。

千秋佳兆启,一代典仪尊。

翘首瞻晴昊,岧峣逼帝阍。

名山灵秀,千秋佳兆。作为一国之尊的康熙皇上,率王公贵族、皇后皇子,跋涉几千里,来到祖山,自有他自己的感受。东巡人马号称七万之众,这在皇家巡视史上是规模最大的一次。向长白山行三跪九叩大礼,亦是皇家最高礼节,实不寻常。平定三藩之乱后的第二年,康熙即东巡望祭长白山,形同历代皇帝的泰山封禅,实有报功于天的宏愿在其中。

雍正十年(1732),上命于乌拉望祭长白山处,“益建亭殿,以肃祀典”。次年,望祭殿在城西南小白山(满名温德亨山,神板之意,又称板山)建成。《奉天通志》记云:“正殿四楹,祭器楼二楹,牌楼二座。”有环山路从侧后绕上,望祭殿正殿神案上敬立满汉文书写的“长白山之神位”。山上遍植铃兰,每至春夏之交,铃兰盛开,幽香弥溢。山后设鹿苑,梅鹿呦呦,山谷传响,宛如仙阙。

望祭殿建成后,每年春分和秋分,朝廷派大臣率专职司祭人员,会同吉林将军、副都统、打牲乌拉衙门总管,并众官员随从,在此隆重望祭长白山之神。

康熙东巡乌拉江 吉林民俗馆供稿

清代,从京都到吉林,路途遥远,艰苦备尝,大臣要带领祝祭官一员、典仪官一员、对引官一员,每员亦随身带役从;从京师出发至盛京,会同盛京官员持火牌,一路查验,驿马驰送,直到吉林。每祭备青牛二十头,黑猪二十口,羊二十腔,鹿一只。祭祀礼仪繁杂而严格,对引官引领入祭,典仪官唱祭行大礼,读祝官宣读祝祭文等,一丝不苟。

乾隆十九年(1754)八月乙卯,乾隆皇帝仿效其祖康熙东巡到达吉林,亲临小白山望祭殿,望祭长白山。祀典相当隆重,为有史以来对长白山规模最大的皇家祭典。祝祭文充分表达了乾隆帝竭诚恭祭、乞求长白山神保佑大清永安磐石的恳切心情。这是他第二次赴吉林望祭长白山,再制《望祭长白山作》诗:

吉林小白山望祭殿侧影

长白山山神牌位

诘旦升柴温德亨,

高山望祭展精诚。

椒馨次第申三献,

乐具铿锵叶六英。

五岳真形空紫府,

万年天作佑皇清。

风来西北东南去,

吹送羶芗达玉京。

第二天的一大早,小白山点燃柴坛,祭乐奏响,开始隆重的望祭大典。五岳空府,神仙驾临,来长白山享受祭品,护佑大清王朝万万年。祭牲肉香一直吹送到长白山玉楼神阙。

清皇如此隆祭“清根”的长白山,促使曹雪芹在书中将娲石植根于长白山,这对于红学是个新话题。