女娲补天,历来认为是汉族开基之始。其实,在边疆少数民族地区也广为流传。这进一步证明,中华大一统文化是多民族文化相互融合的结果。曹雪芹取补天剩石于长白山,并非空穴来风,长白山区一直流传着女娲补天的传说,白头山之巅、松花江源头,遗有女娲补天处和女娲补天石。

女娲是中国远古神话中一位既神勇而又神圣的人物。在汉墓出土的砖画中,女娲常与伏羲连体交尾,均为人首蛇身的形象。伏羲手中常捧着太阳,女娲手中常捧着月亮。但在传说中,她主要被尊奉为人祖。她做了两件事,一是抟土造人,二是炼石补天。抟土造人,让世上有了人类;炼石补天,给人类创造一个适宜生存的环境。女娲毫无疑议地成为中华民族的始母神。

女娲抟土造人的传说载于《太平御览》卷七十八:

俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人,剧务,力不暇供,乃引(绳)于泥中,举以为人。

说的是女娲抟黄土造人,任务重,忙不过来,引绳于泥里,甩出泥点子以为人。

女娲炼石补天的神话则见于《淮南子·览冥篇》:

往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火爁焱而不灭,水浩洋而不息。猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。

上古传说,开天辟地之时,因天地构造不合理,天盖不住地,地又承载不住物,致使火灾频仍,洪水泛滥,猛兽凶禽为害,于是产生了女娲氏炼五色石补苍天的传说。一般认为,女娲补天神话体现着汉民族开基之始,地点主要在黄河、长江中下游。后来发现,在边远少数民族地区,西南苗、瑶、侗、黎,及蒙、藏等民族那里,也流传女娲造人、补天、制笙簧、孕育人类等各种类型传说。最新的研究表明,黄河与长江女娲传说辐射八荒的说法靠不住了,女娲的传说故事似乎最早发生在北方,辽西喀左东山嘴出土的新石器时代女性神像,因发现祭坛而被疑为女娲神像。紧接着,在辽西牛河梁又发现了红山文化时期的女神庙和女神塑像。同时发现的玉猪龙和猛禽塑像,分别代表地上的水神和天界的神祇。近年青海湾出土的一件人像彩陶壶上,示意性捏塑出手足乳脐及阴部,两旁绘有象征圜天网状同心圆,以示女神的生殖创世之伟力。“同时期马家窑文化,还出土了一些其它形状、风格、图案相同,唯独将女神换为蛙人的彩陶,使人们有理由相信,马家窑彩陶绘出的女创世神,便是在汉文化典籍中赫赫有名的‘女娲’。女娲补天造人的神话源出中国北方”

之说,随即产生。

之说,随即产生。

曹雪芹将女娲补天的神话植入长白山的时候,并非子虚乌有的编造,这一传说故事,早已流传于长白山一带。至今,长白山极顶的乘槎河畔,仍遗有女娲补天处、补天石。

乘槎阅斗牛 全宗允摄

登过长白山的都知道,白头山大瀑布上缘,有一U型峡谷,东为天豁峰,西为龙门峰,两峰夹峙,雄阔峻极。峡谷呈喇叭状,乘槎河飞卷着雪浪,从天池奔涌而出,流径1250米,跌下悬崖,而为白头山大瀑布。乘槎河之名取自张华《博物志》:说有人乘着木筏子航行到天河地界,见了牛郎织女。李商隐有诗:“海客乘槎上紫氛,星娥罢织一相闻。”河畔有唤作牛郎渡、洗儿石、鳌头台等去处。补天石和补天处则位于乘槎河口。从北面看,补天石如同一段光秃秃的城墙,形同影壁,横在池边让人看不到天池。从南面看,补天石如残破的堡垒,守候在松花江源头。从天豁峰半腰俯瞰,补天石状如蝌蚪,律动着活泼的尾巴,仿佛要顺着乘槎河游到人间去。清末安图知县刘建封的《长白山江岗志略》记云:

乘槎河口 宗玉柱摄

补天石,在龙门峰东,天池出水之处。石半居水中,半居峰上,特起而高。窥其形势杜池水口,作中流砥柱,亦似有补天池缺陷之象,故名之。石出水面,高约七丈余。

补天石 陈景河供稿

从北侧看补天石 陈景河供稿

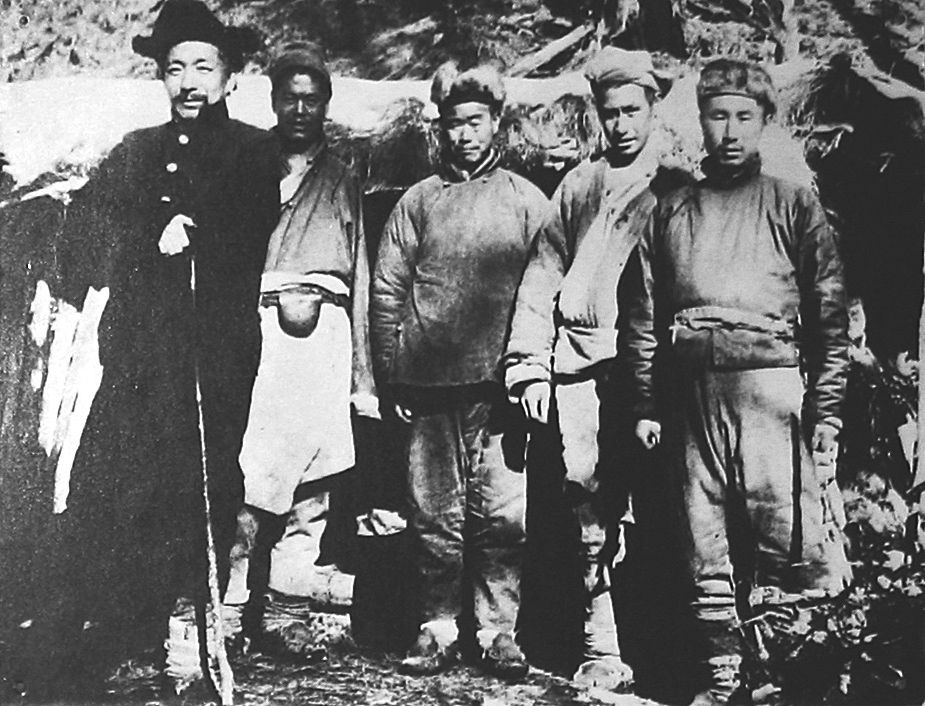

刘建封,字石荪,号天池钓叟,山东诸城人。1908年5月任奉吉勘界委员,与地方官李廷玉、张凤台、刘寿彭等带领测绘人员踏查长白山。除写了官方的考察报告外,还著有《长白山江岗志略》。1909年转任安图知县。他是一位谙练边情、勤奋耐苦之员。关于补天石、女娲炼石厂传说的记文,是他第二次下临天池,听当地人讲述,由他记录下来。

即使是名山秀水,如果没有人为之命名赋意,或许永远是自然物而无文化含义可言。一旦有人命名,得到人们的承认,传呼开去,就获得了文化内涵。

据刘建封《长白山江岗志略》载,长白山还有一则女娲炼石厂的传说:

刘建封踏查长白山 长白山民俗馆供稿

红岩洞在图们江北,南距二所六里。相传明成化年间,辽阳惠豆根游山至洞口,倏见一黑人自洞中出。衣冠博大,须发皆白,状如鬼。惠素有胆,猝然问曰:“汝自何来?”黑人怖,趋避入洞。惠侧身亦入,甫里余,黑暗不能举步。匍匐行半里许,忽露光明一线,似羊肠小道。急赴之,道斜插西北,层层如梯,深不见底,战栗不敢入。踌躇四顾,计无所出。旋见黑人,立小道中,以手招入状。惠扶磴下,约万级,始抵平壤。人烟繁盛,别有地天。惠喜出望外,坐而休歇。俄一老者至,苍颜皤发,瑰(魁)伟不类常人。见惠喝曰:“起,何物狂奴,敢入工厂禁地?”惠指黑人曰:“彼诱我至此。”老者曰:“工人在逃,与私入禁地,罪相等。”鸣警笛呼工巡数名至,命扭惠及黑人,监禁幽室中。惠始知黑人为逃工者。居数日,相处甚善。惠问曰:“是何工厂?”黑人曰:“实告君,此女娲炼石厂也。”惠曰:“女娲补天,事属荒诞。即或有之,自黄帝甲子四千余年毫无缺陷,炼石何为?”黑人曰:“我闻工师有言:有形之天,天不满西北;无形之天,天尚有九重。就‘先天不足’一语推之,焉得无缺?今厂中炼石,乃预备耳。”惠曰:“共有几厂?”黑人曰:“东西中三厂:一预备厂,一岁修厂,一储蓄厂。”惠曰:“汝入厂几年?”黑人曰:“我入厂中,计七十一甲子矣。因工师过严,故思逃。不料遇君,致事发觉,奈何?”惠曰:“我二人如何得脱?”黑人曰:“平壤老者,系天皇氏曾孙。善读盘古传及三皇历史,君能考据否?”惠曰:“不能。”黑人曰:“既不能此,求脱难矣。吾辈甘忍可也。”阅年余,工厂不慎于火,幽室被焚。黑人曰:“可以逃矣。”惠夜遁逃出洞口,返辽阳。问惠氏故庐,众皆茫然,始知明鼎革二百余年。仍回古洞而烟云封锁,不能再入,后不知所往。

《长白山江岗志略》在记述这则女娲炼石厂传说后,又联系山东诸城东南庐山洞传说,“今闻红岩洞一事,大致相同。其果有是事乎?姑志之。”这再次说明,长白山上的女娲补天石及其传说故事,由来已久,并非刘氏杜撰。

其实,女娲补天的传说故事早已在满族中流传,从满族《海伦格格补天神话》可以知之:

古时候,天龇牙咧嘴,大小石头降落。天缺口,谁能补天呢?

海伦格格主动去西天请佛祖协助,炼七七四十九天五色石板,用于补有了缺口的苍天。后来,他因功升天去了,当了神仙。从此人们不再担忧天裂石坠之事,安宁度日子。

这则传说,曾流传于白头山西南麓,连同补天石、炼石厂传说,受佛道影响很大。佛教和道教在唐初时已在东北少数民族中流传,把女娲补天故事附骊到白头山也是很自然的事。在北方民族观念中,长白山不仅是东北亚最高峻的山,也是众神的居所。早在辽代,认为长白山为白衣观音所居。将佛家的观音请到长白山,将人类的始祖女娲请到长白山,体现着中华文化的一体化进程互渗互融的特点。

有趣的是,误闯女娲炼石厂的惠豆根是辽阳人,曹家祖居地也恰巧在东省,当然那是曹雪芹五代祖的祖籍地。现在不能断定曹雪芹是否掌握这些传说和掌故,如果说他对长白山一无所知,那是难以让人置信的。从《红楼梦》所揭示丰富的满俗,丰富的长白山方物,看得出曹雪芹对东省、对长白山所知甚多。再退一步讲,即使曹雪芹不掌握满族创世神话,不知道长白山上有补天石及其传说,也不会影响他把通灵而顽劣的石头,置于大清之根的长白山。长白山对于大清朝和满族,实为根脉所系,精神所依,凡大的家族、宗谱上几乎都称祖上出自长白山。曹雪芹既然追踪蹑迹,写满族的兴衰际遇,大清之根的长白山就不可能绕越,将顽石植根于长白山是他的必然选择。

长白山又称大荒山,不仅载于《山海经·大荒西经》《魏书·勿吉传》《北史·勿吉传》,还大量反映在文献史料及文人墨客的诗文中。

清人黄维翰所撰《黑水先民传》自叙上:

上古圣人,作弧矢以威天下。肃慎去中国绝远,乃传其制。经言黄帝颛顼子孙有降居大荒以北者,肃慎岂其苗裔耶?……今者天下一家,无此疆彼界之别。诸夏人物稍凋耗矣。而大荒以北,阴霾退而天开,树艺繁而地辟。投戈讲艺,负耒谭经,而民智日加进。黑水泱泱,渟庥滀庆。当更有魁奇庞鸿沐日浴月之士,挺生崛起于其间,以劢相我国家也。

黄维翰,字申甫,江西崇仁县人,清末进士,博学通才。光绪三年,先后任呼兰、龙江两郡知府四年。曾主修《呼兰府志》及黑龙江山水诸志,主持《黑龙江通志》。他于地方史志著述之余,征文考献十数载,著成《黑水先民传》。这里记述的两段文字出自该书自叙。其“有降居大荒以北者”系指黑水先民而言;“大荒以北,阴霾退而天开”,是指民国建立,黑水地方见了晴天。这里的大荒,绝不是指东北无际的旷野,更不是荒唐无稽之意,而是指长白山而言。

刘建封《长白山江岗志略》,有诗云:“走过大荒三百里,居然此处有桃园。”此大荒仍指长白山。他还在白头山南侧的分水岭,考察了清打牲乌拉总管穆克登查边所立记事石(通常称穆石),称:“大荒之中,留有片石。”这里所称大荒,仍是对长白山习惯称谓,相当于“长白山中,留有片石”。

辽金时长白山取代大荒山而成为定名,大荒之名并没完全消失,除了偶尔仍指长白山外,逐渐过渡为对东北旷野的泛称。

清人戴亨,钱塘人,因父戴梓以罪戍辽而随迁沈阳。他的《边城秋感》诗:“一夕西风起大荒,萧条景物别殊方。三韩戍北征鸿急,五国城南塞草黄。”戴诗所称“大荒”绝非虚拟之境,虽说不一定是指长白山,泛指东省荒阔的山野当无问题。这说明,大荒或东荒所指,有时很宽泛。至今,人们还把黑龙江省东北角称为北大荒,而大荒沟,小荒沟、大荒岭、小荒岭、荒山站、荒沟屯等荒字号地名,在东北山区俯拾即是,可说是大荒山的余音残响。

《红楼梦》既然是揭示大清社会生活的,大清王朝又是以满族贵族为主体建立起来的,作者必然要从大清之根脉写起。今天,我们点破此间的“隐秘”,已没有任何风险。处于曹雪芹那个时代则不然,“文字狱”蝎虎,风险太大,曹雪芹写书不得不隐,用鲜为人知的大荒山来按揭、指代长白山,脂砚斋用“荒唐”一注来瞒蔽,两人配合之默契,让后代子孙如坠云雾中,久久不识大荒山真面。