《红楼梦》开篇推出一块顽石,编织了一个优美隽永、意味深长的亚神话故事。说女娲炼石补天之时,“于大荒山无稽崖炼成……顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块,只单单剩了一块未用,便弃在此山青埂峰下。谁知此石自经煅炼之后,灵性已通,因见众石俱得补天,独自己无材不堪入选,遂自怨自叹,日夜悲号惭愧。一日,正当嗟悼之际,俄见一僧一道远远而来”,便苦求将他携入红尘,在“那富贵场中、温柔乡里受享几年”。

那僧那道发了慈悲,袖之而去,使其历尽离合悲欢炎凉世态,又回归大荒山。又不知过了几世几劫,因有个空空道人访道求仙,忽从这大荒山无稽崖青埂峰下经过,见此大石字迹分明,编述着此灵石亲历红尘的一段故事。于是“检阅一遍”,以为“实非别书可比”,“方从头至尾抄录回来,问世传奇”。这就是《石头记》,亦即《红楼梦》。

那僧那道发了慈悲,袖之而去,使其历尽离合悲欢炎凉世态,又回归大荒山。又不知过了几世几劫,因有个空空道人访道求仙,忽从这大荒山无稽崖青埂峰下经过,见此大石字迹分明,编述着此灵石亲历红尘的一段故事。于是“检阅一遍”,以为“实非别书可比”,“方从头至尾抄录回来,问世传奇”。这就是《石头记》,亦即《红楼梦》。

《红楼梦》开篇的“大荒山”是否有所指,石头是否确有出源?一直是红学界神秘莫解的难题。

最早给《红楼梦》做评注的人,没有留下姓名,只留下一个号——脂砚斋。一般认为,他与曹雪芹有着很亲密的关系。他为《红楼梦》写下大量评语和批注。其中开篇第一回的“大荒山无稽崖”处,侧批为“补天济世勿认真,用常言:荒唐也,无稽也”;在“青埂峰”处眉批为“自谓落堕情根故无补天之用”。

似乎告诉人们,这里的“大荒无稽青埂”,只是“荒唐无稽情根”而已,用的是通常说法,勿认真。

似乎告诉人们,这里的“大荒无稽青埂”,只是“荒唐无稽情根”而已,用的是通常说法,勿认真。

人们不知脂评中也有“隐情”,他所言“落堕情根”,实为落堕“清根”(长白山)之谓。诚如清人王希廉所言,《红楼梦》一书拟名有个规律,凡人名、地名,皆有借音,有寓意,从无信手拈来者。开篇“大荒山无稽崖青埂峰”这一显要的去处,反倒没有谐音寓意,只是了无深意的“荒唐无稽情根”之“常言”,符合作者拟名规律和曲笔隐逸的手法吗?不是太反常了吗?

长久以来,人们惑于脂砚斋的“荒唐”一注,也就“荒唐无稽情根”地盲目跟进,毫不顾及脂评的“荒唐”一注,明显违背作者拟名规律,也不理会“情根”一词造作费解,更不去探讨脂砚斋是否故施迷雾,模糊“大荒山”的真面目,致使《红楼梦》开篇“大荒山”的考证和研究,长久以来没有太大的进展。特别是20世纪五六十年代“社会批评派”一统红坛,对此“荒唐”一注视同“神谕”,深信不疑。况且脂评的“荒唐”“无稽”,很符合从西方“拿来”的小说理论,即认为小说的人物、情节都是虚构的,《红楼梦》也不例外。全不顾中国小说脱胎于史传和寓言,具有史的真实,并寓以微言大义这一特征。谁追索《红楼梦》中史的真实和微言大义,就是“猜笨谜”“牵强附会”“耸人听闻”“奇谈怪论”等等。致使石头的出源“大荒山”的考证和研究,陷入停顿,直接阻碍着对作品主旨立意和人物形象的理解。

依据曹雪芹的写作规律,大荒山必有所指,顽石必有所喻。大荒山的考释,决定着对《红楼梦》最本质的把握和言说,是横陈在红学研究者面前一座不可逾越的山岭。

前些年,也曾有人不肯拘泥于脂评的“荒唐”一注,着力寻找书中的“大荒山”的隐寓。搜索结果发现长江三峡的巫山和北京西郊的香山与曹家有些瓜葛,故有了“巫山说”和“香山说”。

“巫山说”流行多年,主要依据曹雪芹祖父曹寅的一首歌谣——《巫山石歌》:

巫峡石,黝且斓,周老囊中携一片,状如猛士剖余肝。坐客传看怕殑手,扣之不言沃以酒……雷斧凿空摧霹雳,娲皇采炼古所遗,廉角磨砻用不得……嗟哉石,宜勒箴。爱君金剪刀,镌作一寸深,石上骊珠只三颗,勿平崄巇平人心。

“巫峡石,黝且斓”,写这块石头黑黝黝的,有漂亮的纹理。“雷斧凿空摧霹雳,娲皇采炼古所遗,廉角磨砻用不得”,说的是这石头来历非凡,不仅经历过霹雷电闪的轰击和灼烧,还经女娲采炼过……有人据此认为书中大荒山指长江三峡的巫山。

曹寅的这首《巫山石歌》,气势恢宏,感情激越,是他的诗词中较为优秀的一首长歌。作者从巫山石入手,写了巫峡的凶险,船工性命系于毫厘间,表达了作者“铲平崄巇作平地”的伟大抱负。

《红楼梦》中的灵石有巫山石的投影,或者说有巫山石某些原型特征,是有可能的。因曹寅是作者曹雪芹的祖父,曹雪芹肯定读过这首长歌。但由此结论为《红楼梦》中的大荒山是指巫山,幻化为贾宝玉的娲石就是巫山石,则很难立得住脚。

巫山处于四川与湖北两省交界处,巫山石出于长江三峡,三峡从来没被称为“大荒之野”,巫山也从未叫过大荒山,更找不出“无稽崖青埂峰”这类谐音寓意的崖与峰,且与满族的出源毫无关联,看不出作者置顽石于此山的寓意,也不会从中获得什么象征和隐喻。因此,巫山不会被作者选中作为《红楼梦》开篇灵石的出源地。

香山位于北京西郊,是大清正白旗建锐营所在地。雍正六年,曹家被查抄,举家北归回京。曹家属于正白旗包衣籍,是在旗的人,只有归旗管理之一途,回到正白旗所在地香山的可能性不是有与没有的问题,而是不容选择。

香山一带有许多曹雪芹写作《红楼梦》的传说和掌故,胡德平先生《说不尽的〈红楼梦〉——曹雪芹在香山》一书做过翔实的考证。这本书独特的价值在于,提供了许多鲜为人知的曹雪芹在香山的传闻,包括曹雪芹写作《红楼梦》的背景、香山旗人的风物传说和掌故,以及雍乾朝“三教合流”在香山的存在。这本书还用不少篇幅介绍了《红楼梦》某些素材来自香山的可能性。作者非常清醒和理智,并没有肯定地讲“大荒山”系指京西的香山、幻化为贾宝玉的“通灵宝玉”取材于樱桃沟的元宝石。只是从曹公选取素材角度谈到“大荒山”参照香山背后的天太山、“顽石”参照于元宝石、“太虚幻境”参照于卧佛寺的可能性。这种追踪蹑迹的思考,追寻补天剩石艺术原型的探索精神,是值得肯定的,比守着脂砚斋“荒唐无稽”炉灶在那儿炒剩饭要有价值得多。

然而,在香山地名演变中,没有出现“大荒山”之称谓,更没有女娲补天的传说。何况僧道携石“飘然而去,竟不知何方何舍”,说明走了一段较远的路,才落尘于京都。香山位在京都西郊,何劳远来?故香山不大可能是书中所指的“大荒山”。

既然“虚拟说”不尽人意,“巫山说”“香山说”缺乏实在的依据,那么书中“大荒山”究竟指哪座山呢?

《红楼梦》中“南省”,系南直隶省的简称;“东省”是指吉林省。那时的“吉林北接龙江、南辅辽沈,为东方四达之衢,不知其地域广远,东至库页岛,跨海外数千里,东北至赫哲、费雅喀部落,延袤三千余里,重关巨扃,捍卫天府,实为东北第一雄镇,不仅远迎长白,近绕松花。称形胜之美也”。

东省

东省

三千里江山,实为满族“发祥重区”,北方民族文化之渊薮。

三千里江山,实为满族“发祥重区”,北方民族文化之渊薮。

《红楼梦》揭示大清王朝社会生活,而大清王朝是以满族贵族为主体建立起来的,学界历来对此本无异议。可是,一到具体评介《红楼梦》的时候,就转到汉文化中,特别是去佛道文化中寻找答案,难免出现理解上的误差。

《红楼梦》既然揭示大清王朝社会生活,书中必然要涉写满族的历史和文化。作者直言不讳地告诉人们:“至若离合悲欢,兴衰际遇,则又追踪蹑迹,不敢稍加穿凿。”只是凡这些大关节文字,作者无不曲笔隐逸,让人一眼难以看破。

1990年8月9日,《吉林日报》发表笔者的《〈红楼梦〉与长白山——大荒山小考》,揭示《红楼梦》开篇的“大荒山”隐写长白山。曹公高屋建瓴,从大清之根脉的长白山写起,这并非什么高深理论,只是一个按揭手法,一层窗纸,一捅就破,顺理成章。故文章发表后,反响较大。当时受报纸篇幅制约,无法展开来分析论证。

《红楼梦》开篇的“大荒山无稽崖青埂峰”及娲石入世,显然关乎作者立意根本,关乎《红楼梦》主题思想的指向,有进一步深入思考和论证的必要。

长白山是东北亚绝大名山。长白山脉以主峰白头山

为中心呈放射状,其范围北至松花江和三江平原南缘,西至中长铁路,东至乌苏里江、绥芬河口及朝鲜北部沿海,东南至朝鲜平壤、元山一带。其支脉伸展到辽东之千山、医巫闾山,并南伸为金州半岛。从地脉上看,又伏于海,结铁山、长山诸岛,陆行直入蓬莱,旋西南为泰山。故有“泰山之龙,发脉长白”之说。

为中心呈放射状,其范围北至松花江和三江平原南缘,西至中长铁路,东至乌苏里江、绥芬河口及朝鲜北部沿海,东南至朝鲜平壤、元山一带。其支脉伸展到辽东之千山、医巫闾山,并南伸为金州半岛。从地脉上看,又伏于海,结铁山、长山诸岛,陆行直入蓬莱,旋西南为泰山。故有“泰山之龙,发脉长白”之说。

大荒山远眺 宗玉柱摄

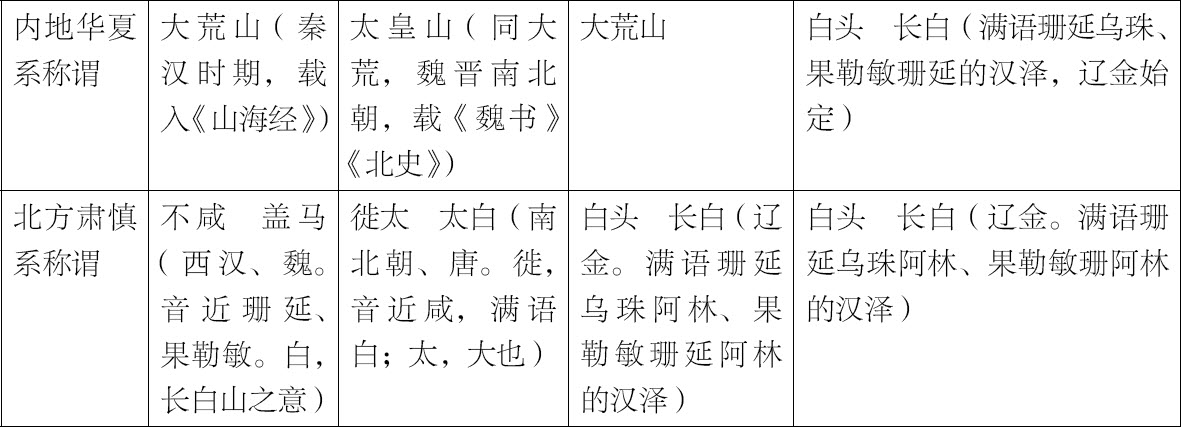

长白山在不同历史时期有不同的称谓,春秋战国时,称不咸山,汉魏时叫盖马大山,魏晋南北朝时称大荒山(有时异写为“太皇山”)、徙太山,唐代称太白山。自辽金始,长白山之名开始普遍使用,成为定名。其主峰称白头山,满语珊延乌珠阿林。就是说,在相当一段历史时期,内地人称长白山为大荒山,曹雪芹写书时,大荒山之名,已鲜为人知,被作者按揭入书。

大荒山之名,最早见于《山海经·大荒西经》:

大荒之中,有山名曰大荒之山,日月所入。有人焉三面,是颛顼之子,三面一臂。三面之人不死。是谓大荒之野。

这里所论“三面一臂”之乡,晋人郭璞注明其地在长白山勿吉部:

言人头三边各有面也。元菟太守王颀至沃沮国,问其耆老,云:“复有一破船,随波出在海岸边,上有一人,项中复有面,与语不解,(了)不食而死。”此是两面人也。吕氏春秋曰:“一臂三面之乡也。”

郭璞注解其大荒山在沃沮国。沃沮、窝集、勿吉、乌稽等,皆一音之转,意为森林部落人。历史上,勿吉人是环白头山原住民,至少已有四五千年的居住史,被视为现今满族的先世,故《红楼梦》开篇有“无稽崖”,即“勿吉哀”之叹。

郭璞所注“元菟太守王颀至沃沮国”,是指三国曹魏正始六年春,即公元245年春,曹魏名将幽州刺史毌丘俭,派大将玄菟太守王颀追击高句丽东川王,从长白山南的辑安(今集安),直至长白山东北的南沃沮(珲春以东)的大海边。当时,玄菟郡的治所在现今朝鲜咸兴平野,从那儿看长白山,正是“日月所入”之山。从郭璞所注可知,《山海经·大荒西经》所记“大荒之山”,系指勿吉人居地长白山无疑。

《山海经》是上古时期一部神话地理专著,十八卷,三万一千余字,分《山经》和《海经》,片段地记载着早期人类活动的空间、范围,以及地理、历史、神话、宗教、动植物、矿产医药等诸多方面的内容。传为大禹、伯夷所著,后人考证,《山海经》不是出自一二人之手,也不是作于一时,大约成书于战国,经秦汉又有增删。所记上古神话,如精卫填海、夸父追日、刑天断首、鲧腹生禹等,至今仍为人所津津乐道。所记会稽山、王屋山、泾水、渭水、巴国、肃慎国、朝鲜、倭国、苗民、鹦鹉、猩猩、鲤鱼、鳝鱼、芍药、松柏、桃、柳等名称,以及大荒山之名,一直为后人所用。

或者有人会问,大荒山指长白山应载入《山海经·大荒北经》,却载入大荒西经,方位不对吧?既然山载于大荒西经,就不可能有三面之人“随波出在海岸边”。

郭璞好像料到读者会有此问,又注云:“然地在西荒,何可云出(在海岸边)?此神话之山,诚不可以常理推之。”郭璞所说“大荒山”是神话中的山,不可用常理推之,也讲得通,但说服力不强。《山海经》编简错乱,为学界所公认,本应归入北经的山,错乱到西经,本应归入西经的内容,被编入北经的情况也不少。再者,上古时代,方位是从观测太阳东升西落来确定,人们只有二维方向观,西与北不是区分得那么分明。对此,何新先生说得很明白:“上古人凡地理言南者,皆可与东通。而凡言北者,又均可与西通。非同于后世以为东、西、南、北四向所迥然相反者……虽然古书中常见东与南、西与北的混淆,却很少见到东与西或南与北的混淆。”

加之材料来自四面八方,个人处于不同方域观测记录,所言多有抵牾。由此观之,大荒山载入《山海经·大荒西经》也就不足为怪了。

加之材料来自四面八方,个人处于不同方域观测记录,所言多有抵牾。由此观之,大荒山载入《山海经·大荒西经》也就不足为怪了。

长白山之为“大荒山”一称,亦载于《魏书·勿吉传》《北史·勿吉传》,均记为“太皇山”:

(勿吉)国南有徒(徙)太山,魏言太皇,有虎豹罴狼皆不害人。人不得山上溲污,行迳(径)山者,皆以物盛去。

(勿吉)国南有從(徙)太山者,华言太皇,俗甚敬畏之,人不得山上溲污,行经山者以物盛去,上有熊罴豹狼皆不害人,人亦不敢杀。

(勿吉)国南有從(徙)太山者,华言太皇,俗甚敬畏之,人不得山上溲污,行经山者以物盛去,上有熊罴豹狼皆不害人,人亦不敢杀。

《魏书》与《北史》所记大同小异。此“太皇山”,不能读太皇山,仍须读如大荒山。诚如高句丽的“好太王碑”,须读如“好大王碑”。《魏书》与《北史》中“魏言太皇”“华言太皇”,均指内地人称长白山为大荒山,太皇,只是“大荒”更加尊隆的写法。

《广雅·释诂一》:“太,大也。”《辞源》:“太,极大。又通大。”“太皇”,本指极大。“皇”,亦通“荒”,《楚辞·惜誓》:“独不见夫鸾凤之高翔兮,乃集大皇之野。”注云:“大皇之野,大荒之薮。”

故此,《魏书·勿吉传》《北史·勿吉传》中的“太皇山”,属于异写,当读如“大荒山”。这里的“荒”或“皇”,并非指旷远荒芜之意。《说文解字》:“皇,大也。”《辞海》:“荒,大也。”可见,当大荒山专指长白山的时候,意为大大的山,绝大的山。

女真人的铜壶

从前,认为大荒山与不咸山一样,均是长白山古称或异称,现在看来,这种说法不准确。显然,在长白山名称演变中,曾存在过内地华夏人和东省女真人两套称谓系统,辽金以前很长一段历史时期,内地称长白山为“大荒山”(有时写作“太皇山”);北方的少数民族,特别是女真人,称长白山为果勒敏珊延阿林,即长长的白山,其主峰称珊延乌珠阿林,汉译为白头山。白头山,并非朝鲜人为之定名,朝鲜语承汉译,读音为“伯都申”。附记于此,望读者明鉴。从下表会看得更清楚:

随着辽金政权的强势南下,内地的“大荒山”之名,被北方的“长白山”之称谓所取代,长白山始成定名,“大荒”之名遂鲜为人知。这恰好被曹雪芹借用过来,把娲石植入“清根”的长白山,既隐蔽,又有所按揭,底定了一个绝大的象征和隐喻。