爱德华·霍普

Edward Hopper

(1882~1967)

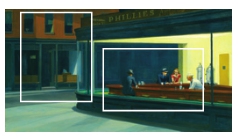

《夜鹰》,又名《夜间徘徊的人》

Nighthawks(《Les Rôdeurs nocturnes》)

(1942)

布面油画,84.1厘米×152.4厘米

芝加哥艺术研究院

(1942~1951)

几点了? 这真算不上是个问题,只是我们出于习惯脱口而出,是无意识的反射。有一件事可以确定:已经很晚了。对很多事情来说都很晚了。街道寂静,夜看不到尽头。酒吧的霓虹灯光耀刺眼。很快,我们就会走过街角,在那之后,一无所有,尽是空虚。我们可以走进去,坐下来歇一会儿,喝杯咖啡。酒吧里面一定很凉快;对面街区的公寓,窗户全都开着。这样的夜,不睡觉似乎是唯一选择。

酒吧前台延伸到画面之外。 走在人行道上,下班的脚步声大得有些不自然。这城镇如此干净,看起来仿佛电影布景,街道如同位于好莱坞电影厂内搭建起来的废弃城镇中。

然而它是真实存在的,这是纽约的格林威治大道。菲利斯(Phillies)酒吧也是真的。霍普住在附近时,可能经常来这里。他只画出了主体结构,现实的外壳,但是他加入了足够现实的细节,让我们相信这幅画。我们确实怀有疑问,会暗自思忖:这真是曼哈顿的一角吗?还是用纸牌重新做出来的?画家仅仅借助日常生活的一些事物,而且它们都跟画中人物有关联。它们可能是演员需要用来充实角色的道具:对面商店中的收款机、酒吧圆凳、一些杯子还有香烟。没什么复杂的东西,只是为了建立人物的性格,让场景更真实。

我们从旁边走过,会想象自己是在一部电影里面, 这是一部黑白电影,颜色是后加上去的。对话都很简短,就是交换几个词,头都不用抬。我们对面的男人,手肘放在柜台上,说话听起来像是亨弗莱·鲍嘉吧。在他帽子的沉重阴影下,他的眼睛盯着前面的某个地方。涂抹了重重眼影的女人在看自己的指甲。他们彼此了解多少?也许他们刚刚相遇,没有必要说话。再说,他们还能说些什么呢?酒保在柜台下找着什么,随便应对几个字。这些他早见识过了,而且远不只这些。

霍普的画中充满了顺滑与光洁, 似乎他的画笔运转之间,从未遇到任何障碍。一切井然有序,包括缄默和鲜亮的颜色。画作表面毫无质感,充满冷漠,感觉不到任何变化。没有意料之外的事物,这让观者的眼光游移,我们的眼睛会在色块之间游走。霍普的人物对我们和外部世界不感兴趣,那个坐在酒吧里、背对着我们的男人明确表现出这一点。他自成一隅,满足于一个人坐着圆凳子,占着吧台较长的一边,与其他饮者保持一定距离。

菲利斯酒吧整夜营业,它的窗户透出耀眼的光,照亮对面的楼,试图侵入商店里面,在一扇窗内的墙上投射出三角形的光,但这光仍然避开着它触碰的一切。在很多早期绘画中,移动的自然光和灯的亮度会伴随我们的思路,暗示时间流逝,让我们更靠近画作观察,同时这也是对艺术家的挑战,他们必须抓住闪耀的光,还有它造成的细微差别。与这种传统对比,霍普成功捕捉了电光源的纯功能性的冷淡,这冷淡映射在建筑物的轮廓线上。这种光没有感情,倾泻而下,一成不变,控制到位,像牙医诊所的光,照得皮肤表面惨白。

酒吧的内部装潢让街道沐浴在绿色之中, 同时晕染了整幅画作:人行道、商铺和它空荡荡的橱窗,甚至还有百叶窗,街区公寓的住户们因为炎热让它们开着。画面构图和裁切的方式让我们无法看到第一层窗户以上的地方,并令画面的氛围更加沉重。天空遥遥在上,完全看不到。苍白的图画不让任何东西透过,一丝风都不行。

我们可能产生这样一种幻觉: 如果我们在这幅画前——这栋建筑前——待的时间太长,会发生某些事情——鬼鬼祟祟的影子现身在某个窗口,出现另一个过路人,或是酒吧里发生什么。

但是没有,这幅画依旧是令人绝望般的单调,一点点异常都没有。看起来一切都那么简单,简单到极致。而且我们也永远不会去这个表象世界之外冒险。霍普的画有着陷阱般的功效,在观者中创造出期待,邀请我们想象:既然存在这样的虚空,就会有东西来填补它。他提供了场景和人物,但从不给剧情。仿佛他给自己安排了一个知道自己绝不会出席的会议。就是在这之中,隐藏着画作的价值:只要我们开始想,这图像是一种欺骗,而且比它看起来更无趣,我们就明确理解了霍普艺术的构成特点。他真正的主题超越了任何纯描绘性质的事物,是要表达一种占据了赏画者的幻灭感。我们也进入沉默之中,这沉默淹没了酒吧里刺眼的灯光下的其他人;能替代街道的黑暗的,也只有那刺眼的灯光。在灯光下,夜间在街中行走的男人更显得孤单。菲利斯酒吧实在没什么好看。或者说,即使有的话,最好不过,也是另一种空虚。

如果我们试着要进去呢? 但可能已经错过入口了,现在找不到入口。在这慢镜头般的图像中,霍普成功地诱我们深入。我们常常在夜晚感到疲倦,画作利用了这一点。我们需要追溯自己的脚步,找到门。它会在哪里?不值得这么费力,已经太晚了,还是下次吧。

海明威写的小故事

据说,霍普的这幅画,灵感来自厄内斯特·海明威写的小故事——《杀手们》。这个故事首次发表于1927年,讲的是两个雇佣枪手,他们在餐馆中等待自己的目标,但此人没有在当晚出现。十几页的故事,其整体的气氛要比情节更重要,营造出宿命和冷漠之感。“亨利餐厅的门开了,进来两个男人。他们坐在吧台前……”“我总忍不住去想,他在屋里等着,知道自己要被干掉。太糟糕了。”“哎,”乔治说,“你最好别这么想。”

画中男性人物的轮廓基于霍普自己,不过也很难说是自画像。霍普的妻子,约瑟芬·尼维森,充当了画中女性的模特,她在霍普其他很多作品中也是如此。

霍普和影院

霍普是影院的忠实粉丝。“当我没心情画画时,”他曾这么说,“我会去电影院待上一星期甚至更长时间。”霍普的美学在很多方面都体现了好莱坞的世界:镜头般的装置、用光的明显对比、透视,这些都让人想起运动中的摄像机、画面电影胶片般的光滑质感和对空间的几何运用。即便如此,也没有什么直接证据,能证明霍普有哪张画直接指向某部电影。不过,他的图像常常影响了电影行业,电影常借鉴他的画中直线形的装饰,因为很容易操作,还能产生空虚感,很容易营造出一种戏剧化的张力。

最着名的例子,是希区柯克1960年的《精神病患者》。其中重现了霍普1925年的作品《铁路》中的房子。对霍普最近的响应,是在大卫·林奇(作品有《蓝丝绒》、《双峰》和《史崔特先生的故事》)和维姆·文德斯的作品中,后者的《终结暴力》一片中参考了《夜鹰》这幅画。

霍普的现实主义

霍普的现实主义手法直截了当,这属于观念史中更广阔的趋势,来源可追溯到美国艺术的起源。美国的绘画,发端于17世纪荷兰的新教传统,两个世纪后,仍然表现出它对日常生活的热爱,以及对展现社会真实可信一面的渴望,因此十分注重细节。讲求实际的观察,并急于直接表现可见世界,这些都超越了艺术上相对抽象的考虑,最终体现为世俗化的艺术。其结果是,越老练的绘画,就越接近客观真实,其中没有过多戏剧化情节或是明显的感情表达。这样的态度发展到极致,必然会积聚出错视画般的效果,而这也是美国画家在19世纪的追求之一。霍普避免引起错觉的艺术手法,而是采取相对隔离的现实主义处理,也就是说,他不仅仅只是一个以图解的方式作画的人。他的叙述方式不会欺骗观察者,他会罗列事物,但不会玩弄我们:对他来说,现实既无所不在,又难以接近。