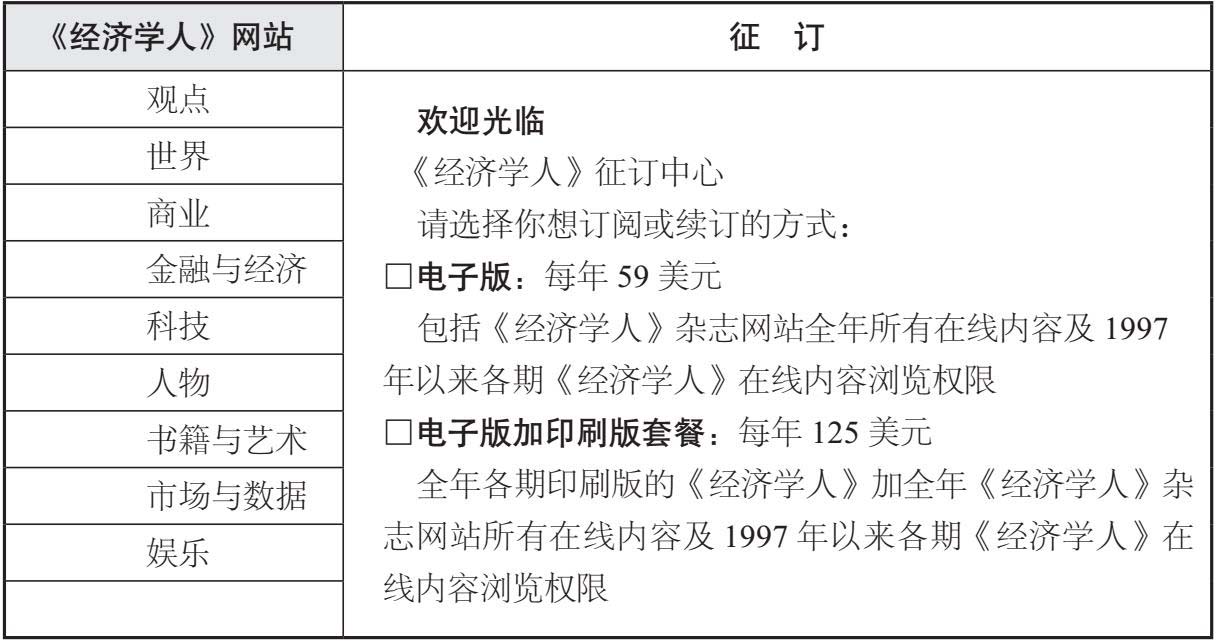

一天,我在网上浏览时,无意中在《经济学人》杂志的网页上看到了下面这则广告:

我顺着广告内容一条一条往下读。第一种阅读选择:花费59美元在网上订阅,好像不算贵。第二种选择:买125美元的印刷版,价格有点儿高,但还算可以。然后我读到第三种选择:印刷加电子版套餐同样是125美元!我看了两遍,又回头去看前面两条广告内容。既然都是125美元,谁会放弃诱人的印刷版加电子版套餐,而选择只订印刷版呢?会不会是出错了?我开始怀疑,《经济学人》杂志社伦敦总部的那些头脑聪明的人(他们的确聪明——并且有一些英国式的诡计多端)实际上是在试图“操纵”我。我很肯定,他们这样做是想让我越过单订电子版的选择(他们以为我会选择,因为我当时就在读他们的网上广告),直接跳到价格更高的选择:电子版加印刷版。

他们是怎样操纵我的呢?我猜,这是由于《经济学人》杂志那些营销高手(我想象得出,他们系着带知名大学校徽的领带,身着鲜亮的休闲式上装)懂得人类行为的某些重要方面:人们很少做不加对比的选择。我们的心里并没有一个“内部价值计量器”来告诉我们某种物品真正的价值是多少。相反,我们关注的是这种物品与其他物品的相对优劣,以此来估算其价值。例如,我们不知道六缸汽车的价钱,但我们可以推断出它比四缸车要贵。

在《经济学人》杂志的案例中,我可能不知道单订59美元的电子版是否比单订125美元的印刷版划算,但我肯定知道125美元的印刷加电子版套餐要优于单订125美元的印刷版。事实上,你可以明确无误地从合订套餐中推算出:电子版是免费的呀!“简直是白赚了,老爷子,快来订呀!”我几乎能听到那些营销人员在泰晤士河边这样喊着。我不得不承认,如果当时决定订阅的话,我本人十有八九会选择套餐(后来在一大批参与者中做调查,结果大多数人也倾向于选择印刷加电子版套餐)。

这是怎么回事呢?从最基本的观察开始了解吧:多数人只有到了具体情境才知道自己真正想要的是什么。我们想买运动自行车,却不知道买哪一款,直到我们看到环法自行车赛的某个冠军在给某个型号的车子做广告时才能明确自己所要购买的;我们想换音响,却不知道换什么样的,直到听到一套比原来那套效果更好的才清楚;我们甚至不知道该如何生活,直到亲戚、朋友有一天让我们恍然大悟,原来他们过的日子正是我们所憧憬的。一切都是相对的,这就是关键所在。就像飞行员在夜间着陆,需要跑道两边的指示灯才能确定飞机的滑行轮应该落在地面的什么位置一样。

在《经济学人》杂志这个案例中,在单订电子版和单订印刷版之间做选择有些费脑筋。动脑筋既麻烦又讨厌。于是《经济学人》杂志的营销人员给了我们一个不费脑筋的选择:与单订印刷版相比,印刷加电子版套餐看起来更划算。

想到这一点的也不光是《经济学人》杂志的营销天才们。比如电视机推销员山姆,他在对供展示的电视机进行分组时,和我们玩的也是同一类的把戏:

36英寸

松下牌 690美元

松下牌 690美元

42英寸 东芝牌 850美元

50英寸 飞利浦牌 1 480美元

你会选哪一台呢?山姆非常清楚,顾客很难把不同电视机的价值算清楚。(谁能确切知道690美元的松下就比1 480美元的飞利浦更合算?)同时,山姆还知道,在给了顾客三种选择之后,多数人会选择850美元的那一台。这种感觉就如同飞机会在跑道的两列指示灯之间降落一样。你能猜到山姆把哪一个牌子的标价放到中间了吗?一点儿不错,正是他最想卖的那个!

聪明的不只山姆一个。《纽约时报》最近连载了格雷格·拉普的故事。他是餐馆顾问,餐馆付他钱,他来策划菜单和定价。他非常了解诸如今年羊肉销路与去年相比如何,羊肉是配土豆泥好还是配意大利菜好,主菜的价格从39美元一下子涨到41美元是否会使销量下降等问题的答案。

拉普了解到的一个现象是,菜单上主菜的高标价能给餐馆增加盈利——即使没有人来点。为什么?因为尽管人们一般不会点菜单上标价最贵的菜,但他们很可能点排第二位的。出于这个目的,餐馆推出一道高价菜,这样可以引诱顾客点次贵的菜(于是很聪明地加大了这道菜的利润率)。

下面我们把《经济学人》杂志的巧妙手法放大进行观察。

我们记得有如下几种选择:

单订电子版:59美元

单订印刷版:125美元

合订印刷加电子版套餐:125美元

在麻省理工学院的斯隆商学院,我让100个学生做选择,结果是:

单订电子版 59美元:16人

单订印刷版 125美元:0人

合订印刷加电子版套餐 125美元:84人

斯隆商学院的MBA(工商管理硕士)们可都是些精明透顶的家伙。他们全都看得出印刷加电子版套餐相对于单订印刷版的优势。单订印刷版这一选项(我因此把它称作“诱饵”,而且这样称呼它是有道理的)真的影响了他们的选择吗?换言之,假如我把诱饵去掉,剩下的选择就如下面的图所示:

学生们的回答还会与上一次相同(16人单订电子版,84人订套餐)吗?

他们的回答肯定一样吗?会有什么变化吗?说到底,我去掉的那一项根本就没有人选过,因此也就不会有什么影响。对不对?

不对!这一次,选择59美元单订电子版的从原先的16人增加到68人。选择125美元套餐的从原先的84人,下降到只有32人。

是什么原因使他们改变了主意呢?我可以肯定地告诉你们,绝非理性因素。就因为有个诱饵在那里,他们中的84人就选了125美元的套餐(16人单订电子版)。去掉了诱饵,他们的选择就不一样了,32人选择了套餐,68人选择了单订电子版。

这不仅是非理性的,而且这种非理性是可预测的。为什么?我很高兴你们会有这样的疑问。

下面我们来看相对论的直观图示。

正如你们所看见的,后面两幅图里,中央那个圆的尺寸似乎不一样。把它放到大圆中间,它就变小了;放到小圆中间,它又变大了。其实它的大小没变,只因为它周围那些圆的大小变了,它的大小才好像也在跟着变。

这种现象似乎有点儿奇怪,但它事实上却映射出人脑思维所受的束缚:我们总是靠观察周围的事物以确定彼此的关系。我们无法不这样,不仅在对待有形物体,例如吐司面包、自行车、小狗、餐馆的主菜、配偶等时是这样,在对待无形的体验,例如度假和教育选择时是这样,甚至在对待短暂易变的事情,例如感情、态度、观点等时也是这样。

我们总是拿酒与酒、职业与职业、度假与度假、情人与情人做比较。这一切的相对关系让我想起了电影《鳄鱼邓迪》

里的一句台词,一个街头小混混冲着我们的主人公保罗·霍根拔出了弹簧刀。“你把这玩意儿也叫作刀?”霍根将信将疑地说着,一边从皮靴后面抽出猎刀,“看这家伙。”他诡秘地咧嘴一笑,“这才是刀。”

里的一句台词,一个街头小混混冲着我们的主人公保罗·霍根拔出了弹簧刀。“你把这玩意儿也叫作刀?”霍根将信将疑地说着,一边从皮靴后面抽出猎刀,“看这家伙。”他诡秘地咧嘴一笑,“这才是刀。”

总的来说,相对论是容易理解的。但相对论的一个侧面却总是给我们造成误解。这就是:我们不但喜欢将事物与事物进行比较,而且喜欢比较容易比较的——避免比较不容易比较的事物。

假如你要到一座新城市买房子,你的房地产代理人带你看了三处房子,你都感兴趣。其中一幢是现代风格的,另两幢是殖民地风格的老式房子。三幢房子的价格差不多,都很合意;唯一的差别是老式房子中的一幢(“诱饵”)屋顶需要换,房主已经为此折价了几千美元作为补偿。你会选择哪一幢呢?

你很可能既不选那幢现代风格的,也不选择那幢需要换屋顶的,而是选择另一幢老式房子。为什么?我来说一下理由(实际上也相当理性)。我们都愿意在比较的基础上做决定。在这三幢房子中,我们对现代风格的房子一无所知(甚至没有另一幢和它做比较),于是它就被放到一边了。不过,我们确切地知道老式房子中的一幢要比另一幢好——屋顶完好的那一幢要比需要换屋顶的那一幢好。于是,我们就会去买屋顶完好的那一幢老式房子,对那幢现代风格的房子和需要换屋顶的老式房子就不屑一顾了。

为了更好地理解相对论如何运作,请参考图1–1。

在左边的图中,我们看到两种选择,每一种都在不同属性上优于另一种。选择A在属性1(我们假定是质量)方向较优。选择B在属性2(假定是价格)方向较优。很显然,这两种选择让人感到为难,不容易做出取舍。我们再考虑增加另一选择,–A(见右图)会怎样。这一选择很明显要比选择A差,但它同时又与A相似,两者容易比较,让我们以为A不仅比–A好,同时也比B好。

图1–1

说到底,把–A(诱饵)放进来,建构出与A的一种简单、直观的比较关系,由此使A看起来较优,不仅相对于–A,相对于B也是如此。结果是,在把–A加到场景之中后,虽然根本没有人选择它,但它会使人们更可能最终选择A。

这种选择过程有点儿似曾相识吧?还记得《经济学人》杂志的那些推销员吗?他们知道我们自己并不清楚到底要订电子版还是印刷版。不过,他们料定在三个报价中,我们会选择印刷加电子版套餐。

这里还有个诱饵效应的例子。假设你正计划去欧洲度蜜月,你已经决定在那些风情浪漫的古典城市中选一个,并且把目标进一步限定在罗马和巴黎之间,这两处都是你的最爱。旅行社为两个城市分别安排了旅行计划,包括机票、旅馆、观光,外加每天免费的精美早餐。你会选择哪一个呢?

对多数人来说,在罗马和巴黎之间做出选择不太容易。罗马有古竞技场,巴黎有卢浮宫。两地都充满浪漫风情,都有诱人的美食、时尚的商店。难以选择。那么,再给你第三种选择:罗马,不含早餐(即–罗马,或诱饵)。

如果让你考虑这三种选择(巴黎、罗马、–罗马),你会立即认识到,带免费早餐的罗马与带免费早餐的巴黎具有大致相同的吸引力,而不含早餐的罗马就等而下之了。与明显处于劣势的选择(–罗马)相比,罗马则更具优势。事实上,–罗马使带免费早餐的罗马显得如此之好,以至让你觉得它甚至胜过原先难以取舍的带免费早餐的巴黎。

你一旦看到实实在在的诱饵效应,就会认识到它才是秘密的原动力,它对决定的影响之大远远超过我们的想象。它甚至能帮助我们决定和谁约会——并且最终和谁结婚。我来详细讲一个专门探索这一课题的实验。

一个寒冷的周日,麻省理工学院的学生在校园里匆忙奔走,我问他们中的一些人是否愿意让我拍照做实验。有的看上去不情愿,有的走开了,但多数乐意参与。不一会儿,我的相机里就存满了学生们灿烂的笑脸。我回到办公室,从中打印出60张——30个女生,30个男生。

下一个星期,我向班里的25名研究生提出了一个不同寻常的请求:让他们对这30个男生和30个女生的照片根据相貌的相似度来配对(男配男,女配女)。也就是说,我让他们搭配出麻省理工学院的伍迪·艾伦和丹尼·德维托(对不起了,伍迪和丹尼),以及布拉德·皮特和乔治·克鲁尼。从配出的30对里,我又挑出了大家都觉得最相似的6对——3对女生,3对男生。

现在,就像弗兰肯斯坦博士一样,我开始对这些面孔做特殊处理。我用Photoshop(图像处理与修图软件)对照片做了少许改变,给每张照片加工出比原来相貌稍差的新版本。我发现稍稍移动鼻子的位置就能破坏面部的对称。用另一种工具,我把一只眼睛变大,减少一些头发,或者加上几个粉刺痘痘。

没有阵阵的闪电照亮我的实验室,也没有沼泽地上的犬吠,这是个从事实验研究的好日子。结束的时候,我手头有了麻省理工学院的乔治·克鲁尼原型(A)和麻省理工学院的布拉德·皮特原型(B),以及一只眼睛有点儿耷拉、鼻子稍宽的乔治·克鲁尼(–A)和面部不大对称的布拉德·皮特(–B)。对其他不如他们俩帅气的各对,我也做了相同处理。我有了张嘴笑会显得嘴角略歪的伍迪·艾伦原型(A)和一只眼睛错位、令人发怵的伍迪·艾伦(–A),还有了丹尼·德维托原型(B)及面部有点儿变形的丹尼·德维托(–B)。

12张照片,每一张,我都既有一张原型版本,还有一张稍差的诱饵版本。作为实验用的两个版本的例子,参见图1–2(图中的照片是我用电脑合成的,不是麻省理工学院的学生)。

现在我们到了实验的主要部分。我带着这些成套的照片来到学生会,在学生中传阅。我一个一个地问,问他们是否愿意参与。如果同意,我就拿出一套(3张)照片给他(她)看(照片同图1–2)。第一套中包括原版本照片A、它的诱饵版本–A和另一张原版本照片B。第二套包括原版本照片B、它的诱饵版本–B和另一张原版本照片A。

例如,一套里可能包括一张原版本的克鲁尼(A),一张诱饵克鲁尼(–A),还有一张原版本的皮特(B);或者一张原版本的皮特(B),一张诱饵皮特(–B),和一张原版本的克鲁尼(A)。我要求学生们(或男或女)做出选择:如果有可能的话,想和三个中的哪一个约会,就在那张照片上画个圈。最后,我一共发出了600套照片。

我这样做的动机是什么?就是要判断在参与者选择的过程中,扭曲过的诱饵照片(–A或–B)是否会推动他们选择照片A或者照片B。换言之,形象稍逊的乔治·克鲁尼(–A),能否推动参与者去选择完美的乔治·克鲁尼,而不选完美的布拉德·皮特?

当然了,我在实验里没用真的布拉德·皮特或乔治·克鲁尼的照片。照片A和照片B拍的都是普通大学生。你们还记得之前买房的案例吗?一幢需要换屋顶的老式房子,就能推动人们去选择另一幢完好的老式房子,而不选那幢现代房子——仅仅因为作为诱饵的老式房子让他们有了与完好老式房子的某种参照。还有《经济学人》杂志的广告,难道不是125美元的单订印刷版推动人们去选择了125美元的印刷加电子版套餐吗?同样,形象稍欠完美的人(–A或–B)的存在,会推动人们去选择完美的原型(A或B),是因为诱饵给他们提供了参照吗?

图1–2

确实如此。每次看完我发出的一套照片,包括一张原版本、一张诱饵照片和另一个人的原版本照片,参与者通常都更倾向于与“正常的”原版本照片里的人(与诱饵照片中相似,但明显优于被扭曲过的那个)约会,而不去选择另一个照片未经过扭曲的人。这样选择的可不是一半对一半,整个实验中这样选择的人占了75%。

为什么?为了进一步解释诱饵效应,我来给你们讲一个面包机的故事。

威廉斯–索诺马公司首次推出家用烤面包机(每台售价275美元)时,多数消费者不感兴趣。家用烤面包机到底是个什么玩意儿?它是好还是坏?我们真的需要在家烤面包吗?有钱为什么不买旁边那台样式新颖的咖啡机?为糟糕销售业绩苦恼的面包机厂家请来了一家营销调研公司。营销调研公司的工作人员提出了一个补救办法:再推出一个新型号的面包机,不仅个头比现在的要大,价格也要比现有的型号高出约1/2。

这一下,销量开始上升了(以及大量面包新鲜出炉),尽管卖出的并不是新型号的大面包机。为什么?就是因为消费者现在有了两个型号可以选择。既然一台比另一台明显要大,而且贵了很多,人们就无须在真空中做决定了。他们会说:“嗯,我也许不大懂面包机,但我确实懂得,真要买的话,我宁愿少花点儿钱买那个小的。”从那以后,家用面包机便热销了起来。

面包机就说到这里。让我们再来看看另一种不同环境中的诱饵效应。比如你是单身,希望在即将到来的相亲晚会上吸引更多的约会对象,该怎么办呢?我的建议是,你带上一个同伴,外观特点和你基本相似(相似的肤色、体型、面貌),但要比你稍稍差一点儿(–你)。

为什么?因为你想吸引的那些人很难在没有比较的情况下对你做出评估。但是如果把你和–你进行比较,你那个作为诱饵的朋友就会把你提升许多,不单是与他(她)比较,而且从总体上与在场的其他人来比较,也是如此。这似乎显得不是很理性(我不敢保证这一点),但你很有可能会为更多人所瞩目。当然,我们不能将评判标准仅停留在外观上。如果妙语连珠的谈吐能使你胜出,那就记得在去择偶晚会时带上一个没有你那么能言善辩、反应机敏的朋友。比较之下,你会显得更加出类拔萃。

既然你们知道了这个秘密,那就留心点儿:如果一个和你差不多,但外貌比你稍强的同性朋友,请你陪伴他(她)晚上出去,那你就需要当心是不是要替人当诱饵了。

相对论帮助我们在生活中做各种决定,但它也能使我们痛苦无比。为什么?当我们把自己生活中的运气与别人相比时,就产生了嫉妒和羡慕。

说到底,《圣经》十诫里的警告是非常有道理的:“不可贪恋他人的房屋,也不可贪恋他人的妻子、仆婢、牛驴,并他一切所有的。”这也许是最难奉行的圣诫,因为我们有生以来就被比较所束缚。

现代生活使这一弱点更为明显。几年前,我遇到一家大投资公司的高管。交谈中他提到他的一个雇员最近找到他,抱怨工资太低。

“你来公司多久了?”主管问年轻人。

“三年了。我一毕业就来了。”年轻人回答说。

“你刚来时,希望前三年能拿到多少钱?”

“当时希望能拿到10万美元左右。”

主管好奇地盯着这个年轻人。

“你现在差不多拿了30万美元,你还有什么可抱怨的?”主管问道。

“嗯。”年轻人显得有点儿结巴,“就因为坐在我旁边的几个人,他们能力并不比我强,可已经拿了31万美元。”

主管摇了摇头。

与这个故事异曲同工,1993年,美国联邦证券交易委员会首次强制一些上市公司披露高管的薪酬及津贴等详细资料。这样做的本意是,一旦薪酬公开,董事会就不会再愿意给高管们支付天文数字的薪酬和福利了。监管人员希望这样做能制止公司高管薪酬飞涨这一顽症,因为之前无论是监管机关、立法机构,还是股票持有人的施压都没有将这一顽症解决。不错,这种情况确实需要制止:1976年,美国高管们的平均薪酬是普通工人的36倍;而到了1993年,高管们的平均薪酬已经上涨到工人的131倍。

不过猜猜看,这一政策颁布之后怎么样?薪酬一旦成为公开信息,媒体就会定期刊登一些特别报道,按高管们的收入高低进行排名。这种公开不但没有压制住高管们的涨薪幅度,反而使美国公司的高管们开始互相攀比工资,最后,高管们的工资火箭般地往上蹿。这一趋势又进一步被一些薪酬咨询公司(投资人沃伦·巴菲特苛刻地称之为“悠着点,悠着点,开大奖了”公司)“推动”,它们建议那些高管客户回去要求幅度惊人的加薪。结果呢?现在美国公司高管们的平均收入相当于普通工人的369倍,是高管薪酬公开前的三倍。

因为对这个问题的关注,我向一个公司高管询问了几个问题。

“如果你们工资数据库里的信息被公司上下都知道了,”我试探着问,“那会怎么样?”

那个主管警觉地看着我。“那会披露出很多事情来,内部交易、金融丑闻,诸如此类,但如果每个人的工资都被大家知道了,那可就是真正的灾难了。除了那个薪水最高的人,所有人都会觉得工资太低——要是他们出去另谋高就,我丝毫不觉得奇怪。”

这难道不奇怪吗?工资多少与幸福程度的关联并不像人们想象的那么紧密,这一点已经反复得到了证明(事实上,这种关联相当薄弱)。研究证明,最幸福的人并不在个人收入最高的国家里。可是,我们还是一个劲地争取高工资,这在很大程度上就是出于嫉妒。正如20世纪的记者、讽刺家、社会评论家、愤世嫉俗者、自由思想家H. L. 门肯所指出的,一个人对工资是否满意,取决于他是否比他未来老婆的姐姐或妹妹的老公挣得多。为什么要这样比?因为(我隐隐感觉,门肯的老婆一定是把自己妹妹老公的工资分文不差地告诉了他)这种比较是明显而又现成的。

公司高管薪酬的无节制增加已经给社会造成损害性后果。高管工资的无度增长,非但不会使他们感到羞耻,还会鼓励其他高管进行攀比,再次要求加薪。“在互联网时代,”《纽约时报》的一条标题中说,“富人嫉妒的是比自己更富有的人”。

在另一则新闻故事里,一位医生说他从哈佛毕业时就梦想着有朝一日能在癌症研究上获得诺贝尔奖。这是他的目标、他的梦想。可是几年以后,他发现几个同事给华尔街公司当医学顾问比他行医挣的钱还多。他原先对自己的收入还比较满意,可是当听说他朋友有了游艇和度假别墅时,他忽然感觉自己太穷了。于是决定改变职业——走华尔街那条路。到了毕业20年同学聚会时,他的收入比多数从医的同学高10倍。你可以想象得出,他站在派对的中央,酒杯在手——没有几个人的“成就”能和他分庭抗礼,在场的人都在注视他的一言一行。但他放弃了自己的梦想,放弃了对诺贝尔奖的追求,只为了换取华尔街的高额薪酬,消除自己的“贫穷”感。由此看来,平均年薪16万美元的家庭医生短缺还有什么可奇怪的?

好的一面是我们有时能控制我们比较的范围,我们可以转向能提高我们相对幸福度的圈子。比如在同学聚会时,房间中央有一个“大圈子”,其中有人手持酒杯在夸耀自己的高薪,我们可以下意识地后退几步,与其他人交谈。如果我们想买新房子,我们可以在那些准备出让的房子中留意选择,跳过那些我们买不起的。如果想买一辆新车,我们可以集中看一些在我们经济能力许可范围之内的车型,等等。我们也可以把眼界放宽。

我来举一个例子,这是两位优秀的研究人员——阿摩斯·特维斯基和丹尼尔·卡尼汉做的一个实验。假如你今天有两件事要做:第一件是买一支新钢笔,第二件是买上班穿的套装。在一家文具店,你看到一支不错的笔,标价为25美元,你正要买,突然记起同样的笔在15分钟路程以外的另一家店的促销价为18美元。你会怎么办呢?你会为了节省这7美元而多跑15分钟的路吗?在这两者之间,很多人表示他们宁可跑远路节省这7美元。

现在你要办第二件事:买衣服。你发现了一套做工精细的灰色暗条西装,标价为455美元,你刚决定要买,另一个顾客就悄悄告诉你,同样的一套衣服在另一家店里的促销价为448元,那一家店离这里只有15分钟路程。你会再多跑15分钟的路吗?在这种情况下,多数人都说他们不会。

这是怎么回事呢?你的15分钟到底值7美元,还是不值?在现实中,当然7美元等于7美元——不管你怎么算也是如此。在这一类情况下,你应该考虑的唯一问题是:从城东到城西的15分钟,多花的这15分钟,是不是值得你省下7美元。至于这笔钱是从10美元里还是从10 000美元里省下的,与此无关。

这就是相对论带来的问题——我们用相对的方法看待我们的决定,就近与现成的其他选择做比较。两支钢笔的差价使价格较低的钢笔的相对优势远远高于另一支,这个明显的答案让我们决定多花15分钟节省7美元。同时,两套西装的差价使那套价格较低的西装的相对优势显得很小,我们就愿意多花那7美元。

这也说明了为什么有人会很轻易地在价值5 000美元的宴会上多加一道200美元的带汤主菜,而他却去剪优惠券,从价值一美元的浓缩汤罐头里节省25美分。类似的还有:我们给一辆25 000美元的汽车加装3 000美元的真皮座椅不觉得贵,却不愿意花同样的钱来买一套真皮沙发(尽管我们知道在家坐沙发的时间要比在汽车里长)。但是如果我们从更广泛的角度来考虑,我们就会把这3 000美元用到比真皮座椅更合适的地方。我们把它用来买书、买衣服,或者去度假,不是更好吗?像这样拓宽视野不太容易,因为凭相对因素做决定是我们自然的思考方式。我们能控制得了自己吗?我知道有人能。

此人叫詹姆斯·洪,著名的“排行与约会”网站的创办人之一(詹姆斯,他的生意合伙人吉姆·杨、里奥纳多·李、乔治·勒文斯坦目前和我共同从事一个研究项目,以帮助测定一个人的“吸引力程度”如何影响他对别人“吸引力程度”的看法)。

当然,詹姆斯已经挣了很多钱,而且他身边还有更多的赚钱机会。实际上,他的一个好朋友,就是贝宝网站的创始人,有几千万美元的身家。但是詹姆斯懂得如何把自己生活中的比较圈子划得小一些,而不是大一些。他是从卖掉自己的保时捷Boxster跑车,换一辆丰田普锐斯做起的。

“我不想过开Boxster的生活。”他对《纽约时报》的记者说,“因为你有了Boxster,还会想保时捷911,那些开保时捷911的想什么呢?他们还想着法拉利。”

这个道理我们都应该懂:人心不足蛇吞象。唯一的解决方法就是打破相对论的怪圈。