本章主题

在本章中,你将学到:

·文化的定义和文化在世界各地的影响

·亲子关系的两种文化模型

·文化的动态属性和文化是如何代代传承的

·影响美国文化的来源:种族、民族、社会经济地位、宗教

·多元文化和移民及少数族裔的经历

·如何减少歧视和管理及其影响

·社会经济地位和经济困难对为人父母的影响

·以干预来减轻影响的办法

检验你的知识:判断正误

1.为了稳定社会功能,文化传给下一代时很少有变化。

2.短文写作对个人很重要,积极的价值观能够帮助非洲裔美国中学生保持自信和提高他们的学习成绩。

3.贫困的状况对孩子发展的影响强于民族或种族背景。

4.不同族群中人们的自尊一般反映了他们的族群被社会接受的程度。

5.父母没有意识到,对孩子来说重视文化财产是多么重要。

从本书中我们可以看到,文化为亲子互动提供了一个温床。在这一章中我们将看到文化力量对为人父母过程的多方面塑造。我们关注于世界范围内和美国不同社会群体中的父母如何帮助孩子社会化的普遍特点和多样性。我们将要检验移民在美国文化适应过程中的经验,以及偏见和歧视对他们所带来的沉重负担。

文化是一个有关价值观、信仰、思维方式、程序、惯例和一群人建立的组织的系统。群体可以和邻居、学校和社区一样小,也可以和民族、种族和社会群体一样大。文化提供了看待世界的方式,会忽略一些事物,而专注于其他方面。文化塑造了我们谈论什么,我们记住什么,以及我们如何概念化我们的生活。伴随着其他因素的影响,文化决定了日常生活中的情绪和行为模式。正如我们在第1章所看到的,文化是一种动态力量,用以回应社会、政治和经济事件,并塑造这些事件对我们的意义。

文化提供了一个发展的机会,包括:①针对父母和孩子的自然以及社会环境;②父母和孩子重视的心理特征;③为家庭成员推荐的为人父母实践活动和行为。因此,文化塑造了广泛的父母行为,从父母教授的普遍价值观到日常生活的各个具体方面,如孩子吃饭和睡觉。

人们一直在寻求方法来组织和理解文化的影响和作用,许多族群的调查揭示了两种普遍的社会关系模型。没有任何一个国家或群体能够完全阐明这两个模型,但是一个模型中的群体往往比另一个模型具有更多的特点。

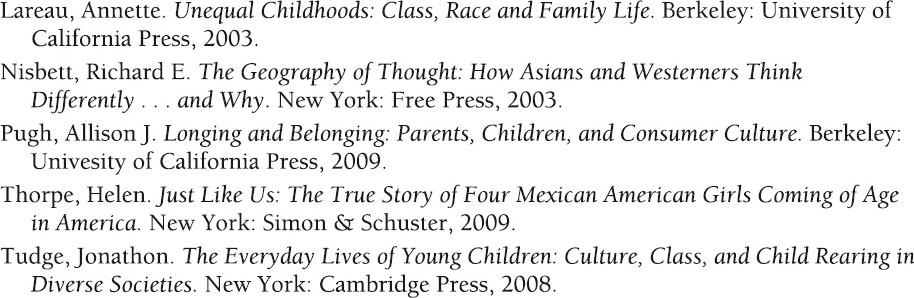

独立的/个人主义模型和相互依存的/集体主义模型为为人父母提供了理解的框架,即文化价值观如何影响父母抚养孩子。表2-1概述了两种普遍的社会系统模型在为人父母行为中的应用。

表2-1 对比亲子关系的文化模型

资料来源:Patricia M.Greenfield,Lalita K.Suzuki,and Carrie Rothstein-Fisch,“Cultural Pathways Through Human Development”,in Handbook of Child Psychology,6th ed.,eds.William Damon and Richard M.Lerner,vol.4:Child Psychology in Practice,eds.K.Ann Renninger and Irving E.Sigel(Hoboken,NJ:Wiley,2006),p.676.Copyright(C)2006.Reprinted by permission of John Wiley & Sons,Inc.

相互依存的/集体主义模型是旧的和更广泛遵循的模型,强调社会群体的重要性。该模型是根据社会系统中的成员关系来定义自我的,特别是家庭或社会群体中的成员关系,如儿子或女儿、孙子女或兄弟姐妹,一个独立自主的自我不会存在于群体之外。因此,该模型被称为群体中心或社会中心。群体寻求其成员之间的和谐。个体在群体中的主要行为方式是理解别人的需要和适应他们,从而实现个体对他人的职责和义务。当一个人适应了别人的需要,对这个关系表现承诺时,他会感到与他人联系了起来。留意大多数人的愿望以及个人自身的责任能够激发一种全面的思考和解决问题的方式,着眼全局而不是只关注片面。

这个模型可以追溯到狩猎采集社会。在这种社会中,人们一生只与一小群人密切接触。亲子关系强调母亲与三四岁孩子之间的身体接触。之后,孩子会逐渐进入多个年龄段的群体中,有时涉及兄弟姐妹之间的照顾。虽然年轻的孩子有些放纵,但是,随着年龄的增长,他们会内化并遵守父母和其他权威的要求。父母是孩子的老师和社会化的中介。这个模型在亚洲、撒哈拉以南的非洲以及南美洲应用广泛。

以欧洲、美国、澳大利亚和新西兰为代表的独立/个人主义模型强调独立个体的重要性。该模型是根据个人选择、目标和成就来定义自我的。这个系统是一个自我或以自我为中心的系统,人际关系主要是互动,即影响和说服他人接受一种观点或以积极的方式帮助他人。当个体影响他人的时候,他才会感到与他人联系了起来。对自我、行动和目标成就的强调鼓励人们将情境分析划分成几部分进行分析,以及采用逻辑策略去实现目标,这与整体的思维方式是相反的。

该模型已经从以个体、能动性和对情境的细致逻辑分析为中心的希腊文明发展为不同的部分。但是,直到强调个体、个体选择和行动重要性的德国与英国宗教改革及工业革命变化出现,这种文明才彻底消逝。那些定居于要求个体自主自足的新国家的开拓者很重视这种模型。在独立主义模型中,父母会抚养婴儿,但是,他们从婴儿早期就开始通过让婴儿自己玩耍、自己睡觉来鼓励自主性。父母会积极刺激孩子去探索、去学习,并且成为自立的、有成就的优秀青年,这样他们就能够有选择地与其他人建立关系。

每一种社会体系都会产生压力和支持。在相互依赖的系统中,压力来源于人们努力去理解他人的观点和抑制个人的想法、情感和行为去适应他人;这种系统的优点在于群体支持总是可以在需要帮助时及时得到。独立系统的压力来自在不利情境中完成目标带来的焦虑和缺乏有保障的帮助;这种系统的积极之处在于人们能够自由地选择兴趣点和追求自己的目标,而不受他人期望的支配。

这些模型被某些特殊国家以不同的方式付诸实践。例如,在亚洲,中国父母强调父母与婴儿之间的情感依赖和和谐,但是他们却要求学步阶段的孩子学习别人对他们的期望。中国父母积极地教授孩子应该做什么,指出他们行为中的不妥之处,详细回顾他们的所作所为以便孩子知道在以后的生活中如何去避免。随着孩子的成长,父母进而强调对实物的学习及掌握,但是他们也希望孩子能够对知识产生兴趣,并用知识去帮助别人。

中国人倾向于强调二人关系的和谐,日本人则更强调融入集体。中国的社会压力更多来自权威人士,而日本的压力更多来自同伴。相比于中国人,日本人很少对社会约束愤愤不平,他们更倾向于通过了解个体的责任和义务而去积极评价秩序的意义。日本已经步入了资本主义社会,但是,在公司忠诚度、团队精神、员工合作的管理方式上,日本仍然保留着它自身的社会价值。

在撒哈拉以南的非洲地区,父母理论强调母亲与孩子之间的亲密和母亲对孩子长达3年的抚养。随着婴幼儿变得更加好动,会有更多的照顾者加入对孩子的照顾。一些社会学家担心,多个照顾者的介入会冲淡母亲和孩子之间的关系,但是这种担忧显然是多虑了。母亲为孩子提供了保护和探索的安全基础,即使有其他的照顾者给予关怀,孩子也会对母亲恋恋不舍。

在非洲国家,对群体的关注可以反映在,父母重视孩子对社会做出负责任行为的能力,例如,在年幼时能够独立完成任务。社会责任是一些属性的联合,如社会洞察力、同情心、敏捷的思维和独立帮助他人的能力等。虽然这种特质对父母意义重大,但是,对父母如何向孩子灌输这一思想,我们所知甚少。

我们认为,北欧和美国的育儿方法相似,因为它们都遵循独立主义模型。对比荷兰和波士顿的育儿方式我们发现,二者在婴幼儿的早期看护上存在很大的差异。荷兰父母坚信,规律的日程表对他们自己和孩子来说都十分重要。他们认为,这些日常惯例和充足的睡眠能够帮助孩子变得有能力和独立。因此,父母要求孩子在每晚同一时间睡觉。在孩子睡觉的问题上,美国母亲的感受错综复杂:一方面,她们鼓励孩子独自入睡;另一方面,她们又认为睡眠模式是先天的,跟婴儿的性格有关,因此应该顺从孩子的意愿。在婴儿6个月大时,荷兰宝宝每天比美国宝宝多两个小时的睡眠时间,并且这种巨大的睡眠差异会随着儿童早期持续下去。荷兰宝宝的日程表和超长睡眠在他们的学步阶段起了重要的作用,使得他们在白天的观察中保持平静和冷静状态,而美国学步婴幼儿在白天的大多数时间里更加活跃和兴奋。

对于和孩子在一起的特殊时间,荷兰父母和美国父母也有着不同的理解。当家人都在家的时候(孩子在生命早期在家的时候),荷兰父母每晚都会和家人共进晚餐,共度特殊时光,即便是肚腹绞痛或有实际困难。美国父母将特殊时间理解为父亲或母亲单独与每个孩子度过的时间,因此,特殊时间是一个伙伴事件,而不是家庭时间。这些父母都共用一套亲子关系模型,但是在实施上会有轻微的差异,并产生不同的行为结果。

这些是回应生活经历的行为模型和人们的行为改变。例如,在19世纪70年代,一群寻求更多经济财富的日本人自愿移民到了一个远离日本北海岸的孤岛北海道。要想在这座孤岛上获得成功,需要人们拥有自觉性、充沛的精力、创造性和独立思考的能力。当测量他们的文化取向时,这批移民的后代更加类似于美国而不是日本本土文化。

帕特西亚·格林菲尔德(Patricia Greenfield)认为,在当今时代,由于城市化进程加快,科技的广泛应用和更多的教育(这是进入更复杂的工业社会所需要的),世界上绝大部分国家都进入了从相互依赖的集体主义社会向更加独立的个体主义社会转变的过程中。

格林菲尔德相信,许多社会将彻底转变为独立的个体主义模型,同时伴随着农业社会的城市化和工业化。但是,其他人认为可以合并这两种模型,个体可以独立地选择目标,但是仍然和家庭密不可分。他们指出,研究结果显示,稍加引导,我们完全可以表现出其他文化中的行为方式。例如,相比于那些圈出第一人称复数形式的人相比,那些在段落中圈出所有第一人称单数形式的人在做出个人反应时,往往以更独立的方式对实验室测验做出回应。

社会心理学家理查德·尼斯贝特(Richard Nisbett)在文化心理学领域进行了广泛的调研,他指出,相互依赖的社会和独立的社会二者能以某种方式融合,这两种模型都“既被表征又被转换——就像炖菜中的单一配料,它们既可以被认出来,也会随着整锅菜的改变而改变。所以不能过多地期望这锅炖菜包含每种文化的精髓。”

随着文化的变迁和它对新价值观的强调,研究结果显示,个人与其传统根源保持有意义的联系至关重要。加拿大的社会学家把当地加拿大青少年的心理调整与其生活的社区文化延续性水平联系在一起。他们还调查了196个当地社区的自杀率。那些能够保存过往并控制领土、政府、社区服务的社区和部落都传达了一种文化延续性的思想,它们的自杀率较低或近乎为零,而那些无法在过去、现在和将来之间建立文化延续性的社区和部落自杀率较高。

社会化是“通过儿童获取信念、价值观、实践、技能、态度、行为、思维方式和文化动机,帮助他们成为群体中有用和有贡献成员的一个过程”。人类学家梅尔文·康纳(Melvin Konner)认为,个人的文化价值观和实践的社会化主要有以下4种方法:

·文化习惯。活在当下的文化中,按日程行事,复制别人的行为,体验行为的奖励和后果——传授文化就像是在异国他乡生存一年。

·在与他人的社会互动中学习。这些人(如群体活动中的个体)能为你解释习俗,演示如何进行活动,提供详细说明。

·情感文化适应。通过与他们之间的积极情感联系来学习,模仿他们,通过实施他们的行为去取悦他们,通过遵守规则和接受照顾者的保护去减少对陌生人的害怕和其他焦虑。

·认知文化适应。通过塑造感知和思维的标志来学习,如语言、叙述以及故事塑造了个体理解文化和感知世界的方式。

孩子首先是从家庭成员的互动中学习他们的文化遗产。

惯例,即对家庭有象征意义行为的重复模式,是文化和民族群体将价值观和传统传递给下一代的主要方式。当惯例实施的时候,它会激发情绪和归属感。惯例包括特殊的家庭传统(如假期或生日庆典、主要宗教节日的家庭庆典)以及重要传统的社会范围的庆典。

在所有文化适应形式的影响下,孩子积极地建构自己的世界观。在父母教授的内容、孩子的实际经验、孩子的所见所闻、与群体外成员互动经验的基础上,孩子建构了一种有关世界的文化主题。这是一个积极的过程,在这个过程中,父母表达期望,孩子抵制、拒绝这些期望,但在大多数情况下会内化它们。

人类学家珍·布里格斯(Jean Briggs)写道:

意义存在于文化中,人们被动地接受文化就像面团接受饼干模子,一个观点很快被另一个观点取代,即文化是由不同成分构成的,当机会、能力和经验允许的时候,人们会采用不同的方式积极地选择、解释和利用这些成分。

尽管世界范围内的生存条件和照顾方式存在很大的差异,但是,正如2010年的电影《婴儿》(Babies)所记录的,仍然存在一些普遍经验,使得婴儿能够发展基本技能。所有婴儿大约在同一时间开始社会性地笑;他们开始依赖父母,把他们看作探索之路上的安全基础,之后发展语言。在不同文化中,如加拿大、印度和秘鲁的乡下,1~3岁的孩子都发展出了社会认知技能,如注意他人、理解他们的意图、模仿他们的所作所为以及帮助他们。有外部符号(如在图片和假装游戏中使用的物体)的技能差异出现在第三年。相比于印度和秘鲁那些经验较少的儿童,有较早和广泛阅读经验和假装游戏经验的加拿大儿童会提前一年表现出这些行为,这就暗示了,包含物体和抽象符号的文化式的具体技能更多地依赖于特殊的学习经历而改变。

乔纳森·图哲(Jonathan Tudge)想去证实文化和社会的影响是如何为3岁的小孩提供了资源的,如何塑造他们的行为的,以及孩子的反应是如何在各种群体中产生变化的。他展开了一项复杂的研究,去观察全球不同国家3岁孩子的日常活动,他尽可能地选择可比较的城市,每个城市挑选20万人,在集体主义国家(如俄罗斯和爱沙尼亚)、发展中国家[如肯尼亚、巴西和韩国(尽管它也是集体主义国家)]和个体主义国家(如芬兰和美国)分别抽取中产阶级和工人阶级的儿童样本。此外,图哲还分别选取了欧裔美国人和非裔美国人中产阶级和工人阶级的儿童样本。

他在各个国家训练观察员,以便他们能系统地、仔细地记录孩子每周20个小时的活动,包括从他们起床到睡觉之间的所有活动。这些观察主要集中于4种活动:①玩耍;②有关于学术问题以及事物和世界运作方式的未正式分类的课程;③一些关于过去和将来事情的谈话,这比讨论现在的事情更需要认知技巧;④工作。这4种活动大概占据了孩子70%的时间,剩下的时间都花在了吃饭、洗澡和睡觉上。他选取的样本和系统性的活动观察使得国家之间差异的可能性有所增加,这应该归因于文化的力量,而不是把一个国家的城市中产阶级儿童与另一个国家的贫困农村儿童相比较。

观察表明:

·在所有被调查的国家和社会群体中,儿童都会把大约60%的时间用于玩耍。孩子一起玩耍是最经常不过的了,但是他们也会因玩伴的不同而有所区别。大多数儿童有玩具以及诸如书籍之类的教育材料,但是在肯尼亚这样的国家,孩子的玩具则来自大自然或是成人世界中的瓶瓶罐罐或是树枝木棍。

·工作这一活动在观察中占据了23%~35%的比例,但是儿童只会把8%~15%的时间花费在工作上。

·儿童会把5%~11%的时间用于交谈,只有一个例外,芬兰孩子的交流时间几乎是其他地区孩子的2倍。

·在芬兰,儿童用于课堂学习的时间在5%~11%;在巴西,孩子花在课堂上的时间甚至更少,只有2%~3%。

·儿童经常首选的活动就是玩耍,而对于其他年龄阶段的孩子而言,他们则会主动开始学习、交谈和工作。

·在所有国家,看电视减少了孩子从事其他活动的时间,如表演游戏、教育性玩具以及交谈。

·不同国家的社会阶层差异相似。具体而言,相比于工人阶级儿童,中产阶级儿童有更多的课程、更多的表演游戏、更多的工作;在其中4个国家中,中产阶级儿童比工人阶级儿童更少看电视。

儿童对文化的接受程度受该国的活动模式、儿童的社会地位以及孩子个人兴趣的共同影响。尽管儿童都参加相似的活动,但活动模式又各有不同:芬兰的孩子更多地从交谈中汲取文化信息,从课程中获得较少;俄罗斯的孩子从谈话和课程中学习较多,从玩耍中学习得较少;韩国的孩子更多地从玩耍和工作中感受文化,从谈话中感知较少;肯尼亚的孩子从课程和工作中感受到更多的文化影响;巴西的孩子更多地从谈话中学习,从工作和课程中学习得较少;美国和爱沙尼亚的孩子则在一个包含所有活动的平衡模式中感受文化价值。

我们不确定,不同的活动模式到底会对儿童能力的发展有何影响,但是我们可以肯定的是,西方国家父母所说的他们孩子的个性特点反映了西方国家所推崇的普遍品质,这与一些特殊国家有所不同。在所调查的6个西方国家中,所有学龄前儿童的父母都会采用诸如友好的、博爱的、积极的、意志坚决的等形容词来描绘孩子的品质,但是每个国家还有其他一些品质能够反映它的文化价值观,例如,荷兰的父母描述他们的孩子是专注的、亲切的、有规律的,美国的父母认为他们的孩子是聪慧的、认知能力强的、适应能力强的。

一项调查在世界24个国家和地区中实施,主要分析父母对儿童问题行为的报告,结果发现:丹麦、荷兰、韩国和芬兰的父母认为孩子的问题较少,中国台湾、智利以及立陶宛的父母报告的问题最多,美国处于中间值。在参与调查的24个国家中,有22个国家都指出儿童的普遍问题行为是“不能容忍等待”“要立即满足要求”和“想要得到很多的关注”。

尽管文化各异,对儿童的观察和对父母报告的分析都表明,世界范围内的儿童都会参与很多相同的活动,表现出一些有差异的共同行为,而这些差异就是特定国家价值观和能力的体现。

对年长儿童而言,影响时间分配的最大因素是一个国家的工业化水平。在非工业化国家中,儿童会把更多的时间用于和父母及家庭成员一起完成家庭作业和有酬工作。一旦国家实现了工业化,儿童将会把大量时间用于上学和完成家庭作业,因此在儿童成长的过程中,他们和父母在一起的时间比例会不断减少。

在工业化国家,相同性别和社会阶层的儿童会花费相同的时间看电视。男孩会把更多的时间用于看电视,而更高社会阶层的孩子看电视的时间会较少。

业余活动可分为有组织活动和无组织活动。体育、艺术活动、俱乐部、市民活动都属于有组织的活动。美国人体育运动的时间超过了其他所有国家,这一情况与性别和社会地位紧密相关,男孩以及更高社会阶层的孩子会更多地参与体育活动。

亚洲国家的父母鼓励孩子把更多的时间用于学校学习,避免其他琐事,以期待孩子未来会有较好的工作和较高的经济收入。美国父母会允许孩子花时间在休闲活动上,如体育和艺术等有组织活动,以及自由玩耍和与朋友交谈等无组织活动。有组织活动的意义在于,培养孩子的主动性和自我管理意识。

在不同文化下,孩子对时间的支配有着更多的相似性而非不同性。在大部分工业化国家,孩子与父母在一起的时间会随着孩子去学校学习而减少。亚洲年轻人会把他们大部分的课外时间用于在家学习,而美国的孩子在成长为青少年的过程中会更多地接触家庭之外的同伴或成年人。

我们是一个受到不同文化影响的国家。

直到1970年,种族才由诸如肤色、发质等外部差异来区分,而不是我们曾经认为的物种的不同。由于同一种族群体存在很大的变化,不同种族群体之间存在很少的变化,由于我们中的大部分人都携带着一个种族以上的基因,因此,现在我们普遍认为种族是社会构建,是人们识别和证明社会地位的一种分类方式。正由于种族是一种社会建构,因此它的概念会随着社会情况的再定义和改变而改变。

全美青年纵向调查(National Longitudinal Survey of Youth)的数据表明,种族的改变性极强。在研究被试的年度采访中,采访者将种族分为白种人、黑种人和其他种族。在研究过程中的两个时段要求被试确认:一次是在1972年,要求辨认其“血统出身”;一次是在2002年,要求他们判断自己的种族(一个或多个),他们是不是西语裔血统。

对采访者的分类情况进行逐年比较,结果显示,如果在上一年度中人们被分类为白种人,但是他们却经历着失业、囚禁或贫穷,那么在下一年度中他们会更有可能被划分到黑种人的类别中去。比如,在同一年,那些没有囚禁经历的白种人,96%会继续被归类为白种人,但那些有过囚禁经历的白种人,只有90%会被归类到白种人。这6%的差别并不是来自数据的失误,据统计,记录的错误率只有0.25%。

在1979~2002年的调查中,基于同样的情况,个体都会因表现不佳、贫困或囚禁改变其自我认同。例如,那些在1979年将自己定义为白种人,并在1979~2002年中没有遭受贫困状况的个体,97%会在2002年继续将自己定义为白种人。那些在1979年将自己定义为白种人,并在接下来的23年中遭受着贫困,只有93%的人会在2002年仍将自己定位为白种人。所以说种族是和社会条件变化紧密相关的一个变化的概念。

人口普查部门的数据也反映了种族的这一概念。1990年,人口普查部门认定了4个种族群体:美洲印第安人/阿拉斯加人、亚洲人/太平洋岛民、黑种人以及白种人。2000年,美国政府指示要扩大种族的类别,将太平洋岛民作为单独的类别,并增加了一个新的分类:其他种族。这给人们提供了一个将自己定义为混合种族的机会。同样在2000年,人口普查部门开始询问个体是否有西语裔血统,如果是西语裔,来自哪个地区。通常认为有西语血统的人是一个民族(ethnic)群体而非种族(racial)群体。

人口部分的统计摘要(Statistical Abstract)指出:

人口普查所采用的种族概念反映了人们的自我认同,根据他们最接近的一个或多个种族进行自我定义。这些分类是社会政治的建构,并不应该被解释为具有科学或人类学的本质。

2000年,大约2.4%的人口或700万人认为自己来自两个种族,2010年的数据还尚未得知。匹兹堡钢铁队(Steeler)的超级杯橄榄球赛(Superbowl)明星海因斯·沃德(Hines Ward)描述了他作为混血孩子(韩裔母亲和非裔美国人父亲)的艰难成长过程。所有群体都拒绝他:非裔美国人因为他的韩国母亲而不愿和他做朋友,欧洲裔和亚裔的孩子认为他是非裔美国人而不愿接纳他。所以,要想找到一种自我定位是很难的。他说,“当我参与到体育活动中时,肤色才不再有影响。”马里兰大学建立了多种族及双种族学生协会,为混血同学提供了一个交流的场所。现在很多学校也在组建这样的学生机构。在这里,学生可以讨论自身的经历,或寻求有相似经历的同伴的支持,年轻阶段是探索自己定位的好时机。

民族是指“具有一些共同遗传特征的人群,这一划分基于国别、语言和文化。群体成员对该群体的忠诚也是民族特征的一个方面,我们称为‘民族认同感’”。先前所认同的种族群体现在被看作包含许多子群的民族群体。例如,欧洲裔美国人群体中包含德国人、爱尔兰人、东欧人或意大利人的后代,他们的文化侧重各有不同;美国土著居民来自400多个部落;亚裔美国人包括老挝人、菲律宾人、中国人、日本人等;拉丁美洲裔群体包括来自中美、南美以及加勒比群岛的人。相反地,一个民族群体也可能不止一个种族。例如,一些拉丁美洲人属于高加索种群,一些则属于非洲种群。我们将会在后面讨论移民群体。

社会地位基于个人受教育程度、职业和收入,它对父母抚养孩子的方式最具有影响力。人们对美国梦深信不疑,并相信通过自身的能力和努力奋斗会通向成功,这让他们难以相信社会地位会对孩子的成长有巨大的影响。但是,多个研究结果证明事实的确如此。例如,研究者比较了4个种族的家庭环境,分别是欧洲裔美国人、非洲裔美国人、拉丁美洲人以及亚裔美国人,研究者发现,尽管种族的不同会影响到父母的行为,但是社会地位(反映在家庭拥有的资源中)的影响力掩盖了种族的不同。贫困家庭的父母为孩子提供的书籍、乐器和课程等较少,也不能提供给孩子足够的身心关怀和爱护。在所有描述为人父母和父母的124个方面中,88%都会受到贫困的影响,只有15个方面免受其害。在所有的种族群体中,家庭资源贫乏所带来的影响是相似的。

由于美国存在大量的宗教类型,因此我们在这里不详细讨论。但是,需要说明的是,宗教构成文化,它为人们的发展提供了机会,并且规定了人们的生活方式,如无酒精、无咖啡因、每天祈祷,这些都会通过父母传递给孩子。

其他的文化影响因素还包括地理位置。文化会因不同的地理位置而有所差异,人们生活于城市和乡村也会发挥不同的文化影响(见专栏2-1)。

专栏2-1

第一人称叙述

由约翰·普雷德加斯特(John Prendergast)和迈克尔·马托克斯(Michael Mattocks)合著的《不相像的兄弟:冒险、失去和救赎的故事》(Unlikely Brothers:Our Story of Adventure,Loss,and Redemption)讲述了两个在童年失去父爱的孩子如何在经过起起伏伏的经历后创造了有意义生活的故事。约翰来自中产阶级,是爱尔兰天主教信徒,受费城郊区文化的影响;而迈克尔来自市中心区,受华盛顿黑人文化的洗礼,他们所栖息的文化环境为他们提供了支持,也带来了额外的压力,这都影响他们如何应对失去。

这两个男人生活的交汇始于,20岁的约翰成为6岁迈克尔的大哥哥,当时约翰还是乔治敦大学的一名学生。在他们30年的交往中,两人的关系时近时远,都在对方的生活中扮演着独特的角色。这本书描述了青春期如何影响他们,以及当他们面临失去和困难时性格发挥的作用。这本书详尽地描述了家庭关爱的持续作用以及社区中其他人的冷漠和拒绝对年轻人成长的影响。约翰成了一位关注非洲事件的和平积极分子,迈克尔在毒贩的世界生活了10年。

这两个男人都能坦然面对他们的失去。之后,迈克尔成了一位有爱有责任感的父亲,这是他不曾拥有的;约翰的第二段婚姻稳定而平和,他想要成为一位父亲,尽管他已经在关怀和指导他的侄子、弟弟以及世界各地的孩子。

他们的故事告诉我们,当我们与充满爱的兄弟和家人在一起时,我们有理由相信我们期待的结果就在许多的挑战之后。

资料来源:John Prendergast and Michael Mattocks,Unlikely Brothers:Our Story of Adventure,Loss,and Redemption(New York:Crown Publishing,2011).

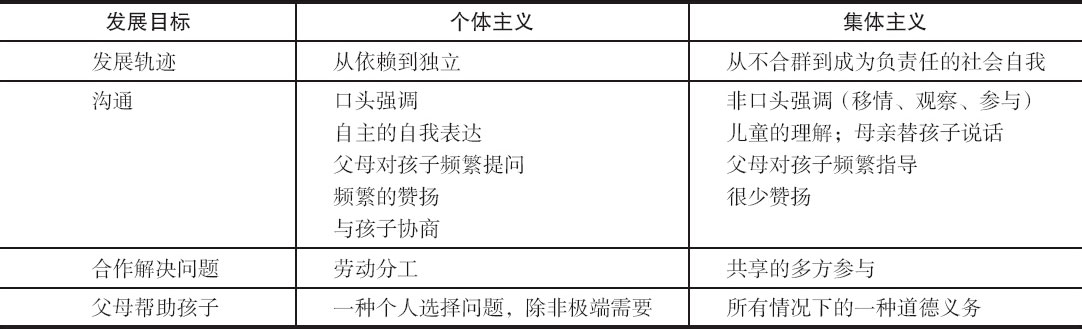

威廉·克劳斯(William Cross)描述了文化对自我概念(self-concept)的影响。他将自我概念划分为两个方面:个人身份(personal identity,PI),包括自尊、普遍的个性特征等因素;群体参照倾向(reference group orientation,RGO),包括性别、民族认同、群体意识、群体态度等文化群体认同(见图2-1)。克劳斯首先根据种族的特性来讨论参考群体倾向,来解释为什么来自同一民族群体,对该群体也有同样责任感的人会对民族特点有不同的认知,那是因为他们有不同的参考群体倾向。

图2-1 黑人身份两因素理论的示意图

资料来源:William E.Cross,Jr.,“A Two Factor Theory of Black Identity,”in Children’s Ethnic Socialization,ed.Jean S.Phinney and Mary Jane Rotheram(Beverly Hills,CA:Sage,1987);Figure 6.1,p.122.Children’s Ethnic Socialization:Pluralism and Development by Phinney,Jean S.Copyright 2012Reproduced with permission of SAGE PUBLICATIONS INC BOOKS in the format Textbook via Copyright Clearance Center.

克劳斯表示,群体参照倾向在一些群体中是十分重要的,在其他群体中则不尽然。例如,一些欧洲裔美国人认为自己只是美国人,而一些人则有强烈的民族认同,如意大利裔美国人或爱尔兰裔美国人;一些人有强烈的宗教群体取向,而一些人没有。克劳斯还展示了这些概念在理解性别认同中的作用。例如,两位女性可能对自尊和自我价值的认知是相似的,但是其中一位女性可能有强烈的作为女权主义者的群体参照倾向,并依据群体认同去解释她的经历;而另一位女性没有女权主义倾向,因此在看待问题时会有所不同。此外,同一个人会因生活环境的改变在一段时间中表现出群体倾向的改变。例如,青春期女孩会经历被称作性别强化(gender intensification)的阶段(见第11章),相比于青春期之前的阶段,她们会在更大程度上改变自己的行为以满足社会的规定——与性别有关行为的规定。因此,性别的群体参照倾向在青春期的作用比在小学时更突出。

在回顾美国文化的影响时,凯瑟琳·泰妮丝-里曼多(Catherine Tamis-LeMonda)和凯伦·麦菲登(Karen McFadden)指向了价值观的大框架。该框架早期建立在美国历史的基础上,作为重要准则被全国共用,包括人身自由、发言权、在不侵犯他人权利的情况下追求个人目标的权利以及被平等对待的权利。

欧裔美国家庭是最有可能在社会关系中采用独立/个体主义的模型,但是,某些群体也会发生一些变化,更多依恋家庭和群体,如意裔美国人。

美国大多数民族群体在社会关系中采取更为相互依赖的/集体主义的方式,强调家庭亲密和联系,拉丁美洲人强调直系大家庭中的家庭主义、忠诚、团结;亚裔美国人强调家庭责任和义务;非裔美国人对大家庭中的成员和“虚拟”的家族成员(不是亲戚,但有家庭身份,如“阿姨”和“叔叔”)都表现出了亲密;美国原住民对家庭、部落以及自然环境都很依恋。

在很多欧裔美国家庭中,所有家庭成员都享有平等的权利——积极主张个人观点、期望和目标,而这一情形在很多民族群体中极为少见,因为在这些群体中,父母和孩子之间存在更严格的等级关系。父母是主导角色,主张尊重和服从他们的规则。正如一位非裔美国母亲对她儿子说的:“我不是你的朋友,我是你的母亲。也许有一天我们会成为朋友,但是现在我是你的妈妈,我希望你按我说的做。”

在很多民族群体里,很少看重个人成就,而更多关注给家庭或群体带来利益的行为。人们期望年轻人能提高家庭的经济收入,满足家庭成员的需要,即便这意味着会推迟接受教育。

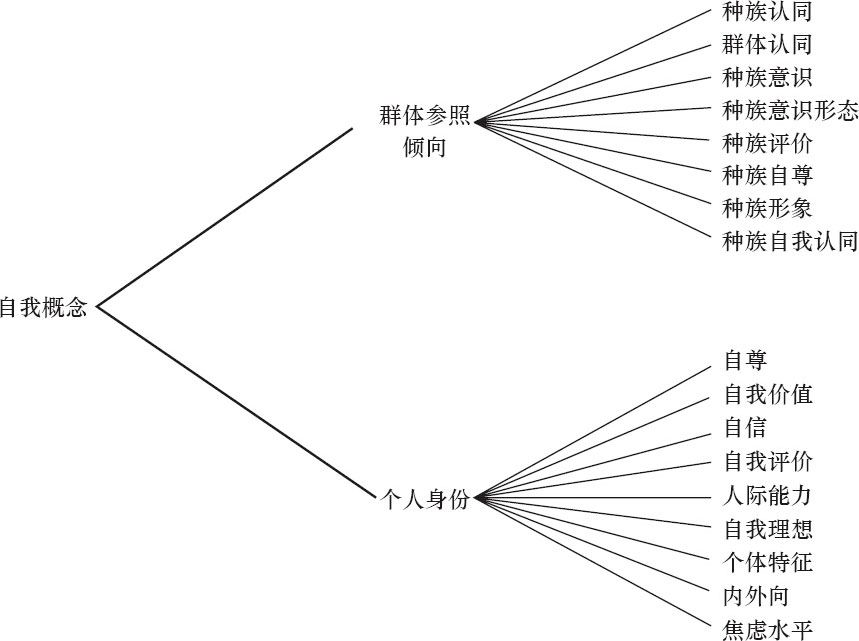

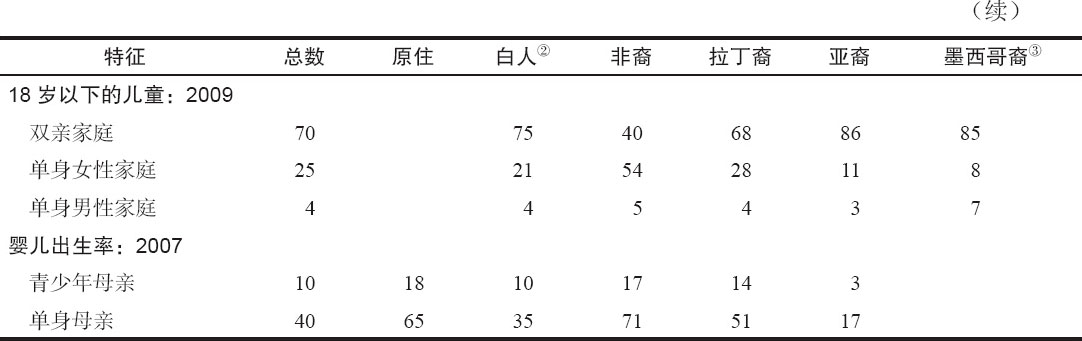

表2-2呈现了美国6个主要民族群体的基本人口特征。从表中我们可以看出,欧裔、亚裔、中东裔美国人在收入和受教育方面高出平均水平。近期经济的下滑极大地影响那些资源极少的群体,如非裔美国人和拉丁美洲人,增加了贫困水平。资源和教育的不同关系到更高的婴儿死亡率、更多的健康问题以及更短的生命。我们将在后面的部分讨论贫穷问题。

表2-2 六个民族群体和总人口的人口学特征

②The term white refers to Non-Hispanic whites;not all are European Americans.

③Data for Middle Eastern Americans come from Census,2000Special Report,Augusta Brittingham and G.Patricia de la Gruz,“We the People of Arab Ancestry in the United States”,U.S.Census Bureau,March 2005.Available on www.aaiusa.com .

④Income data based on 1999figures so 2007figure would be much higher.

目前,美国有23%的孩子(约为1/4)生活在移民家庭中。然而,这些孩子现在植根于美国生活。大多数孩子生于美国,而64%的孩子,其父母至少有一方为美国公民。据估计,大约11%的孩子为非法居民,还有18%的孩子虽然生于美国,但是其父母却为非法居民。移民孩子和少数民族孩子占据美国孩子人口总数的1/3。预计到2030年,这一群体要占据美国大部分儿童人口总数。

美国的移民必须经历“文化适应”(acculturation)的过程,也就是“学习新文化,决定初始文化中哪些方面可以保留,哪些方面要舍弃”的过程。由于文化是多方面的,因此移民者必须经历很多新事物,如语言、食物、风俗和社会态度。适应是很困难的。

以下是公认的4种文化适应模式:

·整合——保留初始文化的特点,学习新文化的特点

·同化——完全适应新文化,舍弃初始文化

·分化——尽可能完善地保留初始文化特点,而远离新文化

·边缘化——移民者因为压力不能保留他们的初始文化,将其放弃,然而又会因为歧视等障碍,使其对新文化的适应受阻

一项研究针对13个国家的5000名移民青年的态度和行为,结果表明,大多数青年采用整合的文化适应模式,他们同时使用初始语言和新语言,对两种文化和来自两个国家的朋友都持有积极的认知。人数排名第二的青年群体采用的是分化,他们保留初始文化,倾向于使用初始语言,选择原来国家的朋友。人数排名第三的青年群体被新文化同化,适应新语言、新风俗,对初始文化持消极的认知态度。最后一组青年群体既没有保留旧文化,又没有应用新文化。

在文化适应的过程中,父母行为和实践比为人父母认知改变得更快,也就是说,移民父母适应了新文化的为人父母行为,但是不一定适应他们的信念。年轻移民儿童的行为更类似于新文化中儿童的行为。

总之,相比于那些很快放弃传统文化的移民者,保留部分传统文化的移民者在身体上更健康,在心理上更适应,在教育上更成功。

近550万名儿童有非法移民的父母,其中100万名孩子自己就是非法移民。但是,大多数孩子自己是合法公民,尽管至少有一位非法移民的家长。

父母的非法身份会在很多方面影响孩子的发展。由于害怕被发现,害怕被驱逐出国,害怕与家庭、朋友分离,因此家庭会生活在昏暗的地方。父母只能从事收入微薄的工作,在工作和居住上都没有保障。尽管孩子有资格加入一些政府资助儿童的关怀项目,这些项目有助于提高低收入家庭中孩子的认知技能,但是父母却不能让孩子加入,因为害怕非法身份被发现。

父母的问题会影响孩子的认知发展。到孩子两岁的时候,其技能会下降,这与父母的抑郁、贫困和工作安排有关。

如果孩子自身是非法居民,随着年龄的增长,他们的生活会变得困难和受阻。没有出生许可,很难取得驾驶执照,也不能获得社保卡去申请工作(社保卡是申请工作时所必需的)。很多非法儿童在年纪很小时就被父母带来这里,直到他们需要出生证明时,他们才知道自己是非法移民。

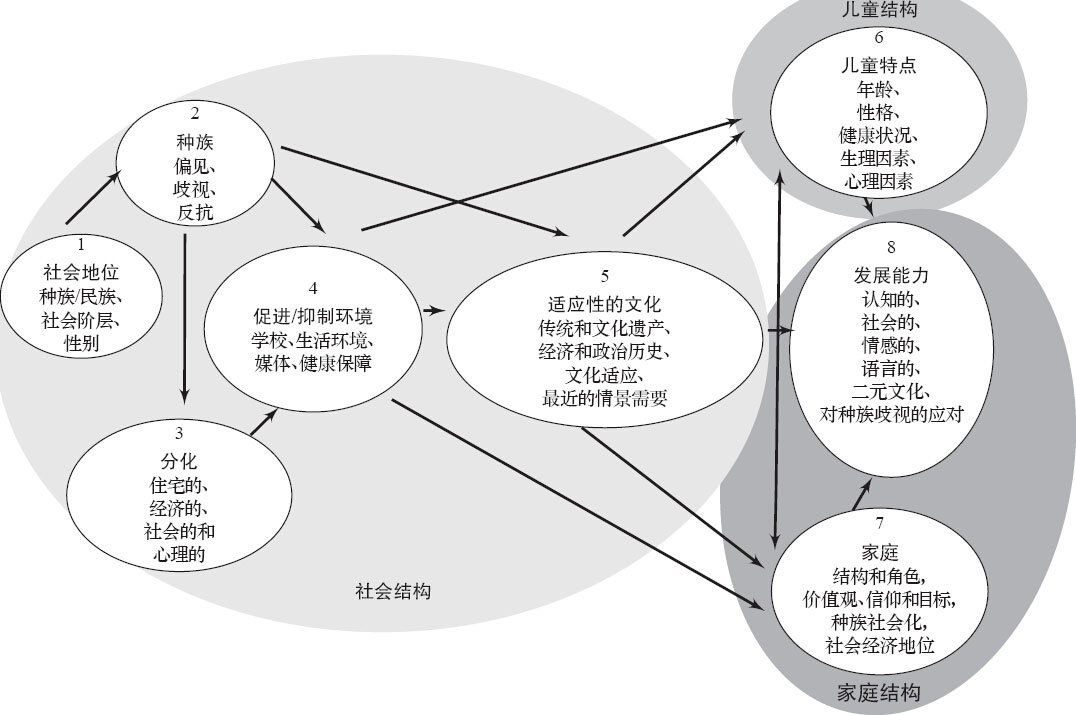

辛西亚·加西亚·科尔(Cynthia Garcia Coll)和劳拉·斯扎拉査(Laura Szalacha)提出了儿童发展模型,描述了移民和少数民族儿童的经历。他们将这两组人放在一起讨论,是因为美国文化把他们看成外来者。图2-2呈现的模型将生态和互动论方法结合起来,去描述这些孩子的成长经历。基于社会等级、种族和性别的社会地位引起了强烈的社会反响。少数群体和移民群体中孩子的社会地位与种族主义及歧视有关,这就导致了学校资源的匮乏,以及无社区和经济来源的暴力环境。不利的环境不能促进文化适应,而后又抑制家庭功能和儿童成长。

一项最新的全美纵向研究证明,社会给低收入孩子提供的资源也不平等。通过分析低收入的非裔美国儿童和欧裔美国儿童从出生到10岁的综合评定——针对环境和发展,研究者发现,相比于那些欧裔美国儿童,非裔美国儿童经历了更多的社会风险,如更差的居住环境,缺乏细心、合法的父母教育,在童年初期只能去质量较差的幼儿园,更不利的生活环境以及质量更差的学校。学校环境的不同加剧了二者之间的成就差异,更差的学校增加了学年中数学技能的差异。

加西亚·科尔和斯扎拉査将种族歧视广泛地定义为:在任何生活领域,剥夺个人基本人权和自由的限制、排斥和偏见。种族歧视既包含偏见,也包含歧视。前者被定义为基于个体种族、信仰、国籍而产生的消极想法、情绪或评价;后者被定义为基于种族、信仰、国籍的不公平对待。

图2-2 儿童发展的综合模型

资料来源:Cynthia Garcia Coll and Laura A.Szalacha,“The Multiple Contexts of Middle Childhood,”The Future of Children 14(2)(2004):83.

辛西亚·加西亚·科尔和劳拉·斯扎拉査指出,除了家庭,学校对儿童的社会影响最大。它由三个相互联系的环境构成:①有老师、同伴和学习材料的课堂;②学校;③学校区域。即使学校质量差,缺乏资源,但是如果老师温暖关怀,帮助每个孩子,那么这些学校也能促进孩子的学习。如果这种情况居多的话,孩子就更少担心被歧视或拒绝。当孩子刚刚入学时,消极的学校经历会极大地挫败他们的积极态度和动机表现。

生活环境能促进发展,因此,当资源丰富时,生活环境可为课后和假期提供图书馆和社区中心;当生活环境贫困,远离其他社区时,它们也可以通过保护文化传统免受多元化社区中消极反应的影响,去提高社会凝聚力。

他们相信,公众媒体既有积极特点,也有消极特点。当孩子看见他们的群体由媒体积极地报道出来时,当同情、理解等亲社会行为被当作孩子的榜样时,大众媒体能提高自尊及亲社会行为。但是,当媒体表现出攻击性、歧视和偏见时,它就会有消极的影响。我们将在第5章对这些问题进行深入的讨论。

多元化既是一种风险,又是一种保护因素。加西亚·科尔和斯扎拉査认为,研究通常由“透视不足”(也就是研究深度不够)来观察多元群体。在研究民族群体中的儿童时,研究者通常会提及攻击性、行为不良、注意力不足和极度活跃等。但是,他们仅仅将这些问题看成存在于儿童本身,而不是系统中——系统不能提供健康保障、优质学校和安全社区等可用资源。

“在童年中期,高度的家庭凝聚力、强烈的家庭责任感、强烈的民族自豪感和高品质的教育(从其他家庭的观察中获得)都可以积极地影响孩子的发展”。当这些家庭中的一些孩子被过分暴露在高风险群体中时,尽管他们的家庭和社区缺乏促进健康发展的有利条件,但是大多数孩子都不会被影响。

除了系统为这些家庭提供更多可利用的日常资源外,多水平的干预手段也是必需的,涉及学校、生活环境和家庭的共同努力。父母可以寻求与社会机构合作的方式去实现目标。

如果个体被看作表现较差群体中的一员,那么他承受的压力水平会提高,任务表现会降低。例如,非裔美国人就被认为是差生。这种陈旧观点会引起压力,进而影响非裔美国孩子的学术成就。研究者设计出了一项调节措施去减少这种压力。

7年级初期,研究者让欧裔美国学生和非裔美国学生写短文,既可以描述对他们很重要的积极人生价值,如家庭和朋友(实验组),也可以描述中立的人生价值或者日常学习(控制组)。在实施两次之后,那些描述积极人生价值的非裔美国学生的秋季成绩有明显的提高,而另一些非裔美国学生却没有学习成绩的变化。这对低成就的非裔美国学生影响最大,对欧裔美国学生却没有显著的影响,因为他们普遍没有经历过来自消极陈旧观念的压力。

在7年级这一学年中,让他们写5篇短文。之后在8年级这一学年,让每个群体中的一半人写2~4篇短文,以观察是否有促进效果。在8年级末,统计学生在科学、社会研究、英语和数学等核心课程中的平均成绩。正如中学的典型情况,所有群体的分数都有所下降。但是,那些在7年级时描述积极人生价值的非裔美国学生的分数下降得较为平缓。那些描述积极人生价值的低成就非裔美国学生比那些描述中立主题的学生高0.5分,并很少被看成特殊关注对象。8年级所写的积极进取的文章对分数没有显著影响。再者,写短文并不能提高欧裔美国学生的分数。

研究者推测,低成就的学生在最初的低水平表现中受挫,认为这个结果证明了他们自己就是差生。挫败感导致持续不断的不良表现,又进一步加剧了挫败感,形成了消极的恶性循环。写短文的方法可以打破这种消极循环,让学生对自己更自信。随着信心的增加,他们的表现就能得到提高,并进一步增强学生的自信,形成积极的正循环,帮助学生获得更多的学术成就。

尽管父母不会让孩子写短文,但是他们可以与孩子交谈,积极讨论孩子喜欢的活动和经历,给予他们自信。

很多孩子担心他们会因种族或民族背景而被排斥和拒绝。在15~17岁这一全国性样本中,15%的白人儿童、23%的非裔美国孩子和37%的拉丁美洲孩子因种族和民族背景而遭受歧视。而在13~14岁群体中,不区分民族背景时,被歧视的比例为32%。在移民儿童群体中,歧视经历是预测心理和社会适应状况的最强因素。

感到被歧视(也可称为歧视感知)会带来一系列的情感问题。一项针对非裔美国青少年的5年纵向研究(从10到15岁)旨在探索这个问题。在10岁、12岁和15岁的每项评估中,青少年要报告上一年歧视感知的频率。歧视事件包括种族忽视和侮辱、生理威胁和错误指控等经历。此外,他们也要填写抑郁和问题行为量表,父母和孩子都要填写与为人父母行为有关的父母抚养量表。

潜在的成长曲线模型揭示了:①歧视感知的增长与抑郁症状和行为问题的增加有极大的联系;②来自较高社会经济地位家庭的孩子更有可能随着时间的流逝感知到歧视的增加;③无论是男孩还是女孩,当感知到歧视时,其抑郁症状都会增加,但是,相对于女孩来说,男孩的歧视感知和行为问题之间的联系更为紧密;④当孩子与父母、亲戚朋友和社会活动有着和谐的联系时,歧视感知的作用会减弱。然而,尽管有关切的父母和密切伙伴的支持,歧视感知还是会导致抑郁情绪和行为问题的增加。

在非裔美国家庭里,持续两年进行评估,母亲报告她们被歧视的经历,以及她们的身体问题、抑郁症状和为人父母行为。感知到歧视的母亲指出,与压力有关的身体问题在增加,从而导致了抑郁症状的增加和积极的为人父母行为策略的减少。对12岁儿童的为人父母干预能帮助母亲减少心理压力和抑郁情绪。在干预过程中,母亲集中关注孩子的想法和感受,学习沟通技巧,坚持一致的准则,掌握孩子的去向;早期的青少年学会遵从家庭准则,制定目标,完成家庭作业,回避冒险的伙伴。这个项目可以改善母亲的情绪,促进早期青少年的规范行为。

如果父母担心孩子遭受歧视经历,他们应该怎么做?如果父母与孩子之间保持开放的关系,那么可以引导孩子告诉他们在其生活中发生了什么,这样,孩子和父母就能共同解决特定的沮丧事件。父母的接受和支持是主要的保护因素,能让孩子免遭因他人残暴而产生的心理问题,并能在歧视情境中有所帮助。我们将在第10章更具体地讨论一个有益的项目。总之,父母能帮助孩子良好地感知他们自己和他们所处的民族群体,并找出消除障碍、解决歧视和达成目标的方法。

纵观全球,各个国家都在解决移民问题,解决随之而来的国家内多元文化影响增大的问题。本书涵盖了各国努力提高正义的干预措施和项目。这些项目有益于社会中的各个成员,不仅是因为它们能推动对所有个体公平对待的道德律令的实施,也因为它们能减少旁观者和受害者因被歧视和被不公平对待而产生的压力,我们将在第9章和第10章详细阐述。

在理解偏见和歧视的过程中,父母应该明白,孩子在学前阶段积极看待自己的族群是十分重要的。一个研究强调,幼年儿童形成一种群体归属感,是多么的简单!在研究中,研究者让学前儿童穿红色或蓝色的T恤。在控制组中,孩子穿三个星期的T恤而没有任何提示;而在实验组中,T恤用作通用的识别符——“红色T恤和蓝色T恤,到午饭时间了”或者“红色T恤和蓝色T恤,到休息时间了”。T恤本身以及穿上T恤的孩子群体并没有特殊的地位或价值。然而,在3个星期的最后,两组孩子都对他们所处的群体产生了积极的情感。特别地,实验组表现出较强烈的组内偏见。

之后,在小学早期,孩子就会形成对组外成员的消极观念,偏爱他们自己所处的群体。这就是我们采取学前干预的主要原因,在他们对组外成员形成消极观念之前进行干预。

父母和老师可通过增加跨群体的同伴互动,通过增加家里和学校中成人与孩子之间的交流——讨论群体的差异性和公平性,以及通过孩子的认知、社会和道德推理,去减少偏见和歧视。

促进不同民族、不同文化中同伴之间的联系可以增进不同群体成员之间的了解,减少偏见。加入有共同兴趣的活动中,如登山、游泳、音乐等,也可以增进了解;从事合作性的活动,实现共同目标,可推动成员之间的积极行为和友情,进而可以减少偏见。甚至是听到你所处群体的成员与组外成员之间的跨群体友谊,都能减少偏见。

家里的父母和学校的老师能提供有关各个群体差异的信息,以促进相互之间关于历史、价值观和特殊问题的了解。尤其是教授孩子群体已经经历的困难,如非裔美国人的种族歧视,这能增加移情作用,减少偏见。教室中的活动也能减少排斥和歧视。在荷兰,多元文化课程致力于提高学生对群体差异的理解,教育学生消除歧视的原因——这在姓名称呼和远离活动的行为中可以体现出来,强调公平对待的社会和道德准则。之后学生会表现出较少的种族偏见。在美国,教育宽容计划(teaching tolerance project)已经为学生和老师提供了免费的资源和杂志,教授要对每位学生予以尊重和社会正义。这些材料提高了歧视意识,增加了消除歧视的行为。

对很多国家的年幼儿童而言,芝麻街(Sesame Street)这一电视节目已经开展了一系列的活动,以推动对国家内其他文化群体的认识和欣赏。他们高度关注北爱尔兰之类有强烈冲突的国家,探讨它们的多个特点、尊重问题、社会包容以及对所有群体成员的相互尊重。在家里,父母可通过讲故事、玩游戏的方式来传达同样的信息。

为提高活动效率,父母和其他成年人可通过交谈和观察的方式,去关注、了解孩子推理的形成,例如,群体关系对他们和对他人来说意味着什么;对他人和对自己来说,什么是公平的;公平对待对他们来说意味着什么。随着孩子逐渐长大,朋友圈和群体会集中于共同爱好和共同活动,因此,对年龄较大孩子的干预就需要更具规划性和鼓励性。我们将在第8~11章继续讨论这些问题在不同年龄阶段的应用。

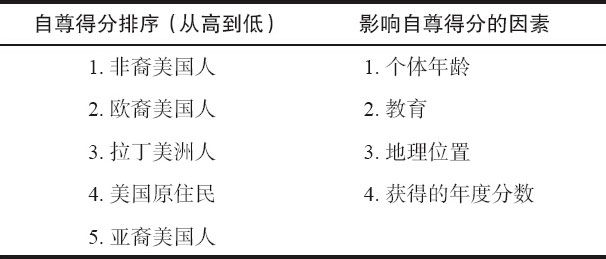

简·特文格(Jean Twenge)和詹妮弗·克罗克(Jennifer Crocker)指出,偏见和歧视问题已经导致了民族群体的低水平自尊和消极的自我概念。他们对多个研究进行了元分析,以确定美国5个民族群体的自尊水平。在分析了非裔美国人、欧裔美国人、拉丁美洲人、美国原住民和亚裔美国人之间的712组自尊对比后,他们发现,这些群体在自尊方面的排序如表2-3所示。这个表也展示了影响自尊得分的因素。

表2-3 不同民族群体的自尊得分排序和因素影响程度排序

资料来源:Jean M.Twenge and Jennifer Crocker,“Race and Self-Esteem:Meta-Analyses Comparing Whites,Blacks,Hispanics,Asians,and American Indians,and Comment on Gray-Little and Hafdahl,”Psychological Bulletin 128(2002):371-408.

与来自不同文化的孩子共同学习,可增加同伴之间的积极行为和友谊。

群体的自尊排序并不遵循社会普遍关注的模式。尽管有更高水平的受教育程度、收入和社区尊重(针对他们的成就),但是亚裔美国人却很少产生积极的自我感知。尽管非裔美国人经历了严重的歧视,但是他们却对自己有很多乐观的陈述。有趣的是,个体的社会经济地位会减少群体之间的差异。在所有群体中,高地位的个人在自尊水平上是相似的。

在年龄上,5个群体的自尊差异在小学阶段最小,之后逐渐增大。具体而言,最初,所有孩子都倾向于对自己做出积极的陈述,但是随着年龄的增长,他们变得更社会化,能够根据他们的文化观做出对自己最恰当的描述。在这些群体中,自尊得分会随年龄的增加而降低,如亚裔美国人和美国原住民,发展为强调相互依存的自我和将自我的重要性最小化。

通过分析与被试居住的地理位置有关的自尊和年度数据,我们得到了有趣的发现。在群体人口较为密集的区域,非裔美国人和亚裔美国人的自尊水平最高。例如,非裔美国人的自尊水平在南部各州最高,因为这里的非裔美国人最多。同时,我们也发现,非裔美国大学的非裔美国学生比欧裔美国大学的非裔美国学生有更高的自尊水平。生活在西海岸的亚裔美国人比其他地方的亚裔美国人有更高的自尊水平,因为西海岸亚裔美国人较为密集。

被试的同伴(出生年份)和被试所处的时代特点也与自尊的得分有关。1980年,在美国民权运动(civil rights movement)之后的20年里,非裔美国人在全球的自尊得分都得到了提高。特文格和克罗克推测,强调非裔美国人的经历和他们对国家的贡献,以及民权运动对群体自豪感和自尊的强调,会影响20世纪六七十年代接受这些信息的孩子。从20世纪80年代后收集的数据可以看出,随着孩子的成长,他们保持了较高的自尊水平。其他群体中的同伴差异也体现了出来。最新一代的亚裔美国人和拉丁美洲人的自尊得分不断提高,并与欧裔美国人的差异最小。

作者认为,不同文化因素可以解释不同群体的自尊。首先,群体自身的文化影响就可以起作用。有个体主义倾向的群体自尊得分最高,即强调独立,制定个人目标,实现目标,强调独特性,以及致力于从群体中脱颖而出。而得分最低的群体,有着相互依存的倾向,即不强调积极的自我陈述。

其次,社会因素也会影响文化群体的信念。第一,由于群体成员在美国居住较长,并暴露于个人主义倾向下,因此他们的自尊报告与欧裔美国人相似;第二,当群体从他们所居住的社区获取积极信息时,自尊会增加。当政治社会运动强调群体的贡献时,当群体获得有共同文化倾向的大多数人的支持时,自尊会增加。由于所有群体中地位较高的个人都会对自己做出积极的评价,因此我们可以推测,高等教育(地位的主要标注)会为其带来日益增加的自我欣赏。

社会经济地位为亲子关系提供了发展的机会,就像种族和民族背景一样。父母职业、受教育程度和收入水平这三个因素构成了社会经济地位。尽管收入等于或低于贫困线会影响父母的为人父母的信息(在下一部分会看到),但是,相比于受教育程度和职业身份,更接近平均水平的收入对为人父母信念的影响更小。社会地位的影响和文化一样,它并不是固定的,因为教育、职业和收入总是变化的。

第一,通过总结社会经济地位对为人父母的影响,埃里卡·霍夫(Erika Hoff)、布雷特·劳尔森(Brett Laursen)和朵拉·塔迪夫(Twila Tardif)指出,处于较高社会经济地位的父母比那些处于较低地位的父母更有可能采取以孩子为中心的为人父母方式。他们致力于了解孩子的想法和情感,在为人父母的过程中让自己成为重要的参与者。他们引出观点,鼓励孩子参与制定规则。而社会经济地位较低的父母则更倾向于以父母为中心。他们把自己看成独裁者,想要孩子去遵守。当孩子不服从时,父母可能就会鞭策和惩罚。

第二个重大发现是,社会经济地位的差异与亲子之间的言语和非言语互动差异有关。例如,贝蒂·哈特(Betty Hart)和托德·里斯利(Todd Risley)每个月实施一个小时的家访,针对42个来自职业阶层、工薪阶层和接受社会福利阶层的欧裔美国家庭和非裔美国家庭,并记录下孩子1~3岁,父母对孩子所说的话以及孩子的反馈。

结果显示,在语言习得中,不存在性别和种族差异,但是表现出了基于社会群体的极大差异。尽管研究中的所有孩子都经历了与父母高质量的互动,都听到了不同形式的语言(针对他们所说的话,或者别人的谈话),都在3岁时学会了说话,但是,研究者在访谈中听到的语言数量和种类还是令他们吃惊。

·职业阶层的父母与孩子的交谈是接受社会福利父母的3倍,同时是工薪阶层父母的1.5倍。职业家庭的孩子平均每小时听到487条话语,而工薪家庭的孩子为301条,接受社会救济家庭的孩子为178条。

·交流的态度也表现出惊人的不同。职场父母给予孩子积极的回复(对孩子所说的话给予坚定的、详尽的、明确的许可),约为每小时30次,或每隔一分钟一次。而在工薪家庭里,孩子获得的积极回复为每小时15次,或每4分钟一次。接受社会福利的父母给予孩子的积极回复为每小时6次,或每10分钟一次。

·职场父母每小时给出约5次禁令,而接受社会福利的父母约为11次。在接受社会福利的家庭中,孩子听到的消极评论是积极评论的两倍,而在职场家庭中,孩子听到的大多数为积极评论,几乎没有任何消极评论。

这些研究结论对自我概念、普遍情绪和语言发展都具有重要的意义。对于1~3岁的儿童来说,家庭中的语言差异深深地影响着他们9岁时的语言成长和智力发展。语言和智力能力最重要的预测因素是儿童听到的反馈信息的情绪和语言多样性的数量。

令人庆幸的是,这项研究表明,父母都有能力促进孩子的语言和智力发展,因为他们有能力与儿童进行有效的交流和互动。因此,父母应该增加与孩子交谈的数量,且给予他们更多正面积极的反馈,这不仅有助于儿童语言和智力能力的发展,而且有助于其自我概念和普遍情绪的发展。

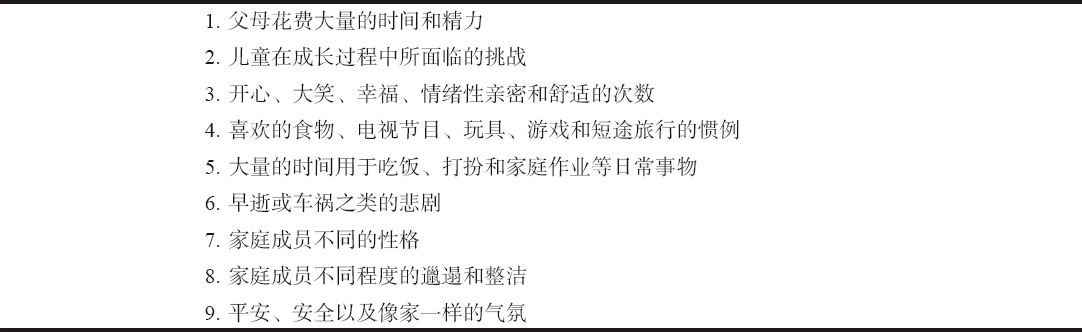

安特妮·拉鲁(Annette Lareau)走进中产阶级家庭(管理人员或大学学历以上的人)、工人阶级家庭(从事非技能性的、低水平的、白领工作的人,不需要管理能力)以及欧裔和非裔美国背景下的贫穷父母(接受政府救济金的人)。她和助手详细观察和记录在不同时间,每个家庭在大约20个场合中发生的互动,跟随孩子和家人到学校和医院。正如哈特、里斯利和拉鲁的发现一样,他们也发现了所有社会群体所共同的家庭生活成分,以及社会经济差异对孩子的影响遮盖了民族背景的影响。

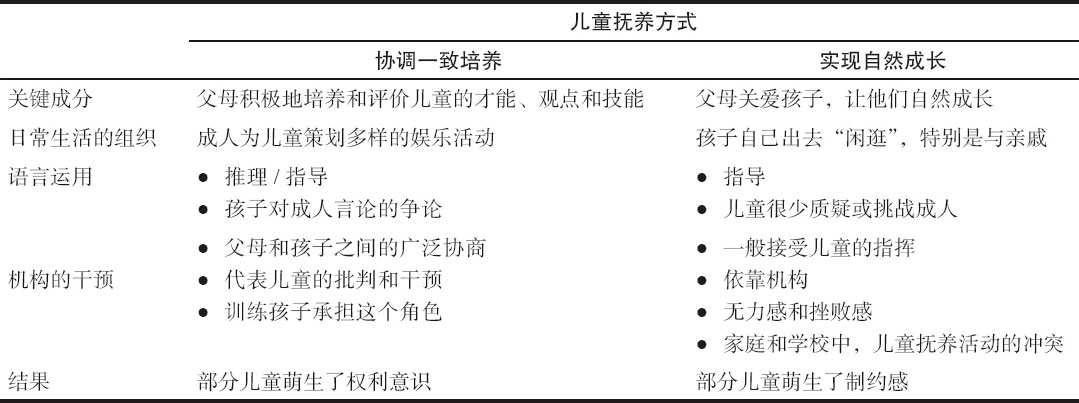

表2-4呈现了不同社会层面上家庭的共同特征。表2-5描述了“协调一致培养”(concerted cultivation)父母哲学中的特点,拉鲁认为这是中产阶级家庭的特征;“实现自然成长”(accomplishment of natural growth)父母哲学中的特点,这是工薪家庭和贫穷家庭的特征。

表2-4 不考虑社会经济地位的所有家庭的特征

资料来源:Annette Lareau,Unequal Childhoods:Class,Race,and Family Life(Berkeley:University of California Press,2003),237-238and 274.

表2-5 儿童抚养中的不同类型

资料来源:Reprinted with permission.Annette Lareau,Unequal Childhoods:Class,Race,and Family Life(Berkeley:University of California Press,2003),31.

所有家庭的儿童都有积极的经历,所有父母都努力工作以抚养孩子,但是不同阶层的父母以不同的方式发挥作用。中产阶级的父母用课程、旅游和群体活动去刺激孩子,推动他们的语言和社交技能发展,因此孩子知道如何与陌生成人交流,如何以坚定的、礼貌的方式表达和坚持他们的需求,直到成人注意到这些需求。他们传递给孩子一种舒适感和自信感,让孩子相信他们在外部世界也会受到良好待遇。

相对于中产阶级的孩子而言,工薪阶层和贫穷家庭中的孩子在家里很有优势,因为感受到的压力较少,没有被安排各种培训课程和兴趣活动。这些儿童有更多的时间无拘无束地玩耍,而且他们与家庭成员和同辈兄弟姐妹之间的关系更亲密。当然,这些儿童也渴望有培训课程和旅游。工薪阶层和贫穷家庭中的孩子真正的劣势是在外缺乏自信。许多父母认为,他们的孩子不能成为工薪阶层家庭所期望的老师或医生。而一些父母也害怕,更严厉的批评会导致孩子离家出走,但是他们出去后又不能满足中产阶级的训练和惩罚标准。他们的孩子不认为一切都可能变好。

拉鲁认为,中产阶级家庭中的孩子承受的课程和刺激性活动的压力能够最大限度地提高每个孩子的潜力。这些压力来自国家经济的不断变化。在变化过程中,只有那些表现优秀的孩子才能在高薪职业减少的经济里更具竞争力。她也认为,有足够资金的社区娱乐项目能为工薪阶层和贫困家庭中的儿童提供一些体育和音乐课程,以及中产阶级父母贡献的丰富经验,只有这样,工薪阶层和贫困家庭中的孩子才能期盼一个美好的未来。

桑德拉·霍菲尔斯(Sandra Hofferth)认为,家庭模式和儿童抚养策略确实是母亲教育的结果,而拉鲁却归因于社会阶层。教育是社会阶层的成员之一。霍菲尔斯和她的同事一起观察了中产阶级和工人阶级家庭中的儿童与家庭,发现在这两个群体中,母亲的教育对儿童的行为都起决定性作用。当工人阶级家庭中的资源更有限时,受过教育的母亲会让孩子加入社区和教堂活动,这样,孩子就能得到与中产阶级儿童在私人课程和乡村俱乐部活动中获得的相同利益。霍菲尔斯认为,母亲的教育是关键成分,因为它能被提高,这才是更有用的。

最新的研究表明,如果工人阶级家庭过上中产阶级的日常生活,这种生活反映在:重视阅读活动,有规律地给孩子阅读书籍,吃饭时交流,特殊的家庭作业时间,晚上获得充足的睡眠等。这样,工人阶级家庭中孩子的认知能力和学业成绩也能和中产阶级家庭中的孩子一样。

社会学家阿利森·皮尤(Allison Pugh)描述了阶级和种族对儿童消费模式的影响。在课后活动、高收入公立学校、私立学校中,对低收入家庭和高收入家庭中的孩子实施了观察和交谈,并对孩子的父母进行了访谈。在这些数据的基础上,皮尤指出,大部分父母都理解高度满意的财富和生日宴会、旅游或电影等校外活动的作用,它们能够保护儿童在其同伴世界里的尊严,让他们感到被联系、很重要以及被关心。缺乏文化所强调的所有财富会导致孩子被孤立。

低收入的父母可以采用皮尤提出的“儿童抚养的意外收获”(windfall childrearing)理论去教导孩子。当重新找到工作或缺席(不和孩子一起生活的家长)的家长提供孩子支持时——走出困难时期的一种方式,父母可以提供给孩子一些特殊的或他们想要的事物,或者衣服之类的“象征性的溺爱”(symbolic indulgence),这标志父母爱着孩子。然而,这些特殊的待遇是不能预料和无法控制的,因此它们是生活中总体不稳定性的一部分。

高收入的父母可以采用“象征性的剥夺”(symbolic deprivation)的方法,不买他们能负担得起的所有东西,因为他们不想表现得像个物质至上的人。父母选择购买或限制的东西往往与他们的童年经历有关。高收入的父母更倾向于在各种活动上为孩子花钱,因为这能增强孩子的技能和能力。例如,尽管会让孩子放弃假期,但父母还是会将孩子送到私立学校,只为确保孩子能够接受到实现成功的教育。

消费模式是更广泛儿童抚养哲学中的一部分。低收入的父母希望儿童在学校能觉得轻松和舒适,因为父母认为不焦虑可以推动学习。他们不会把孩子送到更远、更好的学校,因为他们害怕孩子感到不舒适、不适应或学习很吃力。也或者是因为,如果在远的地方,他们就不能在孩子需要他们的时候迅速赶到学校。

高收入的父母关心孩子的独特性和与众不同,也希望学校和老师欣赏孩子的突出特点。非裔美国人中的高收入父母遵从皮尤提出的“被暴露的童年”(exposed childhood),让他们的孩子加入综合性学校,这里只有很少一部分的非洲裔美国学生。他们和低收入家庭中的孩子一起玩耍和运动,因此他们能够在一大群人中感觉很舒服。这些父母不担心他们的孩子在学校会成为这个种族的“唯一个体”,或娱乐活动中“唯一”具有该阶级背景的人。暴露于所有活动和差异中能够让他们变得更强大。

由于大量商业产品暗示着情感联系、归属感和被关心,因此皮尤相信,要减少对商业产品的依赖是十分困难的,除非父母联合起来抵制华丽奢侈的生日宴会或昂贵的万圣节服装。尽管这些商业产品都可以提高身份地位和社会阶层荣誉,但是要求贫困父母为孩子的尊严买单,只会让低收入状况更加严重。

之前的章节里包括一些接受公共资助的家庭,但是在这里,我们专门关注,当收入降到最低水平的时候,家庭里会发生什么。

联邦官方贫困指数在20世纪60年代被提了出来,它是最常用的贫困评估指标,基于税前收入、现金收入和家庭人数。这个指数等于估计的食物成本乘以3,因为20世纪60年代的调查发现,买食物所用的钱是家庭收入的1/3。然而,这个指数已经不适用于当代,因为用在食物上的钱少于预算的1/3,而上班的交通费和日托等成本没有算在预算里。同时,这个指数没有包括饭票之类的非现金收入,因此一部分人认为,穷人有比贫困指数所暗示的更多资源。尽管人们已经批判这个指数10多年了,但它依然是官方的数据。由于这个官方指数太低,因此一部分人认为,真正的贫困是官方贫困指数的200%。

在美国,儿童是最贫困的个体。2008年,18岁以下的官方贫困率是18%(与年龄在65岁及以上的人相比,他们的贫困率是10%)。儿童的贫困率在某些民族群体里更高。2008年,34%的非裔美国儿童和30%的西班牙儿童生活于贫困中,与之相对的是,只有15%的欧裔美国儿童和14%的亚裔美国儿童生活贫穷。

许多因素会影响贫困率。如果父母受教育程度提高,且家庭里孩子人数减少,那么生活就会有起色。如果儿童生活在单亲家庭里,贫困会更加严重。即使和父母生活在一起,也并不代表孩子能得到完全的保护,因为研究证明,如果和双亲一起生活,那么几乎半年的时间都会在贫困中度过。

有三个因素似乎可以将家庭推向贫困:①能够支撑家庭的技术性工作减少;②单亲家庭的数量增加;③政府提供给的家庭救济金减少。

有人提出,穷人的问题源于父母的基因遗传或他们的职业道德。珍妮·布鲁克斯·甘恩(Jeanne Brooks-Gunn)和格雷格·邓肯(Greg Duncan)反对这个观点,他们认为,即使兄弟姐妹生长在相同的家庭中,父母对他们都持有相同的态度,但是他们在生命中遭遇贫困的年龄和时段也会有所不同,这里我们控制了父母特点对贫困的影响。此外,他们还发现,兄弟姐妹在童年期的收入差异与他们完成学业的年份有关。这就暗示了,当控制基因和职业道德时,收入就变得很重要了。

贫困儿童承受了更大的风险,这些问题包括:

·生理健康的风险,如更高的婴儿死亡率,较轻的出生体重,更长时间暴露于令人中毒的环境,如有毒废弃物和空气质量差。

·生活环境风险,如较差的日托机构和学校,更多的暴力风险,攻击性较强的同伴。

·更少的玩具,更少的言语刺激;两岁时认识能力延迟和持续;更可能产生学习问题和降级。

·更强的家庭不稳定性和更多的搬家;更多的离婚;更多暴露于家庭暴力、无视和营养不良;更可能与父母分开。

·高水平的神经内分泌唤起,这可能成为学习问题产生的基础。

贫穷不止造成一种风险,而是一连串的问题,这复杂化了孩子各个方面的生活。从生理机能的层面来看,贫穷导致了资源的匮乏,如食物、健康的住房和安全的生活环境。甚至当资源免费,且很容易得到时,学校休息场所这样的利益,贫困儿童也很少能得到。

减少的资源引发了孩子身体上的实际需求,反映为血压、神经内分泌和自我调节能力的改变。这些变化开始于小学时期。但是,如果压力和身体变化持续下去,身体机能就会崩塌。压力的积累,而不是任何一种特殊的压力,对身体变化十分重要。在所有这些压力的作用下,贫困儿童就变得更加具有攻击性和更加忧虑。

相比于那些从未经历过贫困的孩子,从出生到9岁长期处于贫困状况中的孩子得到的父母关爱质量更低。母亲照顾他们不细心,很少激励他们,却有更多的抑郁情绪。随着时间持续下去,家庭的情况会越来越糟。孩子在认知和语言技能上的得分更低。同时,家庭之外的照顾者和老师都把他们看作更具攻击性、更固执以及更焦虑和担忧。

如果家庭收入增加,母亲找到一份工作和一个伴侣,那么孩子的攻击性行为就会减少。但是,如果母亲找到工作,收入却没有增加的话,那么孩子的行为会更糟糕。因此,一份能提供足够工资的工作可以提高家庭的幸福感和儿童的社会情绪功能。

尽管贫穷带来的困难导致了孩子和家庭在物质上的匮乏和父母高水平的压力,但是贫困家庭中的孩子和富裕家庭中的孩子一样,都与父母很亲近,继承父母的道德观。和富裕家庭中的孩子一样,他们也经常和父母一起吃饭。

在贫穷家庭和在富裕家庭一样,孩子都与父母很亲近,特别是与母亲。同时,父母的积极还能预测孩子的学业能力和主观幸福感。然而,在这个群体里,还是有一小部分孩子过得不开心,并且与父母分开。在贫困家庭里,他们没有资源去获取帮助;而在富裕家庭里,由于心理上的尴尬,父母不愿意为儿童寻求帮助,尽管他们能很容易找到帮助。干预能够提供贫困家庭所需要的帮助。

许多干预能够满足孩子的健康需要,改善认知延迟的问题。例如,开端计划(head start)关注学前儿童,它是多层面的早期开端计划,针对那些有婴儿和学步孩子的低收入父母,在孩子的最初3年(20个月),为他们提供一大批的服务,如医疗保健、家访、父母教育、儿童护理以及家庭支持。这些项目加强了父母多方面的能力:①与孩子形成了情感上的支持关系;②刺激孩子的语言和学习能力;③找到取代体罚的方法。

在这个计划里,3岁的儿童在很多方面的表现比没有参加这些计划的儿童更突出,如在言语和智力能力的测量上,在注意力范围的测量上,和与父母交流时的情绪控制能力上。他们的攻击性也得到了改善。因此,在多个方面,父母的能力增强了,儿童的表现提高了。

一项针对参加过一个两年学前计划的孩子后续研究发现,这个计划的影响能一直持续到成人期。1962年,高佩里项目(High/Scope Perry Project)起源于密歇根的伊普西兰蒂,从一个非常贫困的地区招收了一些3岁儿童,参加一个星期五天、每天三个小时的培训,这个培训主要帮助儿童学习问题解决的技能,包括计划活动、实施活动和回顾整个过程。在每周一次的家访中,父母能够获得关于如何在每天的日常生活中鼓励孩子学习的信息,如在杂货店数零钱。

参加过这个项目和控制组(也就是没有参加过这个项目)的孩子,现在都相继进入40岁了。尽管两组之间的原始差异(在7岁和8岁)并不显著,但是,两组人之后的生活质量却出现了显著的差异。参加过项目的孩子在高中时能获得更高的得分,而且更可能从高中毕业(66%对比控制组的45%)。两倍于控制组的人完成了大学学业。他们有更多的机会找到工作(76%比62%),更可能拥有房子和车子,而且薪资更高(20800美元比15300美元)。社会成就差异也很显著。只有28%的项目成员被判刑入狱,可是控制组却有52%。男性大多都已经结婚生子(50%比30%)。

其他的学前项目也追随学生到其成人期,它们也发现,项目成员在生活的各个领域都取得了相似的成就。所有这些项目都消费合理,社会收入都会归入政府的财政税收中,更少的社会困难(如监狱)可以减少政府服务的成本。

一项创新的标题为“更好地开始更美好的未来”(better beginning better future,BBBF)的加拿大干预项目,在美国成了成功的社区干预典范。中央政府为3个低收入社区提供资金、赞助商和一段时期的社区计划,因此每个社区都能设计一些项目促进儿童的长期发展,支持家庭的功能,以及积极影响社区。尽管社区内大部分都是低收入家庭,但是,在不同国家移民的数量、覆盖的地理范围以及讲法语和英语学校的比例方面存在不同。无论收入多少,社区里的每个人都有资格接受这些帮助。

当孩子4~8岁时,孩子及其家人就可以参加BBBF项目。尽管每个社区都有自己的侧重点,但是,所有社区都提供免费的早餐、有助于增加父母支持的家访活动、为人父母技能培训和家庭娱乐活动,所有社区都有社区拓展项目、社区社交活动和专门的庆祝会。有的社区还投入更多的钱到学校干预里,减少班级的成员到每个成人面对10个学生(有语言问题的移民),一些社区也把更多的钱投入社区项目上。社区居民在咨询服务机构和专业人士后,可以制定他们自己的社区项目。当孩子3年级(8岁/9岁)、6年级(11岁/12岁)、9年级(14岁/15岁)时,对儿童、父母、家庭以及社区功能进行测量。

这种干预方式能够同时帮助孩子和父母。BBBF项目中的孩子在6年级和9年级时的社交和学习能力,都高于那些没有参加过项目的孩子。在3年级、6年级和9年级,他们的情绪调节能力都得到了增强,问题行为也明显减少了。父母报告感觉到更多的支持和幸福感,婚姻满意度增加,以及家庭功能提高。积极的效果可体现在社区健康服务和社会服务的使用中,如更多地参与社区活动,并对其满意度增加。这个项目的好处逐渐表现出来,更明显的效果出现在6年级和9年级,甚至更好的效果出现在第一次参加项目的5年后。

当这些儿童15岁时,对这个项目的经济分析揭示了:相比于支出,政府已经节约了更多的钱(节约1.31美元,相比于花费了1.00美元),主要源于对项目成员的矫正教育开支减少。大多数儿童期早期的项目发现,资金结余来自成人期的社会服务减少,因此个体能够期望未来更多的结余。这个项目十分成功,以至于中央政府把这些干预方法整合到持续的政府服务中。

在文化和个体经历的基础上,不同民族和社会群体中的个体有其各自的特殊价值观。因此,在为人父母的目标和策略上,就存在大量的观点。塔米·曼恩(Tammy Mann)是一位父母教育者,她提出疑问,当他们教授的为人父母主流哲学与他们希望影响父母的观念和经历不同时,父母教育者的作用能有多大。

她生活在南方的一个双亲家庭。当她两岁时,他们随阿姨、叔叔和堂姐妹一起搬到了底特律,因此,她成长于一个大家庭中。他们会定期回到南方度假,坐着“大篷车”(caravans)一起旅游。

曼恩的父母指导和控制孩子的行为,并且不和孩子讨论他们的兴趣和观点。孩子只能服从。这样的控制能够帮助孩子成长为有责任的成年人。她的父母希望他们的孩子能够从小就帮家里做事。他们强调尊敬长辈,有教养,对他人有礼貌。她的母亲有很强烈的宗教信仰,一家人会定期参加教堂活动。教育很重要,因此父母都希望他们的孩子能在学业上比他们走得更远。

作为一位母亲,曼恩发现,自己让儿子一直保持对大家庭的强烈联系。尽管她、丈夫以及儿子远离其他亲戚,但是每到夏天,她都会让他去拜访这个大家庭,而且3个人一起回南方与大家庭团聚。这自然代替不了曼恩小时候在底特律享受过的大家庭的温暖,但是她尽她所能让儿子感受这些她童年时的情感。由于宗教对她和她的父母都很重要,因此她很高兴看到儿子无意识地信仰着,并将祈祷作为夜晚独自惊醒时克服压力的一种方式。

有时候,当她想要遵从对她和她的兄弟姐妹产生强烈影响的价值观时,她会感到不舒服,因为这违背了专家的建议。例如,她不重视自由、个体表现和所有成就。相反,她看重家庭关系、对其他人的责任、强烈的宗教信仰和学业成就。她怀疑,过去和她一起合作的父母现在也应该和她一样,感觉到与主流的为人父母观念格格不入,她担心“我们(从业人员)是谁,并努力让自己变成所谓的‘更好’,往往比我们的想象更有害”。她坚信,在干预之前,父母教育者和从业人员必须首先努力理解与之合作的家庭和他们的观点。

维维恩·卡尔森(Vivien Carlson)和罗宾·哈伍德(Robin Harwood)描述了一个四段式的项目,以帮助父母教育者意识到他们自己的文化倾向和为人父母的价值观,然后运用他们增强的意识去更好地理解和帮助父母。卡尔森和哈伍德指出,教育者惊奇地发现,文化信念不仅仅是一系列群体所支持的信念。人们以非言语的方式传递着他们的世界观,但是个体会依据他们的经验去解释这些信念。因此,教育者要关注这些不同的信念、社会化目标以及与之合作的父母的观点。当父母的观点与他们不一样时,他们必须更细心。

在这个项目里,教育者将要学习如何用问问题的方式,去发现父母为儿童制定的长期目标,如独立性、社会关系、尊重和顺从以及个体成就。他们也会学习如何识别父母对于里程碑事件的期望,如孩子自己吃饭、自己上厕所和自己睡觉。

在培训过程中,参与者逐渐意识到,群体的历史和特征是很有价值的,但是对于文化敏锐度练习来说,还远远不够。特别地,这个培训强调具体的提问策略,以探索家庭的文化信念和价值观。大约95%的参与者同意或者强烈同意这个观点,“在我工作的家庭里,我将使用有关社会化目标分类和提问策略的信息”。

这些信息能够让教育者为父母提供更有效和相关的服务。

文化提供了:

·看待世界的方式

·抚养儿童的目标和策略

·亲子关系的发展机会

尽管国家的文化是动态和变化的,有其独有的侧重点,但是全世界的文化可被归纳为两种主要的社会关系模型:

·独立主义模型,强调儿童的独立性、创新能力以及制定计划和达成目标的能力

·相互依存的模型,强调让儿童成为培养和支持他们的强大社会网络中的一部分

全世界的儿童:

·在玩耍、工作、交流和上课等类似活动中学习文化价值和规则,尽管每种文化对各种活动的依赖度不一样

·有着相似的看电视习惯

·被国家的工业化程度严重影响着,国家的工业化程度决定了学校教育的数量和离家的时间

这个国家的种族成员和移民群体:

·总是受到歧视和排斥

·为人父母的价值观和策略不同,欧洲裔美国人更喜欢独立主义模型,而其他许多群体更喜欢相互依存模型

·自尊水平不同,个人主义文化下的成员表现出更高的整体自尊,而集体主义文化下的成员表现出了更低的整体自尊

·如果得到社区的支持和欣赏,人们的自尊会提高

社会经济地位不同的父母:

·对他们自身的角色有不同的看法,在抚养儿童的过程中,社会经济地位较高的父母更多地以儿童为中心;社会经济地位较低的父母更多地以父母为中心

·有不同的目标和策略,社会经济地位较高的父母重视与孩子的语言互动,引导和理解孩子的情绪,并协调各种差异;而社会经济地位较低的父母强调服从,不服从就严厉惩罚

·与孩子的互动方式相似,但是在互动上所花费的时间不同

贫穷的孩子:

·相比于富裕的孩子,更可能遭遇健康问题、认知迟缓、药物滥用和被忽视

·缺乏收入,这会影响他们健康保健、住房环境和街坊邻居的质量

·可能会经历冲突和不安,因为他们的父母面临着经济压力

父母教育者受益于:

·探索他们自己关于为人父母的价值观

·帮助他们关注有关父母目标和首选策略的项目

1.无论哪个种族、宗教、居住的地理位置、年龄或性别,每个人都会从他所属的群体中接收到大量的文化信息。哪个群体对你的世界观和普遍价值观影响最大?

2.观察遗传中种族因素的影响,这些群体中的哪些价值观对你自身的生活有影响?

3.回顾亲子关系的独立主义和相互依存模型,它们各自的优点是什么?哪个更吸引你?为什么?你认为理查德·尼斯贝特提出的把所有文化的精华融合为一种文化,可行吗?

4.你为人父母的短期和长期目标是什么?

5.如果你是一位父母教育者,与一位家长共事,然而他的价值观与你截然不同,你会如何应对?