◆ 维也纳城市花园中的舒伯特雕像

音乐史上最不幸的三个人都与维也纳有不解的干系。如果说莫扎特的悲哀令人沮丧,贝多芬的不幸叫人绝望,那么在我看来,舒伯特短暂的人生遭际就是最典型的夜空花火,虽然转瞬即逝,却光华耀眼,使人迷离。

在维也纳与舒伯特相关的音乐生活是当时流行的毕德麦耶风格的完美写照,这在今天就是典型的“小资情调”,不过这种“小资情调”充满了知足的趣味,朋友之间的友情与交流的幸福甚至可以抵消生命短暂的厄运。我因为舒伯特音乐着迷而关注他的身世,因对他身世的了解而更爱他的音乐。音乐家与身世之关系联结之紧密,我认为没有第二个人可以和舒伯特相比。

每一次奥地利音乐之旅,寻访舒伯特的故地遗迹都成为主要的内容,只可惜所到之处见到的还是复制物居多,它虽然背离了考古的精神,却丝毫不妨碍我做感同身受的凭吊。当C大调弦乐五重奏、钢琴小品946、钢琴奏鸣曲664或960持续在耳际回响时,舒伯特曾经在维也纳以及其他流连忘返的山水之间,都以一种虚幻缥缈的梦境形态在我周围复活。维也纳,奥地利,在舒伯特的音乐中,它们还是老样子,就是那样的节奏,那样的色彩,那样被忧伤环绕,又那样的自得其乐,心满意足。

舒伯特在维也纳的诞生故居(Geburtshaus)位于努斯多尔菲大街(Nußdorfer Straße) 54号,属于希梅尔普特格伦德教区,意即“天堂的入口”。和贝多芬及海顿故居一样,这也是一个带天井的二层楼屋,当年非常拥挤,共16户人家居住,每户一间厨房和一间大屋,舒伯特的父亲因为是学校的校长,所以占了两户,其中一户用来给学生上小学课程。1797年1月31日,舒伯特在有火炉灶墙取暖的厨房里降生。舒伯特出生以后,在这里度过4年半的童年时光,1801年,舒伯特的父亲买下邻近的绍伦街一幢较大的房子,全家的居住条件才得到根本改善。

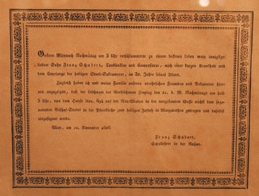

舒伯特出生故居纪念馆里的展室较多,珍贵藏品有舒伯特戴过的眼镜和弹过的吉他,还有他的画家朋友为他画的多幅素描肖像原件。最令人揪心的展品是三十一岁即夭折的作曲家的“死亡证书”,它被冷冰冰地嵌在镜框里,像是扼杀舒伯特生命的魔手。

我经常被问到最喜欢哪一位作曲家这样十分难以回答的问题,如果让我不加权衡地率性回答,我往往脱口而出的是“舒伯特”的名字,因为只有他的音乐能够常常在我的梦里响起,也只有在聆听他的音乐的时候,我不由自主地把手里正在做的一切工作放下。此时在他的诞生地,在能够感觉到他魂魄存在的陋室,我坐在音乐播放系统前,用耳机十分私密地接连听了《冬之旅》《罗莎蒙德》《鳟鱼五重奏》和《未完成交响曲》选段,梦一般的陶醉与心潮起伏的体验交织在一起,恐怕我一辈子都忘不了这感动得令人心颤的时刻。

◆ 舒伯特“出生屋”的天井 |

◆ 舒伯特用过的钢琴 |

◆ 舒伯特“出生屋”附近的教区教堂 |

◆ 教区教堂对面

|

出故居绕到房后走下一连串石阶,到距离很近的利希滕陶教堂。舒伯特不仅在这里受洗,十岁左右时还在这里担任唱诗班的第一高音,还演奏过小提琴和管风琴,是名副其实的教堂首席音乐家。1814年,舒伯特在这里指挥演奏了他的第一首弥撒曲,那已经是一首可以和贝多芬同类作品媲美的杰作。现在不仅教堂的外墙有舒伯特的浮雕像及铜质标牌,教堂对面的小花园里也立有舒伯特的青铜胸像。教堂里面很小,却有一个很大的管风琴。因为舒伯特的缘故,这里也经常举行音乐会,从墙上的海报看,演奏的都是舒伯特的弥撒曲和室内乐。

舒伯特去世的故居(Sterbewohnung)在凯滕布吕肯巷(Kettenbrückengasse,当年叫伦佩尔特巷)6号的三楼,这是他兄弟费迪南德的房子,舒伯特在临终前几周搬来此处居住,一病不起直到1828年11月19日去世。本来舒伯特是遵从医生的建议,来有新鲜空气的郊区静养的,但费迪南德的房子刚建成不久,房体还非常潮湿,这对他健康的伤害甚至比城内他的小房子还大。舒伯特在这里创作了他最后的作品,歌曲《岩石上的牧羊人》是他的“天鹅之歌”,钢琴伴奏之外加上了单簧管的序奏以模仿牧羊人的牧笛,一连串高昂曲折的女声花腔如夜莺啼叫宣布春天的来临,而生命的迹象却和舒伯特渐行渐远。

◆ 舒伯特的“死亡证书” |

◆ 舒伯特去

|

在第一次奥地利之旅临离开维也纳的当天一早,我急匆匆赶到这里。我已经进到大楼里,却因未到开馆时间进不了房间,只能伫立在门口片刻,在身边上下楼邻居的友善的目光问候中,我的眼前浮现的是舒伯特临终的痛苦惨景。他在生命之火即将熄灭的癫狂状态中听到了贝多芬的弦乐四重奏(作品131)的中提琴部分,他在昏迷的呓语里喊道:“不是!这不是真的!贝多芬不是躺在这里!”我的心痛如遭蛇噬,只能用舒伯特在当年九月间创作的C大调弦乐五重奏的第二乐章“小柔板”来平复,这是舒伯特最诚挚感人的内在世界,是音乐的奇迹,是作曲家向弥留世界的最后致意,一次多么心满意足的放弃!

在我的意识中,维也纳不仅是海顿、莫扎特和贝多芬的,它更应当属于舒伯特。这个音乐之都因舒伯特而真实,而富于人性,而具体化。当我徜徉在维也纳的大街小巷,在任何一间历史悠久的餐馆或咖啡馆里闲坐的时候,我都有与舒伯特随时相遇的感觉。舒伯特创作了将近一千首作品,它们的背景可以在任何一个普通人都可以信步而至的地方。维也纳独特的气质孕育了舒伯特的才华与命运,他生于斯,长于斯,最后逝于斯。

◆ 《菩提树》的灵感之地

离开维也纳城区,到近郊也可以轻易寻得舒伯特足迹所及之处。维也纳森林西南部的默德灵(Mödling),有一条小路通往欣特布吕尔(Hinterbrühl),那里靠近格罗特地下湖(Seegrotte),山峦起伏,溪水潺潺,是郊游登山的好去处。一个叫“荷尔德里希斯缪勒”(Höldrichsmühle)的旅店就在一条小溪旁边,它在舒伯特时代是一个磨坊餐馆,舒伯特非常喜欢来这里,坐在磨坊前的菩提树下写下他的不朽歌曲《菩提树》,据说联篇歌曲《美丽的磨坊女》的音乐灵感和歌曲意境也来源于此间的感受。

现在磨坊已经被很现代化的大型建筑取代了,“荷尔德里希斯缪勒”已经是四星级酒店,不过在一层大堂还是摆放着舒伯特的塑像和文物仿制品展柜。酒店窗外的菩提树下是一个造型及做工都非常粗糙的舒伯特真人大小的彩塑,旁边是磨坊的水车和吊水桶,一群可爱的孩子被老师领来嬉戏,我在他们中间竟然看到舒伯特童年时的影子。

关于“荷尔德里希斯缪勒”,曾经有一个十分动人的回忆。十九世纪的最后几年,维也纳《陌生人》报进行一次“你最熟悉的人”公众调查,结果弗朗茨·舒伯特以绝对优势胜出。在众多接受调查的人当中,七十八岁的退休资料管理员赫尔曼·罗雷特讲述了在1826年他七岁时的经历,正是在“荷尔德里希斯缪勒”里,“离我不远的地方,有一张桌子,旁边孤独地坐着一位很悠闲的男人,圆脸,戴眼镜,有些卷曲的头发,他静静地坐在那里,偶尔望望窗外,前面有一小杯葡萄酒。这个人的形象深深地印在我的心里,等我长大以后,看见了‘歌曲之王’的肖像,我的脑海里立刻清楚地重现当年的情景,那个在‘荷尔德里希斯缪勒’坐着的男人——就是弗朗茨·舒伯特。”

再远一些的地方是萨尔茨卡玛古特湖区的格蒙顿(Gmunden),1825年夏天,舒伯特随歌手朋友弗格尔游历了林茨、格蒙顿、萨尔茨堡等地,一路度假一路开演唱会,所到之处极受欢迎。在格蒙顿,舒伯特住在特劳恩湖(Traunsee)畔弗格尔的朋友特拉维格家里,和特拉维格五岁的小儿子爱德华相处甚欢。爱德华成人后回忆说:“每当早晨我醒来时,还穿着睡衣我就跑向舒伯特。舒伯特也穿着睡袍,嘴里含着烟斗,把我放在他的膝盖上,用口中的烟喷我,给我戴上他的眼镜,用胡子扎我,允许我把他的卷发拽来拽去。他对小孩子有无限的耐心,让每个小孩子都非常喜欢在他周围打转,我们不能没有他……他是个时时充满愉悦欢笑的人,他和我父亲一起去湖上划船钓鱼,两人成为非常好的朋友。我父亲后来常以无比热诚谈及舒伯特的种种事情,他在心理上与舒伯特非常亲近。”

根据安东·奥滕瓦尔德给舒伯特的朋友施鲍恩的一封信中提及,舒伯特在格蒙顿期间曾经写了一首交响曲,“今年冬天将在维也纳演出”,由此有音乐学者根据时间上的考证,认为这部交响曲要么是遗失了,要么就是那首C大调“伟大”交响曲,当它重见天日的时候,舒伯特已经离开人世十余年。

◆ 格蒙顿舒伯特住过的房子 |

◆ 格蒙顿的天鹅湖 |

今天格蒙顿的特劳恩湖畔仍旧是舒伯特当年看到的样子,湖水清澈,洁白的天鹅悠闲地在水上画着长长的细线。舒伯特住过的房子一层现在是“贝纳通”品牌店,墙上有舒伯特的浮雕和刻有说明文字的标牌。房子对面是剧院兼影院,虽然平时以放映电影为主,但节假日的音乐会还是有相当高的水准,即便它只能坐下五百个观众,看着也像是正规音乐厅的模样。

◆ 特劳恩湖畔的舒

湖畔的市政厅大楼前矗立的一个舒伯特头雕,被玻璃完全罩住,不留神还不容易发现,当地的导游是一定要让你看到他的,因为“歌曲之王”即便在生前,都是这个极清静极美丽的小城的骄傲。格蒙顿不仅与舒伯特有联系,还与勃拉姆斯有很深的渊源,据说贝多芬也曾来过此处,现在的城市博物馆里专门为贝多芬和勃拉姆斯开辟了一间展室,陈列许多珍贵的遗物,可惜舒伯特在格蒙顿却没有享受到这份礼遇。

◆ 舒伯特艺术歌曲音乐会 |

◆ 波斯特里奇与夸斯特霍夫 |

在维也纳听一场舒伯特的艺术歌曲音乐会一直是挥之不去的念头,2006年深秋时节我重访奥地利,正赶上金色大厅有一场女高音罗什曼、低男中音夸斯特霍夫和男高音波斯特里奇演唱舒伯特艺术歌曲的音乐会,它很坚决地拖住了我的脚步。三大当红明星演唱的舒伯特艺术歌曲大多是歌德作词,有独唱、二重唱和三重唱,曲目包括《竖琴手》《迷娘》《迷娘与竖琴手》《图勒的国王》《纺车旁的格丽卿》《〈浮士德〉场景》《光与爱》等。身体畸形甚至残缺的托马斯·夸斯特霍夫是当晚的主角,他乐观优雅,挥洒自如,不仅歌声迷人,还掌控了全场轻松活泼的气氛;德国女高音罗莎莉·罗什曼有美妙的歌喉加精湛的颤音技巧,她的舒伯特委婉细腻,感人至深;英国男高音伊安·波斯特里奇声未发意先到,他略带神经质的比较怪异的嗓音常常有非常传神的效果,似乎舒伯特的歌曲一旦被男高音唱出来就应该是这种样子,也就是说,波斯特里奇在演唱舒伯特方面已经酷似伟大的前辈彼得·皮尔斯了,后者在我心目中就是舒伯特艺术歌曲灵感源泉的歌手弗格尔的化身。