欲诚其意者,先致其知 ① 。

①先致其知:致,至。知,认识。

想要使自己的意念诚实,必先让自己有足够的修养、知识。

《大学》为什么要把“意念诚实”和“修养知识”这两样看似不相干的事物挂起钩来?这是有道理的。所谓“知书达理”,读书学习不仅能获得知识,更能学得做人的大学问。所以修养知识是基础,没有这个基础,人的所行所想基本上就处于一种混乱、无知、野蛮的状态,意念诚实自然就无从谈起了。从这一点出发,对于现代人来讲,要想修养自身,学习就是头等大事。

对待学习,要想学有所成,首先要抱有一种不知足的心态。

晋平公在七十岁那年还想学点东西,可是他又怕太晚了,于是他对大臣师旷说:“我想请教先生该怎么做。”师旷反问道:“你为什么不点一支蜡烛来照明呢?”晋平公不解地埋怨师旷道:“我在跟你讲正经事儿,而你怎么跟我开玩笑呢?”师旷赶忙回答道:“臣怎么敢戏耍君王您呢?臣只听说过:少年时好学,好比早晨的太阳;壮年时好学,好比中午的太阳;而老年人好学,好比在晚上点起蜡烛照出的光明。用蜡烛照出的光明,尽管范围很小,可是它总比在黑暗中行走好得多吧!”晋平公听了以后恍然大悟地说:“一点也不错!”

活到老学到老,每个人若要跟上时代的脚步,就必须不停地学习。因为在现代社会中,知识的更新速度越来越快,不努力学习,就会被淘汰。因此,即使是百岁老叟,只要付出就会有收获,即使比不上别人,但跟自己比未尝不是一种超越。只要行动起来,就比原地踏步要强得多。

人们常说的“百尺竿头,更进一步”,也是比喻在取得很高的成就后争取更高的成就。倘若取得成就之后自高自大,那是不会再有更深造诣的。

世界上还有一些人之所以不能“更上一层楼”,不是因为他们过于自高自大,而是因为信心不足。他们总是以时间、年龄、精力等一系列的借口将自己束缚在一个不能继续学习、提高的位置上,从他们的心里就认为自己不能学习了,他们才学习不到任何东西。

对别的事情我们应该多一些知足常乐的心态,然而对于学习,我们最好永远都不知足,因为知识是无穷尽的,学习也是无止境的。

人生在世不能自我陶醉,要经常地、客观地与别人做一下比较,找出不足,继而才能有针对性地加以克服。而不应该讳疾忌医,这点我们就应该多向西汉的郑庄多学习学习了。

西汉景帝在位时,郑庄还年轻,官也小,只做到了“太子舍人”的官职。

在当时来说,郑庄的才学并不高,但是他却喜欢卖弄,他常对别人夸口说:“现在是太平盛世,我的才学没有用处。如果不是生不逢时,那么我的职位是绝不会这样低的。”

郑庄只叹怀才不遇,便不再精研学问,人们在背后都讥笑他。一次,郑庄的朋友带他参加一个宴会,座上都是高才大儒。郑庄在旁听他们谈论学问,很多都是他闻所未闻的,他一下惊呆了。

郑庄越听越惊,他向朋友说:“这些人其貌不扬,想不到有如此才能,他们都是高官吗?”朋友神秘道:“他们是朝中大儒,平日难得一见,我们只管多听多看好了。”

郑庄参加完宴会,神情一下严峻起来,他对朋友说:“想起我从前自夸己能,真是太无知了。和那些人相比,我不过是个孩童罢了。”朋友安慰他说:“那些人不是一般人能比的,你不必自卑了。你我都还年轻,以后未必不及他们。”郑庄认真道:“同样为人,我不能和他们差距太大,我要努力的地方太多了。”郑庄从此发奋苦学,一有时间他便拜访名儒,虚心地请教学问。他常常通宵达旦地接待有才能的人。

一次,郑庄招待宾客,宾客夸他年纪轻轻便学问了得,郑庄苦笑说:“在下从前不知天高地厚,以至耽误修习,虚度不少时光,今日想来犹有愧疚,先生就不要夸我了。”宾客感叹道:“山外有山人外有人,你不要自责太过,有些事还需自我安慰才是。”

郑庄送走宾客,自语道:“明知自己不足,就该迎头赶上,否则就是终生遗憾了。”

郑庄如此求进,学问和声望都日渐提高。汉武帝即位后,有人便推荐他,说:“郑庄求学不止,从没有满足的时候,他这样的人是不可久居下位的,否则便埋没了人才,对国家也是损失。”

汉武帝曾当面考问郑庄的学问,郑庄一一作答,没有一点错处。汉武帝夸赞他,郑庄急忙道:“臣的学问浅陋,不值得陛下夸奖,陛下所问恰是臣所知道的,臣能回答无误不过是侥幸而已。”

汉武帝欢喜道:“你能如此谦虚,足见你还有更大的上升空间,朕对你十分期待。”

郑庄先后担任了鲁国中尉、济南太守、江都相,直至升任了九卿之一的右内史。

郑庄位居显官,也是谦恭如常,他对家人告诫说:“有些人一旦有了权势便要飞扬跋扈,结果招来大祸,这是因为他们太自满了,看不到自己的不足啊。我虽为高官,但比我强的人还有很多,我们不可高傲示人,更不可做出违法的事来。”

郑庄从不直呼小吏之名,和下属谈话,他也用词谨慎,害怕伤了人家的自尊心。他赞誉士人和属下官吏时总是说:“我不如他们,也许我命好的缘故,才有今日的高位。”人们一致称赞郑庄,把他视为自己学习的典范。

俗话说“金无足赤,人无完人”,有缺点并不可怕,也不丢人,关键是要清醒地认识到自己的不足,多多学习,尽可能多地获取知识,只要做到“先致其知”,就能克服自身不足、迎头赶上。

致知在格物 ① 。

①格物:推究事物的本质原理。据朱熹解释:“言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”(《四书注集》)

达到认识明确的方法就在于推究事物的本质原理。

周围的事物不会时刻因你而变,人的命运往往决定于自身的才智、见识。因为有才智、见识的人才能看到事物的本质原理,继而也就有了深刻的见解,对外部环境时局的变化也有了明确的认识。只有这样才能担负大任,才能获得他人的青睐。

西汉文帝时,张释之的哥哥张仲十分富有,张仲对弟弟有求必应,在生活上十分关爱和照顾弟弟。

一天,张仲和张释之闲谈,张释之说:“哥哥对我好,可是我整天无所事事,这样也不是长久之计。我想干点事业,以后就可以自立了。”张仲说:“你吃穿不愁,安享富贵,这不是最好的事吗?别人羡慕你还来不及呢,你就不要多想了。”

张释之和哥哥说了他想当官的志向,张仲十分支持他,花钱为他在朝中谋得一个小官,张释之高兴万分地上任了。

张释之尽职尽责,可是十年过去他还是没有升迁。他感到对不起哥哥,他也觉得自己不是当官的材料,于是便决定辞官回家。

大臣袁盎学问高深,和张释之有一面之缘。他听说张释之准备辞职,急忙来看他。张释之对袁盎说:“哥哥为我花费了很多钱财,都怪我不争气,到现在也没混出个人样,我还待在这里干什么呢?”

张释之虚心求他指教,袁盎说:“事情不会改变,而人的见识却可以让它改变。老实说,你还要加强学习,只有知识丰富了,你才能提出不同于常人的真知灼见,这样才能让别人器重。你只知勤劳做事而不增加自己的学识才干,这是你不能升官的原因,你要设法弥补,时候还不算晚啊。”

张释之依照袁盎所说,从此加紧学习,凡事留心,多些思考,他的见识有了很大的提高。

一天,汉文帝来到上林苑的虎圈,开口便问各种禽兽的具体数目。负责管理上林苑的官员回答不出,而一个小吏却答得一点不差,于是汉文帝指责官员失职,夸奖小吏能干。

张释之当时正陪同文帝,他见群臣都附和文帝的说法,于是唱起了反调,他说:“有些官员是功臣,但不善于言辞。秦时重用能说会道的人,可这些人只注重法规条令而不体察民情,结果导致国家衰亡。由此可见看人要看他的实际才能,而不能看他会不会夸夸其谈啊。”

汉文帝听了他的话,认为与众不同,实属高论,对他开始刮目相看。汉文帝一回到宫中就把他的官职连升数级,任命他做了宫中的总管。

俗话说“事在人为”,一个人如果不能很好地探究事物的本质原理,既无能又无识,那么他就不可能有什么真知灼见,好事也会让他办糟,更谈不上力挽狂澜了。这样的人不要抱怨世事难为而应从自己身上查找不足。这也是一种为人处世的态度,有了这种态度,就能做到加强修养,在学识和对事物的认识上高过常人,才能做出常人做不到的事。

物格而后知至。

只有推究事物的原理,而后才能达到认识明确。

物极必反,周而复始,世间万事万物莫不如此。比如很多人都在孜孜以求名利权势,很多人只看到了表面的风光,却看不到他们潜在的危险。于是,非要争得你死我活,到最后落得个凄凉的下场,甚至身家性命难保。其实只要能探究这些事情的原理,做到认识明确,就完全可以避免祸端发生。

春秋是个人才辈出的时代,可以称得上是军事家的人如过江之鲫。然而,兵家之所以称得上是先秦诸子百家中的一家,主要是由于有孙武其人。

孙武在历史上的主要事迹发生在吴国。按道理他应该留在自己的家乡齐国发展才是,可是具有隐士之风的他可能看不惯齐国内部的尔虞我诈、争名逐利的争斗,遂毅然离开了父母之邦。孙武到达吴国之时,吴国正值多事之秋。吴王阖闾是位胸有大志,意欲有所作为的君主。阖闾想使吴国崛起,首要的打击目标就是近邻、也是强邻——楚国。只有打击了楚国,吴国才有出头之日。就这样,阖闾的意图与受到楚平王迫害从而全家被杀的伍子胥不谋而合,遂决意对楚一战。面对强大的楚国,伍子胥也没有把握必胜,于是他找到了隐居于吴的孙武,认为有了孙武的帮助,灭楚报仇不成问题。

伍子胥先后七次向吴王阖闾推荐孙武,盛赞孙武之文韬武略,认为若不平楚便罢,若要兴师灭楚孙武首当其选。

就这样,孙武和伍子胥一道,主持吴国军事。吴王称霸心切,孙武一上任他就要兴兵伐楚。但是孙武认为,吴楚已经连年交战,士卒和百姓都很疲惫,需要休息,况且楚国尚十分强大,时机未成熟。同时,他和伍子胥还建议,把军队分成三支,每次派一支去袭扰楚国边境,采用打了就跑的战术,只要把楚军调动出来就行,达到疲敌、劳敌之目的。一支行动另外两支则在家休整。经过数年的休养生息,吴国日渐强大起来,军队被孙武训练得如铁军一般,能攻善守。而且孙武还扩充和完善了吴国水军,设有大翼(后勤船)、小翼(战舰)、突冒(冲撞敌船的突击艇)、楼船等各色水面战船,既可运兵又可水面作战。这就使吴军在水网纵横的江汉地区如虎添翼。

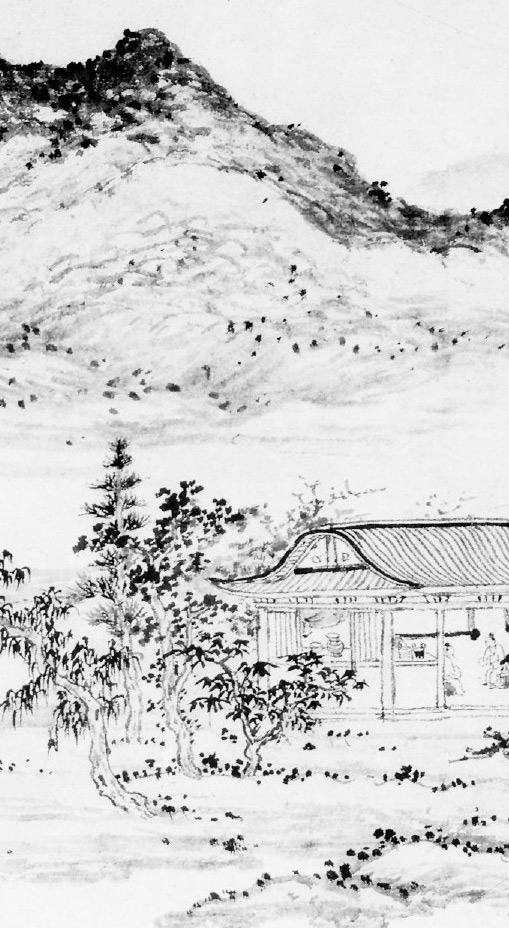

伍子胥像

公元前506年,楚国派兵包围了蔡国都城上蔡,蔡国拼命抵抗,并联合唐国,向吴国求救。

面对求救的蔡、唐使臣,吴王阖闾请孙武和伍子胥裁夺。孙武说:“楚国之所以难攻,恰是因为它的属国众多,现在一号召竟有十七国响应,内中不少是楚的属国,说明它已经众叛亲离了,这正是攻楚的时机。”而伍子胥也同意孙武的说法,建议吴王出兵伐楚。

于是,这年冬天,吴王以孙武、伍子胥为将,其弟夫概为先锋,亲率大军进攻楚国。按照孙武早已筹划好的布置,大军6万乘船从水路直抵蔡都,楚将囊瓦见吴军势大,不敢迎敌,慌忙退守汉水之南岸,蔡围遂解。蔡、唐遂与吴军合兵一处,向楚国进发。

临行,孙武忽传令让军队舍舟登岸,将全部战舰尽留于淮水之曲。伍子胥不解,问其中缘故,孙武告诉他说:“现在楚人已经知晓这次进军,若假以时日,从容布防,则楚不可袭破了。舟行逆水太迟,不若乘其以为我们必从水路而来,只盯着水路而我们却出其不意,从陆路直趋汉水。”

就这样,吴军迅速地通过大隧、直辕、冥阮这三个险要的关隘,如神兵从天而降,突然出现在汉水之北岸。楚军统帅囊瓦乱成一团,攻守不定。先听人献计分兵去烧吴师舟楫,主力坚守不出,而后又下令渡江决战。于是率三军渡过汉水,于大别山列阵以待吴军。孙武令夫概率先锋队勇士300余人,一概用坚木做成的大棒装备起来,一声令下,先锋队杀入楚阵挥棒乱打,这种非常规的战法一下子打得楚军措手不迭,阵式全乱,吴军大队掩杀过去,楚军大败。

初战得胜,众将皆来相贺。孙武却说:“囊瓦乃斗屑小人,一向贪功侥幸,今日受小挫,可能会来劫营。”乃令吴军一部分埋伏于大别山楚军进军必经之路,又令伍子胥引兵5千,反劫囊瓦营寨,并令蔡、唐军队分两路接应。

再说囊瓦那边,果然派出精兵万人,从间道杀出大别山,来劫吴军大营。不用说,楚军此番劫营反遭了孙武的道,被杀得丢盔弃甲,三队人马损失了两队。好容易脱难逃回,营寨又让吴军劫了,只好引着败兵一路狂奔到柏举,方才松了一口气。这时楚王又派来援兵,可援兵将领与囊瓦不和,两个各怀二心,结果被吴军先锋夫概一阵冲杀,囊瓦军四散逃命,囊瓦本人也逃到郑国去了。

这时吴军已进逼楚都郢城。楚昭王倾都城之兵来战。两军最后决战,又被孙武设计用奇兵大败。吴军直捣郢都。郢都为楚国多年营建,城高沟深,易守难攻,又有纪南城和麦城为掎角之势,要想占领楚都夺取最后胜利,并不是一件容易的事。孙武也深知攻城之难,在他的兵法里将之归为下之下策,若搞不好,会旷日持久曝兵于坚城之下,纵使有天大的本领也难逃覆灭的下场。但是孙武毕竟是孙武,他艺高人胆大,居然把全军一分为三,一部引兵攻麦城,一部攻郢都,自领一军攻纪南。伍子胥不负众望,率先使计让吴军混在楚败军之中,混入麦城,打开城门,破了麦城。而孙武在攻城之前先看了看地形,见漳江水势颇大而纪南城地势较低,于是令军士开掘漳水,引漳水入赤湖,却又筑起长堤围住江水,使江水从赤湖直灌纪南城。水势浩大,直接郢都,纪南不攻自破,孙武率军乘筏直攻郢下,楚昭王领着妹妹连夜登舟弃城逃命去了。文武百官霎时如鸟兽散,连家眷都顾不得了。孙武伐楚至此大获全胜。

此次伐楚,虽然没能最终灭掉楚国,但强大的、一直令中原诸国寝食不安的楚国,这次居然让吴国攻破国都,这件事本身就够震惊天下的了。从此楚国长时间一蹶不振,难有作为,吴国则开始了它的霸主生涯。

破楚凯旋,论功当然孙武第一,但是孙武非但不愿受赏而且执意不肯再在吴国掌兵为将,下决心归隐山林。吴王心有不甘,再三挽留,孙武仍然执意要走。吴王乃派伍子胥去劝说,孙武见伍子胥来了,遂屏退左右,推心置腹地告诉伍子胥,说:“你知道自然规律吗?夏天去了则冬天要来的,吴王从此会仗着吴国之强盛,四处攻伐,当然会战无不胜,不过从此骄奢淫逸之心也就冒出来了。要知道功成身不退将有后患无穷。现在我非但要自己隐退,而且还要劝你也一道归隐。”

可惜伍子胥并不以孙武之言为然。孙武见话不投机遂告退,从此,飘然隐去,不知所终。

后来,果如孙武所料,吴王阖闾与夫差两代,穷兵黩武,不恤国力,最后养虎遗患,栽在越王勾践手下,身死国灭。而不听孙武劝告的伍子胥却早在吴国灭亡之前就被吴王夫差摘下头颅,挂在了城门上。

该留的时候留,以图大业;该走的时候走,以避祸保身。这确实需要相当的远见卓识,以看透和把握事情的发展规律。看看韩信的例子,对此大家会更有体会。

楚汉相争中,刘邦最重要的谋士和文臣武将要数萧何、张良和韩信三人。前两人,在刘邦战胜项羽后,先后或金盆洗手、急流勇退,或处处小心谨慎才有个善终,唯有韩信仍然执迷不悟。

韩信指挥打仗确实棋高一着,刘邦拜他为大将也的确选对了人。但是,刘邦始终对他不太放心,这种心理归根结底是帝王为驾驭臣下不力而存在的担忧,总怕他恃功谋反。韩信呢?他的军事造诣的确高,但政治斗争方面水平却相对比较差。他始终对刘邦存有幻想,总以为他为刘邦立有特殊战功,刘邦不会对他下手。在刘邦面前说话,他毫无顾忌,也没有君臣分寸。一天,两人议论诸将优劣时,刘邦问:“你看我能领多少兵马?”韩信脱口而出:“陛下不过能领10万而已。”刘邦问:“君能自领多少兵马?”韩信自信地说:“多多益善。”刘邦一笑:“君既多多益善,为何为我所控?”韩信老实回答:“陛下不善统兵,善驭将。”你看,刘邦对韩信的猜忌之意,谁都能体会出来,而韩信自己却毫无觉察。

韩信的好友蒯通是个智慧过人的辩士,他早已觉察出刘邦对韩信的猜忌,曾经劝韩信趁早离开刘邦自立,否则后果不堪设想。韩信听了却无动于衷。

刘邦正式登基当皇帝后,韩信从以前虚封的齐王迁为淮阴侯,心中不快,因而不愿随刘邦出征讨伐谋反的陈郗。吕后借此机会,便向韩信下手。她以韩信手下的随从栾说举报韩信曾与陈郗通谋,让萧何去劝说韩信进宫。萧何来到韩信府中说:“现在满朝文武都进宫祝贺主上伐陈郗告捷,你称病不去不太妥当吧。”韩信听了他的话,只得随他进宫。

谁知刚入宫门,早就设下的伏兵一跃而上,把韩信抓了起来。长乐宫内,吕后怒气冲冲地骂道:“你为何与陈郗通谋?”韩信莫名其妙:“此话从何讲起?”吕后不由分说立即宣布:“现奉主上诏书,说陈郗谋反都由你所指使,你的随从也有揭发,你还有什么可说的?”不等韩信申辩,吕后立即下令把他推出处死,当即执行。

当年,是萧何月下把韩信追回推荐为大将,如今,又是萧何把韩信引诱入宫遭杀害。成也萧何,败也萧何,这世道变得真快呀!刘邦回长安后,并未责备吕后擅自杀害功臣,可见刘邦至少对此是默许的。

如果韩信听了蒯通的话意识到潜伏的危险所在,及早离刘邦他去,大概不会受此祸害。如果韩信能明智一点,及早像张良、萧何那样急流勇退或谨慎处世,恐怕也不至于招致如此可悲的结局。

世界上的事物都有其存在和发展的规律,有高潮就有低谷,有兴盛就有衰败,权势、名利,抑或其他事情莫不如此。可是很多人总是会被繁华外表所迷惑而做出错误的决定,贪图一时之快以至于误入歧途,甚至连身家性命都难以保全。这更说明了探究事物原理的重要性,在做出决定之前,细细想想,把握好事情的下一步走向,对任何人都会大有益处。