就从襄陵镇说起吧,这个镇位于襄汾县西北部,就是建国前的襄陵县所在地,因为春秋时期晋襄公死后葬于此地,遂得名襄陵,自西汉初年置县已经有两千余年。今天的襄陵镇就是自北宋天圣元年(1023)以来的襄陵县城所在地,这里西靠姑射山,东邻汾河,扼守要冲之地。虽然同汾城合并之后降格为镇也已经是六十多年前的旧事了,但我近乎固执地相信一座千年古城一定会或多或少留给今天一些古老的印迹,于是来襄汾县寻古的第一站我就直奔襄陵镇而来。但此地与寻常的内陆小镇并无不同之处,虽然店铺林立繁华喧闹,却也只是简陋水泥房子的堆砌,大路上不时呼啸而过的运煤大卡车使地面为之颤抖。我有些失落地木然行走和搜寻,竟然几乎看不到从前古城的哪怕些许余韵。古老中国的面貌在上个世纪里遭到了彻底的改变,完全摒弃了几千年来形成的文化传统和构造理念,几乎荡尽历史建筑,却只留下了大量简单粗陋毫无美感可言亦无装饰特色的方盒子房屋,以至于当我偶然从这样平淡重复和枯燥的街巷间看到传统的飞檐和殿脊出现时候都会有发现新大陆般的欣喜和激动,虽然我们的建筑形式原本就应该是那样的。

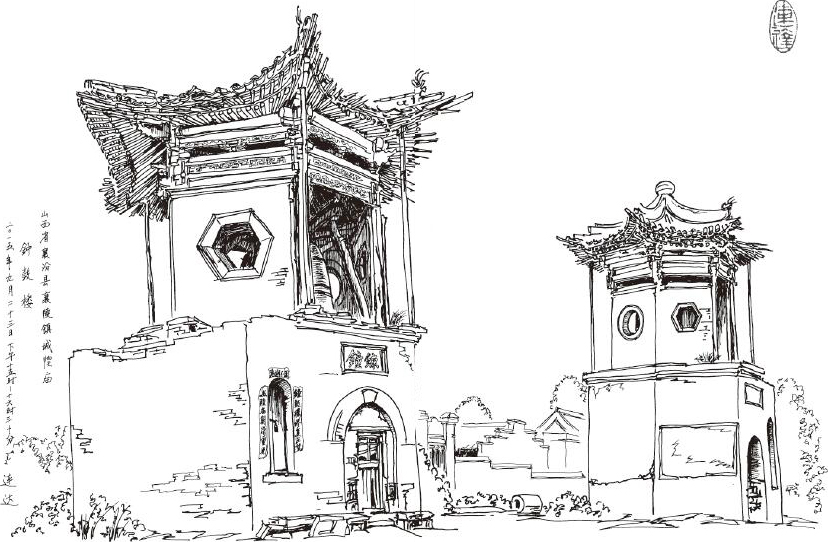

在襄陵镇中兴村委会东边的巷子里有一所紧邻垃圾场并已经废弃的小学校,原本是襄陵县城隍庙旧址。院子很大,走进水泥校门,左右两边各有一座结构相同的两层六角式亭阁,东侧一座是钟楼,西边为鼓楼,下层均辟有南北贯通的拱门洞。上层正面南北向通透,东西两边的墙壁上对称地开有圆窗和六边形窗,亭阁上覆六角攒尖式屋顶,因年久失修已经褴褛不堪,好几处角梁仅靠立木支撑才不至于塌落下来。钟楼内的铁钟为明代所铸,但鼓楼里的鼓很显然为近些年所增置。两座楼阁既有纤细小巧之态,又饱含沧桑质朴的晋地之风,虽然体量不大,已状如风烛残年的老者,但放眼望去却是这院子里仅存的古建筑了。钟鼓楼外已经支起密布的脚手架,在建筑上面覆盖了遮雨的彩钢瓦顶棚,我写生时将这些遮挡主观去掉,仅反映钟、鼓楼建筑本身的形象。

一条笔直的小路把校园分割为左右两部分,两边都是成排规整的大瓦房教室,但很显然已经弃置很久了,一些房子已经垮塌。在小路最北端尽头处有一座面阔五间,进深仅两椽的悬山顶正房,外观被改建得很严重,就是个普通教室的模样,但看结构是保留了旧有梁架,按位置应是城隍庙正殿所在。

我正画着,后院里的一位老人过来围观,聊起这庙的故事,老人也深表惋惜和无奈,他是亲眼看着一座庞大的古建筑群逐步沦落到今天这个模样的,可以说是无比的心疼。不过说到城隍庙的历史,老爷子又有了一丝小小的得意之态,神秘地拉我来到后院。

这里还有一些明清碑刻,其中一块落款“(明)弘治十五年(1502)岁次壬戌夏六月”的《襄陵县新修城隍庙记》中载:襄陵县城隍庙在县治西南二里许,不知建自何时,门前断碑磨灭,莫可考究……旧宇惟前后殿、两廊、仪门、二门而已,且岁久而圮。在成化丙午年(1486)时任知县张良弼着手修复,第二年即告落成。在正殿前建献殿及左右耳房各三间,仪门外乐楼五间,二门外棚舍若干。并于每年四月廿一办庙会,客商可自由贸易,概不征税,让利于民,庙会之盛因而超过附近的解州、曲沃等地规模。后续继任者亦延续此政策,得民拥戴,遂立此碑。由此可知城隍庙创建年代已经无从考证,现存之庙则是明代修缮遗留。不过以襄陵城始建于北宋天圣元年(1023)来看,城隍庙建于北宋是很可能的。另一块刊刻于明末崇祯十二年(1639)的《襄陵县重修城隍庙碑记》记录了虽在明末乱世,襄陵县仍然筹资修缮了庙宇,恢复了庙会盛况。其余的清代碑刻也有多次捐资修缮记录,康熙廿一年(1682)的《襄陵县新立会场记》载:此时天下安定,襄陵县城隍庙的庙会得以延续并发展,除了每年四月的庙会外,又在十月上旬增加一次大会,会期五天,照例不征税费,规模远朝了平阳、解州、吕梁、汾阳、潞城等地的庙会。光绪八年(1882)时重修的记载显示彼时庙宇不但保持了明代规模,还有所扩建,现存的钟、鼓双楼就是那时增置。

山西省襄汾县襄陵镇城隍庙钟鼓楼

众多碑刻基本把城隍庙从明代以来的历史记述得清晰明了,当然这一切已成往事,看今日仅存的残败凋零的钟、鼓楼,数代人的营建和维护皆成泡影,不由得扼腕叹息。在校园大门两旁新贴了一副对联“两座钟鼓楼得以保护修复在望,八方襄陵人奔走相告略感欢欣”,看来襄陵也有爱惜文物古建者时刻关注这些残存古迹的情况,从这个“略感欢欣”里其实真的能够读出许多苦涩的成分。