从1924年开始,德国摆脱了战后的混乱和恶性通货膨胀的经济大灾难,走上了经济复兴的道路。

《道威斯计划》构成德国走向政治和经济复兴的决定性的第一步。施特雷泽曼的稳定政策通过美国的信贷找到了真正的支持。卡尔·哈达赫(Karl Hardach,1936— )评价说:“如果没有对赔偿问题作出重新的判断,这一稳定,所谓‘地产抵押马克的奇迹’可能不如现在这样顺利实现,甚至不可能实现。”马克币值的稳定、资本市场利率较高(年率约达6.5-10%),投资回报率可观,让德国对外资产生了较强的吸引力。在1924—1930年间,德国工业得到的投资为630亿马克,其中300亿以上来自国外,主要是美国的贷款。另据统计,在1924—1928年期间,德国毛投资额约700亿马克,纯投资额几乎达到400亿马克,其中2/3用于设备,1/3用于库存。外国资本占到全国毛投资额近一半,主要用于进口机器设备。这些贷款和投资的90%都被大垄断企业和大公司所占有,有效解决了德国流动资本缺乏的问题。

在引进外资的同时,德国掀起了学习外国先进科学技术的热潮。一战和战后的敌对、严重的通货膨胀,使德国与国外先进科学和技术的交流受到极大影响。《道威斯计划》实施后,德国科学家重新融入世界大家庭,大批企业家和工程师纷纷横渡大西洋,到美国引入先进的科学技术和企业管理经验。

德国产业界开展了广泛的生产合理化运动。德国工业固定设备普遍更新,落后企业被淘汰,生产的“福特制”、“标准化”盛极一时。相对稳定时期是“工业合理化”的时代。

作为产业合理化的重要组成部分,二十年代中期德国工业出现了广泛的集中和联合的浪潮。据统计,卡特尔数目在1925年达到2500个,1930年则为3000个。1926年政府公布了德国辛迪加化的程度,其中煤矿达98%,染料96%、电气87%、造船81%,银行74%。1926年,德国共有12400家股份公司,资本总计为200亿马克,其中2000家股份公司就拥有132亿马克。电气工业中的“通用电气公司”和“西门子公司”在1929年时资本分别达到1.99亿马克和2.77亿马克。航运业的“汉堡—美洲轮船公司”、军火工业的“克虏伯公司”等都拥有数亿马克的资本和上万名工人。二十年代中期四大合并新闻充盈报刊标题:1925年法本托拉斯的组建、1926年的联合钢铁公司的建立、1926年戴姆勒与本茨的合并、1929年德意志银行与贴现银行的合并等。

法本化学托拉斯是资本主义世界最大的化学垄断组织,控制了德国染料及人造汽油生产的全部,氮产量的80%,药剂制造的40%,人造丝生产的25%和摄影器材生产的大部分。而钢托拉斯是欧洲最大的黑色冶金托拉斯,拥有8亿马克的自有资本和17.7万工人,生产了全国1/4的煤、1/2的生铁和2/5的钢。如果包括与其有密切联系的企业和银行,则其所控制的资本共计有66亿马克。

生产合理化促进了技术的进步和劳动生产率的提高。以鲁尔地区采掘业为例,1913年使用手工和手镐开采的煤炭占开采量的97.8%,到1925年这个比例仍达52%,到1929年已经下降到7%;与此同时,用风镐开采的煤的比例,1925年为36.5%,1929年上升到87.37%。煤矿工作面从1927年的16706个下降到1929年的12500个和1932年的5111个;1927—1932年5年间每个作业面的平均日产量从23吨增长到59吨,每个雇工每年开采的煤从1925年的255吨增加到1929年的350吨和1932年的386吨。随着机械化和技术的改进,德国冶金业生产效率明显提高。1924年,全国55个工厂的138座熔铁炉平均每周生产1655吨熔化的金属,到1929年工厂数和熔炉数分别下降到45个和115座,但每座熔炉的平均产量上升到每周2567吨。

工业的合理化浪潮扩大了对建材、机器、工具、钢铁的需求,推动了消费扩张。1925—1926年共和国稳定危机得以消除。1926—1928年迎来了“合理化繁荣”的年代。

相对稳定时期的德国经济发展也离不开政府对经济生活的干预。在德国历史上,普鲁士就有国家控制公用事业和大规模参与工业活动的传统。共和国时期,政府采取一系列措施加强对经济生活的干预,有组织的国家资本得到长足发展。到二十年代中期,国有企业的资产高达数百亿马克。国家拥有几乎全部铁路,以及发电能力的77%,炼铝业生产能力的70%,制盐业生产能力的41%,炼铅业生产能力的35%,并在铁矿、采煤及机械制造业中占有一定的地位。此外,政府对经济的干预还包括完善劳资仲裁制度,建立失业保障制度,参与住宅及公用事业的建设等。

共和国时期,科学技术得到迅速发展。德国科学家在科学理论上卓有建树,魏玛时期成为“新物理学”的发源地。1918—1933年德国科学家共获得14项诺贝尔奖,德国成了世界科学研究的“第三大中心”。在航空与机械技术、无线电实用技术、化学技术等方面成就卓著。科技的进步和创新成为德国经济发展的不竭动力。

国内外诸多因素的综合作用,使德国经济迅速走向复兴,出现了所谓“整个世界经济史中最壮观的一次经济复兴”。

从总体上看,相对稳定时期德国工业生产指数达到和超过战前水平。德国工业生产指数,以1913年为100,1923—1929年的比值分别为46.9、70.4、81.6、82.7、103.1、102.0、102.0。另以1928年工业生产、消费货物、资本货物指数均为100计,1913年德国工业生产总指数为98,其中消费货物为87,资本货物为99;1927年相应的数值为98、103、97,到1927年,德国工业生产已经达到、甚至超过战前水平。(见表2.3.1)

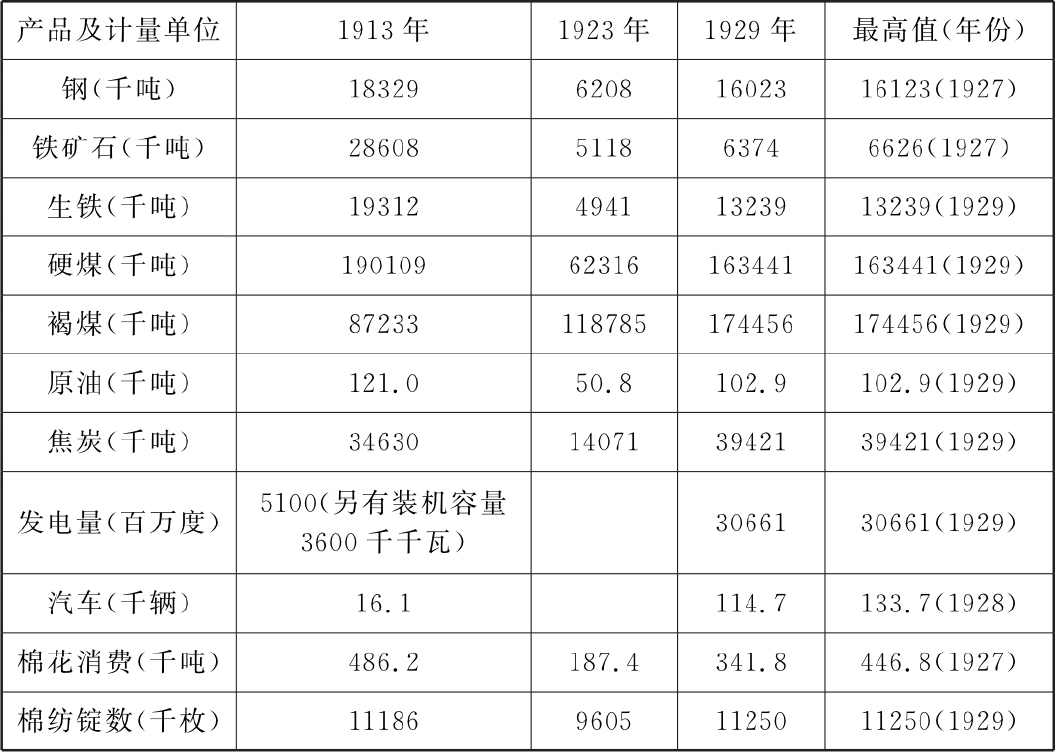

表2.3.1 相对稳定时期主要工业品产量一览表

由于国土割让和矿产资源损失,铁矿石、生铁产量、钢产量等均未达到1913年水平。但褐煤、焦炭产量、发电量、汽车、棉纺锭数等达到和超过了一战前的最高水平。化学、电子技术、精密机械和光学工业再度赢得领导地位。重新建立起来的、现代化的德国远洋船队到1930年已经达到战前吨位的80%,仅次于英国、美国和挪威,居世界第4位。“德国制造”又成为人们熟悉的标记。

在工业总产值中,生产资料的比重提高了,1925—1928年由54.5%增加到58.5%。1913年德国工业生产在资本主义世界工业生产中的比重曾达到16%,1920年跌落到9%,到1930年已跃居第二位,占11%,美、英、法分别占42%、10%和8%。

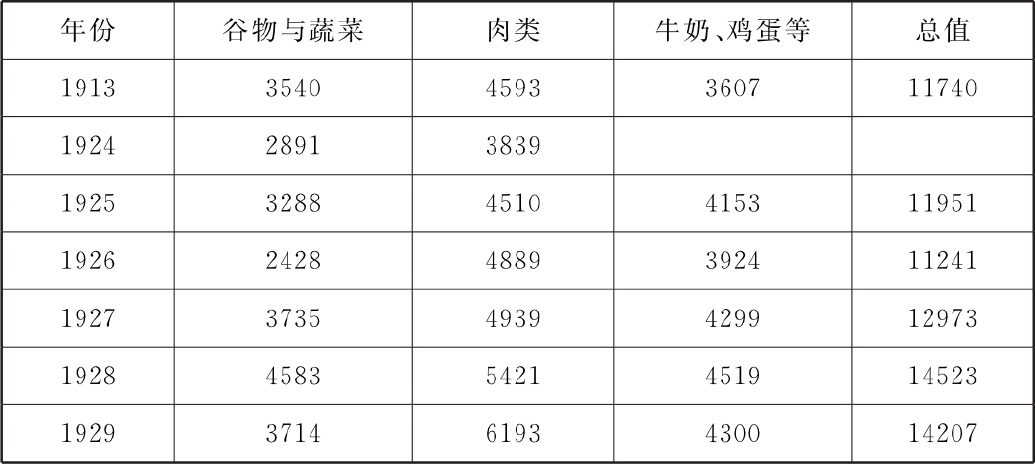

相对稳定时期,德国农产品的产值已恢复甚至超过一战前水平(除1924、1926年外)。(表2.3.2)

表2.3.2 按时价计算的净农产品产值(1913—1929) (单位:百万马克)

注:扣除了种子、动物饲料和加工损失。

经济结构发生显著变化。传统农业在国民经济中的地位降低,第二、第三产业的比重增强。以1913年价格计算的国内净产值,1910—1913年间农业占23.4%,矿山、工业和手工业占44.6%,服务占32.0%,到1925—1929年间,农业的比重降为16.2%,矿山、工业和手工业上升到47.9%,服务上升到35.9%。

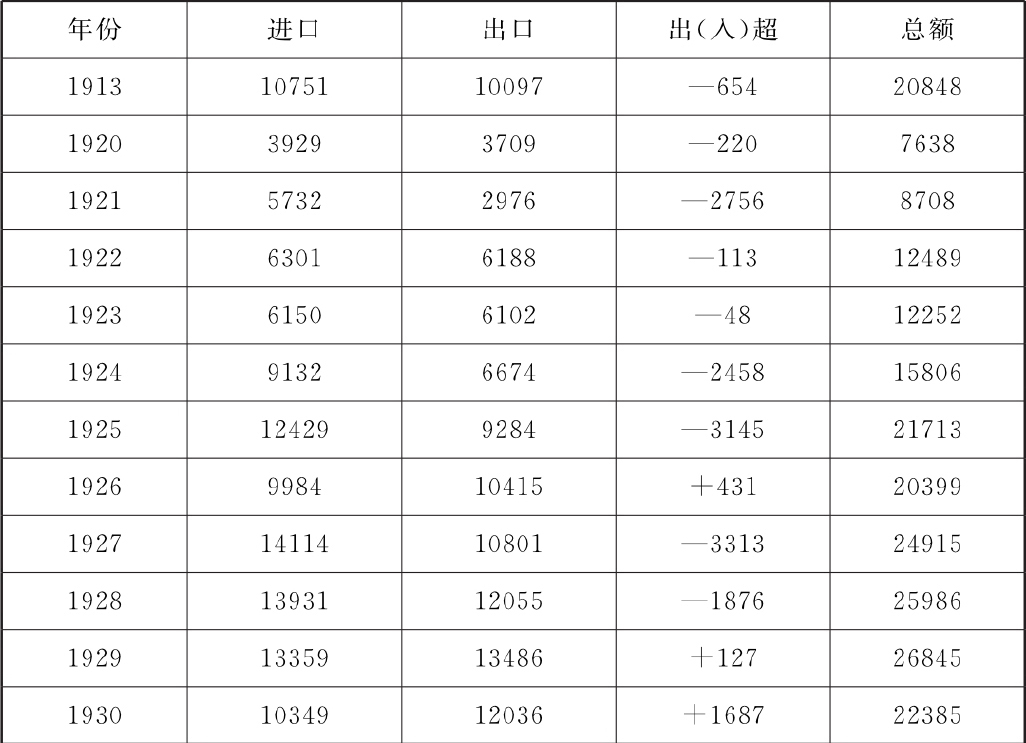

进出口额从1925年开始(除1926年外)超过战前水平,但对外贸易(除1926、1929年外)多为入超,1927年逆差达33.13亿马克。(见表2.3.3)

表2.3.3 德国对外贸易进出口总额表(1913—1930)单位:百万马克

注:1921年出口数额仅为5-12月

从资本输出来看,1913年为350亿马克,1914年占主要资本输出国的国外投资的17.3%。相对稳定时期德国资本输出处于缓慢恢复过程中,1929年资本输出额约为50亿马克。1913年德国黄金储备为10.68亿马克,到1929年达到22.58亿马克,超过战前1倍多。

二十年代,德国垄断资本积极参加国际垄断组织,规模甚至超过战前。在约300个国际垄断组织中,德方至少加入了200个左右。在不少国际卡特尔,如钢、火药、水泥、氮、合成纤维、航运等国际卡特尔中占有重要地位,有些甚至起主导作用。

1925—1929年德国按要素成本计算的国内生产总值分别为711.45亿马克、736.57亿马克、828.21亿马克、884.86亿马克、884.48亿马克。1928年德国国民收入接近于180亿美元,而1913年为120亿美元。按人口计算,德国人均收入由178美元上升到279美元。

随着经济的恢复发展,社会生活也发生了相应变化。

1913年全国人口为6697.8万,1915年达到峰值6788.3万,由于战争的人口损失和割地的影响,1920年人口为6179.7万,此后逐步恢复,到1929年已达到6473.9万。1901—1910年间男性平均寿命为44.8岁,女性48.3岁;到1924—1926年间两性平均寿命已分别提高到50.8岁和58.8岁。

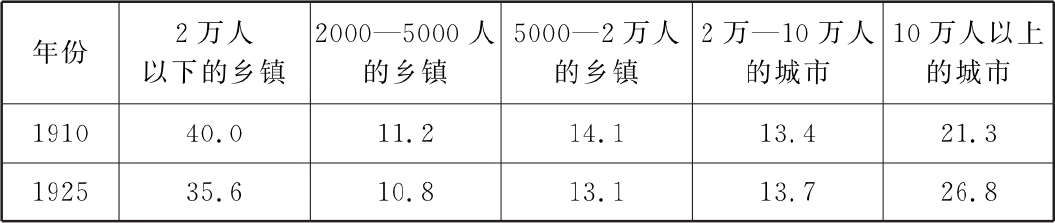

城镇化水平不断提高。从1910年到1925年,生活在2万人以下乡镇的人口比例下降,而生活在2万人以上城市的人口比例不断提高,特别是生活在10万人口城市的人口增长趋势更加明显。(见表2.3.4)

表2.3.41910年和1925年德国大小城镇的人口分布(%)

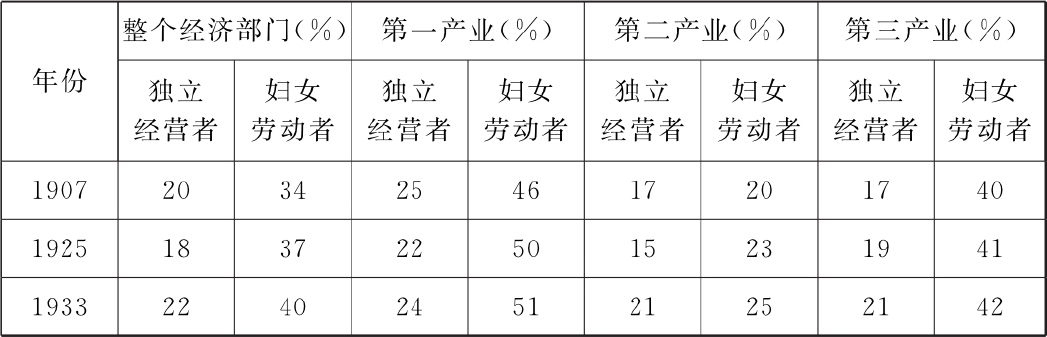

从就业结构来看,1907年在农林业、工业和手工业、第三产业中就业的比例分别为35.2%、40.1%、24.8%,而到1927年,则改变为30.5%、42.1%、27.4%。在整个经济部门中,独立经营者的比例下降,妇女在整个劳动力就业市场中的比重增加。(见表2.3.5)

表2.3.5 独立经营者和妇女劳动力占就业人数的百分比以及按产业划分占百分比(1907—1933)

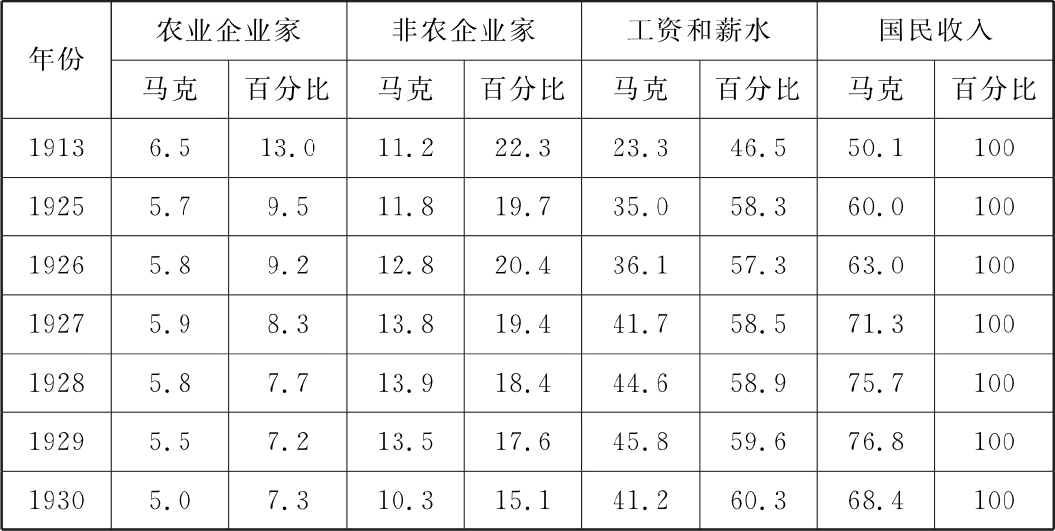

工人工作时间缩短,年平均工资和薪水有了提高。在国民收入中,工资和薪水的比重有了较大增加。从1925年到1929年,国民收入增加24%,工资和薪水收入增加29%,来自财产和企业活动的收入增加17%。(见表2.3.6和表2.3.7)

表2.3.6 德国年平均工资和薪水(1913—1930)

表2.3.7 国民收入在企业家和雇员之间的分配(单位:10亿马克)

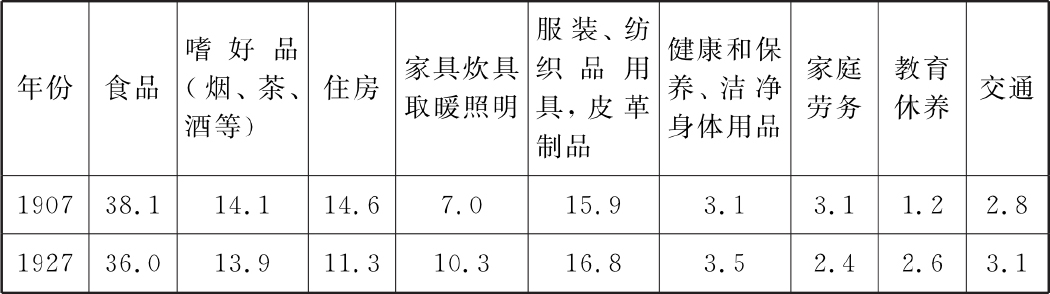

随着收入的增加和生活水平的提高,私人消费结构也有了改善,到二十年代中后期,个人用于食品、嗜好品、住房等基本生活品的消费比重有所下降,而用于教育、休养、健康和保养、交通等方面的开支增加。(见表2.3.8)据统计,1922年德国每千人拥有汽车1辆,到1930年达到每千人8辆。

表2.3.8 1907—1927年间德国私人消费结构(%)

在公共工程方面,大城市建造了宏伟的公共建筑物、歌剧院和剧院、公共浴室和高大的现代化居民住宅,由于使用了新的技术装备,德国在发展“现代化”生活方式方面又一次走在欧洲其他国家的前面。

相对稳定时期,德国经济也面临一些困难和问题。总的来看,经济的恢复和发展具有不普遍、不平衡、不持久、相对性的特点。

繁荣缺乏持久性。1925年出现了重建繁荣,但1926年便陷入短暂而严重的衰退。1927年由于国内消费扩张,生产再度步入繁荣;但由于出口下降,贸易出现严重赤字,是年5月德国股市崩溃;1928年国内总需求停止增长,农业呈现危机;1929年出现了市场外溢,部分商品价格下跌。国内需求和进口双双下降。

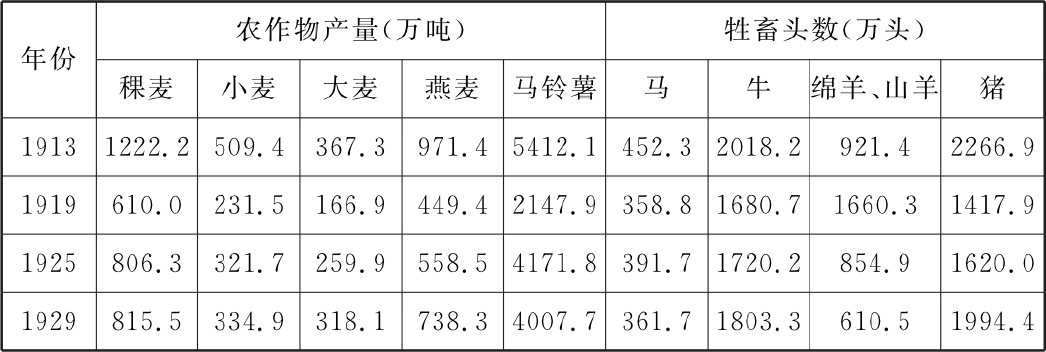

与工业相比,农业问题比较严重。在一战破坏性影响、战后资本主义世界农业慢性危机等复杂因素影响下,主要农产品的播种面积和收获量,以及牲畜头数,仍未达到战前水平。1930年前德国每年需要进口40亿马克的食品和饲料。(见表2.3.9)

表2.3.9 1913—1929年德国农业主要指标

注:马牛羊头数为1912年;牲畜头数为1920年

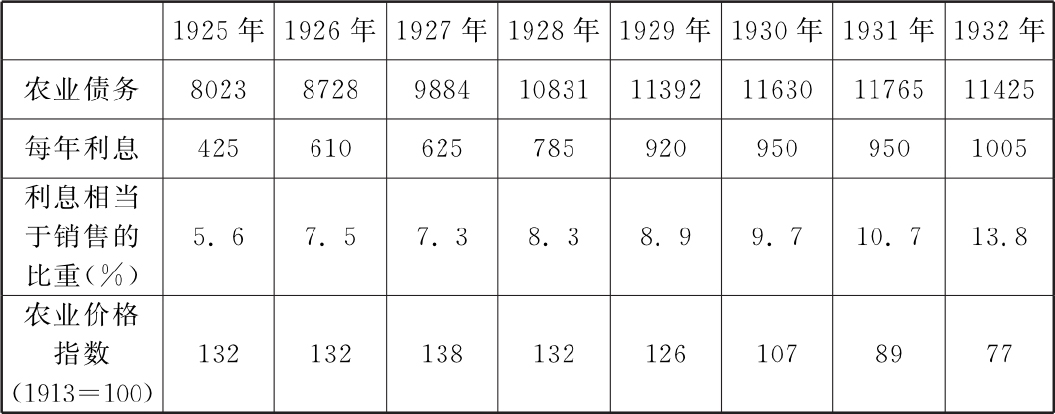

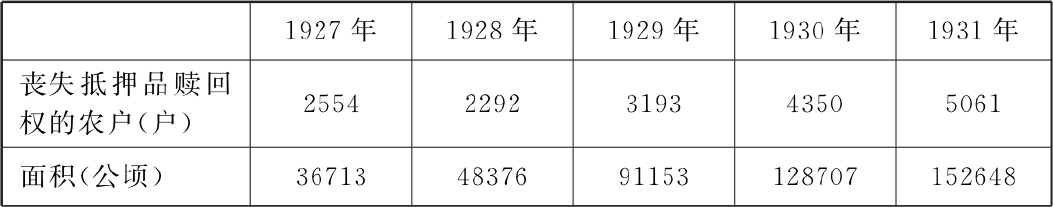

相对稳定时期,农业很快陷入慢性危机之中。易北河以东的大土地所有者纷纷增加生产,提高库存。1923—1924年间三个紧急税收条例加重了农业负担。农村人口大量外流,引起农业工人工资的增长和农业成本的提高。1925—1926年以来,国际市场农产品价格普遍下跌,对德国的影响日益明显。农业债务迅速增加,农户纷纷破产,佃、贫农的人数及其在农户总数中所占的比重大为增加。(见表2.3.10和表2.3.11)

表2.3.101925—1932年间德国农业债务和农业投资(单位:百万马克)

表2.3.11 1927—1932年间德国丧失抵押品赎回权的农户数和涉及的耕地

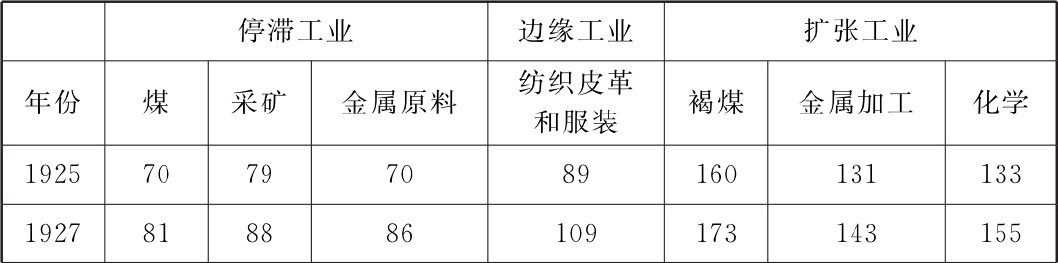

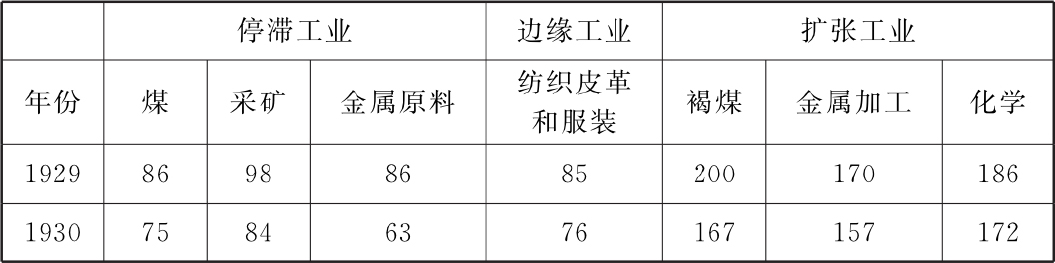

工业部门内部发展程度差别明显。在煤、采矿、金属开采(如铜、铅、锌)等萎缩的同时,褐煤、金属加工、化学(如人工合成纤维、硫酸等)增长势头强劲。

企业严重开工不足,整个工业生产能力平均仅利用了60—65%,在汽车制造、制钾、制氨、建筑、面粉等部门中,开工率尤其低。(见表2.3.12)

表2.3.12 相对稳定时期代表性工业的生产指数(1913年=100)

续表

与生产恢复相比,市场开拓困难重重。1927年后,随着工业固定资本更新基本完成,国内市场很难进一步扩大;殖民地的丧失和国外竞争的激化,使扩大国外市场的困难增加。1928—1929年德国资本货物上升了2%,而消费货物下降了3%。

二十年代,德国对外贸易量远没有达到战前水平。除少数年份外(1926、1929年),外贸均为入超。一战前,德国进出口贸易占国民生产净总产值的比重在1910—1913年间出口为17.5%,进口为20.2%,到1925—1929年间两者已分别下降到14.9%和17.0%。德国占世界贸易的比重1913年为12.1%,1928年仅为9.3%。(见表2.3.13)

表2.3.13 德国进出口量的比值(1913年=100)

相对稳定时期失业问题严重。1924、1926、1929年工会会员的失业率均达到两位数,分别为14.2%、18.1%、13.1%,1924—1929年间的年失业数分别为9.78万人、63.6万人、201万人、132.7万人、136.8万人、189.7万人,年平均近137万人。(见表2.3.14)

表2.3.14 1919—1933年间德国失业情况(单位:千人)

德国银行业虚弱。在战争和通货膨胀的打击下,银行的总股值和储备从1913年的71亿马克跌落到1924年的19亿马克和1925年的23亿马克。除私人银行外,所有银行的存款从1913年的336亿马克下降到1924年的98亿马克,与此同时储蓄银行的存款从197亿马克减少到6亿马克。一战前,德国银行自有资金与存款的比例为1∶3—1∶4。1929年私人银行本身与外来资金的比例约为1∶10,柏林大银行则为1∶15—1∶20。1930年底德国私人外国债务达260亿—270亿马克,大约有半数是短期的,柏林大银行有40%~50%的存款为外国资金。为缓解资金周转的压力,德国银行纷纷将短期存款转成为长期可投资性资金。1929年德国私营股份银行的现金存款和其在国家银行的强迫存款额的比例仅为3.8%,而在战前这一比例为7.3%,而英、美银行通常为9%—10%。

表2.3.15 魏玛共和国人均国家开支 (包括中央政府、州及地方政府;1900年的价格;1913年=100)

相对稳定时期,德国公共财政状况令人忧虑。随着国家对经济社会干预的加强,国家在社会领域的开支增长迅速;在教育、公共安全、公共管理和服务方面的开支也有一定的增加。德国政府财政赤字严重。1925—1931年间,预算赤字高达40亿马克。1931年3月德国公共债务达到242亿马克。州、地方政府普遍债台高筑。(见表2.3.16)

表2.3.16 1928—1930年间人口在1万人以上的乡镇的债务(百万马克)

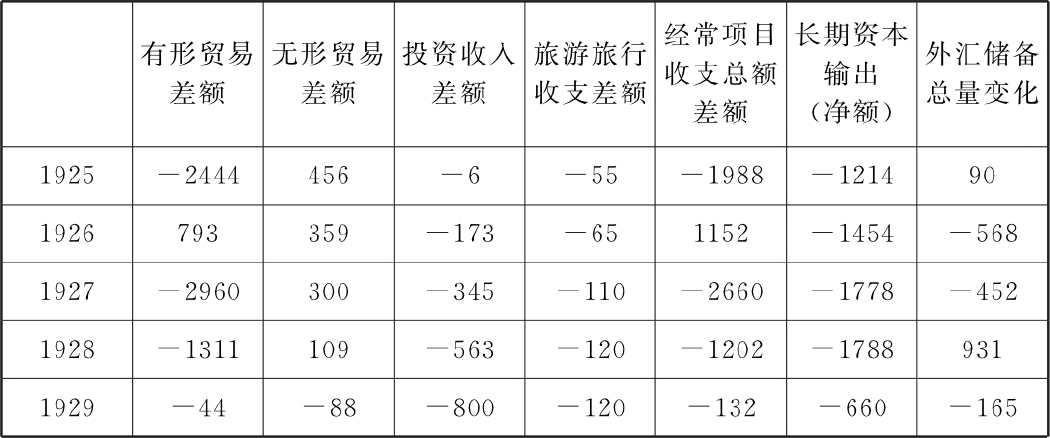

相对稳定时期,德国国际收支状况持续恶化。为弥补国际收支赤字,德国大举借贷。(见表2.3.17)不少学者认为到1930年中,德国借贷资本的总额在280亿马克左右,其中超过半数以上的贷款是期限在3年以下短期贷款。这些贷款中有103亿马克用于赔偿,其余用来填补进口赤字(63亿马克)、积累海外资产(97亿马克)、负担商业贷款的利息和增加黄金和外汇的储备。

表2.3.17 相对稳定时期德国的国际收支情况(单位:百万马克)

德国相对稳定时期经济的恢复、发展很大程度上维系于美国的投资和不断贷款。据统计:1924—1930年间德国共得到外国贷款、投资326亿马克,其中长期信贷108亿马克,短期信贷150亿马克,其他投资68亿马克。在长期投资中美国资本占70%。另据统计,到1930年德国所发行的长期债券108亿马克(26亿美元)中,美国占12.5亿美元,德国短期贷款15-160亿马克中,美国约占37%,约60亿马克(14亿美元)。在1929年大崩溃前夕,美国占德国信贷机构借贷资本的80%,地方政府贷款的75%,大公司贷款的50%。1928年11月施特雷泽曼忧心忡忡地预言:“在过去几年中,我们是靠贷款过日子的。如果一旦发生经济危机,美国要求偿还其短期贷款,那我们就要面临破产的危险。”

鲁尔危机与恶性通货膨胀颠覆了共和国业已存在的劳资合作局面,为国家干预劳资关系开辟了道路。1923年10月,施特雷泽曼内阁颁布新《调解令》(Verordnungüber das Schichtungswesen),确立了强制调解模式。新模式在个人自愿调解和国家调解之间作出清晰界定。在全国设立具有地区效力的调解机构(委员会),但调解机构从256个减少到120个,每个机构中的劳资代表减少到各2人,其中立主席由各级政府任命。调解员由劳动部直接掌控,具有公务员身份,有权介入大规模工资冲突,作出的调解决定具有法律约束力。劳动部长在特殊情况下还可任命特别调解员。12月10日和29日,劳动部连续颁布两份《执行条例》,强调调解机构主席有权作出个人裁决,但适用对象必须是有关整体经济生活的行业。

新调解令彻底改变了集体合同体制的性质,使自由谈判政治化,成为国家推行劳动市场政策的一种手段。1926年12月23日《劳动诉讼法》(Arbeitsgerichtsgesetz)获得通过,1927年7月1日正式生效。1927年,中央、州和地方三级的劳资争议法庭系统陆续建立,“全国最高劳资争议法庭”是该系统的最高机构。1928年3月1日,《劳动合同法》问世,进一步肯定了国家强制调解的权力。

随着国家强制调解制度的确立,经济生活愈来愈受国家干预的影响。据统计,1924—1932年间共实施了7.7万多件仲裁程序,其中有约束力的将近4000件。1925—1929年间,1/3的职员薪水合同由国家决定,55%—60%的个人工资增长额外协议也由国家强制作出。到1929年底,据自由工会统计,70.8%的五金工人与96.2%的矿工的工资合同是由强制性调解达成的。

自由工会对具有约束力的仲裁和“政治工资”逐渐采取积极态度,因为由国家作出的裁决大多倾向雇员要求。劳动部长表示:“在贯彻工资原则时,国家所努力追求的目标是:尽可能大的塑造雇员在经济总产值中的份额。的确,85%—90%的仲裁处理,以及75%至80%的有法律约束力的解释,是应工会的建议才形成的。”

起初持暧昧态度的雇主对强制调解愈来愈敌视。在他们看来,强制调解是共和国对其利益缺乏平等对待最赤裸裸的表现,是强加给工业高昂的社会成本。随着资方力量的增强,企业主对劳工的态度愈来愈强硬,1919—1923年间资方关闭工厂和罢工的比例是1∶10,而在1924—1929间年却为6∶5。

1922年8月通货膨胀的加速、社会保险体制实际上的破产、恶性通货下经济的崩溃,都加深了德国社会的贫苦化。1923年春,德国有超过总人口10%的660万居民从劳工部接受社会福利救济,这还不包括接受乡镇济贫福利的人口。1924年9月,占全国人口7.2%的450万人仍然接受不同形式的公共救助,其中包括残疾退伍军人(约76.8万名)、战争遗孀(42万名,共有102万小孩)、孤儿(5.4万名)、残疾和养老金领受者(140万名)、鳏寡抚恤金领受者(5.4万名)、战争中死亡士兵的父母(19万名)等。

为解决残疾军人、战争遗属、社会养老金领养者、普通退养者等“新穷人”的生存问题,1922年5月17日,国会通过决议,要求将现有的、包括济贫在内的所有公共救助计划,从内政部转到劳工部。1924年2月13日颁布《关于救济义务的国家条例》(简称《国家条例》,同年4月1日生效),一同公布的还有相关的法令,如第三个紧急税收法令、修改的《国家青年福利法》以及失业救济改革法令等。

《国家条例》加强了救济以及所有现存的针对退伍军人、战争幸存者、社会退养者、普通退养者、孕产妇、贫困儿童、严重残疾者的福利;将公共救济计划的管理委托给各州建立的州与地方福利机关。条例明确放弃了救济的户籍限制,强调:如果社会福利组织能充分满足要求,地方不再新建福利机构,实施新的计划。条例从广义上重申由早先立法所规定的工作责任和家庭义务,允许地方机构限制因“道德责任”而致贫以及一直拒绝工作和履行家庭赡养义务者获得济贫院救助。条例还授权州和地方机构在劳工部制定的全国性指导方针范围内,决定何时救助以及提供服务的种类和水平等。

1924年12月4日,劳工部正式颁布《国家原则》,,强调对不能工作、特别是那些因自身原因需要救助的救济金享有者,救济金应限制在满足生存最低额度内。在总的原则下,州和地方政府自行详细决定资助的水平和性质。

《国家条例》和《国家原则》是自1842年普鲁士济贫法以来德国济贫体制最为深远的改革。在法律用语上,它不再使用“穷人”和“济贫”,而是“有需要的人”和“救济”,被誉为“现代进步主义者关于公共救济观点的胜利”。《国家原则》被视为魏玛福利制度发展史上的里程碑。

1926年秋,劳工部在全国进行地方福利标准基数普查。结果发现,在普鲁士大城市地区,地方福利标准基数平均增长了17%—18%。扣除食品成本的增加,福利实际价值增加了12%—13%。1930年,在主要大城市,实际福利水平比1926年提高30%—33%,小城市提高了21—26%。

在这一时期,社会保险体系进一步完善。作为社会保险合法基础核心的《国家保险法》得以修订,并于1924年12月15日颁行,以后又数次修改。1924年5月28日国家颁布修改后的《雇员法》,将新的职业群体如乐师、助产士、保姆等纳入保险范围。传统的疾病、工伤、残疾—养老三大保险制度根据民主原则得到拓展。纳入疾病保险的,包括公营公司的雇员、家庭工商业独立经营者、从事儿童抚育、教育、社会救助、护理和社会福利的工作人员等等。1925年,《疾病保险条例修正》允诺给予患病者资金和事务上的双重照顾,并将家属的生活问题考虑在内。1927年失业者获得疾病保险;还设立了海员疾病保险,由专门海事协会承担。到共和国末期,大约60%的人口按法定疾病基金获得了保险,加上其他基金,疾病保险事实上成为“全民保险”。工伤保险的覆盖面也得以扩展,与生产直接相关的销售和管理部门人员和其他新职业群体都被囊括其中,如实验室技术员、先前未参保的专职人员如演员,活跃在公益领域的高危人群,如救火队员、救援人员、从事护理和福利援助的人员等均被纳入工伤保险。工伤“事故发生的地点和时间”从“工作所在地和工作进行时”扩大为“工作或职业的相关地点和时间”。“工伤事故”包括工作上班和下班的途中、工作过程中以及工作区域范围内,因工作而引起的所有对劳动者造成伤害的事件。工作事故的含义甚至包括出于修理和维护目的操作工具。“工伤事故”,不仅包括伤残,还包括因职业经历引起的各种疾病。到1929年,纳入工伤保险制度的职业病种增加到21种。此外,社会保险津贴明显扩大。

据统计,1919—1929年间,参加医疗保险的人数从48%上升到61%,参加养老保险者从57%上升到69%,参加事故保险者从69%上升到74%,总投保人数从46%上升到62%。传统三大保险的费用从战前占工资总额的8%上升到1929年的12.5%。国家为传统三大保险支付的金额,已从1913年的13亿马克上升到1929年的43亿马克。1929年国家和地方为三个新设立的保险部门共支出50亿马克。1929年整个社会保险的支出达到93亿马克,是1913年的5倍,相当于国民收入的13%。

更为重要的是出现了失业保险体制。1924年后,经济虽逐步走向恢复,但失业浪潮并没有消退。魏玛政府起初改造了传统的失业救济体制,使之成为一种“生产性的救济”,规定申领失业救济金者必须接受职业介绍机构的再就业安排,职业介绍机构的费用主要由州政府承担,中央政府负责补贴。与此同时,关于失业保险的呼声愈来愈高。从1925年起,劳动部着手筹划失业保险草案。1927年7月16日,修改后的草案以355∶47的结果获得国会批准。这就是《职业介绍与失业保险法》。此前由城镇政府承担的救济费用转作贴补保险金。

随着1927年《职业介绍与失业保险法》的出台,政府逐步建立起一个针对失业者、包括失业保险金、危机救济金、失业救济金等三种救济途径的立体式的救济网络。失业保险体制的建立开辟了劳工政策中的新领域。它让政府进一步介入到劳动市场的运作中,一方面为被劳动市场淘汰者提供必要的生活保障,另一方面又为他们重新进入劳动市场提供帮助。该体制曾被后世誉为共和国“所做出的最为杰出的贡献”。

魏玛社会政策的扩展,留下不少后遗症。首先是社会政策开支的巨量增长与经济有限恢复和发展的落差。若以具体数据计算,每位德国人平均从社会政策中受益额度从1913年的611马克增加到1932年的1675地产马克。社会福利的重负,迫使政府一直赤字经营,不得不增加税收。据统计,税收占国民收入的比重从1913年的9%上升到1925年的17%。此举势必降低企业的盈利和投资,削弱企业的国际竞争力;同时对社会消费产生一定的抑制,拖累经济的发展。企业为减少成本进行“合理化”,结果使更多工人失业,国家又投入更多的津贴费用,陷入一种恶性循环。对国家的“希望以及满足希望手段之间的根本差距自始至终折磨着共和国”。魏玛国家社会政策与经济政策发生严重冲突,陷入了“社会公平与经济效益”不可兼得的尴尬处境。

国家强制调解的推行,使国家在劳资纠纷中扮演了仲裁人的角色。然而,在实际操作过程中,这一努力并未得到各方的认可。社民党和工会支持此种“经济民主”的实践活动。然而,通货膨胀与合理化运动,却使共和国的劳工政策愈来愈不得人心:一方面,日益激进的政治环境和民主赋予的政治权利,使劳工心怀不满,罢工日益频繁;另一方面,工业家协会中的重工业家并不赞同这种形式的劳资妥协。他们将共和国的政策称之为“冷社会主义”,将共和国比喻为“工会国家”。劳资日益尖锐的矛盾和冲突不断消融魏玛共和国妥协政治的基础。1930年围绕国家失业救济金的争执,社会民主党、工会、他们身后的广大工人与人民党和其代表的重工业各执一端,最终导致了米勒大联合内阁的垮台,开始了共和国风雨飘摇的瓦解之路。

魏玛共和国时期,德国在科技、文化教育方面取得了巨大成就。

第一次世界大战对德国科学研究产生了一定的负面影响:科学团体遭到沉重打击;许多科学家战后不得不改行;原来一些热心科学研究并从中盈利的大企业无法继续大力资助科学研究;科学家无钱购买相关文献和仪器设备;德奥学者和科学家被排除在一些国际学术组织之外。

一战后,德国建立了一系列旨在促进科学研究的机构,如德国科学应急协会(Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft,NGW)等,为科学界的筹款起到了某种补偿作用。此外,魏玛时期相对多元化的社会、宽松自由的氛围、国际化和自由的文化政策,中央政府对科学研究的大力支持,科学界与企业界密切联系,创新求变的探索精神等,所有这些,都有利于共和国时期的科技发展。

在理论物理学领域,哥廷根(Gttingen)、柏林、慕尼黑成为世界物理学中心和“新物理学”的发源地,著名物理学大师,如普朗克(Max Planck,1858—1947)、爱因斯坦等都生活在德国。

海森堡(Werner Heisenberg,1901—1976)是继普朗克、爱因斯坦之后,在量子力学、原子物理和核物理领域均做出重大贡献的科学家。1925年,海森堡与物理学家玻恩(Max Born,1882—1970)及约当(Pascual Jordan,1902—1980)合作,创立了矩阵力学。1927年,他又提出了著名的“不确定原理”(又称“海森堡测不准原理”)。1930年,他发表《量子论的物理原则》。海森堡由于对量子理论的贡献,1932年荣获诺贝尔物理学奖。

1921年,斯特恩(Otto Stern,1888—1969)和盖拉赫(Walter Gerlach,1889—1979)发明利用原子束在不均匀磁场中偏转的方法测量原子的磁矩,为量子论中空间方向量子化原理提供了证据。朗德(Alfred Landé,1888—1976)于1923年用旧量子论研究原子谱线的反常塞曼效应,发现角动量决定谱线分裂的g因子公式。德国物理学家玻蒂(Wal the r Bothe,1891—1957)发明符合计数法,用以确定宇宙射线的方向和性质,用符合计数法,证实光子电子碰撞过程中能量守恒律、动量守恒律都成立。布希(Hans Busch,1884—1973)指出电场和磁场对带电粒子运动路线的透镜聚焦作用,是电子光学研究的开始。普兰特耳(Ludwig Pr and tl,1875—1953)提出飞行体后湍流的尾流理论。1928年,索末菲(Arnold Sommerfeld,1868—1951)应用量子统计法发展金属的自由电子理论。同年,盖革(Johannes(Hans)Wilhelm Geiger,1882—1945)及其学生瓦尔特·米勒(Wal the r Müller,1905—1979)发明盖革—米勒计数管,用于探测电离辐射。

在化学领域,1919年,伦斯特(Wal the r Nernst,1864—1941)与丹麦克里斯琴森,提出链反应理论,以解释光化、爆炸以及后来的加成聚合等反应。1923年,休克尔(Erich Hückel,1896—1980)与荷兰人德拜(Debye,1884—1966)提出强电解质溶液的离子互吸理论,由此推出离子的活度系数是离子强度的函数。1928年,伦顿(Fritz London,1900—1954)、海特勒(Walter Heitler,1904—1981)提出氢分子结构的量子力学的近似处理法,并推广到其他分子结构的研究,首次把量子力学应用于化学。1930年,斯陶丁格尔(Hermann Staudinger,1881—1965)等首次提出高分子结晶的结构模型。1930—1932年,多麦克(Gerhard Domagk,1895—1964)发现百浪多息的抗菌性。1931年,鲁斯卡(Ernst Ruska,1906—1988)建立第一台放大400倍的电子显微镜。

在生物学领域,1918年,斯佩曼(Hans Spemann,1869—1941)在蝾螈原肠胚的交换移植实验中发现胚胎学上的“组织者”,对胚胎发育起诱导作用,描述了两栖类背唇部位“组织者”的效应。1919年,瓦尔堡(Otto.H.Warburg,1883—1970)发明“瓦氏呼吸器”,次年又提出氧分子的激活是生物氧化的见解。1929年,贝格尔(Hans Berger,1873—1941)第一次记录人的脑电图,罗曼(Karl Lohmann,1898—1978)发现三磷酸腺苷(ATP)。

在医学领域,1922年,迈尔霍夫(Otto Meyerhof,1884—1951)与英国生理学家希尔(Archibald Vivian Hill,1886—1977)因发表关于肌肉中的新陈代谢与热量的论文获得诺贝尔医学奖;1923年,生化学家温道斯(Adolf Otto Reinhold Windaus,1876—1959)发现了胆固醇的构造,并于1928年获诺贝尔奖;1929年,福斯曼(Werner Forssmann,1904—1979)第一次用自己的身体完成人心导管插入术实验,开创了研究心脏病的新方法,1956年获诺贝尔奖。1929年,汉斯·菲舍尔(Hans Fischer,1881—1945)成功合成出血红素和胆红素,1930年获诺贝尔奖。1931年,瓦尔堡因发现转化氧气的呼吸酵母,获诺贝尔医学奖。

在地学和天文学领域,1924年,彭克(Wal the r Penck,1888—1923)提出“山麓阶地”理论;斯蒂勒(Hans Stille,1876—1966)发表造山论;寇本(Vladimir Peter Kppen,1846—1940)与魏根纳(Alfred Lothar Wegener,1880—1930)合作,提出地质时代气候变迁的原因是地轴发生周期性偏倚的见解。1929年,德范特(Albert Defant,1884—1974)从乱流扩散说明大气运动的理论。1930年,哈尔曼(Erich Haarmann,1882—1945)反对地壳变动的收缩说,提出波动说。天文学家巴德(Wilhelm Baade,1893—1960)20年代发现了“伊达尔戈”——在最大公转轨道上运行的小行星,并在耶拿(Jena)建造了蔡斯天文馆。1931年,施密特(Bernhard Woldemar Schmidt,1879—1935)发明了由折射和反射元件组成的天文望远镜。

在数学研究方面:1919年,亨赛尔(Kurt Hensel,1861—1941)建立P-adic数论。1922年,希尔伯特(David Hilbert,1862—1943)创立数学基础中的形式主义体系和证明论。1926年,诺特(A malie Emmy Noe the r,1882—1935)大体完成对近世代数有重大影响的理想理论。1928年,格勒奇(Camillo Herbert Grtzsch,1902—1993)提出拟似共形映照理论。

在1918—1933年期间,德国物理学家、化学家、生物与医学家共获得14项诺贝尔奖。魏玛时期的德国成为当时世界科学研究的“第三大中心”。

魏玛共和国在科学理论的技术应用方面同样成就卓越。

在航空与机械技术领域中,1924年,新型的齐柏林飞艇“LZ126”完成了从德国弗里德里希港到纽约附近的莱克赫斯特的不间断飞行,耗时81个小时。1929年,“齐柏林伯爵号”飞艇飞行4.9万公里。1918年,飞机设计师容克斯(Hugo Junkers,1859—1935)申请了下单翼飞机和伞翼飞机专利;1920年,他设计完成金属单翼飞机F.13型;1924年,他又完成设计金属单翼飞机C24载重量约2000公斤,时速170公里。1924年,工程师弗莱特纳(Anton Flettner,1885—1961)设计“布考号”转子涡轮机船,该船于1929年横渡大西洋。

在机械技术方面,1924年克虏伯公司生产出“维迪阿”硬质合金钢,可制成高效率的金属加工机械,加工铝制品的切削速度为1000米/分钟。

在无线电实用技术方面,1918年,德国瑙恩广播公司开始向世界播音。1923年,德国娱乐电台首播。1925年,德国开始制造电视机,并于1928年首次公开展出;1929年3月8日,柏林—维茨勒本广播电台播放电视节目。1922年,柏林电话自动局开始营业;到1926年,高达120米的柏林无线电铁塔投入使用,汉堡—柏林路段开设列车无线电话;1927年,柏林—维也纳第一台公用传真电报机投入使用。

在化学应用技术方面,1918年化学家哈伯(Fritz Haber,1868—1934)因在高压合成氨技术方面的巨大贡献获诺贝尔化学奖。1921年化学家贝吉乌斯(Friedrich Bergius,1884—1949)通过液化用煤合成汽油;同年,德国已可生产人造纤维取代动物皮毛;1927年,迪尔斯(Otto P.H.Diels,1876—1954)和阿尔德(Kurt Alder,1902—1958)成功地合成乙烯,用以生产重要的有机物质;1930年贝吉乌斯发明木材糖化加工饲料的化学工艺;雷珀(Walter Julius Reppe,1892—1969)开始发展现代乙炔化学,促进了多种塑料的发展。

魏玛共和国时期哲学社会科学领域十分活跃。伴随19世纪末期和20世纪初期社会巨变和资本主义危机,马赫(Ernst Mach,1838—1916)和阿芬那留斯(Richard Avenarius,1843—1896)的实证主义更加失势,让位于以科恩(Hermann Cohen,1842—1918)、哈特曼(Nicolai Hartmann,1882—1950)、纳托普(Paul Natorp,1854—1924)以及卡西尔(Ernst Cassirer,1874—1945)等为代表的马尔堡学派(Marburg School)。作为新康德主义的主要流派之一,马尔堡学派(又称逻辑学派)抛弃了康德关于“自在之物”理论中的唯物主义成分,从数学和逻辑的角度进行发挥和改造。它认为哲学的主要任务是为自然科学和人类一切文化寻求统一化的逻辑根据,强调人是目的而不是手段。

该时期最有影响的哲学学派是现象学,创始人是著名哲学家胡塞尔(Edmund Husserl,1859—1938)。他提出,通过对纯粹意识现象的直接、细微描述,可以获得各种特殊具体经验的不变之本质。他认为,只有运用本质还原法,把现存的、变化的事物与观点放进括弧存而不论,才能避免自然主义和历史相对主义,为获取直接的、真切的、具有普遍必然性的知识奠定基础。后期的胡塞尔进一步从描述现象学转向先验现象学,使现象还原深化为“纯粹意识”或“纯自我”,以便把知识的客观确定性建立于纯主观的基础之上。

现象学为现代哲学开辟了一个新的视野——意义世界,为存在主义铺平了道路。存在主义的主要代表人物是雅斯贝尔斯(Karl Jaspers,1883—1969)与海德格尔(Martin Heidegger,1889—1976)。雅斯贝尔斯认为,哲学的任务是描述人的存在之意义。只有生存才是人的真正存在形式,或称真正的自我,生存是人的一切存在的轴心,唯一能达到生存的途径是显示生存,这只能通过内心的体验去把握。海德格尔受现象学的启示,从对“在者”现象的解释走向对“在”本身的探讨,开存在主义哲学研究之先河。海德格尔的独创性见解为现代哲学思潮开辟了新的研究方向。

20年代,天主教哲学拥有自己的代言人舍勒尔(Max Scheler,1874—1928)。舍勒尔把胡塞尔的现象学方法运用于伦理学和宗教领域,形成价值伦理学和宗教现象学。晚年,他放弃了现象学,创立哲学人类学,强调经验科学与形而上学的结合。

新教思想家的代表是巴尔特(Karl Barth,1886—1968)。他倡导辩证神学和新正统神学,认为上帝旨意应在教会与世界之上,上帝旨意的听众和读者都须持卑微的、无先决条件的服从态度,主张人类和历史纠纷最终都由上帝裁决。

魏玛时期最具代表性的犹太思想家是布贝尔(Martin Buber,1878—1965)。他是宗教存在主义哲学的代表,毕身致力于阿拉伯民族和犹太民族的相互理解。他认为社会进步的关键在于建立新型的对人与人关系的理解。

在左派知识分子中,涌现出了不少知名左派哲学家,如卢卡奇(Gyrgy Lukács,1885—1971)、科尔施(Karl Korsch,1886—1961)、布洛赫(Ernst Bloch,1885—1977)等。卢卡奇的文集《历史和阶级意识》(1923年)强调阶级意识对历史的决定作用,对“西方马克思主义”流派的形成作用甚大。科尔施认为,马克思主义在本质上是以理论与实践相统一为特征的总体性革命理论,提出“马克思主义发展三阶段”论。布洛赫把自己的哲学称为希望哲学,期待藉此帮助人们到达一种“具体的乌托邦”,即在那里人性和人的本质得到充分的展开与实现。

德国非正统马克思主义的主要中心是法兰克福社会研究所。该研究所成立于1923年,因在研究社会与马克思主义方面成就卓著,被称为“法兰克福学派”。该所第一任所长为奥地利马克思主义者格林贝格(Carl Grünberg,1861—1940),以讲坛社会主义的立场主张把该所办成东西方马克思主义的联结点。1930年,霍克海默(Max Horkheimer,1895—1973)接任所长,1932年创办《社会研究杂志》(1932—1941),提出综合研究历史和现实、把哲学和经济理论结合起来研究社会和人的任务。该所涌现不少很有影响的人物,如文学批评家洛文塔尔(Leo Lwenthal,1900—1993)、文化理论家本雅明(Walter Benjamin,1892—1940)以及思想家马尔库塞(Herbert Marcuse,1898—1979)和阿多诺(Theodor Adorno,1903—1969)等。希特勒上台后,法兰克福学派不得不离开德国,迁往日内瓦,一年后再迁往美国的哥伦比亚大学。

魏玛时期,狄尔泰(Wilhelm Dil the y,1833—1911)、齐美尔(Georg Simmel,1858—1918)和韦伯的学术思想对社会学影响最大。狄尔泰严格区分自然科学与精神科学,认为“理解和解释是贯穿整个人文科学的方法”。齐美尔是反实证主义社会学思潮的主要代表之一,他从社会交往的复杂性出发,反对社会只有协调没有冲突的观点。韦伯则是20世纪前期德国最伟大的社会学家。他把与新教伦理相联系的经济合理性思想引入对国家及法的研究中,并开创了与实证主义社会学相对立的“理解的”社会学传统。此外,曼海姆(Karl Mannheim,1893—1947)是知识社会学的创始人。他强调,人的意识不可避免地依赖于人的社会地位,这是全部认识论的基本要素。桑巴特(Werner Sombart,1863—1941)则为经济社会学和宗教社会学领域做出巨大贡献。一战后,心理学成为时髦学科。克勒(Wolfgang Khler,1887—1967)、韦特海默(Max Wer the imer,1880—1943)、科夫卡(Kurt Koffka,1886—1941)发展了形态心理学,其影响之广、势力之盛,一度与维也纳学派不相上下。

魏玛时期,柏林取代维也纳和布达佩斯成为弗洛伊德心理分析学派的中心。1910年,亚伯拉罕(Karl Abraham,1877—1925)创办柏林心理分析机构,艾廷贡(Max Eitingon,1881—1943)随后被吸纳为核心成员,系统培养心理分析学家。1920年,后者建立心理分析诊所,1924年成为柏林研究所。许多日后获得世界声誉的第二、三代心理分析学家都曾接受亚伯拉罕的分析学说。

魏玛共和国的多数历史学家依然热衷于政治史和文化史。对大部分权威历史学家而言,经济史和社会史缺乏吸引力,因为他们认为研究社会因素属于社会学范畴。权威历史学家马尔克斯(Erich Marcks,1861—1938)、贝洛(Georg von Below,1858—1927)、舍费尔(Dietrich Schfer,1845—1929)及其学生们专注于为帝国和俾斯麦的对外政策辩护,对民主和共和国完全持否定态度。他们颂扬国家和实力,将战争和占领视为民族发展过程中值得欢迎的现象。另外一批历史学家,如迈内克(Friedrich Meinecke,又译“梅尼克”1862—1954)、奥肯(Hermann Oncken,1869—1945)、辛策(Otto Hintze,1861—1940)则转而与民主派历史学家如格茨(Walter Goetz,1867—1958)、特勒尔奇(Ernst Troeltsch,1865—1923)和迈尔(Gustav Mayer,1871—1948)持相同态度,反对盲目崇拜俾斯麦,拥护共和国。新一代开明的历史学家开始重新描绘19世纪德国历史。齐固尔希(Johannes Ziekursch,1876—1945)对俾斯麦内政外交持批评态度;富有才华的克尔(Eckart Kehr,1902—1933)揭露了1894—1901年德国海军政策与国内经济政策之间的关系。

该时期史学领域风靡之作是施宾格勒(Oswald Spengler,1880—1936)的《西方的没落》。该书主要阐述文化与文明的关系,力图描绘世界历史发展之轨迹。他认为文化是一种有机体,有童年期、青年期、壮年期。各种文化在兴盛和衰落过程中经历了若干相同阶段,但又各自具有独特的内容。尽管各种文化都有别于前一阶段的文化,但决定它们不可避免走向衰落的规律是一样的。当文化达到全盛期时,就必然会衰落成文明。文明是一种不可逆转的结局。全书结尾充满悲观失望的气氛。《西方的没落》在欧洲知识界产生强烈反响,其倡导的文化形态史观对汤因比等产生了重要启示。

20年代,德国艺术史研究方面重要的学者有韦尔夫林(Heinrich Wlfflin,1864—1945)。艺术史研究的中心之一是汉堡的瓦尔堡文化历史图书馆,其重点工作是研究中世纪艺术中的古典成分,主要代表有瓦尔堡(Aby Warburg,1866—1929)、萨克斯尔(Friedrich“Fritz”Saxl,1890—1948)、帕诺夫斯基(Erwin Pan of sky,1892—1968)等。1922年,卡西尔撰写的《神秘思维里的观点形式》由该机构出版,其三大卷谈论象征主义形式的哲学巨著《象征形式哲学》(1923—1929)大部分也是在瓦尔堡研究院完成的。

魏玛时代,德国在政治学和国民经济学方面也涌现出不少著名学者。最富有独创精神的经济学家是熊彼特(Joseph Schumpeter,1883—1950)。他用创新理论解释资本主义的本质及其发生、发展和趋于灭亡。

在政治学方面,较有影响的有卡尔·施密特(Carl Schmitt,1888—1985)。他提出了公法学理论中的决断论(Dezisionismus),即认为一个政治共同体的存在状态是由其人民(Nation)全体所做出的政治性决断。这种决断所产生的结果就是一个政治共同体的政治秩序,即绝对的宪法(Verfassung)。他的思想对后来“总统内阁”及纳粹夺权都产生过影响。豪斯霍弗尔(Karl Haush of er,1869—1946)是有影响的地缘政治学家。他综合了英国学者麦金德等人的理论,提出了诸如国家有机体、生存空间论等想法。其理论可能透过学生赫斯(Rudolf Walter Richard He,1894—1987)影响了希特勒的扩张战略。

一战前产生的青年运动得到进一步发展,共和国时期出现了一个自称为“革命的保守主义”的派别。格奥尔格·米勒(George Müller,1877—1917)的出版社、汉撒出版社以及勒曼(Julius Friedrich Lehmann,1864—1935)的《德国革新》、施塔佩尔(Wilhelm Stapel,1882—1954)的《德意志的民族性》等刊物,成为传播保守主义学术文化的中心。在“保守革命”的旗帜下,右翼保守分子大肆攻击西方自由主义、马克思主义、民主社会主义。范登布鲁克(Arthur Moeller van den Bruck,1876—1925)坦言要反对整个自由主义传统。法学家卡尔·施米特极力在自由主义和议会民主之间打入楔子。在施宾格勒看来,“古老的普鲁士精神和社会主义思想……是一回事”。许多右翼学者呼吁用革命的手段来粉碎所有制度、改变所有价值观,产生一个具有无与伦比的力量和道德上完整的新帝国。范登布鲁克的《第三帝国》(1923)可怕地预兆了一个新帝国的来临。容格尔(Ernst Junger,1895—1998)相信具有自我牺牲理想、严格纪律和军国主义精神的普鲁士精神是未来的模范德国的重要组成部分。埃德加-尤里乌斯·容格(Edgar Julius Jung,1894—1934)对“保守革命”的目标作了归纳:“我们把重新建立所有那些基本法律和价值称之为保守革命……用内在的价值代替平等,用公正进入等级社会代替社会观点,用有机地增加领导人代替机械的选举,用真正自治的内在责任代替官僚主义的强制,用人民共同体的权利代替群众幸福。”在这一定义中,我们不难看出决定反民主的民族主义者思想的核心内容:领袖、人民共同体和等级社会即总体制度。随着经济大萧条的爆发,新保守主义者还将发挥更为重要的影响力。

魏玛时期,各种文学思潮和艺术流派竞相登台,交互并存,其中最主要的是文学与艺术领域的表现主义、达达主义(Dada)和新现实主义以及建筑领域的包豪斯(Bauhaus)风格等,它们构成了魏玛文化实践性和多元性的重要特征。

德国表现主义早在20世纪初已露端倪,其全盛时期则在1910—1924年间。表现主义首先表现在绘画,后来扩展到美术其他门类,戏剧、文学、音乐、建筑、电影等领域。表现主义中心主题是描绘时代的灭亡和再生,描写代际斗争,表现旧人类的苦难以及对新人的渴望,呼唤人类的博爱。瓦尔登(Herwarth Walden,1879—1941)的《风暴》和普菲姆费拉(Franz Pfemfert,1879—1954)的《行动》等期刊是表现主义文学形成和发展的基点。表现主义文学始于诗歌,成于戏剧。1920年平图斯(Kurt Pinthus,1886—1975)编选的《人类的曙光——最年轻的诗歌交响曲》影响最大。它收集了23位有代表性的表现主义诗人的代表作276首。平图斯在前言中表示,这部书“要展示我们时代的浮躁、混乱和爆炸性的全景”。表现主义小说往往追求新奇,其中的人物常为各种冲动、焦虑所困。表现危机四伏的社会和大城市下层人民的生活困境、揭示代际斗争是其主要题材。影响较大的小说家有卡夫卡(Franz Kafka,1883—1924)、德布林(Alfred Dbin,1878—1957)和韦尔弗尔(Franz Viktor Werfel,1890—1945)。

到相对稳定时期,表现主义运动逐渐衰落,原有成员分道扬镳:有的参加无产阶级革命文学运动;有的坚持自由主义立场;有的成为无政府主义者;少数作家投入右翼怀抱。文学评论家密顿茨威埃(Werner Mittenzwei,1927—2014)论述了表现主义的矛盾性:“一方面对一个正在沉沦的社会发出痛苦的呐喊,另一方面又感伤地宣告着一个新世界的到来”。不过,表现主义对20世纪现代艺术的发展有着直接的重要影响。

达达主义是出现于一战期间欧美的文艺流派和国际先锋派活动,在德国,其代表人物包括作家巴尔(Hugo Ball,1886—1927)、亨宁斯(Emmy Hennings,1885—1948)、许尔森贝格(Richard Heulsenbeck,1892—1974)诗人和美术家阿尔普(Hans Arp,1887—1966)等。他们反对传统的艺术创作,反对资产阶级的价值观和社会秩序。1917年,许尔森贝克回到德国,成立了柏林达达社。1920年,柏林举行首届国际达达主义展览会。达达主义仅仅是魏玛斑斓文化中的小插曲,20年代初期逐步失去活力。

在相对稳定时期,新客观主义不仅在文学艺术领域取代表现主义,而且还延伸到社会生活的方方面面,成为一种时尚的生活方式。新客观主义作家抛弃非理性的幻想,摆脱激情和英雄主义的羁绊,主张按生活的本来面目进行创作,客观冷静描写生活,清醒理智把握现实;追求作品的客观性、真实性、文献性和纪实性;致力于“小人物”的塑造,并以戏仿和讽刺的方式来揭露时代弊端。当时的知名记者基希(Egon Erwin Kisch,1885—1948)在新闻报道的基础上,发展了报告文学的艺术形式。凯斯特纳(Erich Kstner,1899—1974)以其短小精悍的讽刺散文独树一帜。法拉达(Hans Fallada,1893—1947)的长篇小说则反映了世界经济危机给社会底层人物带来的灾难。战争题材的小说也打上了新客观主义的烙印。容格尔、格林(Hans Grimm,1875—1959)的小说公开鼓吹争夺海外殖民地。反战小说家的代表是雷马克(Erich Maria Remarque,1898—1970)、雷恩(Ludwig Renn,1889—1979)和茨威格(Arnold Zweig,1887—1968)。

魏玛中后期,无产阶级文学革命运动形成一个声势浩大的新高潮。1928年10月,德国无产阶级革命作家联盟成立,成为共产国际领导下的国际革命作家联合会的德国分部,由贝希尔(Johannes Robert Becher,1891—1958)任主席,有成员约500人。联盟创办了机关刊物《左翼》。在联盟领导下,作家对重大文艺和美学问题展开论争,在创作上取得丰硕成果。

还有一些重要作家,既不属于表现主义流派,也不属于新客观主义阵营。豪普特曼(Gerhart Hauptmann,1862—1946)和托马斯·曼(Thomas Mann,1875—1955)是两大文豪,分别获得1912年和1929年诺贝尔文学奖。豪普特曼曾是德国自然主义戏剧的代表人物,后来又创作过表现无产阶级群众斗争的现实主义杰作《织工》。托马斯·曼以长篇小说《布登勃洛克一家》而成名。一战后,他曾发表《一个不问政治者的看法》,反对民主政治。但他不久思想发生变化,转而支持共和国。黑塞(Hermann Hesse,1877—1962)是瑞士籍德语作家,早期作品主要是浪漫主义诗歌和田园诗风格的抒情小说,后来则充满苦恼和迷茫、彷徨的气息,如《荒原狼》(1927),1946年获得诺贝尔文学奖。格奥尔格(Stefan George,1868—1933)是诗人,所谓“为艺术而艺术”文学思潮的主要代表,崇尚法国象征主义。以他为中心的文学圈子被称为“格奥尔格圈”。他的艺术主张曾受到纳粹推崇,但他本人却不愿与纳粹同流合污,最后客死他乡。此外,体现魏玛时代精神的典型作家还包括亨利希·曼(Ludwig Heinrich Mann,1871—1950)、瓦塞尔曼(Jakob Wassermann,1873—1934)、德布林、茨威格、弗兰克(Leonhard Frank,1882—1961)和福伊希塔万格(Lion Feuchtwanger,1884—1958)等人。

德国左翼作家多集中在《世界舞台》周围。20年代,《世界舞台》支持男女平等,主张取消对人权的限制(包括同性恋和堕胎),要求对司法和官僚机构进行改革,倡导和平主义。它倾向独立社会民主党,拒绝无产阶级专政,轻视多数派社民党。其明星作者是图霍尔斯基(Kurt Tucholsky,1890—1935)。

魏玛时期,戏剧最直接、最迅速地表现了时代精神,得到长足发展。表现主义戏剧作品大多表现两代人之间的冲突,反对权威,尤其是父辈权威,反对既有的价值观点和标准,批判机械文明和物质主义,赞扬情欲享受,以及呼唤一代新人的诞生。剧情荒诞离奇;结构松散零乱;语言简洁,具有电报式和梦呓的特点,但独白往往很长。享有盛名的表现主义剧作家有凯泽(Georg Kaiser,1878—1945)、托勒尔、斯台恩海姆(Carl Sterheim,1878—1942)、科柯施卡(Oskar Kokoschka,1886—1980)和巴拉赫(Ernst Balah,1870—1938)等。到20年代中期,表现主义戏剧逐渐退潮,新客观主义在戏剧上体现为大众剧的兴起,卡巴莱说唱艺术、轻歌剧和时事讽刺剧的盛行,戏剧形式也由悲剧向喜剧转化。

大众剧往往以民间传说和童话为基础,多采用诙谐风趣的形式,描写典型的地方环境,并用方言俚语来刻画和塑造人物,具有浓郁的地方特色。著名的大众剧作家有霍瓦特(Oedon von Horvath,1901—1938)和楚克迈耶(Carl Zuckmayer,1896—1977)等。

1925—1930年间,时代剧颇受欢迎,著名的时代剧作家有沃尔夫(Friedrich Wolf,1888—1953)和兰佩尔(Peter Martin Lampel,1894—1965)。

一些表现主义作家也创作喜剧。如斯台恩海姆出版了“资产阶级的英雄生活的喜剧”第四部《化石》(1923年发表,1925年出书) ;哈萨克勒费尔(Walter Hasenclever,1890—1940)继第一部喜剧《还算不错的老爷》(1926)后,又写了另一部喜剧《在天堂缔结的婚姻》(1928)。

与戏剧创作繁荣伴随而来的是戏剧舞台的革命。对表现主义剧场艺术做出贡献的导演主要有莱因哈特(Max Reinhardt,1873—1943)、耶斯纳(Leopold Jessner,1878—1945)等。他们不仅主持上演针砭时弊的时代剧,还将许多被视为难登大雅之堂的剧目搬上舞台。他们还尝试运用灯光、采用群众场面等非传统手段,力图缩短舞台与观众之间的距离。二十年代出现于德国的政治剧、叙事剧,是对20世纪西方戏剧的重大革新,其代表人物是皮斯卡托(Erwin Piscator,1893—1966)和布莱希特(Bertolt Brecht,1898—1956)。特别是布莱希特在戏剧理论方面,摆脱了以亚里士多德美学为基础的传统戏剧,系统建立了叙事性戏剧,即“叙事剧”理论。

共和国时期产生了具有国际影响的作曲家。如施特劳斯(Richard Strauss,1864—1949)、普菲茨纳(Hans Erich Pfitzner,1869—1949)、欣德米特(Paul Hindemith,1895—1963)和勋伯格(Arnold Schoenberg,1874—1951)等。施特劳斯担任过维也纳国家歌剧院指挥,创作具有典型的晚期浪漫主义音乐风格,尤以配器效果丰富、乐队规模宏大著称。早期以交响诗创作为主,1900年后转向歌剧,不少作品至今仍被上演。其乐风和技法标志着19世纪末叶晚期浪漫主义向20世纪“新音乐”的过渡。欣德米特的作品倾向于新古典主义的音乐风格,创作了各类乐器组合的重奏音乐,奏鸣曲均属这一风格。勋伯格是奥裔作曲家,早期作品基本上属晚期浪漫派风格,后来探索一种新的无调性的音乐风格。他的无调性音乐和十二音音乐对20世纪现代音乐的发展产生巨大影响。

表现主义也体现在绘画中。1905年,桥社成立于德累斯顿。其发起者和主要成员包括基希纳(Ernst Ludwig Kirchner,1880—1938)、黑克尔(Erich Heckel,1883—1970)、施密特—罗特卢夫(Karl Schmidt-Rottluff,1884—1976)、米勒(Otto Müller,1874—1930)、佩希施泰因(Max Pechstein,1881—1955)等。1911年,康定斯基(Wassily Kandinsky,1866—1944)在慕尼黑成立青骑士社。表现主义画家反抗传统美学标准和艺术表现形式,要求艺术革新。他们强调艺术的表现力和形式的重要性,反对机械模仿客观现实,擅长色彩、线条、形状的运用,以表现“精神的美”和“传达内在的信息”。表现主义艺术在相对稳定时期发生嬗变。1923年,艺术史家哈特劳布(Gustav Friedrich Hartlaub,1884—1963)在一次画展的邀请函中,第一次用“新客观主义”称呼表现主义后忠实于“可以摸得着的现实”绘画。该时期著名艺术家还有珂勒惠支(Kthe Kollwitz,1867—1945)。她是女版画家、雕塑家,主要创作描绘反战与反饥饿主题,例如木刻组画《战争》、石版画《面包》和木刻组画《无产者》以及《磨镰刀》等。

这一时期,德国在现代实用建筑方面也走在世界前列。从20世纪初开始,德国一改过去追求装饰繁缛豪华的建筑传统,出现了简单化、实用化的趋势。1919年,格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883—1969)接任美术学校校长,将之同魏玛美术学院合并,组建国立包豪斯学校(通称“包豪斯”)。包豪斯提倡客观对待现实世界,在创作中强调以认识活动为主,批判复古主义。它认为现代建筑包罗万象,应该把各种不同的技艺吸收进来,成为一门综合性艺术。它强调建筑师、艺术家、画家必须面向工艺。1925年,包豪斯由于在学术见解上同当地名流发生分歧,迁至德绍,改名为“造型设计学院”。1932年它又迁往柏林,不久停办,教师大多流往国外,包豪斯的学术观点和教育观点随之传播至世界各国大学。共和国时期著名建筑学家还有布鲁诺·陶特(Bruno Taut,1880—1938)、马科斯·陶特(Max Taut,1884—1967)、门德尔松(Erich Mendelsohn,1887—1953)、迈尔(Ernst May,1886—1970)、夏龙(Hans Scharoun,1893—1972)、瓦格纳(Martin Wagner,1885—1957)等。

魏玛共和国时期,大众文化出现了繁荣。德国有教养的中产阶级和市民阶层在恶性通货膨胀中受到沉重打击,与此同时,城市职员队伍迅速扩大,逐渐形成一种“职员文化”。20世纪新崛起的大众媒体,如电影、照相、收音机、留声机等,改变了文化传播载体和形式,催生了跨越文化、经济领域”文化工业“的勃兴。20世纪20年代,美国大众文化风靡全球,对德国大众文化发展产生了不容小觑的影响。

德国大众文化的中心是柏林。1929年柏林拥有430万人口,位居伦敦和纽约之后,是世界第三大城市。柏林有数量最多的报纸,还拥有巨大的出版机构、剧院、音乐厅和政治“卡巴莱”。在通讯方面,有世界上最快的地铁和最稠密繁忙的电话线。柏林是欧洲文化之都,二十年代是“柏林的10年”。一战后,柏林成为欧洲娱乐之城。各式各样的舞蹈风靡一时,其中最具代表性的是查尔斯顿舞;柏林在“轻快艺术”、卡巴莱、滑稽剧、电影、流行音乐等方面超过巴黎,成为各种形式艺术表演的大舞台,“阳台”、“阶梯”等大歌剧院夜夜歌舞升平,场场座无虚席。凡是新的东西都能在柏林找到生产之地。

在诸多大众媒体中,报纸无疑处于首位。1928年一共有3356种报纸,其中仅柏林一地就拥有147种。1932年,德国报纸上升到4703种,总发行量为1860万份。大多数报纸发行量不大,只有26种报纸发行量超过10万份。1930年4月,由乌尔斯坦因出版的《柏林早邮报》日发行量超过40万份(星期日为62.3万份),位居第一。其他知名报纸如《福斯报》《德意志汇报》日发行量不到10万份。1914年前,柏林的莫斯、乌尔斯坦因、谢尔出版社位列出版界前列。1918年后,与莫斯、乌尔斯坦因对新政权抱有好感形成对比,谢尔出版社逐步沦为反共和的堡垒。通货膨胀以后,德国出版业发生新的变化,传统报纸扩大发行量;像《柏林日报午间版》之类的小报愈来愈流行;许多新杂志出现,如罗沃特出版的《文学世界》和乌尔斯坦因出版的《绿色邮车》和《珊瑚》。《绿色邮车》逢周末出版,1931年7月在城乡的发行量达到125万份。《珊瑚》刊载来自于世界各地印刷精美的图片,为传播自然科学知识作出了贡献;二十年代末期,插图杂志每周的发行量达到数百万册。

1918年后电影成为有影响的大众媒体。1911年德国只有11家电影公司,到1922年达到360家。一战前电影院2000家,1918年上升约2300家,座位80万个;1930年超过5000家,座位达到200万个;据估计,20年代中期,每天看电影的人数达200万。1928年就卖出3.53亿张票;每个成年人平均每年到电影院约9次。尽管如此,在20年代和30年代初,德国生产的电影超过欧洲其他国家的总和。

德国电影工业始于1917年建立的“环球电影股份有限公司”(乌法UFA)。乌法招聘了当时著名的电影导演卢贝奇(Ernst Lubitsch,1892—1947)、帕布斯特(Georg Wilhelm Pabst,1885—1967)。1919—1924年间,德国生产了不少高水平的电影。除了场面恢弘的历史片、性爱片外,德国以充满想象的表现主义电影著称。维尼(Robert Wiene,1873—1938)导演的《卡利卡利大夫的小屋》反映出一个充满恐惧、是非颠倒的非现实世界,是表现主义电影的杰作。其他著名的表现主义电影还包括朗(Fritz Lang,1890—1976)的《马布泽大夫,赌徒》(1922)、穆尔瑙(Friedrich Wilhelmmurnau,1888—1931)的《诺斯费拉杜,恐怖交响曲》(1922)。

恶性通货膨胀平息后,以美国电影为代表的外国影片长驱直入,德国电影厂家纷纷倒闭,1927年“乌法”为胡根贝格的康采恩接管。20年代后半期,卓别林(Charlie Chaplin,1889—1977)的喜剧在德国走红,1926年《淘金记》在德国风行一时;苏联电影在德国也颇受欢迎,1926年爱森斯坦(Sergey Eisenstein,1898—1948)的《战舰波将金号》在德国上映。德国这一时期的艺术电影中“新客观主义”占了上风。帕布斯特导演的《没有欢乐的小巷》(1925)以一个中产阶级家庭的毁灭为例描述了通货膨胀给社会带来的毁灭性灾难。在鲁特曼(Walter Ruttmann,1887—1941)的电影《柏林——一个大城市的交响曲》(1927)中,居主体地位的是小孩、老年人、工人和家庭妇女。

20年代后期有声电影的出现,给处于危机中的电影工业注入新鲜血液。1930年4月1日德国第一部由斯坦伯格(Josef von Sternberg,1894—1969)导演,强宁斯(Emil Jannings,1884—1950)、黛德丽(Marlene Dietrich,1901—1992)主演的有声电影《蓝天使》上演。之后又有一批批判社会的有声电影问世。据统计,1929年德国生产的183部故事片中,有声电影仅8部;到1932年,所产的127部电影全为有声电影。随着有声电影制作成本的上升,到1932—1933年,德国电影业已集中到三家大的康采恩:乌法、托比斯、特拉。

收音机是魏玛时代听觉革命的最重要成就。1920年,政府对收音机广告颁发许可证,1923年,政府为建立广播发射台和生产收音机开了绿灯。1923年10月29日,德国娱乐电台在柏林的福克斯豪斯首播。1926年,国家无线电广播公司建立。收音机用户不断增加。1923年10月,200多名听众收听了公共娱乐电台的首播。1924年4月1日,听众人数约为1万人,1931年4月1日为37万人。尽管经历了经济大危机,但到1932年3月,听众人数达到400万,位居英国之后,居欧洲第二位。1932年4月1日,大约每4个家庭就拥有1台收音机,在城市,这个比例上升2∶1。

大众娱乐方式更加丰富和多元化。在戏剧方面,除了大众剧外,卡巴莱说唱艺术、轻歌剧和时事讽刺剧盛行一时。卡巴莱既是一种非常流行的说唱艺术形式,又指代表演这种艺术的场所,一般是啤酒馆或者综艺小剧场。1919—1920年冬,由图霍尔斯基和梅林(Walter Mehring,1896—1981)作词、霍兰德(Friedrich Hollaender,1896—1976)和海曼(Werner Richard Heymann,1896—1961)作曲的卡巴莱《声与烟》首演成功;柏林、慕尼黑等大城市都有很多卡巴莱酒馆,图霍尔斯基、魏纳特(Erich Weinert,1890—1953)等诗人经常在卡巴莱吟唱自己的作品。最具代表性的卡巴莱诗人林格尔纳茨(Joachim Ringelnatz,1883—1934)是著名的新客观主义作家,也是“实用诗”的代表作家之一。轻歌剧常以浪漫和多愁善感的情节为特征,并伴有歌曲、管弦乐和舞蹈。德国拥有约翰·施特劳斯等杰出轻歌剧作曲家。1927—1929年,勒哈尔(Franz Lehár,1870—1948)的轻歌剧《察列维奇》(1927)、《弗里德里希》(1928)、《微笑之国》(1929)在柏林上演;1930年是贝纳茨基(Ralph Benatzky,1884—1957)的《小白马饭店》之年;1931年,亚伯拉罕(Paul Abraham,1892—1960)的《哈瓦伊的花》初演。时事讽刺剧以时代问题为题材,将歌唱、舞蹈、音乐、滑稽短剧和独角戏等非叙事性表演融为一体,将戏剧或歌剧滑稽化,讽刺当时的人或事,揭露流行的丑闻。莱因哈特、利耶斯纳和皮斯卡托都执导过时事讽刺剧。此外,恩格尔(Erich Engel,1891—1966)、费林(Jürgen Fehling,1885—1968)也都是当时著名的时事讽刺剧导演。恩格尔是德国舞台上布莱希特戏剧的一位著名诠释者,1928年他执导的布莱希特的《三毛钱歌剧》在柏林首演,取得巨大成功。20年代中期,时事讽刺剧成为柏林最流行的现场娱乐形式,1926—1927年间,柏林提供了不下九场时事讽刺剧,观众达1.1万人。

20年代被称为爵士音乐的黄金时代。1925—1926年美国爵士管弦乐队在德国巡回表演,使爵士乐迅速传遍德国。黑人女歌星、舞蹈家贝克尔(Josephine Baker,1906—1975)迅速征服柏林夜生活。在德国掀起了跳舞狂潮,各种舞姿竞相媲美:美舞(裸体舞)、查尔斯顿舞、狐步舞、探戈舞等风靡一时。1926年查尔斯顿舞成为德国最流行的舞蹈。

20年代的德国是一个崇拜体育明星的时代。布莱希特曾打算撰写著名拳击家萨姆森克尔讷(Paul Samson-Koerner,1887—1942)的剧本;施梅林(Max Schmeling,1905—2005)于1930年成为第一个获得拳击重量级世界冠军的德国人。他们都成为民族英雄。战前只推广足球、自行车、体操等的“工人体操和运动协会”(ATB),1918年后引进了网球、冰球、帆船和国际象棋等。周末乡村散步愈来愈流行;随着野营地和青年旅馆的增加,长途远足和旅行也成为可能。星期日上百万人涌往足球场。每周有6天可以看到比赛。柏林有冠军杯田径赛、汽车赛等,最出名的是柏林6日自行车赛。

共和国时期出现了新的大众消费模式。愈来愈多的人尝试赊销,消费上严格的阶级差别开始瓦解。“富裕起来的个人今天感到他们差不多就是下层中产阶级……节俭的观点已松弛。人们……希望享受生活”。1932年每1000人中有66人拥有收音机、52人拥有电话机、8人拥有小汽车。每周40小时工作制、协议假期等新的工作和休闲方式开始出现。俱乐部和各种协会如雨后春笋、“郊外花园运动”不断推广。

大众文化也影响到德国人的时尚、风俗习惯、审美观等。女性戴上装饰繁缛的花帽参加化妆舞会,紧身胸衣渐渐消失,裙子愈来愈短。妇女时兴着短下摆的衣服、女子梳带流苏刘海的发型。20年代时髦女子(Flapper Style)的形象颇为流行。拥有一份独立的工作、自主自立的“新女性”颇引人关注。

在德国,存在两种潮流,一种是荡妇式的新女性,一种是甘泪卿(Gretchen,《浮士德》中的女主人公)式的传统女性。人们围绕两性问题、婚姻、家庭、优生、优育进行广泛的性启蒙教育。性观念日益开放,性道德趋于松弛。一位德国青年甚至表示:“柏林超过了巴黎。道德风尚更先进了。那些不属于同性恋改扮成异性的男人或女人,或者不属于清教徒集团和通常不为色所动的人,都在以明显或美妙的方式谈情说爱。女人们别的都不要,只要娱乐、进行体育活动就可以委身……我们的生活节奏太快了,无法长时间考虑爱情问题。”

大众文化的兴起和繁荣,对传统的文化和艺术提出了挑战。20年代,德国艺术家面临着如何调整艺术与生活、艺术与社会关系的重大问题。1929年德布林疾呼:作家要面向广大的读者群,哪怕适当降低文学的总体水平。不少艺术家开始重新思考艺术的形式和作用。新客观主义的兴起在某种程度上是对大众社会和大众文化的回应。大众文化的繁荣也产生了新的问题:在市场经济条件下,大众文化与技术、合理化结合起来,导致了文化产品的标准化、集中化、同一化,出现了艺术品位降低、粗俗化、庸俗化的倾向。文化的艺术质量与其市场价值发生冲突。尤其值得注意的是:淫荡、下流、青年犯罪、两性关系问题等成为工业城市民众日常生活中的严重问题。柏林在获得“欧洲最大的娱乐城市”同时,也获得了“最腐败城市”的称号。1928年出版家菲舍尔(Samuel Fischer,1859—1934)悲叹道:“书籍是今天日常生活最可有可无的东西。人们参加体育活动、跳舞,晚上听收音机、看电影……我们在战争中的失败,美国主义的浪潮已改变了我们的品味(口味)和对生活的态度。”

共和国初期教育改革面临三个主要问题:实现教育公平;建立统一学校建制,重新制定培养师资规划;处理教会、国家和学校三者之间的关系。最后一个问题成为社会普遍关注的重大问题。

德国原来的小学,除了巴登和黑森州外,绝大部分是教会学校。受国家委托,地方和区的学校监督权多半掌握在神职人员手中。大部分小学教师要求取消神职人员对学校的监督,以不分教派的学校或非教会学校代替教会学校。各州对教育进行民主改革,社会民主党、教育学家和专家负责各级教育领导工作。尽管中央党反对学校非教会化,但未能阻止学校教育民主改革的进行。

《魏玛宪法》第146条规定:必须建立为全体人民而设的共同学校系统,作为中间学校和中等学校的基础;各校招收学生,应根据其能力和志向而定,不得因其父母的经济和社会地位或宗教信仰的派别而有所歧视。虽然宪法第144条规定教育的权力归属于各州,但宪法第10条授权联邦政府确定整个共和国教育的基本原则。

1920年6月,在柏林国会大厦召开全国教育会议(又称“第一次德国教育工作者议会”)。就学校体制组织、教学方法、师资培训、学校与教会的关系等重大问题进行了热烈的讨论。会议建议在学校体制组织上,各州根据自己的情况有计划地进行实验;强调活动和工作在学校教育中的作用;提出应设立专门师资训练机构,教师应具有与国家公务员同等的权利和义务;主张学校与教会分离等。明确了在新的形势下应建立对年轻一代进行充分教育的新基础。这次会议在现代德国教育史上具有重要意义。

在初等教育方面,根据《魏玛宪法》和1920年4月通过的《关于基础学校和撤销预备学校的法令》(Gesetz betreffend die Grundschulen und Aufhebung der Vorschulen)即《基础学校法》,废除了帝国时期所有附属于中学的贵族化预备学校,建立共同的四年制基础学校(Grundschule),作为国民教育制度的基础。

基础学校的建立为广大来自社会底层的学生提供了接受更高一级教育的机会。1910年所有10岁学生中只有8.9%升入中学一年级,1928年上升到17.6%;1913年德国大学生人数为7.5万人,1928年近11.2万人。

在中等教育方面,依然保留帝国时期建立的普通中学(Mittelschule)、文科中学(Gymnasium,高级中学)、文实中学(Realgymnasium)和实科中学(Oberrealschule)。从1922年起,在上述中等学校模式之外,开始创设9年制的德意志中学(Deutsche Oberschule,高级中学)。它与其他三类9年制中学一道被称为完全中学。德意志中学的课程以德语、历史、宗教(“青年运动科目”)和艺术作为教育的主课。普鲁士的12个省均建立了这种中学。

另外,还增设了6年制的上层文科中学(Aufbauschule)。它建立在国民学校第七年级之上,招收年龄超过中学入学年龄(10岁)但已读完高等国民学校三年级的成绩优异者,以便让他们经过6年的学习通过中学毕业考试再升入大学。这种独立的新型中等学校被称为非完全中学。大多设在小城市。它的课程内容具有德意志中学或实科中学的性质。

在高等教育方面,在科隆和汉堡创立了两所新型大学。各种类型的高等技术学校建立起来。曾长期担任教育部长的贝克尔(Carl Heinrich Becker,1876—1933)强调:德国大学要成为讲授科学和研究学术的场所,实行大学自治。1920年正式发表的《关于民众高等学校和自由民众教育的指导原则》文件,明确提出开放高等教育,为民众提供享受高等教育资源的机会。

尽管共和国力图建立从幼儿园到大学的统一的学校制度,但由于学校由各州管理,加上共同的基础学校的设备和教学质量差,在图林根和巴伐利亚等一些地区重新开办了预备学校。另外,昂贵的中等学校学费,使低收入家庭的学生仅约占中等学校人数的1/3,绝大多数学生仍是富家子弟。共和国的教育结构依然带有双轨制的性质。

在师范教育方面,政府十分重视中小学教师的培养,关闭了建立在八年国民学校之上的教师讲习班和预备班。从1924年起,初等学校教师由师范学院培养。中等学校教师由四年制大学培养。担任中等学校教师须经学业考试合格才能获得见习教师资格,在见习与试教两年后,经专业考试合格担任助理教师,日后再经过正式任命才最终成为任期终身的中学教师。1931年仅普鲁士就开办师范学院15所。

在职业教育方面,《魏玛宪法》明确规定实行8年义务教育之后,还须接受义务职业教育,直到年满18岁。1920年6月,全国学校委员会(Reichsschulausschuss)将补习学校和进修学校统一改名为“职业学校”(Berufsschule)。共和国保留了帝国时期的职业教育形式;取消学费,增设现代史、公民学、家庭卫生学、烹饪、缝纫等课程。1925年柏林市制定了“柏林职业学校的市条令”,开办职业学校43所,学生人数达5.3万。

魏玛时期正处于欧洲新教育运动发展的兴盛时期。许多教育家在教学方法、课程设置等方面提出了改革主张,形成了“改革教育学”运动。这一运动强调劳动教育、艺术教育,主张“从儿童出发”,反对学校强制性的教育手段。

共和国时期,德国新教育家利茨(Hermann Lietz,1868—1919)创建的“乡村教育之家”(Landerziehungsheime)成为颇有影响的运动。柏林不少学校每年将12—18岁的学生送到城市所设的乡村之家生活,为期3—4周。乡村教育之家将智力活动与体育活动、社会教育和艺术欣赏结合起来,教师和学生打成一片。“乡村教育之家运动是魏玛共和国时期最令人感兴趣的发展之一”。

学校重视发挥学生的主体作用,规定:每个班级的学生可选举两位“演讲者”,代表学生向教师和领导反映希望和要求。“演讲者委员会”聘请教师作顾问,并在教师和学生团体之间充当中间人。有些中学也实施了自治制度。学生成立了西班牙语、意大利语、哲学、戏剧阅读和表演等兴趣学习小组。

家长参与学校管理。每个家庭选出成员,每50个学生产生一名代表,组成“家长委员会”,委员会每15天召开会议,教师可以咨询的名义参加会议,家长委员会对卫生、手工劳动、图书馆、出游等发表自己的意见。甚至课程与教材,也须在教师和家长委员会之间达成共识后决定。

德国大学中女生人数增长迅速;受过大学教育的女子不仅可以担任中学教师,而且也可以获得学校管理者和学校督学的职位。大学提倡合作与自治精神,注重培养思考力和创造力。国家对大学教育给予大力支持,保证大学教学和研究的自由。不仅战前受排挤的犹太人、社会主义者、女性进入大学教师队伍,而且不同的学术流派也被介绍到大学课堂。不少著名学者都活跃在大学讲台和学术界。

根据国家与教会分离的原则,共和国在德国教育史上第一次取消了教会对公共教育进行干预的权利,禁止教士管理学校。然而,由于围绕教育问题错综复杂的利益和斗争,宗教教育问题实际上依然没有解决,成为国会和州议会激烈争论的问题。

政府大力推进教育民主化,扩大受教育的机会,对各级学校进行改革,使学校教育获得较快发展。据统计,1927年在全国6400万人口中,6岁以上不识字者仅占0.03%。20年代大学生基本上保持在12万左右,1930年夏已达13.2万人,其中女大学生为1.94万人。1929—1930年大学生人数占总人口的2.0‰。

德国大学在社会上享有崇高地位,其组织和学术传统得以继续,学术成就为世界一流。1901—1940年间,德国科学家在诺贝尔奖获得者中占绝对优势,共计36人,占全部获奖者的1/4强,仅次于德国的英国为22人,美国为15人。

另一方面,德国不少大学教授和中小学教师不理解学校改革,有些家长对改革抱不合作态度;德国右派报刊则大力反对学校改革的具体举措,使得政府复兴教育的许多努力未能如愿。

更严重的是,德国教育中仍然充满民族沙文主义和军国主义精神。德意志中学在办学方针和课程内容的设立上突出日耳曼主义和德意志化,几乎所有大学校长都是从保守分子中产生,有些校长本身就是明显的反动分子,多数大学机构拒绝议会民主制,大学中充斥的是赞成民族主义和反民主的知识分子流派。1914年前占主导地位的观念毫无断层地被保留下来:在所有大学,君主制崇拜和反犹主义依然居于统治地位。

1918年末到1920年,志愿军团在学生中大量招募成员,莱比锡、马尔堡(Marburg)、埃尔兰根等大学甚至决定关闭大门,以方便招募工作;在卡普暴动过程中,50余万名学生和大学教师卷入。1932年法国人格兰在柏林惊奇地发现:他的大学同学多数相当亲近纳粹党。多数大学最终接受了希特勒上台的现实。1935年亨利希·曼在一篇文章中评论:“在各大学里,人们很有可能为新制度(即纳粹政权)深感失望。但人们不可能抹煞,也不可能忘记一个事实,正是大学为这制度提供了最初的那批宣传者。”

魏玛文化诞生在德意志帝国晚期。共和国宽松的自由气氛、社会大变局中的动荡的现实、文化的开放和包容等,给魏玛文化提供了巨大发展空间。魏玛文化所代表的创新精神和人文价值理念再现和延伸了西方人文精神,对欧洲和世界文化产生重要影响。但它也留下了帝国文化的阴影,存在着诸多直到今天仍然值得反思的问题。