太王(公亶父)有三个儿子,即是长子太伯、次子仲雍和幼子季历。西周有两个封国都是仲雍的后裔,即在北方的虞(国都在今山西平陆北)和南方的吴(国都在今江苏无锡东)。“虞”字从“吴”,古“虞”、“吴”读音相同,实为一字的分化。相传太王因季历生子名昌(即周文王),“有圣瑞”,要传位给季历及昌,太伯、仲雍因而出奔“荆蛮”,断发文身,自号勾吴(即是吴国)。太伯死后,传给仲雍,仲雍传季简,季简传叔达,叔达传周章。等到武王克商,就封周章于吴,另封周章之弟虞仲于虞(见《史记·吴世家》)。这个传说尽管春秋时代已经存在

[1]

,但是,不符合事实。事实上,太伯、仲雍是虞的始祖,所以仲雍又称虞仲。《左传·僖公五年》记载晋献公第二次假道虞国进伐虢国,虞国大夫宫之奇向虞君进谏,讲到虞的开国历史,就说:“大伯、虞仲,大王之昭也,大伯不从(《史记·晋世家》“不从”作“亡去”),是以不嗣。”足以证明虞的始祖是太伯、仲雍。至于吴国,应该是虞的分支。宜侯

簋所说康王时虞侯

簋所说康王时虞侯

分封到宜的事,该即吴国的始祖。

分封到宜的事,该即吴国的始祖。

从当时商、周关系以及周对戎狄部族的战斗形势来看,太王传位给幼子季历,而让长子太伯、次子仲雍统率部分周族迁到今山西平陆以北,创建虞国,是一项很重要的战略措施。从虞国既可以向北开拓,向东又可以进入商朝京畿地区,向南越过黄河可以进入洛水流域,这样,就可以成为周向东方开拓的重要据点。《诗经·大雅·皇矣》:“帝作邦作对,自大伯、王季。惟此王季,因心则友,则友其兄,则笃其庆。”过去经学家对“作邦作对”,不得其解,把“对”解释为“配”,说是“配天”。崔述见到太伯、王季连称,又以为“似太伯已尝君周而后让之王季也者”(《丰镐考信录》卷八)。其实,所谓“帝作邦作对,自太伯、王季”,就是说上帝建立了一对邦国,这一对邦国创始于太伯、王季。也就是说太伯从周分出去建立的虞,和季历继承君位的周国,成为配对互助的国家。

下文特别指出季历能够发挥兄弟友爱的精神,也就是说能够与太伯合作,因而能够扩展他的喜庆的事。下文接着说:“载锡之光,受禄无丧,奄有四方。”就是说喜庆的事是,上帝赐给季历光荣,季历受到的福禄没有丧失,从而包有四方。说明季历之所以能够开拓领土,是由于与太伯合作的结果。

下文特别指出季历能够发挥兄弟友爱的精神,也就是说能够与太伯合作,因而能够扩展他的喜庆的事。下文接着说:“载锡之光,受禄无丧,奄有四方。”就是说喜庆的事是,上帝赐给季历光荣,季历受到的福禄没有丧失,从而包有四方。说明季历之所以能够开拓领土,是由于与太伯合作的结果。

周的开拓领土是从季历开始的。季历开拓的取得成功,由于下列三个原因:

第一,由于与太伯所建的虞国友好合作,以虞国作为向山西地区开拓的重要据点。

第二,由于和中原任姓的挚国通婚,从而争取商朝所属的任姓诸侯为盟国。《诗经·大雅·大明》:“挚仲氏任,自彼殷商,来嫁于周,曰嫔于京;乃及王季,维德之行。大任有身,生此文王。”挚仲是任姓挚国之君的次女,挚原是殷商所属诸侯,所以说“自彼殷商”。京就是周的京师

。“曰嫔于京”就是说挚仲嫁到了周京。文王就是挚仲所生。挚仲就是大任。后来就是因为大任的关系,任姓的挚国和畴国都成为周的诸侯。当是武王、成王统一中原以后所加封的。《国语·周语》中记富辰曰:“昔挚、畴之国也由大任(韦注:挚、畴二国任姓,奚仲、仲虺之后。大任,王季之妃,文王之母也)。”挚在今河南汝南附近,畴在今河南鲁山东南

[4]

。两国相距不远。周这样和挚国通婚,便利了周向中原地区的开拓。

。“曰嫔于京”就是说挚仲嫁到了周京。文王就是挚仲所生。挚仲就是大任。后来就是因为大任的关系,任姓的挚国和畴国都成为周的诸侯。当是武王、成王统一中原以后所加封的。《国语·周语》中记富辰曰:“昔挚、畴之国也由大任(韦注:挚、畴二国任姓,奚仲、仲虺之后。大任,王季之妃,文王之母也)。”挚在今河南汝南附近,畴在今河南鲁山东南

[4]

。两国相距不远。周这样和挚国通婚,便利了周向中原地区的开拓。

第三,由于周利用商朝国力衰落,“诸夷皆叛”的时机,在奉命为商朝抵御戎狄的战斗中,不断壮大自己的力量,在今山西地区有所开拓。这种开拓的策略,是自太王开始的。

当殷周之际,西北方面有个经常侵扰中原的方国叫鬼方,大概就是赤狄的一支 [5] 。商王武丁时,对鬼方征讨了三年才制服。《易·既济》九三:“高宗伐鬼方,三年克之。”足见其力量很强大。《古本竹书纪年》载:“武乙三十五年周王季伐西落鬼戎,俘二十翟王”(《后汉书·西羌传》注引)。所俘的翟王多到二十个,说明其部落之多。季历这次征伐鬼方得胜的事,《易·爻辞》也述及。《易·未济》九四:“震用伐鬼方,三年有赏于大国。”这条记载,过去许多人误以为就是“高宗伐鬼方”的事,其实不然。徐中舒说:“震有震惊震恐之意。此虽不著何人伐鬼方,但下文云有赏于大国,大国则指殷人言。易卦《爻辞》既多记殷周之事,周初文献凡周人自称则曰小邦周(见《大诰》),而称殷人则曰大国殷、大邦殷(并见《召诰》)。……此谓周伐鬼方而殷人赏之,以小邦而伐大国之敌,故有震惊震恐之意。”并且说:《古本竹书纪年》所载王季伐西落鬼戎,“疑此与《易·爻辞》所记震用伐鬼方者,当为一事”(《殷周之际史迹之检讨》,刊一九三九年《历史语言研究所集刊》第七本第二分册)。这个论断很是正确。但是,他认为鬼方即是畎戎、犬戎,“本据在今山西,但陕西泾洛之间亦为其屡代出没之地”,季历战胜鬼方就在渭水流域,并不恰当。这时周在今山西已建立有虞国作为前进基地,当时季历主要用力开拓的地点都在今山西地区。

根据已发表的考古资料,在沿黄河的山西、陕西北部地区,有一种殷商青铜文化,分布在今山西永和、石楼、保德等县和陕西清涧、绥德等县,青铜容器大多与殷墟出土的相同,但有少数青铜容器、兵器、装饰品具有北方部族文化的风格,特别是蛇首刀、羊首勺、马首刀、铃首刀等等。有人认为这就是鬼方的文化,有人认为是殷商一个方国的文化。我们认为,这是殷商的一个方国的文化,其文化程度已与中原差不多,只略有北方部族的风格。鬼方的主要根据地原来尚在其西北,在今河套以北地区。当殷周之际,由于商朝国力衰退,鬼方就乘机进入今山西北部地区,如同原来在今山东、江苏北部沿海的东夷,因“武乙衰敝”,“遂分迁淮岱,渐居中土”一样。这时季历征伐鬼方,正是为商朝抵御鬼方的入侵。所谓“震用伐鬼方”,是说用雷霆的威势来征伐鬼方。所谓“三年有赏于大国”,就是经过三年的战争,得到了商王武乙的赏赐。说明周人战胜鬼方,是经过长期的努力的。

《古本竹书纪年》说武乙三十五年季历大胜鬼方,俘得二十个翟王。按《易·爻辞》的记载,是经过三年战争而取得最后胜利的,那么,季历开始征伐鬼方当在武乙三十三年。《古本竹书纪年》又记载:武乙“三十四年周王季历来朝,武乙赐地三十里、玉十瑴、马八疋”(《太平御览》卷八三引)。这年季历去朝见商王武乙,正当他出师征伐鬼方一年之后,该是已经得到初步的胜利,因而得到了武乙的赏赐。

季历继征服鬼方之后,进一步征讨山西地区的戎狄。《古本竹书纪年》载:“太丁(当作“文丁”)二年周人伐燕京之戎,周师大败”(《后汉书·西羌传》注引)。徐文靖以为燕京之戎即在《淮南子·墬形训》“汾出燕京”的燕京山,亦即《水经·汾水注》所说汾水所出的管涔山,燕京山即是管涔山的异名。《元和郡县志》说在岚州静乐县北(《竹书纪年统笺》卷六)。这是正确的。《尔雅·释地》:“燕有昭余祁。”郭注:“今太原邬陵县北九泽是也。”《水经·汾水注》以为昭余祁即祁县以西的邬泽。据此可知,从今山西静乐周围,南下沿汾水两岸,直到祁县以西邬县以北,二百多里都是燕京戎所在地区。燕京戎可以单称为燕,当是一个逐水草而居的游牧部族

。雷学淇认为“燕京之山当殷末政衰为戎所据”(《竹书纪年义证》卷十四)。这一战役,周师被打得大败,说明燕京戎很强大。

。雷学淇认为“燕京之山当殷末政衰为戎所据”(《竹书纪年义证》卷十四)。这一战役,周师被打得大败,说明燕京戎很强大。

季历征伐燕京戎虽受挫折,还是继续征伐在今山西地区的戎狄。《古本竹书纪年》:“太丁(当作“文丁”)四年周人伐余无之戎,克之”(《后汉书·西羌传》注引)。徐文靖以为即春秋时徐吾及无皋二戎,此说只有一半是对的。春秋时并没有无皋之戎。《左传·成公元年》:“遂伐茅戎,三月癸未败绩于徐吾氏。”杜注:“徐吾氏,茅戎之别也。”《路史·国名纪己·周世侯伯》以为徐吾氏即在屯留西北三十里的故汉馀吾城,此说可从。《汉书·地理志》上党郡余吾,《通典》“余吾”作“徐吾”。在今山西屯留西北余吾镇。古“徐”“馀”声同通用。这个余无戎,古时亦单称为“徐”,如同燕京戎之可以单称为“燕”一样。《国语·郑语》记载西周末年史伯说:“当成周者,北有卫、燕、狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐、蒲。”韦注:“潞、洛、泉、徐、蒲,皆赤狄隗姓也。”这里的“潞”即潞氏,“洛”即皋落氏,与“潞”、“洛”同属赤狄的“徐”,当即徐吾氏,亦即余无戎。燕即指燕京戎。当时季历在今山西地区征伐的,无论是鬼方、燕京戎、余无戎等等,都是隗姓赤狄的部族。

《古本竹书纪年》记载文丁四年周人克余无戎之后,“周王季命为殷牧师”(《后汉书·西羌传》注引)。《后汉书·西羌传》也据此说:“周人克余无之戎,于是太丁(当作“文丁”)命季历为牧师。”牧师是怎样的官职呢?当是对诸侯之长的一种称呼。《周礼·春官·大宗伯》:“七命赐国,八命作牧,九命作伯。”所谓七命、八命、九命,是后人增饰之词,但是“牧”与“伯”是高于诸侯的一种称呼,应该是可信的。《左传·哀公十三年》记子服景伯说:“王合诸侯,则伯帅侯牧以见于王。”杜注:“侯牧,方伯。”可知牧是与方伯差不多的职位。《帝王世纪》也说:“王季于帝乙殷王时,赐九命为西长”(《诗经·周南·召南谱》正义引)。后来文王称为西伯,同样出于商王的任命。

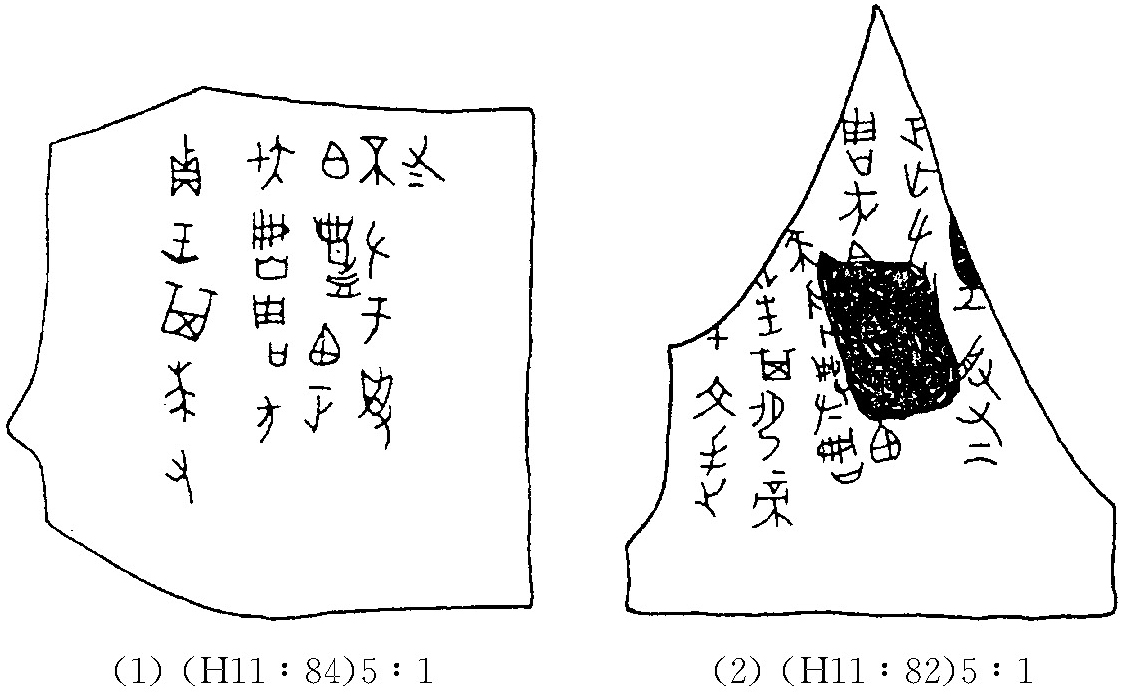

图四 周原甲骨卜辞

(采自陈全方《周原与周文化》)

季历在被任命为牧师之后,仍继续征伐戎狄之族。《古本竹书纪年》:“太丁(当作“文丁”)七年周人伐始呼之戎,克之。十一年周人伐翳徒之戎,捷其三大夫”(《后汉书·西羌传》注引)。捷是擒获的意思。《说文》:“捷,猎也,军获得也。”始呼之戎和翳徒之戎的所在地,不清楚,有人认为在滹沱河流域,也该在今山西地区。

季历这样在今山西地区征伐戎狄,开拓土地,就使商王朝感到威胁。因此,季历终于被文丁杀死了。《古本竹书纪年》:“文丁杀季历”(《晋书·束皙传》、《史通·疑古》、《史通·杂说上》引)。季历可能是被文丁囚禁起来害死的。所以《吕氏春秋·首时》说:“王季历困而死,文王苦之。”季历虽然因为开拓土地,与商朝发生矛盾而被害死,但是周的领土因此扩大,力量因此强大了。《吕氏春秋》高诱注解释“困而死”是“勤劳国事以至薨没”,不确。《史记·龟策列传》称纣“杀太子历,囚文王昌”。“太子”二字当为“季”字之讹,“纣”乃“文丁”之误。

季历被商王文丁杀害以后,由其长子昌即位,即周文王。这时周仍为殷的属国,但矛盾和冲突更为尖锐。《古本竹书纪年》载:帝乙“二年周人伐商”(《太平御览》卷八三引)。这个周人就是周文王,曾被商王命为西伯。据《史记·殷本纪》,殷王纣时,西伯、九侯(一作鬼侯)、鄂侯为三公。九侯有好女献给纣,因为九侯之女“不意淫”,被纣杀死,九侯也被处醢刑,鄂侯力争,也被处脯刑。西伯听到叹息,被崇侯虎报告纣,纣囚西伯于羑里。西伯之臣闳夭求得美女、奇物、良马进献,才被赦免。西伯献洛西之地,请除炮烙之刑,纣乃“赐弓矢斧钺,使得征伐为西伯”。西伯就是西方诸侯之长。

西伯确是出于商王所册命。周原出土甲骨中有两片讲到册命周方伯的事:

贞:王其

又(祐)太甲,

又(祐)太甲,

周方白(伯),□

周方白(伯),□

(惟)足不(丕)(佐)于受又(有)又(祐)。

(惟)足不(丕)(佐)于受又(有)又(祐)。

……□文武……王其

(昭)帝(禘)……天……典

(昭)帝(禘)……天……典

周方白(伯),

周方白(伯),

(惟)足亡(无)(左)……王受又(有)又(祐)。

(惟)足亡(无)(左)……王受又(有)又(祐)。

两片甲骨都是祭祀的卜辞。《说文》:“

,告也。”“典

,告也。”“典

”就是册命的意思。“

”就是册命的意思。“

周方伯”和“典

周方伯”和“典

周方伯”,都是指殷王册命周方伯的事。按照周代礼制,接受册命,一般都要到发布册命的天子的宗庙中举行;祭祀宗庙,只祭祀自己宗族的祖先。所谓“鬼神非其族类,不歆其祀”(《左传·僖公三十一年》)。可能殷礼与周礼不同,异姓诸侯都设有祭祀天子的祖先的宗庙,如同西汉王朝郡国都设有天子宗庙一样。上一片卜辞,是周王求祐于商王祖先太甲,希望接受商王新的册命“周方伯”,能够更加充分得到保佑。下一片卜辞,是周王举行合祭的禘礼,祭祀商的文武帝,希望接受商王新的册命“周方伯”,没有祸害,得到保佑。从这里还可以看出,当时的殷周关系,比较特殊,一方面周王已自称为王,另一方面还接受商王册命的“方伯”称号

[7]

。殷王纣的册命周文王为方伯,和文丁的册命季历为牧师,情况已不同。文丁册命季历为牧师,是要利用周来抵御和征服对殷反叛的戎狄部族。纣册命文王为方伯,是要进一步利用周来征服那些反叛殷王朝的方国,使得那些叛国追随周而重新服从。而周文王就是利用这个时机,不断扩充自己的力量,开拓土地。

周方伯”,都是指殷王册命周方伯的事。按照周代礼制,接受册命,一般都要到发布册命的天子的宗庙中举行;祭祀宗庙,只祭祀自己宗族的祖先。所谓“鬼神非其族类,不歆其祀”(《左传·僖公三十一年》)。可能殷礼与周礼不同,异姓诸侯都设有祭祀天子的祖先的宗庙,如同西汉王朝郡国都设有天子宗庙一样。上一片卜辞,是周王求祐于商王祖先太甲,希望接受商王新的册命“周方伯”,能够更加充分得到保佑。下一片卜辞,是周王举行合祭的禘礼,祭祀商的文武帝,希望接受商王新的册命“周方伯”,没有祸害,得到保佑。从这里还可以看出,当时的殷周关系,比较特殊,一方面周王已自称为王,另一方面还接受商王册命的“方伯”称号

[7]

。殷王纣的册命周文王为方伯,和文丁的册命季历为牧师,情况已不同。文丁册命季历为牧师,是要利用周来抵御和征服对殷反叛的戎狄部族。纣册命文王为方伯,是要进一步利用周来征服那些反叛殷王朝的方国,使得那些叛国追随周而重新服从。而周文王就是利用这个时机,不断扩充自己的力量,开拓土地。

周原甲骨中还有两片讲到祭祀商王祖先的,说明当时周还是商的属国:

癸巳,彝文武帝乙宗。贞,王其

(昭)□成唐(汤),

(昭)□成唐(汤),

□

□

(服)二女(母),其彝:血

(服)二女(母),其彝:血

三、豚三、

三、豚三、

(惟)又(有)足。

(惟)又(有)足。

彝文武必,贞,王翌日乙酉其

爯(偁)

爯(偁)

,□武丁丰……卯……(佐)王。

,□武丁丰……卯……(佐)王。

殷代对武乙、文丁、帝乙三世,都有“文武”的称号。“彝”是祭祀名称,因用彝器来祭祀而得名。“宗”是宗庙,“必”也是祭神的宫室。殷墟卜辞也有讲到“文武丁必”的(《甲骨文字释林·释必》)。上一片讲周文王到商王祖先帝乙的宗庙举行“彝”祭,祠祀成汤及其二母(指成汤配偶),祭祀用的彝器中,盛有雄羊的血的三件,盛有猪血的也三件。下一片讲周文王到商王文丁的神宫举行彝祭,到明日乙酉再往神宫拜谢举旗的事。《尔雅·释言》:“偁,举也。”“偁

”是说举行举旗的大典。这面旗也该是商王所颁赐的,所以要到商王祖先的神宫中去祭祀并拜谢。

”是说举行举旗的大典。这面旗也该是商王所颁赐的,所以要到商王祖先的神宫中去祭祀并拜谢。

从周原甲骨来看,周文王十分恭敬地服事殷王纣,包括恭敬祭祀在内。在文献上也有这样的传说。《吕氏春秋·顺民》:“文王处岐事纣,冤侮雅逊,朝夕必时,上贡必适,祭祀必敬,纣喜,命文王称西伯,赐之千里之地。文王载拜稽首而辞,曰愿为民请炮烙之刑。”所说纣“赐之千里之地”,不免夸大其词,但是文王“上贡必适,祭祀必敬”,确是事实。正因为如此,文王取得了纣的信任,被册命为“西伯”。殷王纣册命“西伯”的目的,就是要周替他征服叛国使之服事于殷。周文王就利用这个时机,打着为殷征服叛国的旗号,有计划地四出征伐。《左传·襄公四年》记载韩献子说:“文王帅殷之叛国以事纣,唯知时也。”的确,文王很是“知时”,他就是利用纣要他“帅殷之叛国以事纣”的要求,东征西讨,使得周的力量越来越强大,势力范围越来越广阔。《诗经·小雅·四牡》的毛传也说:“文王率诸侯,抚叛国,而朝聘乎纣。”文王之所以能够成为周的开国君王,能够奠定后来武王克商的基础,就是在于能够充分利用这个合适的克商的时机。《论语·泰伯》:“三分天下有其二,以服事殷,周之德其可谓至德也已矣”(《吕氏春秋·古乐》高注引《论语》,“三分天下”句上有“文王为西伯”句)。这样说文王势力到达“三分天下有其二”,不免是夸大之辞,但是到文王晚年,周的力量确实已较强大,还是服事殷而等待时机,确是事实。这并不是如孔子所说的因为文王有“至德”,该是如韩献子所说的由于文王“知时”。《逸周书·程典解》说:“文王合六州之众,奉勤于商。”并非事实。《逸周书·程典解》是战国以后作品,因为当时已有天下分九州之说,按三分天下有其二计算,就说是“合六州之众”了。

文王对待诸侯首先采取团结的政策。他为虞、芮排解争端,起了很好团结诸侯的作用。至于他对外用兵的次序,《尚书大序》说是:一年质虞、芮,二年伐于,三年伐密须,四年伐畎夷,同年被纣囚禁,五年被释,克耆(即黎),六年伐崇,同年称王。《史记·周本纪》则不同,以为所有这些事都在被囚释放以后,先是解决虞、芮争端,明年伐犬戎(即畎夷),明年伐密须,明年败耆国,明年伐邘,明年伐崇侯虎,徙都丰,明年西伯崩。从地理形势来看,当以《史记》之说为是。犬戎、密须都在西边,而耆、邘、崇都在中原,先伐西边是为了解除后顾之忧,然后进军中原,为了扩大自己在中原的力量,准备克商。

关于虞、芮两国之间的争端,《尚书大传》和《诗经·大雅·緜》毛传都说是争田。因久不能决,想请文王解决,双方进入周境,见民俗相让,于是让其所争之田为闲田而退。《史记·周本纪》则说两国“有狱不能决”,没有说争田。按虞国是太伯、仲雍所建立,在今山西平陆以北。芮也是姬姓之国,见《世本》(《左传·桓公三年》正义引),金文作“内”,有内公鬲等西周铜器可以证明。这也是周人在西方重要据点之一,周景王说:“魏、骀(即邰)、芮、岐、毕,吾西土也”(《左传·昭公九年》)。《汉书·地理志》载左冯翊临晋县有芮乡,“故芮国”,在今陕西大荔以东、朝邑以南三十里,正当北洛水和渭水的交会点,又是渭水向东和河水(黄河)交接地区,即渭汭所在,可能“芮”古作“内”,即得名于渭汭。从地理形势来看,这里正是从渭水流域进入中原河水(黄河)流域的交通枢纽所在,是从周到虞的必经之路,它的建国时代不详,至少季历在位时期已经存在。季历所以能够在今山西地区不断战胜戎狄部落,扩大领地,就是由于芮国控制着这个交通枢纽和虞国成为前进的基地。所以到文王时,虞芮之间发生争端,就成为文王首先要解决的问题。两国所发生的争端,或者说“有狱不能决”(《周本纪》),或者说“争田”(《尚书大传》及《诗经·大雅·緜》毛传),都不可信,《诗经·大雅·緜》只是说:“虞芮质厥成,文王蹶其生(姓)。予曰有疏附,予曰有先后,予曰有奔奏,予曰有御侮。”“质”即所谓“听买卖以质剂”的“质”,“虞芮质厥成”,是说两国结好的书契终于制成,就是《尚书大传》所说“文王受命一年断虞芮之质”。“蹶”,《尔雅·释诂》说“动也”,是感动之意。“生”读作“姓”,是指贵族。“疏”读作“胥”,是相辅之意。“附”谓“归附”,“奏”读作“走”。这是说,因此文王的行动感动了贵族,许多人都来归附,先后来到,奔走前来,归来了许多捍卫国家之臣。

文王所伐的犬戎或畎夷,便是《诗经·大雅·緜》讲到的混夷。在公亶父迁居岐阳时,已经为患。这时文王先伐犬戎,是为了解除后顾之忧,是很明显的。至于对密须的讨伐,是由于密须的侵扰。《诗经·大雅·皇矣》有这方面的叙述:

图五 文王用兵示意图

密人不恭,敢距大邦,侵阮徂共。王赫斯怒,爰整其旅,以按徂旅,以笃于周祜,以对于天下。

依其在京,侵自阮疆,陟我高冈。无矢我陵,我陵我阿;无饮我泉,我泉我池。度其鲜原,居岐之阳,在渭之将,万邦之方,下民之王。

密即密须,是姞姓之国,见《世本》(《通志·氏族略》引)。建国地点在汉代安定郡阴密县(《汉书·地理志》),在今甘肃灵台西五十里的百里镇。密人不但敢于抗拒周,并侵入到阮、共两国。两国确切地点不详,有人推定阮在汉代安定郡爰得县,在今陕西泾川东南;共即泾州共池,在今泾川北(朱右曾《诗地理征》)。密人不但侵入阮、共两国,而且从阮的疆域入侵到周,登上了周的高冈。上面两章的诗,上半章都是讲密人的入侵,下半章都讲周人出兵反击所取得的胜利。这是文王首次遇到的大战役,取得了重大胜利。因此文王把这一战役中俘得的密须的战鼓和战车,用作举行大蒐礼(通过狩猎方式来进行军事演习、检阅军队的典礼)上的仪仗;成王分封唐叔于晋国时,还用来作为分赏的礼器,要唐叔用来“匡有戎狄”。《左传·昭公十五年》记载周景王说:“密须之鼓与其大路,文(王)所以大蒐也。阙巩之甲,武(王)所以克商也,唐叔受之,以处参虚,匡有戎狄。”

文王灭密以后,解除后顾之忧,便转而东向征伐,首次征服的目标是黎。黎一作

(见《说文》)、耆(见《尚书大传》和《史记·周本纪》)、饥(见《史记·殷本纪》)。其地望,《说文》说在上党东北,《续汉书·郡国志》:上党郡壶关有黎亭,“故黎国”。在今山西长治附近。文王对黎的征服,使殷的贵族非常震恐,《尚书·西伯戡黎》就是记载这件事的。据说西伯(即文王)征服黎国后,殷贵族祖伊惶恐,奔告殷王纣,认为殷朝的天命快要终止,并不是祖先不保佑后代,而是王的胡作非为而自绝于天,而且人民几乎没有不希望殷王朝丧亡的。祖伊说:

(见《说文》)、耆(见《尚书大传》和《史记·周本纪》)、饥(见《史记·殷本纪》)。其地望,《说文》说在上党东北,《续汉书·郡国志》:上党郡壶关有黎亭,“故黎国”。在今山西长治附近。文王对黎的征服,使殷的贵族非常震恐,《尚书·西伯戡黎》就是记载这件事的。据说西伯(即文王)征服黎国后,殷贵族祖伊惶恐,奔告殷王纣,认为殷朝的天命快要终止,并不是祖先不保佑后代,而是王的胡作非为而自绝于天,而且人民几乎没有不希望殷王朝丧亡的。祖伊说:

惟王淫戏(《史记·殷本纪》作“淫虐”)用自绝。故天弃我,不有康食(《殷本纪》作“安食”),不虞(通作“娱”)天性,不迪率典(是说不用典法)。今我民罔弗欲丧,曰:天曷不降威(“威”指责罚),大命(即指天命)不挚(《殷本纪》“挚”作“至”),今王其如台(即如何、奈何)。

从祖伊这段话,可知殷贵族中已有人认识到,由于殷王纣的胡作非为,殷朝将要灭亡,人民正希望它灭亡。

文王之所以能够在山西地区一下子征服黎国,这是继承了前一代季历在这一带开拓的结果。从在今山西长治的黎,到殷王朝的京畿地区是不远的,只是中间隔有太行山脉。祖伊之所以感到殷朝快将灭亡,因为周的锋芒快要插入殷的心脏地带了。文王在征服黎国之后,就进攻邘。邘一作于、盂。《韩非子·难二》:“文王侵盂、克莒、举酆。”这个盂,就在商王经常狩猎区之内,在今河南沁阳西北二十多里的邘邰。《韩非子》所说文王所克的莒,不知在今何地。同时所举的酆,不可能就是后来文王建都之处。《路史·国名纪己·商世侯伯》认为可能是后来楚地,杜预所说“析县南有丰乡”。这一推断比较可信,当在今陕西山阳。后来成为文王一个儿子的封国。文王一个儿子封于酆,也不可能就是文王建都之地。

文王在东方最费力进攻的,就是崇侯虎所在崇国。皇甫谧说:“崇国盖在丰、镐之间,《诗》云:既伐于、崇,作邑于丰,是国之地也”(《史记·周本纪》正义引)。其实,这是对《诗》的误解。《诗经·大雅·文王有声》:

文王受命,有此武功,既伐于、崇,作邑于丰。文王烝哉!

这篇诗的作者歌颂文王功绩,列举伐于、崇和作丰邑两件大事,并不是说丰邑就筑在原来崇地。陈奂《诗毛氏传疏》曾指出这点,认为“伐崇、邑丰,《文王有声》篇画(划)然两事,崇、丰为异地明矣”,还以为这个崇即《左传·宣公元年》晋国赵穿率师所伐的崇。这个论断是正确的。《太平御览》卷三九五引《六韬》说:“文王闻杀崇侯虎,归至酆”,就认为崇与丰为两地。俞樾以为赵穿所伐的崇,即是虞、夏之际的崇伯鲧之国,鲧所居的崇即今河南嵩县,《山海经·中山经》谓青要山禹父之所化,《水经注》谓青要山在新安县,今嵩县正在新安之南(《俞楼杂纂》卷二八“崇”条)。我们认为,殷周之际的崇国应即在今嵩县附近。《尚书大传》引《诗》作“既伐于崈”,《经典释文》引《左传·宣公元年》亦作“崈”。“崈”或“崇”,原是指嵩山。《国语·周语上》:“昔夏之兴也,融(指祝融)降于崇。”韦注:“崇,崇高山也。夏居阳城,崇高所近。”崇高,《汉书·郊祀志》及《地理志》皆作“崈高”。王念孙以为“古无‘嵩’字,以‘崇’为之,故《说文》有‘崇’无‘嵩’”(《读书杂志》卷四)。

《诗经·大雅·皇矣》有歌颂文王伐崇的诗句:

帝谓文王,询尔仇(读作“俦”)方,同尔弟兄,以尔钩援,与尔临衝,以伐崇墉。临衝闲闲,崇墉言言,执讯连连,攸馘安安,是类是祃,是致是附,四方以无侮。临衝茀茀,崇墉仡仡,是伐是肆(通作“袭”),是绝是忽,四方以无拂。

当时崇是东方强国,凭借嵩山一带利于防守的形势,筑有高大的城墙。《皇矣》说:“崇墉言言”、“崇墉仡仡”。“仡仡”同“屹屹”。“言言”、“仡仡”,都是形容崇国城墙的高大。因此文王要攻克崇国,要打一场激烈而费力的攻城战。文王为了取得胜利,事先曾经问询友邦(询尔仇方),组织好兄弟国家的力量(同尔弟兄),准备好攻城的武器和工具。“钩”是有钩的武器,“援”是有援(兵器上的横刃)的兵器,“临”是居高临下以攻城的车,“衝”是从旁冲破城墙的车。《诗经》中“临衝闲闲”和“临衝茀茀”以下诗句,都是描写攻城战斗的胜利的。“闲闲”是形容两种战车开动的情景,“茀茀”是形容两种战车的坚强有力。“讯”是指捉到的活口,“馘”是指斩得的敌人首级 [9] ,“执讯连连”是说捉到俘虏连结起来很多,“攸馘安安”是说斩得的首级也很多,都是描写战胜的情况。“是伐是肆,是绝是忽”,就是说通过征伐,取得了灭绝敌人的战果。《尔雅·释诂》:“忽,灭尽也。”

古代贵族是很迷信鬼神的,他们把胜利的战果归功于天神的赐予,把文王对于这次战争的规划说成出于上帝的指示,所以说:“帝谓文王”。正因为如此,他们每次出师之前和取得胜利以后,都要祭祀鬼神。《礼记·王制》:“天子将出师,类乎上帝,宜乎社,造乎祢,祃于所征之地。”“类”通作“

”,《说文》:“

”,《说文》:“

,以事类祭天神。”

,以事类祭天神。”

是指因特殊事件而举行祭祀,不是一般定期的祭典

[10]

。《说文》:“祃,师行所止,恐有慢其神,下而祀之曰祃。”“祃”,《周礼》作“貉”(见《春官·肆师》及《甸祝》,《夏官·大司马》),“祃”和“貉”音同通用。《周礼》是说在定期举行田猎方式的军事演习时,要“表貉”(在校场的立表处举行貉祭)。祃祭是在战场或练兵的校场对战神的祭祀。《皇矣》所说的“是类是祃”,就是文王在攻克崇城以后举行的祭礼,是报谢天神和战神的。所以《尔雅·释天》解释说:“是

是指因特殊事件而举行祭祀,不是一般定期的祭典

[10]

。《说文》:“祃,师行所止,恐有慢其神,下而祀之曰祃。”“祃”,《周礼》作“貉”(见《春官·肆师》及《甸祝》,《夏官·大司马》),“祃”和“貉”音同通用。《周礼》是说在定期举行田猎方式的军事演习时,要“表貉”(在校场的立表处举行貉祭)。祃祭是在战场或练兵的校场对战神的祭祀。《皇矣》所说的“是类是祃”,就是文王在攻克崇城以后举行的祭礼,是报谢天神和战神的。所以《尔雅·释天》解释说:“是

是祃,师祭也。”

是祃,师祭也。”

《皇矣》说:“是致是附”。“附”通“拊”或“抚”(从马瑞辰《毛诗传笺通释》之说),是说攻克崇国后,招致崇人投降而加以安抚。文王是用强大的武力,把崇城攻破,打杀许多敌人,活捉不少俘虏,最后招降了全部崇人。因为后来贵族把文王看作圣人,就有文王使崇不战而降的传说。例如《左传·襄公三十一年》记卫国北宫文子说:“文王伐崇,再驾而降为臣,蛮夷帅服,可谓畏之。”《左传·僖公十九年》记宋国子鱼说:“文王闻崇德乱而伐之,军三旬而召降,退修教而复伐之,因垒而降。”都不是事实。同样的,《吕氏春秋·用民》所说:“密须之民自缚其主而与文王”,也不是事实。文王对西方密的反击和对东方崇的进攻,是两大激烈的战争。

文王在黄河以北攻克了黎和邘,由此进攻商朝建都的殷(今河南安阳西北)、沬(即朝歌,今河南淇县),都不过二百多里,但是要从周调动大军沿渭水向东,渡过黄河,沿黄河北岸进军商的京畿,在地理形势上很是困难。等到文王在黄河以南攻克了崇,消灭了这个为殷王朝防守的坚固堡垒,就便于周在黄河南岸建立桥头堡,准备调动大军在盟津一带飞渡黄河去进攻商的京畿了。可以说,克崇以后,文王克商的战略步骤已经基本完成,克商的大计快要实现了。只因文王在克崇之后一年便去世,没有能够实现这个大计,要等待武王去继续完成文王的志愿了。所以《逸周书·祭公解》说:“皇天改大殷之命,维文王受之,维武王大克之,咸茂厥功。”

文王在运调军队东征西讨、准备克商的同时,也采取种种政治设施,为创建周王朝作好准备。

文王统治的时期很长,足足有五十年光景。在这五十年中,他勤于处理各项政务,讲究团结贵族和“国人”的工作。《尚书·无逸》记载周公说:

文王卑服,即康功田功

[11]

;徽柔懿恭,怀保小民,惠鲜鳏寡

。自朝至于日中

。自朝至于日中

,不遑暇食,用咸和万民。文王不敢盘于游田,以庶邦惟正(通作“政”)之供(通作“恭”

,不遑暇食,用咸和万民。文王不敢盘于游田,以庶邦惟正(通作“政”)之供(通作“恭”

)。文王受命惟中身,厥享国五十年。

)。文王受命惟中身,厥享国五十年。

这是说文王安排好关于安居之事和田作之事;又能够关怀小民,照顾寡单的人;从早上忙到日中、日偏斜,没有空暇吃饭,为的是做好协和万民的工作。他又不敢乐于游逸田猎,为了做好许多友邦的联合工作而恭敬于政务。《墨子·兼爱中》有一段话是和《无逸》所说相同的:“昔者文王治西土……不为大国侮小国,不为众庶侮鳏寡,不为暴势夺穑人黍稷狗彘……是以老而无子者有所得终其寿,连(通作“离”)独无兄弟者有所杂(通作“集”)于生人之间,少失其父母者有所放依而长。”《无逸》所说“即康功田功”,就是“不为暴势夺穑人黍稷狗彘”;所谓“惠鲜鳏寡”,就是“不为众庶侮鳏寡”;所谓“以庶邦惟政之恭”,就是“不为大国侮小国”。文王十分勤奋地做好政治工作,总的目标就是团结好周围的小国,团结和照顾好所有贵族和“国人”。这里所说“小民”和“万民”,是指统治阶级的下层“国人”而言。

当时团结在文王周围的有才能的贵族确实不少。《尚书·君奭》记载周公说:

惟文王尚克修和我有夏;亦惟有若虢叔,有若闳夭,有若散宜生,有若泰颠,有若南宫括。

《国语·晋语四》记载胥臣对答晋文公的话,说得更加全面:

文王……事王不怒(韦注:“王谓王季”),孝友二虢(韦注:“二虢,文王弟虢仲、虢叔”),而惠慈二蔡(韦注:“三君云:二蔡,文王子。管叔初亦为蔡”),刑于大姒(韦注:“刑,法也。大姒,文王妃”),比于诸弟(韦注:“比,亲也。诸弟,同宗之弟”)。……及其即位也,询于八虞(韦注:“贾、唐曰:八虞,周八士,皆在虞官,伯达、伯括、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季随、季

”)而咨于二虢,度于闳夭而谋于南宫(韦注:“南宫,南宫适”),诹于蔡、原而访于辛、尹(韦注:“蔡,蔡公;原,原公;辛,辛甲,尹,尹佚,皆周太史”),重之以周、邵、毕、荣(韦注:“周,周文公;邵,邵康公;毕,毕公;荣,荣公”),亿宁百神,而柔和万民。

”)而咨于二虢,度于闳夭而谋于南宫(韦注:“南宫,南宫适”),诹于蔡、原而访于辛、尹(韦注:“蔡,蔡公;原,原公;辛,辛甲,尹,尹佚,皆周太史”),重之以周、邵、毕、荣(韦注:“周,周文公;邵,邵康公;毕,毕公;荣,荣公”),亿宁百神,而柔和万民。

文王大臣中最重要的是二虢,即虢仲、虢叔,都是文王之弟,也是执政的卿士。《左传·僖公五年》记载虞大夫宫之奇说:“虢仲、虢叔,王季之穆也;为文王卿士,勋在王室,藏在盟府。”虢仲、虢叔只见于文王时,郑玄认为虢叔到武王时已死去。《君奭》先说文王有虢叔等五位大臣,再说:“武王惟兹四人尚迪有禄”。正义引郑玄说:“至武王时虢叔等有死者,余四人也。”从《墨子·尚贤下》、《逸周书》、《史记》列举武王的大臣来看,的确不见虢叔。同时在《左传·僖公二十四年》周大夫富辰所列举的周公所分封的诸侯中,也不见有虢。因此,虢的受封该在文王时。后来虢有西虢、北虢、东虢之分。其始封之地当在西虢,在今陕西宝鸡西的虢镇。

《君奭》所说文王的五位大臣,除虢叔以外,都是周以外的贵族投奔来的。《史记·周本纪》说:“太颠、闳夭、散宜生、鬻子、辛甲大夫之徒,皆往归之。”《墨子·尚贤上》说:“文王举闳夭、泰颠于置罔之中,授之政,西土服。”墨子所说举于罝网之中,未必可信,但是他们原来不是出身于周的贵族,该是事实。《大戴礼记·帝系》说尧取于散宜氏之子,散宜生当是散宜氏的贵族。

《晋语四》列举的文王大臣,把“八虞”放在“二虢”、闳夭、南宫之前,韦昭注以为是“周八士皆在虞官”,并不可信。如果是虞官(掌管山泽的官),怎么可能列在“二虢”之前呢?我们认为,“八虞”即是八个虞国的兄弟,如同“二虢”是两个虢国的兄弟一样。虞国原是太王之子太伯、仲雍之国,“八虞”该是太伯、仲雍之子或孙,因而在姬姓贵族的行辈中要比“二虢”为高。《晋语四》在“二虢”、闳夭、南宫以下,所列举的蔡公、原公、周公、毕公,都是文王之子,召公出于周的支族,荣公亦出于姬姓贵族。他们的受封都该在武王时,这样用封邑为称号,该出于后人追记。

《君奭》所载周公的话,对于文王重用的虢叔等五位大臣是极力称许的,说他们都是有“德”之人。文王之所以能够用“德”“降于国人”,闻于上帝,“受有殷命”(接受取代殷朝的天命),都是出于五位大臣的“彝(经常)教文王”;武王之所以能够奉“天威”,取得杀敌的胜利,都是由于“四人昭武王惟冒(通作‘勖’),丕单称德”,就是说由于四人对武王的帮助和勉励,大大地推广了“德”。“昭”是助的意思,“勖”是勉的意思。“单”是大的意思,“称”是举行的意思。说明当时文王从自己族中和别族中选拔和重用所谓有“德”之人,对推翻殷朝,建立周朝起了积极作用。

文王也还接受和重用了一批前来投奔的殷的贵族知识分子。例如《晋语四》提到的辛甲就是其中之一。《汉书·艺文志》道家著录有《辛甲》二十九篇(当出于后人编辑),原注:“纣臣,七十五谏而去,周封之。”刘向《别录》也有同样说法(《史记·周本纪》集解引)。辛甲从殷出奔到周以后,就被任用为太史(《左传·襄公四年》)。从此重用殷的贵族知识分子做史官,就成为周朝初年的政策。正因为如此,殷的史官有载其图法归周的。《吕氏春秋·先识览》:“殷内史向挚见纣之愈乱迷惑也,于是载其图法出亡之周,武王大说(悦)以告诸侯。”文王和武王由于选拔重用和接收前来投奔的有“德”有“才”的人,使得朝廷上人才济济,对此后取得克殷的胜利从而创建新王朝,确是发挥了很大的作用。

从文王开始,周已经建立了一套以卿士为首的官制,政权机构比较健全了。同时对开拓的领土也很注意治理。周原甲骨中就有文王亲自到新攻克的密国的记载:

今秋,王西克往

。

。

王其往

山,□。

山,□。

于

。

。

甶(斯)城。

甶(斯)城。

“

”即“密”字。金文作“

”即“密”字。金文作“

”(

”(

鼎)。文王亲自前往密国,说明他对于新攻克地区的重视。

鼎)。文王亲自前往密国,说明他对于新攻克地区的重视。

文王在位有五十年之久。《君奭》说:“文王受命惟中身,厥享国五十年。”《吕氏春秋·制乐》说得更清楚:“文王即位八年而地动,地动之后四十三年,凡文王立(通“莅”)国五十一年而终”(《韩诗外传》卷三第三章同)。文王这样勤于创建新王朝的事业,在位年数又这样久,因此周王朝开国的基础,可以说全是由文王奠定的,所以后来武王就很快取得了克殷的成果。郑玄解释“受命”是“受殷王嗣位之命”,“中身”是谓中年(《诗经·大雅·文王》正义引)。其实,郑玄对“受命”作了曲解。周公的所谓“受命”,是指取代殷朝的天命,决不是指即位时“受殷王嗣位之命”,《君奭》中已说得很明白。《康诰》也说:“天乃大命文王,殪戎殷,诞受厥命。”盂鼎亦说:“不(丕)显玟(文)王,受天有大令(命)。”《史记·周本纪》说得很清楚:“盖受命之年称王而断虞、芮之讼,后十年而崩(“十”当为“七”)。”由于前人误解《君奭》所说“受命”是即位之命,以为文王中年即位,加上在位五十年,于是有享年九十七之说(《礼记·文王世子》)。有些经学家根据享年九十七之说,就说文王九十岁以后才东征西讨而称王,这肯定不符合事实。

文王在灭崇之后就迁都到丰。《史记·周本纪》说在伐崇的同一年,“作丰邑,自岐下而徙都丰,明年西伯崩”。丰在今陕西西安西南沣河中游西岸。《说文》:“酆,周文王所都。在京兆杜陵西南。”郑玄说:“丰邑在丰水之西”(《诗经·大雅·文王有声》笺)。皇甫谧说:“丰在京兆鄠县东,丰水之西”(《诗经·周南·召南谱》正义引)。又说:“丰、镐皆在长安之西南。”经考古调查,丰在今客省庄、马王村、西王村一带,东以沣河为界,西至灵沼河,北至客省庄、张家坡,南到新旺村、冯村,遗址总面积约十二平方公里。《诗经·大雅·文王有声》对“作邑于丰”有所描写,讲到“筑城伊淢,作丰伊匹”,“王公伊濯,维丰之垣”。淢,《韩诗》作“洫”,就是城沟。说明丰邑的建筑,不但筑有城墙,还筑有与城墙相配合的城沟,更筑有许多墙垣。

这时文王沿着渭水向东,把国都迁移到丰,不外两个原因:一是便于从这里出发,调动大军,攻灭殷朝;二是这里处于渭水中游,在地理形势上更适合于作为国都。

《诗经·周颂·武》是周人歌颂武王克殷的《大武》乐章之一:

於皇武王,无竞维烈。允文文王,克开厥后。嗣武受之,胜殷遏刘,耆定尔功。

“克开厥后”,是说文王能够为其子孙开创基业。“嗣武受之”,是说继嗣的武王接受了文王的基业。遏、禁止。刘,杀戮。“胜殷遏刘”,是说武王战胜殷国从而制止了大屠杀。“耆定尔功”是说成就了武王的功业。“尔”指武王。

周人《大武》乐章以为武王继嗣了文王开创的基业而取得克殷的胜利,是符合历史实际情况的。武王之所以能够全面继承文王的基业,很重要的一点,就是继续使用文王选拔重用的大臣执政。前面已经谈到,根据《君奭》所记周公的话,文王选拔重用虢叔、闳夭、散宜生、泰颠、南宫括等五个有“德”之人执政,到武王时,虢叔已死,“惟兹四人尚迪禄”(四人尚犹继续任职而有禄),因而能够“咸刘厥敌”,敌就是指殷。《墨子·尚贤中》也有同样的说法:“武王有闳夭、泰颠、南宫括、散宜生而天下和,庶民阜,是以近者安之,远者归之。”武王继续使用文王选拔的原班人马执政,就保持了政策的连续性。同时武王没有改元,继续以文王受命称王之年为元年,文王称王七年而死,武王仍以即位后的一年称为八年。这无非表示继嗣文王“受命”的基业而毫无改变。

古本《大誓》记武王说:“余有乱臣十人,同心同德”(《左传·昭公二十四年》记苌弘引)。《左传·襄公二十八年》记叔孙穆子说:“武王有乱臣十人”,就是依据古本《大誓》的。前人解释“乱”是“治”的意思,“乱臣”就是“治臣”。其实“乱”是“

”字之误。“

”字之误。“

”即“司”字(西周金文多数如此),因而有“治”的意思。《论语·泰伯》:“舜有五人而天下治,武王曰予有乱十人。孔子曰:才难,不其然乎!唐虞之际于斯为盛,有妇人焉,九人而已。”东汉马融、郑玄的注,都说十人是周公旦、召公奭、太公望、毕公、荣公、太颠、闳夭、散宜生、南宫适及文母(即文王妃太姒,马融之注见《论语》注引,郑玄之注见《论语》疏引)。这个说法可能出于推断,十人之中所以要列入文母,是依据孔子所说“有妇人焉,九人而已”的。当时治臣十人,依据《君奭》来看,应该以闳夭、散宜生、泰颠、南宫适四人比较重要。马融、郑玄之说,把周公、召公放在首要地位,是依据成王时代的情况来推定的,并不正确。

”即“司”字(西周金文多数如此),因而有“治”的意思。《论语·泰伯》:“舜有五人而天下治,武王曰予有乱十人。孔子曰:才难,不其然乎!唐虞之际于斯为盛,有妇人焉,九人而已。”东汉马融、郑玄的注,都说十人是周公旦、召公奭、太公望、毕公、荣公、太颠、闳夭、散宜生、南宫适及文母(即文王妃太姒,马融之注见《论语》注引,郑玄之注见《论语》疏引)。这个说法可能出于推断,十人之中所以要列入文母,是依据孔子所说“有妇人焉,九人而已”的。当时治臣十人,依据《君奭》来看,应该以闳夭、散宜生、泰颠、南宫适四人比较重要。马融、郑玄之说,把周公、召公放在首要地位,是依据成王时代的情况来推定的,并不正确。

盟津一作孟津,在今河南孟县西南十多里,黄河北岸。西周春秋时,附近有邑名盟,原为苏国之邑,后为郑国所有。杜预说:“盟,河内郡河阳县南孟津也。在洛阳城北,都道所凑,古今为津,武王渡之,近代呼为武济”(《尚书·禹贡》正义、《史记·夏本纪》正义引)。《水经·河水注》又说盟津在河南的鉤陈垒。清代学者如阎若璩等人,都说盟津原在河北,到东汉以后才迁到河南。其实津是个渡口,应包括河北和河南两方面的渡口。武王曾统率大军于九年(即武王即位后二年)在此与诸侯结盟,于十一年在此与诸侯誓师渡河北伐。

《史记·周本纪》载:“九年武王上祭于毕,东观兵至于盟津,为文王木主,载以车中军。”所说上祭于毕,集解引马融曰:“毕,文王墓地名也。”此说不确。古无墓祭的礼制,“上祭”即是“禴祭”,祭的是天神,这是沿用文王“禴祭于毕”的礼俗 [14] 。《史记》此后有关这方面的记载,都是依据西汉发现的《泰誓》,并不可信。但是用木主载车中之说,不见别书所引西汉《泰誓》,可能另有所据。这样先祭天神,又载文王木主而行军,无非表示要继续完成文王已经接受的克殷的天命。这次武王“东观兵至于盟津”,有两个重要目的,一是带有演习性质,熟悉路程和地形,并预先作好布置,以便此后大军渡河北伐。二是约定与诸侯在此会盟,以便约定日期,今后在此会合誓师,共同渡河北伐。西汉《泰誓》所说“诸侯不期而会盟津者八百诸侯”,不免是夸辞。既不能“不期而会”,也不可能有这样多的八百诸侯。但是武王在此与诸侯会盟,当是事实。《水经·河水注》说:“河南有鉤陈垒,世传武王八百诸侯所会处,《尚书》(按指西汉《泰誓》)所谓不期同时也,河水于斯有盟津之目。”盟津应该就是由于武王在此大会诸侯结盟而得名。《逸周书·商誓解》既讲到“予惟甲子,克致天子之大罚”,就是指此后三年(即十二年)于甲子日克殷之事,同时又说:“昔我盟津,帝休,辨商其有何国”(末句当有错字)。就是指这一年会盟于盟津的事。童书业指出“此文实为孟津原名盟津之铁证,以此处之盟系动词”(《盟津补证》,刊于《中国古代地理考证论文集》)。这是正确的。《楚辞·天问》述及此事说:“会鼌争盟,何践吾期?苍鸟群飞,孰使萃之?”“鼌”通“朝”,“会朝”就是朝会之意。所说“何践吾期”,很清楚地说明这次武王观兵至于盟津,是约期会盟性质。西汉《泰誓》所说“不期而会”,当然不足信。至于西汉《泰誓》和《史记》所说:武王渡河中流有白鱼跃入王舟中,被武王取来作为祭品,又有火从上天飞到武王住屋,化为赤乌等等。分明是战国以后五行相克学说流行以后的作品。商为金德,其色尚白,而周为火德,其色尚赤,因而把捉到飞来的白鱼和飞来天火化为赤乌作为周克殷的祥瑞。

这时殷贵族内部有见识的人企图挽救殷的灭亡,纷纷向纣反复进谏。结果比干被杀,箕子被囚,微子等人出奔到周。微子出奔前,看到殷将灭亡,曾向太师、少师(乐师)请教。微子指出殷贵族淫荒于酒,作奸犯法,不守法度,对于罪犯又放纵不捉,“小民方兴,相为敌雠,今殷其沦丧”。太师也指出:有人偷吃祭祀天地鬼神的牺牲祭品也不受处罚;贵族又加重赋敛,造成许多仇敌而不肯休止,“商其沦丧,我罔为臣仆(我们不能做亡国后的奴仆)”。因而劝微子出走,并说自己也准备出走(《尚书·微子》)。说明当时殷贵族内部已经分崩离析,纣已陷于众叛亲离的地步。周武王认为伐商的时机已到,于十一年(武王即位后四年)率戎车三百乘,虎贲三千人

,甲士四万五千人向东伐纣。渡过盟津,并在那里誓师。这次誓师之辞,先秦古书上称为《大誓》或《太誓》,是说规模很大的誓师。或者称为《大明》,“明”和“盟”同音通用。因为这次誓师是会合许多诸侯一起举行的,还具有结盟的性质,所以又可以称为《大盟》

,甲士四万五千人向东伐纣。渡过盟津,并在那里誓师。这次誓师之辞,先秦古书上称为《大誓》或《太誓》,是说规模很大的誓师。或者称为《大明》,“明”和“盟”同音通用。因为这次誓师是会合许多诸侯一起举行的,还具有结盟的性质,所以又可以称为《大盟》

。

。

关于武王进军牧野的时间,史书上的记载很是分歧,以《汉书·律历志》所引《古文尚书·武成》的记载较为原始:

惟一月壬辰旁死霸,若翌日癸巳,武王迺朝步自周,于征伐纣。粤若来二月既死霸,越五日甲子,咸刘商王纣(《逸周书·世俘解》作“维一月丙辰旁生魄,若翼日丁巳”,有错误)。

根据王国维的考定,“既死霸”是二十三日,旁死霸为二十五日。一月癸巳,是壬辰旁死霸的翌日,即二十六日,武王从周兴师伐纣。二月甲子,是既死霸之后五日,乃二十七日,武王率军到达牧野(《观堂集林》卷一《生霸死霸考》)。《书序》说:“惟十有一年武王伐殷,一月戊午师渡孟津,作《泰誓》三篇。”比《武成》早一个月。《史记·齐世家》说:“武王十一年正月甲子,誓师于牧野伐商纣。”同样比《武成》早一个月。所以会有一月之差,该是汉人依据当时的正朔观念以及流行的殷正、周正之说,认为周未克殷以前,当依殷正,殷正较周正早一月,因而提前一月。《史记·周本纪》说:“十一年十二月师毕渡盟津,二月甲子昧爽武王朝至于商郊牧野。”显然有错误。从渡盟津到牧野,应该不过一旬,不该相隔两月之久

。

。

武王于一月二十六日癸巳,从周的国都出发,经历二十五天,到二月二十一日戊午在盟津渡河。从盟津誓师后出发,又经历六天,到二十七日甲子,到达牧野前线,当天决战就取得决定性胜利。从盟津到牧野,约有三百里以上路程,采取急行军,平均每天行军五十多里。当时这一带交通条件是比较好的,从殷墟卜辞来看,这一带正好是殷王经常的狩猎区,殷王常常驾驶马车到盟津以北、太行山南麓从事狩猎活动。因此用四匹马驾驶的战车,每天进军五十多里是可以做到的。

图六 武王克商示意图

武王统率的锐兵,所以能够在甲子这天展开决战,因为在前一天癸亥夜晚,赶到牧野后,连夜已布置好了阵势。《国语·周语下》记载伶州鸠说:“王以二月癸亥夜陈,未毕而雨。”夜晚虽然天气不好,布阵未毕而雨,还是作好了布置的。牧野一战是在甲子这天,古书记载是一致的。《尚书·牧誓》就说是在甲子昧爽誓师的。牧野之战,周师在甲子一天内取得全胜,古书记载也是一致的。《吕氏春秋·首时》说:武王“立(通作“莅”)十二年而成甲子之事”。《吕氏春秋·贵因》说:武王“故选车三百,虎贲三千,朝(早)要甲子之期而纣为禽(擒)”。《吕氏春秋·简选》又说:“武王虎贲三千人,简车三百乘,以要甲子之事于牧野而纣为禽。”这个战役在甲子这天,从清晨开始,到黄昏就取得全胜,迫使殷王纣自杀。《逸周书·世俘解》说:

商王纣于商郊,时甲子夕,商王取天智(指高级美玉)、王琰及庶玉环身以自焚(“及庶玉环身”原误作“

身厚”,从顾颉刚依据《北堂书钞》卷一三五、《史记·周本纪》正义、《太平御览》卷七一八所引校正)。

身厚”,从顾颉刚依据《北堂书钞》卷一三五、《史记·周本纪》正义、《太平御览》卷七一八所引校正)。

这是殷王纣看到战斗失败、快要被擒的时候,不得已而自焚的。

关于进军牧野的路线,《荀子·儒效》有记述:

武王之诛纣也,行之日以兵忌,东面而迎太岁。至汜而泛,至怀而坏,至共头而山隧(通作“坠”),霍叔惧曰:“出三日而五灾至,无乃不可乎?”周公曰:“刳比干而囚箕子,飞廉、恶来知政,夫又恶有不可焉。”遂选马而进,朝食于戚,暮宿于百泉,厌旦于牧之野。

汜(音祀),卢文弨、汪中校改作“氾”(音凡),以为即河南的氾水。按氾水有南氾、东氾、西氾之别,都不是从盟津渡河必经之地。我们认为,“汜”字不误,“汜”不是地名。《尔雅·释丘》:“穷渎,汜。”郭注:“水鱼所通者。”当因积水而泛滥。怀后来为苏国之邑,见《左传·隐公十一年》,在今河南武陟西南。怀在盟津东北二百多里。共后来成为共伯封国。见《左传·隐公元年》,在今河南辉县,共又在怀东北二百多里。百泉在今辉县北十里。戚地不详,亦当在辉县附近。据《韩诗外传》卷三第十三章:“武王伐纣于邢丘……乃修武勒兵于宁,更名邢丘曰怀、宁曰修武。”宁在今河南获嘉,正当怀、共之间,是从怀到共必经之地。牧野为地区名,牧一作坶,《说文》:“坶,朝歌南七十里。”《水经·清水注》:“自朝歌以南,南暨清水,土地平衍,据皋跨泽,悉坶野矣。”清水即今卫河上游,朝歌即今淇县,旧称朝歌镇。牧野的范围,从今淇县以南,到卫河以北地方。今淇县距卫河,距离在二十里到六十里之间。根据荀子所述,可知武王率军渡过今孟县西南的盟津之后,向东北行,经泛滥的“汜”到今武陟西南的怀,再东北行到今获嘉的宁,又东北行到今辉县的共,一度食宿于戚和百泉,两地都该在共的附近。更由此东北行而进入牧野。

牧野在西周金文作牧

,为“殷八

,为“殷八

”的驻屯之地,小臣

”的驻屯之地,小臣

簋记载伯懋父(即康叔之子康伯髦)统率“殷八

簋记载伯懋父(即康叔之子康伯髦)统率“殷八

”出征东夷胜利归来,“复归才(在)牧

”出征东夷胜利归来,“复归才(在)牧

”。看来牧野原是殷守卫国都军队的驻屯地,因而成为武王主要的进攻目标。

”。看来牧野原是殷守卫国都军队的驻屯地,因而成为武王主要的进攻目标。

武王所统率的进攻牧野的精锐部队,只有戎车三百乘,虎贲三千人。《孟子·尽心下》和前引《吕氏春秋》以及《史记·周本纪》所说,都是一致的(《书序》作“戎车三百两,虎贲三百人”,“三百人”是“三千人”之误)。“贲”是“奔”的假借字。虎贲原是指勇猛而奔走快速的甲士。周初兵制,一车甲士十人,所以戎车三百乘,虎贲三千人。当时武王的战略是,先用精锐部队向牧野突击,一举击溃殷的国都守军,攻占朝歌,杀死殷王纣,使殷朝政权瓦解,然后分兵多路,消灭殷朝驻屯别处的军队以及其所属方国的抵抗力量。《吕氏春秋·古乐》说:“武王即位,以六师伐殷,六师未至,以锐兵克之于牧野。”武王确是以锐兵取得了决定性的战果。

但是从《尚书·牧誓》来看,参与这次牧野决战的,除了周的锐兵之外,还有不少西南部族的军队,即所谓“西土之人”,有庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮等八国。也即《古本竹书纪年》所说“周武王率西夷诸侯,伐殷”(《水经·清水注》引)。庸、蜀、羌、卢、濮五国,春秋以后尚存。庸在汉代汉中郡上庸县,在今湖北竹溪东南。蜀的北境达汉中,很便于和周联合。羌主要分布在今甘肃南部。卢在春秋时又称卢戎,在汉代南郡中卢县,在今湖北襄樊西南。濮在春秋时称为百濮,分布在今重庆、湖北之间。彭,王夫之以为即在《左传·桓公十二年》所说的彭水流域(《尚书稗疏》),在今湖北房县西南,微,王国维以为即眉,古“眉”、“微”声近通用,眉即汉代右扶风郿县,在今陕西眉县东(《观堂集林》卷十,《散氏盘跋》)。髳,顾颉刚以为即《左传·成公元年》的茅戎,在今山西南边(《史林杂识》初编第三篇“牧誓八国”)。以上关于彭、微、髳三国的所在,都只是一种推测。

随从武王统率军队到达牧野的,有一些联盟的国君,还有军官和将领:司徒、司马、司空、亚旅、师氏、千夫长、百夫长等,见于《尚书·牧誓》。百夫长和千夫长是百夫之长和千夫之长。师氏是高于千夫长的将领,当是一

(即师)之长。

(即师)之长。

鼎:“以师氏眔有司……伐

鼎:“以师氏眔有司……伐

。”录

。”录

卣:“女(汝)其以成周师氏戍于

卣:“女(汝)其以成周师氏戍于

。”都足以证明师氏是统军作战的长官。司徒、司马、司空、亚旅,王鸣盛认为“自为军中有职掌之人”(《尚书后案》)。司马是掌管军政和军赋的官,当然可以在军中有职掌。司徒原作司土,是掌管土地的官;司空原作司工,是掌管工程的官,他们为什么也在军中有职司呢?因为当时军队都是从“国人”的乡邑中征发编制而成,军队编制是和乡邑编制密切结合的,平时为乡邑掌管土地、工程的官,到战时,仍在军中有职掌。舀壶:“更(赓)乃祖考作冢司土于成周八

。”都足以证明师氏是统军作战的长官。司徒、司马、司空、亚旅,王鸣盛认为“自为军中有职掌之人”(《尚书后案》)。司马是掌管军政和军赋的官,当然可以在军中有职掌。司徒原作司土,是掌管土地的官;司空原作司工,是掌管工程的官,他们为什么也在军中有职司呢?因为当时军队都是从“国人”的乡邑中征发编制而成,军队编制是和乡邑编制密切结合的,平时为乡邑掌管土地、工程的官,到战时,仍在军中有职掌。舀壶:“更(赓)乃祖考作冢司土于成周八

。”说明西周的六

。”说明西周的六

、八

、八

中确实设有司土等官,这该与当时开始推行的乡遂制度有关。司土、司马、司工,合称为“参(三)有司”(盠尊),也可通称为有司。

中确实设有司土等官,这该与当时开始推行的乡遂制度有关。司土、司马、司工,合称为“参(三)有司”(盠尊),也可通称为有司。

鼎所说“以师氏眔有司”,这个有司即指“三有司”。制作利簋的利,职为“又(有)事(司)”,当即参与牧野之战的“三有司”之一,因而甲子之日牧野战胜后,到辛未,武王在管论功行赏,他得到了“金”(即铜)的赏赐。

鼎所说“以师氏眔有司”,这个有司即指“三有司”。制作利簋的利,职为“又(有)事(司)”,当即参与牧野之战的“三有司”之一,因而甲子之日牧野战胜后,到辛未,武王在管论功行赏,他得到了“金”(即铜)的赏赐。

在前线直接指挥这个战役的最高将领,就是吕尚。他名望,字尚父,任太师之职。亦称师尚父、师望。太师是师氏之长,即最高统帅。《诗经·大雅·大明》记载有师尚父帮助武王在牧野战胜的事迹。

牧野洋洋(洋洋是广大貌),檀车煌煌(煌煌是明亮貌),驷

彭彭(彭彭是强壮有力貌)。维师尚父,时维鹰扬(鹰扬谓如鹰之飞扬),凉彼武王(凉谓辅助),肆(通作“袭”)伐大商,会朝清明(早晨清明之时)。

彭彭(彭彭是强壮有力貌)。维师尚父,时维鹰扬(鹰扬谓如鹰之飞扬),凉彼武王(凉谓辅助),肆(通作“袭”)伐大商,会朝清明(早晨清明之时)。

吕尚,姜姓。当时周和姜姓之族世代联姻,进攻牧野的三千虎贲中,想必有不少姜姓的勇敢善战的甲士。这个战役之所以能够很快取胜,吕尚及其所属姜姓的甲士该是起了重要作用的。

在作战前,武王在牧野会集周的将领士卒和西方各族长官士卒,发表誓师之辞,即《尚书·牧誓》。《牧誓》又一次列举殷王受的罪状:“今商王受(即纣)惟妇言是用;昏(通作“泯”或“蔑”)弃厥肆祀(祭祀)弗答(谓不报答鬼神恩德),昏(通作“泯”或“蔑”)弃厥(《史记》作“其家国”)遗王父母弟不迪(《史记》“迪”作“用”);乃惟四方之多罪逋逃,是崇是长,是信是使,是以大夫、卿士,俾暴虐于百姓,以奸宄于商邑。”这是说,殷王纣听从妇人之言(妇人指妲己),废弃祭祀,不用王的亲属,而信用从四方因罪而逃来的人,用以为大夫、卿士,因而对百姓(指贵族)暴虐,在商邑作奸捣乱。这和《太誓》列举纣的罪状,“谓敬不可行,谓祭无益,谓暴无伤”,基本相同,只是着重指出了纣听信妇人和信用逃来之人。

先秦古书上所引《太誓》,指出纣的重要罪状是:“纣夷处,不肯事上帝鬼神”(《墨子·非命上》引),又说:“上帝不常,九有以亡;上帝不顺,祝降其丧,惟我有周,受之大帝”(《墨子·非命下》引)。武王克商之后对殷贵族的讲话,即《逸周书·商誓解》,武王自称奉上帝之命伐商,全篇十一次讲到上帝,一次单称帝。虽然全篇“上帝”和“天”字并用,但是重要的字句都用上帝,口口声声自称奉上帝之命,讨伐多罪的“一夫”,就是纣。

牧野之战的战斗经过,《逸周书·克殷解》有简单的描写:

周车三百五十乘陈于牧野,帝辛(即纣)从。武王使尚父(即吕尚)与伯夫(即百夫长)致师(谓单车挑战)。王既誓(宣誓,即《书尚·牧誓》),以虎贲、戎车驰商师,商师大崩。商辛奔内,登于鹿台之上,屏遮而自燔于火。

这里说,作战前,先使吕尚和百夫长“致师”。“致师”是单车驰近敌方“致其必战之志”,这在春秋时还很流行

,可能起源很早。这里又说,开战时,只是“以虎贲、戎车驰商师”,该是事实。这时武王统率到牧野的军队,主力就是戎车三百两,虎贲三千人。《韩非子·初见秦》和《战国策·秦策一》都说:“武王将素甲三千(《战国策》“三千”下有“领”字),战一日,破纣之国,禽其身,据其地而有其民。”“素甲三千”就是“虎贲三千人”,“战一日”就是甲子日从早到晚打了一天。当然,在这场大战中,除了“戎车三百两,虎贲三千人”作为主力以外,也还有西方八国之师,看来数量也是不多的。《史记·周本纪》说周的方面诸侯来会的有车四千乘,而商的方面发兵七十万抵拒,都不免是夸大之辞。《韩非子·初见秦》和《战国策·秦策一》说纣“将率天下甲兵百万”,“以与周武王为难”,同样是夸张的说法。商在牧野的军队人数,确是大大超过周的军队。《诗经·大雅·大明》说:“殷商之旅,其会(“会”通“

,可能起源很早。这里又说,开战时,只是“以虎贲、戎车驰商师”,该是事实。这时武王统率到牧野的军队,主力就是戎车三百两,虎贲三千人。《韩非子·初见秦》和《战国策·秦策一》都说:“武王将素甲三千(《战国策》“三千”下有“领”字),战一日,破纣之国,禽其身,据其地而有其民。”“素甲三千”就是“虎贲三千人”,“战一日”就是甲子日从早到晚打了一天。当然,在这场大战中,除了“戎车三百两,虎贲三千人”作为主力以外,也还有西方八国之师,看来数量也是不多的。《史记·周本纪》说周的方面诸侯来会的有车四千乘,而商的方面发兵七十万抵拒,都不免是夸大之辞。《韩非子·初见秦》和《战国策·秦策一》说纣“将率天下甲兵百万”,“以与周武王为难”,同样是夸张的说法。商在牧野的军队人数,确是大大超过周的军队。《诗经·大雅·大明》说:“殷商之旅,其会(“会”通“

”,旌旗)如林,矢于牧野。”但是不可能多到几十万到百万,这是战国时人用当时战争情况附会的产物。

”,旌旗)如林,矢于牧野。”但是不可能多到几十万到百万,这是战国时人用当时战争情况附会的产物。

殷之所以兵多而不堪一击,首先是由于殷贵族生活奢侈腐化,沉迷酒色,政治腐败,重用所谓“暴德”、“逸德”的人,对人民十分暴虐,国内矛盾十分尖锐,以致军队在战场上倒戈而拥戴周武王。《国语·周语上》记祭公谋父说:“商王帝辛,大恶于民,庶民不忍,欣戴武王,以致戎于商牧。”《墨子·明鬼下》也说,牧野之战,殷人“众畔皆走(“皆”原误作“百”,从王引之改正),武王逐奔入宫”。这时殷的军队早已丧失斗志,确是如武王《太誓》所说“纣有亿兆夷人,亦有离德”(《左传·昭公二十四年》引)。

其次是由于殷朝长期对四方夷戎部族的掠夺,和四方夷戎部族之间的矛盾日益尖锐。不仅这时西方八国随从武王伐商,参与牧野之战;而且西北戎狄早已进据中原,东方夷族也早已“分迁淮岱,渐居中土”(《后汉书·东夷传》),使得殷的统治地盘缩小很多,只有黄河以北的京畿和黄河以南的“南国”,因而军事力量大为削弱。特别是和强大的东夷连年战争,力量消耗很大。所以春秋时人说:“纣克东夷而殒其身”(《左传·昭公十一年》叔向语),“纣之百克而卒无后”(《左传·宣公十二年》记栾武子语)。同时,殷和周围方国之间也存在严重矛盾。殷不仅成为不少方国有罪的贵族逃避之所,还成为逃亡奴隶的会集之地。因此这些方国的国君都要讨伐殷王纣。春秋时楚国芋尹(官名)无宇就指出:“昔武王数纣之罪,以告诸侯曰:‘纣为天下逋逃主,萃渊薮’,故夫致死焉(杜注:“人欲致死讨纣”)。”周就是利用这个矛盾,号召诸侯联合讨殷的。

周之所以能够这样在牧野一举得胜,主要由于姬、姜两姓贵族的联盟,领导集团的“同心同德”,西方诸侯的合作,武王选定了有利于克商的时机,制定了适当的战略步骤,周的军队的斗志昂扬,作战英勇。

武王统率的精锐部队,虽然牧野一战,在一天内就很快取得了胜利,但是在京畿的其他地方还是经过激烈的战斗的。据《史记·秦本纪》记载,商代末年嬴姓的一支迁到了西方,其领袖叫中潏,“在西戎,保西垂。生蜚廉。蜚廉生恶来。恶来有力,蜚廉善走,父子俱以材力事殷纣。周武王之伐纣,并杀恶来。是时,蜚廉为纣使北方(“使”原误作“石”,从《水经注》所引改正),还无所报,为坛霍太山,而报,得石棺,铭曰:‘帝令处父(索隐:处父,蜚廉别号),不与殷乱,赐尔石棺以华氏。’死,遂葬于霍太山。”《秦本纪》这段话,该采自嬴姓之族的神话传说,所说蜚廉得到上帝所赐石棺而得“不与殷乱”,是嬴姓之族相传他们祖先得到神灵保佑的说法。事实上,蜚廉和恶来同样是被武王杀死的。《孟子·滕文公下》说:“周公相武王诛纣,伐奄三年讨其君,驱飞廉于海隅而戮之。”所谓“伐奄三年讨其君”,是周公东征的事。所谓“驱飞廉于海隅而戮之”,是武王的事。这个飞廉,就是《秦本纪》所说善走的蜚廉,“蜚”、“飞”古声同通用。当是飞廉向东撤退,周师乘胜追击,直追到海边才杀死的。可以想见,杀死有力的恶来和善走的飞廉,是经过激烈战斗的。

武王在牧野之战取胜后,虽然占有京畿,迫使殷王纣自杀,推翻了殷的中央政权,但是,还没有取得平定殷的全境的胜利。在京畿以北和以东还有殷贵族的兵力需要消灭,特别是在黄河以南的南国,殷在这里经过六百年经营,有根深蒂固的势力,分布有许多方国,有些地方驻有重兵,因此继牧野之战以后,向南国诸侯的进攻,就成为当时战斗的重点。根据《礼记·乐记》,周人描写歌颂克商过程的《大武》舞曲分作“六成”,也就是六场:

且夫《武》始而北出,再成而灭商,三成而南,四成而南国是疆,五成而分(《史记·乐书》“分”下多一“陕”字),周公左,召公右,六成复缀,以崇天子。

《大武》第一章描写的是“始而北出”,就是从盟津渡河北上进军。第二章描写的是“灭商”,就是牧野之战的胜利和占有商邑。第三章描写的是“南”,就是南下进军。第四章描写的是“南国是疆”,就是向南方分路进军征讨和消灭殷的抵抗力量,从而占有南国的封疆。《逸周书·世俘解》有较详记载。

武王攻克商都后,即命吕望追击殷将方来。陈汉章以为即《史记·秦本纪》所说武王所杀的恶来(《周书后案》卷上)。同时分兵四路南下,进军目标是殷的南国诸侯。当时周的大军未全渡河北上,前锋的精锐部队已克商于牧野。《吕氏春秋·古乐》所谓“六师未至,以锐兵克之于牧野”。同时为了巩固作战的后方,周当有军队留守在黄河以南的管、祭一带地方,因此很方便地就分四路南下进军。

第一路,由吕他统率,伐殷的属国越戏方。越戏方即在春秋时郑国的戏,在今河南巩县东南

。这一路到壬申(三月初六日)回来报告胜利而献馘、俘。

。这一路到壬申(三月初六日)回来报告胜利而献馘、俘。

第二路,由侯来统率,伐殷将靡集于陈。陈当即后来封给妫满的陈,在今河南淮阳。这一路到辛巳(三月十五日)回来报告胜利而献馘、俘。

第三路,甲申(三月十八日),百弇奉命统率虎贲伐卫,胜利后回来报告而献馘俘。这个卫,当即豕韦的韦,在今河南滑县南

。因为那里原是豕韦之国,兵力较强,所以要用虎贲誓师之后,再去征伐。

。因为那里原是豕韦之国,兵力较强,所以要用虎贲誓师之后,再去征伐。

第四路,庚子(四月初四日),陈本奉命伐磿,百韦奉命伐宣方,新荒奉命伐蜀。磿、宣方、蜀,当是相互邻近的地点。磿即历,亦即栎,春秋时为郑地,在今河南禹县

[21]

。宣方可能即是春秋时郑地宛,在今河南长葛东北。蜀即战国时魏地濁泽(一作涿泽),在今新郑西南,禹县东北

。这一路是四路中的重点,该是南方有不少殷所属诸侯正集结在蜀、磿、宣方一带,准备联合抵抗南下的周师,所以武王同时要派三员大将一起进讨。乙巳(四月初九日),陈本、新荒回来报告联合作战的胜利战果,计生擒霍侯、艾侯、佚侯及小臣四十六人,并俘得战车八百零三辆。百韦也回来报告擒得宣方之君,并俘得战车三十辆。战果所以会如此之大,俘得的诸侯和战车如此之多,就是扑灭了这股诸侯联合军的缘故。霍侯所在的霍,当即《左传·哀公四年》所言“袭梁及霍”的霍,在今河南临汝东南

。这一路是四路中的重点,该是南方有不少殷所属诸侯正集结在蜀、磿、宣方一带,准备联合抵抗南下的周师,所以武王同时要派三员大将一起进讨。乙巳(四月初九日),陈本、新荒回来报告联合作战的胜利战果,计生擒霍侯、艾侯、佚侯及小臣四十六人,并俘得战车八百零三辆。百韦也回来报告擒得宣方之君,并俘得战车三十辆。战果所以会如此之大,俘得的诸侯和战车如此之多,就是扑灭了这股诸侯联合军的缘故。霍侯所在的霍,当即《左传·哀公四年》所言“袭梁及霍”的霍,在今河南临汝东南

,在蜀、磿以西一百四十里左右。艾侯、佚侯所在不详。后来百韦又奉命伐厉,该是进一步讨伐反抗的诸侯,厉即《春秋·僖公十五年》齐、曹两国所伐的厉,在今河南鹿县东

,在蜀、磿以西一百四十里左右。艾侯、佚侯所在不详。后来百韦又奉命伐厉,该是进一步讨伐反抗的诸侯,厉即《春秋·僖公十五年》齐、曹两国所伐的厉,在今河南鹿县东

,又在蜀、磿、宣方的东南三百多里。

,又在蜀、磿、宣方的东南三百多里。

上述四路的将领为吕他、侯来、百弇、陈本、百韦、新荒,共六人。《世俘解》谈到举行献俘典礼,“伐右厥甲小子则(原误作“鼎”)大师,伐厥四十夫家君则(原误作“鼎”)师”。“伐”是杀人以祭,见于殷墟卜辞。“甲小子”当指殷贵族。“家君”疑是“冢君”之误,指殷所属方国之君。这是说举行杀人献祭的典礼,杀殷贵族(甲小子)由大师主持,杀殷所属方国之君则由师(即师氏)主持。大师,即是太公望。太公望主要征伐殷的京畿,殷贵族由他俘得,故杀献由他主持。师氏即指上述讨伐南方的方国的六个将领,霍侯、艾侯、佚侯及小臣四十六人以及宣方之君,都是由他们俘得,故杀献由他们主持。由此可知,这六个将领都是师氏之职,就是当时周的六师的长官。值得注意的是,武王统率的克殷大军,大师吕望是吕氏,六师的长官之一吕他亦是吕氏,说明周的六师中,姜姓的吕氏之族占有一定的比重。

周在季历时期对山西地区有所开拓,到文王时期在黄河以北占有黎和邘,在黄河以南攻克了崇。到武王时期在黄河以北攻占了商的京畿,在黄河以南又消灭了商所属诸侯,于是克商的目的全部达到。

《逸周书·世俘解》对战果有总的统计:

武王遂征四方,凡憝国九十有九国,馘磿(原误作“魔”,从卢文弨校改)亿有七万(“七”原误作“十”,从章炳麟《菿汉昌言》校改)七千七百七十有九,俘人三亿万有二百三十。凡服国六百五十有二。

“憝”与“敦”同,“敦”是“伐”的意思 [25] 。“亿”在古代是十万。这是说,共征伐九十九个诸侯,得馘首十七万七千多,俘虏三十万多。另外降服的有六百五十二国。说明牧野之战胜利后,对于殷所属诸侯的战斗还是很激烈。这些数字出于夸大,并不确实。

《世俘解》还有武王在殷郊狩猎所获野兽的统计:

武王狩,禽(擒)虎二十有二,猫(小虎)二、麇(原误作“麋”,从顾颉刚引石声汉之说校改)五千二百三十五,犀十有二,氂(牦牛)七百二十有一,熊百五十一,罴百一十八,豕(野猪)三百五十二,貉(似狐之兽)一有八,麈(原误作“尘”,从卢文弨校正)十有六,麝五十,麋(四不像)三十,鹿三千五百有八。

古代用狩猎方式来演习作战,称为“振旅”或“大蒐”。殷墟卜辞中就有“贞其振旅,往弋于盂”(《殷虚书契续编》卷三,页二三,片七)的。殷代有战后狩猎的(《甲骨文字释林·释战后狩猎》)。上所记载的也是战后进行大规模狩猎。但其中有犀、氂,这在当时北方的自然条件下,不允许大量野生,该是从殷王苑囿中搜捕而得。当时殷王苑囿中养有很多珍禽异兽。《史记·殷本纪》说:纣“益收狗马奇物充仞宫室,益广沙丘苑台,多取野兽蜚(飞)鸟置其中”。同时依据卜辞记载,在殷京畿西南太行山南麓,殷王有个特定的狩猎区。武王所率军队,战后狩猎,该即在原来殷王的苑囿和狩猎区中进行,所以狩猎所得数量很多。但数字不免夸大。

《书序》说:“武王伐殷,征伐归兽,识其政事,作《武成》。”《史记·周本纪》作:“乃罢兵西归,行狩,记政事,作《武成》。”“狩”和“兽”古通用。孔广森认为《世俘解》“此一节颇与归兽事相类,意《武成》、《世俘》文多大同”(《经学卮言·尚书·武成序》)。其说可信。在大战胜利之后,进行大规模狩猎,擒获许多野兽而归,既是“振旅”性质,更有庆功的作用。

殷贵族重视贝玉,《尚书·盘庚中》:“兹予有乱政(“政”读作“正”,指官长)同位,具乃贝玉。”这是说殷有乱臣在官位,贪具贝玉。武王在克商中所俘财宝,主要是玉,《世俘解》说甲子之夕商纣把许多宝玉缝在身上自焚,武王使千人求之,“得宝玉万四千,佩玉亿有八万”。这是夸大的数字。

《大武》舞曲是西周的大舞,有歌有舞,共分“六成”,就是六场。据《礼记·乐记》所载《大武》“六成”的表演,结合《左传·宣公十二年》楚庄王引用的歌辞和《礼记·祭统》所说“舞莫重于《武宿夜》”,可知《大武》“六成”的歌辞,就是《周颂》中的《我将》、《武》、《赉》、《般》、《酌》、《桓》六篇(参见王国维《周大武乐章考》和高亨《周颂考释》)。这个舞曲武王以创作者出现,歌辞中的“我”即武王自称,实际上出于武王命令周公所作(《吕氏春秋·古乐》)。

第一场表演武王统率大军北征,歌辞是《周颂》的《我将》。说是要“日靖四方”、“我其夙夜,畏天之威,于时(是)保之”。就是说,要天天谋求平定四方,我早晚从事,畏敬上天之威,从而保护天下。

第二场表演武王克商,歌辞是《周颂》的《武》篇。说是“嗣武受之,胜殷遏刘,耆定尔功”。就是说,武王继承接受了文王的事业,战胜殷商,遏止了商纣杀害人民,从而奠定其功。

第三场表演武王征伐南国,歌辞是《周颂》的《赉》篇。说是“敷(普)时绎(怿)思,我徂维求定,时周之命”。就是说,为了普天之下大家喜悦,我前往征伐以求太平,使大家承受周的命令。

第四场表演从此使周朝疆域太平,歌辞是《周颂》的《般》篇。说是“於皇时周,陟其高山,嶞山乔岳,允犹翕河。敷(普)天之下,裒时之对,时周之命”。就是说,辉煌的周朝,既有高山峻岭,又有泉水会流于黄河。普天之下,大家聚集起来对答武王,从而接受周的命令。

第五场表演武王使用周公、召公分别指挥作战,歌辞是《周颂》的《酌》篇。说是“於铄王师……是用大介,我龙(宠)受(授)之。

王之造(曹),载用有嗣(司),实维尔公允师”。就是说,辉煌的王师,可用以取得大胜,我宠荣地把“王师”授给周召二公,因而勇敢的王的士兵,所用的“有司”(指将领),都成为二公出色的战士。

王之造(曹),载用有嗣(司),实维尔公允师”。就是说,辉煌的王师,可用以取得大胜,我宠荣地把“王师”授给周召二公,因而勇敢的王的士兵,所用的“有司”(指将领),都成为二公出色的战士。

第六场表演定王得胜回朝,歌辞是《周颂》的《桓》篇。说是“绥万邦,屡丰年,天命匪(非)解(懈)。桓桓武王,保有厥土,于以四方,克定厥家。”就是说,武王保卫了国土,平定了四方,安定了家室,从而使得万邦协和、屡有丰年。

六场《大武》舞曲,表现了武王克商的经过及其伟大成果。

当春秋时代邲之战,楚庄王在谈论中引用了《大武》舞曲,作出结论说:“夫《武》,禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和众、丰财者也。”这概括地指出了《大武》舞曲的主要宗旨。当鲁襄公二十九年,吴国公子季札到鲁国访问,“请观于周乐”,当乐工表演《大武》舞时,季札称赞道:“美哉!周之盛也,其若此乎!”(《左传》)说明《大武》舞曲的场面,确实十分美妙而生动,表现出了武王克商的盛况。

武王就是因为有克商的武功,得来了武王的称号。《武》篇说:“於皇武王,无竞维烈。”《执竞》篇又说:“执竞武王,无竞维烈。”就是说武王功绩之大,天下不能竞争。《桓》篇又说:“桓桓武王,保有厥土……”“桓桓”是形容武王的威武。

一月癸巳(二十六日)武王自周兴师。

二月戊午(二十一日)周师渡盟津,武王作《太誓》。

二月癸亥(二十六日)夜,周师布阵于牧野。

二月甲子(二十七日)早,武王在牧野作《牧誓》,与殷师战,当即得胜。昏,周占有商都,殷王纣自焚死,俘殷臣一百人。

三月丁卯(初一日)吕望奉命战胜殷臣方来,归来献俘。

三月戊辰(初五日)武王在牧野祭祀文王,宣布政令。

三月壬申(初六日)吕他奉命战胜越戏方,归来献俘。

三月辛巳(十五日)侯来奉命战胜殷臣靡集于陈,归来献俘。

三月甲申(十八日)百弇奉命率虎贲战胜卫(即韦),归来献俘。

四月庚子(初四日)武王命令陈本伐磿,百韦伐宣方,新荒伐蜀。

四月乙巳(初九日)陈本、新荒战胜磿、蜀归来,向武王报告擒获霍侯、艾侯、佚侯、小臣等四十六人等。百韦战胜宣方归来,向武王报告擒获宣方之君等。百韦又奉命伐厉,后又归来献俘。

四月辛亥(十五日)到乙卯(十九日)武王在牧野筑室,向祖先举行献捷礼。

六月庚戌(十二日)(?)武王在周庙向祖先举行献殷馘俘礼。

六月辛亥(十五日)(?)武王祭祀天位。

六月乙卯(十九日)(?)武王在周庙举行献殷属国的馘俘礼。

按:以上武王克商日程表,是依据王国维《生霸死霸考》(《观堂集林》卷一)排定的。六月的三个日子,从顾颉刚之说,认为《世俘解》记“四月”燎于周庙是“六月”之误。所有这些说法,都只是一种推测,还不能作为定论。

[1]

《左传·哀公七年》记载季康子使子贡对答吴太宰嚭说:“太伯端委以治周礼,仲雍嗣之,断发文身,臝(裸)以为饰。”说明春秋末年已经把太伯、仲雍作为吴国的始祖。《左传·闵公元年》记晋大夫士

说:“大(太)子(指太子申生)不得立矣。……不如逃之,无使罪至。为吴大伯不亦可乎?犹有令名,与其及也。”此处作“吴大伯”而不作“虞大伯”,则春秋初期已有人认为太伯为吴之始祖。实际上,当太王时,周的势力决不可能到达吴国,必须待周公东征以后,周的支族才有可能封到吴国。

说:“大(太)子(指太子申生)不得立矣。……不如逃之,无使罪至。为吴大伯不亦可乎?犹有令名,与其及也。”此处作“吴大伯”而不作“虞大伯”,则春秋初期已有人认为太伯为吴之始祖。实际上,当太王时,周的势力决不可能到达吴国,必须待周公东征以后,周的支族才有可能封到吴国。

[4]

《路史·国名纪》以为挚在平舆,平舆有挚亭。这是根据《说文》的,只是《说文》作“

”,说:“汝南平舆有

”,说:“汝南平舆有

亭。”《续汉书·郡国志》汝南郡平舆,刘昭注也说:“有挚亭,见《说文》。”汪孙远《国语发正》也说:“盖古挚国地,挚

亭。”《续汉书·郡国志》汝南郡平舆,刘昭注也说:“有挚亭,见《说文》。”汪孙远《国语发正》也说:“盖古挚国地,挚

古通用。”在今河南汝南附近。“畴”一作“

古通用。”在今河南汝南附近。“畴”一作“

”,《国语·郑语》记史伯说:“若克二邑,邬、弊、补、舟、依、

”,《国语·郑语》记史伯说:“若克二邑,邬、弊、补、舟、依、

、历、华,君之土也。”郑玄《诗谱》“

、历、华,君之土也。”郑玄《诗谱》“

”作“畴”。朱右曾《诗地理征》以为即春秋郑之犨,在今河南鲁山东南五十里。今按此说可从。《说文》有“雔”字,“读若

”作“畴”。朱右曾《诗地理征》以为即春秋郑之犨,在今河南鲁山东南五十里。今按此说可从。《说文》有“雔”字,“读若

”,可证从“雔”字与从“寿”之字,古音读相同。

”,可证从“雔”字与从“寿”之字,古音读相同。

[5]

王国维《鬼方昆夷

狁考》(《观堂集林》卷十三)以为鬼方、混夷、串夷、犬夷、獯鬻、严允、匈奴胡,都是一个部族的不同称谓。这一说法,只从读音相近来考虑,未必可信。混夷、犬夷当即犬戎,与獯鬻、严允不同,鬼方又与严允、犬戎非一族。鬼方当为后来的赤狄。《大戴礼记·帝系》说:“陆终氏娶于鬼方氏之妹,谓之女

狁考》(《观堂集林》卷十三)以为鬼方、混夷、串夷、犬夷、獯鬻、严允、匈奴胡,都是一个部族的不同称谓。这一说法,只从读音相近来考虑,未必可信。混夷、犬夷当即犬戎,与獯鬻、严允不同,鬼方又与严允、犬戎非一族。鬼方当为后来的赤狄。《大戴礼记·帝系》说:“陆终氏娶于鬼方氏之妹,谓之女

氏。”“

氏。”“

”,《世本》作“

”,《世本》作“

”,“

”,“

”即赤狄之姓“隗”。王国维以为《左传·定公四年》所载成王时分封唐叔,分给怀姓九宗,怀姓亦即隗姓,甚是。殷、周及春秋时赤狄部落侵扰的地区主要在今山西一带。

”即赤狄之姓“隗”。王国维以为《左传·定公四年》所载成王时分封唐叔,分给怀姓九宗,怀姓亦即隗姓,甚是。殷、周及春秋时赤狄部落侵扰的地区主要在今山西一带。

[7]

近人对于“

周方伯”,解释很分歧。徐中舒、严一萍都认为是受命为周方伯。徐中舒说:“

周方伯”,解释很分歧。徐中舒、严一萍都认为是受命为周方伯。徐中舒说:“

周方伯即文王往殷王宗庙中拜受殷王新命为周方伯之事。”见所著《周原甲骨初论》,刊于四川大学学报丛刊《古文字研究论文集》(一九八二年五月出版)。严一萍说:“

周方伯即文王往殷王宗庙中拜受殷王新命为周方伯之事。”见所著《周原甲骨初论》,刊于四川大学学报丛刊《古文字研究论文集》(一九八二年五月出版)。严一萍说:“

为周方伯,是此片所贞系周文王尚未为方伯之时。”见所著《周原甲骨》,刊于《中国文字》新一期(一九八○年三月香港出版)。李学勤、王宇信又认为王是商王,

为周方伯,是此片所贞系周文王尚未为方伯之时。”见所著《周原甲骨》,刊于《中国文字》新一期(一九八○年三月香港出版)。李学勤、王宇信又认为王是商王,

,告也,“所云册告周方伯于太甲,究为何故没有说明”。见所著《周原卜辞选释》,刊于《古文字研究》第四辑(中华书局一九八○年二月版)。日本学者伊藤道治又说:“这个

,告也,“所云册告周方伯于太甲,究为何故没有说明”。见所著《周原卜辞选释》,刊于《古文字研究》第四辑(中华书局一九八○年二月版)。日本学者伊藤道治又说:“这个

字,根据卜辞通例,是祭祀时把人作为牺牲之礼,不一定杀死。”王玉哲从其说,认为“这是以周方伯作为牺牲”。见所著《陕西周原所出甲骨文的来源试探》,刊于《社会科学战线》一九八二年第一期。徐锡台认为下一片是“告诉周方伯无乖戾的灾祸”,见所著《周原出土卜辞选释》,刊于《考古与文物》一九八二年第三期。我们认为把周原甲骨上的“王”解释成商王,甚至说这批甲骨是殷商末年掌占卜的卜人投奔周人时携带去的,不合情理。这批甲骨,字如粟米,笔画细如发,凿多方孔,有独特风格。记时方法和人名、官名都有周的特色,是周的卜辞是无疑的。

字,根据卜辞通例,是祭祀时把人作为牺牲之礼,不一定杀死。”王玉哲从其说,认为“这是以周方伯作为牺牲”。见所著《陕西周原所出甲骨文的来源试探》,刊于《社会科学战线》一九八二年第一期。徐锡台认为下一片是“告诉周方伯无乖戾的灾祸”,见所著《周原出土卜辞选释》,刊于《考古与文物》一九八二年第三期。我们认为把周原甲骨上的“王”解释成商王,甚至说这批甲骨是殷商末年掌占卜的卜人投奔周人时携带去的,不合情理。这批甲骨,字如粟米,笔画细如发,凿多方孔,有独特风格。记时方法和人名、官名都有周的特色,是周的卜辞是无疑的。

[9]

《说文》:“聝,军战断耳也。……聝或从首。”《诗经·大雅·皇矣》毛传:“馘,获也。不服者杀而献其左耳曰馘。”金文作“

”,从“爪”,或声。但是西周金文中,讲到战争胜利,每以“折首执讯”连言,如虢季子白盘、不

”,从“爪”,或声。但是西周金文中,讲到战争胜利,每以“折首执讯”连言,如虢季子白盘、不

簋、兮甲盘、师

簋、兮甲盘、师

簋等。可见原始办法是“折首”。割耳断手当是后起的减省办法。以猎取敌人的头来纪功,当出于一种原始的风俗。战国时,秦还应用,该是沿袭戎狄之俗。

簋等。可见原始办法是“折首”。割耳断手当是后起的减省办法。以猎取敌人的头来纪功,当出于一种原始的风俗。战国时,秦还应用,该是沿袭戎狄之俗。

[10]

《礼记·王制》正义引《五经异义》说:“今尚书夏侯、欧阳说,

,祭天名也。以

,祭天名也。以

祭天者,以事类祭之。以事类祭之何?天位在南方,就南郊祭之是也。古尚书说,非时祭天谓之

祭天者,以事类祭之。以事类祭之何?天位在南方,就南郊祭之是也。古尚书说,非时祭天谓之

,言以事类告也。肆

,言以事类告也。肆

于上帝,时舜告摄,非常祭也。许君谨按:《周礼》郊天无言

于上帝,时舜告摄,非常祭也。许君谨按:《周礼》郊天无言

者,知

者,知

非常祭,从古尚书说。”段玉裁《说文解字注》:“按郊天不言

非常祭,从古尚书说。”段玉裁《说文解字注》:“按郊天不言

,而肆师‘类造上帝’,《王制》‘天子将出征,类于上帝,皆主军旅言。凡经传言

,而肆师‘类造上帝’,《王制》‘天子将出征,类于上帝,皆主军旅言。凡经传言

者,皆谓因事为兆,依郊礼而为之。”

者,皆谓因事为兆,依郊礼而为之。”

[11]

过去对“文王卑服,即康功田功”有种种不同解释。伪《孔传》:“文王节俭,卑其衣服,以就其安人之功,以就其田功,以知稼穑之艰难。”孙星衍从马融本“卑”作“俾”,解释为“使”,从《广雅·释诂》解释“服”为“事”,又读“康”为“

”,认为这是说文王使就治安居之功、田作之功(《尚书今古文注疏》)。俞樾读“俾”为“比”,认为“卑服”是比叙其事(《群经平议》卷六)。孙诒让以为“俾”当从《尔雅·释诂》解释为“从”,是说“文王从先王之德而奉行之,即康功田功也”(《尚书骈枝》)。章炳麟以为“服”是“备”的假借,“康”当从《尔雅·释宫》“五达谓之康”的解释,认为“康功”指平易道路,“田功”是服田力穑,“前者职在司空,后者职在农官,文王皆亲莅之,故曰卑服”(《古文尚书拾遗定本》)。杨筠如从俞樾说,并读“康”为“荒”,“荒功与田功对文,盖谓山泽荒地”(《尚书覈诂》)。郭沫若读“康”为“糠”,认为“文王这位氏族酋长还在种田风谷”(《奴隶制时代》)。我们认为文王时代早已建立国家,不可能自己还在种田风谷。“卑服”当以俞樾之说为是,“康功”当以孙星衍之说为是。

”,认为这是说文王使就治安居之功、田作之功(《尚书今古文注疏》)。俞樾读“俾”为“比”,认为“卑服”是比叙其事(《群经平议》卷六)。孙诒让以为“俾”当从《尔雅·释诂》解释为“从”,是说“文王从先王之德而奉行之,即康功田功也”(《尚书骈枝》)。章炳麟以为“服”是“备”的假借,“康”当从《尔雅·释宫》“五达谓之康”的解释,认为“康功”指平易道路,“田功”是服田力穑,“前者职在司空,后者职在农官,文王皆亲莅之,故曰卑服”(《古文尚书拾遗定本》)。杨筠如从俞樾说,并读“康”为“荒”,“荒功与田功对文,盖谓山泽荒地”(《尚书覈诂》)。郭沫若读“康”为“糠”,认为“文王这位氏族酋长还在种田风谷”(《奴隶制时代》)。我们认为文王时代早已建立国家,不可能自己还在种田风谷。“卑服”当以俞樾之说为是,“康功”当以孙星衍之说为是。

[14]

《古本竹书纪年》:“纣六祀,周文王初禴于毕”(《通鉴前纪》卷五引)。王国维《古本竹书纪年辑校》:“《唐书·历志》:纣六年,周文王初禴于毕,虽不著所出,当本《纪年》。”据此,周文王已“初禴于毕”,可知武王上祭于毕,当即指禴祭,并非祭周文王之墓。《易·既济》九五:“东邻杀牛,不如西邻之禴祭,实受其福。”过去注释者认为东邻指殷王纣,西邻指周文王,这是可信的。雷学淇《竹书纪年义证》:“按班固《通幽赋》云:东厸虐而歼仁,应劭注:东厸谓纣。颜注:厸古邻字。是西汉时有此解。《礼·坊记》引此爻辞,郑玄注:东邻谓纣国中也,西邻谓文王国中也。”所谓“西邻之禴”,即指“周文王初禴于毕”。禴有春祭、夏祭、薄祭三义,此处是用薄祭之义。《周易》王弼注:“牛,祭之盛者也。禴,祭之薄者也。祭祀之盛,莫盛修德,故沼沚之毛,

蘩之菜,可羞于鬼神。”西周初年的禴祭,不是指祭宗庙而是指祭天神。《汉书·郊祀志》载杜邺说王商曰:“东邻杀牛,不如西邻瀹祭,言奉天之道贵以诚质,大得民心也。”“瀹祭”即是“禴祭”,可知“禴祭”是“奉天”之祭,既然周文王初禴于毕,后来周武王上祭于毕,该是沿袭周文王祭天神的礼制,决非祭周文王之墓。

蘩之菜,可羞于鬼神。”西周初年的禴祭,不是指祭宗庙而是指祭天神。《汉书·郊祀志》载杜邺说王商曰:“东邻杀牛,不如西邻瀹祭,言奉天之道贵以诚质,大得民心也。”“瀹祭”即是“禴祭”,可知“禴祭”是“奉天”之祭,既然周文王初禴于毕,后来周武王上祭于毕,该是沿袭周文王祭天神的礼制,决非祭周文王之墓。

[21]

卢文弨云:“案黄歇说秦云:割濮,磿之北,磿近濮,在商畿内可知。”按卢说不确。“磿”即春秋时郑地历,或作栎。《国语·郑语》记史伯曰:“若克二邑,邬、弊、补、丹、依、

、历、华,君之土也。”“历”一作“栎”,《史记·郑世家》:“厉公出居边邑栎。”索隐:“按栎音历,即郑初得十邑之历也。”在今河南禹县。

、历、华,君之土也。”“历”一作“栎”,《史记·郑世家》:“厉公出居边邑栎。”索隐:“按栎音历,即郑初得十邑之历也。”在今河南禹县。

[25]

敦即金文之

,王国维《不

,王国维《不

敦考释》:“

敦考释》:“

皆迫也,伐也。

皆迫也,伐也。

者,敦之异文。《诗·鲁颂》敦商之旅,笺云:敦,治也,武王克殷而治殷之臣民。其实,敦商之旅犹《商颂》云裒荆之旅,郑君训裒为俘是也。宗周钟云:王

者,敦之异文。《诗·鲁颂》敦商之旅,笺云:敦,治也,武王克殷而治殷之臣民。其实,敦商之旅犹《商颂》云裒荆之旅,郑君训裒为俘是也。宗周钟云:王

伐其至,寡子卣云:以

伐其至,寡子卣云:以

不淑,皆

不淑,皆

之训也。

之训也。

,与虢季子白盘博伐之博、宗周钟

,与虢季子白盘博伐之博、宗周钟

伐之

伐之

同义。《诗·常武》铺敦淮

同义。《诗·常武》铺敦淮

,铺敦即

,铺敦即

之倒文矣。”杨树达《诗敦商之旅克咸厥功解》(收入《积微居小学述林》卷六)谓:“敦者,伐也”,并云:“《逸周书·世俘解》云:憝国九十有九国,憝与敦同,敦国谓伐国也。”所作解释都很确当。

之倒文矣。”杨树达《诗敦商之旅克咸厥功解》(收入《积微居小学述林》卷六)谓:“敦者,伐也”,并云:“《逸周书·世俘解》云:憝国九十有九国,憝与敦同,敦国谓伐国也。”所作解释都很确当。