奥丁是一个非凡之人,他智慧卓绝,建立了丰功伟绩。他的妻子名叫弗丽吉达,我们称她为弗丽嘉。奥丁具有预知之能,他的妻子也会占卜。通过预测未来,他知道自己将会名扬北方世界,受到超越诸王的礼敬。因此,他告别了土耳其,热切地踏上前往北方的旅程。跟随他的是一大群男女老少,他们随身携带着大量奇珍异宝。凡他们所到之处,都流传着关于他们的光辉事迹。他们不似凡人,更似神明。

——斯诺里·斯图鲁松,《小埃达》前言(约 1230 年)

北欧众神的真实身份是什么?他们是来自近东的移民,向北穿过德国,到达应许的家园斯堪的纳维亚:他们是和你我一样的人类,只是更加聪明,更加美丽,更加文明。至少有位中世纪冰岛的基督教作家是这样宣称的,尽管他将斯堪的纳维亚北部存留的大量神话传说记录了下来。为何先祖会崇拜假神呢?中世纪的基督教学者需要对此做出解释。因此,有种理论得到了广泛的传播,即基督以前的众神都是魔鬼,是撒旦派来的恶灵,企图引诱人类犯下过错。但是,还有一种理论也具有解释的效力,那就是斯诺里·斯图鲁松在上面的引文中所提出的主张:所谓的众神实际上是优秀的人类,是来自特洛伊的移民——这种理念被称为神话史实说(Euhemerism,又译为欧赫美尔主义,认为神话传说是基于真实事迹改编的,得名于古希腊哲学家欧赫美尔。——译者注)。斯诺里·斯图鲁松是 13 世纪的冰岛学者、政治家、诗人和领主,他给我们留下了关于北欧诸神最详尽、最系统的叙述。对他而言,北欧众神——即所谓的阿萨神祇——必为人类,是个令人信服的理念。特洛伊战争之后,失败一方的后裔决定向北迁居,把他们先进的技术和智慧带给德意志地区和斯堪的纳维亚的原住民。后来者的文化更为优秀,取代了原住民的文化,使原住民说起了后来者的语言。第一代移民过世之后,被人们奉为神明,加以崇拜。

斯诺里·斯图鲁松(1179—1241)生于冰岛一个显赫的家族,曾深入参与冰岛和挪威动荡的政局。他著有一本诗歌专著,被称为《小埃达》。此书包含四个部分:《韵律大全》,一首展示多种诗歌韵律的长诗;《吟唱诗艺》,对比喻形象,即比喻复合词进行了解释;一篇《前言》;一篇《古鲁菲被骗》。斯诺里死于冰岛的雷克霍特,在自家的地窖之中被挪威国王的密探杀害。他临终前的最后一句话是:“别砍我!”

13 世纪冰岛学者、政治家和诗人斯诺里·斯图鲁松的雕像,位于他的家乡冰岛雷克霍特。

Photo Fred Jones;

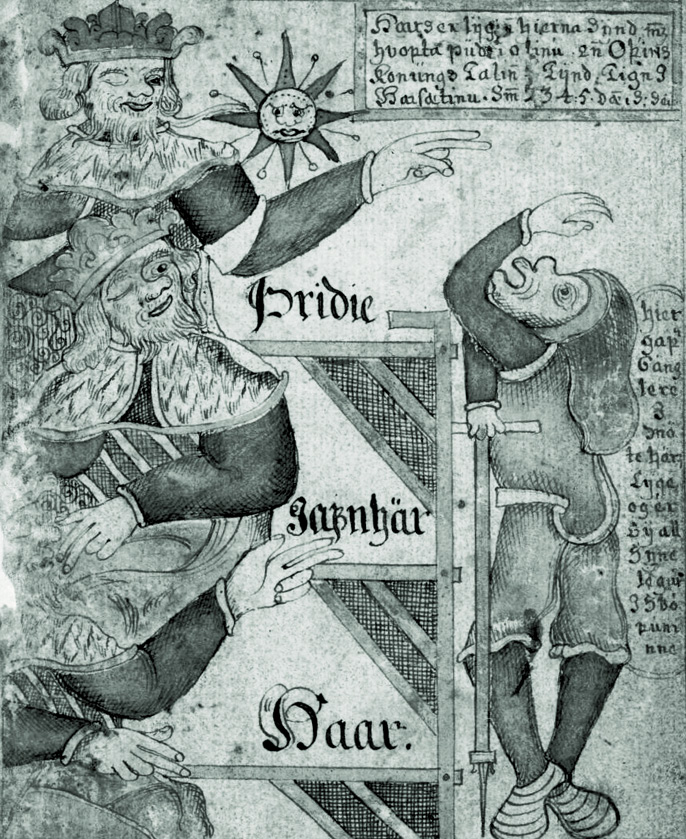

斯诺里意图在他的《小埃达》中阐释传统北欧诗歌的技法,而这需要大量的神话背景知识。因此,他设立了一个明确的框架:尽管现在不该信奉异教神明——神明也不过是一群聪敏的近东移民,但是,和他们相关的故事依然充满意义,富有趣味。于是,他在这本诗歌专著的前面,用瑞典国王古鲁菲的故事作为序言。古鲁菲曾遭受了双重的欺骗:第一次骗他的是女神葛冯(这个故事会在第 1 章中提到);第二次受骗是在他醒悟到受骗之后——他前往阿萨诸神所在的阿斯加德,想要多加了解这些欺诈者。他被请进了王宫大殿,在此与哈尔、爵汉尔和斯莱德(至高者、齐高者、第三位)会面。古鲁菲和他们问答良久,从中了解到许多关于诸神的信息,知晓了创造天地与人类的过程,还有世界的终结,诸神的黄昏——届时诸神和巨人将对战沙场,最终大地会被重塑。哈尔和两位同僚劝勉古鲁菲,请他对得来的知识加以善用。然后,他们三人和巨大的宫殿、森严的堡垒一同消失了。古鲁菲返回家乡,把自己的所见所闻四处传布。

古鲁菲国王会见哈尔、爵汉尔和斯莱德,出自 18 世纪冰岛手抄本。

,Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Reykjavík;

斯诺里还写过另外一部关于北欧诸神的重要作品:《英林萨迦》(英林家族的传说)。它是《挪威列王传》的第一部分,后者根据其开篇第一个词又被称为《世界之环》。在这部作品里,他同样采用了《小埃达》中的说法,对阿萨神祇进行了神话史实化的解释。但是,他在此更为详尽地描述了诸神的力量,并指明他们就是瑞典和挪威列王的祖先。尽管经过了理性化和系统化的处理,斯诺里的神话作品仍是我们了解北欧诸神和英雄故事的重要途径。然而,在阅读斯诺里的著作时,我们需要将下面这件事始终铭记于心:作者是中世纪的基督徒,根据自己的身份,他会对部分材料做出调整。因此,他引入了史前洪水的概念,让霜巨人除一人之外全部淹死在这场洪水之中。这段故事是作者的发明,源于《圣经》里让巨人灭绝的诺亚的洪水。在现存的其他北欧传说之中,完全找不到支持这段故事的证据。尽管斯诺里对北欧神话的了解肯定比我们要深厚得多,但有时他也会碰到知之不详的概念,于是就会生编硬造。我们还怀疑,斯诺里知道的故事不止于他讲出来的这些——比如奥丁把自己吊在世界之树尤克特拉希尔上,“将自己献祭给自己”。神明被吊起献祭和基督受难的故事严重“撞车”,对于一个虔诚的基督徒来说,重述这段神话或许并不令人愉快。

没人拿得准“埃达”这个词的确切含义——斯诺里的著作被冠以“埃达”之名,最早出自一份手抄本。埃达的含义之一是“老祖母”,或许是指神话知识源远流长,和女性关系密切。在 14 世纪的冰岛,这个词也被用来指代“诗学”一类的作品。北欧古代诗歌分为两种类型。第一种精雕细琢,被称为吟唱诗歌,诗中使用了谜语般的隐喻系统,也就是比喻复合词。最简单的比喻复合词可能就是合成词,比如用“思想的工匠”指代“诗人”,用“精灵之光”指代“太阳”。然而,许多比喻复合词更加复杂,更加隐晦;解码它们的意思依赖人们对神话的了解程度。因此,想要理解“冈罗德玉臂上的重荷”说的是谁,我们需要知道,奥丁曾经引诱巨人之女冈罗德,以期为诸神和人类获取诗仙蜜酒。用这样的词汇来描述奥丁,就把他和引诱者的形象联系了起来,让人想到他为诸神和人类赢得了重要的文化宝藏;而用其他比喻,如“悬吊之神”,就会让人联想到牺牲者的形象,想到他为了获得卢恩符文的知识,把自己吊在世界之树上——吊死祭品似乎是取悦奥丁的最佳方式。除了第 3 章中谈到的索尔的几段历险,吟唱诗歌鲜少记叙神话故事,但神话传说和此类诗歌之间依然存在联系,主要在于神话传说支持了比喻复合词的隐喻系统。

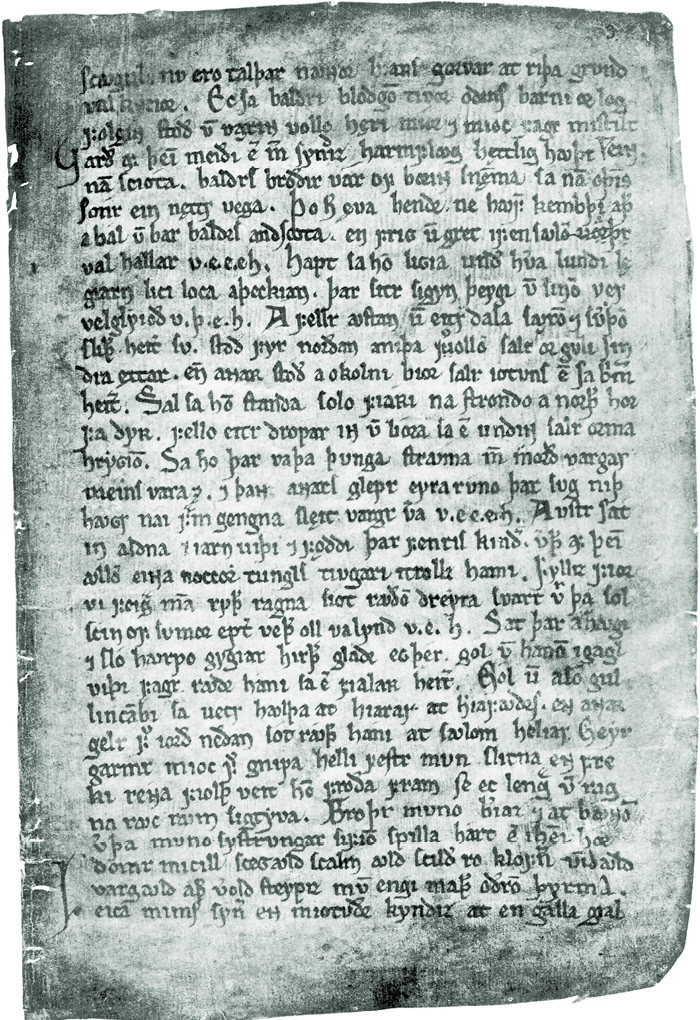

《皇家手稿》(约 1270 年)展示了《女占卜者的预言》中的部分诗行。

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Reykjavík;

第二种北欧古代诗歌被称为埃达诗歌。它的形式相对简单,押头韵,和用同语族的日耳曼语言——古英语以及古高地德语——写就的早期诗歌是一致的。这种诗歌之所以被称为“埃达”,是因为它所讲述的许多故事,为《小埃达》中的神话构建了基础。采用这种韵律的诗歌,大部分都是通过一卷手抄本才保留至今。这卷手抄本的正式名称为 GKS 2365 4 to ,现今被保存在雷克雅未克的手抄本研究院中。冰岛主教布林约尔维·斯汶逊于 1662 年将这卷手抄本献给了丹麦国王,它因此得名“Codex Regius”,即《皇家手稿》。尽管这卷手抄本是于 1270 年左右在冰岛写就的,成书时间比斯诺里的《埃达》晚了四十年左右,但其中的许多诗歌和内容却出现在斯诺里的著作中。斯诺里写作之时,似乎已经存在成文的神话英雄诗歌集供他参考引用。本书中所引用的诗歌全都源于这一合集。不过,在《皇家手稿》之外,还存在着其他几首神话的埃达诗歌,包括:《巴德尔的噩梦》,预示了巴德尔之死;《海恩德拉之歌》,以一位女巨人的身份传达了大量的神话知识,其中列出了女神芙蕾雅最喜爱的英雄之一的祖先令名;《里格的赞歌》,解释了社会阶层是如何形成的(本书中埃达诗歌的篇章名皆从译林出版社《埃达》,诗歌内容皆为译者自译。——译者注)。还有一些埃达形式的诗歌散见于维京时代英雄的散文故事(萨迦)中,大多讲述的是古代斯堪的纳维亚英雄的事迹;这些诗歌被称为古代萨迦。

在中世纪,关于北欧神话传说的记叙几乎全部源于冰岛,并用冰岛语写就。只有一部重要的作品除外,那就是《丹麦人的事迹》——这部巨著是用拉丁语写就的,作者是生活在 1150—1220 年左右的丹麦僧侣萨克索·格拉玛提库斯。萨克索的绰号是“博学者”。在序言中,萨克索告诉我们,在前基督教时代,丹麦人“用自己的语言把字母刻在岩石上,重述祖先的丰功伟绩。这些故事早已用他们的母语写成了歌曲,被广为传颂” 1 。萨克索也提到,当时的冰岛人中流传着丰富的神话传说,并在他自己的书中采用了从他们那里获得的材料。像斯诺里一样,萨克索虽然讲述了神明和英雄的事迹,却把他们描绘成了人类。在他笔下,他们聪明狡黠,生活在史前时期的丹麦。奥丁再度被说成是极富智慧的智者:“一个人类……被欧洲人广泛地,尽管是错误地,当作神明来信仰。” 2 尽管萨克索秉持怀疑的笔调,但他仍然记录了大量内容,支持着别处的记载;他最突出的贡献在于,为几名特别重要的斯堪的纳维亚英雄提供了详尽的信息,例如将在第 5 章中讲到的斯塔卡德尔和毛裤子拉格纳(Ragnarr loðbrók,loðbrók 意为“毛裤子”)。

冰岛南部斯通重建的中世纪农庄。

Photo Gernot Keller;

萨克索称,冰岛人铭记着英雄传说并把它们保存了下来,这一论点得到了北欧神话传说两大文献的支持。《诗体埃达》和《散文埃达》(又称《老埃达》和《小埃达》——译者注)这两部著作确实都是在北大西洋岛屿上写就的。在 9 世纪,冰岛上的定居者主要来自挪威。在冰岛人的起源神话中,他们自称是生而自由的贵族的后人,不愿接受国王金发哈拉尔的暴政,于是迁居于此。移居到这个新拓居地的,还有其他一些来自不列颠诸岛上的盎格鲁-斯堪的纳维亚属地的斯堪的纳维亚人,奴隶则从凯尔特地区被运送而来。古老的故事也必然从斯堪的纳维亚本土随之而至,乘着拓居者的长船四处旅行,在小小的农户中被忆起重述——蛰伏在茅屋顶之下,一户又一户的人家就这样度过漫漫冬日长夜。因此,几个世纪以来,冰岛都是往昔异教的知识宝库。

斯诺里在写作《小埃达》时,手头可能已经有了少许埃达诗歌的手抄本合集。但我们也不能低估,中世纪的人到底可以在记忆中储存多少资料。斯诺里的脑海里无疑装满了海量的诗歌,当中既有吟唱诗歌,又有埃达诗歌。基于这些诗歌,或许还有散文体的重述故事,他从中提取出了写作《小埃达》所需的材料。实际上,斯诺里的著作为后世确立了北欧神话的形态——当灵活多变的故事被写成了白纸黑字,便会不可避免地导致这一结果。但神话从来就没有“最原始”的版本;想要确定谁才是第一个讲故事的人,这是不可能做到的。每个个体的重述合在一起,构成了我们对神话的结构和意义的总体认知。每个新的版本,不管是一整首诗、一个比喻复合词,还是一处用典,又或者是石雕、木刻、绘画、织物或瓷器上的形象,都能让我们对神话思维产生新的洞见,让我们了解神话是在怎样的情境下和运用它的文化发生关联的。

我们将在第 2 章中看到,北欧神话对创世的解释不止一种,但争论哪种才是“真的”或“原初的”毫无意义。正如埃及神话沿着整条尼罗河衍生出多个版本,北欧神话也是属于所有维京后裔的文化财产,不论他们生活在北欧世界的哪个角落。在所谓的维京大迁徙之中,古诺斯语族群离开斯堪的纳维亚,移居到不列颠的部分地区,到诺曼底,到北大西洋群岛——一开始是冰岛,后来也抵达了法罗群岛、奥克尼群岛和设德兰群岛。再晚些时候,他们定居格陵兰岛南部,甚至一度在北美建立了拓居地。斯堪的纳维亚人曾沿着第聂伯河航行至黑海,在君士坦丁堡皇帝的瓦兰吉卫队中服役,还建立了俄罗斯的第一个公国。

地理上的分散意味着大一统的丧失,没有哪一个版本的神话可堪当人人信仰的权威。权威信条大多来自拥有经典的宗教,如犹太教、基督教和伊斯兰教。在这些宗教中,神圣经文逐渐演变,某些信念被公认为正统,然后进一步强化成真道(尽管人们会对此进行不同的诠释)。从丹麦的日德兰半岛,北到拉普兰边境,西到维京时代的都柏林甚至格陵兰,南到诺曼底,东到君士坦丁堡,每个说古诺斯语的群落都信奉着一套不尽相同的神话,用它来履行神话的职责——解释形而上的大问题。

来自瑞典上胡格达尔的维京时代挂毯,上面描绘着骑马者、船只和树木纹饰。

Jamtli Historieland Östersund;

当传说跨越地域的疆土,穿过语言的边界,它们自身也在发生变化。如果我们比较西格尔德/齐格弗里德的故事的不同版本——奥地利-德国传承自 1200 年左右的《尼伯龙根之歌》和第 4 章中重述的北欧诗歌、散文版本——我们会发现,主要人物之间的关系完全不同。在南方的版本中,故事的重点在于妹妹向自己的兄弟复仇,因为她的丈夫被兄弟杀害。在北方的版本里,妹妹原谅了自己的兄弟,向她的第二任丈夫发起了可怕的复仇,因为他谋杀了她的兄弟。这些差异之处反映了文化范式的变迁:故事探究的是嫁为人妇之后应当向哪一方效忠。神话和传说是可塑易变的:当它们具备文化上的效用,它们就会被记诵、被重塑、被保存——通常是以书写或其他形式确定下来;一旦它们失去意义,它们就湮灭无迹。在北欧的神话体系之外,必然还有过大量关于神明和英雄的故事。这些居于一隅或广为流传的故事,如今已永远消逝。

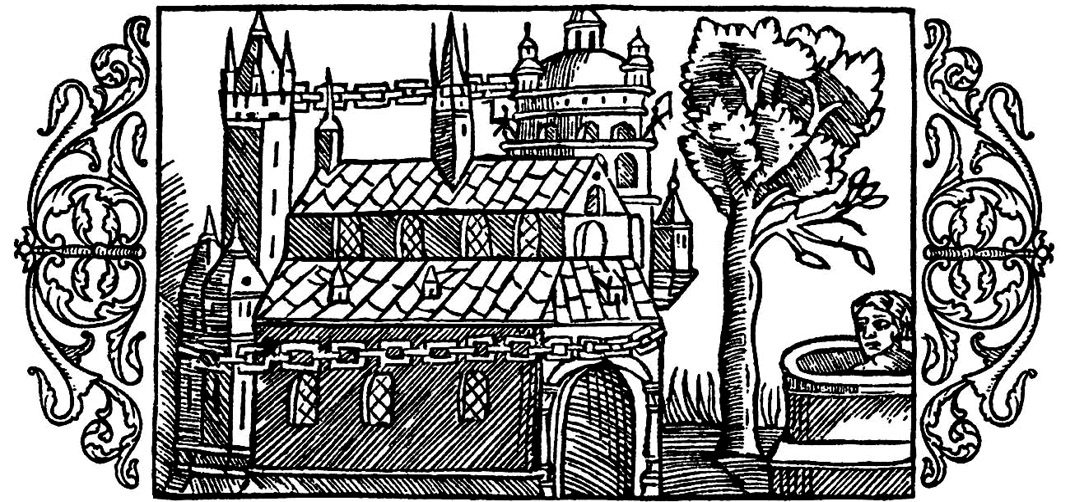

关于神话体系中遗失的瑰宝,我们所知的线索有些来自前基督时代信仰的早期遗迹,有些源于考古发现,还有一些源于石刻——在古代北欧地区,这一来源尤为重要。尽管古代北欧的宗教仪式似乎大多在室外举办,人们还是修建了神庙。一位不来梅的学者亚当曾经写到,瑞典中部的乌普萨拉有一座宏伟的神庙。这一记载可以追溯到 11 世纪 70 年代。瑞典皈依基督教的时间要远远晚于挪威和冰岛,而乌普萨拉又是所有活动的中心:包括政治、行政、宗教以及法律。亚当告诉我们,在乌普萨拉的神殿里,索尔、沃顿和弗丽可(即索尔、奥丁和芙蕾雅)的雕像坐在王位之上。索尔位居中央,其余二神陪坐左右。神殿近旁有一棵高大的常青树,树下有一口井,信徒们会把人牲溺死在里面。树上还会吊着作为祭品的人和动物,狗、马和人一起晃来荡去。如上文所说,和奥丁有关的神话全都强调了吊死祭品的重要性,把它当作牺牲祭祀的主要形式。

奥劳斯·马格努斯的《北欧民族史》(1555)中所绘的乌普萨拉神殿,可以看到井里有一个被当作祭品的人牲。

from Olaus Magnus, A Description of the Northern Peoples ,1555 (Hakluyt Society);

1903 年,在挪威南部的西富尔德,有个农民在自家田里挖地,从一个土堆中挖出了船只的残骸。次年夏天,奥斯陆大学的考古学家对此地进行了发掘,出土了一艘精雕细刻的大船。这艘船长 21.5 米,宽 5 米,由橡木木板构成,建造的时间大约是 820 年。船上可以容纳 30 名桨手。834 年,这艘船被拖上岸,为两名身份高贵的女性充当棺椁。其中一位年龄介于 70—80 岁之间,另一位大概在 50 岁上下。她们躺在富丽堂皇的墓室中,同眠在一张床上。墓室位于船桅后方,立于甲板之上。墓室中挂满了绣花壁毯,堆满了随葬品——家具、衣物、鞋履、梳子、雪橇,还有一个装饰精美的木桶——所有这些东西全都摆放在两位女性周围。除此之外,墓中还发现了十五匹马、六条狗和两头小牛的骨骼。一同下葬的应该还有贵重金属器皿,但封土曾在中世纪被人破坏,已经全都失窃,只有这些更大更重的物品遗留了下来。它们是如此的精美,以至于人们推测,那位年龄较大的女性可能是一位女王。在奥斯陆的维京船博物馆里,你可以参观到奥赛伯格号和其他两艘类似的船。

9 世纪的奥赛伯格号,在挪威奥斯陆的维京船博物馆中展出。

Bjorn Grotting/Alamy;

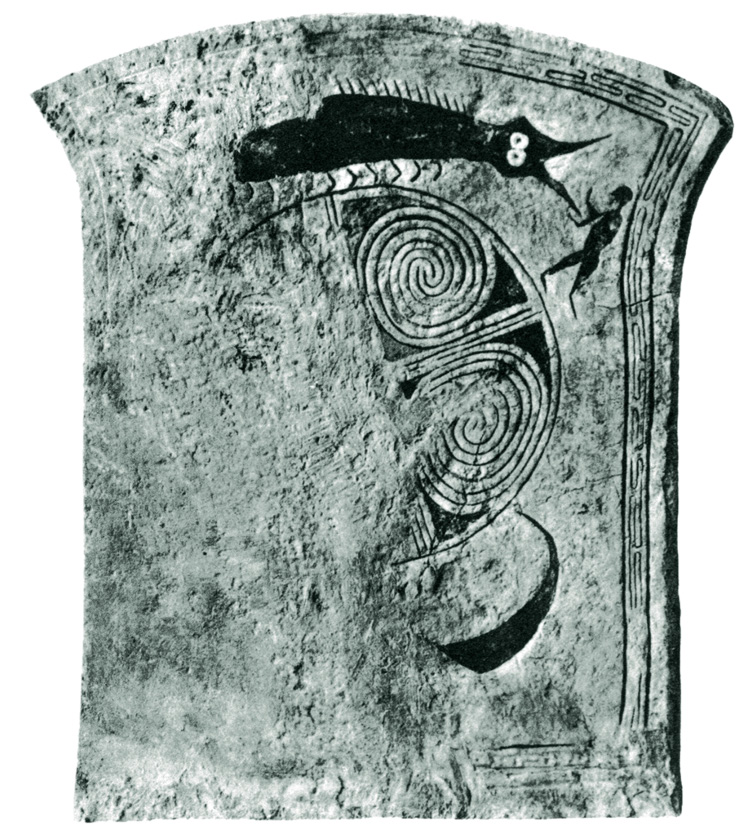

在哥得兰岛哈瓦尔堂区的奥斯特思发现的石画。

Gerda Henkel Foundation;

这幅石画来自哥得兰岛哈瓦尔堂区的奥斯特思,作画时间可以追溯到 400—600 年。画上有一只多足怪兽,还有一个人把手放到怪兽嘴里,或者是抓住它的下颚。有人把这一场景和魔狼芬里尔咬掉提尔之手的故事进行比较。再发挥一下想象力,这个千足虫一样的生物也可能象征着将在世界末日吞掉奥丁的野兽。

索尔和巨人希密尔出海钓鱼,用牛头当鱼饵,来自(约)10 世纪的英国北部坎布里亚郡的戈斯福斯垂钓石。

Werner Forman Archive;

考古发现还加深了我们对北欧神话世界的认识,让我们知晓故事中的武器、盾牌、房屋和船只大概是什么模样。依靠这些实物,我们得以扩展对神明和英雄世界的想象重构。在墓葬中还找到过其他一些物品,表明墓主是一名巫师,会在仪式中使用魔法道具。根据神话中的记载,墓葬船会被火化成灰,或放归于海;这类葬礼不会给考古学家留下任何踪迹。然而,奥赛伯格墓葬船的存在证明,对于名门望族来说,船只也可以当作棺椁用于土葬。

丹麦莱尔的“奥丁”像。人物身着女式服装,被两只渡鸦拱卫。

Nationalmuseet, Copenhagen;

想要证实北欧神话传说并详细阐述,最重要的文物莫过于维京时代的石刻——凿刻在石头上的画像或是神明与英雄的立体雕像。这些文物主要保存在一些岛屿上,比如马恩岛或哥得兰岛,这些岛屿是维京大迁徙的前哨。它们位于瑞典和芬兰之间的波罗的海,长久以来,此处都是北欧海洋贸易和出行的十字路口。哥得兰岛存留了 475 幅绘有复杂场景的雕刻画像石。根据一些标志性的细节,我们可以从中辨认出骑着八足天马斯莱普尼尔的奥丁,铁匠伏尔隆德的传说,还有希格尔德传奇的部分情节。

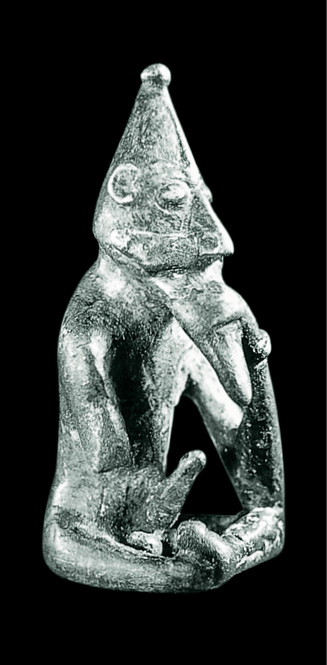

被认为是弗雷的小型金属人像,来自瑞典拉灵格。

Nationalmuseet, Copenhagen;

由于有的画像石具备极为独特的细节,如奥丁的八足天马或索尔钓中庭巨蟒用的牛头,我们只能把它解释为对某个特定的北欧神话的表现。通过这种方式,我们可以把现存的神话传说和维京世界各个地方的画像石联系起来。在每个群落之中,承继的故事都会掺杂当地的传说。在每一个社区,当地的传统都会与传承故事融合在一起,而最让人震惊的是,在马恩岛上,一些北欧神话形象居然被刻在了基督教的十字架上,与基督信仰建立了对话。描绘屠龙者希格尔德故事的图案,可以让人想起《启示录》中的圣米迦勒屠龙。十字架的长柄上刻着奥丁之死——在诸神的黄昏之时,奥丁被魔狼芬里尔吞噬。这枚十字架来自马恩岛的柯克安德斯,被称为索尔瓦德十字架(根据石匠的卢恩符文签名命名)。诸神之父奥丁的死亡图景和基督形成了强烈的对比,因为基督在死后还会复生。远至俄罗斯的伏尔加河流域,都能发现绘有希格尔德故事的石画和物品,其中瑞典拉姆松德石刻最为著名。我们将在后面的几章中看到,这些图像是如何与神话原文相互匹配的。

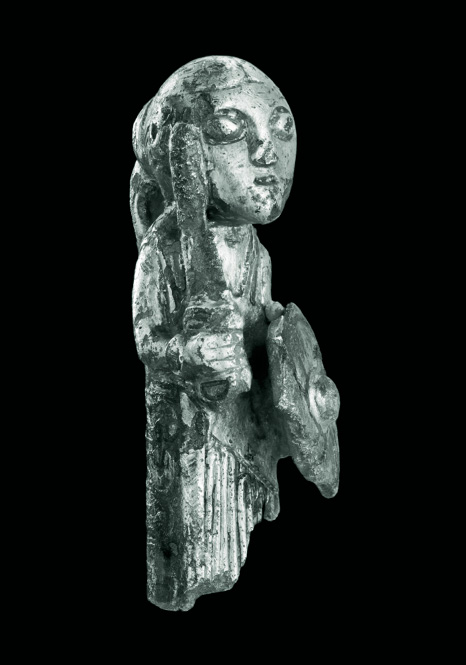

手持宝剑和盾牌的女子,可能是一名女武神,见于 800 年。近期发掘于丹麦哈比。

Statens Historiska Museet, Stockholm;

近期人们还发现了一些金属制品,大部分都是极为微小的雕像。越来越多的雕像上被辨认出北欧诸神的形象。在这些雕像中,有最近在丹麦莱尔出土的奥丁像:奥丁端坐王位,他的两只渡鸦栖在椅背上。另一个惊人的例子来自丹麦哈比,是一个武装女子的塑像(瓦尔基里女武神)。它们的地位可以和之前的一些发现相提并论,如著名的冰岛埃尔兰德的索尔雕像和具有巨大阳具的瑞典拉灵格塑像——这个小型塑像通常被认为是弗雷。考古、神话和传说之间的交互一直处于动态变化之中,不断有新的发现改变着我们的想象认知。

最后,在解读北欧神话之时,我们也会用到中世纪早期日耳曼世界的类似传说。盎格鲁-撒克逊人崇拜的神明和北欧诸神名称相似——提尔(Tiw),沃顿(Woden),图诺(Thunor),弗丽格(Fricg),相当于斯堪的纳维亚语系中的提尔(Týr),奥丁(Óðinn),索尔(Þórr)和弗丽嘉(Frigg)。一个星期中星期二(Tuesday),星期三(Wednesday),星期四(Thursday),星期五(Friday)的称呼就是用这些神明的名字来命名的。在古英语的文献中,绝少提到这些神明。有一处是在智慧诗中,把基督的救赎之力和制造偶像的沃顿进行对比。另一处是在《九种药草之咒》中,里面提到沃顿用九种 “光荣木”(九根树枝三个一组,互相成六十度排布,如此构成的形状中包含了所有卢恩符文。——译者注)抽打蟒蛇。在现存的少量古高地德语文献中,还有一些其他咒语,里面提到了和北欧诸神姓名相似的神明。

这些来自邻近文化的只言片语,既没有斯诺里的《小埃达》的详尽阐释,也没有埃达诗歌故事的清晰逻辑,相比之下,它们极为神秘难解。盎格鲁-撒克逊教会无意保存前基督信仰,并且长期垄断文字书写,以致关于异教过去的故事宝藏全部流失了。就算是在盎格鲁-撒克逊人的本土德国大陆,神话资料也没能幸存下来——英国传教士勤于在此拯救灵魂,摧毁了异教徒的避难所。英雄传说稍好一些,在两种语言中都有保存。我们将会借助古英语史诗《贝奥武甫》和《提奥》,以及德语的《尼伯龙根之歌》来阐明斯堪的纳维亚的英雄传说。

1 Saxo Grammaticus, The History of the Danes , ed. Hilda Ellis Davidson, trans. Peter Fisher (Cambridge, 1979), page5.

2 Saxo Grammaticus, The History of the Danes , ed. Hilda Ellis Davidson, trans. Peter Fisher (Cambridge, 1979), page 25.