上海市开展的高职教育“双证融通”改革试点,充分吸收“工作过程系统化”课程开发理论要求和“职业标准体系层次”思想的内涵,确定课程体系设计基本思路:

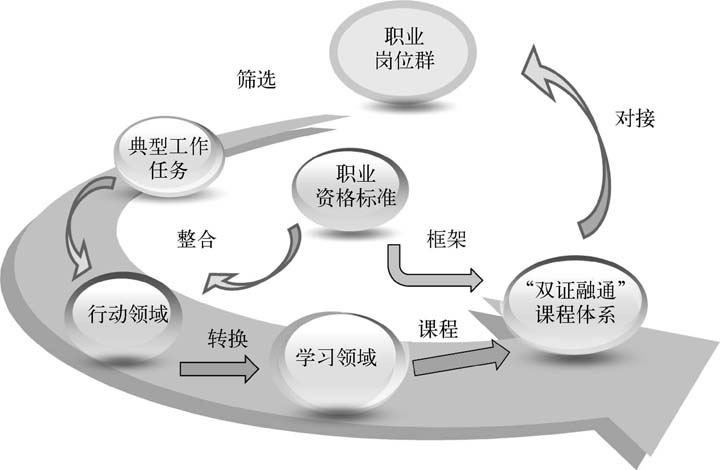

根据人才培养目标的要求,以提升学生的综合职业能力为目标,依据工作过程系统化的设计方法,从目标职业岗位群提取和筛选典型工作任务,结合国家、行业职业标准中的职业功能,归纳整合成行动领域,将实际工作任务按照技能培养规律和学生认知规律进行教学化处理,重构成学习领域(课程),重点做好“双证融通”课程的转换。在按分层化国家职业标准理念设计的课程体系框架下,将不同的课程根据职业能力类型和复杂程度合理排序,构成高职“双证融通”试点专业课程体系,注意做好“双证融通”课程的前后衔接和综合素养的培养(设计思路见图3-2)。

图3-2 “双证融通”改革试点专业教学设计思路

从前文所述的课程设计思路可看出,在构建高职“双证融通”课程体系过程中,描述任职资格的职业资格标准必然占据重要位置。职业资格既是专业课程内容选择的主要依据之一,更是构建课程体系框架的理论依据,即对应分层化的国家职业标准体系,用分层化的职业能力目标引导知识体系,围绕“职业性”和“高等性”的融合,以多元整合的课程模式构建专业课程体系,拓宽技术技能人才培养的视野,做到全方位地思考人才培养方案的设计

。

。

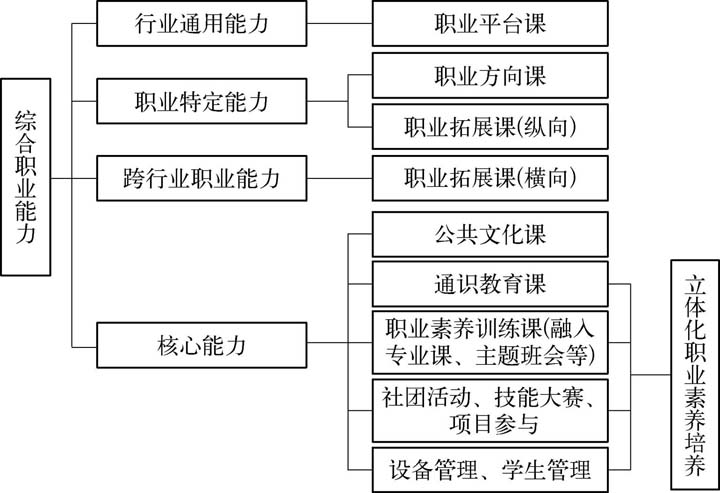

从而,可以将整个课程体系分为由公共课与专业课两大类组成。其中,专业课被重整为职业平台课、职业方向课、职业拓展课,各类课程可分设“必修”与“选修”。从而,在“双证融通”课程为核心的课程体系框架中,将全部课程分为公共文化和通识教育课、职业平台课、职业方向课和职业拓展课四类,确定各类课程的功能定位如图3-3所示

。

。

图3-3 课程分类及各类课程的功能定位

图3-3中,专业课程中的职业平台课是为构建行业通用能力而设的课程,职业方向课则对应于岗位职业特定能力,要求通过学习能够适应岗位典型工作任务的要求。职业拓展课分为横向拓展和纵向拓展两类,横向拓展对应营销、客服、质量管理等便于在行业间迁移的跨行业职业能力,纵向拓展是为了促进学生职业能力深化、综合应用能力增强而开设的课程。

公共课程包括公共文化课和通识教育课,除了承担显性的基础理论和政治思想教育的功能外,还可以通过教学内容、方法和手段的转变,围绕数学应用、交流表达、革新创新、与人合作、解决问题、自我提高、外语应用、信息处理等职业核心能力培养要素,达到促进隐性的职业核心能力提升的效果,促进学生综合职业能力的培养。同时还应明确,单凭公共课程尚不足以满足核心能力培养的要求,还需结合以职业素养训练课为核心,结合社团活动、校园环境、技能大赛等的立体化职业素养培养体系完成。

用构建的体系框架设计“双证融通”人才培养模式下的课程体系的总体要求是:一要准确把握高职学生的身心特征及学习特点,科学合理地安排课程;二是遵循技术技能人才成长与培养的规律,大胆改革创新,重点突破仅从学科体系角度衔接的传统。职业能力培养按照由低级、中级到高级,技术技能培养由简单到复杂、从单一到综合的规律,循序渐进地设置课程、编排内容。相关课程设计原则如下所述。

(一)打牢理论基础,体现高教属性

公共文化课既是职业核心能力培养的重要环节,也是高职教育高教属性的体现。随着现代职教体系的完善和高职教育功能的多元化,必然会有更多学生进入本科院校深造,公共文化课程的作用显得愈发重要。同时公共文化课程又是促进数字、语言和信息技术运用等核心能力提升的重要载体。因此,为避免高职教育中职化、职业教育培训化,需要开设适合学生认知规律及学业基础,内容逐步深化的文化理论课程。并在课程建设中坚持:关注学生身心健康、常抓政治思想教育、夯实数学和信息技术基础、强化语言应用能力、知识学习与能力培养并重等。

(二)重视通识教育,提高全面素质

通识教育课程的设置主要围绕艺术欣赏与审美、科学精神与体验、生态环境与人文关怀等方面展开,目的是使学生具备独立的思考能力、正确的审美观念、初步的艺术修养,以及对环境和生活的关注意识等。通识课程的设置,有利于促进学生全面素质的培养,体现高等教育以人为本、关注人的全面发展的功能;通过此类课程的熏陶,对于工程类专业的学生更有变技术为艺术,提升就业“附加值”和技能“保鲜期”的作用。设置通识教育课程时可考虑与校园文化和办学特色有机结合。

(三)突出专业课程,强化能力培养

职业平台课与职业方向课等专业课程在课程体系中占有核心地位,是岗位职业能力培养的关键环节。其中,职业平台课要求覆盖从事某行业普遍需要的知识和技能,可通过下列方法确定具体课程:参照教育部发布的《高等职业学校专业教学标准(试行)》设定基本必修课程;依据“双证融通”课程衔接需要设立必要课程;结合岗位(群)职业能力的要求确定特色课程。

职业方向课与岗位工作任务和要求密切相关,与相关职业的职业标准直接对应。在“双证融通”改革下的课程体系中,职业方向课的核心无疑是“双证融通”课程。根据《上海市高职教育双证融通人才培养改革实施办法》

文件的规定,“双证融通”课程的开发应依据相关职业(工种)的国家职业标准并结合岗位群职业能力的要求进行。这些课程的内容既要覆盖高级技能证书的核心内容,还要包括初、中级技能证书的基本内容。课程设计中可以把国际权威职业资格证书的内容、世界技能大赛的理念融入融通课程或相关课程,实现技能的梯度递进。同时根据专业面向的目标岗位设置校本课程、特色课程等。

文件的规定,“双证融通”课程的开发应依据相关职业(工种)的国家职业标准并结合岗位群职业能力的要求进行。这些课程的内容既要覆盖高级技能证书的核心内容,还要包括初、中级技能证书的基本内容。课程设计中可以把国际权威职业资格证书的内容、世界技能大赛的理念融入融通课程或相关课程,实现技能的梯度递进。同时根据专业面向的目标岗位设置校本课程、特色课程等。

(四)关注拓展课程,发展学生专长

设置纵向拓展课程的目的是深化专业学习,突出专业方向,凸显综合化、实战性的特色;设置横向拓展课程则是为了拓宽学习领域,促进就业创业。可以用专业选修课系列(即台湾地区院校所谓的学程)的形式根据职业能力或就业岗位需要设置不同的课程,采用完全学分制的院校可借鉴台湾地区院校,用课程地图的形式可视化地表现出各门课程之间的内在联系。使学生根据职业规划和自身需要自主选择,做到因材施教、学以致用。学工部门和专业教研室做好职业倾向测评和选修课程的辅导工作,引导学生选择与目标岗位类别对应的拓展岗位。