下载掌阅APP,畅读海量书库

立即打开

如果把人比作一架机器,那它的燃料就是食物。食物转化成葡萄糖,葡萄糖分解成二氧化碳和水,同时释放出能量,维持人体的活动。血液中葡萄糖(血糖)含量过低时,我们会觉得头昏无力,眼前发黑。血液中葡萄糖含量总是过高时,就患上所谓的糖尿病。正常情况下,血液中葡萄糖的浓度是怎么维持在一个相对稳定的范围内的呢?

1850—1855年,法国生理学家贝尔纳发现,肝脏能合成糖原(糖原是由许多葡萄糖分子聚合而成的物质,主要的生物学功能是储存能量),还能把糖原转化成糖分,起着稳定血糖的作用。

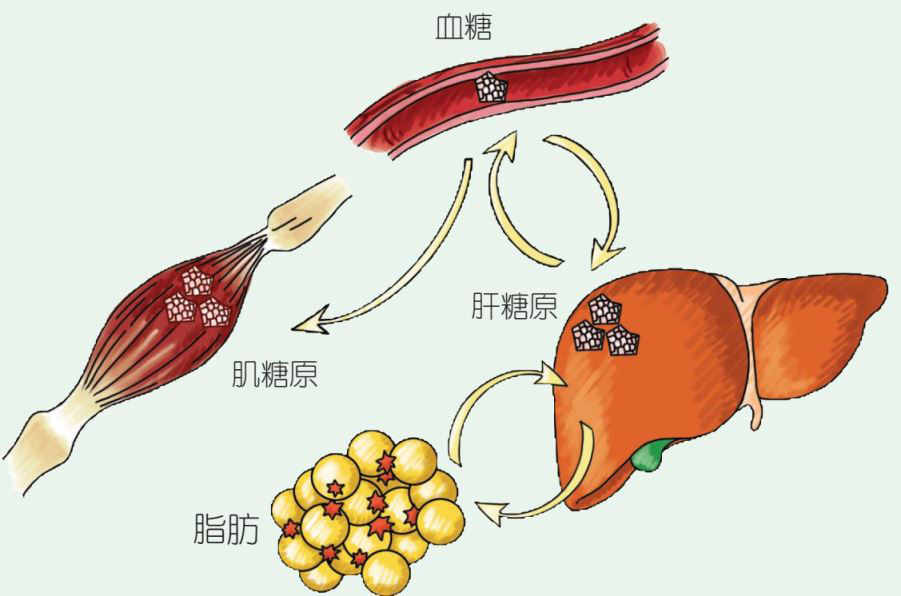

1929—1940年,捷克—美国生物化学家卡尔·科里和格蒂·科里夫妇发现,葡萄糖通过血液流动,被送往全身各处,在身体细胞中,葡萄糖被分解并产生能量;血液中葡萄糖浓度升高,表示糖分多余,此时血糖可转变为肝糖原将能量暂时储备起来,也可以转变成肌肉中的糖原(肌糖原),供给肌肉活动。合成糖原后剩余的血糖则可转变为脂肪,还可以在转氨酶的催化作用下转变为某些氨基酸。

1947年,科里夫妇凭借在糖代谢领域的杰出工作,一起获得诺贝尔生理学医学奖,他们是继居里夫妇及其女儿女婿之后第三对获得诺贝尔奖的夫妇。

但是,我们吃的食物中主要的营养物质除了糖类,还有蛋白质和脂肪,是不是只有糖类才能变成血糖呢?1932—1936年,中国生理学家蔡翘和助手易见龙解开了这个谜:肝脏可以把糖类、蛋白质和脂肪合成糖原,等需要时再释放出葡萄糖,而肝脏释放出的血糖大部分来自蛋白质和脂肪。

糖代谢Ⓢ