指南针是一种利用磁性物质与地球磁场的相互作用指示方位的指向仪器。指南针是中国古代四大发明之一,它的诞生,改变了人类历史和文明发展的进程。

早在春秋战国时期,中国人就发明了最早的磁性指向装置——司南。司南由一块方形地盘和一只具有磁性的勺状物构成,使用时,勺状物在地盘上旋转,以勺柄指示方向。由于勺状物底部与地盘接触面过大,旋转时摩擦力较大,导致指示方位的准确性不高。真正具有实用性的指南针装置出现在北宋时期,用一根悬吊在空中或浮在水面上的细磁针指示方位。

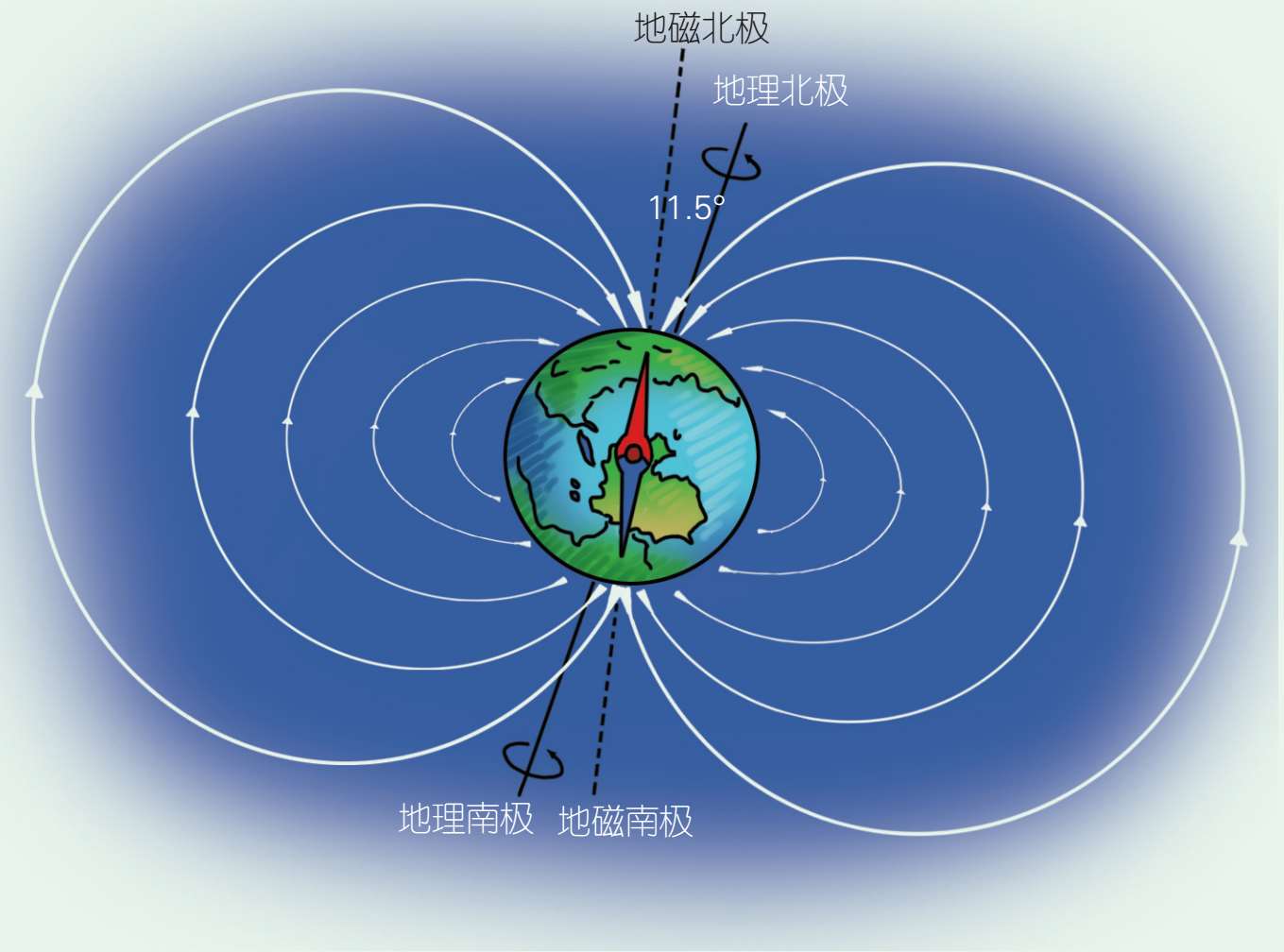

磁性物质都有两极——磁南极和磁北极。当两个磁性物质靠近时,同性相斥,异性相吸。地球有一个由地核形成的巨大磁场,称为地磁场。指南针上的磁针与地磁场相互作用,静止时,磁针南极指向地磁北极方向,磁针北极指向地磁南极方向。地磁场的磁北极位于地理北极点附近,磁南极位于地理南极点附近。地磁南极和地磁北极与地理上的南、北极点距离很近,但两者位置并不重合。指南针指向的是地磁南、北极的方向,与地理上的正南、正北方向有一定偏差,这一偏差的角度称为磁偏角。

磁偏角示意图Ⓢ

北宋沈括在《梦溪笔谈》中首次记录了磁偏角现象,“方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也”。沈括明确指出,指南针指的是南偏东一点的方位,并不是正南方向。直到400年后,意大利航海家哥伦布才在远航美洲的途中观察到磁偏角现象。

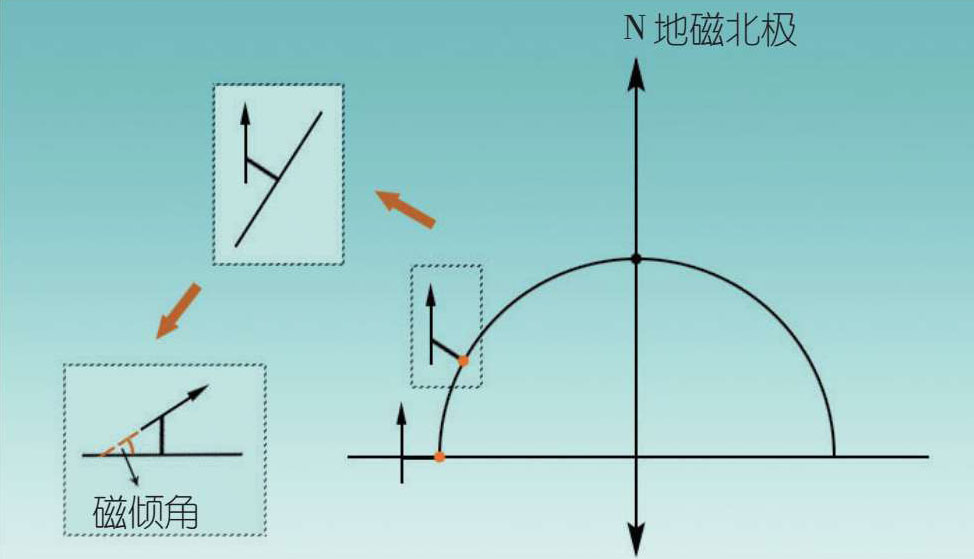

磁倾角示意图Ⓞ

地面上的磁针永远与所在地地磁场磁感线的切线方向平行,由于磁力线呈弧形,除赤道外,在地表上的任意一处,以地表水平面为参照系,磁针总是指向地表水平面的斜上方。磁针与地表水平面之间的夹角称为磁倾角。纬度越高,磁倾角越大,在南、北极点处,磁倾角为90°。中国古代文献中没有明确提到磁倾角,但从中国古人制作指南针的一些做法中可以推断,他们已经知道磁倾角的存在,并在制作指南针时适当进行校正。

北宋《武经总要》中介绍了一种指南鱼的制作方法:首先将普通铁片制成鱼片状,然后烧红,沿南北方向放置,使其冷却。其原理是:当铁片烧红时,内部原子(相当于有磁性的微粒)无序排列;当其沿南北方向放置时,受地磁场影响,铁片中的微粒定向排列,产生磁性。铁片冷却后,微粒的排布状态便被固定下来,铁片因而可以长时间地保存磁性。值得注意的是,书中特别提到,在铁片冷却过程中,要将指北的鱼尾稍微向下倾斜。正常情况下,由于磁倾角的存在,指北的鱼尾会向地表水平面上方倾斜。指南鱼冷却过程中,人们有意使鱼尾向下倾斜一定角度,这样制成的指南鱼,使用时指北的鱼尾就会呈水平状态。从上述做法中可以看出,那个时候的中国人已经知道磁倾角的存在,并且采取措施,消除磁倾角对指南针装置使用的影响。

指南鱼Ⓞ