一、解题: “哲学”是出于欧洲的一个词,在中国和印度都是新词。我们用的大概是出于日本的汉字译名,而在印度除直接用欧洲语原词以外,一般用的印度词是古语的“见”(darśana),其语源和中国佛教译经中说的“正见”“邪见”之“见”相同。这些都是用欧洲原词的含义来分别出自己的同类的对象。这从一方面说是个比较明白的现代分类,但从另一方面说又不免把古代思想割裂。因此用较模糊的“哲学思想”来概括和欧洲的同类而又不完全相同的研究对象,也许比较合适。这是指有整体性和系统性而不专对某一方面具体事物的思想,或则说是宇宙观,包括人生观。这样,哲学和数学在性质上有些相同。哲学成为不用符号和公式的数学,或则毋宁说是用语言符号的数学。这样看法对非常看重数的中国和印度的哲学思想可能更合适些。这又可以包括宗教行为和社会风俗以至政治经济活动中所蕴含的底层思想在内,对于中国和印度也许更切合实际,因为古代这里都缺少欧洲那样的专业性较强的哲学行业,更像欧洲的中世纪。

“印度”泛指历史上中国所称的印度,即南亚次大陆。所谓“天竺”,包括了现在的印度、巴基斯坦、孟加拉国,还涉及尼泊尔、不丹和阿富汗等国。在公元八世纪以前,这些几乎是分不开的。八世纪至十二世纪以后,尽管在文化和哲学思想上还很难划清地域边界,但比较可以逐渐限于现在的印度国境内了。

“史”指的是一八五七年以前。一八五八年英国宣布解散久已统治印度的东印度公司,英政府直接管理整个印度即南亚次大陆。以孟加拉的社会改革家罗易(Ram Mohan Roy,一七七二—一八三三)和德里的诗人迦利布(Ghālib,一七九六—一八六九)的哲学思想来结束这部“史”,正好标志承上启下的特征,而且两人分别代表了当时还不像以后那样严重对立的印度教徒和伊斯兰教徒。

二、背景: 印度哲学思想不是一个封闭体系,因此仅仅从本身的社会历史背景解说还不够,需要扩大范围,考虑到欧洲、阿拉伯、伊朗、中国。这样可以看出古代印度是从西到东的一个文化枢纽,不涉及外国是说不清古印度的哲学思想的。无论从内部结构或外部联系上考察,都可以大致划分前期、后期,以公元八至十二世纪作为过渡时期。伊斯兰教在七世纪兴起统一阿拉伯以后,迅速向东方和西方扩展。这对东方,尤其是印度,特别有影响。这段时期在中国正是从晚唐、五代到南宋的分裂时期;随后便是蒙古族崛起(一二〇六年起),统一中国,还联合其他族西征中亚,其继承者侵入印度次大陆,最后建立帝国(一五二六)。正是在元以前的这段时期内,中国出现了程颢(一〇三二—一〇八五)、程颐(一〇三三—一一〇七)、朱熹(一一三〇—一二〇〇)的理学体系;印度出现了商羯罗(Śankara,约八、九世纪)和罗摩奴(Rāmānuja,约十一至十二世纪)的“不二论吠檀多”体系。把这些作为类似背景上的思想反映的平行现象,也许能有利于说明印度“不二论”体系的发生和发展以及其内在核心和对外作用。同样情况也出现在印度莫卧儿帝国亡国(一八五七)前,英国东印度公司把在印度生产的鸦片运到中国引起战争(一八四〇)时期。正在这一时期,印度出现了以绝句式的哲理诗集和书信集闻名的乌尔都语诗人迦利布;中国出现了思想家、诗人龚自珍(一七九二—一八四一),写出《己亥(一八三九)杂诗》绝句集等名篇。以上提到的中、印哲学家和诗人彼此之间差别很大,但可以说是对类似的时代大问题的各自依据不同文化思想传统作出的不同形式的回答。这些思想影响在二十世纪的印度和中国也还没有完全绝迹,是特别值得注意的。

三、依据: 考察哲学思想首先自然是依据文献。在古印度,个人是不被重视的,往往只留下一个名字,甚至连名字也没有。不少文献是世世相传,代代修订,层层积累的。因此不能照讲欧洲哲学家或则中国秦、汉以来的历史人物那样讲古印度的书和人。文献就是有发展变化的人。要像分析一个人那样分析一部书。这还不够,还得根据文物考察哲学思想。举例说,在古希腊马其顿王亚历山大入侵古印度(公元前三二七—前三二五)以前,古印度是否有神像且不论,而这以后,犍陀罗艺术兴起(公元一世纪后),佛教成为“像教”,非佛教的各种神像也遍及各地。本来拜佛只是修塔,代表大自在天的只是一段石柱形“林加”(linga),阿育王(公元前三世纪)建立的也只是大石柱和塔。流传至今各地崇拜不衰的仍是“林加”。伊斯兰教反对拜偶像,因此进入印度以后,毁了许多庙宇和神像,将阿拉伯的图案艺术带进了印度。从象征到图像,又从图像到象征,有形和无形的神的标志(符号)是和哲学思想中的宇宙及人的概念相呼应的。注意到文物还不够,还得依据社会风俗即人群活动来考察哲学思想。除了石窟造像和壁画等古代遗留下来的遗迹以外,还有当前活人的传统习俗行为。这也向我们用行动显示传统思想。举例说,以崇拜罗摩或者黑天为中心的节日活动很多,很形象化,故事化,显然是男神为主。崇拜另一对神大自在天和雪山女的种种化身的节日活动就是另一样。大自在天是苦行之神,又是舞蹈之神,他们夫妇的神像是象征性的,崇拜活动也富于象征性,而且显然是女神为主。这样的大规模的长时期的人群活动在哲学思想上当然有反映,有呼应。因此,考察古代印度的哲学思想,以口头流传的和写下的文献为主要依据,又必须以沉默的文献(文物)和行动的文献(民俗)为依据或参照。对这三种文献读解出其结构和意义,互相参照而发现其内在系统,才比较可以看出印度哲学思想的全貌,也比单独依靠流传下来的写本为可靠,因为印度是十九世纪初才开始印刷古书的。

四、主题: 一种哲学思想体系总是为或多或少的一些人所接受并传播才能存在下来。这种思想必然影响人的行为,两者互为表里,却又不会完全一致。任何抽象思想之所以能为人群接受,必然是对其生活、行为能起作用,也就是回答了他们的思想上和实际生活上的问题。这个问题和答案,我们可以称之为主题(theme)。有大的主题,是一时代和一地区的大多数人关心并接受的。有小的主题,是一时期一部分人(阶级、集团)所接受的。哲学思想不是个人的事。历史上没有无人理睬的个别人的孤立的思想会流传下来。因此,把种种哲学思想体系作为对一种主题的种种答案,为种种人所接受、传播,比较合乎实际。一种哲学思想体系,不论表达得如何抽象,或则是离我们现在所容易理解的情况如何远,它能为人群所接受必定是当时的人对它有所了解。这样才能共同构成一个“场”,含有吸引和排斥的力量。不论它如何简单或则繁琐,它必自成一个系统,包含着一个信息核心。它还不可能没有矛盾和歧义,这样才能产生变化。在一个层次上,这是个封闭的体系。在另一个层次上,它还是开放的体系。它本身可以是个“格式”(scheme),同时又是个“框架”(frame),成为知识的格局,又是思想的模式。它还反映在一个人以至一群人的思想中,成为个人行动和社会行动的指导者和组织者。所有这一切都围绕着大小主题而产生、发展、衰减、变化。这些哲学思想表现为一些语言符号系统,各有“所指”(signifié),又各有“意义”(signification,sense),都可以直接或间接追溯到社会以至个人对自然界和社会的观察、认识以至行动的需要上去。照这样了解,我们就可以分析出它本身的内在思想结构(封闭性体系)和它的外在社会关系结构(开放性体系)。还可以把不止一种的哲学思想联系起来,较全面地认识其意义。这样,自然也会联系到我们现在的思想参照系上来。以上的看法至少在印度哲学思想史中是不无根据的。

照上面所说这样考察印度哲学思想史,我们就有可能提出一些新问题,做新探索。例如,古印度的一地区的一部分人对于“有(存在)”“梵”“我”问题曾分别提出,做过探究,而后又联系起来,其“所指”和“意义”是什么?这同社会性的“祭祀”和巫术仪式有什么关系?为什么会用同一个语言符号表达不同时期不同情况下的主题?又例如佛教思想中最得普遍承认的是“三宝”(佛、法、僧)。这是“皈依”(原语是“走向避难所”)的对象。什么是“皈依”?“三宝”是如何“应运而生”的?这个核心体系的内在涵义(结构)和外在作用(上下文)是什么?为什么它能在一个时期内为上自帝王,中至商人,下至妓女和强盗所接受,却并未见为生产者(狩猎者、农民、工人)所拥护?作为宗教,它所宣传的究竟是出世的“寂灭”,还是入世的“轮回”?为什么佛教在楞伽岛(斯里兰卡)和缅甸保持兴盛时,在本土却大分裂,为大乘佛教所攻击,双方都衰落;大乘佛教传入中国兴盛时,却在本土衰落;大乘佛教传入日本兴盛时,中国的大乘佛教又为在印度东部兴起的密宗(喇嘛教)和在中国兴起的禅宗、净土宗所代替而衰落(元、明、清)?这些不同时期、不同地区的各种佛教各自回答什么问题,也就是说,各有什么主题?佛教和耆那教相似,为什么佛教传出境而兴旺却在本土终于灭亡,耆那教不传出境而在本土分为两派传到现在?“苦行”(tapas)、“戒杀”(ahiṃsa)究竟有什么“意义”?由此形成一些什么思想体系?各有什么主题?为什么历两千年而不衰?在印度,超然的“出世”身份更便于发挥世俗指导者的作用,“无私产”(aparigraha)更便于运用他人私产,这样的社会结构在哲学思想结构中有什么样的反映?从《利论》《欲经》中的现实世俗哲学思想是否可以联系到上古印度人对待科学、技术、年代历史、战争、权力、享乐等的态度和思想?十世纪到十九世纪中,战争、劫掠、反抗、镇压、残杀连续不断,在哲学思想中有无反映?如何反映的?“虔信”(bhakti)和“力”(śakti)的“意义”应如何分析,如何“解说”?诸如此类问题可列入或联系各种主题来考察。当然,作为“史”,还应当注意尽可能排列出时代和地区及各阶级、阶层、社会集团的人群,但不必预作价值判断。

五、读解: 在整个格局中,我们应当说明背景和主题,而内容则让所考察的对象自己说话,我们只进行“读解”。这样和我们论述而摘引原书作为证明不同,更方便读者自己思考和提出不同问题及意见,并且便于引导他们进读全书。印度古人著作除歌诀体外,常用对话辩论形式,照引原文更为生动、自然,不比转述难懂。这样便需要引出系统较完整的全篇或核心而撇开繁琐的罗列。略举几部佛教文献为例,《大般若经》(及“现观庄严”)、《大智度论》《大毗婆沙》《瑜伽师地论》之类带丛书性质,不能也不必征引。阿育王选定的七部经要说一下,也不必引。《转法轮经》(巴利语本)、《缘生论》《五蕴论》《般若波罗蜜多心经》构成一个发展系统。《中论·观因缘品》《辨中边论·初品》《阿毗达磨俱舍论·破执我品》又可成一个系统。依此类推。这些可以照现代人习惯的新形式排列。好的古汉语译文经过这样编排后不必句句译成白话亦易了解。对本文先作“读译”(分析性封闭型解说),后作“读解”(综合性开放型解说)。对于《吠陀》《奥义书》以及许多哲学著作自然也只能照上例摘引自成系统的部分。直接读文献时,术语是个难关,但不需要一一下定义,因为不能孤立了解而且总含有歧义。说明术语需要先明体系,在整体结构中考察零件。分别说术语的如《俱舍论》《集论》,其实不是词典,而是用术语合成的一个结构。若离开系统,互相关联的术语便会失去主要意义。读解语言必须联系“上下文”或语境。读解文物和民俗更是这样。至于如何“读解”,需专题讨论,这里不谈。

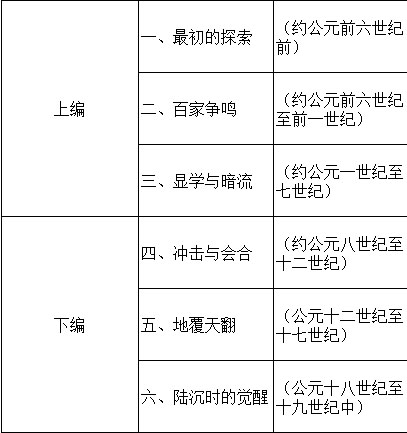

六、篇目: 为了说明,暂试拟大的篇目如下:

这样分段落就可以把几千年的印度哲学思想史在十九世纪中叶截断而自成系统,仿佛一个有机整体的分段发展,一部英雄悲剧。既作为整体,那就不能以偏概全,只说零星部分,所以不限于学派、人、书。六篇分上下编,以七、八世纪伊斯兰教进入为界。显然是在二十世纪的“参照系”上不得不这样看,而且也符合截至十九世纪中叶的历史发展实情。这样可以把哲学思想和社会历史结合起来而考察其整体结构和意义。

下面再略说对各篇的点滴设想。开头稍详,算个引子,和旧时一般说法不大相同,主要是从整体解说局部,不以局部代替整体,同时搜寻一个语言符号系统的上下左右的“意义”。

第一篇《最初的探索》中,首先要说明自然和人的上古环境。那时整个印度次大陆上森林覆被,河流交错,三面环海,北有雪山(喜马拉雅,即“冰雪堆积处”)隔开了中国,仅有一线可通;向东陆上通连缅甸;西北方山中有条通道直达境外;南北东西各地散居一些部族;在西北部早就出现城镇,有两处已经发掘出来,估计还可能有。发现了上面有类似文字的陶片,但没有文献流传,也弄不清是什么人的遗迹。不知为什么这些城镇消失于地下,不知究竟是由于生态的变化、自然的灾害或则人为的迁徙、战争的消灭。由此可见上古时这块次大陆上有着一些不同文化的部族居住。其中有一些人聚居在五河流域(旁遮普,即“五河”),文化发达,留下了丰富的文献。这种文化后来向东方和南方传播,有了发展和变化,其他地区和其他部族(包括那些消失了的城镇中的居民)没有遗留这样古老的文献,但是东部和南部的不同文化有可能后来逐渐渗入了文献总集,不过是用原来较发达文化的通行语记下来或则改作的。因此印度的上古文献需要分别层次。源出西北部的一个有较高文化语言的部族的诗歌文献,是第一个层次。这称为《吠陀》,就是“知识”。

《吠陀》社会中的人的结构可说有三个部分。一是专门从事采集、狩猎、游牧、耕种、纺织、制作工具和武器的人,是直接生产者。以后社会分工发展,这部分专业生产者由种种来源分化成为两部分,其中一部分的社会地位降低,成为另一种人。二是能用武器保卫本族并掠夺他族财富的男性,是另一类的“生产者”。三是会用巫术一类的方式掌握自然和人事的变化的人。有这种知识的人掌握了由现实和想象构成的虚的世界,将巫术、科学、艺术等知识同实际行为结合在一起。他们能运用语言和法术来描述、支配并预告这个虚的世界的变化。他们成为又一种特殊的“生产者”。《吠陀》就是他们中的一些家族口头创作并流传、结集的。这是他们用自己的语言作出的虚的世界的“知识”。对于这个虚的世界的探究与现实生活有关,是当时大家共同关心的主题。这些兼职或专业的“诗人”“智者”除积累各种知识外,还要对大的问题作出最高的答案,也就是当时所需要的系统的明确的宇宙观。《梨俱吠陀》中有三首哲理诗。这并不是《吠陀》宇宙观的全面,却是集中回答了三方面的问题,对后来的哲学思想有很大影响。

三首诗回答的问题是:一、人群(社会)是怎么划分起来的?也就是说,稳定的社会秩序应当是什么样的?二、整个宇宙的发展历史是什么样的?三、宇宙一切的总的起源是什么?换句话说,这世界怎么会“有”的?这三个都是他们构拟的包括现实世界在内的虚的世界的大问题。

除这以外还要回答人死后向何处去的问题。这又有一系列的诗。还有表明生活态度的诗,以及说如何对待疾病、灾害和敌人的诗。

要由这些诗本身说话,然后加上“读解”。

有一点不能不提到的是和中国的对照。中国最早的文献是甲骨卜辞和《易经》的卦爻。《吠陀》不重占卜,不预言而下命令。事实上,祷告和诅咒都是一种命令,由词形变化可知。上古印度人中的这一族是很乐观自信的。他们的虚的世界中的不死天神是很会吹嘘的。他们的巫师、祭司、诗人三位一体,有点像中国楚文化中的情况。上古中国管天时和人事的“巫”和史可以是一个家族。不但《尧典》说到首先派管天时的人,而且司马迁在《太史公自序》中也说自己的先世是司天时兼记人事的史。他自己也通晓天文。中、印双方同行的工作方向不同。中国偏重描述世界,纪天时人事。印度偏重构拟世界,一个近于《易经》卦爻的世界。可能是原本类似而发展分歧。

古印度和中国的哲学思想开始便有不同方向,回答和处理问题的方式也不同,但结构相同,因为主题相同,都相信而且安排一个依照严密规律活动的虚的世界,要探究这个包括自然界和人在内的宇宙整体的结构和规律。因此,哲学包含了科学,双方的科学发展一直附在哲学之中,独立出去的只有技术。科学除数学外不联系技术而联系哲学。中国和印度都只有医学是三方面结合发展的,所以都有自己的独立的医学体系,至今不绝。但用欧洲近代医学眼光看,总会觉得它们带有巫术色彩,也许是由于这一来源之故。

同一主题的犹太人答案不同,有上帝耶和华创造并安排好了世界。印度、中国和古波斯都没有这样的答案。古希腊的当然也不同,那又当别论。

第一篇应当以《吠陀本集》的宇宙结构的概括说明结束。那些古人用语言符号构成并表达的虚的世界(包括现实和想象,自然和人类)在原始文献中还是相当清楚的,所以需要先由他们自己说话。

第二篇《百家争鸣》应从《吠陀本集》结集传授的情况开始。《吠陀》文献继续发展,不过显然已经不是在原来的较小地区和较少家族中了。人群的分散、移动(由印度河流域东向恒河流域),文献的结集、亡佚、神化,都是在同一时期内逐步进行的,是先由各家族结小集,然后分传宗派结大集汇总的。各本有歧异、交叉,有传存,有散亡。这在中国人讲来很容易明白,因为有周、秦、汉的文献传授历史可对照,比基督教的四家《福音》书更相近。中、印双方在这一方面是很相似的,不过阶段次序互相颠倒了。印度是《吠陀》古籍先单独由各家族、各宗派分别传授、发展、变化,然后才出现各种“异端”的,仿佛是汉代的经学在先,而战国的“百家”在后。这不难解说。因为印度是先由一部分人发展了文化语言,创作并结集了文献,然后才传播,才出现不同的“百家”。中国却是在汉代才“尊经”、校古籍的。印度古时人不肯写下来,口头秘传,所以文献有存有亡,写本也易散失,到十九世纪才印刷古籍,才有校勘问题。中国很早就写下文献,传本不一,需要校注,不像古印度的经典是借注疏而传。先说明这一点,对了解所依据的文献的情况和性质是必要的。

这一时期比较复杂,共同主题不大明白,各自的主题也不清楚,需要从各方面考察,然后才能汇总。不过整个结构和各家体系还不混乱。

对中国人来说,困难的是佛教哲学问题。因为中国有佛教,所以容易认为印度原来的就是如同中国所传的。欧美人也有困难,因为他们不容易超出基督教的格式讲佛教。耆那教等其他教派更难说,一因文献较晚,二因无别传及译本可对勘。

因此这一篇特别需要让古人自己讲话,而且要从整体系统结构去理解各部分,不能孤立、割裂。其实原话、原书本来还是清楚的,一摘取改说,往往反而难懂了。

佛教哲学部分不能不多讲些,一因它是世界性的,二因它和中国关系较密。不过决不可离开其内部派系和外部联系。

第二篇以各种总结性的《经书》和佛教、耆那教等的文献总集的编定为结束。

第三篇《显学与暗流》应从大乘佛教文献大量涌现开始。大史诗《摩诃婆罗多》,各种《往世书》,总结性和纲领性的《法论》《利论》《舞论》,以及《欲经》《梵经》《瑜伽经》《数论颂》《正理经》《胜论经》等和以注释形式出现的专论,都是这时期的哲学思想的重要文献。

公元前三世纪,阿育王在铭刻诏书中选定七部佛经,可见那时佛教著述已很发达,需要统一和总结。他的一些石刻诏书也反映出从孔雀王朝的大帝国开始,从北到南,各地文化发展起来,原先只由文物和民俗可见的哲学思想(如“苦行”)现在已经涌进文献,要求语言文字记录了。表达自己哲学思想的已经不只是掌握书本文化知识和写作能力的少数家族和集团了。老百姓要求发言了。各种各样的“游方化缘”的人显示出他们所代表的力量了。“俗语”和“雅语”并行了。

这时期有各种思想主题出现,情况复杂,但是和前两个时期相比,可以看出,原来着意构拟并且相信的虚的世界,经过各派思想兴起(这反映社会的复杂化),现在已经完全崩溃了。这时期的人所关心的是复杂的现实世界和人自己。看起来仍有许多抽象语言和很多神,但这些都是为了解决实际问题而出现的。东西南北情况大异,社会中人的简单的结构体系已经不能普遍运用于各地区和各种人了。这时期的人的要求已很复杂,神圣的《吠陀》也罢,佛陀和耆那(大雄)的讲经也罢,都不足以约束了。原先的神圣失去了地位,原先的凡人要升格为神。各种思想体系的矛盾冲突激烈化,高度概括和抽象的《梵经》提到种种不同思想,大乘佛教理论家的主要论争对象是保守原先佛教传统的(“声闻”)名为同属一教的人。原先佛教中就有所谓“上座”与“大众”之争,现在整个印度哲学思想中涌现了占有“上座”地位的长老和要求改变旧结构的“大众”之间的论争。形式上当然是采用传统的语言,外界的人用不同“格式”难以理解,所以先要明白当时的思想主题。

第三篇应当以大约七世纪的鸠摩利罗(Kumārila)结束。这位解说《弥曼差经》的学者是提出一个有矛盾而统一的短命的宇宙观系统的人。他是“复古”派,反对“异端”,大破佛教哲学,要证明已经差不多灭亡的古代祭祀仪轨和神话是真实的。可是他不讲信仰而讲道理,这反而开辟了一条尊重理性的新思想道路。弥曼差派主张“声是常”,即“语言永恒”“吠陀永恒”,而同主张“无常”的佛教针锋相对。这个关于语言以至思想和实际的争执是印度古代哲学思想的两条重大路线之争。一方面,本来是坚决维持稳定社会结构的鸠摩利罗发展到否定神的地步,因为不能承认有独立自由意志的神来随意破坏严格的稳定的宇宙结构,所以神也得服从“祭祀”,即宇宙结构活动的巫术性象征。不能承认信仰,只能尊重理性。不承认神秘的“瑜伽”理论。另一方面,佛教主张一切变动不居,反对有“我”,有“常”(永恒),但是一切“无常”的虚无最后只有发展到相信“不可言说、不可思议”的“如来”,把“破”别人的“空”变成了“立”自己的神秘符号。本来是以分析讲道理破《吠陀》信仰,破实在论的,最后走进了神秘主义。如果不是从七世纪开始,印度一步步发生巨大变化,这两种思想互相斗争又各自发展到反面,已有可能产生新的思想体系。

第四篇《冲击与会合》进入下编。因为从七、八世纪起,伊斯兰教徒开始进入印度次大陆。这一大冲击改变了整个社会和思想的结构,提出新的思想主题。

伊斯兰教的哲学思想表现在行动上的至少有三点和印度原有的传统思想大不一样。一是只信仰独一无二的真主,对其他全不承认为神。这样有强烈排他性的独尊思想,印度过去从来没有过。小国林立,帝国短命,也没有中央集权,天神和佛陀、耆那等都不是专指一个对象,而且也没有绝对支配力量。二是有严格一致的纪律,原来最讲戒律的佛教也比不上。佛传教时已出现因戒律不同而生纠纷,随即由此分组为不同集团。不论什么教派都从没有过伊斯兰教那样的严格的生活纪律,一日五拜,一年一斋月及朝觐一处圣地的行为和思想。三是反对拜任何偶像,任何有形的神或人都不得作为崇拜对象。印度从不懂得无形的主宰,此时已充满了各种人形和非人形的神像,正好成为被扫荡的目标。

在这种冲击之下,原有的各种思想体系全遭受打击。除社会上、政治上的斗争以外,哲学思想上同样兴起了对神和宇宙秩序的再认识的问题。这是社会、政治、思想兼有而以宗教形式显现的当时的主题。

第四篇应当从注释《奥义书》《梵经》《神歌》(薄伽梵歌)的商羯罗开始。他是大约八、九世纪提出一个新的完整的哲学体系的人。他一方面最后击溃了(也吸收了)佛教哲学,另一方面提出两重神性(梵、自在)和两重世界(真、幻)的学说,好像预定应付新传来的伊斯兰教哲学的挑战,对后世影响巨大,直到现在。他综合了以前许多派别的学说,利用古书说法,提出“不二论”的体系。他主张的是对立的二(数论)合而为一,表层的多(胜论、正理、耆那教的理论)归于深层的一。他在《梵经注》的开头自己说了要点。

“不二论”并不足以维护原有社会结构及其指导思想的地位。前一时期乡村民间已经在大史诗和《往世书》中发出声音的许多思想和信仰更加抬头了。《往世书》完全取代了《吠陀》的地位。大史诗中的《神歌》(薄伽梵歌)的地位高高上升。整个次大陆上的哲学思想结构大大改变了。各种神都面目全非了。

第四篇的结束应当是讲商羯罗以后的另一位哲学家罗摩奴。他在十一至十二世纪时注解《梵经》,修正了商羯罗的“不二论”,将“梵”作为神而突出了。因为商羯罗的体系中虽是宇宙唯一不二,但由此人神不分,实际上没有了主宰,失去了具体的神的形象,空有“自在”之名;而且继续论辩方式,使佛教哲学的分析和鸠摩利罗的论证侵夺了信仰的地位;所以罗摩奴说“梵”“我”不二,但仍有别,于是全体或神就与个体或人一致而又有区别了。这称为“殊胜不二论”,影响之大超过声明。

第五篇《地覆天翻》表明从十二世纪起,伊斯兰教徒占领大部分次大陆,战乱不断,北方的神庙毁坏,佛教灭亡。东部的佛教徒已带着经典以及密宗佛教的理论和实践“仪轨”进入中国西藏。全部社会结构大改变,思想大变化,乡村民间流行的语言和文学、哲学、宗教仪式、艺术活动在这天下大乱中得到猛烈发展。伊斯兰教徒虽有些印度化,却仍保持基本特色,得到政治上的统治地位。各地语言大发展,传统的文言(梵语)的独占的文化语言地位已经丧失,波斯语成为官方语言。德里成为首都后,以北方话为基础而发展起来的波斯语面貌的乌尔都语成为首都流行语、北方普通话、新文学语言。这种情况不能不要求哲学思想中有相应的表现。

当时的一个主题是分歧发展,新旧斗争。能否统一?如何统一?要给新的答案。无论是复杂程度、涉及的方面和地区、社会人群之广,都远远超过约两千年前的北方的“百家争鸣”时代,然而哲学成就远远不如。“不二论”以后,没有形成新的更广大、完整、深刻的思想体系。这是因为纷乱之后的新帝国莫卧儿王朝(一五二六—一七六一—一八五七)还没有巩固,更强烈的外来冲击又到了。

第五篇应当以东部的哲学戏剧《觉月初升》(约十一世纪)开始,与前期交错。这戏里介绍了几派民间流行哲学的情况,包括否定神而肯定现实享乐的唯物思想,即《利论》《欲经》的思想。戏中说到西北方连同北方圣地都已“沦陷”,《吠陀》和神不受尊敬,提出同样流行民间的《毗湿奴崇拜》作为救世的唯一出路。这新的信仰以女性面貌出现,显出东部民间崇拜女神的传统思想,却仍以《奥义书》为经典,以梵语(文言)为文化语言。这是旧的结束,也是新的开始。

以几个不同的男神和女神的化身和象征性形象为标志的一些教派,一些本来“不登大雅之堂”的“神秘”经典公然流行了。伊斯兰教的文学家、哲学家也出现了。十六世纪,帝国统治者曾经试图创造一种新的宗教没有成功,民间却在旁遮普一带兴起了调和而又脱离伊斯兰教和各派印度教的新宗教——锡克教,为当地商人和武士家族所信奉。南印度还保存着传统,但用南方的几种语言作了新发展。

第五篇同样应由各新兴语言的思想家自己说话,但这些文学和宗教语言比以前需要更多的“读解”。锡克教的经典可作为本篇的结束。

第六篇《陆沉时的觉醒》。从十七世纪开始,欧洲资本主义势力侵入,破坏了长期反复的整个次大陆的社会和思想结构,又一次更严重地打乱了它本身的发展。外来势力先在十八世纪中(一七六一)得到实际统治权,到十九世纪中叶(一八五七)完全结束了封建国家的独立史。新统治者既不是土生土长的,又不是外来而在本地定居的,而是远在海外相隔万里完全与本地无关的资本主义殖民主义的英国。从此外国语英语成为文化教育语言,使受教育者和未受教育者之间有了更大分裂,统一的思想不能形成。

十八世纪末到十九世纪初的社会改革家罗易和其他人,身居首都亲历最后亡国之痛,穷愁潦倒的哲学诗人迦利布,是第六篇中出来说话的人。迦利布是最后发言人。

迦利布曾经用乌尔都语咏出下列两行诗,由此可见他内心的沉痛:

倘若遮掩比起沉默更为有利,

不能懂我的话,我觉得很满意。

古代印度次大陆风云多变,现代印度这个国家的社会、历史、语言、文化、哲学思想不但复杂而且很有特殊性,同中国文化一样为欧美人所难于理解和说明,易遭误会。印度本国人和外国人写的印度哲学史作过种种尝试。我在这里提一点意见,描一个轮廓,自然也是一种尝试,不用说只是很粗浅的设想。

(原载《哲学研究》一九八五年第八期)