一、八大山人与苦瓜和尚 |

|

以清代明的历史震荡,对汉民族的士人,对明室的后裔,特别是其中的士人来说,其心灵的震撼是十分强烈的。反清思想在康熙朝前期基本上没有中断过。思想界有顾、黄、王三大家,美术界则有明室后裔八大山人和前期的苦瓜和尚。八大山人,原名朱耷,明室后裔。他出于强烈的反清意识,在绘画中表达了一种“似哭似笑”的亡国之情。其思想摆脱了正统画派的影响,专以抒情为主,又夹杂佛、道的宗教气息,带有狂放不羁的气态。其少数山水画,表达了一种峥嵘、孤耸的气势,而花鸟画则表现出清高、傲立的磊落之势。《安晚帖之一》,两花挺秀,枝蔓极少;《安晚帖之二》,一鸟独栖崖石之上,低头若睡,傲然自在;《安晚帖之三》,一只鳜鱼张开嘴巴,在空无一物的水中,像在寻觅什么似的向前疾游;《安晚帖之四》,则是一秆断荷之上,挺立一鸟;《荷花水鸟图》,则是一鸟独立,一花独秀。这种反反复复出现的独立、孤傲的情怀,显然是画家不与清廷合作的反抗意识的流露。而这种与亡国之思相联系的独立意识,对板桥有直接的影响。在板桥《题屈翁山诗札,石涛、石溪、八大山人山水小幅并白丁墨兰共一卷》诗中,板桥对这种亡国之思做了同情理解:“破家亡国鬓总皤,一囊诗画作头陀。横涂竖抹千千幅,墨点无多泪点多。”当然,生于康熙三十二年(1693年)的郑板桥不会有八大山人、石涛的亡国之思。然板桥却从他们那里汲取了独立的品格和独辟蹊径的艺术创作灵感、不同流俗的个体意识。政治上的独立品格与板桥在商业氛围很浓的扬州所需要的艺术独立面目,有着某种情感结构上的沟通——那就是“个性”和“自家面目”。

从绘画技巧和绘画理论上来说,石涛对板桥的影响可能要大于八大山人。石涛,原名朱若极,其别名极多,如清湘老人、清湘陈人、粤山石涛等等。石涛童年之时,父亲因南明王朝的政治斗争而被杀害,作为明室的后裔,石涛对南明王朝的痛恨甚至更甚于清王朝。但作为朱氏的后裔,他不能不痛恨清王朝。但相对于八大山人来说,石涛对清王朝的感情可能更复杂些。中年以后的石涛接受康熙的召见,与他特殊的个人经历不无关系。就石涛《画语录》与《画谱》的比较来看,他后期的著作就表现出比较平缓的思想倾向,但其在艺术上追求个性的基本精神并没有中断。石涛在扬州待了十年,对“扬州画派”的影响是极其深刻的。“扬州画派”的高翔就直接师法过石涛,并与石涛结下了深厚的友谊。石涛去世后,高翔每年清明都去祭扫石涛之墓,直至高翔去世。李鱓因在扬州看到了石涛的绘画,艺术风格为之一变,“因作破笔泼墨,画益奇”。汪士慎的绘画亦曾受到石涛的影响。而板桥在绘画题识中也多次提到石涛对他的影响。

为什么石涛没有走上“四王”的复古道路?这与他的人生经历有关。首先,他没有“四王”的稳定生活基础,不可能有较优雅的艺术创作环境;其次,他没有“四王”的宁静心情,国破家亡的复杂心理,使得他心中有一种说不出的情感冲动要表达出来,他要借艺术来排泄心中的郁闷;第三,他没有什么可以凭借的人生资本,只有以技艺来获得社会的认可,晚年的石涛亦需通过绘画来维持生计。凡此种种,艺术便与他的生命紧密地联系在一起。如果说,在八大山人那里,艺术仅是抒发故国之思、独立品格的工具,那么在石涛那里,艺术便成为他个人的生命。个性化的艺术,便是个性化的石涛,反之亦然。若不是这样的话,石涛或者拜倒在权势的脚下,或者死于苏、米、黄、倪等人的盛名之下,而这两者都非石涛所愿。因此,在绘画理论方面,他提出了“笔墨当随时代,犹诗文随风气而转”的艺术变迁思想。他要“恼杀米芾”,在非荆非关、非董非巨

的艺术创新中,求得自己的绘画风格,确立自己的艺术面貌,获得自己的独立人格。

的艺术创新中,求得自己的绘画风格,确立自己的艺术面貌,获得自己的独立人格。

石涛不仅有自己的艺术创作实践,亦有自己的艺术创作理论。他的理论专著《苦瓜和尚画语录》,以高度凝练的理论思维对绘画的个性原则做了论述,提出了“一画论”。“一画论”有两个基本的命题:一是描摹现实,即“夫画者,形天地万物者也”;二是表达艺术家本人的思想、感情,“夫画者,从于心者也”。这一创作纲领,提示了绘画艺术与生活原型和艺术创作主体的关系。从观念、意识反映现实的角度看,绘画艺术要以天地万物为对象;从艺术的表情达意角度看,艺术要展示艺术家个人的内心情感。历来对“一画”的解释很多

,但我认为都未能完整地将其中的精义解释清楚。在我看来,所谓“一画”,即是艺术家在创作过程中统摄万象,表达自己独特的情感的综合创造能力。“一画之法”,就是运用这一个性化的原则去从事艺术创作的基本纲领。石涛在表达这一创作理论时,用了带有道家神秘色彩的语言,夸大了“一画”的作用:“一画者,众有之本,万象之根;见用于神,藏用于人,而世人不知所以。”又说,“一画之法,乃自我立。”但是,他在具体地解释“一画”的原理时,还是清楚的。他说:“行远登高,悉起肤寸。此一画,收尽洪朦之外,即亿万万之笔墨,未有不始于此,而不终于此,惟听人之握取之耳。”这即是说,艺术创作的冲动、灵感,皆从个体的身感肤受而产生。人的主观创作意识,可以上与古通,远与四海山川草木万物相通,然后通过艺术家的一笔一墨表现出来。这实际上与陆机《文赋》在谈论文学创作时的道理相似。陆机说:“精骛八极,心游万仞。”或“伫中区以玄览,颐情志于典坟”,长期地观察万物,精研典籍,获得创作的现实感、历史感;或“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷,悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春”,触景生情,即兴挥毫。要而言之,艺术创作,必须是艺术家对自然山川之美,人类文化历史精华的感悟,通过特殊的审美形象表达出来。

,但我认为都未能完整地将其中的精义解释清楚。在我看来,所谓“一画”,即是艺术家在创作过程中统摄万象,表达自己独特的情感的综合创造能力。“一画之法”,就是运用这一个性化的原则去从事艺术创作的基本纲领。石涛在表达这一创作理论时,用了带有道家神秘色彩的语言,夸大了“一画”的作用:“一画者,众有之本,万象之根;见用于神,藏用于人,而世人不知所以。”又说,“一画之法,乃自我立。”但是,他在具体地解释“一画”的原理时,还是清楚的。他说:“行远登高,悉起肤寸。此一画,收尽洪朦之外,即亿万万之笔墨,未有不始于此,而不终于此,惟听人之握取之耳。”这即是说,艺术创作的冲动、灵感,皆从个体的身感肤受而产生。人的主观创作意识,可以上与古通,远与四海山川草木万物相通,然后通过艺术家的一笔一墨表现出来。这实际上与陆机《文赋》在谈论文学创作时的道理相似。陆机说:“精骛八极,心游万仞。”或“伫中区以玄览,颐情志于典坟”,长期地观察万物,精研典籍,获得创作的现实感、历史感;或“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷,悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春”,触景生情,即兴挥毫。要而言之,艺术创作,必须是艺术家对自然山川之美,人类文化历史精华的感悟,通过特殊的审美形象表达出来。

石涛的“一画”理论,虽然极力强调“夫画者,从于心者也”,但石涛绝对不是说艺术家在创作时完全凭空构造,不与鸟兽草木性情相关,不与池榭楼台的矩度相合。恰恰相反,石涛十分强调艺术创作要深入物理,曲尽其态,“未能深入其理,曲尽其态,终未得一画之洪规也”。这就杜绝了拟古者“闭门造画”的可能性,使艺术在反映现实与表达艺术家个性的关系问题上,获得了比较圆满的解释,避免了清初画坛拟古派既丧失艺术创作的个性,又缺乏现实内容的双重缺陷。石涛的“一画”理论,从山水花鸟画的美术角度,继承了中国历史上现实主义的传统与文人画的表意传统,并使二者在山水花鸟画的领域初步得到了统一。而且,这一要求“曲尽其态”的“求真”思想,与当时思想界“求真”的科学精神,亦有相通之处。联系清初的诗论,我们更可以清楚地看到石涛理论的时代性特征。清初大哲学家王夫之在论诗时亦说,诗要“内极才情,外周物理”。诗人、清初诗歌理论的总结者叶燮,在《原诗》中更详细地论述了艺术创作主体与外在客观对象的辩证关系。他认为,诗人要凭借自己的“才、胆、识、力”,去衡“在物之三——理、事、情”。就创作主体而言,“识”是最为重要的。“夫人以著作自命,将进退古人,次第前哲,必具有只眼而后泰然有自居之地。”“惟有识,则是非明;是非明,则取舍定。不但不随世人脚跟,并亦不随古人脚跟。非薄古人为不足学也,盖天地有自然之文章,随我之所触而发宣之,必有克肖其自然者,为至文以立极。我之命意发言,自当求其至极者。”(《原诗·内篇下》)这种强调“只眼”,强调艺术家主观之思与外在客观对象的结合,同时又不鄙薄古人的辩证艺术创作论,实是清初艺术家、理论家对晚明“个性化”理论的深化与发展。后来,板桥又继承了这一重视写实与个性相结合的美学传统,再加上板桥本人的特殊的人生经历,使得这一写实的思想传统在学术、诗歌、绘画、书法等方面,皆有新的发展,不仅要“自树其帜”“怒不同人”“自竖脊骨”,亦要描摹物态,描摹民情细琐,使艺术内容更具有现实感。

石涛在确立了“一画论”的基本创作原则之后,又分别论述了“变化”“尊受”等问题。“变化”,即是讲“法与无法”的辩证关系;“尊受”,即是讲重视现实中获得艺术创作灵感的问题。在《了法》篇,石涛说道:“规矩者,方圆之极则也。”而天地,则是活的规矩——“天地者,规矩之运行也”。这即是讲,圆规和尺子,是衡量方圆的最高标准,但不能死守规矩,要明白“乾旋坤转之义”,方不为“法”所束缚。就具体的绘画艺术而言,“法自画生”,没有一成不变的死“法”。所有从具体的绘画创作中产生的具体的技法、程式,都不能作为一种障碍,一种妨碍其他人或自己在其他场所的创作的“紧箍咒”。这亦是后来板桥所进一步阐述的自由创作原则:“未画之前,不立一格”,“既画之后,不留一格”。在具体的创作活动中,所有的“法障”,无论是古人的、今人的,乃至于自己的,统统都要扫除,使艺术创作真正成为自由个性的表达工具,成为自由的创造活动。这样,“山川形势之精英也,古今造物之陶冶也,阴阳气度之流行也,借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也”。“我之为我,自有我在。古之须眉不能生我之面目,古之肺腑不能入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉。”艺术创作的原则是抒发作者自己的个性,古人不能代替我,山川万物之情,亦须借我的笔墨来表达,这时的山川已不是客观存在的山川,而是艺术家经过审美过滤后的艺术化了的山川。

“尊受”,广义地说来,即要尊重客观对象和社会事实对自己的启迪。换句话说,即要使自己的创作灵感从真实的感受中来,而不是得之于古人、他人,拾人之牙慧。这就把“个性化”与真实感、现实感联系起来了。“尊受”既是尊重主体的真情实感,又是尊重生活,尊重创作对象,是主客体交融的必要原则。就山水画而言,“尊受”即是明白“山川万物之具体”的样子。“山川万物之具体,有反有正,有偏有侧,有聚有散,有近有远,有内有外,有虚有实,有断有连,有层次,有剥落,有丰致,有飘渺,此生活之大端也。”山川万物所具有的丰富的个性化特征,必然要求从事艺术创作的主体之“我”展示出这些形象的个性特征和形象中蕴含的丰富内容。人为万物之灵,就不应辜负山川万物之荐举,而应该“一一画其灵而足其神!”石涛在《笔墨》章谆谆告诫画家,不要辜负了山川的期望,要充分展示山川万物之神之灵。石涛说:“故山川万物之荐灵于人,因人操此蒙养生活之权;苟非其然,焉能使笔墨之下,有胎有骨,有开有合,有体有用,有形有势,有拱有立,有蹲有跳,有潜伏,有冲霄,有崱屴,有磅礴,有嵯峨,有岏,有奇峭,有险峻,一一画其灵而足其神!”

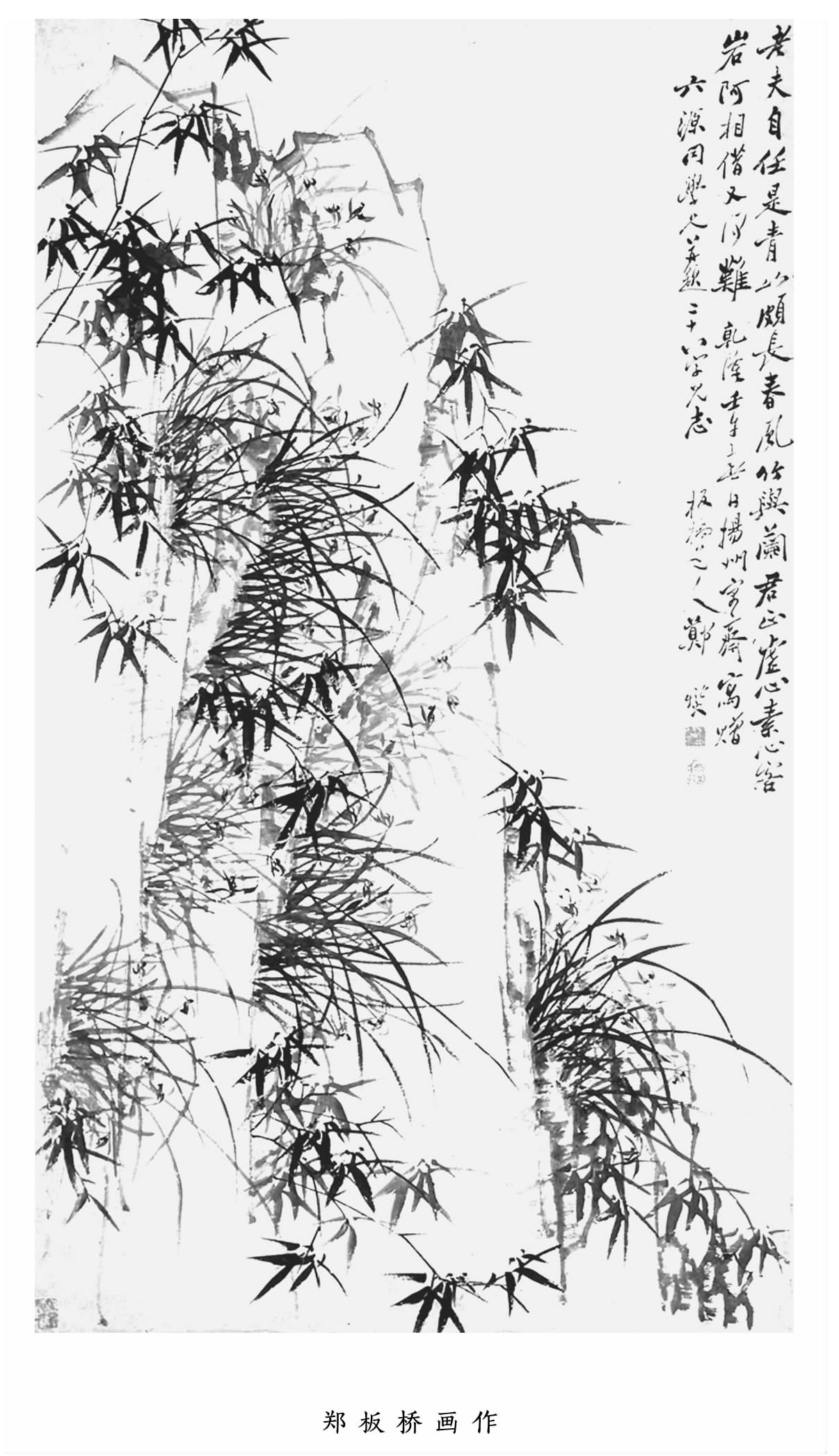

石涛的“一画”论,显然带有泛神论的色彩。这一“泛神论”思想出现在明清之际,与这一历史时期早期启蒙思想密切相关。伴随着南部中国商品经济的发展,城市工商业阶层的兴起,突破传统等级制度,要求个性解放的意识在先觉的士人心灵中首先萌发,形成一股潜流在市民中流动。在文学领域,有歌颂青年男女自由恋爱,同情下层民众,描绘下层民众美德的作品。那种“大人理想”,圣贤品格,只有少数人能做到的德行之尊,经过“王学左派”的创造性阐述,变成了“满街皆是圣人”的“泛圣论”。从学术的角度说,这种“泛圣论”当然亦造成狂放蹈虚的不良风气;但从思想解放角度来说,又有个性解放的意义。商业社会“崇新”、“尚奇”与崇尚个性,总是紧密地联系在一起的。石涛说,“搜尽奇峰打草稿”,就是要使自己的艺术创作以新奇取胜。而这种“奇”又是从真实生活中挖掘出来的,不是从故纸堆里找到的,故而有极强的现实感、时代感,与复古主义在故纸堆中“猎奇”大相径庭。石涛“一画论”中所包含的个性化要求,实质上是进步人类追求自由的理想在山水画创作理论领域的集中表达。在《苦瓜和尚画语录》中,有大量文字阐释山川万物之神之灵,这一方面表明了大艺术家石涛对生活观察细致入微,有深刻的生活感受;另一方面亦表明,石涛要借山川草木、花鸟土石之神之灵来展示人类之神之灵,最终要凸显人“参天地之化育”的主动创造精神。故石涛说:“山川使余代山川而言也。山川脱胎于余也,余脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也。山川与余神遇而迹化,所以终归之于大涤子也。”石涛之后郑板桥,亦借竹石、幽兰来抒发自己的个人思想感情,在基本思路上,板桥与石涛是一致的。板桥说:“介于石,臭如兰,坚多节,皆《易》之理也,君子以之。”板桥一生的精神、品格,正可以通过竹石、幽兰来认识。

可以这样说,石涛的出现,为“扬州画派”的登场扫清了道路。他在山水画方面的大胆创新,为“扬州画派”的个性化艺术创作从理论和实践两个方面做了充分的准备,在清初复古主义占主流的时代氛围里,为艺术的创新独辟了一块天地。