1.2 深海采矿的国内外研究现状

1.2 深海采矿的国内外研究现状

人类对海洋的开发历史悠久。目前所有商业性开发的海洋固体矿物都位于领海或专属经济区内,但随着经济与技术的发展,人们已将海洋矿产资源的开发推向了深海海底。多金属结核是十九世纪末(1868年)在西伯利亚岸外的北冰洋喀拉海中发现的。1872—1876年间,英国的“挑战者”号做环球考察时,发现世界大多数海洋都有多金属结核矿。然而,对其进行系统的勘探研究则是从二十世纪六十年代开始的。第二次世界大战后,随着全球经济的迅速复苏,人类对矿产资源的需求急剧扩大,从而导致矿产品特别是金属矿产品价格的迅速攀升。由于多金属结核富含多种金属化合物且广泛分布于各大洋的海底表层,二十世纪六十年代,以美国为首的多国财团开始进行多金属结核的勘探和开发工作,希望能够从多金属结核中提取多种金属,缓解当时的金属资源紧缺状况。通过广泛的勘探研究,估算出海底多金属结核的总量在15 000万亿吨以上。

二十世纪七十年代,以美国为首的西方国家提出了一系列的初步采矿方案,并进行了一些实验研究。

1970年,美国在佛罗里达州海岸外水深1 000米的大西洋布莱克高地进行了第一次结核采矿原型系统实验。“深海探险”公司在6 750吨的货轮“深海采矿者”号上安装了一个高25米的吊杆和一个6米乘9米的月池(采矿装置由此下放),采用气力提举方式对模拟结核进行提升。实验取得了成功。

1972年,由30家公司组成的集团实验了由日本海运官员Yoshio Masuda发明的系统——连续链斗系统,该系统系在一条八千米长的回转链上,每隔一定距离挂一个戽斗。戽斗从捕鲸船“白岭丸”的船首投放,在船尾回收。该次实验采集到了一些结核,不过链索缠在一起,实验遂告终止。

1976年,海洋采矿协会(OMA)在20 000吨运矿船“Wesser Ore”号上装备了月池、吊杆和旋转式推进器。1977年,在加利福尼亚州海岸外1 900千米处进行了第一次实验。采矿车采用水力集矿和拖曳式行走方式,以气力提举方式提升。由于管柱的电接头漏水,实验暂停。1978年初,另外两轮实验再度受挫,首先是挖采装置陷入泥中,后又遇上台风。最后,1978年10月,在18小时内提升了550吨结核,最大能力为每小时50吨。由于吸入泵一个叶片折断,电动机停转,实验终止。

1978年,由美国三大财团组成的海洋管理公司(OMI)在太平洋进行了实验。使用的采矿车为水力集矿和拖曳式行走机构(日本研制)以及机械式集矿头和拖曳式行走机构(德国研制,下放时掉入海底)。实验了两种升举系统:用装在提升管内水深1 000米处的离心轴流泵吸送;在水深1 500米和2 500米之间注入压缩空气进行提升(气力提升)。三次实验共采集到约600吨结核。

1978年,海洋矿产公司 (OMCO) 向美国海军租用了“Glomar Explorer”号作为采矿船,并建造完成了采用阿基米德螺旋行走机构和机械式集矿头的采矿车。该公司先在加利福尼亚州海岸外水深1 800米处做了几次初步试验后,于1978年底在夏威夷以南进行第一批试验,但因月池门打不开而告暂停。1979年2月,该项作业得以顺利进行,采集结核1 000余吨。

经过二十世纪七十年代的一些实验,初步确定采矿系统可采用挖采和提升的方法。挖采可采用高压水射流的水力集矿方式和机械挖掘的机械集矿方式;提升可采用气力和水力提升。采矿车以采用自行走方式为佳,并可采用特殊履带驱动和阿基米德螺旋行走机构。

进入二十世纪八十年代以后,由于日本和欧洲经济不振,以及金属生产量过剩,国际金属价格下跌,世界多数海洋强国对多金属结核资源的研究和开发实验活动转入低潮,一些发达国家和国际财团甚至在深海采矿和冶炼技术方面已取得了重要进展之后中断投资。与此同时,由于所发现的多金属结核矿藏多位于公海海底,其归属问题在国际上引起了广泛的争论。1982年12月,联合国第三次海洋法会议通过了关于国际深海底矿物资源开发的管理体制:“区域”是指国家管辖范围以外的海床和洋底及其底土;任何国家不应对“区域”的任何部分或其资源主张或行使主权或主权权利,任何国家或自然人或法人,也不应将“区域”或其资源的任何部分据为己有;“区域”内资源的一切权利属于全人类,由国际海底管理局代表全人类行使;任何发展中国家缔约国,或该国所担保并受该国或受具有申请资格的另一发展中国家缔约国有效控制的任何自然人或法人,或上述各类的任何组合,可通知管理局愿意就某一保留区域提出工作计划;取得核准只进行勘探工作计划的经营者,就同一区域和资源在各申请者中应有取得开发工作计划的优惠和优先;但如经营者的工作成绩不能令人满意时,这种优惠或优先可予撤销。出于国家战略的考虑,以中国、印度、韩国为代表的许多国家在此之后,积极开展了深海底多金属结核的调查和勘探工作,先后取得了含有丰富结核区域(保留区域)的优先开采权,并在此基础上,积极开展深海底多金属结核开发技术的研究,并制订了本国的开发计划。印度是1987年第一批登记注册获得保留区域的“先驱投资者”。目前,印度已开发出一套采矿装置,并于2000年10月于410米浅海实验成功,并正积极筹划6 000米深海采矿的实验。韩国于2002年通过联合国国际海底管理局审查,获得保留区域,深海采矿系统尚处于研究之中。

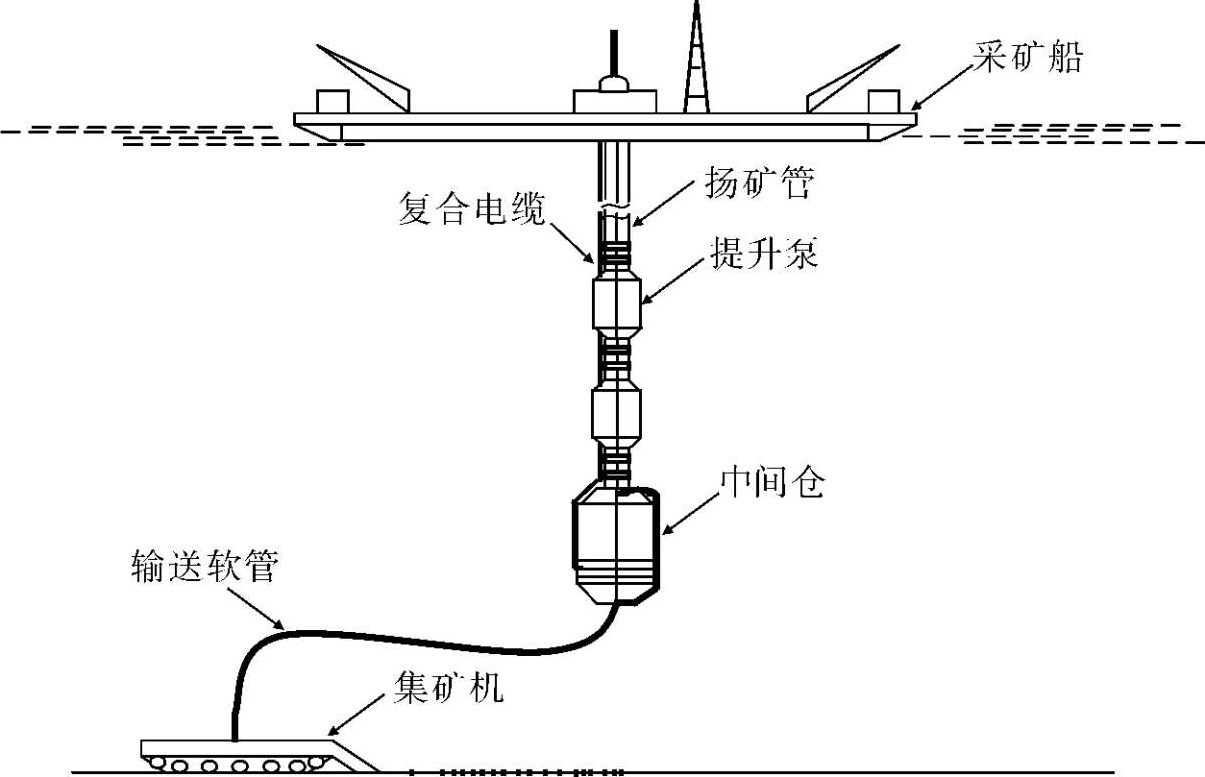

我国早在二十世纪七十年代就开始了多金属结核的调查工作。1978年,“向阳红05号”海洋调查船在太平洋4 000米水深海底首次捞获锰结核。此后,从事大洋锰结核勘探的中国海洋调查船还有“向阳红16号”“向阳红09号”“海洋04号”“大洋一号”等。经多年调查勘探,在夏威夷西南,北纬7度至13度,西经138度至157度的太平洋中部海区,探明一块可采储量为20亿吨的富矿区。1990年4月9日,中国大洋矿产资源研究开发协会(China Ocean Mineral Resources R&D Association,简称“中国大洋协会”)经国务院批准成立,具体管理与海洋采矿有关工作。1991年3月,联合国海底管理局正式批准中国大洋协会的申请,从而使中国得到15万平方千米的大洋锰结核矿产资源开发区。同时,依据1982年《联合国海洋法公约》,中国继印度、法国、日本、俄罗斯之后,成为第5个注册登记的大洋锰结核采矿“先驱投资者”。1999年3月5日,在完成开辟区50%区域放弃义务后,中国大洋协会为我国在上述区域获得7.5万平方千米具有专属勘探权和优先商业开采权的金属结核矿区,增加了我国战略资源的储备总量。在采矿系统的研究方面,经过“八五”“九五”两个五年计划的实施,我国已初步研究出一套自己的深海采矿系统,并于2001年6月至9月于云南抚仙湖进行了130米水深综合实验,从湖底采集并回收模拟结核900千克,试验获得成功。图1-1为我国中试成功的深海采矿系统示意图。

图1一1复合式水力提升深海采矿系统工艺流程图