本书这一研究的念头,萌起于二十几年前在美国留学期间一次旅行。当我随当地人经过一片空旷干燥、岩石裸露的群山时,美国游人对此的美感兴奋令我惊讶,它与我由中国诗、画陶冶出来的对山水之美的预期如此不同:那应当是高岑岏,云烟缭绕,屹立于大河之畔,或悬淌着瀑布湍流的山。这次经验令我思考:诚然,自然环境与人类情感之间的联系,是一个神秘深邃而不宜简单作答的问题。所有民族皆对山野林泉有某种神往之情,这里有心灵中对远古祖先生活环境出自本能的思恋。然而,在许多更为具体的趣味和习俗上,却可能迥异。这其中有各自生存环境地貌不同的因素。而各种地貌和各自语言语义系统中累世形成的美感经验,又主要借文学、绘画和园林作品得以积淀和传承。这一积淀和传承又成为贡布里希(E. H. Gombrich)反复论证的后人观赏中的“期待界域”(horizon of expectation)、“精神趋向”(mental set)和“形式语汇”(vocabulary of forms),以致鉴赏和创作率皆“依赖期待与观察之交互作用”,有技巧与无技巧的艺术家乃由“对这些语汇而非对事物的了解而辨分”。

据此,常被视为本然的山水美感,其实是一种值得悉心研究的文化。而据存世的文学、绘画和园林作品,后人可以观察一个民族景观期待界域、精神趋向、形式语汇等在美感话语树上的生长。

据此,常被视为本然的山水美感,其实是一种值得悉心研究的文化。而据存世的文学、绘画和园林作品,后人可以观察一个民族景观期待界域、精神趋向、形式语汇等在美感话语树上的生长。

本书宗旨即由中国中古诗歌文本做这样一种观察。笔者试图考察中国诗人在持续正面书写山水自然的头四百多年之中,美感话语树的生长。所谓书写,一定包含了经验和对环境的情感反应。所谓正面书写,是指自然山水不再如钱锺书先生论《诗》三百篇所说,“有‘物色’而无景色,涉笔所及,止乎一草、一木、一水、一石,即侔色揣称,亦无以过”,而如其论楚辞所说,“解以数物合布局面,类画家所谓结构、位置者,更上一关,由状物进而写景”。

然而,楚辞的山水景色书写却未真正形成传统。所以,在本书划出的时限中,笔者要特别强调“持续正面书写”现象的出现,它使得吾人得以将晋宋以后发生的文学现象,与宋玉《高唐赋》、曹操《步出夏门行》等零星出现的作品区分开来。因为自晋宋以后,自然山水才逐渐在诗中确立为一种主题或具派典意义的因素。

然而,楚辞的山水景色书写却未真正形成传统。所以,在本书划出的时限中,笔者要特别强调“持续正面书写”现象的出现,它使得吾人得以将晋宋以后发生的文学现象,与宋玉《高唐赋》、曹操《步出夏门行》等零星出现的作品区分开来。因为自晋宋以后,自然山水才逐渐在诗中确立为一种主题或具派典意义的因素。

本书选择使用“诗人山水书写”而非“山水诗”作为主题词,因为后者或涵盖范围过于狭窄,或不免指涉含混。古人诗作如谢灵运的《石壁精舍还湖中作》、《于南山往北山经湖中瞻眺》、《从斤竹涧越岭溪行》,鲍照的《登庐山二首》、《登庐山望石门》、《从登香炉峰》,谢朓的《游山》、《游敬亭山》、《晚登三山还望京邑》,王维的《终南山》、李白的《望庐山瀑布二首》、韩愈的《南山诗》等,的确可称为“山水诗”。但倘比照在山水画中内容幅度,这样直接以描写自然山水为主的诗篇其实数量有限。举例来说,鲍照和谢朓是目下任何“山水诗史”叙述都不会忽视的“重要山水诗人”。然而,这两人作品中真如以上所举那样主要写山水者实在寥寥。

其原创的山水美感话语甚至不在这些作品。有人提出以内容的比重来衡量。然中国古典诗,特别是律诗和绝句,篇幅有限,很难仅从篇幅上去界定。被目为“山水诗人”的何逊,不少作品其实只有一联涉及山水。又有人提出以诗人身体是否进入山水自然为考量,但那样就会把李白的《梦游天姥吟留别》、《蜀道难》这样的名作也排斥在外。

其原创的山水美感话语甚至不在这些作品。有人提出以内容的比重来衡量。然中国古典诗,特别是律诗和绝句,篇幅有限,很难仅从篇幅上去界定。被目为“山水诗人”的何逊,不少作品其实只有一联涉及山水。又有人提出以诗人身体是否进入山水自然为考量,但那样就会把李白的《梦游天姥吟留别》、《蜀道难》这样的名作也排斥在外。

以同样的标准,中国山水画史所涵括的大半作品恐怕都有问题了。因为后期中国山水画的大量作品属于高居翰所谓“艺术史的艺术”,即非出于经验与写生,而具王国维所谓“古雅”性质。

以同样的标准,中国山水画史所涵括的大半作品恐怕都有问题了。因为后期中国山水画的大量作品属于高居翰所谓“艺术史的艺术”,即非出于经验与写生,而具王国维所谓“古雅”性质。

但它们仍然是今日治艺术史者研究山水画的重要对象。

但它们仍然是今日治艺术史者研究山水画的重要对象。

“山水诗”这个语词,最早见于白居易《读谢灵运诗》中“谢公才廓落……泄为山水诗”

一段。然翻检一下古人重要的论诗著作,很难找到“山水诗”这样一种题材或文类的归类,这与古人画论中屡屡以“山水”为类为题的情形很不相同。

一段。然翻检一下古人重要的论诗著作,很难找到“山水诗”这样一种题材或文类的归类,这与古人画论中屡屡以“山水”为类为题的情形很不相同。

故而,所谓“山水诗”这一范畴,在很大程度上是现代学术根据画史中山水终成大宗而做的推演。然而,诗、画之于“山水”,虽藉题画诗、诗意图等相互关联,却也有根本之不同。诗人书写山水的作品,多免不了某种“自传”的成分,即书写其在山水中即刻的身体经验。传统诗论强调的“即目”、“直寻”、“现量”,“情感须臾,不因追忆”,“从旁追忆,非言情之章也”云云,都将诗视为诗人某种片段性的自传,山水在诗中因而多为具体历史时空之中的“山水”。

故而,所谓“山水诗”这一范畴,在很大程度上是现代学术根据画史中山水终成大宗而做的推演。然而,诗、画之于“山水”,虽藉题画诗、诗意图等相互关联,却也有根本之不同。诗人书写山水的作品,多免不了某种“自传”的成分,即书写其在山水中即刻的身体经验。传统诗论强调的“即目”、“直寻”、“现量”,“情感须臾,不因追忆”,“从旁追忆,非言情之章也”云云,都将诗视为诗人某种片段性的自传,山水在诗中因而多为具体历史时空之中的“山水”。

这是宇文所安(Stephen Owen)之所以将中国诗的多数作品界定为“非虚构”(nonfictional)的原因。而山水画家则基本上不受这种“自传性”时空的束缚,中国画家笔下的“山水”,即便在更注重经验和写生的早期,也是饱游饫看,搜尽名山,久而化之后的“山水”。以明清之际弘仁的诗句说:“倾来墨沈堪持赠,恍惚难名是某峰。”

这是宇文所安(Stephen Owen)之所以将中国诗的多数作品界定为“非虚构”(nonfictional)的原因。而山水画家则基本上不受这种“自传性”时空的束缚,中国画家笔下的“山水”,即便在更注重经验和写生的早期,也是饱游饫看,搜尽名山,久而化之后的“山水”。以明清之际弘仁的诗句说:“倾来墨沈堪持赠,恍惚难名是某峰。”

高居翰讨论中国绘画时曾写道:

高居翰讨论中国绘画时曾写道:

多个世纪以来,中国的山水画家即曾创作表达某种与他们自身境况近乎无关的社会价值的绘画。……要提防在中国绘画研究中持续存在的一种倾向:将作品看作简单表达了画家真实处境和心声,并以这样的方式来解读它们。……若能设定它们展现的是一种虚构出来的作家或画家的人格面貌,代表的是与作家日常生活只存在有疑问联系的理想观念,那么或许便能够做得更好一些。

高居翰议论中的“作家”可能捎带上了诗人,那就不免忽略了二者的不同。如果诗也如此,今人就不应当以诗作去编写诗人的年谱了。钱锺书先生曾指出传统文艺批评对诗与画持不同标准:“论画时重视王世贞所谓‘虚’以及相联系的风格,而论诗时却重视所谓‘实’以及相联系的风格。”

中国诗人和画家笔下山水的不同,应当是批评中形成这种不同标准的重要原因。中国诗人在书写山水时,多是其某个生命活动当下如离别、送别、登临、游宦、蛰居中的山水,是将山水置于这些活动中并作为其中一个段落的语境来展现,且尽可能缩短创作与这些活动的时间距离,令人感到是做即刻的吟咏,像王维《终南山》那样的全幅山水书写毕竟较少。而山水画家则不同,他们更经常在历史时空之外去展示主要是想象中的山水。朱利安(François Jullien)曾借苏轼《净因院画记》以“常形”/“常理”区分“人、禽、宫室、器用”和“山石竹木、水波烟云”两类题材的态度论中国画里山水的性质:画幅中的山水不建立于“存有的识别上”,画家在此展示的是“兼可能性”或“形之基源”(fonds de formes)。

中国诗人和画家笔下山水的不同,应当是批评中形成这种不同标准的重要原因。中国诗人在书写山水时,多是其某个生命活动当下如离别、送别、登临、游宦、蛰居中的山水,是将山水置于这些活动中并作为其中一个段落的语境来展现,且尽可能缩短创作与这些活动的时间距离,令人感到是做即刻的吟咏,像王维《终南山》那样的全幅山水书写毕竟较少。而山水画家则不同,他们更经常在历史时空之外去展示主要是想象中的山水。朱利安(François Jullien)曾借苏轼《净因院画记》以“常形”/“常理”区分“人、禽、宫室、器用”和“山石竹木、水波烟云”两类题材的态度论中国画里山水的性质:画幅中的山水不建立于“存有的识别上”,画家在此展示的是“兼可能性”或“形之基源”(fonds de formes)。

换言之,画家不必,一般亦不曾真正置身于其所画的山水之中。文人画家的笔墨更有抗拒写实山水的倾向。人物因而在山水中也比西方风景画中的点景人物(staffage)体量更小,且未必是令山水具活力的决定因素。画幅也因此不必被赋予人的尺度,以避免人视野之外的极度宽广全景。

换言之,画家不必,一般亦不曾真正置身于其所画的山水之中。文人画家的笔墨更有抗拒写实山水的倾向。人物因而在山水中也比西方风景画中的点景人物(staffage)体量更小,且未必是令山水具活力的决定因素。画幅也因此不必被赋予人的尺度,以避免人视野之外的极度宽广全景。

甚至不妨设想:那是画家在画山水时添上一笔在山水中观看着山水的诗人。这些诗人,如果是在本书所讨论的时代里,尚不具备苏轼有关山水可不具“常形”而仅具“常理”的意识。

甚至不妨设想:那是画家在画山水时添上一笔在山水中观看着山水的诗人。这些诗人,如果是在本书所讨论的时代里,尚不具备苏轼有关山水可不具“常形”而仅具“常理”的意识。

即便如此,自然风景在中国诗中依然特别重要,且中国山水艺术许多话语和观念都率先在诗中出现,而后方衍至绘画。然而,探讨古代中国自然山水美感话语树的生长,不应局限于所谓“山水诗”的发展,而应看到:“山水”之美在为晋宋诗人再发现之后,逐渐渗入了游览、送别、去离、衙署闲情、行旅、登临、怀古、思亲、游仙和边塞等诸类题材。故而王船山说:“不能作景语,又何能作情语邪?”

“诗人书写山水”恰恰涵摄了这一切主题下山水美感的表达。

“诗人书写山水”恰恰涵摄了这一切主题下山水美感的表达。

本书内容自第一章开始的时间上限,是谢灵运被贬至永嘉的永初三年(422),是年秋,谢氏去离建康而赴永嘉,途中即开始正面书写山水。此后两年诗歌史即进入了元嘉时代(424—453),其时他已在始宁的祖业隐居逾年。元嘉是沈增植所谓五七言诗“三关”

中的第三关,自时序而言则是第一关,以此诗坛开启了新的主题和派典。刘勰以所谓“宋初文咏,体有因革,庄老告退,而山水方滋……情必极貌以写物,辞必穷力而追新,此近世之所竞也”,以及“自近代以来,文贵形似。窥情风景之上,钻貌草木之中……体物为妙,功在密附”,

中的第三关,自时序而言则是第一关,以此诗坛开启了新的主题和派典。刘勰以所谓“宋初文咏,体有因革,庄老告退,而山水方滋……情必极貌以写物,辞必穷力而追新,此近世之所竞也”,以及“自近代以来,文贵形似。窥情风景之上,钻貌草木之中……体物为妙,功在密附”,

标显了这个中国诗的新境。

标显了这个中国诗的新境。

本书的时段下限是白居易于洛阳谢世的会昌六年(846),跨越了唐代元和(806—820)至会昌(841—846)时期。此一期间五七言诗历经了元嘉之后的“元和诗变”,这是“三关”说之第二关。本书视域即涵摄这两关之间书写山水自然最重要的十五位诗人。就书写山水自然而言,这应当是中国诗人最具创造力的时期。“三关”说顺时序而言,第三关是宋之元祐。然宋诗纵然汗牛充栋,却如日本研究中国诗的大家吉川幸次郎所说,“宋诗是对于人之世界具有浓厚兴趣的诗。或许正因为如此,宋诗对于吟咏自然,显得既不热心,又乏善可陈”,以致在他眼中,咏叹自然之美的“山水诗人”,“已不存在了”。

而山水主题却在宋以后绘画中成为大宗,即便对艺术家身体经验的强调嗣后逐渐式微。中国诗、画面对山水的诸多悬隔,实由上文所论诗人画家之于“山水”的不同关联而生发。

而山水主题却在宋以后绘画中成为大宗,即便对艺术家身体经验的强调嗣后逐渐式微。中国诗、画面对山水的诸多悬隔,实由上文所论诗人画家之于“山水”的不同关联而生发。

与迄今业已出版的多种“中国山水诗史”之类的著作不同,本书不是另一种编年的历史叙述,其宗旨亦非追溯某一传统的酝酿、生成和发展。在本书的研究计划开始之前,笔者曾以十二年时间完成和出版了一部《中国思想与抒情传统》。这部三卷之书措意的即是传统,即经由科林伍德(R. G. Collingwood)所谓“批评冲动”和“建造性想象”,在中国诗歌作品中发现一系列线性展开的超越性、总体性诗学主题的演绎——譬如朝向情景交融的完成,譬如境的生成,譬如情感与形式的完美谐调,譬如抒情传统的开启与展开,等等。这样的研究往往是以预设的观念彰显文学发展中的连续性,往往展现了历史研究中最诱惑人的秩序感。纵然有其胜处,易于从浩瀚的文学史料中发现或抓住一条线索,以使其不致沦为散金碎玉。然而,在近乎目的论的描述中,文学发展中的许多沟壑、歧异、细小的分岔,其实被掩盖和过滤掉了,书写出来的文学发展呈现的是太过熟稔的景观。本书的写作自一开始,即希图建立一个新的研究起点,运作于以往研究进路的相反方向。首先,是从“思想的天空”下落到产生中国诗的山河大地。故而,在导论之后,除非非常必要,本书在个案研究中不再措意于诗人书写自然山水的思想语境。其次,本书不再关注一个观念、一种模式、一个传统持续不辍的肇始、演绎和展开,而是转而关注其中“琐碎的”部分,即中国古典文学山水美感话语形构中的纷杂和繁复状态。所谓“话语”(discourse),可以与语词相关,如本书着意讨论的“山水”、“风景”,标题化的“景”、“山河”、“水石”等,但也可能是未形诸语词,却运作于大自然鉴赏和书写的实践方式。笔者关注的对象是体现在中国中古诗歌文本中的山水美感话语形构和意义系统。

毋庸讳言,“话语形构”(discursive formation)和描述“话语陈述的派生树”(a tree of enunciative derivation)

生长这样的表述,已标示了笔者在藉用法国思想家福柯(Michel Foucault)“知识考掘学”的概念语汇,虽然本书所谓“话语”并不是福柯所说的现代科学形态的话语。以此,本书须将中古诗人书写山水自然的历史,置于一扰攘纷乱的空间之中。以此,作者并不措意归纳其中一个渐进出现的结构模式。描述话语的派生当然免不了涉及时间顺序,然如福柯所说,这已不是那种“一形成就似乎要垂诸永久的‘共时’状态”,而是“陈述的时期”,即其“根据观念的时间、理论的时段、形成的步骤及语言发展而得表明,但却不能与这些观念相混淆”,因为“话语永远在分化,重新开始,永远与自己分裂,由性质不同的部分所组合”,难以收摄或化约在“时代精神”的概念之下,而必须在渊源或派生的趋向上加以测量。

生长这样的表述,已标示了笔者在藉用法国思想家福柯(Michel Foucault)“知识考掘学”的概念语汇,虽然本书所谓“话语”并不是福柯所说的现代科学形态的话语。以此,本书须将中古诗人书写山水自然的历史,置于一扰攘纷乱的空间之中。以此,作者并不措意归纳其中一个渐进出现的结构模式。描述话语的派生当然免不了涉及时间顺序,然如福柯所说,这已不是那种“一形成就似乎要垂诸永久的‘共时’状态”,而是“陈述的时期”,即其“根据观念的时间、理论的时段、形成的步骤及语言发展而得表明,但却不能与这些观念相混淆”,因为“话语永远在分化,重新开始,永远与自己分裂,由性质不同的部分所组合”,难以收摄或化约在“时代精神”的概念之下,而必须在渊源或派生的趋向上加以测量。

因此,本书并不对十五位诗人山水书写各做全面描述,而只关注其为这株大树增添了哪些新的枝杈。

因此,本书并不对十五位诗人山水书写各做全面描述,而只关注其为这株大树增添了哪些新的枝杈。

然而,笔者在进行山水美感话语的“考掘”之时,却与福柯的理论话语本身有所龃龉,此不仅在于本研究仍然不排除诗人主体,而且,因为对象乃是诗歌文本,也就不可能回避文字和物的交集。

为凸显山水书写为一话语事实,作者引入了另一个方法,即现地研究。这一方法由日本汉学界首先做起,岛根大学户崎哲彦教授在二十世纪九十年代曾在考察了湖南永州及道县的柳宗元和元结所书写的山水之后,出版过一种九百多页的皇皇巨著《柳宗元山水游记考》。

为凸显山水书写为一话语事实,作者引入了另一个方法,即现地研究。这一方法由日本汉学界首先做起,岛根大学户崎哲彦教授在二十世纪九十年代曾在考察了湖南永州及道县的柳宗元和元结所书写的山水之后,出版过一种九百多页的皇皇巨著《柳宗元山水游记考》。

高雄中山大学简锦松教授则在上世纪末在奉节考察之后出版了《杜甫夔州诗现地研究》一书,

高雄中山大学简锦松教授则在上世纪末在奉节考察之后出版了《杜甫夔州诗现地研究》一书,

继而又在陕西和山西等地的考察之后出版了《唐诗现地研究》。

继而又在陕西和山西等地的考察之后出版了《唐诗现地研究》。

依简氏之说,此研究是“从传统中国文学研究的资料观,转向现地主义中国文学研究的资料观”

依简氏之说,此研究是“从传统中国文学研究的资料观,转向现地主义中国文学研究的资料观”

。由此,研究者得以“借用法律界‘完全模拟实际情况’之研究方式,回到诗文作者所叙述之现场,考察当地之实际情况,再据以对照诗文之内容,借此寻获真实之答案”。

。由此,研究者得以“借用法律界‘完全模拟实际情况’之研究方式,回到诗文作者所叙述之现场,考察当地之实际情况,再据以对照诗文之内容,借此寻获真实之答案”。

以此新方法,简氏纠正了历代学者单纯依赖古籍文献而出现的一些注解错误,解决了杜诗研究中关于山川地势、地理方位的一些疑难。

以此新方法,简氏纠正了历代学者单纯依赖古籍文献而出现的一些注解错误,解决了杜诗研究中关于山川地势、地理方位的一些疑难。

户崎哲彦、简锦松以及本人的现地考辨,皆基于一个信念,即我们以谢里曼(Heinrich Schliemann,1822—1890)考掘荷马史诗中特洛伊城“遗址”一般的勇气去发寻中国诗人的踪迹,却绝不致重蹈其失误。谢里曼之所以将毁于地震或火灾的特洛伊,认作毁于兵火的特洛伊,在于他昧于这样一个事实:西方所谓“史诗”(epic)其实是自两类对立的叙事样式——经验的(the empirical)和虚构的(the fictional)的合题中发生的。

而与山水诗的发生大致同步,

而与山水诗的发生大致同步,

中国诗即开始具宇文所安所说的“非虚构性”特征。

中国诗即开始具宇文所安所说的“非虚构性”特征。

传统学术依据诗人作品编写年谱的前提即在此。吾人的考辨又反过来再次证实了这一前提。而且,考辨的对象既是山川地貌,便不会如衣冠人物的歌笑喧哗一样化入衰草斜阳,纵历经千年水文气象变化和人间沧桑,山峦的地质面貌尚大致留存。

传统学术依据诗人作品编写年谱的前提即在此。吾人的考辨又反过来再次证实了这一前提。而且,考辨的对象既是山川地貌,便不会如衣冠人物的歌笑喧哗一样化入衰草斜阳,纵历经千年水文气象变化和人间沧桑,山峦的地质面貌尚大致留存。

但问题却在:吾人究竟该在实地山水中寻访些什么呢?

但问题却在:吾人究竟该在实地山水中寻访些什么呢?

简锦松方法的基本概念在“现地景观与诗句比对调查”。

此一比对又旨在确认二者的一致之处。本书在吸收简氏某些方法的基础上,却指向不同目标。谓中国山水诗为“非虚构的”,常被一些论者误作为“客观的”。“客观的描写”甚或成为对大谢山水诗的界定。而本书却要强调避免“读解世界,是为了证明自己的书本”。

此一比对又旨在确认二者的一致之处。本书在吸收简氏某些方法的基础上,却指向不同目标。谓中国山水诗为“非虚构的”,常被一些论者误作为“客观的”。“客观的描写”甚或成为对大谢山水诗的界定。而本书却要强调避免“读解世界,是为了证明自己的书本”。

所谓“非虚构”不过是指一首山水诗乃取材于诗人作为历史人物的一次经验,且由此而存在一个外在参指框架(external referential framework)。而虚构作品却仅仅依赖一个文本的内在参指框架。但山水诗却不同于山水,它是一种话语运作。这一运作须经诗人的知觉和想象。知觉是艺术家以风格拥有世界的时刻。梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)说:“风格出现在画家与世界的接触点上,出现在画家知觉的凹陷部分(hollow)中,并作为一种迫切需求(exigency)从这一知觉中产生出来。”

所谓“非虚构”不过是指一首山水诗乃取材于诗人作为历史人物的一次经验,且由此而存在一个外在参指框架(external referential framework)。而虚构作品却仅仅依赖一个文本的内在参指框架。但山水诗却不同于山水,它是一种话语运作。这一运作须经诗人的知觉和想象。知觉是艺术家以风格拥有世界的时刻。梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)说:“风格出现在画家与世界的接触点上,出现在画家知觉的凹陷部分(hollow)中,并作为一种迫切需求(exigency)从这一知觉中产生出来。”

这里所谓“凹陷部分”包括了画家的敏感、错觉和盲点。这就是说,本书的研究不仅在追寻实地山水与话语山水间的重叠,而尤在发现其间的不合和断裂。简锦松研究停止的地方,或许是本人的研究开始之处。故而,现地考察在本书只是一种辅助方法和内容。在各章中根据需要比重亦不同,讨论韦应物一章甚至完全未涉及任何现地考察。

这里所谓“凹陷部分”包括了画家的敏感、错觉和盲点。这就是说,本书的研究不仅在追寻实地山水与话语山水间的重叠,而尤在发现其间的不合和断裂。简锦松研究停止的地方,或许是本人的研究开始之处。故而,现地考察在本书只是一种辅助方法和内容。在各章中根据需要比重亦不同,讨论韦应物一章甚至完全未涉及任何现地考察。

然而,要比对古人所面对的实地山水和话语山水,在确定了地理方位之后,最大的问题是如何透过多年的地貌变迁去大致重构当年的山水环境。在此,本人必须亦只能依赖现代历史地理学者的成果。所幸在中国诗人的风景概念中,最重要的因素是山与水,而非欧洲风景观中的植物。在地貌变化中,除非发生过地质灾害和人为改造,植被之下山体的变化一般较小(第二章中的砺山是本研究中的孤例),而水体的改变则相当普遍,其中包括江河入海口的变化,如本书第二章、第四章涉及长江入海口的古今变化造成今日在镇、扬和横江一带所见与古人所见已极不同;又如大量湖泊的消失,本书第一章涉及的大、小巫湖,第四章涉及的云梦泽、欹湖皆已化为农田、聚落和草滩;还有由河道摆动所牵涉的整体地貌的改变,如第二章涉及的蒜山和第四章涉及的岘山原为兀立水畔的江矶,而今却成为平地上的土坡,几无景致可言,而第三章涉及的江中五洲由于长江河道南移,已成为北岸一个村落。如此等等。本人需以文献和现地咨询去反复查证,在此基础之上,才可能去重构当初诗人身处的实地山水。

本书在方法学上能将福柯的“知识考掘”与其所抵触的现象学中的梅洛-庞蒂连接,乃与本研究不排除诗人主体的态度一致。连接的基础端在二者皆注重描述历史现象的原初性,虽然一在话语,一在知觉。正如福柯反对将知识化约为一个观念、一种模式、一个传统一样,在梅洛-庞蒂目中,没有任何一种绝对知识系统可以成为“这个变化多端世界的永恒纲目”,因为“历史从未被视为一单一的意义流”。

正如福柯重视话语的运作而非语言的符号功能,梅洛-庞蒂的语言学植根于知觉而研究话语,将索绪尔的语言符号还原为象征。

正如福柯重视话语的运作而非语言的符号功能,梅洛-庞蒂的语言学植根于知觉而研究话语,将索绪尔的语言符号还原为象征。

从福柯和梅洛-庞蒂的连接中,本书重点关注体现于文字之中(包括声音和静默)的审美知觉话语的形构。

从福柯和梅洛-庞蒂的连接中,本书重点关注体现于文字之中(包括声音和静默)的审美知觉话语的形构。

以上述综合的方法论,本书不拟从十五位擅长风物书写诗人的作品中推绎出贯穿全书的一个论题,由于不断分化的“话语”为本研究之所措意,本书拟藉这些诗人去观察中古诗歌中山水美感话语树的生长。在本书的视野里,中国景观文化的根脉——“一元双极”的“山水”清晰出现在山水诗的开山人物谢灵运的诗作中。有此根脉,这株出土的树苗在鲍照诗中首先长出的枝杈是“天-地”,它涵摄了谢灵运常常忽略的“云霞烟霭岚光风雨雪雾”。以此,“风景”作为表达氛围的语词在鲍照和谢朓的作品中出现了。吊诡的是,作为氛围的“风景”在居停之望中形构,又成为切割大自然而“取景”的开端。一个日后成为诗、山水绘画和园林核心美感话语的“景”已经于此萌生。继而,在江淹和何逊那里,时间出现在空间中的意象——“时象”——不仅成为了景观主题,而且“风”与“景”中形成的光韵或氛围亦成为景观的美学同构型因素。“取景”已成为实践,只是尚未形诸语词。由江淹开始,与基于身体存有的视域方向相反,另一枝杈在生长,即“视通万里”之“神思”。这是“天-地”框架的展开,是接连宇宙之气的虚灵主体——“神”之“游”。阴铿一些作品不仅对非在一地的景物剪裁重组,而且,也已不再追求美学上同质的氛围。相反,他在创造类似音乐“对位”效果的张力和异质性。

本研究将“桃花源”故事作为隐逸者空间现象学的一个寓言。以此,盛唐“山水田园诗”代表作家孟浩然和王维分别体现了“桃花源”中“渔人”和“桃源中人”不同的空间视野。由于身体和视域在不断位移之中,吟游的孟浩然选取与谢朓全然不同的剪裁山水的方式,他不再采用类似画家的空间框构,而是将不同时刻切割的景致镶嵌于流动的诗之格律形式中,似乎空廓而无边际。此一诗的山水世界还有一特别的向度:依附特定地点而由文学和历史寓涵伸展的时间深度或“内部风景”。与孟浩然力图表现的空廓无边相反,在王维的《辋川集》中,诗人依身体存有句读的每个瞬间世界皆是具足和独立的,仿佛只孤悬于当下的直接经验。此处此刻最能体现由存在自内打开的空间知觉本质。前述“景”的枝干生长了,它可以被计数了,但却与五代以后以四言标题出现的“景”不同,因为它是一次性而无从再被体验的。孟浩然和王维的诗境似分别代表了风景的两种基型。

李白书写了三类不同的山水世界,这株话语树上的新枝干在不同方向同时生长。首先,在人间之侧,李白不仅仅在觌目一片山水风景,他是被“风土”所环绕,以身心与山水共织出氛围和情调。而且,与彰显色彩的江淹判然不同,李白诗彰显的“清”,是一种人与感性事物“共存的场”,诗人与水、空气此刻皆无以拥有本质,皆虚位以待和相互流通。当走入一片他已自文本“阅读”了的山水,李白的生命可与历史上一位诗人的生命叠合,“外在山水”亦与“内部风景”叠合。山峰和云天交接之处是李白进入仙境的门户。藉由仙道,李白大大拓展了始自江淹的任意游目于天地之间,而不拘于经验空间的意识,以致在广袤万里的山水之上,吾人隐隐感到有乘气浮空、俯眄岳阿的诗人。李白的寓意之作中出现了令人起“恐怖性喜悦”的凶险山水,诗人据此开拓出崇高之境。隐逸诗人向以“魏阙”为反衬,彰显山水体现的生命价值,杜甫夔州诗中,江湖的寥落苍白反倒是为托起长安“梦华”的堂皇富丽。部分夔州诗作的“抒情史诗”意味又令山水成为“山河”的转喻,诗人借此地山水系念着板荡中的华夏山河。而杜甫只陶醉于此地一时山水之美时,又接续了中国文学一个隐秘谱系,开启了一片“内部风景”。作为神女化身的巫山山水唤起的美感,是他安宁的生命原型。

与杜甫借夔州山水转喻华夏“山河”的意念相反,韦应物欲借山水使身心完全融入大自然的节律之中。为此,他需要一个历史时间之外、事事皆漫不经意的世界,以享受翛然疏散。其所实践的“吏隐”又使其空间书写对方域进行了种种虚化。在元结和柳宗元的山水书写里,向往“不骛远,不陵危”,可居“可家”的,空间上更小的人间山水的新倾向,显然与谢灵运、孟浩然、李白等崇尚游历、追求新异的趣味相违。柳宗元对蛮荒阔大的山水甚至有一种异化感,在其中纵然“暂得一笑,已复不乐”,难能长久持有一份愉悦。由此,近观可昵的“泉石”或“水石”替代了“须远而观之”的“大物山水”。“水石”却又是文人园林世界的“山水”。元、柳的水石世界可说是自王维开始的“庇护所”意象的延伸。韩愈在李白的凶险山水和柳宗元的阴森“囚山”之后,以一个丑恶、生狞乃至厉怖的世界替代了天人之间的诗意和谐。此中不仅有因流逐而生的“风土的乡愁”,又不乏其基于时代文化危机的异化感。即便在对山水正面欣赏的时刻,韩愈所持已非逐势而下的横向“顺取”,而是纵向的逆势而为;其美感也已自似水的平淡,腾跃至如火迸发的震撼。此处见不到柳宗元对“暂得”的负面态度。本书对白居易的研究乃专注于一个题材面,以观察白氏如何突破对世界做整体化对待的观念。南朝以降诗人取居高俯瞰的模式,从种种纷繁之外某一点去观看和书写江南山水中的城市。而白居易则令身体进入、参与、牵绕于此一地方场域之中,从深度上以各类感觉去捕捉水国的色彩、光泽、声响和生命。此一美感话语延至白氏在洛阳的园林修造。此园之美不在由某一点展示的面,而是由线串连的(景)点。园景分看是册页,连起来则是从容展开的手卷。这里有“景”那根枝干的另一展开。

从以上的简略勾画中,读者已不难感受其中的众声喧哗,中国诗人山水美感的话语树真真是枝杈横斜、绿叶纷披、花萼蔼郁。诗人之间对于“山/水”、“天-地”、“风景”、“景”、“内部风景”、“庇护所”诸话语当然不免接续和回应,但更多的是分化和不停地生发。倘若研究者执意将此一纷纭现象化约为一个观念、一种论题、一个传统,将会牺牲掉它的如万花筒般的绮丽多彩,而本书的话语研究正是为了彰显这一种绮丽多彩。虽然如此,本书中仍有若干“情节”在各章中时断时续地展开,譬如由“山水”开始的诸二元因素的对立互补,譬如从“山水”到“风景”、“景”、“山河”、“水石”代表性新话语的出现和替换,譬如以“云气”、“水气”展开的“物质想象”,譬如兴会时超越身体视域的“神界之游”,譬如泛自然神论中诞生的“神女”之生与死……中国景观正是在这些情节中形成特色,故而为作者在统稿全书时所措意,亦望读者多予留心。

那么,这样一种研究,其意义又在哪里?本人以为可以概括为如下几方面。

首先,本书是以全新观察角度和理论进路,藉案头研究与户外考察结合的方法,对中国中古诗歌文本所做的一次大胆探索。这一探索令作者发现了诸多诗人作品未曾豁显的特色。这就如同进入一片森林,避开了已被路人踩得平坦的路径,选择自己从荆棘中去蹚道,固然辛苦,却能看到平常看不到的一道道风景线,看到各个诗人作品竟如此异彩纷呈。

其次,本书的讨论是于世界文学或比较文学颇具意义的议题。人类与大自然的关系,人对大自然的关怀是重要的文化主题,而认识自然山水之审美价值并进行正面书写是中国文学传统可以引为骄傲的一项成就。法国学者幽兰(Yolaine Escande)曾借引地理学者贝尔凯(Augustin Berque)的一段话,说明中国山水画与西方风景画比较研究的意义。贝尔凯依据四项条件——一个或多个指涉“景观”的词汇,“景观”的文学表现,“景观”的绘画表现,“景观”的造园表现——认为历史上只有两种文明创造出“景观”文化,即中国南北朝时代及欧洲文艺复兴时代。

而这两个跨越不同大陆的时代之间,已经相隔了何止千年。西方研究中国山水画的学者苏立文(Michael Sullivan)也说:谢灵运比仅仅为了欣赏景色而最早攀登阿尔卑斯山的彼得拉克(1304—1374)早了近千年。

而这两个跨越不同大陆的时代之间,已经相隔了何止千年。西方研究中国山水画的学者苏立文(Michael Sullivan)也说:谢灵运比仅仅为了欣赏景色而最早攀登阿尔卑斯山的彼得拉克(1304—1374)早了近千年。

这样的表述或许易使人忘记自然主题在西方文艺中的一段历史。远在文艺复兴之前,甚至也在以曹魏建国算起的魏晋南北朝之前,在欧洲罗马共和国和帝国之交的动荡时代,文学中已经出现了正面书写大自然的重要文本。维吉尔(Publius Vergilius Maro,公元前70—前19)的长诗《农事》(

Georgics

)曾被誉为“在所有文学中,第一首以描写大自然作为主要存在理由和愉悦来源的诗作”,以致倘若欲归为一个文类的话,应被称为“描写诗”

这样的表述或许易使人忘记自然主题在西方文艺中的一段历史。远在文艺复兴之前,甚至也在以曹魏建国算起的魏晋南北朝之前,在欧洲罗马共和国和帝国之交的动荡时代,文学中已经出现了正面书写大自然的重要文本。维吉尔(Publius Vergilius Maro,公元前70—前19)的长诗《农事》(

Georgics

)曾被誉为“在所有文学中,第一首以描写大自然作为主要存在理由和愉悦来源的诗作”,以致倘若欲归为一个文类的话,应被称为“描写诗”

。作为中国学者,吾人会对冠维吉尔的《农事》为“第一首”之说难以苟同,因为宋玉的《高唐赋》、《风赋》,乃至司马相如的《子虚赋》、《上林赋》,皆作于维吉尔《农事》之前,且皆以描写大自然作为“主要存在理由和愉悦来源”。但罗马时代文学,特别是维吉尔的《农事》,确为西方文艺这一主题之渊薮。

。作为中国学者,吾人会对冠维吉尔的《农事》为“第一首”之说难以苟同,因为宋玉的《高唐赋》、《风赋》,乃至司马相如的《子虚赋》、《上林赋》,皆作于维吉尔《农事》之前,且皆以描写大自然作为“主要存在理由和愉悦来源”。但罗马时代文学,特别是维吉尔的《农事》,确为西方文艺这一主题之渊薮。

老普林尼(Gaius Plinius Secundus,23—79)的著作《自然史》还提到过罗马时代有一位描绘树林、山丘、鱼塘、矮树丛、海峡、河流和湖岸的画家斯图丢斯(Studius)。

老普林尼(Gaius Plinius Secundus,23—79)的著作《自然史》还提到过罗马时代有一位描绘树林、山丘、鱼塘、矮树丛、海峡、河流和湖岸的画家斯图丢斯(Studius)。

罗马时代的人也曾到西西里去攀登埃特纳火山。

罗马时代的人也曾到西西里去攀登埃特纳火山。

虽然罗马文化总体来说乃彰显人类强加给自然的秩序,比之北欧凯尔特文化,更缺乏梦想和蛮荒自然中的冥想,但由于拉丁文本的广泛流传,在文艺复兴之后的诗歌与绘画中,人们一再听到的却是罗马文化的回响。然而,与本书所欲展开的多数篇章内容相比,维吉尔的长诗《农事》并非真正基于个人身体经验的创作,此诗所概括的是罗马广袤的“农神之土”(land of Saturn)上,大地、天空和海洋中的四季风云和农事生活,并没有具体所指的时间地点。长诗中出现的自然神如傅恩(Faun)、骓德(Dryad)、潘(Pan)、泽菲尔(Zephyr)、瑟梯丝(Thetis)等,也都是罗马所有土地上的森林之神、树精、牧神、西风之神和海中女神。而由谢灵运开创的山水书写传统能与汉赋辨分,一个不同即在其主要基于个人的身体经验。而且,按照上文的标准,自罗马共和国末期文学开始的对大自然的正面书写,并未真正持续下去。随着基督教文化进入欧洲,在中世纪的大部分时间里,欧洲文化转向天界和内心,漠视被视为撒旦之土的此一世界。直到文艺复兴后的十六、十七世纪,正面书写大自然的作品才重新出现和得以持续。故而,倘若沿循贝尔凯两大文明传统的说法,应是中华文学与欧洲文学分别于公元前三世纪和公元前一世纪即开始了对大自然的正面书写,然皆因文化思想语境的改变而一度失去活力。而中国文学却在早于欧洲一千余年的东晋刘宋时代,发展出书写大自然的持续不辍之新传统。因而,探讨人类与大自然的关系,人对大自然的关怀,本书讨论的内容,恰恰是欧洲古典时代和文艺复兴时代之间,人类文学这一主题之最重要发展,是研究人类对大自然的审美感性和风景美学不可能绕过的一段历史。

虽然罗马文化总体来说乃彰显人类强加给自然的秩序,比之北欧凯尔特文化,更缺乏梦想和蛮荒自然中的冥想,但由于拉丁文本的广泛流传,在文艺复兴之后的诗歌与绘画中,人们一再听到的却是罗马文化的回响。然而,与本书所欲展开的多数篇章内容相比,维吉尔的长诗《农事》并非真正基于个人身体经验的创作,此诗所概括的是罗马广袤的“农神之土”(land of Saturn)上,大地、天空和海洋中的四季风云和农事生活,并没有具体所指的时间地点。长诗中出现的自然神如傅恩(Faun)、骓德(Dryad)、潘(Pan)、泽菲尔(Zephyr)、瑟梯丝(Thetis)等,也都是罗马所有土地上的森林之神、树精、牧神、西风之神和海中女神。而由谢灵运开创的山水书写传统能与汉赋辨分,一个不同即在其主要基于个人的身体经验。而且,按照上文的标准,自罗马共和国末期文学开始的对大自然的正面书写,并未真正持续下去。随着基督教文化进入欧洲,在中世纪的大部分时间里,欧洲文化转向天界和内心,漠视被视为撒旦之土的此一世界。直到文艺复兴后的十六、十七世纪,正面书写大自然的作品才重新出现和得以持续。故而,倘若沿循贝尔凯两大文明传统的说法,应是中华文学与欧洲文学分别于公元前三世纪和公元前一世纪即开始了对大自然的正面书写,然皆因文化思想语境的改变而一度失去活力。而中国文学却在早于欧洲一千余年的东晋刘宋时代,发展出书写大自然的持续不辍之新传统。因而,探讨人类与大自然的关系,人对大自然的关怀,本书讨论的内容,恰恰是欧洲古典时代和文艺复兴时代之间,人类文学这一主题之最重要发展,是研究人类对大自然的审美感性和风景美学不可能绕过的一段历史。

复次,幽兰援引贝尔凯提出的“景观传统”提示吾人:在古代中国的诗文、绘画、园林、题画以及各自的论著中,尽管艺术介质和形式有所差异,但仍广泛存在景观学意义上的互文,涉及以欣赏的态度观看、呈现大自然时采用共通的价值取向和美感话语。山水是中国绘画的大宗。追溯其源头,有以为东晋者,有以为刘宋者,又有以为李唐者。

以为起于唐的根据,主要在唐人张彦远《历代名画记》论画山水树石一节有所谓“山水之变,始于吴,成于二李”

以为起于唐的根据,主要在唐人张彦远《历代名画记》论画山水树石一节有所谓“山水之变,始于吴,成于二李”

之说。然张彦远在此书中,却不仅在论画六法一节中引顾恺之语谓“画人最难,次山水”,

之说。然张彦远在此书中,却不仅在论画六法一节中引顾恺之语谓“画人最难,次山水”,

且于评戴逵时有“其画古人、山水极妙”,评戴逵之子戴勃又征引孙畅之语“山水胜吴”,

且于评戴逵时有“其画古人、山水极妙”,评戴逵之子戴勃又征引孙畅之语“山水胜吴”,

这就很难令人相信画中山水是起于李唐了。而且,东晋顾恺之的《画云台山记》和刘宋时代的两篇画论——宗炳的《画山水序》和王微的《叙画》,以及隋代画家展子虔的传世真迹《游春图》都令吾人相信:山水主题在中国绘画中初步萌芽的时代,应与同一派典在中国诗歌中确立的时代相去不远,而且是由相似的思潮所推动。然而,吾人今日所能亲睹的五代以前山水画作品已是凤毛鳞爪,更不必说早期的造园遗迹了。以此,自文学文本特别是诗去考掘古人的山水美感话语,恰为探讨山水画和园林中某些景观美感形成,提供了一座待掘的宝山。而这也是本书各章在论证时着意发挥的。

这就很难令人相信画中山水是起于李唐了。而且,东晋顾恺之的《画云台山记》和刘宋时代的两篇画论——宗炳的《画山水序》和王微的《叙画》,以及隋代画家展子虔的传世真迹《游春图》都令吾人相信:山水主题在中国绘画中初步萌芽的时代,应与同一派典在中国诗歌中确立的时代相去不远,而且是由相似的思潮所推动。然而,吾人今日所能亲睹的五代以前山水画作品已是凤毛鳞爪,更不必说早期的造园遗迹了。以此,自文学文本特别是诗去考掘古人的山水美感话语,恰为探讨山水画和园林中某些景观美感形成,提供了一座待掘的宝山。而这也是本书各章在论证时着意发挥的。

最后,作者希望借这一研究,呼吁提倡另一种环保意识,即注意保护中国传统的历史文化环境。这一种呼吁已经含蕴在本书的书名之中。本书以讨论诗人的山水美感为题旨,却着意以“山河”作书名。其中意蕴,可由讨论李、杜的五、六两章读出。第六章特别辨分了“山河”和“山水”两个词语:二者差之一字,义涵却极殊异。“山水”主要用于一地景物之游赏,而“山河”之“河”如黄河、长江,却流经千里,贯烁古今,直指国族的广袤生存空间和悠久历史,比一姓社稷的“江山”意义更为宏广。然而,正如本书第五章对李白的讨论所指明的,一方山水一经吟咏,即如典籍一样具有了传承斯文的意义,后代即可借这一处“山水”与前人“今古相接”。在古代著名诗人谢灵运、李白、王维等生活或流连的浙中剡水、皖南泾川和关中辋川,至今民间仍流传着关于他们的传说。某些村庄、河流和山岩,甚至由此而命名,如嵊州嶀浦的钓鱼潭、谢岩的康乐弹石,马家田的康乐石门,蓝田辋川的望亲坡,贵池里山江祖石的李白钓台,等等。在李白留下大量踪迹的皖南,凡被诗人吟咏之处——即便只一联或一句,当地都曾筑亭造楼而祀。这一处处“山水”已经与承载华夏悠久历史的“山河”无从剥离了。这样的“山水”,已经是所存不多的古代宫殿、城郭、庙宇之外,能让后人真正触摸中国传统文化的主要物质遗存了。

然而,毋庸讳言,即便如此宝贵的遗存,近年已不当地遭到严重破坏。对六朝文学有兴趣的人,会知道流贯浙江新昌、嵊州和上虞的一条河流“剡溪”(下游称曹娥江),它汇集了山中许多清冽的溪流。

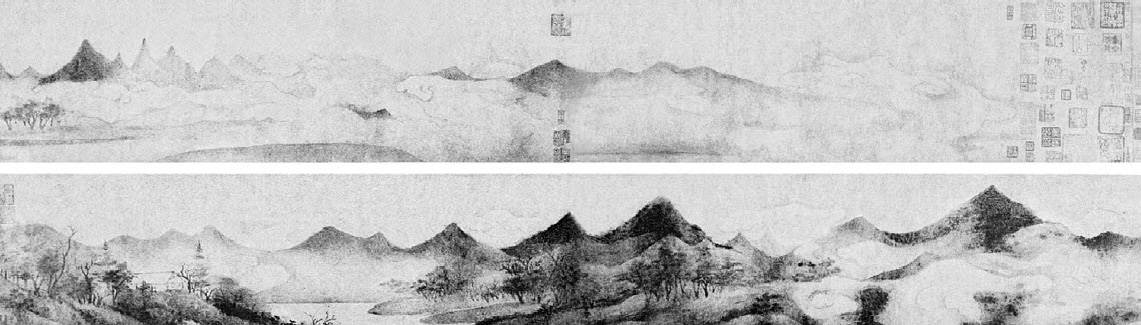

这是王子猷雪夜访戴时舟行所经的河流,是李白的梦土,是中国乃至世界山水艺文的真正摇篮。王子猷雪夜欲访的戴逵,可能即寓于剡水支流的逵溪。戴逵画有《吴中溪山邑居图》和《剡山图卷》,其子戴勃画有《九州名山图》。这些都应当是早期的山水画了。此外,山水诗的开山人物谢灵运的南北五处庄园皆在剡水东岸,其作于始宁时期的书写山水之诗,主要即吟咏这条河流周边的山水。其美当如顾恺之所言:“千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云蒸霞蔚。”

三界与仙岩之间一段被嶀、嵊苍崖夹峙的缥碧峡谷,尤为难得之天然画图【图一至四】。由于水质清澈,河道比降低缓,两岸青山静静映入水中,人行山水间直如王羲之所言:“如在镜中游。”据说二十年前,此水依然清可见鱼,碧水青山之间,在在“清晖”游漾。然而这样一段承载无数文化记忆的美丽山水,却因两岸的国道和高速公路的修建者不舍得绕开而被破坏。而且,在我前去考察的2010年和2011年,都曾亲眼见到不知多少挖沙机还在不分昼夜地蹂躏剡水流经的河道,这也是许多具文化历史意义的河流包括泾水和辋水的遭遇。蓝田辋川谷是另一个令人痛心的例子。这是昔日王维别业所在山谷,是王维读者神往的地方。《辋川集》不仅影响了中国诗、画和园林,甚至影响了日本的诗和造园艺术。当地人告诉我,当初日本唐诗代表团到蓝田参访时,连年事已高且腿有残疾的一位老人都坚持登上篑山,为的是登高一览这被王维歌咏过的河谷。我上世纪九十年代到西安开有关王维的会议,曾由会议主办方组织去辋川。当时陕西省政府一位干部说,省委计划以辋川谷作为恢复秦岭生态的样板。但如今一条高速公路大桥已纵贯辋川谷,令人很难再去想象王维的诗境了。

三界与仙岩之间一段被嶀、嵊苍崖夹峙的缥碧峡谷,尤为难得之天然画图【图一至四】。由于水质清澈,河道比降低缓,两岸青山静静映入水中,人行山水间直如王羲之所言:“如在镜中游。”据说二十年前,此水依然清可见鱼,碧水青山之间,在在“清晖”游漾。然而这样一段承载无数文化记忆的美丽山水,却因两岸的国道和高速公路的修建者不舍得绕开而被破坏。而且,在我前去考察的2010年和2011年,都曾亲眼见到不知多少挖沙机还在不分昼夜地蹂躏剡水流经的河道,这也是许多具文化历史意义的河流包括泾水和辋水的遭遇。蓝田辋川谷是另一个令人痛心的例子。这是昔日王维别业所在山谷,是王维读者神往的地方。《辋川集》不仅影响了中国诗、画和园林,甚至影响了日本的诗和造园艺术。当地人告诉我,当初日本唐诗代表团到蓝田参访时,连年事已高且腿有残疾的一位老人都坚持登上篑山,为的是登高一览这被王维歌咏过的河谷。我上世纪九十年代到西安开有关王维的会议,曾由会议主办方组织去辋川。当时陕西省政府一位干部说,省委计划以辋川谷作为恢复秦岭生态的样板。但如今一条高速公路大桥已纵贯辋川谷,令人很难再去想象王维的诗境了。

所幸华夏山河仍然不乏守护者。为写作本书,笔者在南北方进行过前后九次考察。在考察前后的资料准备和考察过程中,我常常接触到活跃在各地为搜集保护乡土文化而奔走的人们。笔者在此可以举出上虞的丁加达,嵊州的金午江、金向银、李彭卫,温州的余力、马叙、王学钊,永嘉的高远,襄阳的叶植、白昀、陈家驹,蓝田的李海燕、曾宏根、樊维岳,奉节的赵贵林、魏靖宇……他们其中有干部,有教师,也有当地的农民。如带我考察大罗山和帆游山的王学钊即是当地的农民,却出版了关于大罗山史的著作。他们不仅为我的考察提供了重要信息,且以其热忱激励着我。我永远难以忘记2011年4月2日晚见到时年82岁的丁加达老人的情景。他下放上虞农村期间,凭借《山居赋》与剡水周边各处地貌的对照,独立地发现了谢灵运《山居赋》所称“北山”庄园的真正位置。我见到他时,他刚做完癌症手术,且患有严重的肺气肿,双眼视力已很差,只能靠呼吸机与我交谈。他以颤颤巍巍的手为我在纸上写下各种地名,并说很遗憾,他已不可能引我去考察了。然在翌日的考察中,他一再打电话给我指点。此后不久,老人就去世了。我想借此书出版的机会,向他以及所有这些华夏文化故土的守护者们表达敬意!

图一 剡

图二 剡水:章镇附近

图三 剡水:清风岭附近

图四 剡水:三界附近

在本书所涵的时间上限之前,正面的山水书写在中国诗中并非全然无迹可寻。为上探山水书写在中国文学中发生之谜,笔者以为有必要在此对前谢灵运的山水书写和思想背景做一概述,并藉此说明山水书写在谢灵运后成为中国文学派典的各种思想文化渊源。

为什么在公元五世纪初的刘宋时代,基于个人身体经验的大自然书写会忽然在中国诗中大量出现?人类对大自然于远古时代建立的亲情是如何在经历了漫长的文明时代之后又被唤醒?这是一个与十六至十七世纪风景在欧洲绘画中出现不同的故事,却同样是一个吸引人的故事。首先,我以为在一个以抒情诗为主要文类的文学传统中,这是迟早要发生的事。因为在抒情诗人的冥思里,环绕孤独诗人身体的大自然,最易成为聆听或倾诉的对象。所以在西方文学中,一旦到了抒情诗成为主要文类的浪漫主义时代,大自然也同样成为最经常的题材。然而,《诗经》尚未出现对自然山水之美的专门歌咏,篇中出现的零散景物或者是人世生活的部分背景,或者作为联想、比喻的引发之物。楚辞作家宋玉却有一篇以其主要篇幅洋洋五百言专事描写大自然的作品——《高唐赋》。宋玉与西方自然诗之宗塞奥克瑞图斯同生活于公元前三世纪。然而,在后者所作的牧歌中,大自然只是两个虚拟牧人之间小小戏剧的背景而已。读者是从牧人的对话里“听”到树木、泉水、溪流、大海和牛羊。而《高唐赋》则反复以“望”、“观”、“见”、“视”等字,令读者正面体验山水、鸟、兽、水生物和林木花草。这样重要的文本在讨论古代山水诗文的著作中长期相对地被忽略,可能是因为它的出现太孤立,与公元五世纪初兴起的山水主题相距太远。本书此处有必要为它多花费一些笔墨。

《高唐赋》在楚文学中出现,绝非偶然。楚之芈姓虽出自北方,却在云梦、江汉融合了越、濮、巴、蜀这些更原始的部族而成荆楚。《周南·汉广》当为楚人之歌,

其中有“翘翘错薪,言刈其楚”

其中有“翘翘错薪,言刈其楚”

,楚人既不避以水泽林薮中之恶木自称,本身即透露其文化在丛林蛮荒中的渊源。与中原相比,荆楚文化浸淫着萨满之风。在这一方面,人们容易想到《九歌》、《招魂》,却较少想到《高唐赋》。宋玉此赋与七个世纪后出现的中国诗歌山水书写的关联,至少有以下四个方面非常值得关注。

,楚人既不避以水泽林薮中之恶木自称,本身即透露其文化在丛林蛮荒中的渊源。与中原相比,荆楚文化浸淫着萨满之风。在这一方面,人们容易想到《九歌》、《招魂》,却较少想到《高唐赋》。宋玉此赋与七个世纪后出现的中国诗歌山水书写的关联,至少有以下四个方面非常值得关注。

首先,此赋的序引部分,襄王询问宋玉“巫山之女”的化身朝云“状若何也”,继而在风止雨霁、云无处所之时又再问玉“方今可以游乎”。而在《神女赋》中,襄王在游过之后,如怀王一样,又与神女在梦中相遇。以此,巫山和高唐不仅是神女护持的山川,甚至是行云和行雨之外,神女之另一化身。或者说,神女是梦中的巫山山水,巫山山水则是白昼风止雨霁、云无处所之时的神女。这里吾人见识了与一神教的泛神论(pantheism)区别的楚地多神信仰的泛自然神论(pandeism),它哺育着长于水泽荆丛的楚地先民对大自然的情感。然有一“泛”字,却切不可将巫山神女误为宁芙(nymph)、骓德、赛特(satyr)、傅恩、潘之类,即在任何一处泉流、森林、草地、牧场皆会出没的仙女、树精和牧神那样的各类自然神之泛称。所谓“妾在巫山之阳,高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下”

即明示:其如屈原《九歌》中的地祇湘妃、湘夫人一样,永远只钟情于一片特别的山水,在此曾发生了她与人间某人的一段恋情,其后的洛水宓妃、汉滨游女亦莫不如此,以致后世诗人们只可在走近这片山水时方去吟咏她们。楚辞的这一泛自然神论在大谢以后诗人的山水书写中时隐时现,成为一支隐秘的谱系。本书第六章会特别讨论这一谱系。如伊利亚德(Mircea Eliade)所说,古代神话不会从人类的心理中全然消失,它只会以乔装的面目出现,在世俗形式下重现古代神圣世界的某些价值。

即明示:其如屈原《九歌》中的地祇湘妃、湘夫人一样,永远只钟情于一片特别的山水,在此曾发生了她与人间某人的一段恋情,其后的洛水宓妃、汉滨游女亦莫不如此,以致后世诗人们只可在走近这片山水时方去吟咏她们。楚辞的这一泛自然神论在大谢以后诗人的山水书写中时隐时现,成为一支隐秘的谱系。本书第六章会特别讨论这一谱系。如伊利亚德(Mircea Eliade)所说,古代神话不会从人类的心理中全然消失,它只会以乔装的面目出现,在世俗形式下重现古代神圣世界的某些价值。

这一位女性地祇(严格说是“水祇”)亦未在中国中古诗人书写的山水中消失。然与欧洲风景油画和法式花园雕塑、喷泉中神态毕现的海神、河神、潘神、宁芙等不同,这一位神女的形影却惚兮恍兮,时隐时现,甚而只能自诗中山水所呈现的温柔妩媚中识认。

这一位女性地祇(严格说是“水祇”)亦未在中国中古诗人书写的山水中消失。然与欧洲风景油画和法式花园雕塑、喷泉中神态毕现的海神、河神、潘神、宁芙等不同,这一位神女的形影却惚兮恍兮,时隐时现,甚而只能自诗中山水所呈现的温柔妩媚中识认。

其次是此赋所透显的萨满文化及其中的泛自然神论观念的影响。宋玉以五百余言赋写巫山景物之缘起,是襄王望高唐观之上的天空,“其上独有云气,崪兮直上。忽兮改容,须臾之间,变化无穷”。

宋玉告诉他,这是曾与先王共枕席,“旦为朝云,暮为行雨”的巫山之女。此处“望气”本为萨满或巫祝的天文之术。

宋玉告诉他,这是曾与先王共枕席,“旦为朝云,暮为行雨”的巫山之女。此处“望气”本为萨满或巫祝的天文之术。

而神女在云、雨之间变换,更是萨满变形观念和气化自然观在文人笔下的显现。它没有庄子所赋予“气”之“化”的本体宇宙论意味,而更接近萨满的原始变形想象。

而神女在云、雨之间变换,更是萨满变形观念和气化自然观在文人笔下的显现。它没有庄子所赋予“气”之“化”的本体宇宙论意味,而更接近萨满的原始变形想象。

其所凭依,则是大自然“须臾之间,变化无穷”的烟云。“旦为朝云,暮为行雨”是云塞雾横的山水之中“气”与“水”的自在转化。汉语中云水、烟波、烟水诸词皆体现了气与水间的互摄。由于神女为巫山山水,亦为烟云烟雨,这“烟云”之气遂成为了中国艺术家面对山水而生发出的基本“物质想象”

其所凭依,则是大自然“须臾之间,变化无穷”的烟云。“旦为朝云,暮为行雨”是云塞雾横的山水之中“气”与“水”的自在转化。汉语中云水、烟波、烟水诸词皆体现了气与水间的互摄。由于神女为巫山山水,亦为烟云烟雨,这“烟云”之气遂成为了中国艺术家面对山水而生发出的基本“物质想象”

【图五、图六】,天空则是无穷想象的渊薮。后世论山水画者谓:“每每朝看云气变幻,绝近画中山”

【图五、图六】,天空则是无穷想象的渊薮。后世论山水画者谓:“每每朝看云气变幻,绝近画中山”

;“画家之妙,全在烟云变灭中”

;“画家之妙,全在烟云变灭中”

;“笔致缥缈,全在烟云,乃联贯树石合为一处者,画之精神在焉”

;“笔致缥缈,全在烟云,乃联贯树石合为一处者,画之精神在焉”

。“烟云”是山水画的诗意,令中国画家笔下的山水迷离扑朔而有无穷变化。烟云即是笔墨,毛笔、水墨、宣纸最宜写烟云,清人盛大士谓:“古人以烟云二字称山水,原以一钩一点中自有烟云,非笔墨之外别有烟云也。”

。“烟云”是山水画的诗意,令中国画家笔下的山水迷离扑朔而有无穷变化。烟云即是笔墨,毛笔、水墨、宣纸最宜写烟云,清人盛大士谓:“古人以烟云二字称山水,原以一钩一点中自有烟云,非笔墨之外别有烟云也。”

经笔墨,“烟云”贯通了画家的身心之气,连接起画家与山水世界。其实在诗赋的山水书写中,烟云之气甚至更早就催化着奇幻的“物质想象”,令诗人身心进入山水自然。本书在谢灵运、鲍照、谢朓、江淹、杜甫、韦应物、柳宗元,特别是李白的个案讨论中,会一再展示这一想象。

经笔墨,“烟云”贯通了画家的身心之气,连接起画家与山水世界。其实在诗赋的山水书写中,烟云之气甚至更早就催化着奇幻的“物质想象”,令诗人身心进入山水自然。本书在谢灵运、鲍照、谢朓、江淹、杜甫、韦应物、柳宗元,特别是李白的个案讨论中,会一再展示这一想象。

复次,与巫山神女是一位特定地祇相关,《高唐赋》以洋洋五百言铺陈山水景物,并非如维吉尔的《农事》那样,只是对罗马大地四季农事和景物的概括,而是包含了某种特定的经验。文本中以“巫山”和冬日“天雨新霁”确认了相对具体的地点和时间,这一点,恰恰与谢灵运开创的山水书写的主流模式颇为相通。虽然这个“巫山”,很可能不在长江三峡内。

姜亮夫先生论说屈赋之重官能感受,曾举其二十五篇所用观视类词,多达二十五种,“凡目之一切动状为大视、审视、小视、斜视、直视、略视、详视、偏视、俊视、忽视、再三视、怒目金刚之视、含情脉脉之视、闪闪而视、朦胧而视、反复而视,文中皆详书”。

姜亮夫先生论说屈赋之重官能感受,曾举其二十五篇所用观视类词,多达二十五种,“凡目之一切动状为大视、审视、小视、斜视、直视、略视、详视、偏视、俊视、忽视、再三视、怒目金刚之视、含情脉脉之视、闪闪而视、朦胧而视、反复而视,文中皆详书”。

以此观《高唐赋》,亦可见宋玉之重官能中之视经验。此赋中“望”字凡七见,“观”字凡二见,“见”字凡二见,“视”字凡二见。晋宋诗人对山水的书写,亦频频出现了“眇目”、“目散”、“目玩”、“寓目”、“运目”、“肆目”、“仰盻”、“睨”、“眺”、“望”这些表现主动观看的词语,以显示诗人的“窥情风景”。

以此观《高唐赋》,亦可见宋玉之重官能中之视经验。此赋中“望”字凡七见,“观”字凡二见,“见”字凡二见,“视”字凡二见。晋宋诗人对山水的书写,亦频频出现了“眇目”、“目散”、“目玩”、“寓目”、“运目”、“肆目”、“仰盻”、“睨”、“眺”、“望”这些表现主动观看的词语,以显示诗人的“窥情风景”。

这一风气,实启自楚文学。

这一风气,实启自楚文学。

图五 宋米友仁潇湘奇观图故宫博物院藏

图六 近代林散之山水

最后,是山/水作为书写自然景物的一元二极骨架。文本中虽然尚未有“山水”这个语词,但诗人宋玉在楚襄王面前赋高唐之“大体”,是自登山望水而开始的:“登巉岩而下望兮,临大阺之稸水。”然后以大段文字描写了水的种种姿态:

遇天雨之新霁兮,

观百谷之俱集。

濞汹汹其无声兮,

溃淡淡而并入。

滂洋洋而四施兮,

蓊湛湛而弗止。

长风至而波起兮,

若丽山之孤亩。

势薄岸而相击兮,

隘交引而却会。

崪中怒而特高兮,

若浮海而望碣石。

砾磥磥而相摩兮,

震天之礚礚。

巨石溺溺之瀺灂兮,

沫潼潼而高厉。

水澹澹而盘纡兮,

洪波淫淫之溶裔。

奔扬踊而相击兮,

云兴声之霈霈。

以下接“猛兽惊而跳骇……雕鹗鹰鹞,飞扬伏窜……水虫尽暴,乘渚之阳。鳣鲔交积,纵横振鳞”——所有陆上、天上、水中的动物世界,皆因水势而展开各自的活动。继而藉水中生物的“中阪遥望”,铺写沿岸之林木花草。再落到水与山交际的“盘岸岏”。这一段以“山”、“石”、“阜”为偏旁的字凡二十见。然后是立于半山仰观山巅和俯视倾岸之水,望见了无数走兽、飞禽和各种草木。显然,所有生命在此皆附着、活跃于山与水之间。这种对大自然景物的观照和想象是中国文化特有的结构,终于在东晋时代铸成了汉语中“山水”这个语词。

宋玉之赋在汉代演化为辞赋。然汉赋继承的是宋玉作品以虚拟人物对话的散体起问、以韵文答问和以散体作结的三段形式结构,发扬蹈厉了其闳侈巨衍的文字铺排,却全然弃置了宋玉由楚文化泛自然神论生出的对大自然的衷情以及书写中的经验成分。

汉赋写君王的都城、宫殿,亦写园囿和外泽,当然也少不了山泽林木动植的铺陈。然而,这却是楚辞的去灵光化。汉赋旨在从时空上囊括一完全的世界,绝不可能基于真正的个人身体经验。清人刘熙载《赋概》谓:“赋从贝,欲其言有物也;从武,欲其言有序也。”

汉赋写君王的都城、宫殿,亦写园囿和外泽,当然也少不了山泽林木动植的铺陈。然而,这却是楚辞的去灵光化。汉赋旨在从时空上囊括一完全的世界,绝不可能基于真正的个人身体经验。清人刘熙载《赋概》谓:“赋从贝,欲其言有物也;从武,欲其言有序也。”

“有序”是汉赋“包括宇宙,总揽人物”

“有序”是汉赋“包括宇宙,总揽人物”

的主要手段。汉赋铺陈中的“序”是充分成规化的,从时间上是从古至今,从平面方位上是顺时针地从东至南、西、北,或从阳到阴,从垂直方向上是从上到下,从体积上是从大到小。这显然不是人们在经验世界中的观察方式。另一种“序”是物类之序。这是一种百科全书分类学意义上的“序”。故扬雄界定赋时说:“必推类而言,极靡丽之辞,闳侈巨衍,竞于使人不能加也。”

的主要手段。汉赋铺陈中的“序”是充分成规化的,从时间上是从古至今,从平面方位上是顺时针地从东至南、西、北,或从阳到阴,从垂直方向上是从上到下,从体积上是从大到小。这显然不是人们在经验世界中的观察方式。另一种“序”是物类之序。这是一种百科全书分类学意义上的“序”。故扬雄界定赋时说:“必推类而言,极靡丽之辞,闳侈巨衍,竞于使人不能加也。”

皇甫士安《三都赋序》论赋套用《易·系辞上》的话曰:“引而伸之,触类而长之。”与物类之序并行的是《尔雅》、《说文解字》、《释名》那样的字书编纂目录的事类或义类之序。汉赋大家几乎就是小学家:司马相如作《凡将篇》,扬雄(公元前53—前18)作《训纂篇》绍续《苍颉》,班固(32—92)又复续扬雄,张衡则有《周官训诂》……因同类事物名词意符的相同产生的“联边”或“半字同文”,使汉赋犹如“字林”、“字窟”。

皇甫士安《三都赋序》论赋套用《易·系辞上》的话曰:“引而伸之,触类而长之。”与物类之序并行的是《尔雅》、《说文解字》、《释名》那样的字书编纂目录的事类或义类之序。汉赋大家几乎就是小学家:司马相如作《凡将篇》,扬雄(公元前53—前18)作《训纂篇》绍续《苍颉》,班固(32—92)又复续扬雄,张衡则有《周官训诂》……因同类事物名词意符的相同产生的“联边”或“半字同文”,使汉赋犹如“字林”、“字窟”。

“竞于使人不能加也”,以及刘熙载论赋所谓“吐无不畅,畅无或竭”,“欲人不能加”,“前后左右广言之”,“须当有者尽有,更须难有者能有”

云云,说明赋作者有一力求“全知”的企图,其断不可能依赖个人当下身体感来实现。赋家这种欲“包括宇宙,总揽人物”的用心,乃与汉代思想中一再出现的兼摄天人、总揽古今的宇宙图式对应,后者旨在由“人与天地参”的观念出发,从宇宙去论证大帝国神圣伦常秩序的“天经”、“地义”和“永永无疆”。这一由时间主导的宇宙系统具有机械论或固定模式循环论的性质,呈现为一气象恢宏、编织繁密而包括万有的图像符号系统,以祥瑞和灾异昭示天之目的和意志。

云云,说明赋作者有一力求“全知”的企图,其断不可能依赖个人当下身体感来实现。赋家这种欲“包括宇宙,总揽人物”的用心,乃与汉代思想中一再出现的兼摄天人、总揽古今的宇宙图式对应,后者旨在由“人与天地参”的观念出发,从宇宙去论证大帝国神圣伦常秩序的“天经”、“地义”和“永永无疆”。这一由时间主导的宇宙系统具有机械论或固定模式循环论的性质,呈现为一气象恢宏、编织繁密而包括万有的图像符号系统,以祥瑞和灾异昭示天之目的和意志。

自然和人的生命世界在此皆是充分前定的必然。

自然和人的生命世界在此皆是充分前定的必然。

魏晋以降基于个人身体经验的山水书写之发生,除却人们熟知的社会隐逸思潮及背后的种种政治和社会语境而外,从本质上说,又是自摆脱上述窒息精神自由的必然律世界的思潮中发生的,正如隐逸是从人身摆脱一个被礼法纲常、名号尊卑窒息了生命自由的思潮中产生的一样。这一思潮不是回归楚辞的文化语境,而是有赖新一代玄学思想者的耕耘。玄学是自此一世界之中去发现新的生命空间,一个更本源的、更广阔的、不受制于必然律的“任自然,无为无造”

的“天地”。王弼(226—249)的老学、易学即在祈响着这个“天地”,他要自汉儒万全众形的宇宙返归无形无名的“天地”,以冲虚无迹本体“无”从“空间上”拆解窒塞人心的万有宇宙图式。

的“天地”。王弼(226—249)的老学、易学即在祈响着这个“天地”,他要自汉儒万全众形的宇宙返归无形无名的“天地”,以冲虚无迹本体“无”从“空间上”拆解窒塞人心的万有宇宙图式。

典午之后,玄学思潮以嵇康(223—262)和郭象(252—312)为标志转向庄学,由探讨无为政治转向关注个体自由。其中嵇康,不仅借论“养生”呼唤着这一片“天地”:“顺天和以自然,以道德为师友,玩阴阳之变化,得长生之永久,任自然以托身,并天地而不朽”

;复藉叙采梧制琴祈慕着这一片“天地”:“指苍梧之迢递,临回江之威夷,悟时俗之多累,仰箕山之余辉。羡斯岳之弘敞,心慷慨以忘归”

;复藉叙采梧制琴祈慕着这一片“天地”:“指苍梧之迢递,临回江之威夷,悟时俗之多累,仰箕山之余辉。羡斯岳之弘敞,心慷慨以忘归”

;更以其书写“泆泆白云”、“渊渊绿水”的恬和渊淡的四言诗境呈现出这片“天地”。“逍遥游”的精神境界被从“藐姑射之山”移到了仙境之外、大地之上的“广莫之野”、“逍遥之虚”和“遥荡恣睢转徙之涂”。嵇康的养生论、乐论和四言诗的情调在在强调:只有超越哀乐的“虚灵主体”方能摄受这一片“天地”。日后山水书写在诗中兴起,正是驯此人生情调之归趋。在此,嵇康以及其后的郭象,皆自庄子接承了“无情说”。

;更以其书写“泆泆白云”、“渊渊绿水”的恬和渊淡的四言诗境呈现出这片“天地”。“逍遥游”的精神境界被从“藐姑射之山”移到了仙境之外、大地之上的“广莫之野”、“逍遥之虚”和“遥荡恣睢转徙之涂”。嵇康的养生论、乐论和四言诗的情调在在强调:只有超越哀乐的“虚灵主体”方能摄受这一片“天地”。日后山水书写在诗中兴起,正是驯此人生情调之归趋。在此,嵇康以及其后的郭象,皆自庄子接承了“无情说”。

嵇康玄思开发的自然生命的原发精神亦直接萌发了诗中的山水书写。汉儒设定的由时间主导之天地秩序,以规范人间伦理为其目的,可以说皆欲使人“察于有度而后行”,“议于善而后正”和“论于是而后为”,道德行为因而具有以“后”标示的后发性。而嵇康却由基于庄学“心斋”的“虚而待物”和“唯道集虚”的“无”之智慧,开发出“心无所矜而情无所系、体清神正”的虚静心,即令人心脱离得失、是非、吉凶的筹措忖度,而回归心灵的自然。其《释私论》曰:“君子之行贤也,不察于有度而后行也;任心无邪,不议于善而后正也;显情无措,不论于是而后为也。是故傲然忘贤,而贤与度会;忽然任心,而心与善遇;傥然无措,而事与是俱也。”

嵇康以自然生命原发精神颠覆了汉儒的后发性。以此,嵇康去质疑基于天人感应所构建的“五情”和物象对应的引譬连类相关系统。当“偏固”的象征意味和“比德”功能被淡化,世界方被释出无尽的意义空间——玄学无状无象无主的空间。所谓“感物无常,心志以所俟为主,应感而发……焉得染太和于欢戚,缀虚名于哀乐哉?”

嵇康以自然生命原发精神颠覆了汉儒的后发性。以此,嵇康去质疑基于天人感应所构建的“五情”和物象对应的引譬连类相关系统。当“偏固”的象征意味和“比德”功能被淡化,世界方被释出无尽的意义空间——玄学无状无象无主的空间。所谓“感物无常,心志以所俟为主,应感而发……焉得染太和于欢戚,缀虚名于哀乐哉?”

云云,于诗歌创作而言,则因释出了自然意象的多义性而令诗从狭隘的“写物以附意”

云云,于诗歌创作而言,则因释出了自然意象的多义性而令诗从狭隘的“写物以附意”

的“比”,转向“兴寄无端”的“兴”。

的“比”,转向“兴寄无端”的“兴”。

完全跳出汉儒天人图式的藩篱,高扬自然生命原发精神的思想者,是注《庄》的郭象。

他比任何人都更无所保留地将一个本然无主的天地万物还给了世人。他指出:庄子《齐物论》中借罔两问景的原因论追问——“罔两待景,景待形,形待造物者”——本身只能因“寻责无极”而推论出“无待而独化之理”,因而即便世人眼中三变的被造物罔两,其实也是自造无待的。在“自造”、“自尔”、“自生”的宇宙里,焉有汉儒孜孜以求的“天地之理”、“天次之序”和天行之“消息盈虚”?王弼已令苞括万全众形的宇宙图式从“空间上”归于“无”,郭象更解构了汉儒宇宙图式时间系统的连贯和规则。其以“忽然”、“块然”、“歘然”、“掘然”、“诱然”等副词强调:万物的“自生”是一无根的偶然发生,并无时间上的规则可言,宇宙也只是一无预设模式的变化流行。人之因应之道只能是:“游于变化之途,放于日新之流”。

他比任何人都更无所保留地将一个本然无主的天地万物还给了世人。他指出:庄子《齐物论》中借罔两问景的原因论追问——“罔两待景,景待形,形待造物者”——本身只能因“寻责无极”而推论出“无待而独化之理”,因而即便世人眼中三变的被造物罔两,其实也是自造无待的。在“自造”、“自尔”、“自生”的宇宙里,焉有汉儒孜孜以求的“天地之理”、“天次之序”和天行之“消息盈虚”?王弼已令苞括万全众形的宇宙图式从“空间上”归于“无”,郭象更解构了汉儒宇宙图式时间系统的连贯和规则。其以“忽然”、“块然”、“歘然”、“掘然”、“诱然”等副词强调:万物的“自生”是一无根的偶然发生,并无时间上的规则可言,宇宙也只是一无预设模式的变化流行。人之因应之道只能是:“游于变化之途,放于日新之流”。

对过往从而不可“执”、“留”,对未来亦不可“逆计”、“推明”,而只宜“冥于当下”。“冥”的另一表述是“无迹”。“迹”是行走后留下的脚印,在时间上是第二义的,暗示出一种连续,是回顾、追步过往的意象。与此相对的是表示当下行走的“足”、“履”和“所以迹”。此处“履”与“迹”分别指原发的行为与后发的评价和模仿。郭氏认为圣人之为圣人,即其“所以迹”者,乃在其当初的“冥”和“无迹”。然则后世祸乱何以发生?恰在后世之人失却当下生生在场的原发精神,不知“以自然为履”,不知“捐迹反一”。相反,却“守迹”、“逐迹”、“执成迹”和“尚无为之迹”,即昧于“天地万物无时而不移”的道理。郭象的“冥”和“无迹”高扬了人在一次性的偶然际遇中遭逢外物的“直接性”。它与后世论诗推崇的“即目”、“过雨采苹”、“心目不相睽离”、“现量”等,灵犀相通。显然,催生山水诗发生的即地即时而兴、寓目辄书的风气,乃生发于与郭象玄学相似的思想文化脉络之中。

对过往从而不可“执”、“留”,对未来亦不可“逆计”、“推明”,而只宜“冥于当下”。“冥”的另一表述是“无迹”。“迹”是行走后留下的脚印,在时间上是第二义的,暗示出一种连续,是回顾、追步过往的意象。与此相对的是表示当下行走的“足”、“履”和“所以迹”。此处“履”与“迹”分别指原发的行为与后发的评价和模仿。郭氏认为圣人之为圣人,即其“所以迹”者,乃在其当初的“冥”和“无迹”。然则后世祸乱何以发生?恰在后世之人失却当下生生在场的原发精神,不知“以自然为履”,不知“捐迹反一”。相反,却“守迹”、“逐迹”、“执成迹”和“尚无为之迹”,即昧于“天地万物无时而不移”的道理。郭象的“冥”和“无迹”高扬了人在一次性的偶然际遇中遭逢外物的“直接性”。它与后世论诗推崇的“即目”、“过雨采苹”、“心目不相睽离”、“现量”等,灵犀相通。显然,催生山水诗发生的即地即时而兴、寓目辄书的风气,乃生发于与郭象玄学相似的思想文化脉络之中。

魏晋玄学的高潮之后,东晋以降,一连串有关书写山水的事件发生了,标志着诗坛在酝酿着形成书写自然山水的派典。解读这些事件,可进一步了解诗人书写山水兴起的文化语境。

咸康年间(335—342),范文澜目中最早的“山水诗人”庾阐,

首先根据身体经验书写山水,留下了《三月三日诗》、《衡山诗》、《江都遇风》、《观石鼓》、《登楚山》等最早的“山水诗”

首先根据身体经验书写山水,留下了《三月三日诗》、《衡山诗》、《江都遇风》、《观石鼓》、《登楚山》等最早的“山水诗”

:

:

心结湘川渚,目散冲霄外。

清泉吐翠流,绿醽漂素濑。

悠想盻长川,轻澜渺如带。

命驾观奇逸,径鹜造灵山。……

妙化非不有,莫知神自然。

翔霄拂翠岭,绿涧漱岩间。

手澡春泉洁,目翫阳葩鲜。

拂驾升西岭,寓目临浚波。……

回首盻宇宙,一无济邦家。

北眺衡山首,南睨五岭末。

寂坐挹虚恬,运目情四豁。

翔虬凌九霄,陆鳞困漂沫。

未体江湖悠,安识南溟阔。

请注意诗中反复出现的表明身体接触山水经验的“盻”、“目散”、“观”、“目翫”、“眺”、“睨”和“运目”。庾阐登山的动机很可能与采药求仙有关。其诗今存二十首(其中有十首是游仙),竟处处可见“采药灵山”、“疏炼石髓”、“云英玉蕊”、“芳谷丹芝”、“咀嚼六气”一类语汇。小尾郊一曾引《抱朴子·金丹》中“若有道者登之,则此山神必助之为福,药必成”

一段话说明:采仙药必入正神名山的观念推动了游览山水的风气。

一段话说明:采仙药必入正神名山的观念推动了游览山水的风气。

庾阐的诗正是循郭璞《游仙诗》神仙道教的思路,以山中美景为仙境灵山而极尽了视觉的美感享受。

庾阐的诗正是循郭璞《游仙诗》神仙道教的思路,以山中美景为仙境灵山而极尽了视觉的美感享受。

永和九年(353)三月上巳日的兰亭雅集,是前述自然生命的原发精神一次盛大“演出”

。四十二位诗人在一天朗气清之日,惠风和畅之时,到此崇山峻岭之下、清流激湍之畔聚会吟咏,其中包括了主要玄言诗人如孙绰、许珣、谢安、王羲之等。

。四十二位诗人在一天朗气清之日,惠风和畅之时,到此崇山峻岭之下、清流激湍之畔聚会吟咏,其中包括了主要玄言诗人如孙绰、许珣、谢安、王羲之等。

坐石临流、流觞曲水、一觞一咏,本即彰显“即目”、“直寻”的原发精神,而王、孙二人的序,更强调此一当下光景的“不可执而留矣”:

坐石临流、流觞曲水、一觞一咏,本即彰显“即目”、“直寻”的原发精神,而王、孙二人的序,更强调此一当下光景的“不可执而留矣”:

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。

往复推移,新故相换。今日之迹,明复陈矣。

尤有进者,在王羲之的兰亭诗中,竟直接流出郭子玄思:

三春启群品,寄畅在所因。

仰望碧天际,俯磐绿水滨。

寥朗无厓观,寓目理自陈。

大矣造化功,万殊莫不均。

群籁虽参差,适我无非新。

诗人面对寥朗无厓、万象纷呈的世界,体味到的“理感”只内在于此“寓目”的当下如如。此“理”,与“物情”对峙。郭象谓:“达乎斯理者,必能遣过分之知,遗益生之情。”

此大化里自造的千差万殊又“均”于何处?只“均”于各因其性分而独异。能令诗人快适的,也正是目前、耳中参差万殊的世界——一个“新”字写尽了诗人的“游于变化”。此外,兰亭诗中谢安的“万殊混一理”

此大化里自造的千差万殊又“均”于何处?只“均”于各因其性分而独异。能令诗人快适的,也正是目前、耳中参差万殊的世界——一个“新”字写尽了诗人的“游于变化”。此外,兰亭诗中谢安的“万殊混一理”

、王涣之的“超迹修独往,真契齐古今”

、王涣之的“超迹修独往,真契齐古今”

等,亦皆透出郭子玄意。然而,这些诗毕竟又不脱玄言诗风,它祖述子玄,却又违于子玄,因祖述本身即为“逐迹”。而真正体现子玄之学的原发生命精神的,却是持觞间一瞥当下风景时的吟咏:

等,亦皆透出郭子玄意。然而,这些诗毕竟又不脱玄言诗风,它祖述子玄,却又违于子玄,因祖述本身即为“逐迹”。而真正体现子玄之学的原发生命精神的,却是持觞间一瞥当下风景时的吟咏:

肆眺崇阿,寓目高林。

青萝翳岫,修竹冠岑。

谷流清响,条鼓鸣音。

玄崿吐润,霏雾成阴。

流风拂枉渚,停云荫九皋。

莺语吟修竹,游鳞戏澜涛。

回沼激中逵,疏竹间修桐。

因流转轻觞,冷风飘落松。

时禽吟长涧,万籁吹连峰。

此处见证了刘勰“庄老告退,而山水方滋”

一语背后的吊诡:诗入王、郭玄学而为“玄言诗”,又自玄学出而为山水诗。这第二个“玄学”,却须是时序上更晚、倡导捐迹返冥的郭象玄学。在上述兰亭诗中最让人感受到原发精神的,是在谷流清响、玄崿吐润、流风拂渚、冷风飘松中对宇宙动感的冥悟。此处的“自然”,不仅具体为天地山川,而且是光景日新的两间“风-景”。此为中国思想文化在摒落汉儒兼摄天人、总揽古今的宇宙图式之后、文学视界里新的“天人之际”。

一语背后的吊诡:诗入王、郭玄学而为“玄言诗”,又自玄学出而为山水诗。这第二个“玄学”,却须是时序上更晚、倡导捐迹返冥的郭象玄学。在上述兰亭诗中最让人感受到原发精神的,是在谷流清响、玄崿吐润、流风拂渚、冷风飘松中对宇宙动感的冥悟。此处的“自然”,不仅具体为天地山川,而且是光景日新的两间“风-景”。此为中国思想文化在摒落汉儒兼摄天人、总揽古今的宇宙图式之后、文学视界里新的“天人之际”。

德国学者鲍尔(Wolfgang Bauer)以为:晋以降中国“乐土地理学”(geography of paradise)的转变——《剡县赤城》、《韶舞》、《穴中人世》等志怪故事中的山中“仙窟”替代东海、昆仑仙境——乃以其时旅行活动大量增加为背景。

吾人可再由晋宋时代游记、地记——法显《佛国记》、王隐《晋书地道记》、郭璞《山海经注》、郭璞(桑钦三卷)《水经注》,孔晔《会稽记》、袁山松《宜都山川记》、罗含《湘中山水记》、盛弘之《荆州记》、刘澄之《江州记》《扬州记》《鄱阳记》等著作——的一时涌现进而去推断:此刻有一地理甚至地质探索的热潮。由喀斯特溶洞的发现,人们有了对世界新的想象:那须是一个“多孔的,如同海绵般的构造,自各个方向以裂罅、门户、竖坑和通道与诸界相联”。

吾人可再由晋宋时代游记、地记——法显《佛国记》、王隐《晋书地道记》、郭璞《山海经注》、郭璞(桑钦三卷)《水经注》,孔晔《会稽记》、袁山松《宜都山川记》、罗含《湘中山水记》、盛弘之《荆州记》、刘澄之《江州记》《扬州记》《鄱阳记》等著作——的一时涌现进而去推断:此刻有一地理甚至地质探索的热潮。由喀斯特溶洞的发现,人们有了对世界新的想象:那须是一个“多孔的,如同海绵般的构造,自各个方向以裂罅、门户、竖坑和通道与诸界相联”。

道教的“真洞仙馆”、“洞天福地”应运而生。孙绰(314—371)的《游天台山赋》即不妨视为此地理发现风气在抒情文学中的表现。其所赋之天台山,恰为“仙窟”故事中最著名的两篇《剡县赤城》和《刘晨阮肇》的故事发生地。此赋之序,表达出作者对探访一神秘未知世界之强烈兴趣:

道教的“真洞仙馆”、“洞天福地”应运而生。孙绰(314—371)的《游天台山赋》即不妨视为此地理发现风气在抒情文学中的表现。其所赋之天台山,恰为“仙窟”故事中最著名的两篇《剡县赤城》和《刘晨阮肇》的故事发生地。此赋之序,表达出作者对探访一神秘未知世界之强烈兴趣:

天台者,盖山岳之神秀者也。……穷山海之瑰富,尽人神之壮丽矣。所以不列于五岳,阙载于常典者,岂不以所立冥奥,其路幽迥,或倒景于重溟,或匿峰于千岭。始经魑魅之途,卒践无人之境。举世罕能登陟,王者莫由禋祀。故事绝于长篇,名标于奇纪。然图像之兴,岂虚也哉!

如吉凌所论:“孙公赋与前人作品最明显的区别在于标题中的‘游’字”,孙公以之“开辟出全新的人与山水相处方式”

。这段文字之后,孙兴公有“余所以驰神运思,昼咏宵兴,俛仰之间,若已再升者也”,一个“再”字,透露出兴公可能是在身“游”是山多年之后,藉神思而重游。赋文乃藉文字重温游山的身体经验:

。这段文字之后,孙兴公有“余所以驰神运思,昼咏宵兴,俛仰之间,若已再升者也”,一个“再”字,透露出兴公可能是在身“游”是山多年之后,藉神思而重游。赋文乃藉文字重温游山的身体经验:

被毛褐之森森,振金策之铃铃。披荒榛之蒙茏,陟峭崿之峥嵘。济楢溪而直进,落五界而迅征。跨穹隆之悬磴,临万丈之绝冥。践莓苔之滑石,搏壁立之翠屏。揽樛木之长萝,援葛藟之飞茎。……既克隮于九折,路威夷而修通。恣心目之寥朗,任缓步之从容。藉萋萋之纤草,荫落落之长松。觌翔鸾之裔裔,听鸣凤之嗈嗈。过灵溪而一濯,疏烦想于心胸。

文中以众多单音节动词如“被”、“披”、“陟”、“济”、“跨”、“临”、“践”、“搏”、“揽”、“援”、“觌”、“听”等,生动表现身体与天台山水相互缠绕的经验。单音节动词在汉语中是动作性更强的动词,是汉语述宾结构的主要承担者。

正是借助这些动作性最强的单音节动词,孙绰展开了自己在天台山水中的存在。赋文中“双阙云竦以夹路”以下一段文字集中描写景色,然兴公只择取琼台双阙一带景观【图七】,且“将时间点果断地截取在秋天的清晨……透露出旭日初升,朝露未晞的短暂时刻”

正是借助这些动作性最强的单音节动词,孙绰展开了自己在天台山水中的存在。赋文中“双阙云竦以夹路”以下一段文字集中描写景色,然兴公只择取琼台双阙一带景观【图七】,且“将时间点果断地截取在秋天的清晨……透露出旭日初升,朝露未晞的短暂时刻”

。此中意义非比寻常。如吉凌所论:在此,作者“只是针对该次游览经历作赋,而不是针对全部天台山作赋,故不必对天台山的全部信息负责”。

。此中意义非比寻常。如吉凌所论:在此,作者“只是针对该次游览经历作赋,而不是针对全部天台山作赋,故不必对天台山的全部信息负责”。

同是作赋,参加了兰亭雅集这一自然生命原发精神盛大“演出”的孙绰,在书写大自然时表现出了与汉赋作者迥然不同的态度——他追求的已不再是“欲人不能加”,“前后左右广言之”,而是其在山水中具体而有限的身体经验。

同是作赋,参加了兰亭雅集这一自然生命原发精神盛大“演出”的孙绰,在书写大自然时表现出了与汉赋作者迥然不同的态度——他追求的已不再是“欲人不能加”,“前后左右广言之”,而是其在山水中具体而有限的身体经验。

图七 天台山琼台摘自戴军斌《天台山》

隆安四年(400)仲春,继浙中天台之后,又一座南方山岳在中国人发现自然山水之美中扮演了重要角色,那就是“江阳之名岳”的匡庐。如兰亭雅集后留下了《兰亭诗》一样,“庐山诸道人”自是山北麓石门涧攀登庐山之后,应该也有一个诗集。然诗集不存,徒留诗序。如该《庐山诸道人游石门诗序》所示,此次随法师杖锡而游的“交徒同趣,三十余人”,当是庐山慧远僧团和白莲社的成员。慧远(334—416)被后世推为中国净土宗初祖。其在太和二年(367)居止庐山后,曾亲撰《庐山记》极力渲染庐山的佛教气氛:

其山大岭,凡有七重,圆基周回,垂五百里。……七岭同会于东,共成峰崿。其岩穷绝,莫有升之者。昔野夫见人着沙弥服,凌云直上,既至,则踞其峰,良久,乃与云气俱灭,此似得道者。……所背之山,左有龙形,而右塔基焉。……南对高峰,上有奇木,独绝于林表数十丈,其下似一层浮图,白鸥之所翔,玄云之所入也。东南有香炉山,孤峰独秀,起游气笼其上,则氤氲若香烟;白云映其外,则炳然与众峰殊别。将雨,则其下水气涌出如马车盖……

慧远在此极力渲染庐山的佛教世界气氛:不仅有沙弥在此山得道,有山似浮图,有山似香炉且游气氤氲若香烟,且措意此山“凡有七重,圆基周回”,这不免令笔者想到:他是否以庐山方拟咸海、铁围山内亦为七重如烛盘一般的山岭所环绕的须弥山呢?倘若如此,登临庐山之顶则是从须弥山半腹的欲界第六天升陟须弥山顶之忉利天,而弥勒净土的兜率天则正在此上的焰摩天之上了。在此,神仙信仰中作为仙都神境的山上美景,可能恍然之间成为佛教欲界的净土。其实,其弟子刘程之、王乔之、张野为奉和乃师所作的庐山诗,甚至已以“彻彼虚明域”,“事属天人界,常闻清吹空”和“朅来越重垠,一举拔尘染”

一类诗句,表示欲由此山峰顶而超步佛教净土。

一类诗句,表示欲由此山峰顶而超步佛教净土。

以此,隆安四年仲春的石门之游该是一次提高生命层阶的活动,是去离人境而趣近神明之区的向上攀援。此与永和九年暮春郊野园林兰亭的雅集全然不同。故而《诗序》开篇即彰显游所在人境之外:“将由悬濑险峻,人兽迹绝,迳回曲阜,路阻行难,故罕经焉。”

叙述了攀援经过之后,复以美辞描写蕴七岭之奇的石门景色道:

叙述了攀援经过之后,复以美辞描写蕴七岭之奇的石门景色道:

双阙对峙其前,重岩映带其后;峦阜周回以为嶂,崇岩四营而开宇。其中则有石台石池,宫馆之象,触类之形,致可乐也。清泉分流而合注,渌渊镜净于天池。文石发彩,焕若披面;柽松芳草,蔚然光目。其为神丽,亦已备矣。

明人徐弘祖万历四十六年(1618)循石门涧石隙攀陟庐山,见有双石兀立的“石门”两道。写这段话的作者,应在过了“喷雪奔雷”的瀑布群和第二道“石门”之后,下瞰鹰嘴岩与天池峰“双阙对峙”的雄奇景象。所谓“宫馆之象”即徐霞客所谓“结层楼危阙”

,乃是对石门涧一带层岩在下滑过程中产生的断层和滑脱褶皱质感的描写【图八】。这段话值得注意的是“神丽”一词。何以此文作者要将石门景色之美概括以“神丽”呢?“神丽”见于班固的《东都赋》和张衡的《西京赋》:“是以皇城之内,宫室光明,阙庭神丽”

,乃是对石门涧一带层岩在下滑过程中产生的断层和滑脱褶皱质感的描写【图八】。这段话值得注意的是“神丽”一词。何以此文作者要将石门景色之美概括以“神丽”呢?“神丽”见于班固的《东都赋》和张衡的《西京赋》:“是以皇城之内,宫室光明,阙庭神丽”

;“惟帝王之神丽,惧尊卑之不殊”

;“惟帝王之神丽,惧尊卑之不殊”

。班、张是以“神丽”极力渲染帝王宫宇非同凡俗的华贵,移之以写庐山的“宫馆之象”,当与在虚空和想象中出现的严饰奇妙超诸人天的净土世界相关。后世净土宗著作描写净土屡屡出现“若宫殿林沼光明神丽”

。班、张是以“神丽”极力渲染帝王宫宇非同凡俗的华贵,移之以写庐山的“宫馆之象”,当与在虚空和想象中出现的严饰奇妙超诸人天的净土世界相关。后世净土宗著作描写净土屡屡出现“若宫殿林沼光明神丽”

一类语词可为旁证。慧远对佛的身相异常关注,曾就此向鸠摩罗什反复求解。

一类语词可为旁证。慧远对佛的身相异常关注,曾就此向鸠摩罗什反复求解。

“神丽”的意义又因“神”字与“法身有色”或佛的身相示现于“既有之场”这些观念的关系而确立。慧远《万佛影铭》其一有“体神入化,落影离形”,《万佛影铭》其四有“仿佛镜神仪,依稀若真遇”

“神丽”的意义又因“神”字与“法身有色”或佛的身相示现于“既有之场”这些观念的关系而确立。慧远《万佛影铭》其一有“体神入化,落影离形”,《万佛影铭》其四有“仿佛镜神仪,依稀若真遇”

,《襄阳丈六金像颂》有“肃肃灵仪,峨峨神步”

,《襄阳丈六金像颂》有“肃肃灵仪,峨峨神步”

,《庐山东林杂诗》有“幽岫栖神迹”

,《庐山东林杂诗》有“幽岫栖神迹”

。庐山之景因“神”而丽,即因接近佛的净土而丽,亦因化身示现而丽,因色身(自受用身)遍满而丽,是谓“神丽”。《庐山诸道人游石门诗序》提供了山水艺术兴起与大乘佛教关系最为显豁的证据,是魏晋以降自此一世界之中去发现新的“天地”活动的特别表现。

。庐山之景因“神”而丽,即因接近佛的净土而丽,亦因化身示现而丽,因色身(自受用身)遍满而丽,是谓“神丽”。《庐山诸道人游石门诗序》提供了山水艺术兴起与大乘佛教关系最为显豁的证据,是魏晋以降自此一世界之中去发现新的“天地”活动的特别表现。

图八 庐山石门

有以上的事件出现,以永初三年为起点,中国诗坛对山水正面书写一事之发生,真真是水到渠成。而发轫者是谢灵运(385—433),更不为异。灵运几乎与上述东晋后种种事件皆有瓜葛。他的两位曾叔祖谢安、谢万,参加了永和九年的兰亭雅集。他本人是上述地理探索热潮中一活跃人物,甚至可以说是一位杰出旅行家,五世纪初的徐霞客。《宋书》本传谓其“寻山陟岭,必造幽峻,岩嶂千重,莫不备尽”

。其所著《游名山志》纵为残本,仍可见证其遍访名山之游踪。他曾于义熙七年(411)入庐山拜谒慧远。七世纪净土宗年代史学者迦才甚至将他与慧远并称为“佥期西境,终是独善一身”的早期净土思想代表。

。其所著《游名山志》纵为残本,仍可见证其遍访名山之游踪。他曾于义熙七年(411)入庐山拜谒慧远。七世纪净土宗年代史学者迦才甚至将他与慧远并称为“佥期西境,终是独善一身”的早期净土思想代表。

灵运的密友昙隆亦曾“投景庐岳”。谢氏与此人“茹芝术而共饵,披法言而同卷”

灵运的密友昙隆亦曾“投景庐岳”。谢氏与此人“茹芝术而共饵,披法言而同卷”

,且“常共游嶀嵊”

,且“常共游嶀嵊”

。因深受佛教浸淫,灵运以为“仙学者”“未阶于至道”

。因深受佛教浸淫,灵运以为“仙学者”“未阶于至道”

,然其所作《王子晋赞》和《罗浮山赋》却显示其与道教洞天说亦难脱干系。因诸多文化思潮汇集于谢灵运生命脉络之中,山水在中国诗中书写的派典终得以形成。现在序幕撤去,主幕拉开,该进入谢灵运的世界。

,然其所作《王子晋赞》和《罗浮山赋》却显示其与道教洞天说亦难脱干系。因诸多文化思潮汇集于谢灵运生命脉络之中,山水在中国诗中书写的派典终得以形成。现在序幕撤去,主幕拉开,该进入谢灵运的世界。