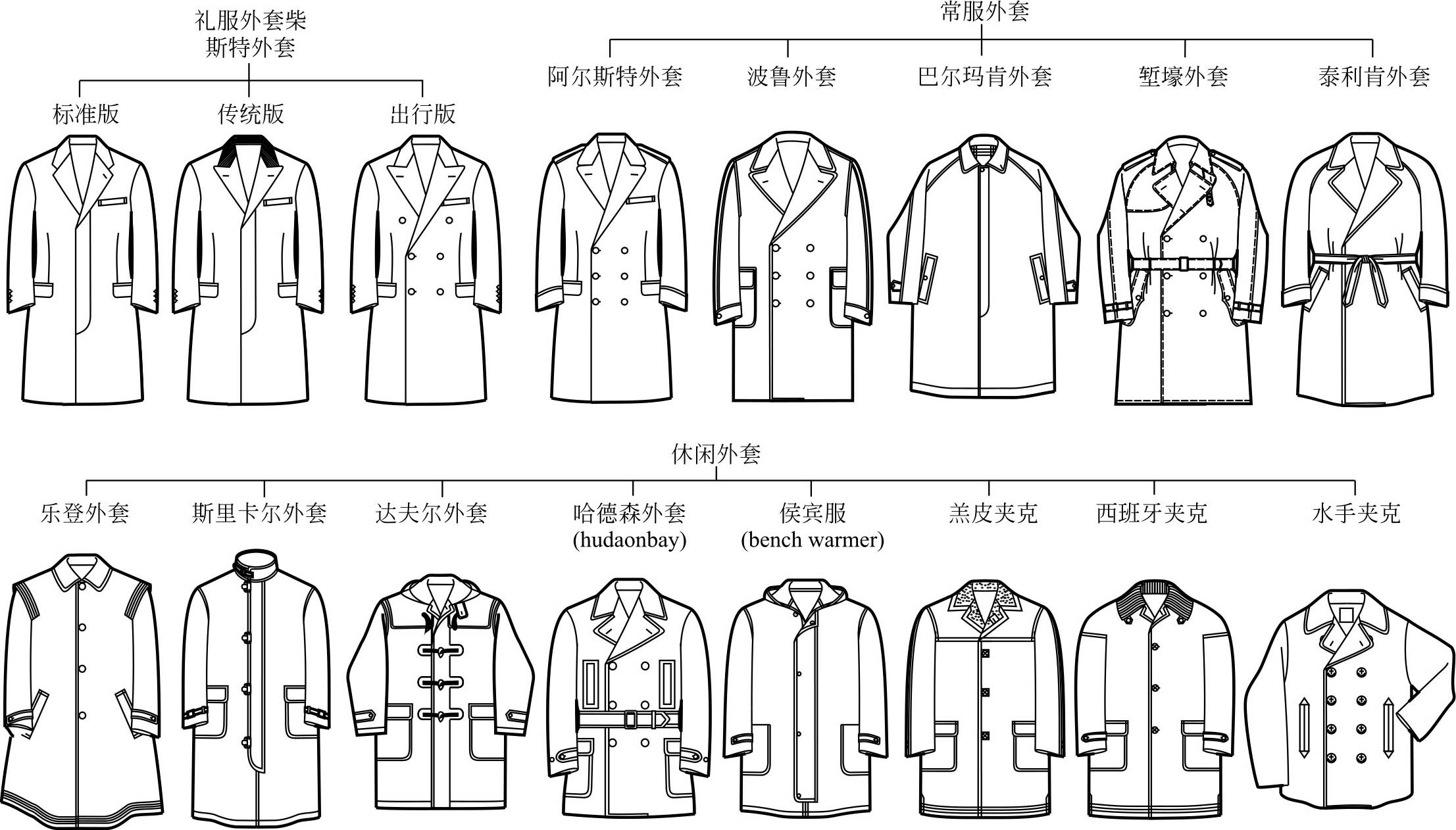

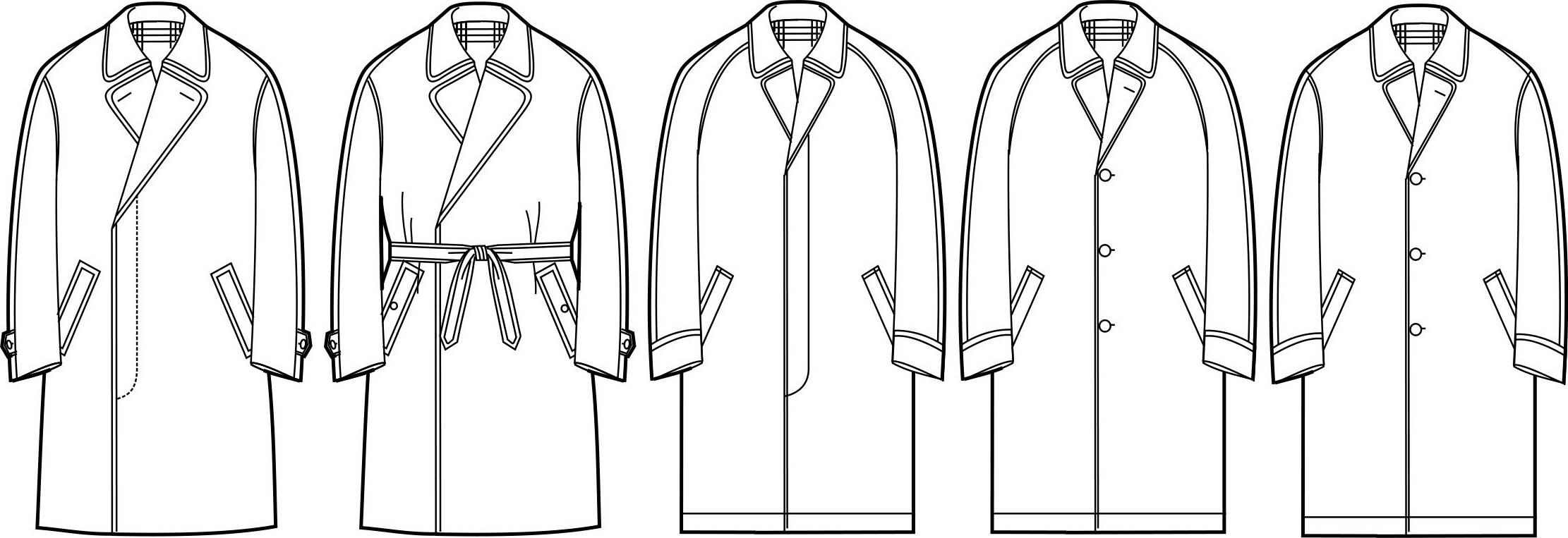

外套是现代绅士最后的守望者,因此,它的造型元素相当稳定,设计方法基本采用其基本元素进行重构。按照TPO礼仪级别划分为礼服外套、常服外套和休闲外套,并形成相对稳定的经典款式(图4-1)。外套设计中面料和色彩的作用举足轻重,经典外套在20世纪初定型下来基本都和面料有关,如华达呢与巴尔玛肯,礼服呢与柴斯特,厚呢与波鲁,麦尔登和苏格兰,复合呢与达夫尔等。因此,只考虑款式的改变要有所顾及,如从中性外套巴尔玛肯入手是明智的。

图4-1 TPO系统中的经典外套

外套的构成元素经过历史的积淀已经非常完备了,同时由于备受绅士们的重视,它的造型语言经典而考究。因此,外套款式系列设计不要轻易放弃其固有的语言元素,采用“元素互借设计法”,即不同外套的元素打散重组、互换使用,在重组中赋予元素新的概念和语言表达的全新内涵。而以创造新的元素去彻底颠覆这个传统是危险的,也是徒劳的,特别是作为市场化品牌开发。外套的款式设计尤为强调级别的秩序性,设计中要注重TPO原则的指导作用,承上启下应用元素,如果“越级”使用元素,需要慎重考虑它的可行性,否则会造成设计秩序和礼仪级别的混乱。以巴尔玛肯外套为例进行外套款式系列设计深入分析。

巴尔玛肯外套是准绅士们使用概率最高的常服外套,又称万能外套、雨衣外套等。最早作为雨衣使用,因源于英国的巴尔玛肯地区而得名。其款式特征为巴尔玛肯领(可开关领)、暗门襟、斜插袋、插肩袖等,这一切都是因防雨的功能而设计(图4-2)。从外套的TPO分布情况看,巴尔玛肯上一级与波鲁相邻,下一级与堑壕外套、泰利肯外套相近。根据“相邻元素互通容易”的原则,运用上一级相邻的波鲁元素尚可,但再向上一级使用柴斯特外套的礼服元素时会受TPO规则限制。根据“上一级元素向下一级流动容易”的原则,向下级看,与巴尔玛肯邻近的几款外套的元素均可使用,不受限制。

图4-2 巴尔玛肯外套标准元素

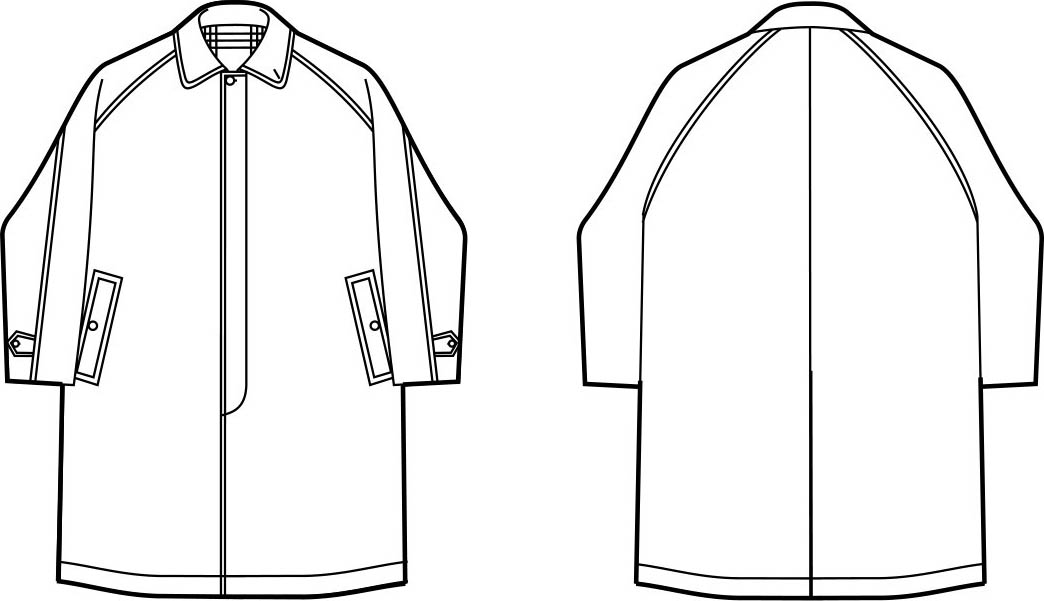

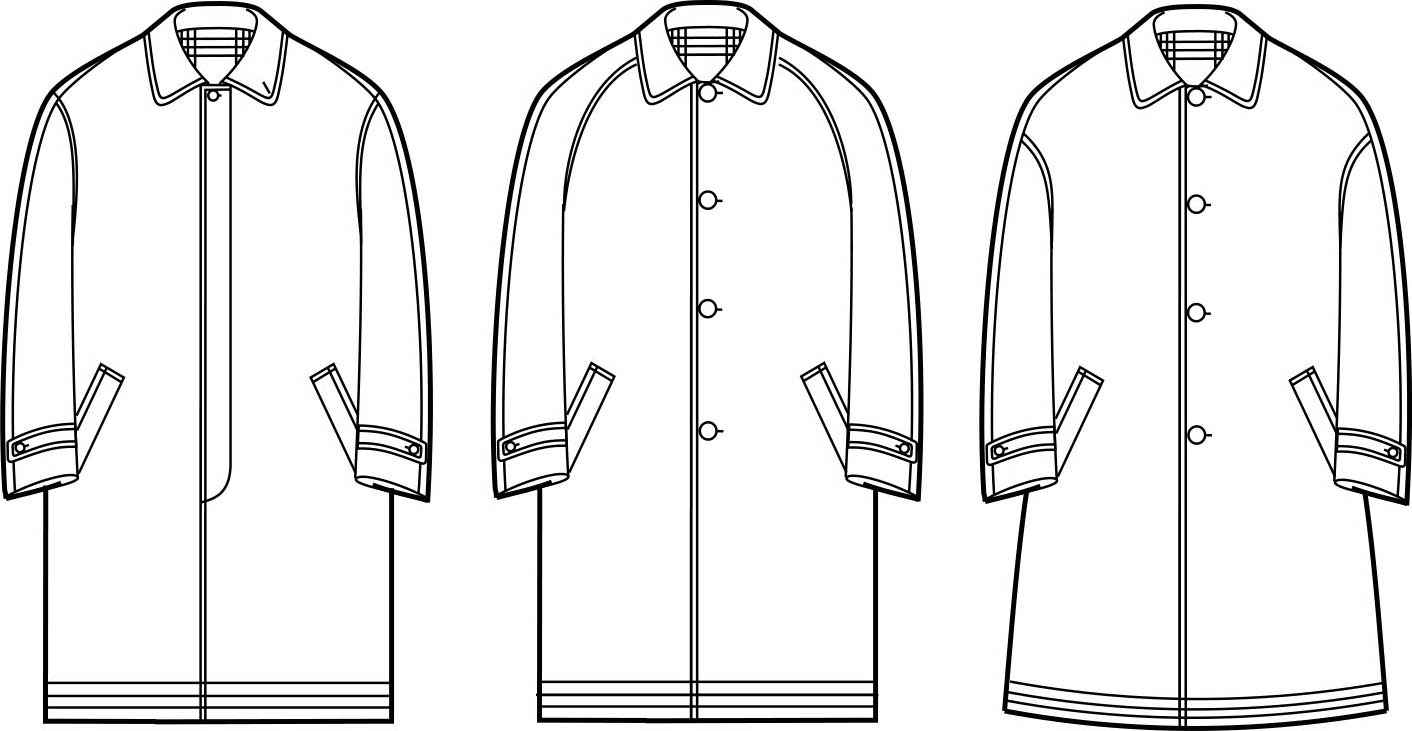

(1)连身袖经典造型设计

根据这样的思路,以袖子设计为例,在巴尔玛肯和波鲁之间就自然而然出现了插肩袖、包袖和它们中间状态的前装后插的袖子系列设计(图4-3)。

图4-3 连身袖系列的三个经典造型

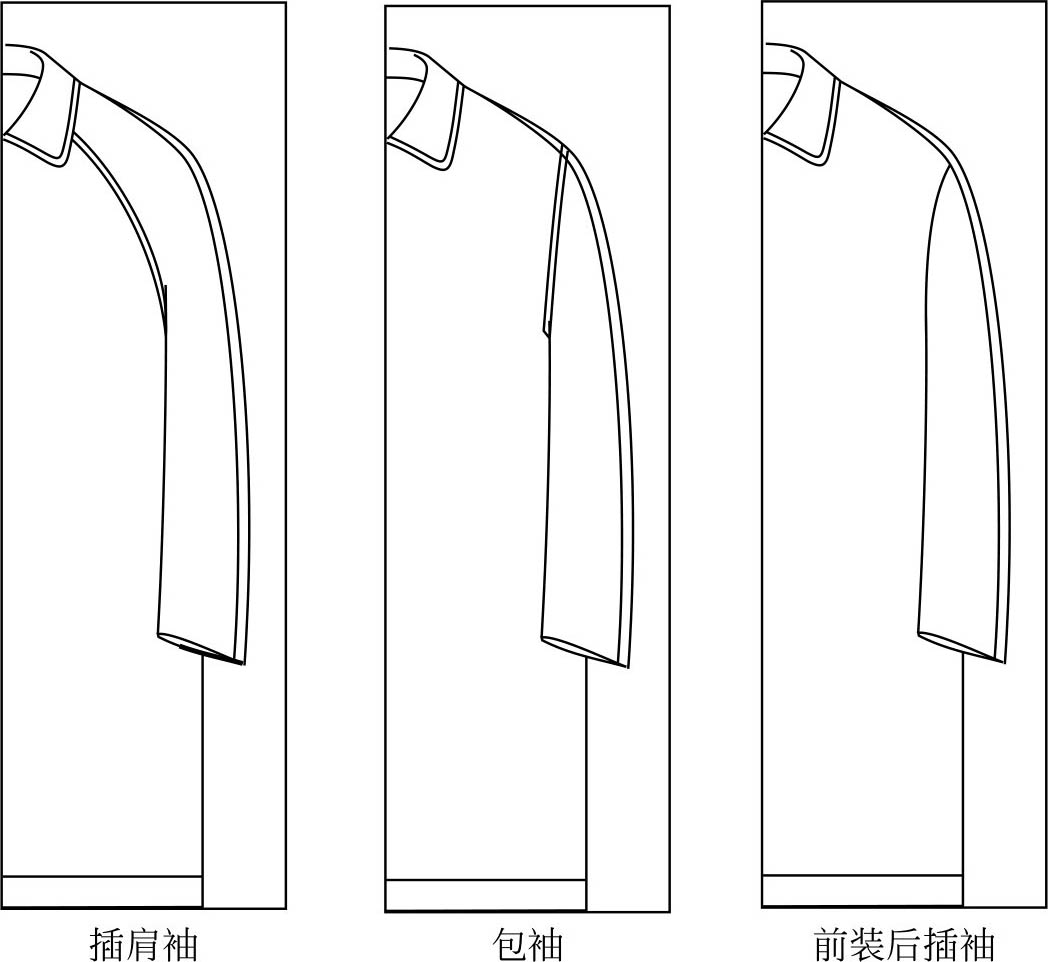

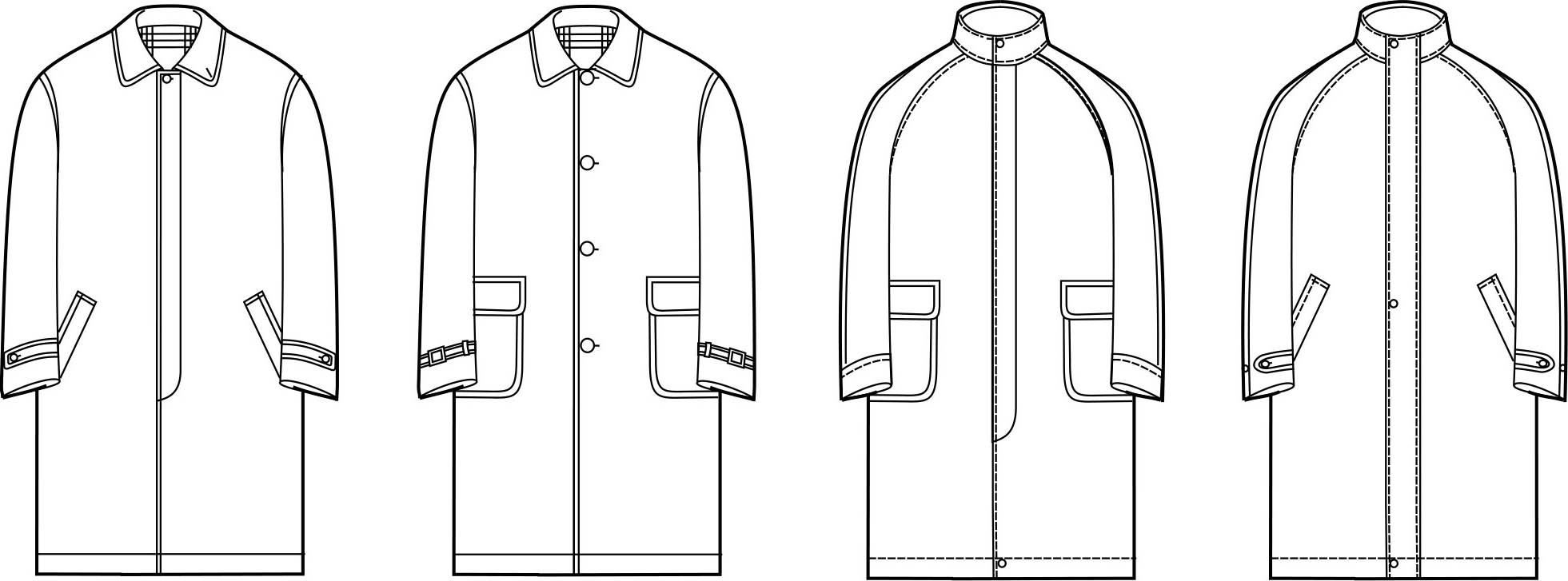

(2)加入波鲁元素

巴尔玛肯款式系列的深化设计是保持巴尔玛领不变,分别加入波鲁的标志性元素——包袖、贴口袋、袖克夫以及双排扣,形成三款具有波鲁风格的巴尔玛肯概念外套(图4-4)。鉴于造型的要求,这个系列必须考虑面料问题,贴口袋、克夫的设计都不宜用防雨材质,而最好采用波鲁常用的羊毛面料制作会产生融合的感觉,否则会导致设计感的缺位(图4-4)。

图4-4 波鲁风格的巴尔玛肯外套款式系列

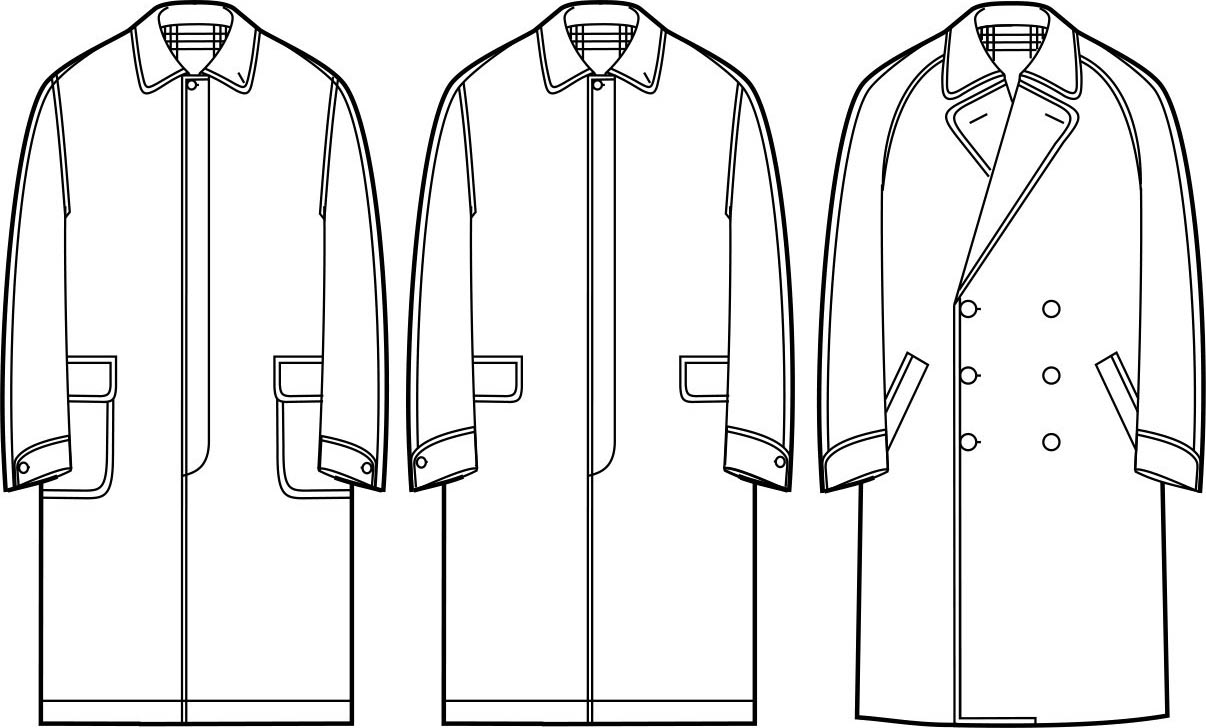

(3)加入泰利肯元素

在此基础上加入泰利肯外套元素保持巴尔玛领标志性语言不变,会使巴尔玛肯款式系列丰富起来。第一款使用不对称双排扣暗门襟,同时袖子变成前装后插袖的袖型;第二款在前款的基础上加入腰带设计;第三款使用泰利肯的克夫设计;第四款、第五款变为明门襟的概念,区别主要在袖型上(图4-5)。

图4-5 加入泰利肯外套元素的巴尔玛肯外

(4)加入乐登元素

加入乐登外套元素,分别在袖襻、明门襟和下摆上做三缝绗缝的细微变化,不过这需要在中厚的粗呢料中实现(图4-6)。

图4-6 加入乐登元素(绗缝)的巴尔玛肯

(5)加入斯里卡尔元素

加入斯里卡尔雨衣外套元素,通过袖型、口袋元素排列组合,再加入立领、明门襟和袖襻的新元素完成系列设计(图4-7)。

图4-7 加入斯里卡尔元素的巴尔玛肯外套

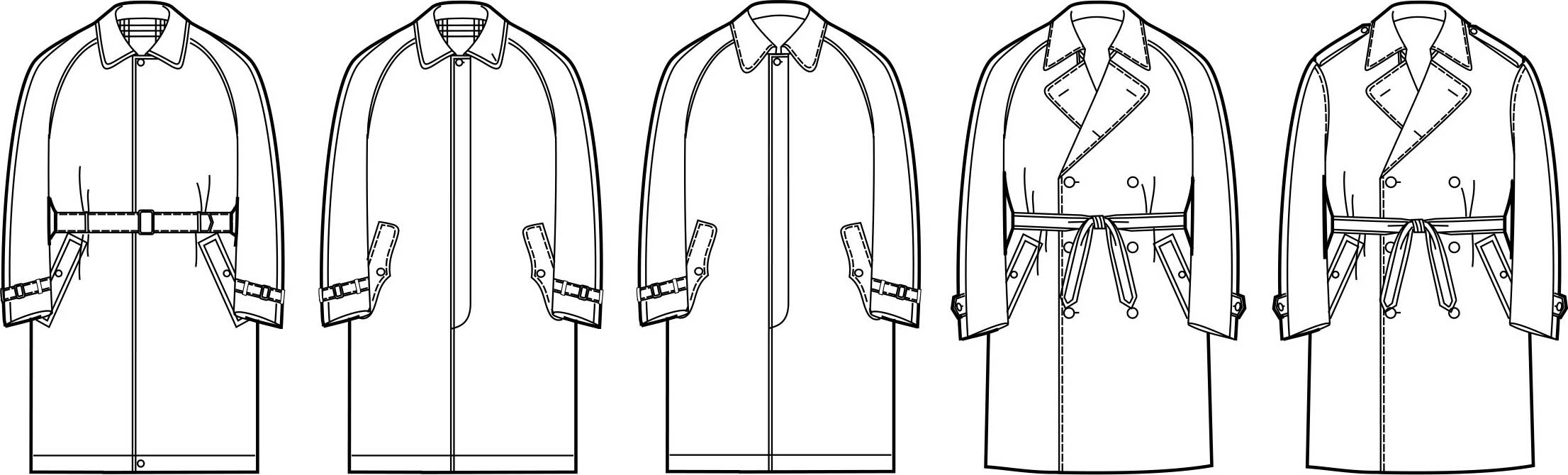

(6)加入堑壕元素

巴尔玛肯加入堑壕外套的元素是最合乎逻辑的,因为历史上堑壕外套就是在巴尔玛肯基础上演变而来并成为新的经典。堑壕外套可用的元素很多,常常成为风衣外套系列设计用之不竭的元素。通常情况下每次只使用1~2个元素进行变化。第一款,加入腰带和袖襻;第二款,变换口袋和袖襻;第三款将巴尔玛领换成拿破仑领;第四款、第五款,再继续加入腰带,并采用拿破仑领双排扣设计产生更加混合型的概念(图4-8)。

图4-8 加入堑壕外套元素的巴尔玛肯外套

巴尔玛肯外套和堑壕外套经常使用“元素互换法”展开设计,将各自系列分别融入对方的元素,任何一个细节点如领襻、袖襻、口袋等都可作为互换元素,因此它们的概念往往很模糊,但不能胡乱混用,需要慎重考虑元素与款式整体风貌的统一。运用此方法也可以设计任何一类外套,其他系列见下篇。

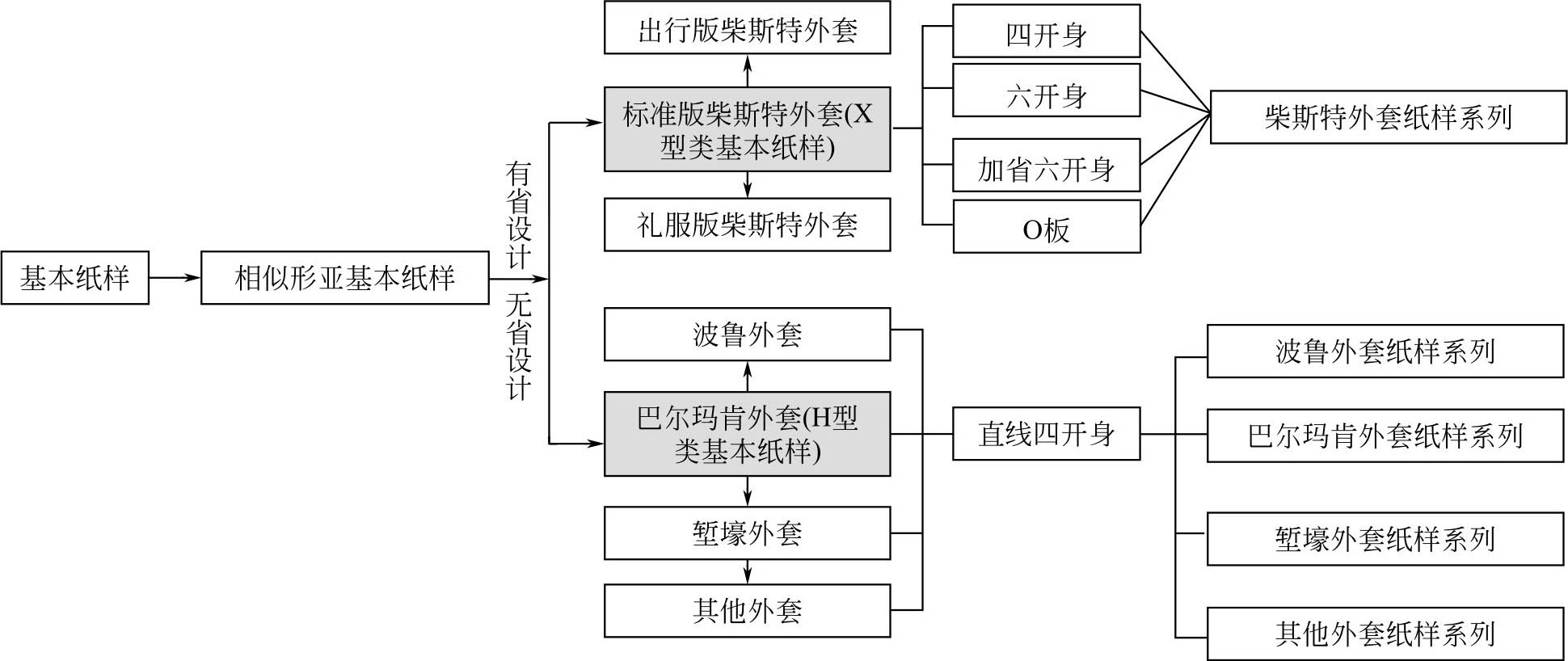

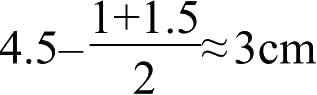

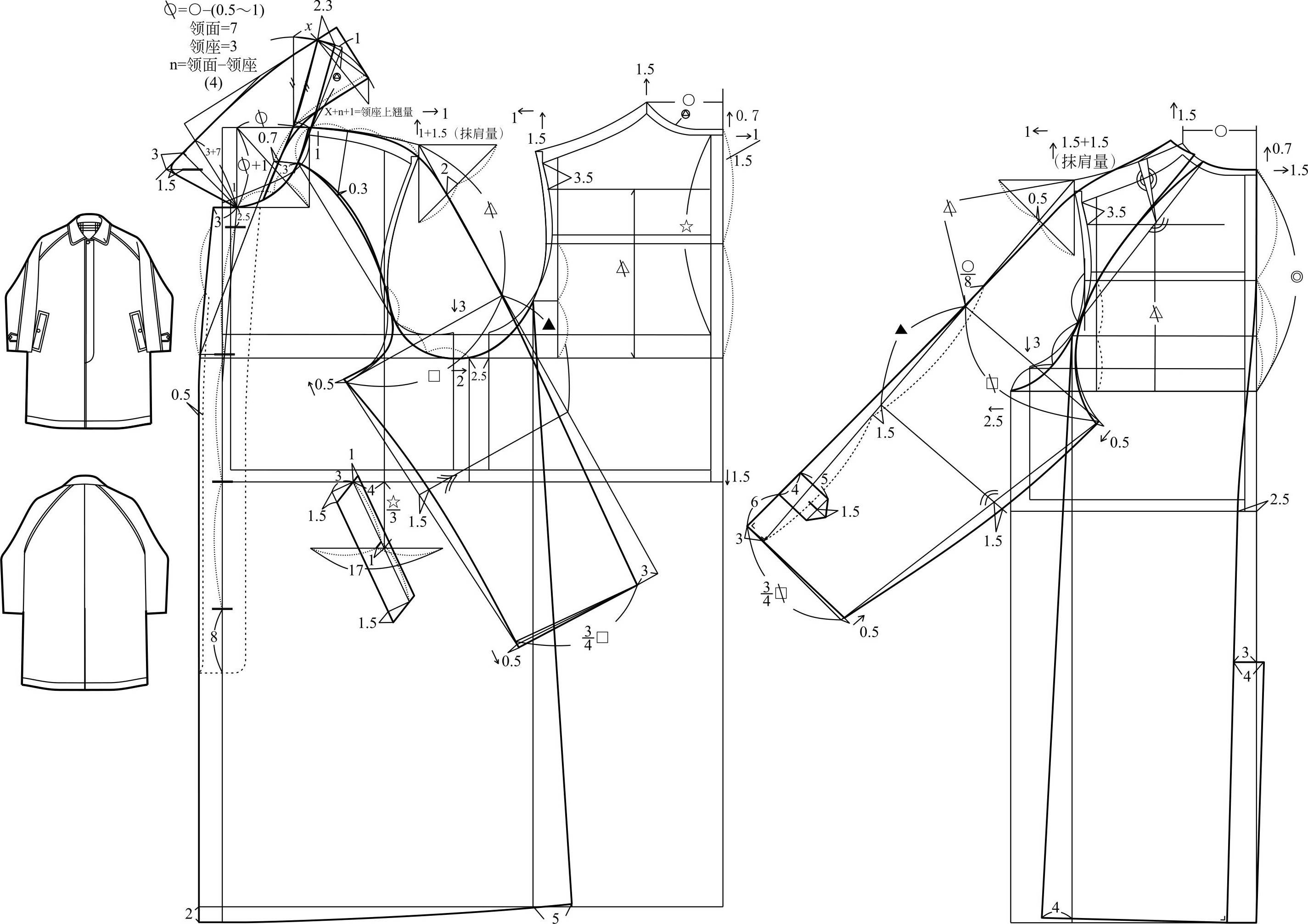

外套类型多样,但在结构上它们都分布在有省的X型和无省的H型两个板型系统中,柴斯特外套以X板型特点展开纸样系列设计;其他外套均以H板型特征展开纸样系列设计。设计流程通过基本纸样、亚基本纸样(相似形),分别进入X型类基本纸样和H型类基本纸样完成各自的系列设计(图4-9)。

图4-9 外套纸样系列设计流程

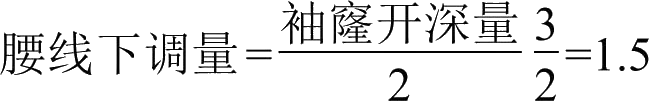

外套亚基本纸样是在男装基本纸样基础上通过相似形放量完成的。外套的穿法一般是由衬衫、背心、套装和外套一层层进行的,因此,外套结构受内层服装结构的影响明显,这就是外套亚基本纸样采用相似形放量的原理。放量设计要大于内层服装松量10cm以上,才能保证穿着的舒适性,所以采用相似形放量是客观要求,不能单纯理解为造型设计。放量分为围度放量和长度放量两种。

围度放量包括前后侧缝和前后中缝,追加放量分配是按“几何级数递减”方法进行的。如设追加量为14cm(在大于等于10cm前提下根据造型需要调整),一半制图放量则为7cm,按照几何级数比例调整后分配,后侧:前侧:后中:前中≈2.5:2:1.5:1。这组数值不是严格的几何级数比例,是根据综合分析进行微调的结果。微调原则即强调、可操作和不可分。“强调”是针对纸样中需要强调的某个部位,适当增加量,但要保证递减原则不变;“可操作”是采用定性和定量相结合的方法,强调定性分析,具体操作若配比中出现过小的数值可以忽略不计,出现不规整数值按规整分配操作;“不可分”指追加量总体较小时,不需要每个位置都给出放量。

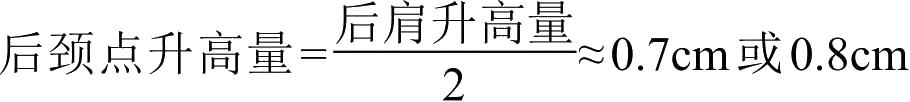

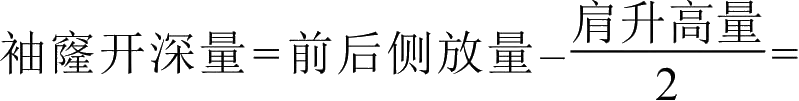

长度放量的原则是无论哪个部位的后片放量均大于前片放量。肩升高量=前后中放量之和2.5cm,后肩>前肩=1.5:1;

(根据“可操作”的微调原则将0.75中的0.05舍掉或是进位);

(根据“可操作”的微调原则将0.75中的0.05舍掉或是进位);

;

;

;

;

。

。

通过以上操作,可得出外套的亚基本纸样(图4-10),它可以作为所有外套的基本纸样,并在此基础上设计外套类基本纸样的X型或H型。

图4-10 外套亚基本纸样(相似形放量)

外套类基本纸样分两种。第一种是以柴斯特外套为代表的有省结构,即X型系统;第二种是以巴尔玛肯外套为代表的无省结构,即H板型系统。它们需要分别设计。

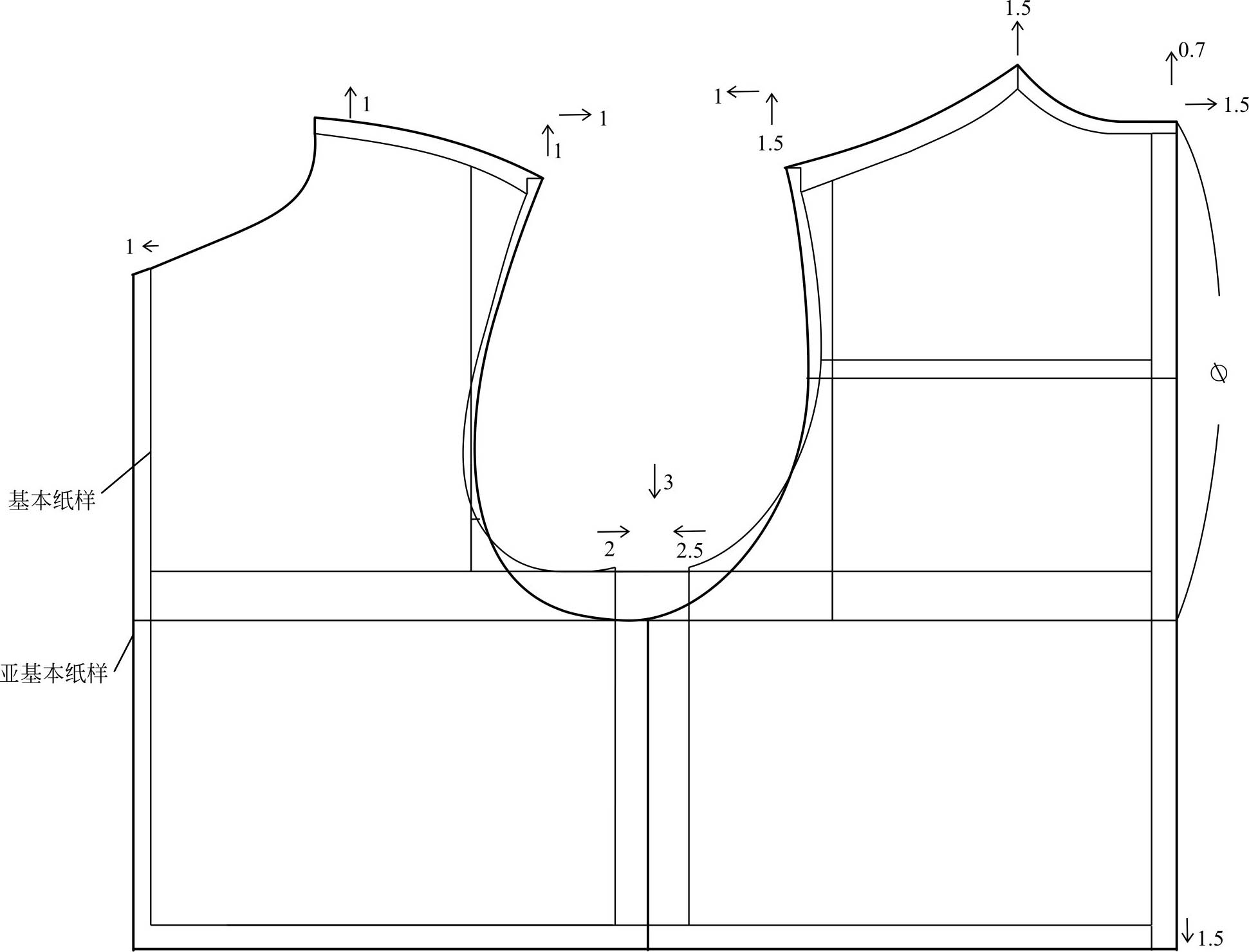

X型有省结构的典型是柴斯特外套,它可作为这类外套系列纸样设计的基本纸样。理论上它仍属于西装的结构系统,是西装主体结构的放大。选择标准柴斯特外套款式又有四开身、六开身、加省六开身以及O板四种不同结构,款式变化较少,即“一款多板”系列纸样设计。标准柴斯特四开身(类基本纸样)由于驳点较高,需要将串口线上调,使领型与衣身协调(图4-11);扣距为西装扣距的1.5倍,口袋在标准西装口袋的基础上加宽2cm,即17cm。袖子则采用新袖窿参数设计合体型两片袖,领子的设计方法与西装相同,参见图3-12。

图4-11 标准版柴斯特外套四开身纸样及袖子

柴斯特纸样系列设计方法与西服套装完全相同。以此作为类基本纸样,通过一款多板、一板多款和多款多板方法实现柴斯特外套纸样系列设计。具体实务案例见下篇。

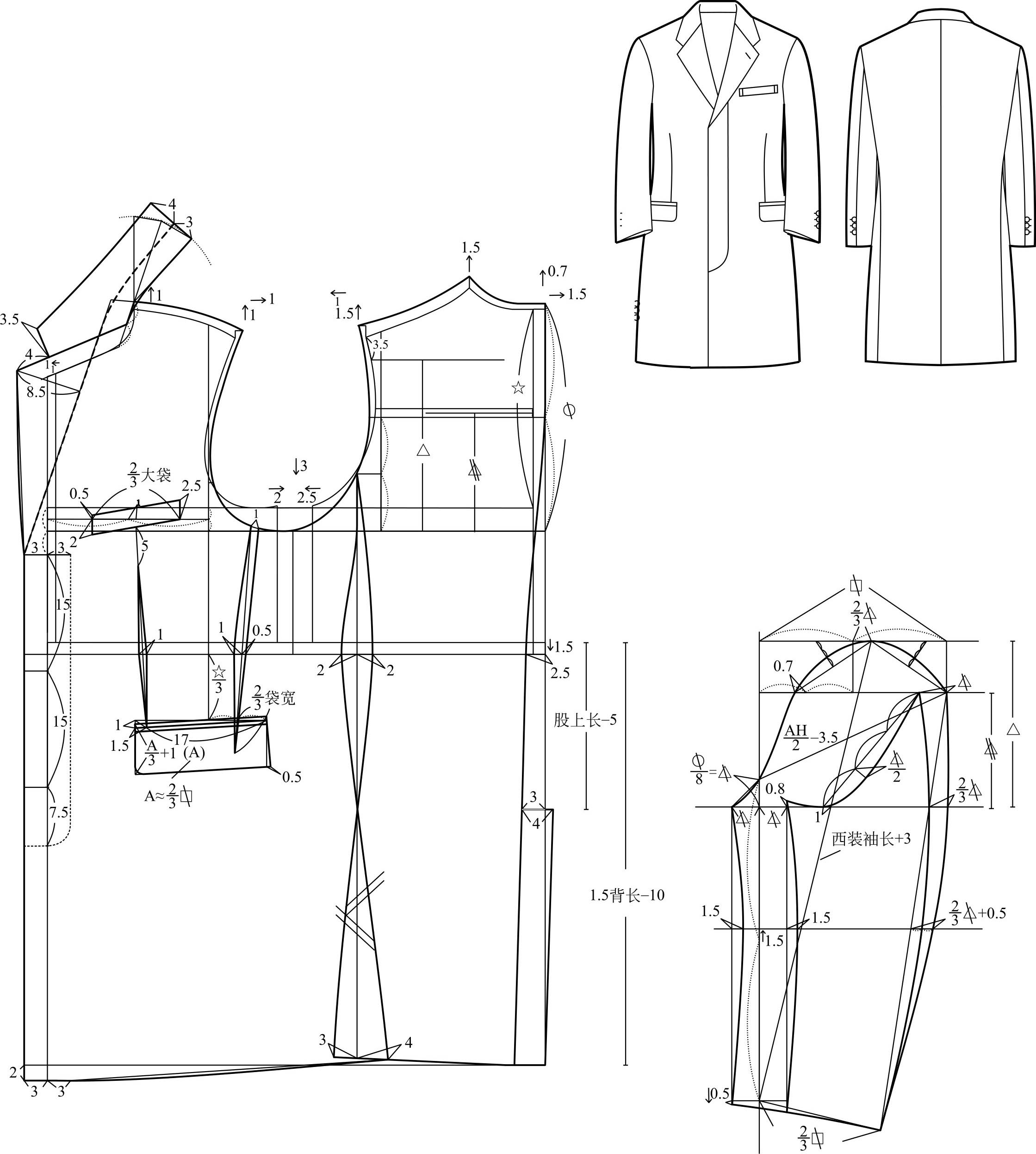

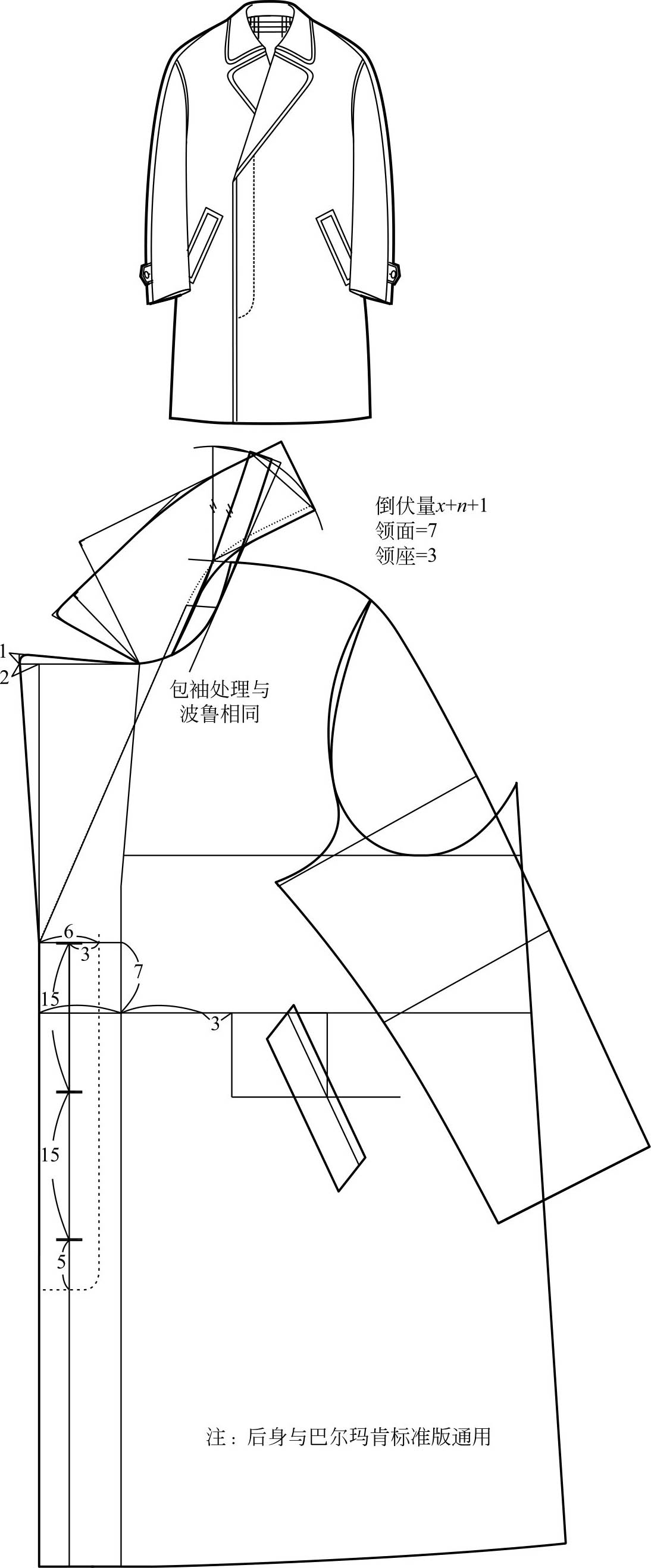

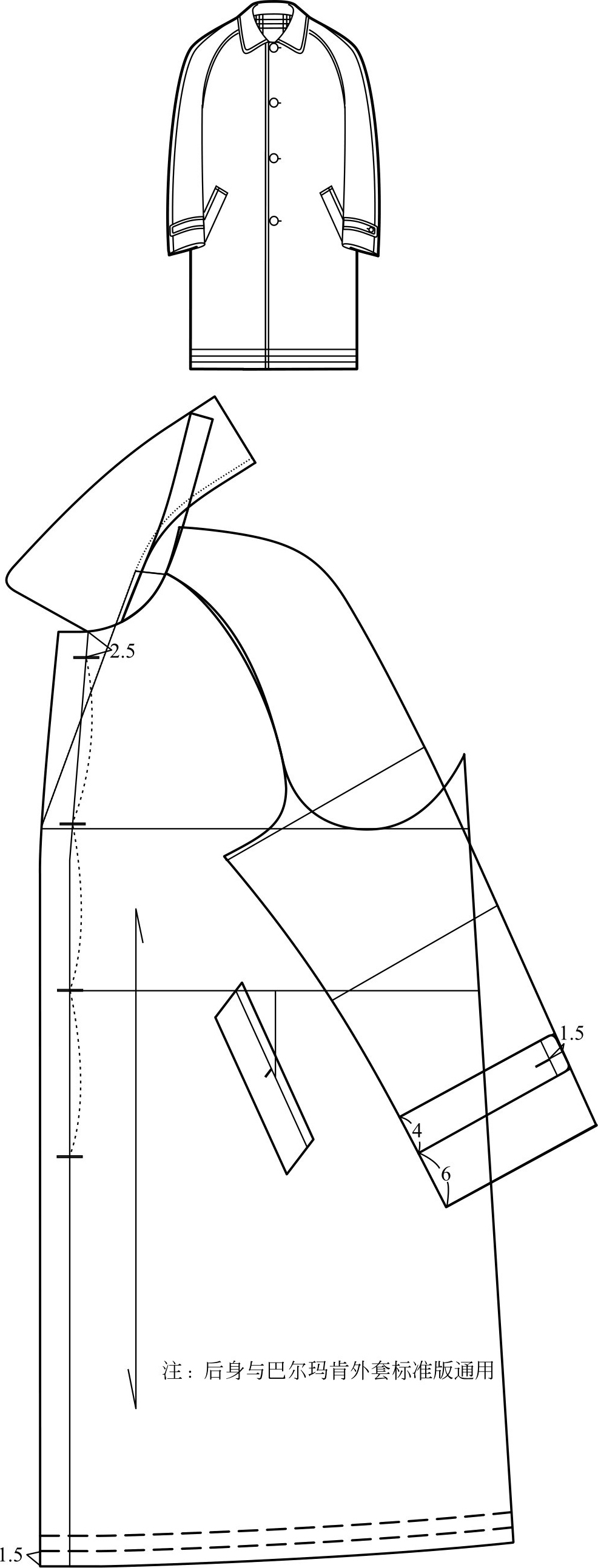

除柴斯特以外的所有外套都属于无省外套,即H型无省结构,这是外套的主流板型。这种结构是在X型的基础上除去省结构、变收腰曲线为直线完成的。波鲁外套、巴尔玛肯外套和堑壕外套等主体结构完全相同,只是通过袖型、领型和口袋等细节的处理加以区别。因巴尔玛肯外套在它们中间更具典型性,故将巴尔玛肯外套定为H型外套中的类基本纸样(图4-12)。

图4-12 巴尔玛肯外套类基本纸样

巴尔玛肯外套纸样系列设计,H型结构相对稳定,不存在“一款多板”的系列设计,“一板多款”成为主要的纸样系列设计方法。

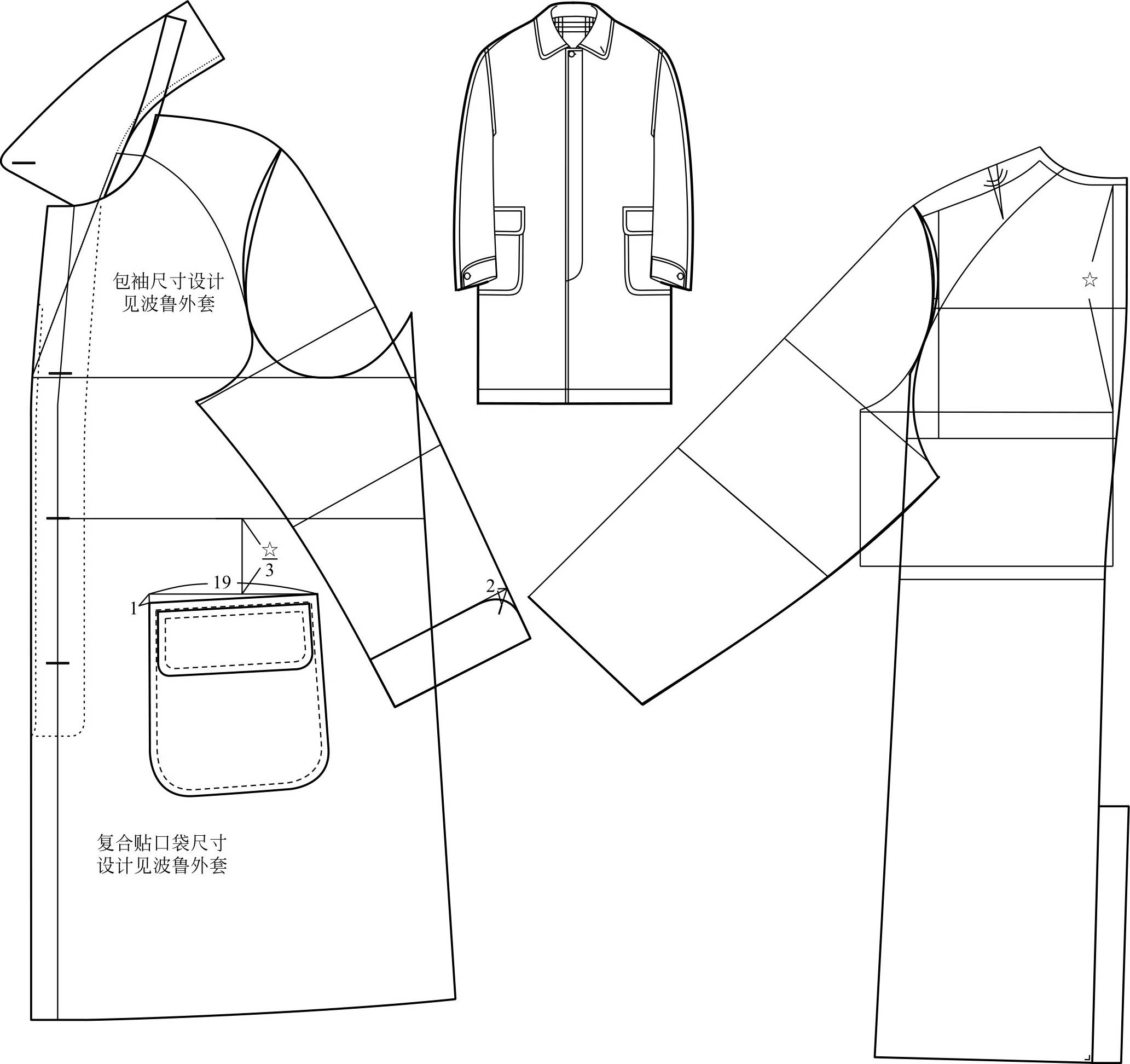

主体结构和领型不变,将原来的斜插袋换成波鲁外套风格的复合贴口袋,袖型使用包袖结构,克夫缩小处理,在袖中线以内(图4-13,尺寸设计见下篇波鲁外套)。

图4-13 加入波鲁元素的巴尔玛肯外套纸样

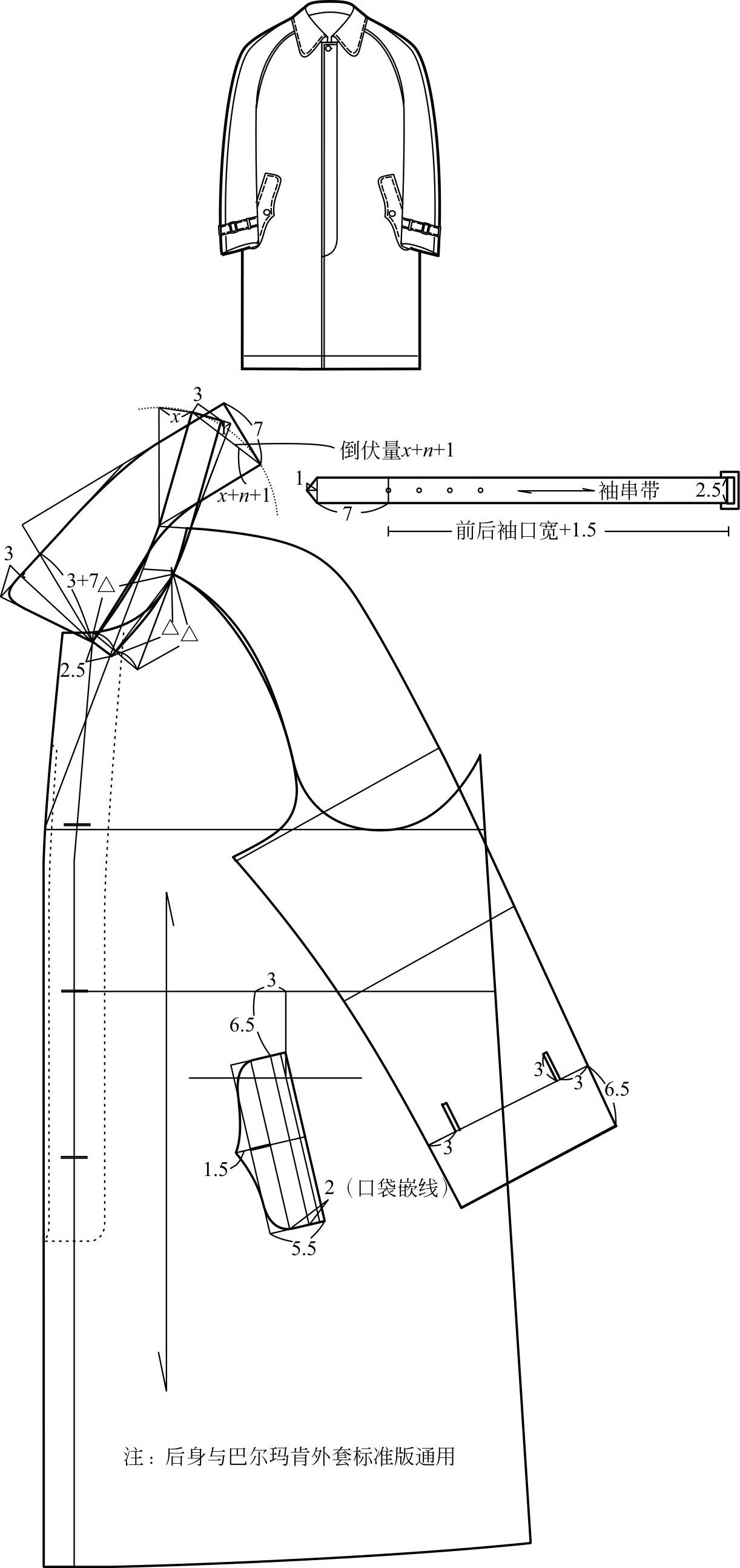

以巴尔玛肯前中线为基准做不对称双排扣暗门襟设计,驳点定在腰围线向上7cm的位置,此时倒伏量有所改变,需要重新设计巴尔玛领。前片为包袖结构,形成前装后插的概念袖型(图4-14)。

图4-14 不对称双排扣暗门

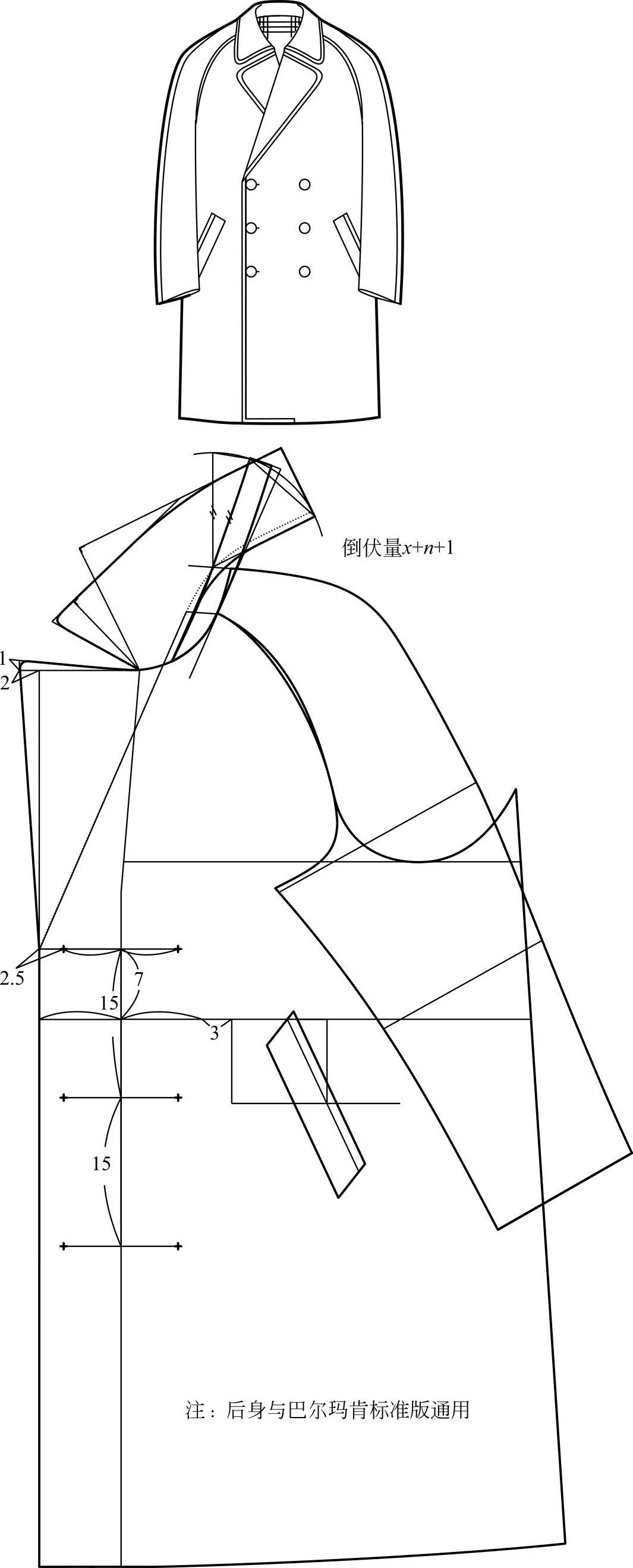

在系列二上继续变化,变成双排扣明门襟,扣距使用1.5倍的西装纸样扣距,还原插肩袖型(图4-15)。

图4-15 双排扣明门襟巴

衣身主体不变,核心技术是将巴尔玛领变成拿破仑领结构,同时口袋和袖口换成堑壕外套风格(图4-16,尺寸设计见下篇堑壕外套)。

图4-16 加入堑壕外套元

在巴尔玛肯标准纸样上,将原来的暗扣变明扣,袖襻从后袖移到前袖,下摆采用绗缝说明它引入乐登外套的元素(图4-17)。

图4-17 由暗变明门襟并加

纸样系列一至系列四,后片相对不变,只需局部调整与前片呼应部分即可完成设计。在设计路线和操作方法上表现出很强的规律性、逻辑性和预期性,而成为市场化纸样系列设计训练的有效方法。

其他外套(如波鲁、堑壕外套等)的纸样系列设计可以由标准巴尔玛肯外套纸样作为类基本纸样变化而来。