台基是指各种建筑物的承台基座,地面以上的部分称为“台明”,地面以下的部分称为“埋头”,但有的将台明角柱石也称为埋头,所以为了简单明了起见,一般将台基的外观部分通称为台明。

(1)台明的宽度

台明长宽,一般依建筑物平面的最小需要而定。在不做室外平台及其栏杆的情况下,台明的宽窄尺寸,根据建筑物的“下檐出”而定,下檐出即指台明边缘至建筑物檐柱中心的水平距离,其计算式为:

下檐出=(70%~80%)×上檐出 (2-1)

如果要做室外栏杆,所需距离应以所用平台之宽度而定。

(2)台明的高度

台明高度,即指现代建筑的室内外高差。

①宋制规定。《营造法式》卷三述“立基之制,其高与材五倍。如东西广者,又加五份至十份。若殿堂中庭修广者,量其位置随宜加高,所加虽高不过与材六倍。”这就是说,台基高一般按所取用的材等尺寸的5倍确定。若殿堂前的庭院要修宽的话,可以根据其位置适当加高,但最高不得超过取材等级的6倍。

②清制规定。台明高,有斗栱建筑按桃尖梁或耍头下皮至地面距离的1/4计算。无斗栱建筑,按0.2倍檐柱高取定。

在施工时为了说明一般台基的构造,多将台基分成地上和地下两部分:露出在地面以上的部分叫“台明”,埋入地面以下的部分称为“埋头”。

(1)台明

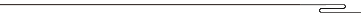

台明的结构包括柱下结构、柱间结构和台边结构三大部分,如图2-3所示。

图2-3 台明构造

(a)一般台明构造;(b)拦土与磉墩的构造

①柱下结构。木柱以下常设置一特制石块作为柱子的承托,一般叫“柱顶石”;柱顶石下多用砖砌体作为底座,通常称它为“磉墩”或“鼓蹬”;有的地方还在磉墩下铺筑三角石(碎块石)并夯实,此举叫“领夯石”,在领夯石上再铺砌粗料石,按铺的层数多少,分为一领一叠、一领二叠、一领三叠。在磉墩或领夯石下就是基础层。

②柱间结构。由于古建筑骨架是木构架结构,在室内各柱之间,或是连间,或是不承重隔墙,故其下只做砖砌体作为承托,一般称它为“拦土”,因为它除了承托墙体外,还为室内回填土起着围栏作用。拦土下衔接基础层。但在窗户下的墙(称为槛墙),应在台明面上铺一块条石作为“槛垫石”,槛垫石下才是拦土。

③台边结构。台基周边又称台帮,它是由砖砌体按要求围成封闭圈式的包边,此砖砌体叫“背里砖”;在背里砖的上面平铺正规条石作为盖面,称为“阶条石”;沿背里砖的外周边镶贴石板或贴砖,称此为“陡板石”或“陡板”,在有些南方地区称为“侧塘石”或“塘石”。在陡板石下平铺石板或城砖作为平垫,此板叫“土衬石”或“土衬”。土衬下衔接基础层。

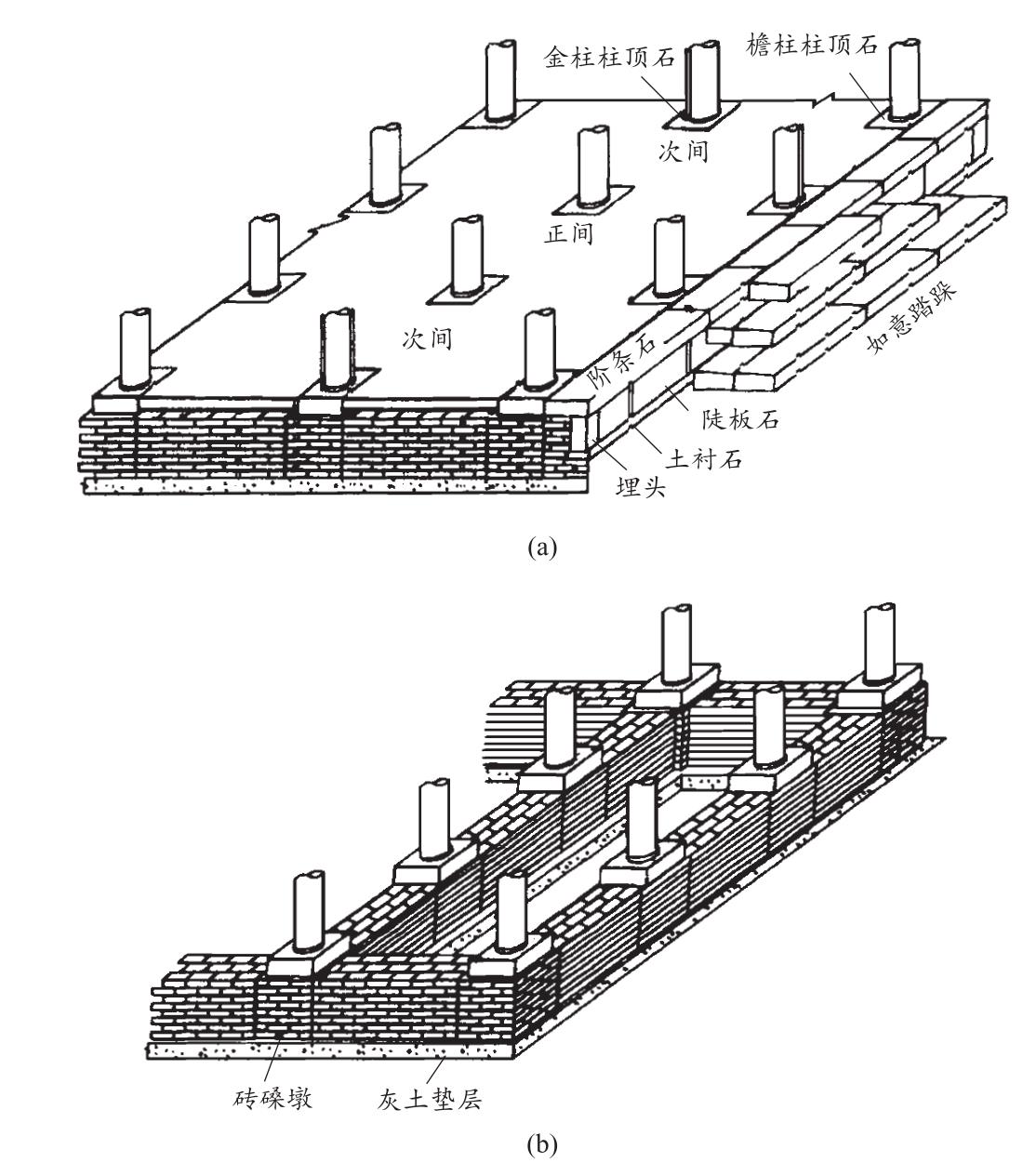

(2)踏跺

踏跺即指台阶,也称踏道,它是台基的附属结构。踏跺的构造有三种形式,即垂带踏跺、如意踏跺、左右阶踏跺(图2-4)。

图2-4 踏跺

(a)垂带踏跺;(b)如意踏跺;(c)左右阶踏跺

①垂带踏跺。它是指在踏跺两边砌筑顺踏步斜坡的拦墙,墙的顶面用条石铺成条带状的斜平面,称之为“垂带”。而垂带下面构成三角形的墙面,称为“象眼”,若由这部分一整块三角石做成,则称为“菱角石”。象眼下面也常铺砌土衬,土衬应与踏跺最下一级踏步石(也叫燕窝石或砚窝石)齐平,故专称为“平头土衬”。

②如意踏跺。它是指三面都是为台阶形的一种踏跺。

③左右阶踏跺。这种踏跺分左右两个,中间由一斜坡的面石分隔,面石一般雕龙画凤,称为“御路”。左边踏跺叫“阼阶”,一般为主人所用;右边踏跺叫“宾阶”,供宾客使用。这种踏跺只用于极尊贵的建筑物上,如故宫的三台。

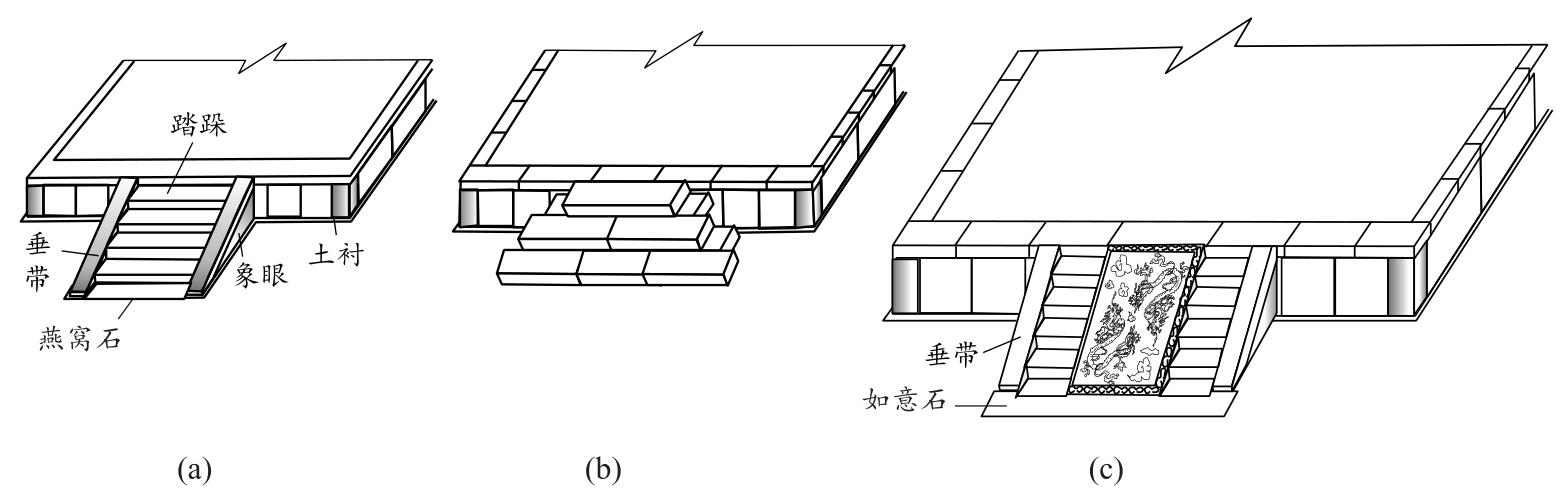

(3)埋头

“埋头”本是指台基埋入地下的部分,由于中国古建筑的承重骨架主要是木梁柱,木柱是整个骨架的支撑着力点,整个台基的主要受力就落脚在此点上。而台基地下部分的构造设计,主要就是指这一点的设计,所以,一般常把柱子的地下结构称为“埋头”,而柱子下的埋头又以台基转角处最为突出,旷日持久,就把角柱埋头简称为埋头,实则它只是埋头中最为特别的一个埋头。

角柱下埋头又称“角柱石”或“角石”,按其位置或埋入方式不同,具体有以下几种,如图2-5所示。

图2-5 埋头

阳角埋头:指位于台基转角部位,并由两块同规格砌石拼成的埋头。

阴角埋头:指位于台基凹转角部位的埋头。

单埋头:指只有一块砌石构成,并大面朝迎面的埋头。

厢埋头:相似阳角埋头,只是在山面镶砌的一块,大面宽较小,其镶拼宽度等于迎面宽度。

如意埋头:指宽厚尺寸相等,转角面不受限制的单埋头。

琵琶埋头:指埋头石的厚度较薄(一般为0.3~0.5宽)的单埋头。

须弥座之名来源于佛教,传说佛祖的宝座是用须弥山(佛经上称为“修迷楼山”)做的,以此显示佛座的崇高伟大,故以后对比较高贵的基座多称须弥座。

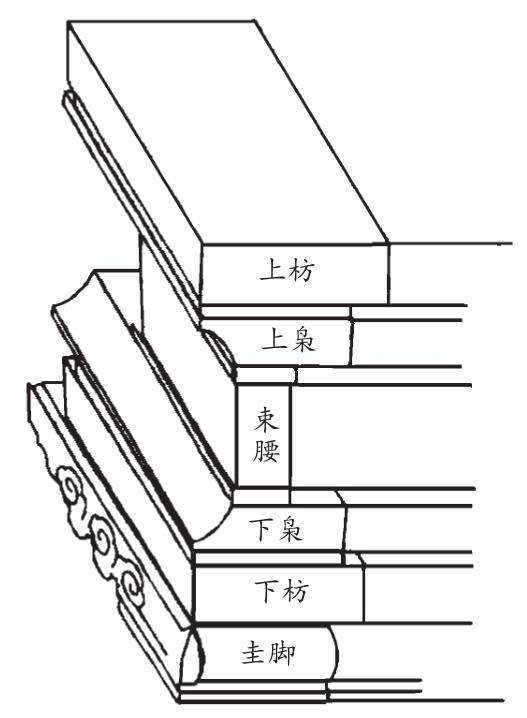

须弥座是由上下枋、上下枭、束腰及圭角等构件(见图2-6)所组成的拼接砌体。

图2-6 须弥座各部构件

(1)上、下枋

此构件的外露面形如木枋,其轮廓线为矩形。它们一般来说是以须弥座中间为准上下对称。上枋是须弥座的最顶面构件,它与台明顶部的阶条石或栏杆栏板下的地栿相连;下枋是须弥座的收角构件,位于须弥座底座(圭角)之上。上下枋可依须弥座高度要求不同,做成单层或者双层以达到增厚目的。

(2)上、下枭

枭形容一种勇猛突出的形象,其外露面如

断面,也是上下对称放置,它是承上接下的一种过渡性构件。上枭的断面是上凸下收的弧形,下枭的断面是上收下凸弧形,凸面与枋连接,收面与束腰连接。

断面,也是上下对称放置,它是承上接下的一种过渡性构件。上枭的断面是上凸下收的弧形,下枭的断面是上收下凸弧形,凸面与枋连接,收面与束腰连接。

(3)束腰

它是须弥座的中间部位构件,它的厚度一般都较枋、枭要厚,以显示出妖娆多姿的形态。

(4)圭角

它是须弥座的底座,在台基中是搁置在土衬上面的构件。

须弥座的外露面可做成素光面的,也可雕刻成各种花纹的。在各构件连接处,可相互直接连接,也可在其间再增加一薄层作装饰线条(也叫方涩条或皮条线),视建筑等级或装饰要求而定。