实验室是科研机构相关人员从事科研工作的主要场所,也是重大科研成果的诞生地。实验室安全是推进科研活动不断正常向前开展的基本保证。随着我国经济水平的不断提升、高等教育的快速发展以及相关科研机构和高校科技创新能力的提升,实验室建设规模也在不断扩大。根据中国教育科学研究院统计,目前我国75所教育部直属高校拥有实验室4029个,开展实验数量14万个,累计实验时间400多万小时,从这些数据中可以看出,与实验室相关的教学、科研活动日益频繁,同时会导致化学品使用量急剧增加,各类实验过程中危险设备的使用频率也相应提高,如高压反应釜、压力灭菌器、辐射源或辐射装置等。在许多化学或生物实验中还需使用剧毒、易制毒化学品、微生物菌种、实验动植物等高风险物品,科研人员与危险化学品和高风险仪器设备高频率接触,稍有不慎就有可能引发灼伤、火灾、爆炸、中毒等各种灾难性事故。另外,化学物质固有的危险性所带来的实验室安全、健康和环境问题也是危害科研人员以及导致公共安全问题日益突出,实验室废气、废液、固体废弃物等的排放及其污染问题日益严重的重要原因,因此,对实验室进行相关安全风险管理势在必行。

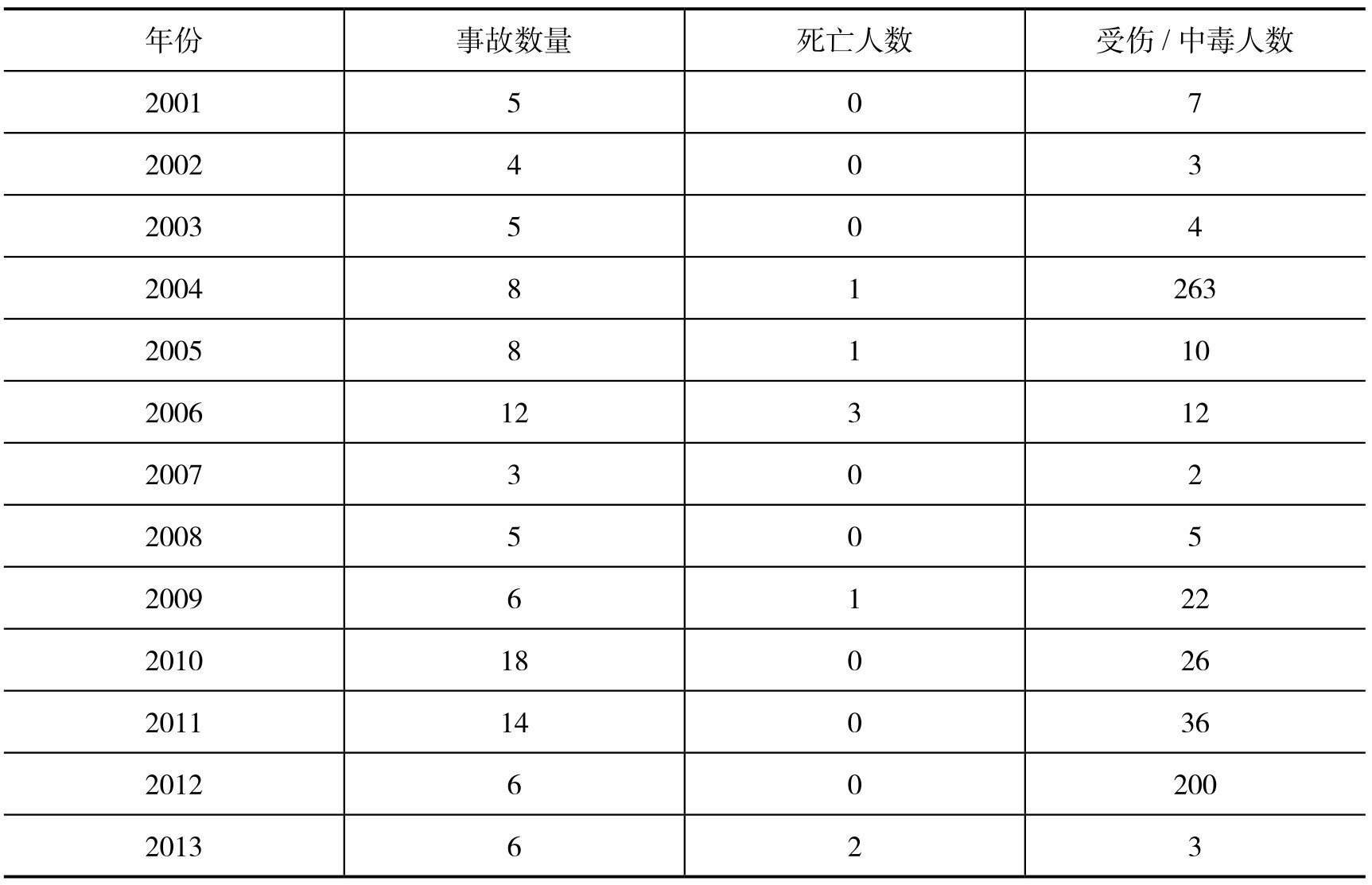

近二十几年来,国内外高校和科研机构安全事故频发,根据美国政府统计数据显示,2005年有将近10000起事故发生在研究型实验室,造成2%的研究人员在事故中受伤。国内专业网站——仪器信息网针对国内发生的实验室安全事故进行跟踪报道,开辟出“实验室安全事故为何如此频发”专题首页,用于讨论实验室安全管理问题。根据网站报道的事故,国内高校实验室自2009年至2012年,累计发生安全事故38起。事故类型主要为爆炸、起火、化学品泄漏、生物感染等,其中爆炸起火事故30起,占所有事故的79%。实验室事故不仅造成了财产损失,影响了实验室的正常运行,而且可能造成多年研发工作停滞,相关研究人员伤亡。在2001年至2014年间发生的100起典型实验安全事故中 [1] ,事故起因统计结果分析如表1-1所示,火灾和爆炸是实验室事故的主要类型,实验室中的危险化学品、仪器设备和压力容器是引发实验室安全事故的主要危险因素,仪器设备、试剂使用环节是事故发生的主要环节,违反操作规程或操作不当、疏忽大意以及电线短路、老化是导致事故的重要原因。

表1-1 100起实验室安全事故情况统计

因此,针对实验室安全事故的频发,同时为有效对实验室环境健康安全进行管理,国内外一些政府和非政府组织制定相应的法律法规和标准以及实验室安全管理的指导建议,力图从制度层面进行实验室安全管理,为后续实验室安全风险防控提供理论指导和设立第一道防线。例如,美国职业安全与健康管理局颁布的《OSHA Laboratory Standard 29 CFR 1910.1450》是针对实验室人员健康安全管理的早期标准,其中对实验室中化学品暴露的职业健康安全作出明确的规定。美国消防协会颁布的《NFPA 45 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals》标准,针对化学实验室的防火标准作出专门说明,其中详细介绍了化学实验室防火的行政管理,实验室风险类别,实验室的设计和结构,消防措施,爆炸风险防护,实验室通风系统和通风橱要求,化学品储存,使用和废物处理,可燃和易燃液体,压缩和液化空气,实验操作和设备以及危害识别。此外,美国政府还颁布了一系列其他标准和法规,在实验室管理方面同样可以借鉴,例如《职业安全和健康法案》(29 use 651)、《空气污染物》(29 CFR 1910.1200)、《危险废物管理法》(40 CFR Parts 260~272)、《危险材料运输法》(48USC1801)等。

与国外相比,目前国内也陆续出现或颁布过针对实验室建设的规章制度和标准。1992年国家教育委员会令第20号中的《实验室工作规程》第五章第二十四条规定“实验室要做好工作环境管理和劳动保护工作”;第二十五条规定,实验室要严格遵守国务院颁发的《化学危险品安全管理条例》及《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关安全保密的法规和制度,定期检查防火、防爆、防盗、防事故等方面安全措施的落实情况,要经常对师生开展安全保密教育,切实保障人身和财产安全。1995年7月教育部《高等学校基础课教学实验室评估办法》出台,办法内容共分39条,其评估标准共分6个大的方面,其中第五部分为“环境与安全”,第六部分为“管理规章制度”,主要考核实验室的设施及环境措施,特殊技术安全、环境保护等。2005年7月26日,教育部、国家环保总局下发《关于加强高等学校实验室排污管理的通知》。2010年1月1日起施行的教育部《高等学校消防安全管理规定》第三十五条规定,学校应当将师生员工的消防安全教育和培训纳入学校消防安全年度计划。另外,国家也颁布一系列通用法律法规和标准用于指导实验室的建设,例如《中华人民共和国刑法修正案(六)》、《职业病防治法》、《环境保护法》、《消防法》以及《危险化学品安全管理条例》、《气瓶安全监察规定》、《易制毒化学品管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等,上述法律法规为实验室的建设,实验室人员的健康安全,实验室化学品的使用、储存和运输,危险源的识别以及环境保护和污染防治方面的管理提供指导性建议。

在国外实验室管理经验中,实验室安全管理工作已经有二十余年的发展历史。自1990年美国职业卫生安全与健康署颁布实验室标准开始,以安全意识、安全责任、安全组织机构以及安全教育为内容的安全文化在工业界、政府和科研实验室逐步发展起来。其中,实验安全管理的目标是让每一个实验室人员建立实验室安全管理意识,从中认识到个人的人身财产安全是建立在实验室全体人员的团队合作的态度和个人责任感的基础之上的;同时,还应认识到实验室安全的保证不只是针对实验器物的规范操作,还应该针对实验人员操作的标准规范和有效管理。

作为实验室管理中的主体,对实验人员的实验室教育是其中至关重要的环节,其主要目的是使每个级别的实验人员都具备基本和标准的实验态度和实验操作行为习惯;实验时谨慎操作,确保实验安全。只有通过此种方式,才会让实验室安全成为一种文化,而不是仅体现在对现有规章制度的遵守上。

实验室安全管理中还需要专门的组织机构进行协调管理,制定有效的安全计划,让所有参与到实验室中的实验人员对其实际工作中的安全进行负责。随着法规的健全,研究机构还应对安全管理的执行情况进行审查,以确保实验室安全能够持续改进,稳定发展。

美国高校未将实验室安全管理从安全管理中单独分开,而是实行对于所有校园内部有技术性的安全问题统一管理的政策。

以某美国大学为例,其安全管理体系为“环境、健康和安全(environment,health and safety,EHS)”管理系统,主要由环境健康安全总部、办公室和委员会三部分组成。其中环境健康安全(EHS)总部作为安全管理的组织实施机构,主要负责制定EHS领导层架构、参与环保政策制定、出台可持续方案、监督协调EHS办公室的工作。同时,总部为高校所有的实验室、部门和研究中心提供专业的技术咨询、支持和指导。EHS办公室则从培训服务、实验室和设备布局、废弃物管理服务等几个方面负责EHS的管理实施和操作层面的工作。EHS委员会则负责监督EHS管理系统的实施,并从事EHS技术相关的创新性和学术性研究。除去校方专门的管理人员,实验室直接使用人员如实验室安全负责人、主要研究人员、导师等,也会在实验室内部安全措施的贯彻落实方面发挥作用。

美国高校实验室安全管理的内容因学科设置不同,管理重点也不尽相同。研究型大学实验室安全管理主要包括一般性安全、化学安全、生物安全、辐射安全、废弃物处理规程以及其他一些技术层面的安全问题,例如室内空气质量管理、脚手架安全等。

另外,美国高校非常重视实验人员的安全教育工作,其目的是使实验人员建立实验安全防患于未然的意识。通过严格的安全培训制度、全面的安全培训内容、多样化的安全教育形式,建立起规范的实验室安全准入制度。

日本高校非常重视环保安全的工作,其普遍较高的安全环保意识。浓厚的安全环保文化氛围与其有一套科学化、规范化的实验室健康安全环境管理体系密不可分。

日本各高校根据其自身的具体情况,设有各具特色的安全环保管理机构。例如,早稻田大学组建的校园环境宣传委员会、大学环境及安全处及负责具体工作实施的环境安全课;东京大学组建的环境安全本部、保健健康推进本部和实验委员会;京都大学组建的环境安全保健机构。

在实验室安全管理中,严格的实验室准入制度解决了日本高校人员流动率高的问题。主要是通过开设全面专业的实验室培训课程,以及编制实验室安全指导手册,使实验人员建立起“安全第一,预防为主”的理念。随着科学技术的发展和学校的实际情况,高校实验室安全管理机构每年都会对手册进行更新,以适应实验室发展的需要。

日本实验室空间相对较小,但经过科学的规划设计,实验室内部设施配置合理,最大限度地利用空间,并且应急设施配备齐全。实验室在设计建设时,需保证设计到位,线路布局合理规整,遵循装置均从上向下布设,充分利用空间的原则,实现便于检修,减少安全隐患,方便实验室各种仪器设备的灵活摆放的目的。

日本政府针对实验室安全制定出详细的法律法规,使高校在执行实验室安全管理方面时可以实现有法可依,有据可循。实验室针对其教学科研工作的内容,需依法制定严格的安全管理规定。此外,日本高校还根据实验室的使用情况,每年定期对实验室线路、配置、设备进行有计划、分批次的维修维护和更新。

香港特区高校安全管理主要特征是架构明确,权责分明。高校管理安全的责任明确,并且体现在每一位管理人员的职责范围之内,是每一位员工绩效考核的重要项目之一。

在安全风险控制方面,科研实验室如果涉及不同的危害,如物理危害、化学危害或生物危害等的操作,高校则根据其实际情况做适当的风险评估并制定控制方案。该项工作主要由学校的职业卫生工程师、健康物理工程师、安全工程师等经过专业培训且获得国际认可的资格证书的专业人士直接参与,为师生提供专业的服务和建议。

香港特区高校在实验安全管理方面同样坚持“预防为主”的管理思想。针对每一位工作涉及有毒有害物质和危险流程的实验人员,学校制定了一系列有效的安全措施,使他们了解基本知识和安全操作的细节。例如,校级和部门级别安全手册中,详细规范相关的安全要求和工作步骤。安全管理人员负责对每一位进入实验室的工作人员进行安全考核,考核通过才能够进入实验室。安全人员定期到实验室为师生讲解各类安全装置及其使用方法。学校定期不定期的组织各类安全培训,以满足不同专业、不同年级师生和研究人员的需求。

为确保所有实验室危险评估的可靠性,所有人员均需按照安全操作手册操作,学校健康安全及环境处和部门内部会定期组织安全检查。所有检查结果和改进项目都编录成表,记录在案,并发送给实验室主管,以便跟踪改进成果。此外,校长、院长连同健康、安全环境处处长也要定期检查各实验室,并与各实验室负责人总结检查结果,检讨不足之处并商讨改进方案。所有检查数据和记录都以月报和年报的形式整理归档,报送各个相关部门及时改进,相互参考并适时跟进。对于实验涉及或可能涉及的危险物品或危险操作流程的学生和老师,健康安全及环境处要为他们定期做污染物监测和体检,监测要执行国家标准,以确保所有人员在安全的环境中工作,并关注所有人员在工作中的身体健康。

(1)安全意识缺乏 [4]

由于长期安全教育的缺失,实验室人员普遍安全意识淡漠。从出现安全事故的原因分析,由于实验室人员麻痹大意,实验前未做好准备,不遵守操作流程,无防范措施等造成的实验室事故层出不穷。尽管高校有安全培训,但没有定期专项的培训制度和课程。

(2)相关安全投入欠缺 [5]

近年来,随着高校招生人数的扩充,高校实验室用房过度紧张,实验达不到应有的使用空间要求,实验台不耐腐阻燃、线路老化等因素成为高校实验室的隐患。实验室结构设计不合理,也是导致实验室安全事故的重要因素之一。学校的资金有限,对实验室建设的经费往往只是对实验仪器设备、实验材料试剂、实验室装修等进行预算,并没有在实验室安全方面给予充分的投入。这也是导致实验室安全设施不齐全,实验室安全管理滞后的重要因素。

(3)安全管理制度不健全

尽管国内高校己经开始重视实验室安全管理,并做了一些工作,制定了相应的安全环保制度,但仍然存在安全管理制度没有落到实处、制度缺乏检查监督等问题。实验室缺乏全面的安全操作规程,许多化学试剂和气体钢瓶存放不规范,学生个人防护用品不齐全,或者不能很好地防护实验中可能存在的风险。很多实验室甚至没有化学品清单,没有相应危险化学品的资料。实验室内违反操作规程和安全制度的现象时有发生,存在着诸多安全隐患。

(4)实验室“三废”处理和化学品管理存在漏洞 [6]

在我国,对实验室污染物配有控制及治理设备的高校少之又少。绝大多数的实验室没有任何污染防治控制措施,大量有毒、有害实验废弃物都是直接排放。有针对高校实验室环境污染和生态破坏问题的调查表明,高校实验室是不可忽视的污染源。另外,高校实验室在化学品管理方面,例如,化学品的储存和运输、化学品的使用、化学品资料的收集和保存以及化学品清单方面都做得不够规范。需要分开存放的化学品不能完全做到分开存放,没有专门存放危险化学品的药品柜,实验室对于实验剩余化学危险品的管理随意性较强。

(5)缺少应急设施、应急预案及演练

在我国发生安全事故的高校非常重视事故后的调查处理,但未出现事故的高校多数缺少强有力的事前控制管理能力。大多数实验室没有意识到应急预案的重要性,应急设施不齐全,缺乏应急预案是普遍现象,几乎没有应急演练。

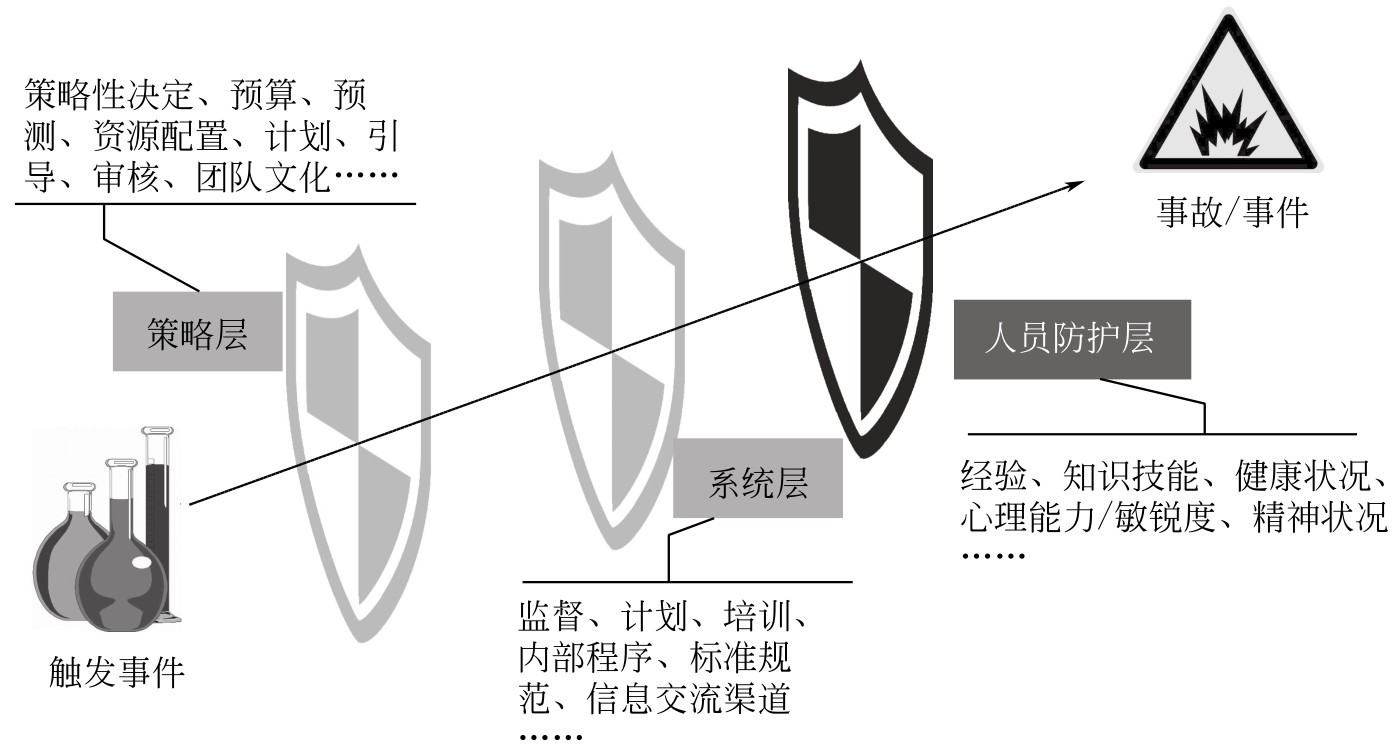

实验室安全事件从最初的引发事件到最终事故的发生,如果要进行有效的实验室安全风险管理,在发展演变中一般需经历三层防护层。根据“Swiss Cheese”模型结构,各防护层主要内容如图1-1所示 [7,8] 。

图1-1 安全保护层模型

实验室安全管理的总负责人可由科研单位分管实验室工作的领导兼任,组织成立实验室安全管理委员会。委员会主要负责制定实验室安全管理的方针和政策,还可以在该委员会下设立其他相关委员会。设立实验室安全管理办公室,负责所有与安全相关的具体事宜。科研单位各实验室按照行政组织形式,纳入到实验室安全管理委员会中,相关实验室负责人兼任委员会内相应职务。

安全管理条例和规章制度基本覆盖各安全领域,组成安全管理体系的基本制度框架。

(1)实验室安全管理规章制度总则

以实验室安全管理委员会名义,参照国家规定和科研单位管理规章制度,制定实验室安全管理规章制度,为各实验室的具体规章制度制定提供指导建议和参考。

(2)安全规章制度

在实验室安全管理规章制度总则的框架下,先后出台具体的相关安全规章和条例,基本涵盖各实验室安全领域:

①防火安全。包括火警的呼叫、火警系统的例行检查及维护、消防演习的规定、火灾安全评估等。

②设备安全。包括工作设备的使用和防护条例、人身安全防护设备管理规定、仪器及设备的无人值班操作规程、教学设备安全要求、应急灯系统的例行检查及维护、电气设备的使用安全等。

③化学品安全。包括危险物运输要求、罐装气体安全、涉及化学品实验室的安全管理条例、通风橱的管理规定、液氮的安全管理、易燃液体的储存、威胁健康危险物的控制、易制毒化学品的管制、气体安全、危险废弃物的处理等。

④机械加工安全。包括木质加工工具的使用安全、手动操作安全规程等。

⑤放射性安全。包括放射性防护条例、密封及非密封放射性物质的管理、镭射安全防护等。

⑥生物安全。包括水体中军团杆菌的控制、病原体、剧毒物和转基因材料的安全控制、生物安全管理规定、生物/医药废弃物的处理等。

⑦常规安全。包括滑倒、失足及坠落的预防,工作场所安全管理条例,工作噪声的管理规定,野外工作的安全管理等。

⑧特殊工种安全。包括起重操作及起重设备管理、高空工作管理规定、乙炔的安全管理、石棉的安全管理、建筑设计及安全管理等。

⑨意外的防护。包括紧急救护的管理规定、眼睛的防护、意外事故的汇报程序、火灾及水灾意外防护计划等。

为保证以上这些安全规章制度能有效地执行,应实行安全责任到人,制定相关的安全评估程序、监督和检查制度,并对人员定期进行相关安全培训。

(1)安全责任到人

实验室主管领导对实验室安全工作全面负责,不但需对实验室的所有人员的人身安全负责,同时对所有实验室的环境和各实验程序的安全负责。作为实验室主管领导,需专门聘用一位专职安全员,为安全政策的制定、执行等提出建议。专职安全员在实验室安全工作中扮演着重要角色:需确保实验室安全条例的定期修正和更新;监督实验室人员及相关人员对所辖领域做出安全风险评估;负责安全检查;随时检查工作场所安全是否存在安全隐患;如存在隐患,则需提出相应整改方案;对实验人员给予安全指导;协助安排安全培训;检查安全政策执行是否有效;保证意外事故报告及时送达实验室安全管理办公室;保持与各安全领域专家及大学安全办公室的正常沟通等。

针对可以指导学生并参与实验的导师,安全责任中要保证学生的安全:要保证学生的实验设计涉及的仪器设备和工作环境等的安全;了解学生的安全防护能力;对学生进行及时的安全指导并安排相关安全培训(安全培训要求备案);在学生实验中要对其安全做到随时监督;遇导师外出应提前做出相应安排;学生实验结束后,要检查其安全善后工作是否到位。

除专职安全员外,其他相关安全责任人需对专业内从事工作的人、工作环境、工程程序、工作行为等安全进行评估和监督,如存在安全隐患,则需从各专业角度提出实验室安全整改方案。

(2)实验室安全风险评估

风险评估是检查在实验过程中是否存在可能对人身造成伤害的可能性。确认之后,评估者需要对风险做出评价,然后决定应采用何种方法规避伤害。具体的安全风险评估工作,则是由实验室主管领导委派各学生导师、管理者及不同专业领域的专家对环境安全或行为安全做出风险评估。对于高校实验室而言,专家的评估显得尤为重要,毕竟高校实验室所进行的多为探索性前沿研究,在安全方面存在更大的不确定性。

在安全风险评估中,由于火灾安全评估涉及面广,评估相对更为具体,对发现火灾隐患、火灾会影响到的人、火警体系、消防设备的安装、消防通道、应急灯的安装、防火安全标识、消防设施的检查和维护、消防培训和消防演习等均制定出了相应的评估表格。

(3)实验室安全检查

实验室安全检查是实验室安全工作的重要组成。安全检查不但包括实验室安全工作是否符合相关管理规定,还包括在实验程序、实验环境中的安全隐患的排查(如果存在安全隐患则需在事故发生前进行整改)。安全检查工作可以由1人或3~4人组成检查组来进行。

(4)实验室常规及特殊安全培训

各类的规章和制度侧重于广泛的约束性,注重用文字性的条例来达到规避安全事故的目的,那么各类安全培训则更具可操作性,其是通过各种具体行为的强化培训来培养受训者的安全意识和安全习惯,是安全防护在先的一个重要体现。培训应设定在数天到一周之间,视具体培训要求而定,其内容会根据实际情况不断进行调整,与相关安全管理文件匹配。安全培训的涵盖面要广,注重实践性和细节。

引发实验室安全事故的客观因素和主观因素,均作为实验室安全隐患。在日常化学实验室的运行之中,或多或少存在着安全隐患,往往较小的安全隐患是引发大安全事故的导火索和直接诱因。通常因为化学实验室的建设规模比工厂等大型场所小,并且在试剂用量上较少,大部分事故发生后所造成的破坏性较小,因此会造成化学实验室管理者和工作人员对实验室安全的麻痹大意。诱发化学实验室发生安全事故的风险,大致来源大致有以下几种。

(1)化学实验室自身属性风险

化学学科是一门实验科学,科研人员在对未知科研领域的不断探索中,许多未知因素难以预见,只能在客观上对实验操作的安全进行预判和控制。因此,蕴含各类可能导致研究主体和客体损毁的风险,包括对研究者和实验室其他非研究者的生命和健康损害、对研究设施造成破坏、对研究场所周边环境的损害等。

化学实验过程中可能会遇到新物质,而其危害性是被逐步发现和证实的;某些实验过程中会造成瞬间释放巨大能量、有毒有害物质的喷溅、物质燃烧等事件,具有不确定性,风险往往具有不可预知性。

(2)基本安全保障设施的缺陷

目前,有相当数量老旧的化学类实验室基本安全保障设施还比较欠缺,如消防设施(烟感报警系统、应急照明系统、逃生指示标识等)、通风系统、危险气体检测与报警系统、应急喷淋与洗眼装置等,存在较大的安全风险,需要加大投入,不断完善。对于近期各高校建设的实验室大楼,虽然已经考虑到这些问题,但由于缺乏化学实验室设计规范和标准、投入资金不足、建设部门不够重视等原因,导致建成的新实验室仍存在一定的安全隐患,需要及时发现、补救,减少风险。

(3)实验人员主观安全意识懈怠

许多实验人员主观上对实验室安全不重视,其主要原因是实验室未发生过安全事故、或已发生事故但损失不大、或事故没有牵涉自己,造成思想上的麻痹。

上述因素极大地造成了化学实验的安全风险存在的可能性。因此,安全风险评估可以有效规避和减少安全事故的发生,在实验室科研活动中是非常重要和必要的环节。

风险评估工作包括:

①鉴定所使用或制造的物质的危害;

②评估有关危害造成实际伤害的可能性及严重程度;

③决定采用什么控制措施,从而把风险减小到可以接受的程度,例如,把物质的分量减少,使用较为稀释的溶液、危险性较低的化学品或较低的电压,以及使用通风橱、个人防护装备等;

④确定如何处置在进行实验后所产生的危险残余物。

在实验操作中,经常使用各种化学药品和仪器设备,以及水、电、煤气,还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高电压、高频和带有辐射源的实验条件和仪器,若缺乏必要的安全防护知识,会造成生命和财产的巨大损失。因此实验室必须建立健全以实验室主要负责人为主的各级安全责任人的安全责任制和相关安全规章制度,用于加强实验室安全管理。

(1)个人防护规定

①实验人员进入实验室,必须按规定穿戴必要的工作防护服,用于防护化学品喷溅或滴漏等危害。

②实验过程中使用挥发性有机溶机、特定化学物质或其它环保署列管毒性化学物质等化学药品时,必须要穿戴防护用具,包括防护口罩、防护手套、防护眼镜,上述装备必须佩戴齐全后,方可进行实验。

③实验过程中,严禁戴隐形眼镜,主要防止化学药剂溅入眼睛而腐蚀眼睛。

④实验人员进行实验时,需将长发及松散衣服进行固定,特别是在药品处理过程中。

⑤进入实验室进行实验时,需穿覆盖全脚面的鞋子;尽量不要穿着裙子等将身体部位大面积暴露于空气中的衣服进行实验。

⑥操作高温实验时,必须戴防高温手套。

(2)饮食规定

①避免在实验室或附近区域进行饮食,使用化学药品或结束实验后,需彻底洗净双手后方能进食。

②食物严格禁止储藏于储有化学药品的冰箱或储藏柜内。

(3)药品领用、存储及操作相关规定

①操作危险性化学药品务必遵守操作守则或遵照老师规定的操作流程进行实验;切勿擅自更换实验流程(危险性化学品种类见危险性化学品名录)。

②领取药品时,需根据容器上标示中文名称进行确认。

③取到药品后,确认药品危害标示和图样,掌握该药品的危害性。

④使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性、有毒性药品时,严格在通风橱内进行操作,注意通风设备的正确使用,勿将有害气体泄漏至实验室内。

⑤有机溶剂,固体化学药品,酸、碱化合物均需分开存放,挥发性化学药品必须放置于具抽气装置的药品柜中。

⑥高挥发性或易于氧化的化学药品必须存放于冰箱或冰柜之中。

⑦在进行具有潜在危险实验操作时,避免单独一人在实验室操作,至少保证两人在实验室后,方可进行实验。

⑧在进行无人监督实验时,需充分考虑实验装置对于防火、防爆、防水灾的要求和潜在危害,保证实验室内灯光常亮,并在显眼位置注明实验人员的联系信息和出现危险时联系人信息。

⑨开展高温高压等危险性系数较高实验时必须经实验室负责人批准,并且实验内必须两人以上在场方可进行,节假日和夜间严禁开展该类实验。

⑩开展使用或产生危害性气体的实验必须在通风橱里进行。

开展放射性、激光等对人体危害较为严重的实验,应制定严格安全措施,做好个人防护。

开展放射性、激光等对人体危害较为严重的实验,应制定严格安全措施,做好个人防护。

实验产生的废弃药液或过期药液或废弃物必须依照分类进行明确标示,药品使用后的废(液)弃物严禁倒入水槽或水沟,应列入专用收集容器中回收(实验废弃物处理参见本书第4章部分)。

实验产生的废弃药液或过期药液或废弃物必须依照分类进行明确标示,药品使用后的废(液)弃物严禁倒入水槽或水沟,应列入专用收集容器中回收(实验废弃物处理参见本书第4章部分)。

(4)用电安全相关规定

①实验室内的电气设备的安装和使用管理,必须符合安全用电管理规定,大功率实验设备用电必须使用专线,严禁与照明线共用,谨防因超负荷用电着火。

②实验室用电容量的确定要兼顾事业发展的增容需要,留有一定余量。严禁实验室内私自乱拉乱接电线。

③实验室内的用电线路和配电盘、板、箱、柜等装置及线路系统中的各种开关、插座、插头等均应经常保持完好可用状态,熔断装置所用的熔丝必须与线路允许的容量相匹配,严禁用其他导线替代。室内照明器具都要经常保持稳固可用状态。

④针对存放散布易燃、易爆气体或粉体的实验室内,所用电器线路和用电装置均应按相关规定使用防爆电气线路和装置。

⑤实验室内可能产生静电的部位、装置进行明确标记和警示,对其可能造成的危害要有妥善的预防措施。

⑥实验室内所用的高压、高频设备要定期检修,要有可靠的防护措施。特别是自身要求安全接地设备;定期检查线路,测量接地电阻。自行设计或对已有电气装置进行自动控制的设备,在使用前必须经实验室与专业人员组织进行验收合格后方可使用,其中的电气线路部分,也应在专业人员查验无误后再投入使用。

⑦实验室内不得使用明火取暖,严禁抽烟。必须使用明火实验的场所,须经批准后使用。

⑧切勿在双手沾水或潮湿时接触电器用品或电器设备;严禁使用水槽旁的电器插座(防止漏电或感电)。

⑨实验室内的专业人员必须掌握本室的仪器、设备的性能和操作方法,严格按操作规程操作。

⑩机械设备应装设防护设备或其它防护罩。

电器插座使用时切勿连接太多电器,以免负荷超载,引起电器火灾。

电器插座使用时切勿连接太多电器,以免负荷超载,引起电器火灾。

请勿使用无接地设施的电器设备,以免产生感电或触电。

请勿使用无接地设施的电器设备,以免产生感电或触电。

(5)压力容器安全规定

①气瓶应专瓶专用,严禁随意改装其它种类的气体;

②气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方,易燃气体气瓶与明火距离不小于5m;氢气瓶应进行隔离存放;

③气瓶搬运要轻要稳,放置要牢靠;

④不得混用各种气压表;

⑤氧气瓶严禁油污,注意手、扳手或衣服上的油污污染气瓶;

⑥气瓶内气体不可用尽,以防倒灌;

⑦开启气门时应站在气压表的一侧,严禁将头或身体对准气瓶总阀,防止阀门或气压表因压力过大脱离气瓶冲出伤人。

⑧搬运应确知护盖锁紧后才进行。

⑨容器吊起搬运不得用电磁铁、吊链、绳子等直接吊运。

⑩气瓶远距离移动尽量使用手推车,务求安稳直立。

以手移动容器,应直立移动,不可卧倒滚运。

以手移动容器,应直立移动,不可卧倒滚运。

气瓶使用时应加固定,容器外表颜色应保持鲜明容易辨认。

气瓶使用时应加固定,容器外表颜色应保持鲜明容易辨认。

确认容器的用途无误时方可使用。

确认容器的用途无误时方可使用。

定期检查管路是否漏气,压力表是否正常。

定期检查管路是否漏气,压力表是否正常。

(6)环境卫生

①各实验室应注重环境卫生,并须保持整洁。

②为减少实验室内尘埃,洒扫工作应于工作时间外进行。

③有盖垃圾桶应常清除消毒以保证环境清洁。

④垃圾清除及处理,必须合乎卫生要求,应按指定处所倾倒,不得任意倾倒堆积影响环境卫生;实验垃圾应按照规定进行处理,切勿与生活垃圾混淆处理。

⑤凡有毒性或易燃的垃圾废物,均应特别处理,以防火灾或有害人体健康。

⑥窗面及照明器具透光部分均须保持清洁。

⑦保持所有走廊、楼梯通行无阻。

⑧油类或化学物溢满地面或工作台时应立即擦拭冲洗干净。

⑨工业消防用水,应与饮用水区分开。分别放于相应处所。

(1)防火

①防止煤气管、煤气灯漏气,使用煤气后一定要确保把阀门完全关闭。

②乙醚、乙醇、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃,实验室不宜过多存放,使用时或使用结束后,严禁倒入下水道,以免集聚引起火灾。

③金属钠、钾、铝粉、电石、黄磷以及金属氢化物要注意使用和存放,使用结束后严格按照相关处理规定进行后续处理,不可直接当作实验废弃物处理,特别注意不能与水直接接触。

④分析实验室可能着火点,牢记实验室着火类型,可根据不同情况,选用水、沙、泡沫、二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。

(2)防爆(化学药品的爆炸分为支链爆炸和热爆炸)

①氢气、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、水煤气和氨气等可燃性气体与空气混合至爆炸极限,在有热源引发情况下,极易发生支链爆炸,因此该类气体的存储应当进行隔离存储;进行实验使用时,应该在通风设备良好的通风橱内进行,并且做好相关的防护措施,确保实验装置的气密性。对于防止支链爆炸,主要是防止可燃性气体或蒸气散失在室内空气中,保持室内通风良好。当大量使用可燃性气体时,应严禁使用明火和可能产生电火花的电器;

②过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等易爆物质,受震或受热可能发生热爆炸,使用时轻拿轻放,注意周边环境对其存放和使用的影响。为预防热爆炸,强氧化剂和强还原剂必须分开存放,使用时轻拿轻放,远离热源。

(3)防灼伤

除了高温以外,液氮、强酸、强碱、强氧化剂、溴、磷、钠、钾、苯酚、醋酸等物质都会灼伤皮肤;实验时穿实验服,佩戴防护眼镜、口罩、手套等相关防护设备,注意不要让皮肤与其接触。

(4)防辐射

化学实验室的辐射,主要是指X射线辐射,人体长期暴露于X射线照射,会导致疲倦,记忆力减退,头痛,白细胞减少等。避免身体各部位(尤其是头部)直接受到X射线照射,操作时需要屏蔽和缩时,采用铅、铅玻璃等屏蔽物进行屏蔽。

(1)废气

产生少量有毒气体的实验应在通风橱内进行。通过排风设备将少量毒气排到室外;产生大量有毒气体的实验必须具备吸收或处理装置。

(2)废物

实验产生的少量有毒的废渣应埋于地下固定地点,大量废渣应根据相应的处理方法进行处理。

实验结束后产生的实验垃圾,应与生活垃圾严格区分,根据相关处理规定和方法予以合理安全处理。

(3)废液

对于废酸液,可先用耐酸塑料网纱或玻璃纤维过滤,然后加碱中和,调pH值至6~8后可排出,少量废渣埋于地下;对于剧毒废液,必须采取相应的措施,消除毒害作用后再进行处理;实验室内大量使用冷凝用水,无污染可直接排放;洗刷用水,污染不大,可排入下水道;酸、碱、盐水溶液用后均倒入酸、碱、盐污水桶、经中和后排入下水道;有机溶剂回收于有机污桶内,采用蒸馏、精馏等分离办法回收;重金属离子用沉淀法等集中处理。有关实验废弃物处理的具体方法,参阅本书第4章内容。