1.2 振动 |

|

振动系统存在一定的内部或外部的阻力(内部阻尼或外部阻尼),以及具有一定的质量(或惯性)和弹性(或刚性)。与阻尼力相比,惯性力和弹性力在数值上较大。

描述振动系统的数学表达式能反映其振动特性,如振动的快慢、振动的大小等。描述振动特性的物理量(如位移、速度、加速度等)是随时间变化的,振动过程是指振动的位移、速度、加速度、力和应变等物理量随时间变化的历程。振动过程有多种不同的分类方法:按照振动的规律分类,可分为确定性振动和随机振动;按照产生振动的原因分类,可分为自由振动、强迫振动和自激振动;按照振动位移的特征分类,可分为纵向振动、弯曲振动/横向振动和扭转振动;按照振动系统的自由度分类,可分为单自由度系统的振动、多自由度系统的振动和弹性体振动;按照振动系统结构参数的特性分类,可分为线性振动和非线性振动等。

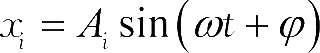

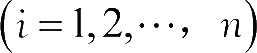

对于确定性振动可以表示成式(1.15)的函数形式,在任一给定瞬时

t

,都可以得到确定的物理量

,也就是说振动是确定的或可以预测的。

,也就是说振动是确定的或可以预测的。

(1.15)

(1.15)

在相等的时间间隔内做往复运动的振动,称为周期振动。往复一次所需的时间间隔

称为周期,单位一般以秒(s)计。每经过一个周期后,运动便重复前一周期中的全部过程。周期振动可用时间的周期性函数表达:

称为周期,单位一般以秒(s)计。每经过一个周期后,运动便重复前一周期中的全部过程。周期振动可用时间的周期性函数表达:

(

n

=1,2,…) (1.16)

(

n

=1,2,…) (1.16)

最简单的周期振动是简谐振动。周期振动可以看成各阶简谐振动的叠加。不能用式(1.16)表达的振动称为非周期振动。周期振动是以一定的周期持续进行的等幅振动,因此也称为稳态振动。而非周期性振动往往是经过一定时间后便逐渐消失,因此也称为瞬态振动。

实际的振动系统往往是一个非线性振动系统,对于非线性振动系统必须用非线性方程来描述。为了便于把握问题的主要矛盾,往往运用线性振动系统来等效实际振动系统,运用相对完善成熟的线性振动理论解决实际机械振动系统的振动问题。同时,复杂的线性振动系统还可以通过叠加研究其特性。目前,基于非线性微小振动问题通过级数形式的近似解来解决,对于另一些非线性振动问题难以解决。随着非线性理论的发展,非线性振动系统问题将逐步得到解决。本书主要讨论线性振动系统,涉及非线性系统时另作说明。

对于线性振动系统,建模时常常按照自由度由少到多分类,即单自由度系统振动、多自由度系统振动和弹性体振动分类进行研究。单自由度系统振动是用一个独立坐标就能确定的系统振动;多自由度系统振动是用多个独立坐标才能确定的系统振动;弹性体振动是需要用无限多个独立坐标(位移函数)才能确定的系统振动。弹性体振动也称为无限自由度系统振动,而单自由度系统振动和多自由度系统振动都是有限自由度系统振动。另一种建模是按激励、系统、响应三个方面进行,有利于研究非线性振动问题。

单自由度系统振动是线性振动系统中最简单的振动系统。单自由度振动系统不但具有一般振动系统的一些基本特性,同时,它是分析多自由度系统振动、弹性体振动,乃至非线性系统振动的基础。

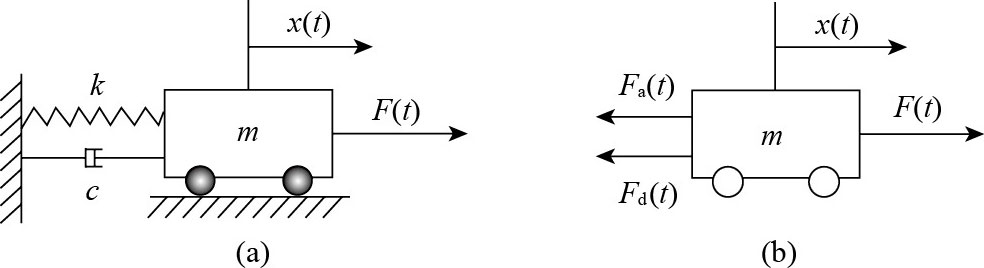

1)振动系统简化。为了研究实际振动系统的振动特性,用简化的物理模型来表征实际的振动系统,这个简化的物理模型由3种理想化的元件组成:质量块、阻尼器和弹簧,这3种理想化元件组成的单自由度振动系统如图1.6所示。图1.6(a)中, m 表示质量块, c 表示阻尼器, k 表示弹簧。单自由度振动系统中的质量块、阻尼器、弹簧的意义分别为:质量块对于外力作用的响应表现为一定的加速度;阻尼器对于外力作用的响应表现为其端点的一定的移动速度;弹簧对于外力作用的响应表现为一定的位移或变形。由于单自由度振动系统用一个独立坐标就能确定系统振动,所以单自由度振动系统简化的物理模型如图1.6(b)所示。

图1.6 单自由度振动系统

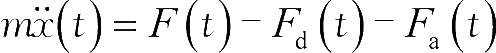

2)单自由度振动系统的运动微分方程。图1.6(a)是一个典型的单自由度振动系统,质量块 m 直接受到外界激励力 F ( t )的作用。对质量块 m 水平方向进行受力分析,如图1.6(b)所示,以 x ( t )表示以质量块 m 的静平衡位置为起点的位移, F a ( t )表示弹簧作用在质量块 m 上的弹簧恢复力, F d ( t )则表示阻尼器作用在质量块 m 上的阻尼力,按牛顿定律有

(1.17)

(1.17)

式中, m 为质量块的质量,其量纲为[质量],通常取单位为kg或g。

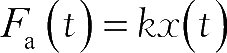

由于弹簧所受外力 F a ( t )是时间 t 的函数,对于线性系统,位移 x 可由时间 t 线性表示成 x ( t ),因此,弹簧所受外力可以用位移 x 表示,且 F a ( t )是 x ( t )的线性函数,即

(1.18)

(1.18)

式中, k 称为弹簧刚度,其量纲为[力/长度],通常取单位为N/m、N/cm或N/mm。

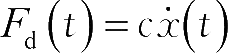

阻尼器作用在质量块

m

上的阻尼力

F

d

(

t

)是振动速度

的函数,即

的函数,即

(1.19)

(1.19)

式中, c 称为阻尼系数,其量纲为[力/速度],通常取单位为N·s/m或N·s/mm。

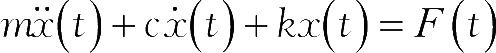

当图1.6所示系统在外界激励力 F ( t ) 作用下时,式(1.17)为

(1.20)

(1.20)

从数学上看,式(1.20)是一个二阶常系数、非齐次线性常微分方程。系统参数 m 、 c 与 k 反映振动系统本身的固有特性,方程的右边则是外界激励力 F ( t )。

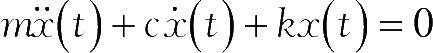

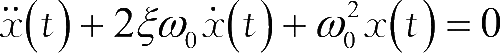

图1.6所示单自由度振动系统的外界激励力 F ( t )为零时,称为单自由度自由振动,其运动微分方程为

(1.21)

(1.21)

式(1.21)可以记成:

(1.22)

(1.22)

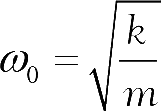

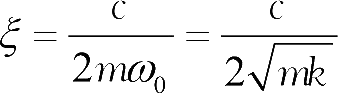

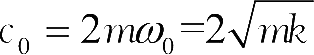

式(1.22)中

,

,

,

,

(1.23)

(1.23)

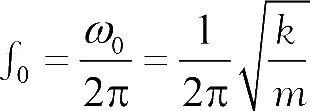

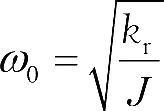

式中, ω 0 为单自由度振动系统的角频率; m 、 c 、 k 分别为单自由度系统的质量、阻尼系数和刚度参数; ξ 称为阻尼比,为无量纲量, c 0 为临界阻尼系数。

(1.24)

(1.24)

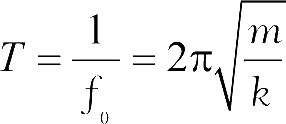

f 0 称为单自由度振动系统的固有频率,其单位为Hz或1/s,其周期为

(1.25)

(1.25)

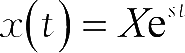

设式(1.22)的解为

(1.26)

(1.26)

式中, X 、 s 为待定常数,这里将 X 视为实数(振幅),而 s 为复数。

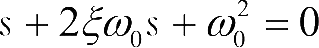

将式(1.26)代入式(1.22)中,得

(1.27)

(1.27)

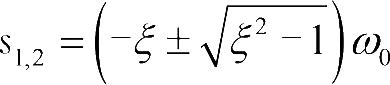

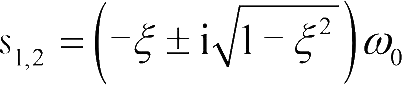

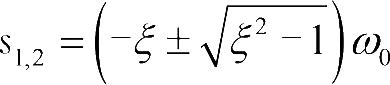

由式(1.27)可解得两个特征根

(1.28)

(1.28)

由式(1.28)可见,特征根 s 1 、 s 2 与 ξ 、 ω 0 有关,但其性质主要取决于 ξ 。

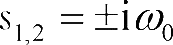

(1)当 ξ = 0时,为等幅振动

此时,式(1.28)为

(1.29)

(1.29)

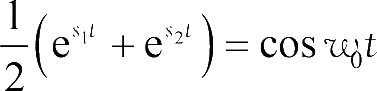

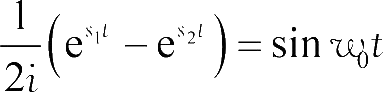

式(1.26)的两个解为

和

和

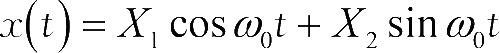

。由于式(1.27)是齐次的,因此,利用叠加原理,得到式(1.22)两个非复数线性无关解可表示为

。由于式(1.27)是齐次的,因此,利用叠加原理,得到式(1.22)两个非复数线性无关解可表示为

(1.30)

(1.30)

(1.31)

(1.31)

式(1.22)的通解为

(1.32)

(1.32)

由式(1.32)整理,得

(1.33)

(1.33)

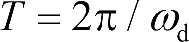

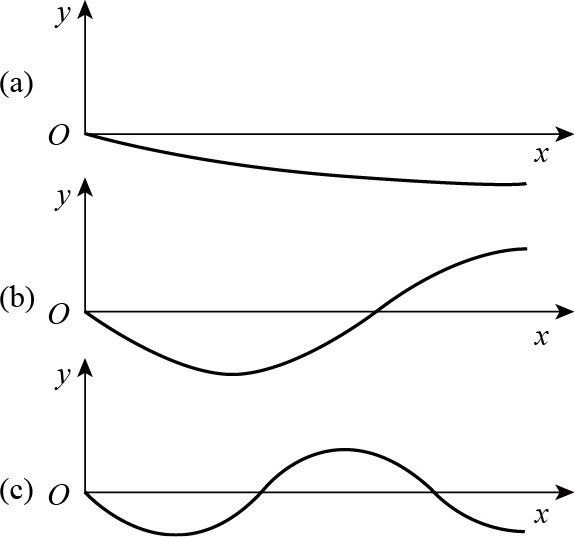

式中, X 称为振幅, φ 称为初相角。如图1.7(a)所示。

(2)当0< ξ <1时,为欠阻尼情形

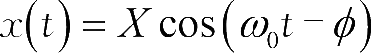

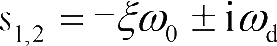

此时,式(1.28)为

(1.34)

(1.34)

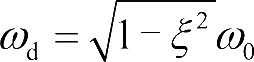

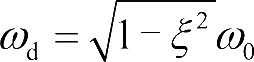

记

,则有

,则有

(1.35)

(1.35)

称 ω d 为阻尼自然频率。

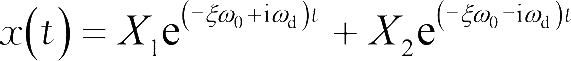

将式(1.35)代入式(1.26),得到

(1.36)

(1.36)

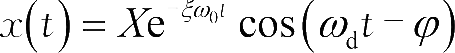

根据式(1.32),式(1.36)写成

(1.37)

(1.37)

式中, X 称为振幅, φ 称为初相角。

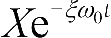

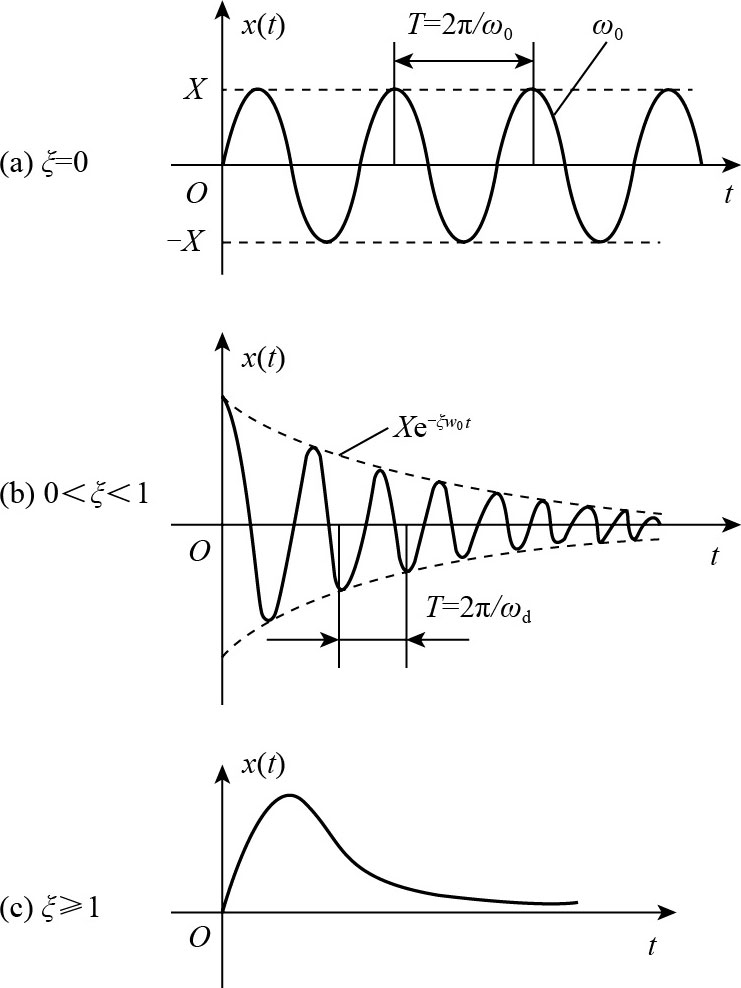

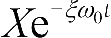

式(1.37)用时域图表示,如图1.7(b)所示,单自由度有阻尼系统的振动是一种减幅振动,其振幅

按指数规律衰减,阻尼比

ξ

值越大,振幅衰减越快;图1.7(b)中振动的周期为

按指数规律衰减,阻尼比

ξ

值越大,振幅衰减越快;图1.7(b)中振动的周期为

,

ω

d

为阻尼自然频率,而

ω

d

<

ω

0

,即阻尼自然频率低于无阻尼自然频率。

,

ω

d

为阻尼自然频率,而

ω

d

<

ω

0

,即阻尼自然频率低于无阻尼自然频率。

图1.7 不同阻尼条件下振动时域图

对于单自由度振动系统,从衰减曲线[图1.7(b)]上可以看出,其

按指数规律衰减,任意两个相邻振幅之比称为减幅系数,即为

按指数规律衰减,任意两个相邻振幅之比称为减幅系数,即为

,减幅系数可以通过实验测试,而阻尼比

ξ

难以确定。可以通过减幅系数与阻尼比之间的关系,由减幅系数确定阻尼比。

,减幅系数可以通过实验测试,而阻尼比

ξ

难以确定。可以通过减幅系数与阻尼比之间的关系,由减幅系数确定阻尼比。

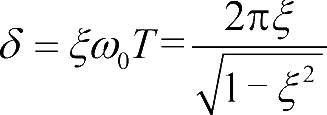

为便于计算,得到减幅系数的自然对数,称为对数衰减率,记为 δ :

(1.38)

(1.38)

即通过减幅系数计算得到对数衰减率,再由式(1.38)计算得到阻尼比 ξ 。(注:式(1.38)不适用于非线性系统的响应曲线)

(3)当 ξ > 1时,为过阻尼情形,即振不起来

此时,式(1.28)为

(1.39)

(1.39)

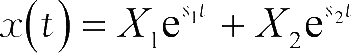

将式(1.39)代入式(1.26),得到

(1.40)

(1.40)

式中, X 1 、 X 2 为由初始条件确定的常数。式(1.40)用时域图表示,如图1.7(c)所示,此时系统不产生振动,很快就趋近到平衡位置。

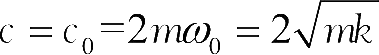

(4)当 ξ = 1时,为临界阻尼情形,也是振不起来

此时,式(1.23)有

(1.41)

(1.41)

c 0 为临界阻尼系数,由系统参数 m 、 k 确定,系统不产生振动,应用减振技术时,必须分清欠阻尼、过阻尼,情况不同,对策和概念完全不一样。

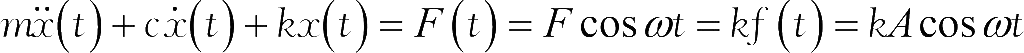

图1.6所示单自由度振动系统的外界激励力 F ( t )不为零时,称为单自由度强迫振动。强迫振动是指系统对于过程激励的响应。实际的过程激励往往复杂,为了掌握解决问题的方法,先研究一种最简单的过程激励——谐波激励。谐波激励的响应仍然是频率相同的谐波,线性系统的谐波激励还满足叠加原理,因此,常常把复杂实际的过程激励分解为一系列谐波激励。

式(1.20)单自由度线性系统强迫振动的运动微分方程为

(1.42)

(1.42)

式中, f ( t )应具有位移量纲,激励函数 f ( t )与系统的响应 x ( t )均具有位移量纲。 F 为简谐激励力的力幅,有

(1.43)

(1.43)

式(1.43)表示与简谐激励力的力幅相等的恒力作用在系统上所引起的静位移。

从另一种振动模型看

m

、

c

、

k

为系统物理参数,

为位移响应。单自由度强迫振动系统的响应与振动系统固有频率相同。

为位移响应。单自由度强迫振动系统的响应与振动系统固有频率相同。

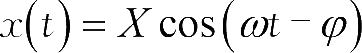

设式(1.42)的解为

(1.44)

(1.44)

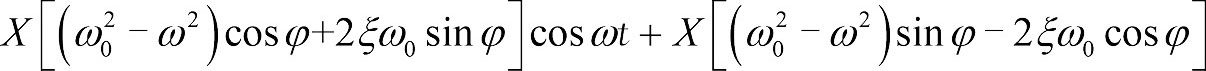

将式(1.44)代入式(1.42)得

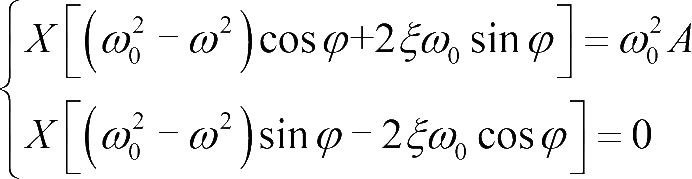

上式对于任意时刻 t 都成立,因此等号两边的系数必须相等,即有

(1.45)

(1.45)

式(1.45)的解为

(1.46)

(1.46)

(1.47)

(1.47)

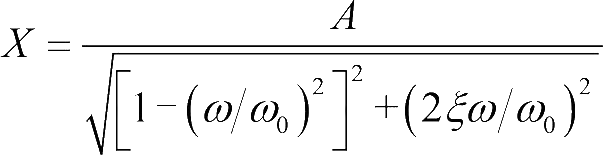

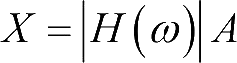

从式(1.46)可以看出,振幅 X 与激励的振幅 A 成比例,即

(1.48)

(1.48)

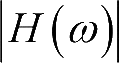

式中,

是无量纲的,表示动态振动的振幅

X

较静态位移

A

放大了多少倍,故称为放大系数。

是无量纲的,表示动态振动的振幅

X

较静态位移

A

放大了多少倍,故称为放大系数。

(1.49)

(1.49)

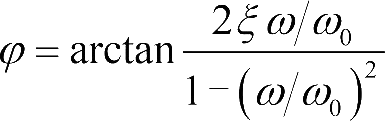

从式(1.49)中可以看出,对于不同的阻尼比

ξ

,

与

ω

/

ω

0

之间存在一定的函数关系,

ω

/

ω

0

称为频率比,如图1.8所示。

与

ω

/

ω

0

之间存在一定的函数关系,

ω

/

ω

0

称为频率比,如图1.8所示。

图1.8 单自由度系统对应不同的 ξ 值的幅频特性曲线

1)从式(1.49)可知,当

ω

=0时,

,不同的

ξ

值的幅频特性曲线从

,不同的

ξ

值的幅频特性曲线从

开始。当激励频率很低,即

开始。当激励频率很低,即

时,

时,

接近于1,这说明低频激励时的振动幅值接近于静态位移。

接近于1,这说明低频激励时的振动幅值接近于静态位移。

2)当激励频率很高,即

时,

时,

,且当

,且当

时,

时,

,这说明在高频激励下,由于惯性的影响,系统来不及对高频激励作出响应,因而振幅很小。

,这说明在高频激励下,由于惯性的影响,系统来不及对高频激励作出响应,因而振幅很小。

3)在激励频率

ω

与固有频率

ω

0

相近的范围内,

ω

/

ω

0

≈1,

曲线出现峰值,这说明此时动态效应很大,振动幅值高出静态位移多倍。在这一频率范围内,

曲线出现峰值,这说明此时动态效应很大,振动幅值高出静态位移多倍。在这一频率范围内,

曲线随阻尼比

ξ

值的不同有很大差异。当

ξ

值较大时,

曲线随阻尼比

ξ

值的不同有很大差异。当

ξ

值较大时,

峰值较低;当

ξ

值较小时,

峰值较低;当

ξ

值较小时,

峰值较高。

峰值较高。

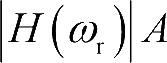

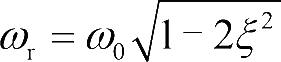

4)将式(1.49)对

ω

求导并令其等于0,得

的极大值点为

的极大值点为

(1.50)

(1.50)

当激励频率等于

ω

r

时,

取极大值

取极大值

,这种情况下的强迫振动称为共振(一种强烈的振动),

ω

r

为共振频率,

,这种情况下的强迫振动称为共振(一种强烈的振动),

ω

r

为共振频率,

为共振振幅。

为共振振幅。

在振动系统中,多数情况下应该防止或采取控制措施。例如,隔振系统和回转轴系统中,工作频率和工作转速在各阶固有频率和各阶临界转速的一定范围之外。对于工作转速超过临界转速的振动系统,振动系统在启动和停机过程中,仍然要通过共振区,仍有可能产生较强烈的振动,必要时需采取抑制共振的减振、消振措施。而对于需要在近共振状态下工作的振动系统,就是利用弹性力和惯性力基本接近于平衡及外部激振力主要用来平衡阻尼力的原理工作,因而所需激振力和功率较非共振类振动系统显著减小。

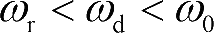

根据

、

、

可知,共振频率

ω

r

小于阻尼频率

ω

d

,阻尼频率

ω

d

小于无阻尼频率

ω

0

,即

可知,共振频率

ω

r

小于阻尼频率

ω

d

,阻尼频率

ω

d

小于无阻尼频率

ω

0

,即

(1.51)

(1.51)

因此,共振并不发生在

ω

0

处,而是发生在略低于

ω

0

处,

的峰值点随

ξ

的增大向低频方向移动。由式(1.50)可知,当

的峰值点随

ξ

的增大向低频方向移动。由式(1.50)可知,当

时,即

时,即

,系统不出现共振。

,系统不出现共振。

5)当

ξ

= 0时,共振频率

ω

r

等于无阻尼频率

ω

0

,此时

,即振幅趋于无穷大。

,即振幅趋于无穷大。

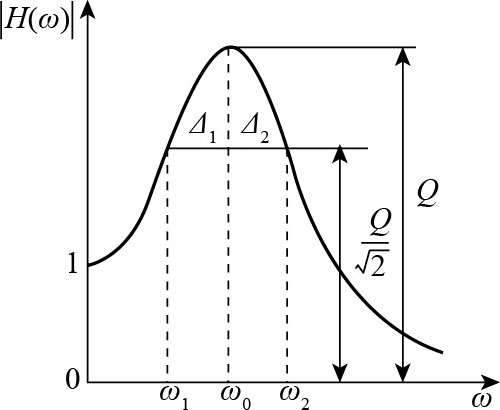

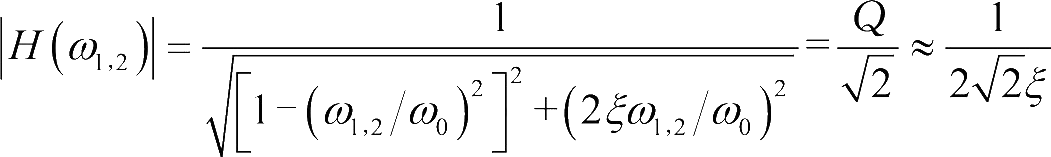

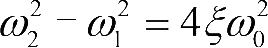

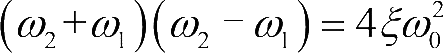

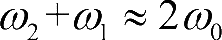

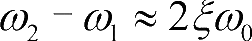

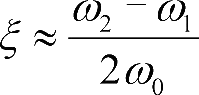

6)幅频特性曲线在共振区的形状与阻尼比 ξ 的关系: ξ 越小,共振峰越尖。因此,可以根据共振峰的形状估算阻尼比 ξ (详见“第四章材料与结构阻尼性能的测量方法”中半功率带宽法)。

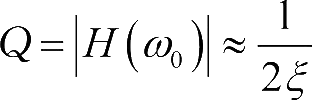

当

ξ

很小,如

ξ

<0.05时,

,

,

,记

,记

,

Q

称为品质因数,则有

,

Q

称为品质因数,则有

(1.52)

(1.52)

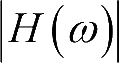

在

峰值两边,

峰值两边,

等于

等于

的频率

ω

1

、

ω

2

称为半功率点,如图1.9所示,

ω

1

与

ω

2

之间的频率范围(

ω

2

-

ω

1

)称为系统的半功率带宽。

的频率

ω

1

、

ω

2

称为半功率点,如图1.9所示,

ω

1

与

ω

2

之间的频率范围(

ω

2

-

ω

1

)称为系统的半功率带宽。

图1.9 幅频特性曲线半功率点

根据半功率点特性,式(1.49)为

(1.53)

(1.53)

由于式(1.52)成立的条件为 ξ 很小,因此,有

或

或

(1.54)

(1.54)

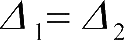

从图1.9可以看出,当

ξ

很小时,

,则有

,则有

,由式(1.54)可得,

,由式(1.54)可得,

。

。

(1.55)

(1.55)

因此,通过激振实验得到

曲线后,获得共振频率

曲线后,获得共振频率

和半功率带宽

和半功率带宽

,就可以计算得到系统的阻尼比

ξ

。

,就可以计算得到系统的阻尼比

ξ

。

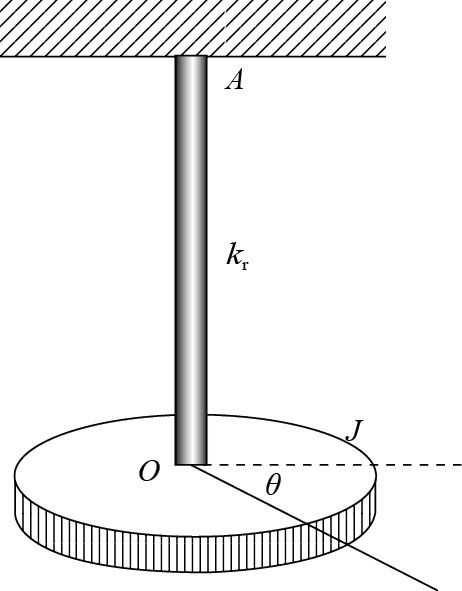

前面研究的主要是质量块、阻尼、弹簧组成的直线运动系统。在工程实践中还有许多其他形式的振动系统,如内燃机的曲轴、轮船的传动轴等。在运转过程中常常产生扭转振动。如图1.10所示,圆盘在轴的弹性恢复力矩作用下在平衡位置附近做扭转振动,其中 OA 为一铅直圆轴,上端 A 固定,下端 O 固结一水平圆盘,圆盘对中心轴 OA 的转动惯量为 J 。如果在圆盘的水平面内加一力偶,然后突然撤去,圆轴就会带着圆盘做自由扭振。研究圆盘的运动规律,假设圆轴的质量可以略去不计,圆盘的位置可由圆盘上相对静平衡位置转过的角度 θ 决定,假定圆轴的扭转刚度为 k r ,扭转刚度表示使圆盘产生单位转角所需施加的力矩。根据刚体转动特点和牛顿定律有

(1.56)

(1.56)

图1.10 单自由度系统的

式(1.56)为单自由度系统扭转振动的运动微分方程,其中,

J

、

c

r

、

k

r

分别为单自由度系统的转动惯量、扭转阻尼和扭转刚度参数,其量纲分别为[转动惯量]、[力/角速度]、[力/角度],通常取单位分别为kg·m

2

、N·m·s/rad、N·m/rad。单自由度系统扭转振动系统的角频率为

。

。

振动系统的“自由度”定义为描述振动系统的位置或形状所需要的独立坐标的个数。例如,单自由度振动用一个独立坐标就能确定系统振动,多自由度振动用多个独立坐标才能确定其运动。

单自由度自由振动、强迫振动和扭转振动模型是理想化振动系统模型。实际工程中大量的复杂振动系统往往需要简化成多自由度系统才能反映实际问题的物理本质。两自由度系统是多自由度系统的一个最简单的特例。单自由度系统用质量块、阻尼器和弹簧3种理想化的元件表示,而两自由度系统或者多自由度系统用质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵3种理想化的元件矩阵表示。多自由度系统与两自由度系统主要是自由度的扩充,在实际问题的等效处理、等效模型的求解、振动特性分析等没有本质的区别。

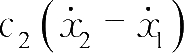

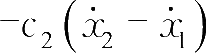

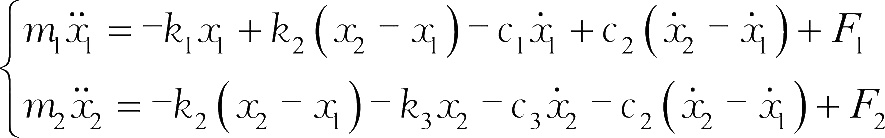

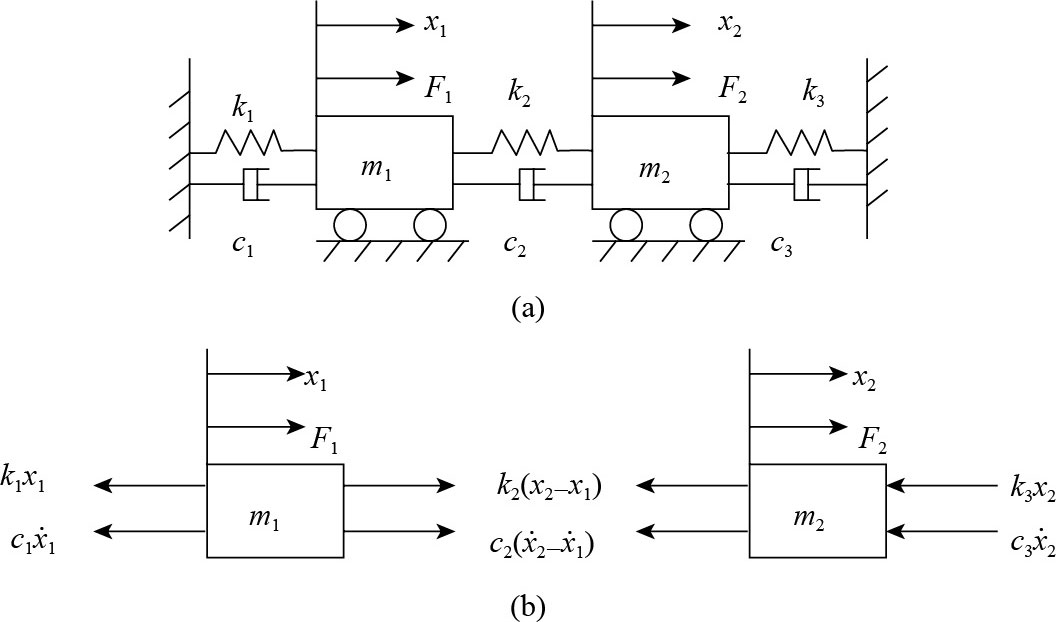

图1.11(a)是一个典型的两自由度阻尼振动系统力学模型,质量块 m 1 与 m 2 在水平方向分别用两个刚度为 k 1 与 k 3 、阻尼为 c 1 与 c 3 的弹簧连接于左、右两侧的支承点,中间再用刚度为 k 2 、阻尼为 c 2 的弹簧相互连接,并只限于沿水平光滑平面做往复直线运动。 m 1 与 m 2 在任何时刻的位置由独立坐标 x 1 ( t )、 x 2 ( t )完全确定。

以

m

1

与

m

2

的静平衡位置为坐标原点。在振动过程中任一瞬时

t

,

m

1

与

m

2

的位置分别为

x

1

与

x

2

。在质量块

m

1

的水平方向作用有弹性恢复力

k

1

x

1

、

k

2

(

x

2

-

x

1

),阻尼力

、

、

,外界激励力

F

1

;质量块

m

2

的水平方向则受到弹性恢复力-

k

2

(

x

2

-

x

1

)、

k

3

x

2

,阻尼力

,外界激励力

F

1

;质量块

m

2

的水平方向则受到弹性恢复力-

k

2

(

x

2

-

x

1

)、

k

3

x

2

,阻尼力

、

、

,外界激励力

F

2

,方向如图1.11(b)所示。取加速度和力的正方向与坐标正方向一致。根据牛顿运动定律可分别得到质量块

m

1

与

m

2

的振动微分方程:

,外界激励力

F

2

,方向如图1.11(b)所示。取加速度和力的正方向与坐标正方向一致。根据牛顿运动定律可分别得到质量块

m

1

与

m

2

的振动微分方程:

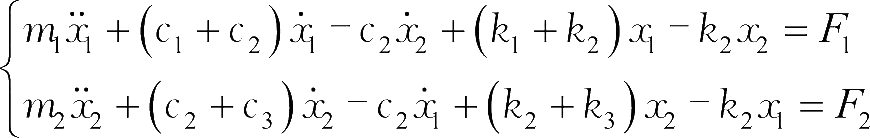

(1.57)

(1.57)

图1.11 两自由度阻尼振动系统

对式(1.57)进行移项得

(1.58)

(1.58)

式(1.58)中 m 1 与 m 2 的运动通过耦合项 c 2 与 k 2 相互影响。

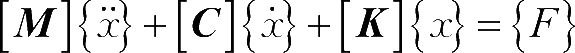

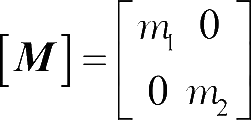

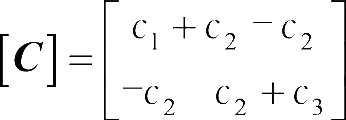

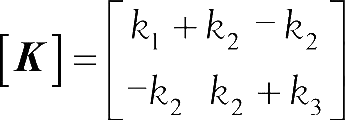

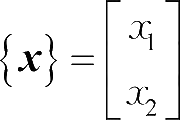

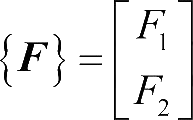

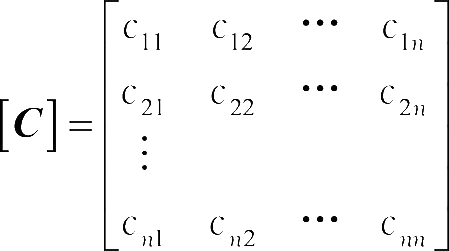

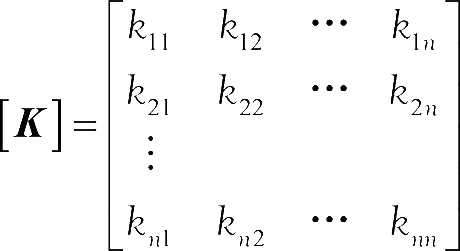

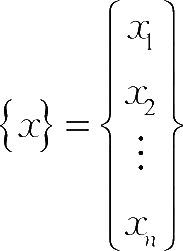

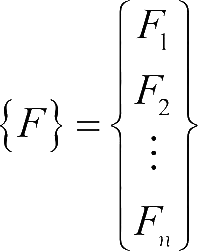

根据质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵知识,将式(1.58)记成

(1.59)

(1.59)

式中,

,

,

,

,

,

,

,

,

。

。

以上可以看出,质量矩阵、阻尼矩阵、刚度矩阵都是对称矩阵,当且仅当它们都是对角矩阵时,式(1.59)才是无耦合的。位移向量和激励力向量都是二维向量。

确定振动系统的位置或形状所需的独立坐标称为广义坐标。广义坐标的数目和自由度相等。一个振动系统的广义坐标不是唯一的,可以用不同组广义坐标来确定某振动系统,但不同组坐标写出的运动方程的繁简及其耦合方式并不相同。选择广义坐标确定振动系统的位置和形状时,根据工程实际需要选择合适的。

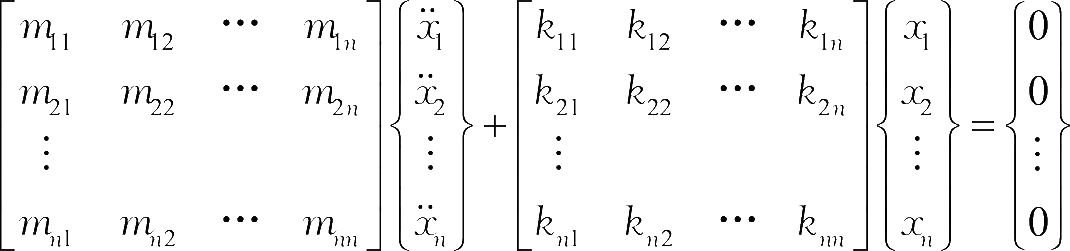

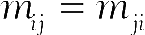

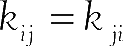

多自由度无阻尼系统与两自由度无阻尼系统的建模、运动微分方程的求解、特性分析并没有本质的差别,只是由于自由度数目的增加,在运动微分方程的求解、特性分析方面需要更有效的处理。多自由度系统的振动方程一般是一组相互耦合的常微分方程组。在系统微幅振动的情况下,这组微分方程式都是线性常系数的。

多自由度无阻尼系统运动微分方程建模时将以矩阵的形式表示振动方程式,对于建立的相互耦合的二阶常微分方程组,可以采用直接求其分析解或数值解的方法进行研究,也可以采用另外一种便于分析的解法——振型叠加法。从计算的角度,振型叠加法的要点在于用振型矩阵进行一组坐标变换,将描写系统的原有的坐标用一组特定的新的坐标来替代,这组新的坐标就是主坐标或正则坐标。采用主坐标或正则坐标就使系统的振动方程式变成一组相互独立的二阶常微分方程组,其中每一个方程式都可以独立求解,就像一个单自由度系统的振动方程式一样,这样将多自由度系统的运动分析化简成若干单自由度系统的运动分析。

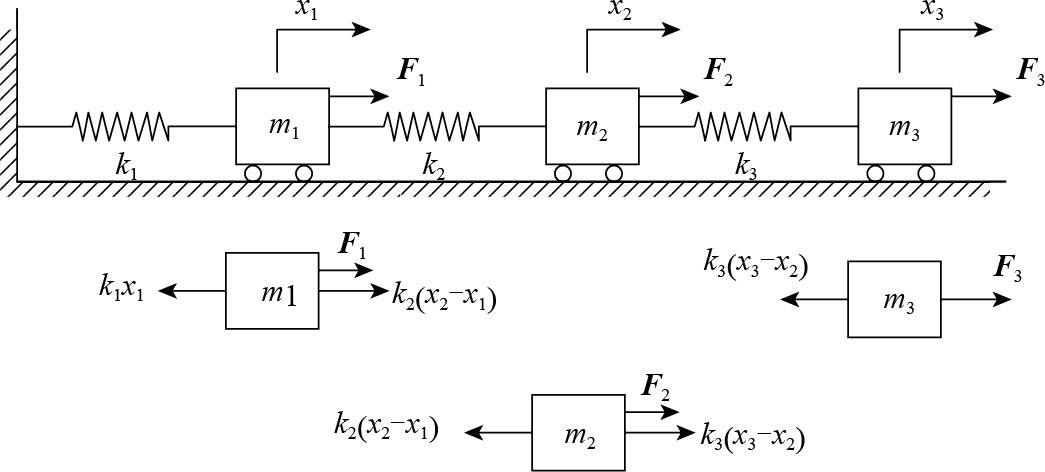

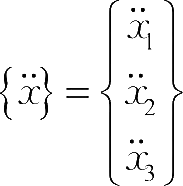

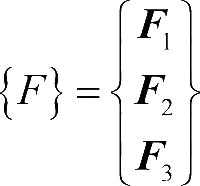

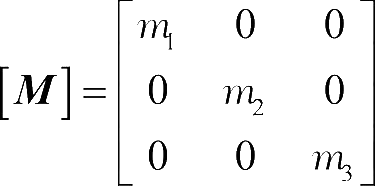

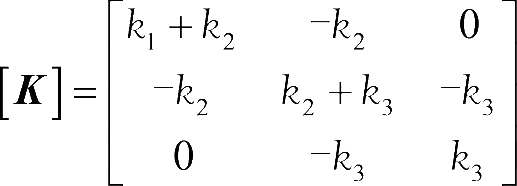

如图1.12所示弹簧质量系统的质点

m

1

、

m

2

、

m

3

受力情况,

x

1

、

x

2

、

x

3

分别为质点

m

1

、

m

2

、

m

3

偏离其各自平衡位置的位移,

、

、

、

、

分别为各质量的加速度,

F

1

、

F

2

、

F

3

分别为作用于各质点上的外力,

k

1

x

1

、

k

2

(

x

2

-

x

1

)、

k

3

(

x

3

-

x

2

)分别为弹簧

k

1

、

k

2

、

k

3

作用于各质点的恢复力,其符号由恢复力方向是否与各质点位移正方向一致或相反所决定。

分别为各质量的加速度,

F

1

、

F

2

、

F

3

分别为作用于各质点上的外力,

k

1

x

1

、

k

2

(

x

2

-

x

1

)、

k

3

(

x

3

-

x

2

)分别为弹簧

k

1

、

k

2

、

k

3

作用于各质点的恢复力,其符号由恢复力方向是否与各质点位移正方向一致或相反所决定。

图1.12 三自由度无阻尼系统的振动

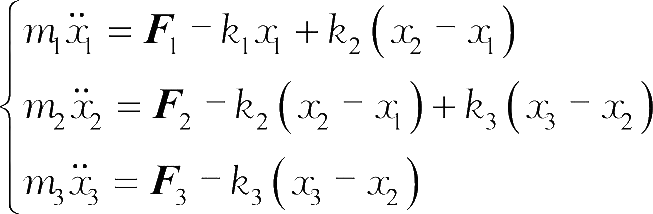

根据牛顿运动定律可分别得到质点 m 1 、 m 2 、 m 3 的振动微分方程为

(1.60)

(1.60)

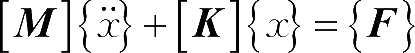

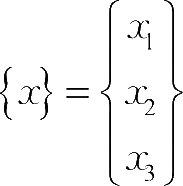

式(1.60)用矩阵形式表示为

(1.61)

(1.61)

式中,

、

、

、

、

分别为位移、加速度、外力的列阵;

分别为位移、加速度、外力的列阵;

、

、

分别为质量矩阵、刚度矩阵;外力

F

1

、

F

2

、

F

3

可以是随时间变化的任意函数。式(1.60)是系统在激振外力作用下的强迫振动微分方程。当外力为零时,式(1.60)变成三自由度无阻尼自由振动方程。

分别为质量矩阵、刚度矩阵;外力

F

1

、

F

2

、

F

3

可以是随时间变化的任意函数。式(1.60)是系统在激振外力作用下的强迫振动微分方程。当外力为零时,式(1.60)变成三自由度无阻尼自由振动方程。

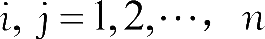

根据式(1.61)可以写出 n 自由度无阻尼的自由振动微分方程式

(1.62)

(1.62)

式中,

,

,

,

,

。

。

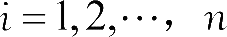

设式(1.62)的解为

(1.63)

(1.63)

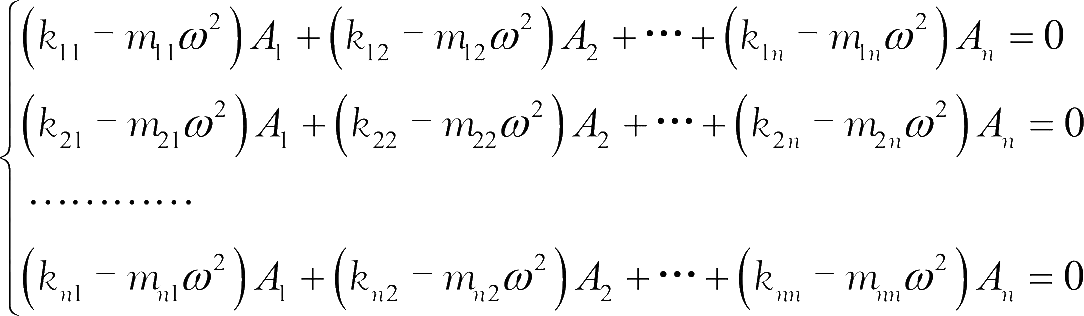

式(1.63)为式(1.62)的解,表示系统偏离平衡位置做自由振动时,存在各 x i 值均按同一频率 ω 、同一相位角 φ 做简谐振动。将式(1.63)代入式(1.62)中得

(1.64)

(1.64)

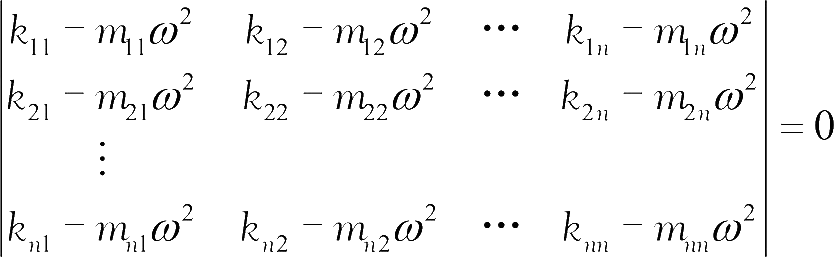

式(1.64)有非零解的条件是系数行列式等于零,即

(1.65)

(1.65)

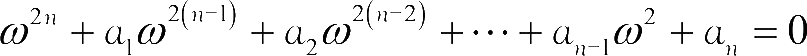

式(1.65)称为式(1.64)的特征方程式,将其展开后得到 ω 2 的 n 次代数方程式

(1.66)

(1.66)

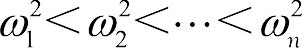

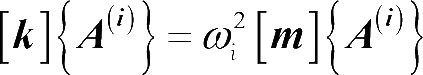

对于正定系统来说,系统只可能在稳定平衡位置附近做微小振动,不能远移。式(1.66)有 n 个根均为正实根,它们对应于系统的 n 个自然频率。假设各根互不相等,即没有重根,因而可由小到大按次序排列为

其中,最低的频率

ω

1

成为基频,在工程应用中它是最重要的一个自然频率。将各特征根

分别代入式(1.64)便得到相应的解

分别代入式(1.64)便得到相应的解

,其为系统模态向量或振型向量。自然频率

ω

i

和模态向量

,其为系统模态向量或振型向量。自然频率

ω

i

和模态向量

构成了系统的第

i

阶自然模态,它表征了系统的一种基本运动模式,即一种同步运动。

n

自由度系统一般有

n

种同步运动,每一种均为简谐运动,但频率

ω

i

不同,而且其振幅在各自由度上的分配方式,即模态向量

构成了系统的第

i

阶自然模态,它表征了系统的一种基本运动模式,即一种同步运动。

n

自由度系统一般有

n

种同步运动,每一种均为简谐运动,但频率

ω

i

不同,而且其振幅在各自由度上的分配方式,即模态向量

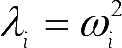

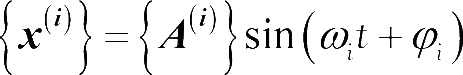

也不相同。每一种同步运动可写为

也不相同。每一种同步运动可写为

(1.67)

(1.67)

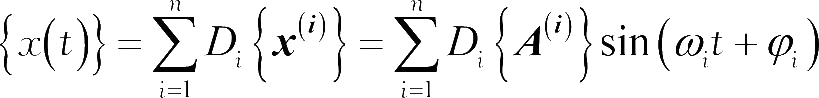

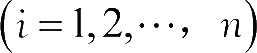

由于式(1.64)是齐次方程,式(1.67) n 个解的线性组合仍为式(1.64)的解,因此, n 自由度无阻尼的自由振动微分方程的通解为

(1.68)

(1.68)

式中,

ω

i

、

由系统参数决定;

φ

i

、

D

i

(

i

= 1,2,…,

n

)为待定常数,由初始条件决定。

由系统参数决定;

φ

i

、

D

i

(

i

= 1,2,…,

n

)为待定常数,由初始条件决定。

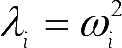

式(1.64)定义了一个

n

维广义特征值问题,由它确定的特征值

与特征向量

与特征向量

分别与运动方程式(1.62)所描述的

n

自由度系统的

n

个自然频率及模态向量相对应。

分别与运动方程式(1.62)所描述的

n

自由度系统的

n

个自然频率及模态向量相对应。

一个特征值只能确定特征向量的方向,不能确定其绝对长度。式(1.64)是齐次代数方程组,因此,如果

是它的一个解,那么

是它的一个解,那么

也必为其解,

D

i

是任意实数。

也必为其解,

D

i

是任意实数。

对于振动系统而言,模态向量的方向(即模态的各分量的比值)是由系统的参数与特征所确定的,即振动系统的振型是确定的,而振型向量的“长度”却不能由特征值问题本身给出唯一的答案。这时,可以人为地选取模态向量的长度,这一过程称为模态向量的“正规化”。正规化的方法之一是令模态向量的某一分量取值为1。

设

ω

i

、

ω

j

及

、

、

分别是多自由度系统的某两个模态的自然频率和模态分量,且

ω

i

≠

ω

j

,它们都满足系统的特征值方程式(1.64),即有

分别是多自由度系统的某两个模态的自然频率和模态分量,且

ω

i

≠

ω

j

,它们都满足系统的特征值方程式(1.64),即有

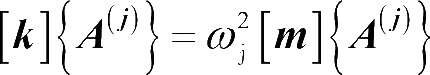

(1.69)

(1.69)

(1.70)

(1.70)

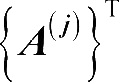

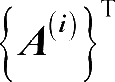

将式(1.69)等号两边左乘

并取转置,式(1.70)等号两边左乘

并取转置,式(1.70)等号两边左乘

,对处理后的式子进行相减得

,对处理后的式子进行相减得

(1.71)

(1.71)

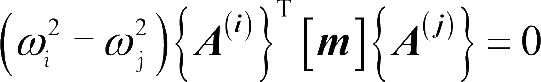

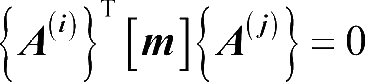

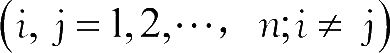

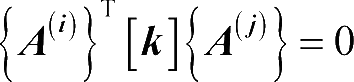

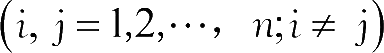

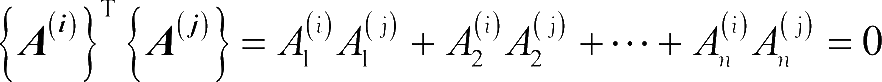

由于 ω i ≠ ω j ,必有

(1.72)

(1.72)

同理可得

(1.73)

(1.73)

式(1.72)与式(1.73)分别称为模态向量对于质量矩阵、刚度矩阵的正交性。这就是对于通常意义下的正交性的一种自然推广,即分别以[ m ]、[ k ]作为权矩阵的一种正交性。当[ m ]、[ k ]为单位矩阵时,式(1.72)与式(1.73)就退化为

(1.74)

(1.74)

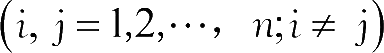

设

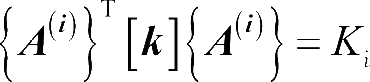

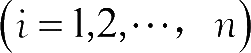

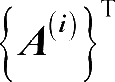

(1.75)

(1.75)

由于[ m ]是正定的,故为一个正实数,称 M i 为第 i 阶模态质量。

同理,设

(1.76)

(1.76)

由于[ k ]是正定的,故为一个正实数,称 K i 为第 i 阶模态刚度。

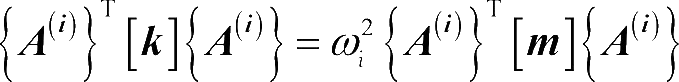

将式(1.69)两端左乘

,得

,得

(1.77)

(1.77)

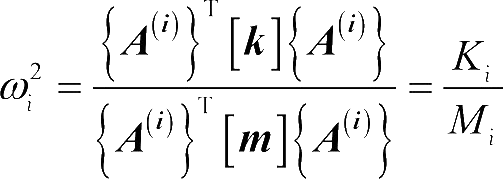

由式(1.77)得

(1.78)

(1.78)

即第 i 阶自然频率平方值等于 K i 除以 M i ,这与单自由度系统情况类似。

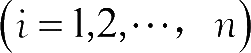

模态向量

的长度其实是不定的,因此可以对模态向量进行正规化,即将之除以对应的模态质量的平方根

的长度其实是不定的,因此可以对模态向量进行正规化,即将之除以对应的模态质量的平方根

。对于经过正规化后的模态向量,有

。对于经过正规化后的模态向量,有

(1.79)

(1.79)

由式(1.77)得

(1.80)

(1.80)

式(1.79)和式(1.80)称为模态向量的一种正规化条件。

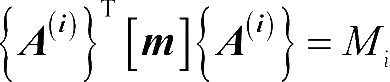

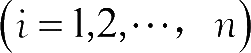

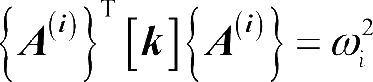

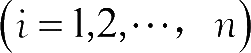

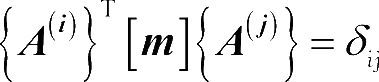

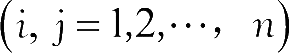

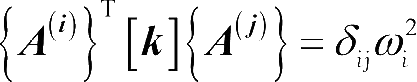

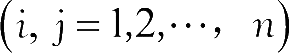

假定振动系统的 n 个自然频率各不相等,对于模态向量的正交性与正规化条件可归纳为

(1.81)

(1.81)

(1.82)

(1.82)

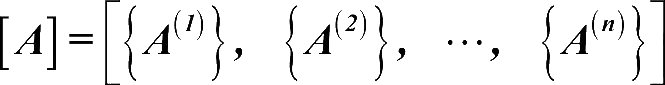

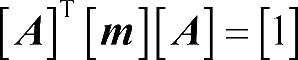

将 n 个正规化的模态向量顺序排列成一个方阵,就构成了 n × n 模态矩阵[ A ],即

(1.83)

(1.83)

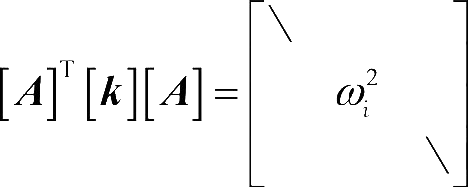

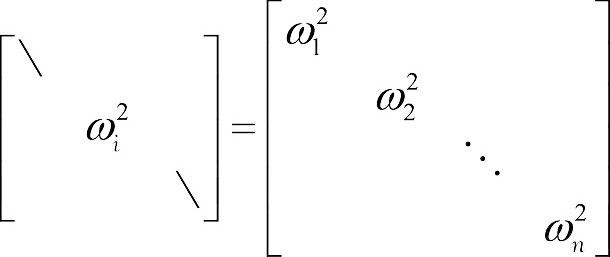

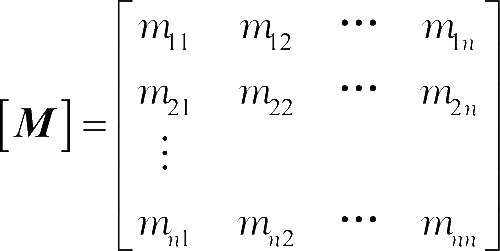

引入模态矩阵[ A ]以后,可以将式(1.81)及式(1.82)的2 n 2 个等式归纳成两个矩阵等式,即

(1.84)

(1.84)

(1.85)

(1.85)

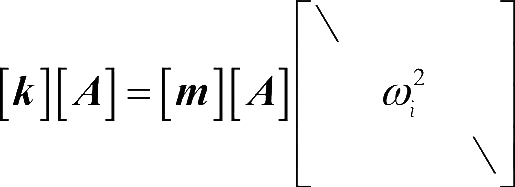

式(1.85)中

称为系统的特征值矩阵,而特征值问题可综合成

(1.86)

(1.86)

工程实际中的多自由度系统具有阻尼,对于 n 自由度有阻尼系统的运动微分方程也可以用式(1.59)表示。此时式(1.59)中各质量矩阵、阻尼矩阵、刚度矩阵为

,

,

,

,

。

。

位移向量和激励力向量为

,

,

从多自由度无阻尼系统的振动方程求解可知,方程的解为模态向量的线性组合,

、

、

经过运算可以变成对角矩阵,但阻尼矩阵一般不能变成对角矩阵。如果将阻尼矩阵近似地表示为质量矩阵与刚度矩阵的线性组合,即将阻尼近似为比例阻尼,此时,阻尼矩阵也可以变成对角矩阵。

经过运算可以变成对角矩阵,但阻尼矩阵一般不能变成对角矩阵。如果将阻尼矩阵近似地表示为质量矩阵与刚度矩阵的线性组合,即将阻尼近似为比例阻尼,此时,阻尼矩阵也可以变成对角矩阵。

工程中的振动系统在阻尼非常小的情况下,尽管阻尼矩阵不是对角矩阵,但在工程问题处理过程中,可以用一个对角矩阵形式的阻尼矩阵来近似等效,即将阻尼矩阵中的非对角元素改为零值。

工程实际中的振动系统都是连续弹性体,其质量与刚度具有分布的性质,对连续弹性体上所有点的瞬时运行情况都掌握后,才能描述该连续弹性体。

为了把握工程实际中的主要问题,往往需要对连续弹性体进行适当简化,用有限多个自由度的模型来进行等效分析,即将连续弹性体抽象为由一些集中质量块和弹性元件组成的模型,得到连续弹性体主要的、即较低频率的一些振动特性和规律,满足工程实际需要。

具有分布物理参数(质量、刚度、阻尼)的连续弹性体是由无数个质点借弹性联系组成的连续系统。它具有无限多个自由度,相应地具有无限多个固有频率(特征根)与振型(模态向量)。研究连续弹性体的振动需用偏微分方程式来描述,提出3个假设:①连续弹性体均匀连续;②连续弹性体各向同性;③连续弹性体服从胡克定律。

连续弹性体包括弦、杆、梁、矩形平板等。下面介绍这些连续弹性体横向振动和纵向振动。

(1)弦的振动

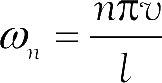

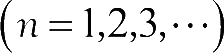

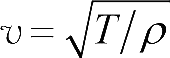

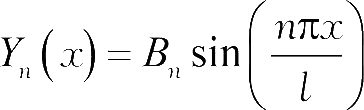

假设一根长为 l 、单位长度质量密度为 ρ 的绕性弦在张力 T 作用下被张紧,则弦的振动频率及其振型为

(1.87)

(1.87)

式中,

n

表示第

n

阶;

,为沿弦传播的波速。

,为沿弦传播的波速。

(1.88)

(1.88)

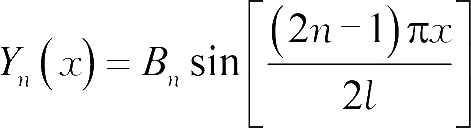

式中, x 表示离坐标原点的距离; B n 表示第 n 阶振型的振幅最大值; Y n ( x )表示 x 处的振幅。

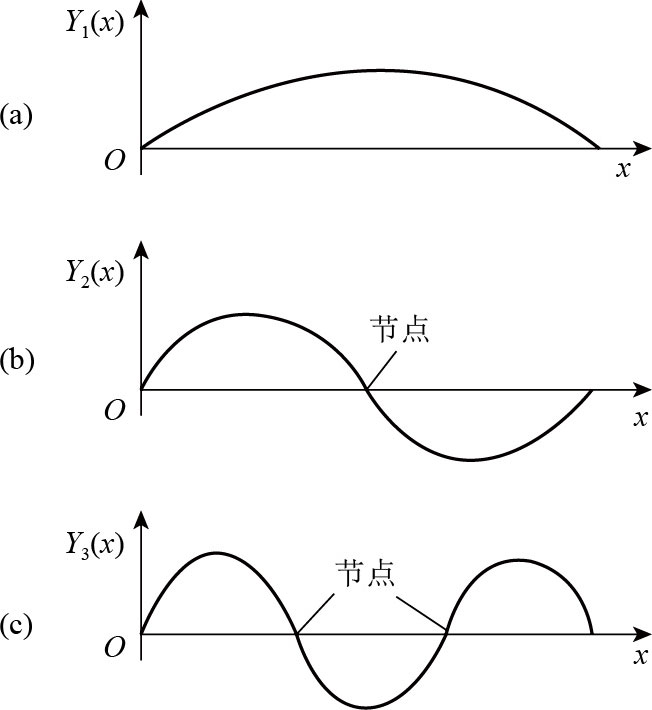

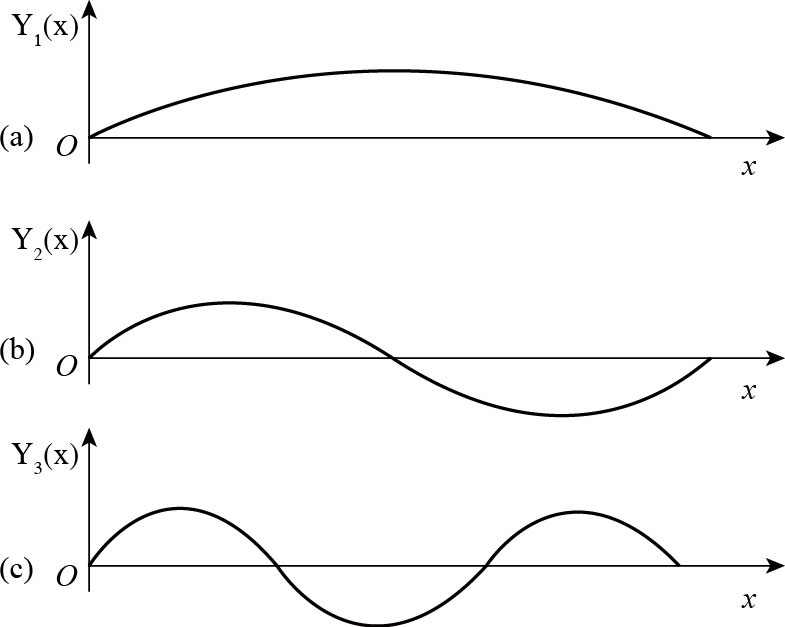

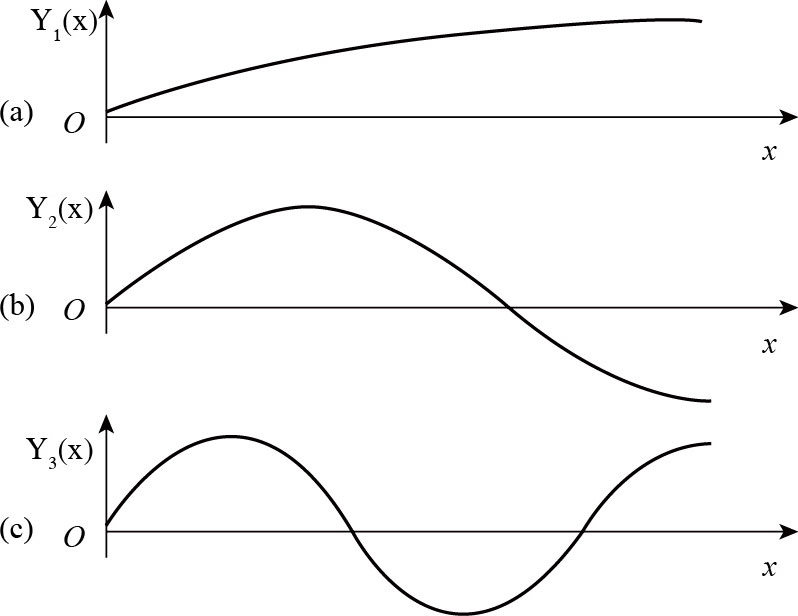

弦自由振动前三阶振型示意图如图1.13所示。

图1.13 弦自由振动前三阶振型示意图

(2)杆的纵向自由振动

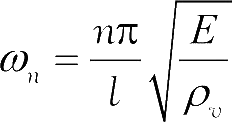

假设一根细长的、沿长度匀质的杆 l 纵向自由振动,则杆的纵向振动频率及其振型为

(1.89)

(1.89)

式中,

n

表示第

n

阶;

E

为杆材料的杨氏模量;

为杆单位体积的质量密度;

为杆单位体积的质量密度;

为杆中波的传播波速。

为杆中波的传播波速。

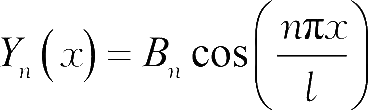

1)当杆两端固定时。振动频率参考式(1.89),两端固定杆纵向自由振动前三阶振型示意图如图1.14所示。

图1.14 两端固定杆的纵向自由振动前三阶振型示意图

2)当杆左端固定、右端自由时:

(1.90)

(1.90)

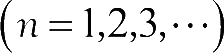

左端固定、右端自由杆的纵向自由振动前三阶振型示意图如图1.15所示。

图1.15 左端固定、右端自由杆的纵向自由振动前三阶振

3)当杆两端自由时:

(1.91)

(1.91)

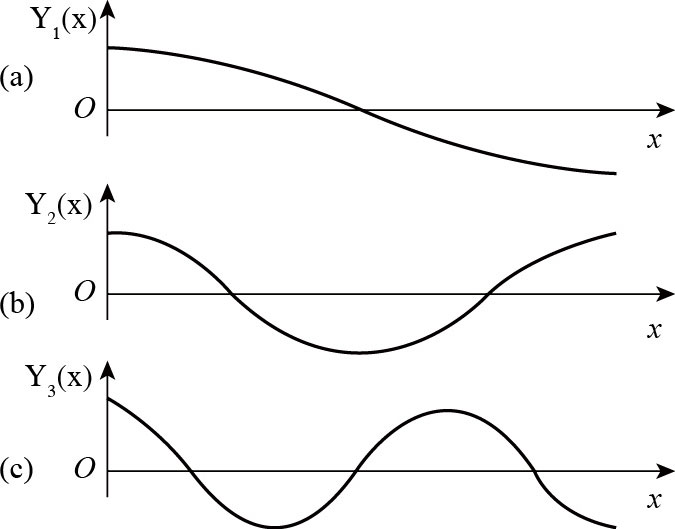

两端自由杆的纵向自由振动前三阶振型示意图如图1.16所示。

图1.16 两端自由杆的纵向自由振动前三

(3)梁的横向振动

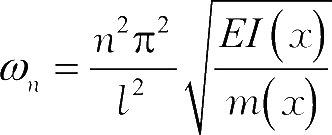

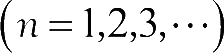

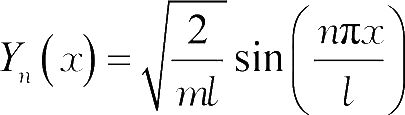

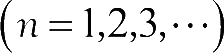

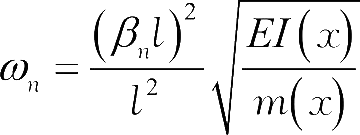

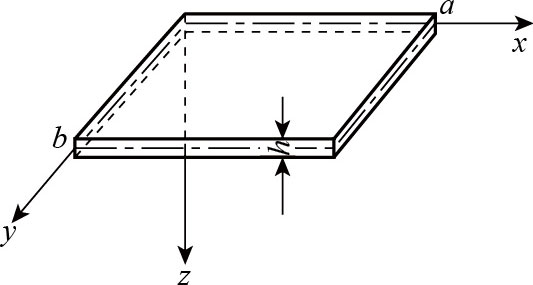

假设伯努利-欧拉梁在 t 时刻离坐标原点 x 处的截面上作用外力 f ( x , t ),单位长度的梁的质量为 m ( x ),梁横截面抗弯刚度为 EI ( x ),则梁的横向振动频率及其振型为

1)两端铰支梁:

(1.92)

(1.92)

(1.93)

(1.93)

式中, l 表示梁的长度; n 表示第 n 阶。

两端铰支梁前三阶振型与图1.13相似。

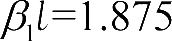

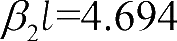

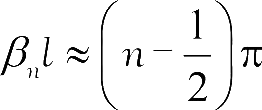

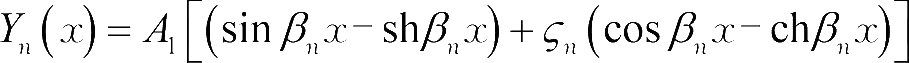

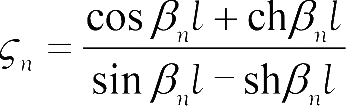

2)一端固支一端自由梁:

(1.94)

(1.94)

式中,当

时,

时,

,

,

;

;

时,

时,

。

。

(1.95)

(1.95)

式中,

;

A

1

为待定系数。

;

A

1

为待定系数。

一端固支、一端自由梁自由振动前三阶振型示意图如图1.17所示。

图1.17 一端固支、一端

(4)平板的横向振动

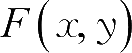

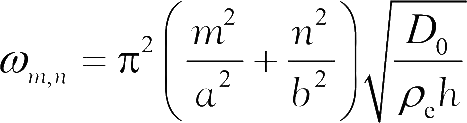

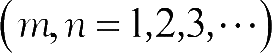

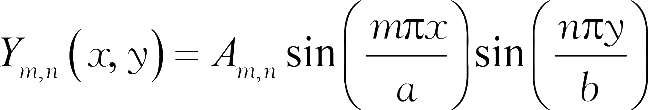

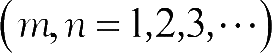

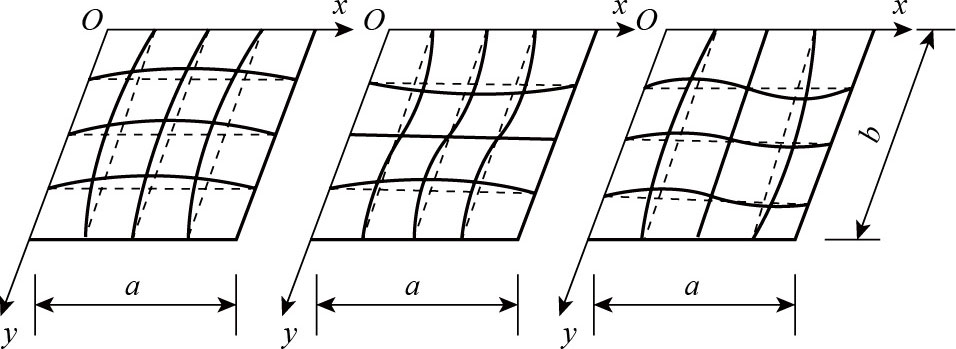

假设矩形平板(见图1.18),在横向静载荷

作用下横向自由振动,对于不同的边界条件(固定边、简支边、自由边),矩形平板有不同的固有频率及振型,但只有四边简支的矩形板才能得到自由振动的精确解,如果矩形平板有一对简支边,问题也能简化;如果矩形平板中没有一边简支,只能得到自由振动的近似解。矩形平板自由振动的频率及其振型如下。

作用下横向自由振动,对于不同的边界条件(固定边、简支边、自由边),矩形平板有不同的固有频率及振型,但只有四边简支的矩形板才能得到自由振动的精确解,如果矩形平板有一对简支边,问题也能简化;如果矩形平板中没有一边简支,只能得到自由振动的近似解。矩形平板自由振动的频率及其振型如下。

图1.18 矩形板及坐标系

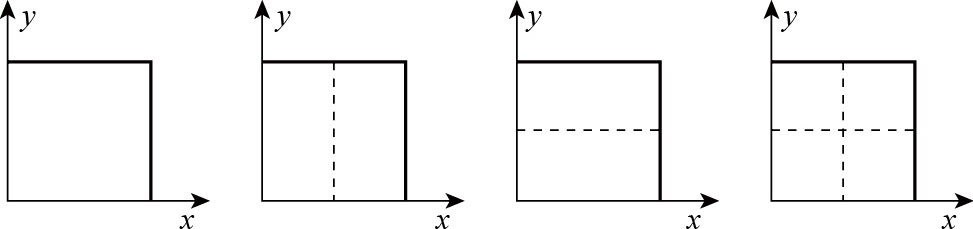

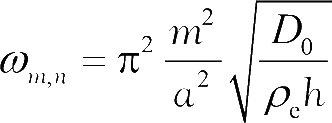

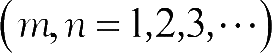

1)四周简支的矩形板:

(1.96)

(1.96)

式中,

,其中

E

为矩形板材料的杨氏模量,

μ

为泊松比,

h

为板的厚度;

a

、

b

分别为板的长和宽;

,其中

E

为矩形板材料的杨氏模量,

μ

为泊松比,

h

为板的厚度;

a

、

b

分别为板的长和宽;

为单位体积矩形板的质量。

为单位体积矩形板的质量。

(1.97)

(1.97)

式中,

为初始条件决定的常数。

为初始条件决定的常数。

四周简支矩形板做主振动时,板上有若干条在任意时间 t 时挠度恒为零的线——节线。 m 和 n 分别表示矩形板振动时在 x 方向及 y 方向所形成的正弦半波的波数,如图1.19所示四周简支矩形板最初3个振型图, m =1、 n =1,矩形板在 x 方向和 y 方向各形成一个半波; m =1、 n =2,矩形板在 x 方向形成一个半波,在 y 方向形成两个半波。而( m -1)和( n -1)分别是 x 轴及 y 轴相平行的节线数。图1.20为最初4个谐调的矩形板的节线图,图中虚线为振动的节线。

图1.19 四周简支板的振型图

图1.20 四周简支板的振型节线图

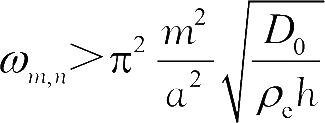

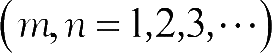

2)一对简支边,另一对边任意的矩形板:

当另一对边为自由边时,矩形平板相当于简支梁,矩形平板自由振动的频率为

(1.98)

(1.98)

当另一对边不全是自由边时,矩形平板因刚度增加,矩形平板自由振动的频率为

(1.99)

(1.99)

简化的系统模型中有几个集中质量,就需要几个自由度,需要几个独立坐标来描述它们的运动,系统的运动方程是几个二阶相互耦合的常微分方程。除了这种将分布质量聚缩成集中质量的离散化方法以外,还可以采用其他一些近似方法(如瑞雷-李慈法、伽辽金法)将无限多自由度的连续弹性体简化为多自由度系统。近几十年来,随着计算机的广泛应用,又发展了一种高效的离散化处理方法——有限单元法。运用有限单元法,任何复杂的弹性结构的振动问题都可以离散化成为近似的多自由度系统的振动问题。

一个实际的振动系统,什么情况下可抽象化为离散系统,什么情况下应采用连续振动系统,取多少个自由度,都需要根据振动系统的具体结构、求解问题的性质、精度要求、解题的时间要求和所花的费用、解题者个人的经验和习惯,以及所掌握的计算方法和计算工具等情况决定。