1940年夏,燕京大学—云南大学社会学实地调查站为我提供一笔资金来研究云南省的掸族。掸族多数为操傣语者,傣语是东南亚最大、分布最广泛的语系。在西起印度阿萨姆边界

、东到印度支那

、东到印度支那

的湄公河谷的广大地区,包括缅甸的南北掸邦

的湄公河谷的广大地区,包括缅甸的南北掸邦

和暹罗

和暹罗

都遍布着掸族。在中国境内,他们分布在西起云南、东到广西和广东的广大地区。

都遍布着掸族。在中国境内,他们分布在西起云南、东到广西和广东的广大地区。

这些人都自称为傣。“傣”这一名称运用广泛,尽管不同地区的发音有细微的差别,但基本上都使用这个称呼

这些人都自称为傣。“傣”这一名称运用广泛,尽管不同地区的发音有细微的差别,但基本上都使用这个称呼

。在英语语系中普遍使用的“掸”,是缅语对他们的称呼。约有两千万人属于傣语语系

。在英语语系中普遍使用的“掸”,是缅语对他们的称呼。约有两千万人属于傣语语系

。尽管至今尚无人类文化学者或历史学家能确定他们之间有何关系,但普遍承认他们可能来自中国,通常认为他们的祖先就是中国史书中记载的同名部落。关于他们的历史详情,中西方学者都多有探讨。譬如,拉克伯里(Terrien de Lacouperie)认为,傣族起源于公元前2200年的大蒙部落,大蒙的起源恰恰可以追溯到中国四川北部和陕西南部的秦岭

。尽管至今尚无人类文化学者或历史学家能确定他们之间有何关系,但普遍承认他们可能来自中国,通常认为他们的祖先就是中国史书中记载的同名部落。关于他们的历史详情,中西方学者都多有探讨。譬如,拉克伯里(Terrien de Lacouperie)认为,傣族起源于公元前2200年的大蒙部落,大蒙的起源恰恰可以追溯到中国四川北部和陕西南部的秦岭

。帕克(Parker)等人则认为,傣族是和苗族一样古老的民族,曾是四川至长江入海口一带的主要民族

。帕克(Parker)等人则认为,傣族是和苗族一样古老的民族,曾是四川至长江入海口一带的主要民族

。然而,通过对上述这些富有争议的观点做详尽的考察,人们发现它们所依赖的证据大多只是推测而已。已知的有关中国古代的民族学资料太少,即使能得到更多的资料,它们的可靠性仍需要科学的调查研究来证实。

。然而,通过对上述这些富有争议的观点做详尽的考察,人们发现它们所依赖的证据大多只是推测而已。已知的有关中国古代的民族学资料太少,即使能得到更多的资料,它们的可靠性仍需要科学的调查研究来证实。

中国史书中最近一次提及傣族,是与“南诏”王朝联系在一起的。南诏大约于公元650年建立,1257年被忽必烈推翻。杨慎利用他从傣族人民中搜集到的建朝以来的关于傣族的所有资料,于1551年写成了一部关于南诏的史书,并于1776年由胡蔚修订再版

。遗憾的是,在南诏当年的府治地——大理附近,现在已没有傣族人居住。也有人对南诏的命名体系和《南诏野史》的记载提出了重大怀疑

。遗憾的是,在南诏当年的府治地——大理附近,现在已没有傣族人居住。也有人对南诏的命名体系和《南诏野史》的记载提出了重大怀疑

:譬如,把父名的最后一个字作为子名的第一个字被认为是罗罗人的风俗习惯而不可能是傣族的。尽管解释不同,但大多数学者仍旧认为南诏的主要民族是傣族

:譬如,把父名的最后一个字作为子名的第一个字被认为是罗罗人的风俗习惯而不可能是傣族的。尽管解释不同,但大多数学者仍旧认为南诏的主要民族是傣族

。

。

今天,傣族主要聚居在云南的最南端。据估计,居住在云南的傣族总共有大约两百万人。生活在云南北部的傣族是没有自己的文字的,但南部的傣族却有他们自己的文字。南部的傣族被分成两支,其中一支被汉族称为摆夷。这部分傣族或称摆夷人大概有五十五万人,约占云南省总人口的5%左右

。他们主要分布在四个地区

。他们主要分布在四个地区

:第一族群,分布在元江、墨江和沿红河谷地的普洱地区,这些地方操傣语者约占当地总人口的30%—35%;第二族群,是在北纬23°至24°湄公河与怒江之间的地区;第三族群,分布在云南最南端的湄公河两岸,他们约占当地总人口的50%—85%;第四族群,从保山到湾甸的滇缅公路沿线地区,约有30%—40%的人口是傣族。在这四个族群中,第一族群可能是受内地文化影响最大的,而第三族群则受影响最小

:第一族群,分布在元江、墨江和沿红河谷地的普洱地区,这些地方操傣语者约占当地总人口的30%—35%;第二族群,是在北纬23°至24°湄公河与怒江之间的地区;第三族群,分布在云南最南端的湄公河两岸,他们约占当地总人口的50%—85%;第四族群,从保山到湾甸的滇缅公路沿线地区,约有30%—40%的人口是傣族。在这四个族群中,第一族群可能是受内地文化影响最大的,而第三族群则受影响最小

。尽管语言已明显被汉族同化,居住在怒江和湄公河之间以及滇缅公路沿线的傣族仍旧保留他们自己的风俗习惯和生活方式,两种文化仍旧完全不同

。尽管语言已明显被汉族同化,居住在怒江和湄公河之间以及滇缅公路沿线的傣族仍旧保留他们自己的风俗习惯和生活方式,两种文化仍旧完全不同

。本书所关注的就是居住在滇缅公路沿线的傣族族群。

。本书所关注的就是居住在滇缅公路沿线的傣族族群。

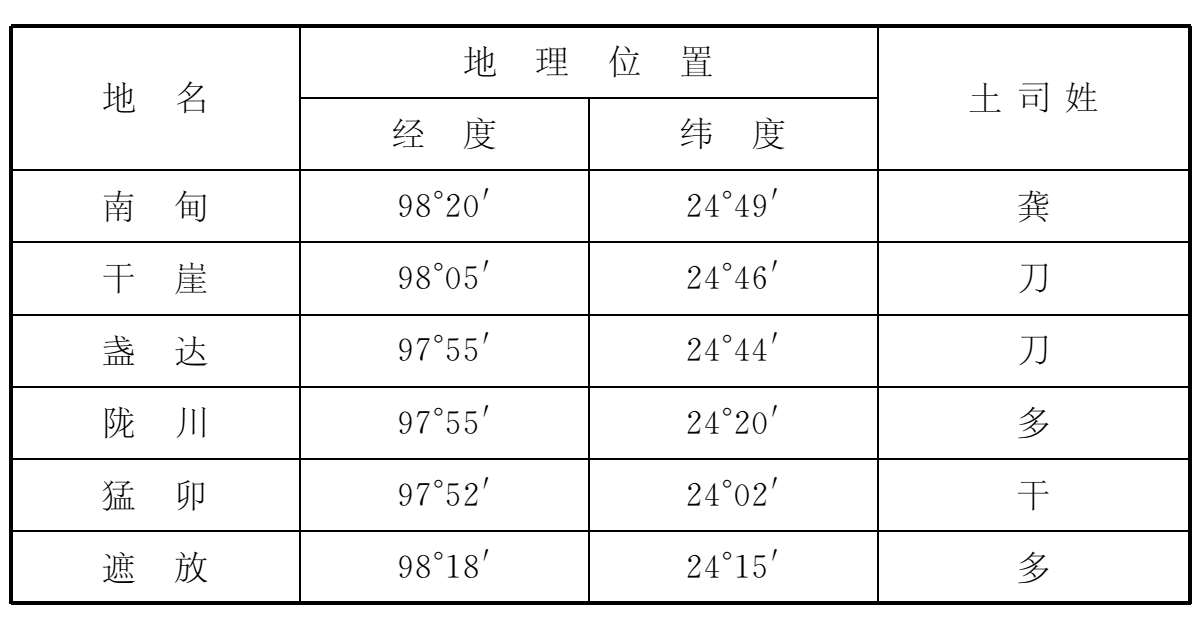

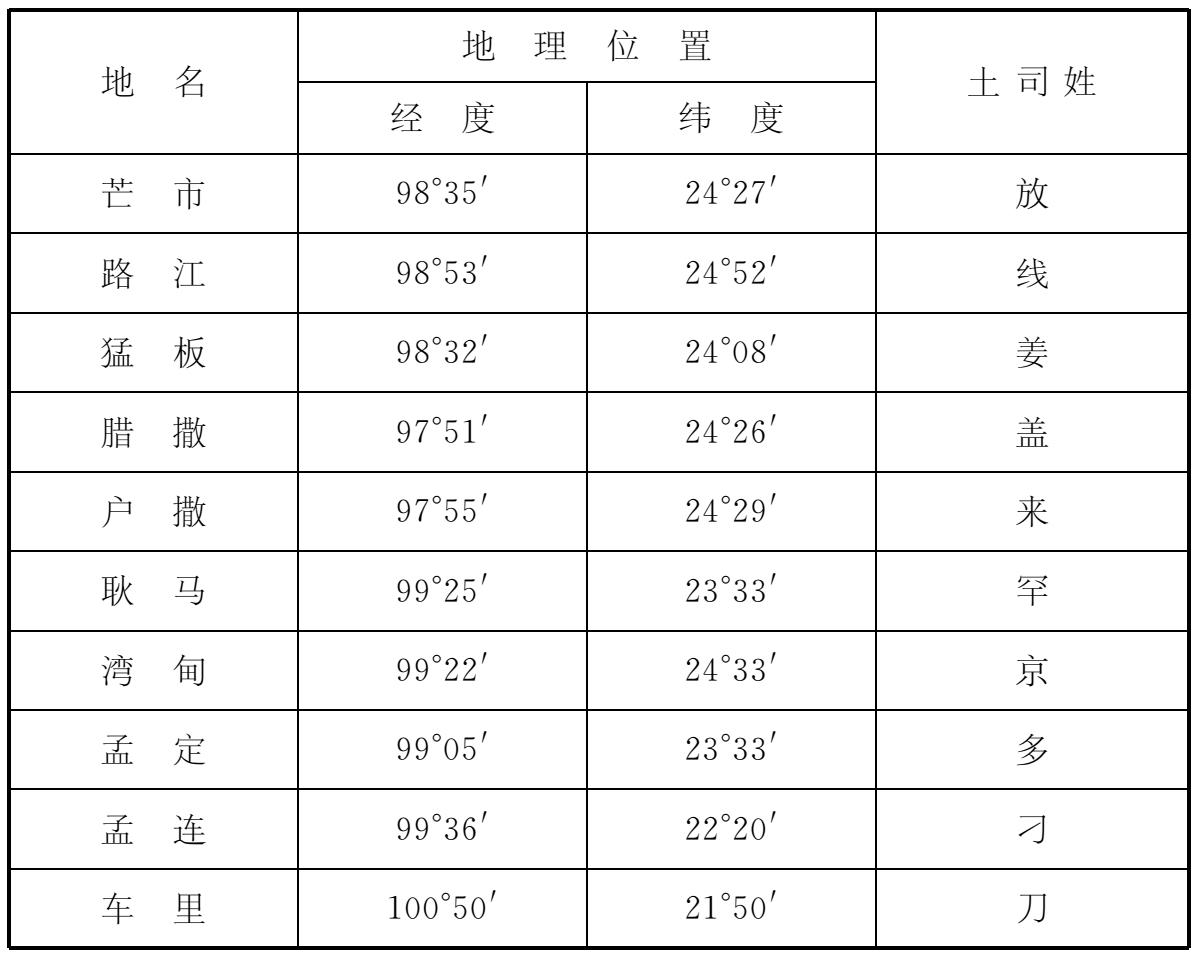

与在缅甸一样,云南南部的傣族在政治上被分成众多的小邦,在英语中称为掸邦。下表列出了今天云南的主要掸邦。

表1云南现存的主要掸邦及其土司

续 表

根据丁文江、翁文灏:《中华民国新地图》,上海:申报馆,1934年。

这些掸邦的居民不只是傣族,其中也包括汉族、克钦人、佤族、傈僳族和崩龙人等。

云南的这些掸邦实行的是土司制度,是一种完全有别于中国内地的行政制度。这种制度由忽必烈于公元1252年创立,从元朝一直沿用到明朝。此后尽管进行了一些改革,但由于形势的复杂性,至今仍旧保持了原来的形式。建立土司制度是为了用间接统治的方式来管理边境的民族。每个地区由一个可以世袭的土官来治理。这个土官在整个官僚体系中处于最基层的地位,汉族称其为“土司”,傣族自称为“Cao Fa”;在英语中广泛运用的“Sawbwa”一词,则是缅甸人普遍使用的。

这些掸邦在一定程度上是独立的;两个掸邦之间没有政治联系。贵族采用的通婚体制对两邦之间的关系没有产生特殊影响。同一地区的掸邦为了共同的利益,可能会召开会议,但不会建立长期的组织。而且,云南的傣族与其他地方的同族一样,被高山深谷分隔,不仅语言逐渐形成明显不同的方言,而且不同族群对彼此之间存在的相似之处毫无察觉。

选择芒市地区作为这次调查的特定田野,主要是出于偶然。我最初走访了当地的其他一两个地方,但无论如何无法取得土司的信任

。我的调查基金数目太少,仅仅够支付差旅费和三个月的生活费,于是在最初的失败后,我决定去拜访芒市土司,希望能在他的衙门中任职。不知什么原因,我与土司的初次见面出乎我的意料,非常成功。用他自己的话说:“看来我们是一见如故。”傣族人对汉族人抱有一些情有可原的偏见,但我很幸运,没有让这些偏见影响到我的个人立场。我们很快成了朋友,以至于我没有机会向他解释我最初来他府邸的目的是想在工作的同时进行调查。我们的友谊一直持续至今,他为我在当地的生活处处提供便利,而我也尽我所能地帮助他。我待在芒市的最初六个月里,在一定程度上相当于土司的顾问和私人秘书,不过没有头衔和报酬。我最初去芒市是在1940年11月,到1941年4月回到昆明。9月,我作为土司的客人,又到芒市住了一个月。1941年12月,我成为他的私人秘书,一直待到1942年5月中国军队从芒市撤退。而我与土司的联系实际上一直持续到我离开芒市去昆明以后;因为我不仅被邀请作为他处理官方和私人事务的驻省府代表,而且也代表着其他两个掸邦。

。我的调查基金数目太少,仅仅够支付差旅费和三个月的生活费,于是在最初的失败后,我决定去拜访芒市土司,希望能在他的衙门中任职。不知什么原因,我与土司的初次见面出乎我的意料,非常成功。用他自己的话说:“看来我们是一见如故。”傣族人对汉族人抱有一些情有可原的偏见,但我很幸运,没有让这些偏见影响到我的个人立场。我们很快成了朋友,以至于我没有机会向他解释我最初来他府邸的目的是想在工作的同时进行调查。我们的友谊一直持续至今,他为我在当地的生活处处提供便利,而我也尽我所能地帮助他。我待在芒市的最初六个月里,在一定程度上相当于土司的顾问和私人秘书,不过没有头衔和报酬。我最初去芒市是在1940年11月,到1941年4月回到昆明。9月,我作为土司的客人,又到芒市住了一个月。1941年12月,我成为他的私人秘书,一直待到1942年5月中国军队从芒市撤退。而我与土司的联系实际上一直持续到我离开芒市去昆明以后;因为我不仅被邀请作为他处理官方和私人事务的驻省府代表,而且也代表着其他两个掸邦。

本书所做的调查就是在上述基础上进行的。除了土司及其属下在很多方面给予我帮助,我还有幸得到参与日常事务的特别机会,这对外人来说本是不可能的事。譬如,有一次我充当土司儿子的护卫者,从邻寨迎娶他的新娘到芒市的新家。另一次是,主要是为了我的方便,土司将祭社(对社神的祭拜)的时间从上午改到了下午。有时土司甚至劝说我去参加一些他认为会对我的工作有益的活动。我记得我所问的问题都得到了解答,除了关于一个被称为“听鸡鸣”的新婚初夜仪式,我猜想可能涉及性知识,使人们羞于回答。我从没雇人为我提供资料,本书所用的所有材料基本上都是我亲身观察以及参与人们的日常生活搜集到的。我也不需要翻译,一方面是因为当地傣语词汇的40%来自汉语,另一方面是因为土司、衙门中的官员和村寨的头人都讲点汉语,而且我自己也很快学会了一点傣语。这种功能渗透的方法自然有一定的缺陷,但在一个多年来强烈排外的团体中,在开展田野工作的条件尚不够理想的情况下,这是能采用的唯一方法。

芒市(东经98°35′,北纬24°27′)是居住在云南西南的傣族中最富裕和种植条件最好的地方之一。当地人称其为MongHkwan。无人知道傣族人民在这平坝中生活了多久,但毫无疑问的是,该地区约有五百年的时间是处于放家的统治之下的。我在《云南通志》

中找到了关于这个土司家族的唯一记载,其中写道:

中找到了关于这个土司家族的唯一记载,其中写道:

芒市安抚司:蛮名怒谋,又曰大枯睒、小枯睒,即《唐书》所谓芒施蛮也。元中统初内附。至元十三年,立芒施路军民总管府,领二甸。明洪武十五年,置芒施府。正统九年,放定正随征缅有功,授芒市长官司……十一年,导缅寇松坡事觉,擒福正法,立其舍目放纬领司事……本朝平滇,爱众投诚,仍授安抚世职……其地川原旷邈,人稍脆弱。男子以石榴皮染齿使黑;妇人分发直额为一髻,垂于后;跣足衣皮……地产香橙、橄榄、芋蔗,额征差发银二十两。

芒市的阶级差别,与其他地方的傣族一样,也是非常明显的。土司家族及其亲属组成贵族阶级。其余的都被视为平民。这种差别贯穿于芒市生活的方方面面。平民不仅是贵族阶级的佃户,而且必须承担各种各样的徭役。他们必须供给贵族日常生活需要的肉、蔬菜、柴火,还要充当他们的女仆、佣人、洗衣妇、清洁工、厨师和园丁。更重要的是,给贵族建房屋,为他们的婚礼准备彩礼或嫁妆,在贵族出生或去世时出份子钱都是平民的义务。这种阶级差别还体现在服饰和礼节上。只有上层阶级的妇女才能在裙子上镶四条边,而平民不能超过两条。平民想去拜访贵族家中的任何人,都必须先叩头。在同统治阶级讲话时,平民必须句句使用敬语“hê”。平民的房屋从不允许超过土司衙门的,不论是在高度上,还是在设计的精巧程度上。

差别还体现在社会制度本身中。贵族实行一夫多妻制的婚姻制度,并规定正妻必须出自当地的同阶层家庭。平民实行一夫一妻制(只有个别例外),有时丈夫甚至可以住在妻子家,这在贵族家庭中是很少见的。贵族的职位继承,是长子继承制,长子在遗产继承上也有优先权。而平民家庭中的长子,享受的只是与兄弟们同等的待遇。

芒市,在中国新的政治体制下,名义上归潞西设治局管辖,但据我们所见,由于种种原因,土司仍旧牢牢地控制着整个地区,握有独立自治的实权。他拥有全部土地,享有巨大的政治特权,并通过世袭将职位传给长子。如果土司没有儿子,死后则传给兄弟,如果儿子太小,不能行使职权,则由其叔叔担任代理(过去称为代办)。现任土司便是一位代办。

被称为护印的土司副官,通常是土司的兄弟。如果土司是代办,他的副官则称为护理。在护印和护理的控制下,土司衙门的事务是由四个贵族成员来管理的,四个人轮流在土司府衙住十天来处理公务。他们分布在四个部门:库房、总管、门房和书房。此外,还有一个称为教读的官职,负责统治家族中年轻人的教育。几乎所有部门安排的都是贵族成员。偶尔也安排一个特别适合这个职位的或是土司特别喜欢的平民。土司衙门中也有几个汉人,尤其是在书房。教读通常也由汉人担任。衙门中的高级官员都有很高的薪水。低级职务(贴身侍卫、家丁、厨师等)由村寨中轮流服役的平民担任,他们要轮流服十天役,没有任何报酬。

芒市被分成八个干和四个练,都是任命平民做头人。干是指傣族聚居区,练是指居住在山脚的汉族村寨。每个干和练包括多个村。干的高级官员称为干头(干的首领)和干尾(副首领)。在他们之下,是各村寨的头人,称作老辛。每个村寨又细分为几个区,每个区的头人被称为伙头,由所谓的排头来协助他。干头的主要职责是管理干内几个村寨的钱粮赋税、派遣夫役等事务。所有关于通奸、离婚和吵架等案件都先由村寨的头人——老辛处理;如果他们不能满意地解决,则交给干头,如干头仍不能解决,则交给土司衙门处理。练类似于干,除了头人的称号不同。练的最高官员称为练绅,村寨的首领称为头人。所有这些地方组织中的官员薪酬都直接由村寨来支付。

除了政治组织,每个村寨也组成一个独立的教区。每个村寨有自己的以住持(大佛爷)为首领的佛寺(冢房)。在住持之下,每个村寨被分成几个区,不见得非得与村寨内的政治分区相吻合。这些区的职责是轮流向佛寺提供肉、蔬菜和鲜花。每区选举一个信佛的年长男子做首领即布冢。个别布冢有自己的称号,如砍冢、线冢、魏冢、赫冢或体冢,以区别于他人。布冢的任务是代表村民与住持商讨宗教事务,也帮助住持准备和指导村中所有的朝佛活动。尽管芒市的佛寺不是整个社区的教育机构,不过,与云南南部和许多其他的掸族一样,它是村寨组织所有社会活动的中心。

尽管芒市的和尚受北传的“大乘佛教”

的影响很深,但他们仍分成两派。一派是Nalong派,此派和尚是素食主义者,差不多都依佛教戒律行事。另一派是Poi-Kyaung或Kong-Long派;此派的和尚并不严格遵守佛教戒律;他们可以吃肉、吸鸦片、行医,甚至像俗人一样穿衣。本调查所在村寨的和尚属于后者。住持(大佛爷)是寺庙的首领。在他之下,是一群按一、二、三级排序的年轻和尚。云南西南部的傣族男孩通常不需要像云南南部那样,到冢房进行短期的宗教教育。亲属鼓励或自愿去冢房受教育的男孩被称为四和尚。四和尚在寺庙中待满两年后,可以成为三佛爷,但实际上只有少数四和尚能待到两年以上。三佛爷最终会被提升为二佛爷。每个寺庙只有一个二佛爷,他是大佛爷的法定继承人。

的影响很深,但他们仍分成两派。一派是Nalong派,此派和尚是素食主义者,差不多都依佛教戒律行事。另一派是Poi-Kyaung或Kong-Long派;此派的和尚并不严格遵守佛教戒律;他们可以吃肉、吸鸦片、行医,甚至像俗人一样穿衣。本调查所在村寨的和尚属于后者。住持(大佛爷)是寺庙的首领。在他之下,是一群按一、二、三级排序的年轻和尚。云南西南部的傣族男孩通常不需要像云南南部那样,到冢房进行短期的宗教教育。亲属鼓励或自愿去冢房受教育的男孩被称为四和尚。四和尚在寺庙中待满两年后,可以成为三佛爷,但实际上只有少数四和尚能待到两年以上。三佛爷最终会被提升为二佛爷。每个寺庙只有一个二佛爷,他是大佛爷的法定继承人。

芒市傣族的物质文化主要是以竹子为基础。房屋、篱笆、床、桌椅、饭碗以及其他许多器具都是竹制的,甚至路和桥也是用竹子修的。按当地人的说法,只消三个人就能扛起一个傣族家庭的所有财产。几乎任何一个健壮的男青年都能独自一人用一把大砍刀建造一间竹屋;既然竹子丰富,在日常生活中又非常有用,因此刀子(不管哪种)是必不可少的工具,每个傣族男性腰上都会携带一把。

最后,应做一点方法论的说明。本书所做的调查是在那木这个村寨做的。那木是芒市最大的村寨,1940年时全寨总人口为1 482人。它离作为芒市政治与经济中心的城子约有二十公里的距离,但交通非常好。土司本人理解我的项目,建议我到那木做田野调查,因为那木寨的赋税和徭役都直接交给他,自己的朋友去那里不会引起任何怀疑。尽管详细的调查主要是在这一个村寨做的,但我也定期走访了芒市和其他掸邦的一些村寨,很明显当地的十一个掸邦的摆有很大的相似性。摆夷这个词指的是这些掸邦的所有傣民。在下一章,我主要描述了1940—1942年那木寨出现的摆。