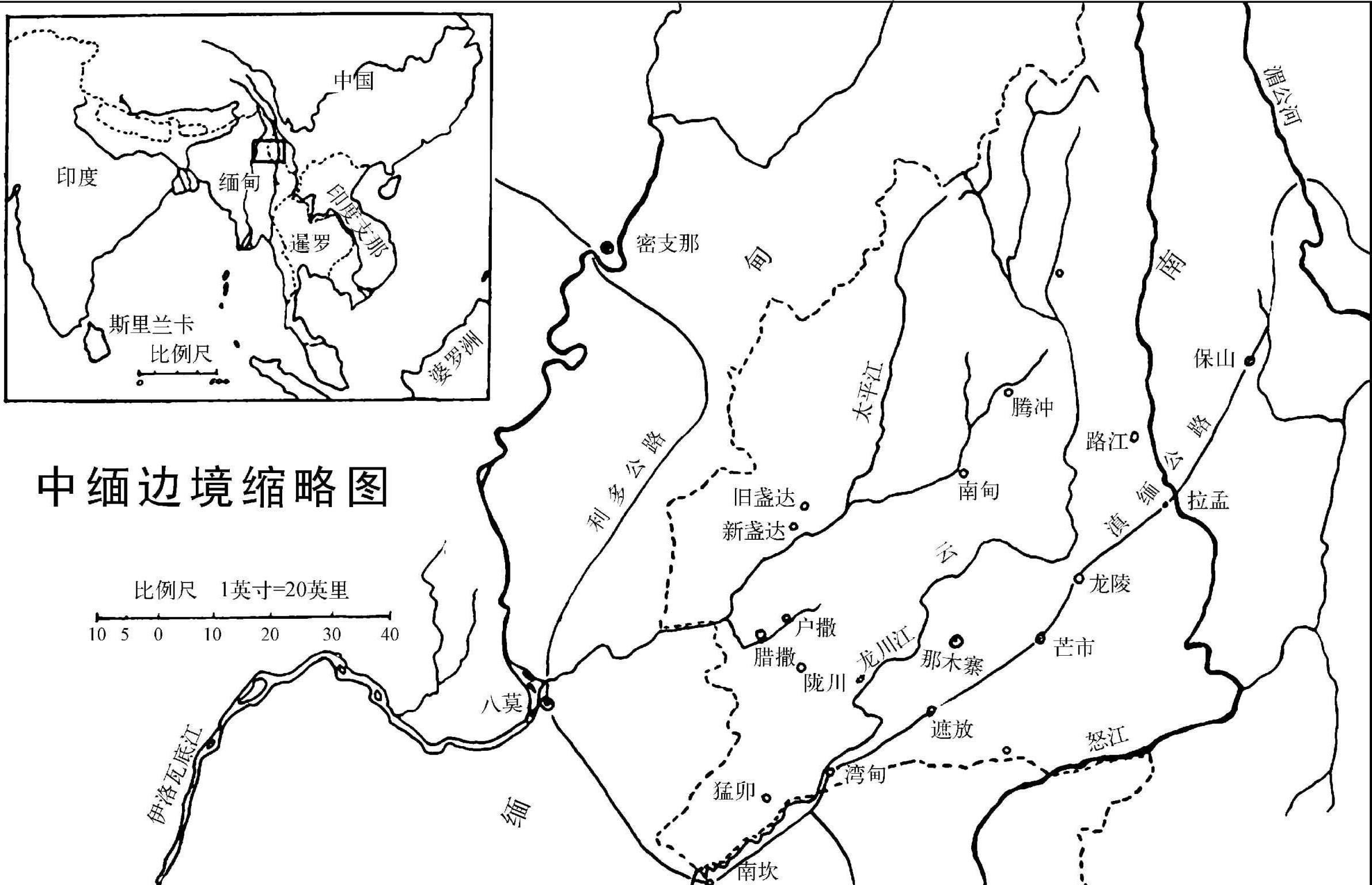

中国云南与缅甸北部交界处的崎岖山区素以生态和民族的复杂性著称。实际上,这两种复杂性是密不可分的。我们发现在高山地带居住着像克钦人、邦钦人、傈僳族等“部落”。这些“部落”,耕种的是临时性的农田,社会组织是以血缘和婚姻关系为纽带的

。平坝及河谷地带则被更复杂的社会组织——“邦”占据着,这些“邦”大小不一,多以种植水稻为生。在中缅边界的“邦”中,以掸族最为有名,掸是缅语对这一地区操傣语者的称呼。尽管关于“部落”的人类学作品已相当广泛,但有关掸族的作品却很匮乏。因此,田汝康先生的这篇关于云南西南芒市摆夷的专著尤为受欢迎。

。平坝及河谷地带则被更复杂的社会组织——“邦”占据着,这些“邦”大小不一,多以种植水稻为生。在中缅边界的“邦”中,以掸族最为有名,掸是缅语对这一地区操傣语者的称呼。尽管关于“部落”的人类学作品已相当广泛,但有关掸族的作品却很匮乏。因此,田汝康先生的这篇关于云南西南芒市摆夷的专著尤为受欢迎。

历史上的掸族名义上多是强大的内地政权、缅甸或泰国的附庸。但因为当地相对孤立,不易进入,他们实际上是相对自治的。在中国境内,忽必烈在13世纪建立的对边疆民族实行间接统治的土司制度加强了这种自治权。通常被称作土司(傣语:Cao Fa)的地方长官通过效忠与服务来确立自己的地位。但他们常常出于个人意愿转换效忠的对象。因此,田先生写道,内地政府授予芒市(Mong Hkwan,Muang Khwan)土司“长官”的官职,对他在1442年对缅甸的战争中所做的工作表示认可。但到了1583年,当时的芒市“长官”因帮助缅甸攻打内地而被处死,代之以一位更顺从的土官。

尽管田先生以前学的是教育学、心理学和哲学,但在1940年,他获得了燕京大学—云南大学社会学实地调查工作站的资助,去调查云南边地的傣族社会。当时,半自治的、间接统治的土司制度仍然存在。不过,当地相对孤立、不易进入的问题已经解决了。抗日战争加强了内地和边地人民之间的政治、经济和军事联系,尤其是在支援中国运输物资的滇缅公路穿过包括芒市在内的傣族地区以后。也许正是由于联系的加强,使燕京大学—云南大学调查站愿意为田先生的研究出资。不过,他得到的资金有限,在选定芒市之前,他曾调查了几个地方。选择芒市的一个很重要的因素是他与当地的土司建立了极好的关系,土司对他的工作相当配合,而田先生也为土司提过建议,为其做过私人秘书工作。

尽管都称为掸,但是上千万的掸族操傣语者,却有不同的语言和习俗。汉族称芒市人为摆夷,在田先生的作品中,始终使用这个称呼。不过,他将摆夷等同于傣泐,傣泐是目前在泰国全境发现的一个群体,近几年来,Michael Moerman已对他们进行了研究

。在土司的建议和促成下,田先生选择了相对较大(232户1 482人)且富裕的那木寨作为他调查的主要目标。那木寨位于芒市首府二十多公里处。田先生大概花了十二个月的时间来研究摆夷,不过他的调查是从1940年11月持续到1942年5月。

。在土司的建议和促成下,田先生选择了相对较大(232户1 482人)且富裕的那木寨作为他调查的主要目标。那木寨位于芒市首府二十多公里处。田先生大概花了十二个月的时间来研究摆夷,不过他的调查是从1940年11月持续到1942年5月。

如出于研究目的,田先生是不能久居那木寨来直接深入观察寨民的日常及年事活动的,因而他采用了另外一种调查方法,一种与马林诺夫斯基(Malinowski)写特洛布里安岛民的库拉贸易圈(the Trobriand Islanders’Kula trade cycle)

类似的方法。田先生发现摆夷的活动差不多都围绕着一个他称之为“大摆”或摆的盛会,田先生将它们描述为“摆夷最重要的人生目标”。做摆需要个别家庭承诺献给寨里的佛寺大量供品。每年都有一些家庭做出同样的承诺,从而使得大摆得以成为一场经过精心筹划的、规模宏大的盛会。摆是个人或家庭为了自己的利益而发起的,因而田先生称之为私人的。不过,许多人花费大量时间和财物加入到做摆中来,这就使得与做摆有关的活动安排被扩展延伸了。田先生注意到,摆夷是把做摆和共享其好处联系在一起的。做摆是摆夷的最高追求。他们渴望做摆的念头并不会因为做过一次而停止。一个摆夷会在一生中尽他(或她)所能地做摆。因此,田先生写道:

类似的方法。田先生发现摆夷的活动差不多都围绕着一个他称之为“大摆”或摆的盛会,田先生将它们描述为“摆夷最重要的人生目标”。做摆需要个别家庭承诺献给寨里的佛寺大量供品。每年都有一些家庭做出同样的承诺,从而使得大摆得以成为一场经过精心筹划的、规模宏大的盛会。摆是个人或家庭为了自己的利益而发起的,因而田先生称之为私人的。不过,许多人花费大量时间和财物加入到做摆中来,这就使得与做摆有关的活动安排被扩展延伸了。田先生注意到,摆夷是把做摆和共享其好处联系在一起的。做摆是摆夷的最高追求。他们渴望做摆的念头并不会因为做过一次而停止。一个摆夷会在一生中尽他(或她)所能地做摆。因此,田先生写道:

作为局外人是很难理解摆在寨民眼中的地位的。他们渴望做摆,一旦做成了一次,他们又希望一而再、再而三地做下去,似乎永不满足……至于旁观者,提到做摆,大家同样好像着了迷似的,乐意将日常工作扔下不管。在做摆的时候,土司衙门的公务,实际上陷于停顿,原因是寨民忙于做摆,他们无暇也没有兴趣来理会这些公务。考虑到即将来临的仪式有这样不可思议的魔力,这样不可抵御的传染性,因而那木全村此时不想别的,也就根本不能视为反常。

做大摆需要先将做摆所用的器具和行头归拢起来。其中有些东西是最重要的。那些从缅甸千里迢迢运过来的大佛像就尤其受人偏爱。而且,户主或当地的工匠要制作献给寺庙的供品——法衣、枕头、佛伞、佛帐以及其他供品。此外,招待邻寨来观看、参与三天做摆的寨民所必需的酒菜也必须采集、预备好。做摆的直接受益者是被当地寺庙住持授予“巴嘎”称号的人。这个称号能使他自然获得同伴甚至是贵族的尊敬。摆夷也相信做大摆能确保他(和他的祖先)死后在天堂拥有较高的地位。连续做摆能获得更高的巴嘎称号,在天堂也会有更高的地位。田先生写道:

梦虽是虚幻的,不过伟大的事业,哪一件最初不肇始于渺茫的梦境?它指引着傣族青年男女安排各自将来的人生岁月,这一个似乎很空虚又似乎很实在的宝座却引诱住了每个摆夷,逼着他们劳劳碌碌在尘世中工作受苦。摆的鼓声虽则沉寂了,摆的欢宴虽则散场了,可是它抓住每个人的心头,它给每个人生活的动力。年轻小伙子在农田上劳作,姑娘们在深夜里刺绣,为的是摆。摆是他们人生的目标。摆永远在摆夷心中。

田先生接着探究了大摆在摆夷宗教生活中的地位,追寻它对摆夷生活其他方面的社会和心理影响。他对比了摆夷所谓的摆与其他非摆的“超自然信仰”的团体活动,用一种“民俗分类学”进行分析。另外,他的分析显示佛教不是摆夷宗教生活中的唯一元素,这个结论与对东南亚其他傣族的研究是一致的。譬如,摆夷也供奉那些开创村寨的神灵。仪式也相当复杂,包括在土司和贵族主持下杀牲祭祀整个芒市的守护神。田先生发现这些祭祀守护神的仪式与佛教仪式不同,两者是分开进行的。事实上,它们似乎与佛教正好相反。田先生认为这些仪式更带有“巫术”性质,而佛教则更多的是“信仰”。

田先生发现摆夷勤劳能干,土地又十分肥沃。尽管摆夷一年只播种一季,但田先生估计他们除了向土司交租外,生产的稻米完全可以应付两年的生活。实际上摆夷地区是非常富裕的,田先生感到疑惑的是为什么邻近的内地人不来侵占。他发现内地人把摆夷地区看作是疾病滋生的危险之地,因而不愿涉足。

田先生也被做大摆的巨大花费深深触动了。作为局外人可能会把摆看成是一种“明显的浪费”行为。实际上是由于摆夷地区相对难进入,他们的剩余产品没有市场销路,从而使得它们流进了大摆里。田先生认为对做大摆的普遍渴望是激励摆夷辛苦劳作,生产大量剩余产品的一个重要因素。他把摆夷做摆的作用与史蒂文森(Stevenson)描述的缅甸克钦的耕种临时农田者举办的“庆功宴”作了对比

。

。

在摆夷中,做摆不仅仅是一个重要的生活动力,它更是摆夷生活的一个主要特色,贯穿了摆夷社会的各个方面。譬如,田先生注意到个人在做摆过程中的参与程度,以一种交错搭配的方式划定了个人在生命周期中所处的阶段。小孩和年轻的家长在做摆中相对不太活跃,主要作为参观者和客人而不是作为积极的参与者加入到做摆中来。但是,年轻人(小菩毛和小菩色)和年老的家长在做摆中担当着非常积极的角色。年轻人被指派去千里迢迢的地方请做摆的主要供品——佛像,并且在做摆聚餐中承担做饭和招待的任务。年老的家长们则是唯一能集中物力、财力来做摆的。

田先生也将摆与摆夷社会等级中存在的基本矛盾联系在一起。像众多的傣族社会一样,摆夷也被分成世袭阶层和平民阶层。世袭阶层包括土司家族以及其他贵族,而大部分人则属于平民阶层。这两个阶层之间的鸿沟是显而易见且不可逾越的。至少在理论上,土司拥有全部土地,平民在名义上仍旧是他的佃户。平民必须言行得体、遵守礼制,以此来表示对贵族的尊敬。他们须轮流为统治阶级服十天的劳役。田先生指出,做摆跨越了贵族与平民之间的鸿沟,缓和了他们之间的矛盾,并用一个共同的精神目标将他们联合在一起。一方面,统治阶级与平民一样希望做大摆,因而他们为这共同的信仰做出同样的承诺。(实际上据田先生调查,甚至村里的住持也希望做摆)另一方面,尽管通常情况下,平民必须通过“叩拜”的方式表示对贵族的尊敬,然而在做大摆时,土司及其亲属也必须向做摆的“叩拜”。从这种意义上讲,下层的地位得到了提升,平民与贵族之间通常的社会差别被削弱甚至反转。正如田先生所写:

因此做摆,除了为摆夷提供一个重要的激励外,还对芒市的经济活动产生了重要影响。它加快了剩余财富的消耗,平衡了富人与穷人的地位,甚至是在他们生前。最重要的是,它避免了由传统的社会差别可能引起的灾难性后果。摆的存在为稳固的社会系统提供了一个安全阀,使人们对经济利益的追求有了指导和监督,因为摆不仅鼓励社区的个人尽可能地去提高他们的生活水平,也使那些经济地位远在一般社会水平之上的人变得无害。不管一个人得到了多少,摆最终会使他失去全部。

在芒市的摆中,自始至终都可以发现经济活动的这种微妙平衡。

田先生关注的焦点是摆,摆是摆夷生活的中心,不过他的专著也为我们提供了大量有关四十年前摆夷的政治、经济以及村寨社会组织的情况。譬如,芒市土司的职位依靠长子继承制已在同一个家族流传了大约五百年,不过继承者太小时会由已故土司的兄弟来担任代理。贵族阶层实行多妻制,但土司的正妻须限定来自贵族。城区是由贵族统治的,贵族成员轮流在土司衙门供职。而村寨则是由有威望的平民领导。平民通常实行一夫一妻制,离婚相对容易,但通奸是会受到指责的。并且,相对而言,贵族的家族观念更强,与祖辈的联系较多,平民显然与他们的祖辈联系很少,每对夫妇都要有他们自己的独立住所。甚至有将家安在女方父母家附近的现象,这称为入赘,这个特点是其他傣族社会也具有的。在平民中,所有子女的继承权都是平等的。

很明显,每个村寨都是一个以寺庙

为中心的、自治的宗教群体。村寨也像政区一样,按教区组织起来,虽然两个区域可能并不完全一致。各个教区轮流承担寺庙的日常用度。除了住持

为中心的、自治的宗教群体。村寨也像政区一样,按教区组织起来,虽然两个区域可能并不完全一致。各个教区轮流承担寺庙的日常用度。除了住持

外,还有其他不同级别的和尚在寺庙服役,不过最终将只有一个副手会继承住持职位。在摆夷村寨生活中,更有趣的特色是所有的年轻人(小菩毛和小菩色)必须参加这样或那样的青年团体,各团体竞选出他们最满意的人选,最能干的男青年和最漂亮的女孩,作为他们的队长。每队由一男一女领导,通常是由在队里时间最长的未婚男女担任。这些青年团体的成员在做摆期间必须服役。

外,还有其他不同级别的和尚在寺庙服役,不过最终将只有一个副手会继承住持职位。在摆夷村寨生活中,更有趣的特色是所有的年轻人(小菩毛和小菩色)必须参加这样或那样的青年团体,各团体竞选出他们最满意的人选,最能干的男青年和最漂亮的女孩,作为他们的队长。每队由一男一女领导,通常是由在队里时间最长的未婚男女担任。这些青年团体的成员在做摆期间必须服役。

不过,还有几个问题田先生没有为我们解答。譬如,鉴于贵族的身份继承以及他们对多妻制的偏爱,还会有像暹罗的“降等袭爵”一样来确保贵族数量维持在一定范围以内的体制吗?虽然田先生认定摆夷的佛教属于小乘佛教传统,但我们还希望了解更多情况:当地寺庙如何吸纳僧众?为何当地明显缺少僧伽组织?

伴随着滇缅公路的修建,环境的改变如何影响了摆夷的生活,田先生用有关这方面的调查结束了他的专著。在田先生做调查的短时期内,当地与外界联系的加强,以及经济机会的增多,明显对摆夷的生活产生了一定的影响。由于有机会为内地生产产品,有了新的致富机会,土司和贵族至高无上的特权遭到削弱。土地更被看作一种经济来源,因为市场的扩大以及周边需求的增加,使得当地产品的销售变得更容易了。有的摆夷已利用有利条件种植两季稻。同时,田先生认为环境的变化改变了摆夷对摆的态度。那些以前有意做摆的人,现在开始用这些资源来做新的经济投资。尽管他们并没有断绝心中的做摆情结,还通过行动传达出了更高的道德目的(例如出钱做“善事”),但田先生依然认为,摆夷对摆的态度发生了巨大的甚至是不可逆转的改变。

田先生这部专著的主要贡献是为我们提供了研究东南亚一个名不见经传的民族的人类学的材料。他的调查发生在一个战略转折的关键时期,当时摆夷正面临着可能改变他们社会秩序的强大力量,所以他的贡献特别重大。因此,田先生的专著既可以作为人类学著作,也可以作为史学著作来阅读。同时,它作为对少数民族聚居地中一个民族的报告,对东南亚学生的学习很有帮助。另外,它还可以用来将摆夷与高山上的邻族、这一地区的其他傣族或者与其他平坝的代表文化相比较。此外,它对研究宗教仪式与社会秩序其他方面怎样衔接,以及经济与价值如何相互影响也有帮助。因而它对整个人类学界都是有重要意义的。

为避免读者认为芒市的摆仅仅是远离现代文明的古风遗俗,田教授最近告诉我们,芒市的摆已于1985年秋大规模复苏,而在他四十五年前曾调查过的那木寨,可能也会发生类似的情况。

田先生最初以此文于1948年在伦敦政治经济学院获得了人类学博士学位。回国后,田先生先在杭州的浙江大学教了一段时间的人类学,尔后作为历史学教授前往上海复旦大学任教,由此开启了一段漫长且成就斐然的职业生涯。现在他仍在复旦。从1979年到1984年的五年时间内,他先后造访了英国、澳大利亚、日本和美国,同时接受鲁氏基金会的赞助,在康奈尔与我们一起工作了两年。我们很高兴他能来到伊萨卡,由我们向学术界介绍这本如此有价值却几乎要被遗忘的专著,对此我们深感荣幸。

A.Thomas Kirsch(汤姆·科茨)

1985年8月