03

渴望统治的原始兽性在布克心底苏醒过来,这种欲望因为恶劣的生活条件日趋膨胀。但变化是悄悄发生的。布克已经学会使用智谋,当然知道如何控制自己的举止。他还在忙着适应新生活,没到得心应手的地步,所以不仅不去主动挑起争端,而且是能躲则躲。他的一举一动都很有分寸,从不莽撞行事,即使是在自己所痛恨的斯匹茨面前,他也总是一忍再忍,更没有任何挑衅的举动。

就斯匹茨这一方来说,也许他已经预感到布克将成为危险的对手,所以抓住一切机会炫耀武力。他千方百计地欺负布克,一心要引诱布克和他进行一场生死决斗。

如果不是因为一起意外的事件,决斗早就已经发生了。这天傍晚时分,他们在勒巴日湖边扎营,状况异常凄惨。风雪暴虐,仿佛白热的刀子迎面割来,他们只好在黑暗中摸索适合宿营的地方。他们的运气从来没有这么糟。身后矗立着笔直的冰崖,佩罗尔和弗朗斯瓦被迫在结冰的湖面上生火,铺好睡袋。为了轻装前进,他们已经把帐篷扔在代耶山谷了。他们用几根树枝生了火,但火却被融化的冰弄熄了,于是只好在黑暗中用餐。

布克在靠近冰崖的地方为自己做好了窝。里面太暖和、太舒服了,当弗朗斯瓦分发火熄之前刚刚化冻的鱼时,布克都不愿过去接。布克吃完东西回来,却发现自己的窝被霸占了。入侵者发出警告的叫声,布克一听就知道是斯匹茨。一直以来他都处处退让,但这一次对方实在太过分了。布克体内的野性终于迸发了,他径直往斯匹茨身上扑去,冲天的怒气把斯匹茨和他自己都吓了一跳。斯匹茨尤其感到震惊,根据他以往的经验,布克简直胆小如鼠,只是因为个头大,才没怎么受欺负。

弗朗斯瓦也吃了一惊。他看见他们从凌乱的窝里冲出来,扭打在一起,猜到了事情的起因。“啊哈!”他大声冲布克嚷,“快揍他!狠狠地揍他!该死的小偷!”

斯匹茨也盼望着这样的机会。他狂怒地咆哮着,围着布克来回绕圈子,急切地等待机会冲上去。布克同样渴望一决雌雄,也同样小心谨慎,绕着圈子寻找最佳的战机。但就在这时,意外的事情发生了,这场争夺统治权的战斗不得不推迟到很久以后,那时他们的漫漫旅程又向前推进了好几百英里。

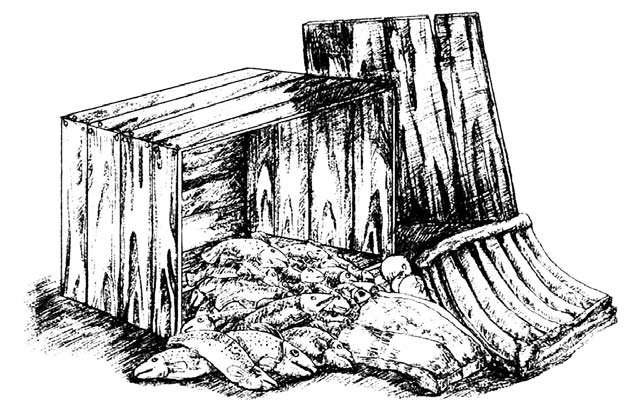

佩罗尔骂了一句,接着一根大棒重重地打在一具骨瘦如柴的爱斯基摩犬身体上,然后是一声痛苦的尖叫,这只是一场大混战的前奏。这时大家突然发现营地到处都是毛茸茸的、鬼鬼祟祟的家伙,七八十条饿坏的爱斯基摩犬嗅到了营地的气味,从附近某个印第安人的村子一路觅了过来。他们趁布克和斯匹茨打架的机会溜进了营地。佩罗尔和弗朗斯瓦拿着大棒想赶他们走,他们则露出锋利的牙齿,进行还击。闻到食物的气味,他们难以自持。佩罗尔发现一条狗的脑袋已经伸进了储藏食物的箱子里,马上狠狠地用大棒猛击他干瘦的肋骨,结果食物箱被整个掀翻在地。眨眼之间,二十多条饿疯的狗冲了上去,抢夺散落的面包和熏肉。无论怎么被大棒狠打,他们都不再理会。大棒暴风雨般地落到他们身上,他们虽然发出痛苦的号叫,却仍然疯狂地争抢,直到吞尽最后一块食物。

拉雪橇的那些狗惊慌失措地从窝里冲出来,马上就遭到了入侵者的猛烈进攻。布克从来没见过这样的狗,仿佛他们的骨头随时都会从皮肤下面迸裂出来。他们似乎只是一具具骷髅,松松垮垮地搭着一层皮,眼睛喷火,嘴角流涎。然而,长久的饥饿所酝酿的疯狂把他们变成了恐怖的、不可抵挡的恶魔。和他们抗衡是不可能的。第一波进攻就把营地的狗逼到了冰崖脚下。布克被三条爱斯基摩犬围攻,很快脑袋和肩膀就被他们撕开了口子。厮杀的叫喊异常可怕。比利和平时一样哀号,戴维和索勒克受了二十多处伤,浑身淌血,仍肩并肩勇敢地战斗着。乔像魔鬼一样见敌人就咬。他咬住了一条爱斯基摩犬的前腿,一发狠干脆咬断了骨头。平时爱装病的派克看见那条狗瘸了,闪电一样地扑过去,咬断了他的脖子。布克也咬住了一条口吐白沫的狗,当他的牙齿刺穿对手喉管时,血喷了他一身。暖乎乎的血溅到他嘴里,更激发了他的兽性。他向另一条狗扑去,但就在这时,他感觉到自己的喉咙被咬住了。原来是斯匹茨这个阴险的家伙,正从侧翼进攻他。

佩罗尔和弗朗斯瓦对付完了身边的敌人,赶紧过来救自己的雪橇犬。饥饿的野兽们潮水般地退了回去,布克总算脱了身。但他们只得到了片刻的喘息。两个主人必须跑回去保卫食物,那些爱斯基摩犬马上又回过头来进攻他们。比利吓得什么都不顾了,径直冲破了包围圈,从结冰的湖面上逃跑了。派克和杜伯紧随其后,其他雪橇犬也纷纷效法。布克正准备跟着他们逃出去,却从眼角的余光发现斯匹茨朝他冲了过来,显然想把自己掀翻在地。一旦倒下,落在这群爱斯基摩犬的手里,他就死定了。但布克全力顶住了斯匹茨的冲击,然后迅速向湖面逃去。

过了些时候,九条雪橇犬重新会合,在森林里暂时安顿下来。虽然摆脱了敌人的追击,他们的处境却很艰难。情况最好的至少也带了四五处伤,还有几条狗伤得非常严重。杜伯的一条后腿受了重伤,多莉(在代耶最后加入队伍的爱斯基摩犬)的喉咙被撕得血肉模糊,乔瞎了一只眼睛,友善的比利一只耳朵被咬得不成样子,整晚都在不停地呻吟。黎明的时候,他们小心翼翼地往回走,蹒跚着到了营地。他们发现入侵者已经走了,两个主人情绪非常低落。储备的食物一半都没了,那帮爱斯基摩犬还咬破了捆雪橇的绳子和帆布罩。事实上,任何可能填饱肚子的东西都没剩下。他们吃了佩罗尔的一双鹿皮鞋和好几段拉雪橇的皮绳,甚至弗朗斯瓦的鞭子都被啃短了两尺。他沮丧地盯着鞭子发了一会儿呆,回过头来察看狗的伤势。

“朋友们,”弗朗斯瓦温和地说,“挨了这么多咬,你们大概都疯了吧。也许都会疯的,真是见鬼!你说呢,佩罗尔?”

信使疑惑地摇了摇头。离道森还有四百英里的路程呢,他的这些狗可千万不能疯掉。两个人一边骂,一边忙碌,花了两个小时,才把挽具全部套好,这支被伤痛折磨的队伍又上路了。这段路是他们遇到的最艰险的一段,也是去道森的旅程中最苦的一段,他们只能在痛苦中挣扎着前进。

三十英里河没有冻结,它湍急的水流无法冻上,只有在有漩涡和水流平稳的地方才有零星的冰层。这可怕的三十英里路程,他们辛苦跋涉了整整六天。之所以可怕,是因为每走一步,人和狗都可能丢掉性命。在前面探路的佩罗尔,有十几次掉进了冰窟窿,每次都是手里的竹竿救了他。他横拿着竹竿,所以每次掉下去,竹竿都正好横在冰窟窿口。但此时正值寒潮,气温降到了零下五十摄氏度,每次从水里爬出来,他都得赶快生火,烤干衣服,否则就没命了。

什么都不能让佩罗尔气馁,正是由于他的勇气,政府才选他做信使。他冒着各种各样的危险,从早到晚艰苦地工作,暴露在寒风中的那张皱缩的脸上没有丝毫的畏惧。他从河沿的冰上走过,避开更难走的河岸,冰在他脚下发出坍陷和碎裂的声音,大家都不敢在这样的冰面上逗留。有一次,雪橇掉入了冰窟窿,连戴维和布克都搭了进去。把他们拽上来的时候,他们浑身冰凉,都快淹死了。只有赶快用火烤,才能救他们的命。他们身上结了厚厚一层冰,两个主人让他们围着火不停地跑圈,狗累得直喘,冰也化了,但他们离火太近,连毛都烧着了。

还有一次,领头的斯匹茨掉了进去,结果布克前面的狗都被拖下了水,布克用尽全力往后拉,他的前爪踩在湿滑的冰窟窿边上,四面的冰颤动着,不断地裂开。他后面的戴维也死命地往后拉,雪橇后面的弗朗斯瓦也拼命拉,手臂上的肌腱都嘎嘎地响。

这时,前后左右的冰面一起破了,除了爬上岸边的石崖,已经无路可逃。佩罗尔奇迹般地爬了上去,弗朗斯瓦祷告祈求的正是这个奇迹。他用所有的带子、绳子和剩下的一小段缰绳编成了一根长绳,把水里的狗一条一条吊上了崖顶。等雪橇和所有的物品吊上来之后,弗朗斯瓦才爬上岸。然后他们又开始找下崖后落脚的地方,靠着长绳的帮助,总算下去了,到了晚上,他们又回到了河面上。这一天他们只走了四分之一英里的路。

到了胡塔林卡,终于有了厚实的冰面,布克却已经精疲力竭了,其他的狗情况也好不了多少。但佩罗尔为了弥补耽搁的时间,仍要他们起早摸黑地赶路。第一天他们走了三十五英里,到了大鲑鱼渡口,第二天又走了三十五英里,到了小鲑鱼渡口,第三天他们走了四十英里,离五指山已经不远了。

布克的脚没有爱斯基摩犬那样坚硬耐磨,自从他的祖先被穴居捕鱼的原始人驯化,他们的脚已经变软了许多。布克整天都得忍着痛蹒跚前行,每次一扎营,他就瘫软在地上,像一条死狗。虽然饿得要命,他也懒得去领自己的那份食物,非要等弗朗斯瓦把食物送过来。每天晚饭后,弗朗斯瓦都要花半个小时给他按摩脚,后来干脆从自己的鹿皮鞋上剪下一些皮料,给他做了四只鞋,这下布克就舒服多了。一天早上,弗朗斯瓦忘了给布克套上鹿皮鞋,结果布克躺在地上,挥动四只脚,仿佛是在恳求给他穿上鞋,不然他就死活不走了。看见这场面,干瘦的佩罗尔也不禁咧着嘴笑了。渐渐地,布克的脚习惯了长途跋涉,四只磨破的鞋也扔掉了。

一天早上,他们在佩里河边整装待发的时候,一向安分守己的多莉突然发了疯。他发出一声像狼一样的撕心裂肺的长号,让所有的狗都觉得毛骨悚然,然后就冲着布克直扑过去。布克从来没见过狗发疯,按说也没什么好怕的,但他却觉察到恐怖的事情就在眼前,赶紧惊惶地逃开了。多莉和他展开了激烈的追逐,两条狗都喘着粗气,口吐白沫,多莉离他只有一步之遥。多莉怎么也追不上惊恐到极点的布克,布克怎么也摆脱不了疯狂到极点的多莉。布克冲进岛中央的森林地带,奔向岛上地势较低的那头,穿过一条布满浮冰的小河道,蹿到另一个岛上,蹿到第三个岛上,然后又折回主河道的方向,孤注一掷,准备渡河。虽然他一直没往后看,但他听到多莉的狂吠离他始终只有一步。弗朗斯瓦在四分之一英里开外的地方冲布克喊叫,布克转身折了回去,仍旧比多莉快一步。他现在呼吸已经极度困难,所有的希望全寄托在弗朗斯瓦身上。弗朗斯瓦握着一把斧子,布克刚从他身边蹿过去,斧子就重重地砍在多莉的脑袋上。

布克踉踉跄跄地跑过去,靠着雪橇直喘粗气。他疲惫不堪,惊魂未定。这正是斯匹茨的绝好机会。他扑到布克身上,狠咬了已经没有还手之力的敌人两口,伤处深可见骨。弗朗斯瓦的鞭子猛抽过来,布克看到斯匹茨受到了最厉害的鞭打,不禁暗自高兴。

“斯匹茨真是一个魔鬼,”佩罗尔说,“总有一天他会干掉布克的。”

“那布克就是两个魔鬼集于一身。”弗朗斯瓦说,“这些天来,我一直在观察布克,我敢肯定,总有一天他会爆发出来,把斯匹茨生吞活剥的。肯定的。”

从这天起,两条狗就一直处于战争状态。但当领头犬的斯匹茨一直以来都是队伍里公认的领袖,现在却感觉到这条奇怪的南方狗对他的统治地位构成了威胁。他之所以觉得布克奇怪,因为他见过很多南方来的狗,没有一条能拖载重物,长途跋涉。他们都太娇嫩,劳累、寒冷和饥饿很快就让他们丧了命。布克却是例外。只有他活了下来,而且日益强壮,无论就力量、野性和狡诈来说,他都足以和爱斯基摩犬匹敌。不只如此,他还是一条有统治欲的狗,最危险的一点在于,当他被穿红毛衣的人用大棒教训时,他就已经明白,要夺取统治权,就不能草率莽撞地行事。他的狡猾显然高出别的狗一筹,他会耐心地等待时机,而这耐心几乎是一种原始的本能。

争夺领导权的冲突显然不可避免了。布克要的就是这个。他渴望领导权,因为这是他的天性,因为和别的雪橇犬一样,他同样被一种不可名状、不可理解的骄傲所控制着,这种骄傲让这些狗心甘情愿地跋涉到生命的最后一刻,即使死在路上也满心喜悦,而如果还他们自由,他们反而会心碎。压队狗戴维是这样,拼尽全力的索勒克也是这样。拔营起程的时候,每一条狗都被这种骄傲所控制,转眼之间,桀骜不驯、阴郁消沉的面目全都不见了,大家都变得努力、热情、雄心勃勃。驱策他们奋力赶路的同样是这种骄傲,而一到宿营的时候,这种力量便离弃了他们,于是这些狗又回到反叛、愤懑的状态。激励斯匹茨的同样是这种骄傲,因为这种骄傲,他会狠狠地教训赶路时出错、偷懒或是早上拔营时躲起来的狗。他害怕布克会取代他,也是出于这种骄傲。布克同样不乏这种骄傲。

布克开始公开地挑战斯匹茨的权威。斯匹茨想惩罚偷懒的狗时,布克就会挡在中间。他是故意这么做的。一天晚上,雪下得很大,到了早晨,喜欢装病的派克不见了。他的窝上面盖了一尺厚的雪,他就藏在那儿。弗朗斯瓦叫了半天,也没找着他。斯匹茨都快气疯了。他怒不可遏地在营地里蹿来蹿去,在每一个可疑的地方又嗅又挖,一边还发出可怕的叫声。派克听见了,在下面直发抖。

然而,当斯匹茨最终发现派克,正准备教训他的时候,布克也怒气冲冲地跑过来,横在他们中间。斯匹茨完全没料到布克有这一手,而且处理得这么老到,不禁猛退了几步,摔倒在地上。刚才一直可怜兮兮、浑身哆嗦的派克,看到布克公开的反叛举动,立刻扑到处于下风的斯匹茨身上。布克早就忘了公平决斗那一套,也扑了上去。弗朗斯瓦虽然觉得这一幕很好笑,但为了公平起见,还是用尽全力抽了布克一鞭子。布克没有理会,还是压在四脚朝天的斯匹茨身上,于是弗朗斯瓦又拿鞭子的柄抽他。布克几乎被抽晕了,不由自主地往后倒,然后又挨了好多鞭。斯匹茨则抓住机会,狠狠地教训了屡教不改的派克。

接下来的一天,队伍离道森越来越近了,布克还是继续为犯错误的狗撑腰,但他学聪明了,总要趁弗朗斯瓦不在的时候才这么干。看到布克公开的反叛,别的狗也开始不服管教了。戴维和索勒克没什么变化,但其他狗越来越不听话。情况变得一团糟,队伍里纷争不断。骚乱一直在酝酿,主谋就是布克。弗朗斯瓦忙得焦头烂额,他知道两条狗的决战迟早会爆发,所以一直放不下心。有好几个晚上,听到其他狗打斗的声音,他都赶紧起来察看,以为是布克和斯匹茨。

但是合适的机会一直没有降临,一天下午,队伍疲惫不堪地到达了道森,决战依然没有爆发。道森这里有很多人,狗更是多得数不清,布克发现所有的狗都在干活儿,看来狗生来就是干活儿的命。他们在大街上来回穿梭了一整天,到了晚上,他们身上的铃铛还响来响去。他们拉着木料和柴火,一直要拉到矿区,还要干其他各种活儿,而在圣克莱拉山谷,所有这些都是让马来做的。布克不时地遇到南方来的狗,但多半都是长得像野狼一样的爱斯基摩犬。每天晚上九点、十二点和凌晨三点,他们都会唱起一种古怪神秘的夜歌,从无例外,布克也高兴地跟着他们唱。

极光在头顶冷冷地闪耀着,星星也在冰冻的夜空跳着舞蹈,大地在厚厚的雪被底下麻木而僵硬地躺着,那些爱斯基摩犬的歌声乍听起来似乎是对生活的抗议,只是他的调子是低沉的,夹杂着悠长的呜咽和啜泣,更像是对生活的哭诉,哭诉着生存的艰难。这是一支古老的歌,古老如同他们的种族本身。在遥远的原始时代,年轻的世界充满了哀歌,这便是其中的一支。歌里凝聚了无数世代的痛苦,让布克感受到一种奇异的冲动。当他呻吟抽泣时,他也感觉到了远古祖先们的痛苦,感觉到了他们当初面对严寒和黑暗时的恐惧和神秘感。布克能被这种情感打动,表明他的转变已经完成,他已经能够越过炉火和房屋所代表的文明时代,倾听世界之初的蛮荒时代所发出的号叫。

在道森待了七天,他们沿着巴拉克斯陡峭的河岸下到育空雪道,然后往代耶和盐湖的方向进发。佩罗尔这次携带的公文比来时的更紧急,而且受到来时成功的激励,他决心要创造当年公文传递的最快速度。有利条件不少:经过一个星期的休整,他的狗已经恢复了元气,状态很好;他们开辟的道路经过后来者的踩踏,也变得更好走了;此外,警方还在旅途中的几处地方储存了食物,以备人和狗之需,所以可以轻装上路了。

第一天他们走了五十英里,到达了六十英里河,第二天他们又沿着育空河谷向佩里顺利推进。这样的速度确实出色,但弗朗斯瓦却为此耗费了太多心神,难免有些烦闷。布克领导的这场静悄悄的政变已经破坏了队伍的团结,现在这些狗再也不能齐心协力了。由于布克的怂恿,不服斯匹茨管束的那些狗开始玩起各种各样的小动作,在他们眼中,斯匹茨再也不是令人敬畏的领袖了。一天晚上,派克抢走了斯匹茨的半条鱼,在布克的保护下,很快就把鱼吃光了。还有一天晚上,杜伯和乔联手抵抗斯匹茨,结果两条狗都逃脱了他的惩罚。甚至最听话的比利也不那么听话了,对斯匹茨的态度远不如当初那么恭顺。布克每次靠近斯匹茨,都要大声吼叫,竖起颈毛,摆出威胁的架势。说实话,他简直有点欺负斯匹茨的意味了,经常在斯匹茨的鼻子底下耀武扬威。

纪律瘫痪了,狗与狗之间的关系也受到影响。他们之间的争斗比以前更频繁了,有时整个营地好像都成了疯狗窝。只有戴维和索勒克没什么改变,其他狗无休止的打斗让他们心烦。弗朗斯瓦骂着难以入耳的脏话,在雪地里疯狂地跺脚,抓头发。他现在鞭子不离手,可是一点用都没有。刚一转身,他们又闹上了。他用鞭子维护斯匹茨的权威,而布克却充当着其他狗的后盾。弗朗斯瓦知道布克是罪魁祸首,布克也知道他了解真相,但他太狡猾了,从来没让弗朗斯瓦抓住把柄。拉雪橇的时候,他总是尽心尽职,因为他已经喜欢上拉雪橇了,并不嫌累,但在暗中挑动同伴争斗,制造混乱局面,则是更大的乐趣。

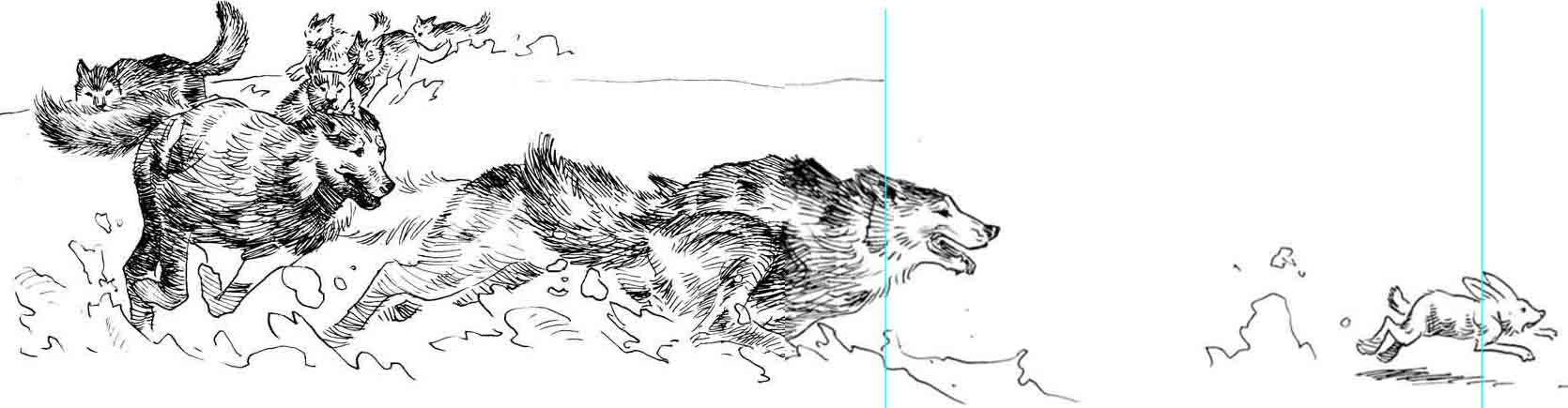

一天晚饭后,在塔基纳河口,杜伯发现了一只雪兔,想抓住它,结果没抓住。很快,所有的狗都兴奋起来。一百码之外是西北警察局的一个营地,有五十条狗,全是爱斯基摩犬,他们也加入到捕猎行动中。兔子在河面上飞快地奔跑,又拐进了一条小河道,在冰冻的河床上没命地狂奔。兔子在雪上脚步轻盈,而那些狗却必须费力蹚着积雪前进。整群狗有六十来条,布克冲在最前面,带领他们绕过一个又一个弯道,还是追不上。他压低身子,紧贴雪地,发出急切的呼喊,银白的月光下,他亮闪闪的身体跳跃着往前奔驰。雪兔像一个灰白的冰雪幽灵,在他前方跳跃着逃遁。

那是一种古老的本能,在它的召唤下,每隔一段时间,人们便要从喧嚣的城市里涌入森林和原野,用化学品驱动的铅弹去屠杀动物。那种嗜血的本能,那种杀戮的喜悦,现在正主宰着布克,只是对他来说,这种本能与他的天性融合得更彻底。他奔跑在狗群的最前头,追逐着猎物,追逐着一团活生生的肉,渴望着用自己的牙齿去杀戮,用温暖的血浸润自己的嘴、鼻子和眼睛。

这种狂喜代表着生命的巅峰,生命不可能再越过他的高度。生命奇特的矛盾也在于此,只在生命力最旺盛的时候才可能领略到这种狂喜,但沉浸在这种狂喜中的时候,生命本身却被彻底地忘记了。这种迷醉的状态,这种对生存的暂时忘却,艺术家感受过,在灵感的火焰中浑然忘我,如醉如痴;士兵感受过,在沙场的硝烟里酣畅杀敌,不知怜恤;现在轮到了布克。他率领着狗群,发出古老的号叫,在月光之下拼命追逐着在他眼前逃窜的活生生的猎物。他探测着自己天性中最深邃的角落,探测着天性中比自己的生命更深的部分,那些在时间的孕育之初就存在的部分。纯然的生命力一波一波奔涌着,生命的潮水淹没了他,每一块肌肉、每一处关节、每一根肌腱都体验着完全的欣喜,这种欣喜是死亡之外的一切,它在发光,它在蔓延,它在运动中表达自己,他在星光下越过那些不动的、没有任何生命的物质,骄傲地驰骋。

然而,就是在这样激动的状态中,斯匹茨依然没有丧失冷静算计的本事,在河道的一个大拐弯处,他突然甩开狗群,穿过一片狭窄的陆地,横插过来。布克对此全然不知,他沿着弯曲的河道继续追击。兔子幽灵一般的身影依然在前面飞驰,这时兔子突然看见另外一个白色的身影从头顶的河岸上跃下河道,正好挡在自己的逃跑路线上。原来是斯匹茨。兔子没法转身,当斯匹茨白色的牙齿在半空中咬断它的脊梁时,兔子发出了像人一样大声的惨叫。这是生命被死亡的魔掌从巅峰推下深渊时发出的叫喊,听到这声叫喊,布克身后所有的狗都兴奋起来,开始了地狱般的合唱。

布克没有叫出来。他没有停下脚步,而是径直扑向斯匹茨。他的肩猛地撞在斯匹茨的肩上,所以没能咬住喉咙。他们在松软的雪地上滚到了一起。斯匹茨很快站了起来,好像没被摔倒一样。他猛击了布克的肩部,迅速跳开了。他一边往后退,寻找更合适的落脚点,一边狠狠地咬了两下牙,像捕兽陷阱的钢齿一样可怕,他薄而翘的嘴唇也抽搐着,发出凶恶的叫喊。

一刹那,布克意识到决战的时刻来临了。生死在此一战。他们绕着圈子对峙,咆哮着,耳朵紧收,专注地等待着有利的时机。布克突然觉得这场景似曾相识。他好像从来都记得眼前的一切——白色的树林、大地、月光和战斗的激动。可怕的寂静笼罩着夜色中的雪地,没有一丝风,没有一丝动静,没有一片叶子颤动,只有狗群呼出的气慢慢地升起,在冰冷的空气里盘绕。这些狗都野性未泯,他们早已吃光雪兔的尸体,又充满期待地围了过来。他们也保持着沉默,他们的眼睛闪着光,呼出的气慢慢上升。布克觉得这一切毫不陌生,毫不奇怪,都是熟识的场景。仿佛世界从来如此,天然如此。

斯匹茨早已身经百战。从斯匹茨卑尔根到北极,从加拿大到巴伦斯荒原,他对付过各种各样的狗,每次胜利都是他的。此时他愤怒到了极点,但依然保持冷静。虽然恨不得马上将敌人撕成碎片,但他仍没忘记敌人同样急于消灭自己。总要等抵挡了敌人的冲锋,他才冲锋;抵挡了敌人的进攻,他才进攻。

布克一心想咬住这条白色大狗的脖子,然而全是白费力。只要他的牙齿一碰到斯匹茨身上柔软的部分,斯匹茨马上用牙齿来抵挡。牙齿与牙齿交战,布克的嘴唇撕破了,淌着血,但他始终无法突破敌人的防御。布克越来越激动,对斯匹茨发动了旋风般的进攻。每次他都直取对方雪白的喉咙,因为那里就是生命奔涌的地方,但每次斯匹茨都反过来咬着了他,然后迅速地躲开。布克决定改变策略,他冲向斯匹茨,装出咬脖子的架势,中途突然缩回脑袋,从侧面偷袭。他想像撞锤一样,用肩膀猛撞斯匹茨的肩膀,将他摔倒在地。但斯匹茨每次都咬到他的肩膀,又敏捷地跳开了。

斯匹茨毫发无损,布克却浑身淌血,吃力地喘着气。战斗进入白热化的阶段。观战的那些狼一样的狗一声不吭,无论哪一方先倒下,他们都准备享受一顿大餐。看到布克喘起粗气,斯匹茨开始发起进攻,布克被逼得左躲右闪,几乎站不住。布克有一次险些摔倒,六十条狗立刻围了上去,但他在半空中稳住了重心,那些狗又立刻散开,继续等待。

然而,布克拥有一种品质,注定了他必成大器,那就是想象力。他不仅靠本能战斗,而且也靠头脑。他又一次冲向斯匹茨,好像是要玩儿原来的把戏,但在最后一刻他突然压低身子,扑向雪地。他的牙齿紧紧咬住了斯匹茨的一条前腿。咔嚓一声,骨头断了,斯匹茨只剩下三条腿。布克想把他掀翻,三次都没有成功,于是故技重施,又咬断了他的另外一条前腿。斯匹茨剧痛难忍,已经无力反抗,但仍然疯狂地支撑着。他看见狗的圈子无声地逼近,他看见他们发光的眼睛,垂下的舌头和上升的银色鼻息。他们围过来,以前自己击败的对手,就是这样的结局,只不过这次轮到了自己。

已经没有挽回的余地了,布克不会放过他。怜悯仅仅适用于更文明的地域,布克做好了最后进攻的准备。外面的圈子越来越小,他的两侧已经感觉到那些爱斯基摩犬的鼻息。他看见他们在斯匹茨的身后和两侧,半蹲着身子,随时准备冲过来。所有的目光都集中在布克身上,时间仿佛停顿了,每一条狗都静止不动,好像变成了石头。只有斯匹茨艰难地来回走动,他全身哆嗦,毛发竖立,用叫声表达着最可怕的警告,好像要借此吓退正在迫近的死亡。这时布克冲了进去,转眼又冲了出来。冲进去的时候,他的肩膀终于重重地撞到了斯匹茨的肩膀。月光照耀的雪地上,狗的黑色包围圈变成了一个小点,斯匹茨从视线中消失了。布克站在一旁看着,现在他已经是胜利者,是登上权力顶峰的原始野兽。他成功地实施了杀戮,而且爱上了杀戮。