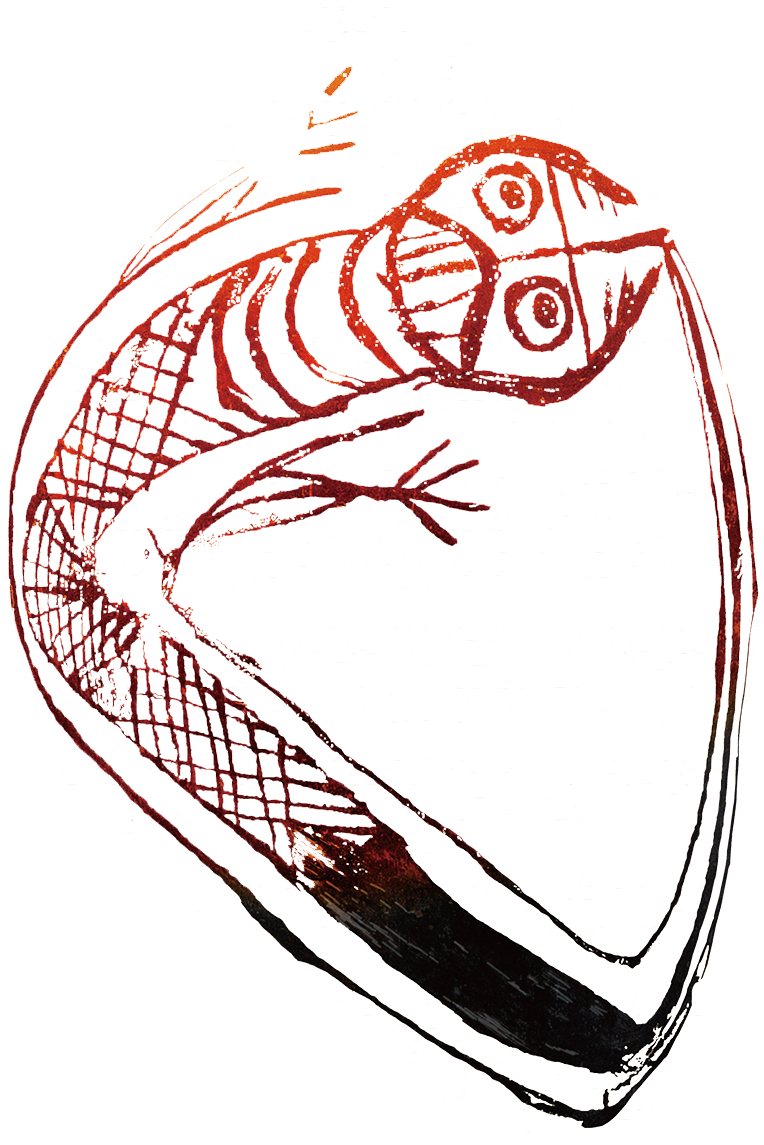

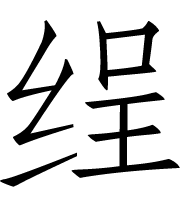

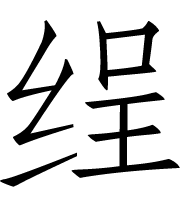

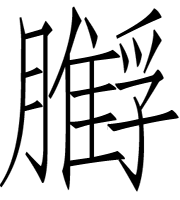

2-1 “太阳神鸟”金饰

商周时期 直径12.5厘米2001年四川成都金沙遗址建筑工地拣选

这件古代蜀人的金饰不是严格意义上的考古发掘品,而是由建筑工地渣土中拣选出的,所以金饰埋藏的层位关系和准确用途等信息已不可获得 (除非能再次科学发掘出类似的一件) 。金饰经鉴定是用“自然砂金热锻为金箔”,再用尖硬物刻划切割制成。太阳神鸟的制作使用时代只能依据整个遗址的性质被笼统定为商周时期。

太阳神鸟金饰正中描绘的是顺时针旋转的太阳,一共放射出十二道光芒,象征十二个月。周围逆时针飞翔有四只鸟,象征一年中春夏秋冬四个季节,也象征东西南北四个方向。鸟的脚为三趾,即所谓“三足乌”,或许和“金乌负日” (金乌背着太阳在天上飞行) 的传说有关。

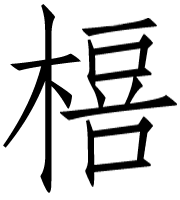

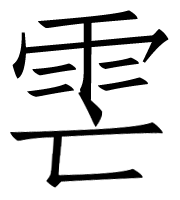

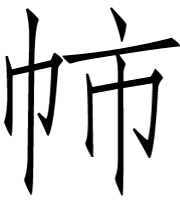

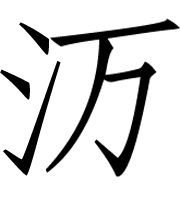

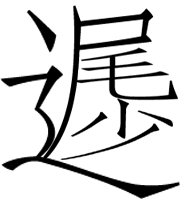

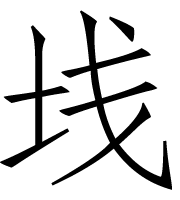

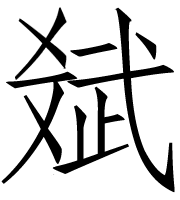

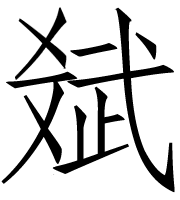

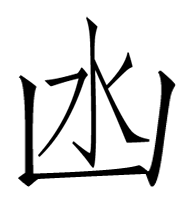

商代巴人居住在今重庆一带,蜀人居住在今成都一带。巴蜀交战,巴为蜀所灭。《华阳国志》说蜀国的王朝兴废依次是蚕丛(图腾动物是长条眼睛的蚕,与甲骨文“蜀”〈“

”〉字可相印证)、柏灌、鱼凫(图腾动物是鱼鹰,即鸬鹚。凫,读fú;鸬鹚,读lú cí。)、杜宇

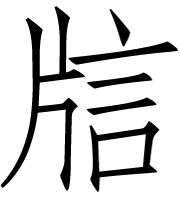

(图腾动物是杜鹃鸟)

、开明

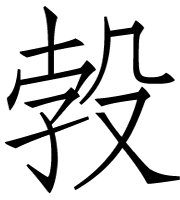

(或说鳖灵)

,等等。杜鹃鸟啼血的故事就和杜宇、开明王朝的更迭有关。

(李商隐的诗说:“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。”后半句的典故就是传说中蜀国“杜宇”王朝的政权被“开明”篡夺。于是“杜宇”的国君死了以后变成杜鹃鸟,夜夜悲鸣。这个被夺权的蜀国君主的“号”是“望帝”。因为这个传说,“杜宇”也成为了杜鹃鸟的名字之一。)

”〉字可相印证)、柏灌、鱼凫(图腾动物是鱼鹰,即鸬鹚。凫,读fú;鸬鹚,读lú cí。)、杜宇

(图腾动物是杜鹃鸟)

、开明

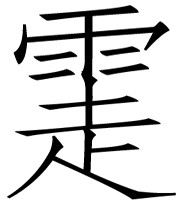

(或说鳖灵)

,等等。杜鹃鸟啼血的故事就和杜宇、开明王朝的更迭有关。

(李商隐的诗说:“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。”后半句的典故就是传说中蜀国“杜宇”王朝的政权被“开明”篡夺。于是“杜宇”的国君死了以后变成杜鹃鸟,夜夜悲鸣。这个被夺权的蜀国君主的“号”是“望帝”。因为这个传说,“杜宇”也成为了杜鹃鸟的名字之一。)

从太阳神鸟金饰中鸟的外形上看,这种鸟应为“鱼凫”之属。

金沙太阳神鸟图案的构型不是完全意义上的孤品。东汉时期在新疆龟兹 (今库车) 开凿的克孜尔千佛洞壁画中也能见到类似图案。图中四只白鸟围着太阳顺时针方向飞翔。在壁画所绘星空的另一边,则是四只白鸟绕着众星围拱的月亮飞翔。(龟兹按照字典读法,应读qiū cí。但是实际上,它指的是新疆“库车”这个地名。按照新疆本地的读音,读kù cī。这个读音一千多年来变化并不大。所以,今天提到“龟兹”,读qiū cí并不比读guī zī来得更正确。)

太阳神鸟金饰富于运动感,表现了古代蜀人的太阳崇拜。2005年,这个图案被国家文物局用作中国文化遗产的标志。

古人经常观察到的天象是太阳的出没和月亮的盈亏,所以以昼夜交替的周期为一“日”,以月相变化的周期为一“月”(现代叫做朔〈shuò〉望月)。至于“年”的概念,最初大约是由于庄稼成熟的物候而形成的,《说文》说:“年,熟谷也。”如果说禾谷成熟的周期意味着寒来暑往的周期,那就是地球绕太阳一周的时间,现代叫做太阳年。以朔望月为单位的历法是阴历,以太阳年为单位的历法是阳历。我国古代的历法不是纯阴历,而是阴阳合历。平年十二个月,有六个大月各三十天,六个小月各二十九天 (这是因为月相变化的周期在二十九到三十天之间,现代测得是29.53日) ,全年总共354天。但是这个日数少于一个太阳年。《尚书·尧典》说:“期三百有六旬有六日”,实际上四季循环的周期约为365虔蚣日,比十二个朔望月的日数约多11虔蚣日,积三年就相差一个月以上的时间,所以三年就要闰一个月,使历年的平均长度大约等于一个太阳年,并和自然季节大致调和配合。《尧典》说“以闰月定四时成岁”,就是这个意思。但要注意《尧典》这里说“岁”,不说“年”,这是用“岁”表示从今年某一节气 (例如冬至) 到明年同一节气之间的这一段时间,使之和“年”有分工,“年”表示从今年正月初一到明年正月初一之间的这一段时间。所以《周礼·春官·大史》说“正岁年以序事”,岁年并举。

古人很重视置闰。《左传·文公六年》说:“闰以正时,时以作事,事以厚生,生民之道于是乎在矣。”三年一闰还不够,五年要闰两次,所以《说文》说“五年再闰”。五年闰两次又多了些,后来规定十九年共闰七个月。从现有文献看,殷周时代已经置闰,闰月一般放在年终,称为“十三月”。当时置闰尚无定制,有时一年再闰,所以会有“十四月”。春秋时代就没有一年再闰的情况了。汉初在九月之后置闰,称为“后九月”,这是因为当时沿袭秦制,以十月为岁首,以九月为年终的缘故,有关这一点,下文还要谈到。上古也有年中置闰,如闰三月、闰六月之类。当闰而不闰叫做“失闰”。如何适当安插闰月,这是古代历法工作中的重要课题,这里没有必要叙述。

一年分为春夏秋冬四时 (季) ,后来又按夏历正月、二月、三月等十二个月依次分为孟春、仲春、季春,孟夏、仲夏、季夏,孟秋、仲秋、季秋,孟冬、仲冬、季冬。这些名称,古人常用作相应的月份的代称。《楚辞·哀郢(yǐng)》“民离散而相失兮,方 仲春 而东迁”,就是指夏历二月说的。但是在商代和西周前期,一年只分为春秋二时,所以后来称春秋就意味着一年。《庄子·逍遥游》:“蟪蛄(huìgū)不知 春秋 。”意思是蟪蛄生命短促不到一年。此外史官所记的史料在上古也称为春秋,这是因为“史之所记必表年以首事” (见杜预《春秋序》) 。旧说春秋犹言四时 (《诗经·鲁颂·必门〈bì〉宫》郑玄笺) ,错举春秋以包春夏秋冬四时 (杜预《春秋序》·孔颖达《正义》) ,似难置信。后来历法日趋详密,由春秋二时再分出冬夏二时,所以有些古书所列的四时顺序不是“春夏秋冬”,而是“春秋冬夏”,这是值得注意的。例如《墨子·天志中》“制为四时春秋冬夏,以纪纲之”,《管子·幼官图》“修春秋冬夏之常祭”,《礼记·孔子闲居》“天有四时,春秋冬夏”,等等。

除了日月季年之外,还有更大的时间单位,这就是章、蔀(bù)、纪、元。十九年为一章,四章为一蔀(76年),二十蔀为一纪(1520年),三纪为一元(4560年) 。

古人在长期的生产实践中逐步认识到季节更替和气候变化的规律,把周岁365

日平分为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨等二十四个节气。其中每个节气占15.22日弱。后代根据太阳移动的速度,有的节气占14日多

(冬至前后)

,有的节气占16日多

(夏至前后)

。二十四节气用以反映四季、气温、降雨、物候等方面的变化,这是我国古代劳动人民掌握农事季节的经验总结,对农业生产的发展贡献很大。二十四节气系统是我国旧历特有的重要组成部分,其名称和顺序是:

日平分为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨等二十四个节气。其中每个节气占15.22日弱。后代根据太阳移动的速度,有的节气占14日多

(冬至前后)

,有的节气占16日多

(夏至前后)

。二十四节气用以反映四季、气温、降雨、物候等方面的变化,这是我国古代劳动人民掌握农事季节的经验总结,对农业生产的发展贡献很大。二十四节气系统是我国旧历特有的重要组成部分,其名称和顺序是:

正月 立春雨水 二月 惊蛰春分

三月 清明谷雨 四月 立夏小满

五月 芒种夏至 六月 小暑大暑

七月 立秋处暑 八月 白露秋分

九月 寒露霜降 十月 立冬小雪

十一月 大雪冬至 十二月 小寒大寒

这是依照后代的顺序;名称和《淮南子·天文训》相同。惊蛰古名启蛰,汉代避景帝讳改名惊蛰。又,二十四节气和阴历月份的搭配不是绝对固定年年一致的,因为节气跟太阳走,和朔望月没有关系。这里所列的是综合一般的情况。

古人最初把二十四节气细分为节气和中气两种。例如立春是正月节,雨水是正月中,惊蛰是二月节,春分是二月中,节气和中气相间,其余由此顺推。 (由于一个节气加一个中气差不多是三十天半,大于一个朔望月,所以每月的节气和中气总要比上月推迟一两天,推迟到某月只有节气没有中气,后来就以这个月份置闰,所以古人说“闰月无中气”。阳历每月都有节气和中气,上半年每月六日和二十一日左右是交节日期,下半年每月八日和二十三日左右是交节日期。)

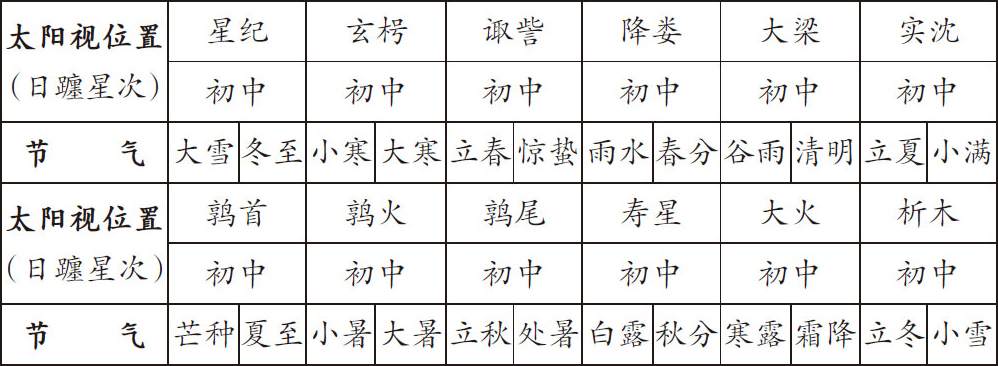

二十四节气是根据太阳在黄道上不同的视位置定的。前面讲天文时说过,古人把黄道附近一周天平分为星纪、玄枵(xiāo)等十二次,太阳运行到某次就交某某节气 (实际上二十四个节气是表示地球在围绕太阳公转的轨道上的二十四个不同的位置) 。试以《汉书·律历志》所载的二千多年前的天象为例。太阳运行到星纪初点交大雪,运行到星纪中央交冬至,运行到玄枵初点交小寒,运行到玄枵中央交大寒,等等。下表就说明了这种情况:

(注:太阳运行叫做躔〈chán〉。)

这表是根据《汉书·律历志》的顺序排的,惊蛰在雨水之前,清明在谷雨之后,和后代不同。《汉书·律历志》并指出交某节气时太阳所在的星宿及其度数,如冬至日在牵牛初度,即摩羯座β星附近。现代天象和古代不同,现在的冬至点在人马座 (相当于古代的析木) 。

二十四节气系统是逐步完备起来的。古人很早就掌握了二分二至这四个最重要的节气:《尚书·尧典》把春分叫做日中,秋分叫做宵中,《吕氏春秋》统名之曰日夜分,因为这两天昼夜长短相等;《尧典》把夏至叫做日永,冬至叫做日短,因为夏至白天最长,冬至白天最短,所以《吕氏春秋》分别叫做日长至、日短至。 (《孟子》统名之曰日至。《孟子·告子上》“今夫麦牟〈móu〉麦,播种而耕忧〈yōu〉之,其地同,树之时又同,浡〈bó〉然而生,至于日至之时皆熟矣”,这指夏至而言;《孟子·离娄下》“天之高也,星辰之远也,苟求其故,千岁之日至可坐而致也”,旧说指冬至而言。《左传》又称冬至为日南至。) 《左传·僖公五年》说“凡分至启闭必书云物”,分指春分秋分,至指夏至冬至,启指立春立夏,闭指立秋立冬 (据杜预注) 。《吕氏春秋》则明确提到立春、立夏、立秋、立冬四个节气。到《淮南子》我们就见到和后世完全相同的二十四节气的名称了。

我们阅读古书,有必要了解古人记录时间的法则,下面就古代的纪日法 (包括一天之内的纪时法) 、纪月法和纪年法分别加以叙述。

古人用干支纪日,例如《左传·隐公元年》“五月 辛丑 ,大叔出奔共”。干是天干,即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸;支是地支,即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。十干和十二支依次组合为六十单位,称为六十甲子:

| 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |

| 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |

| 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |

| 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |

| 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |

| 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |

(注:干支的组合是天干的单数配地支的单数,天干的双数配地支的双数,所以不可能有“甲丑”“乙寅”之类。)

每个单位代表一天,假设某日为甲子日,则甲子以后的日子依次顺推为乙丑、丙寅、丁卯等;甲子以前的日子依次逆推为癸亥、壬戌、辛酉等。六十甲子周而复始。这种纪日法远在甲骨文时代就已经有了。

古人纪日有时只记天干不记地支,例如《楚辞·哀郢(yǐng)》:“出国门而轸(zhěn)怀兮, 甲 之晁(cháo)吾以行”。这种情况在甲骨文时代也·已经有了。用地支纪日比较后起,大多限于特定的日子如“ 子卯 不乐” (《礼记·檀弓》) 、“三月上 巳 ”之类。

从一个月来说,有些日子在古代有特定的名称。每月的第一天叫做朔,最后一天叫做晦。所以《庄子》说“朝菌不知晦朔”。初三叫做朏(fěi),大月十六、小月十五叫做望,鲍照诗“三五二八时,千里与君同” (见《玩月城西门廨中》) ,就是指望日的明月说的。近在望后的日子叫做既望。 (西周初期有一种特别的纪日法,即把一个月分为四份,类似现代的周〈星期〉,每份都有一个特定的名称,“既望”就是其中之一。这种纪日法后来没有使用,这里不细说。) 所以苏轼《前赤壁赋》说:“壬戌之秋,七月既望。”朔晦两天,一般既称干支又称朔晦,例如《左传·僖公五年》“冬十二月 丙子朔 ,晋灭虢(guó),虢公丑奔京师”,《左传·襄公十八年》“十月…… 丙寅晦 ,齐师夜遁”。其他日子一般就只记干支, (《尚书》朏日也是既称干支又称朏,例如《毕命》“惟十有二年六月 庚午朏 ”,这种情况在一般古书中很少见。) 但是人们可以根据当月朔日的干支推知它是这个月的第几天。例如《左传·隐公元年》“五月 辛丑 ,大叔出奔共”,根据后人推定的春秋长历可以知道辛丑是鲁隐公元年五月二十三日。

附带说一说,根据历谱中干支的日序,甚至可以推断出古书的错误来。《春秋·襄公二十八年》说:“十有二月 甲寅 ,天王崩。 乙未 ,楚子昭卒。”从甲寅到乙未共四十二天,不可能同在一个月之内,可见这里必有错误。

下面谈谈一天之内的纪时法。

古人主要根据天色把一昼夜分为若干时段。一般地说,日出时叫作旦早朝晨,日入时叫作夕暮昏晚 (古代夕又当夜讲,通作昔。《庄子·天运》:“蚊虻〈méng〉噆〈zǎn〉肤,则通昔不寐〈mèi〉矣。”《说文》:“晚,暮也。”) ,所以古书上常常见到朝夕并举,旦暮并举,晨昏并举,昏旦并举,等等。太阳正中时叫做日中,将近日中的时间叫做隅(yú)中 (《左传·昭公五年》孔颖达疏:“隅谓东南隅也,过隅未中,故为隅中也。”) ,太阳西斜叫做昃(zè)。了解到这一点,对于古书上所说的“自朝至于日中昃不遑暇食” (见《尚书·无逸》) 这一类记录时间的话就了解得更加具体了。

古人一日两餐,朝食在日出之后、隅中之前,这段时间就叫做食时或蚤食;夕食在日昃之后、日入之前,这段时间就叫做晡(bū)时 (晡时也写作餔时) 。日入以后是黄昏,黄昏以后是人定。《孔雀东南飞》说“ 晻 (yǎn) 晻 黄昏后, 寂寂 人定初”,可以看成为古代这两个时段之间的确切描绘。人定以后就是夜半了。

《诗经》说:“女曰鸡鸣,士曰昧旦。” (见《诗经·郑风·女曰鸡鸣》) 鸡鸣和昧旦是夜半以后先后相继的两个时段。昧旦又叫昧爽,这是天将亮的时间。此外古书上又常常提到平旦、平明,这是天亮的时间。

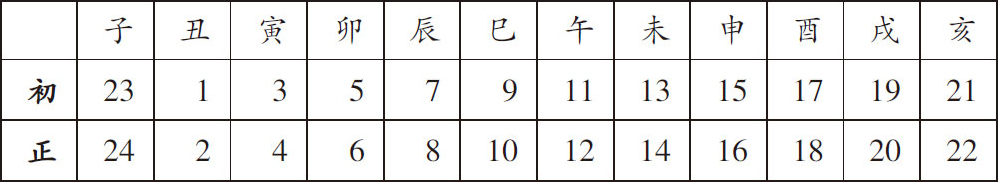

古人对于一昼夜有等分的时辰概念之后,用十二地支表示十二个时辰,每个时辰恰好等于现代的两小时。 (小时本来是小时辰的意思;因为一小时只等于半个时辰。) 和现代的时间对照,夜半十二点 (即二十四点) 是子时 (所以说子夜) ,上午两点是丑时,四点是寅时,六点是卯时,其余由此顺推。近代又把每个时辰细分为初、正。晚上十一点 (即二十三点) 为子初,夜半十二点为子正;上午一点为丑初,上午两点为丑正,等等。这就等于把一昼夜分为二十四小时了。列表对照如下:

古人纪月通常以序数为记,如一月二月三月,等等;作为岁首的月份叫做正(zhēng)月,秦避始皇讳,改正月为端月。但是秦以十月为岁首,下文还要谈到。又《诗经·小雅·正月》“正月繁霜,我心忧伤”,这里的正月指夏历四月 (毛传) ,不是作为岁首的正月。在先秦时代每个月似乎还有特定的名称,例如正月为孟陬(zōu) (《楚辞》) ,四月为除 (《诗经》) ,九月为玄 (《国语》) ,十月为阳 (《诗经》) ,等等,这里是举例性质,参看《尔雅·释天》。

古人又有所谓“月建”的观念,就是把子丑寅卯等十二支和十二个月份相配,以通常冬至所在的十一月 (夏历) 配子,称为建子之月,由此顺推,十二月为建丑之月,正月为建寅之月,二月为建卯之月,直到十月为建亥之月(庾〈yǔ〉信《哀江南赋序》:“粤以戊辰之年,建亥之月,大盗移国,金陵瓦解。”),如此周而复始。 (《说文》对于十二支各字的解释就是联系着月份的。前人把“建”解释为“斗建”,意思是斗柄所指,认为十二支代表北斗星斗柄所指的十二个不同的方位〈例如以子为北,午为南,卯为东,酉为西,等等〉,十一月斗柄指北,所以为建子之月,以后斗柄每月移指一个方位,十二个月周而复始,这种说法在过去很普遍。南北朝的天文学家祖冲之、清朝的天文学家梅文鼎都指出月建和斗柄所指的方位没有关系。) 至于以天干配合着地支来纪月,则是后起的事。

我国古代最早的纪年法是按照王公即位的年次纪年,例如公元前770年记为周平王元年、秦襄公八年等,以元、二、三的序数递记,直到旧君出位为止。汉武帝开始用年号纪元,例如建元元年、元光三年,也是以元、二、三的序数递记,更换年号就重新纪元。这两种纪年法是过去史家所用的传统纪年法。战国时代,天文占星家根据天象纪年,有所谓星岁纪年法,星指岁星,岁指太岁。下面分别叙述。

先说岁星纪年法。前面讲天文时说过,古人把黄道附近一周天分为十二等份,由西向东命名为星纪、玄枵(xiāo)等十二次。古人认为岁星由西向东十二年绕天一周,每年行经一个星次。假如某年岁星运行到星纪范围,这一年就记为“岁在星纪”,第二年岁星运行到玄枵范围,就记为“岁在玄枵”,其余由此类推,十二年周而复始。 (事实上,岁星并不是十二年绕天一周,而是11.8622年绕天一周,每年移动的范围比一个星次稍微多一点,渐积至八十六年,便多走过一个星次,这叫做“超辰”。) 《左传·襄公三十年》说:“於子虫乔(jiǎo)之卒也,将葬,公孙挥与裨(bì)灶晨会事焉。过伯有氏,其门上生莠(yǒu)。子羽曰:‘其莠犹在乎?’于是 岁在降娄 。”《国语·晋语四》“君之行也, 岁在大火 ”,就是用岁星纪年的例子。(有人认为《左传》《国语》里的岁星纪年出自刘歆〈xīn〉伪托,并不反映当时的实际天象。)

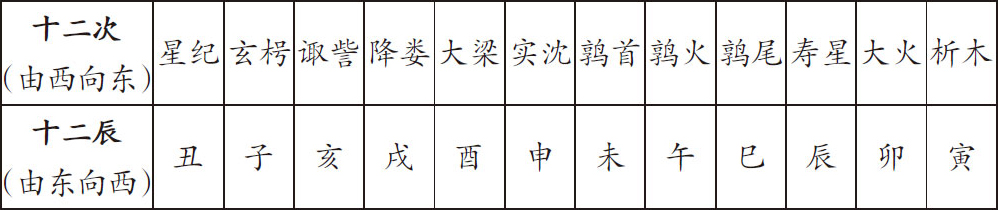

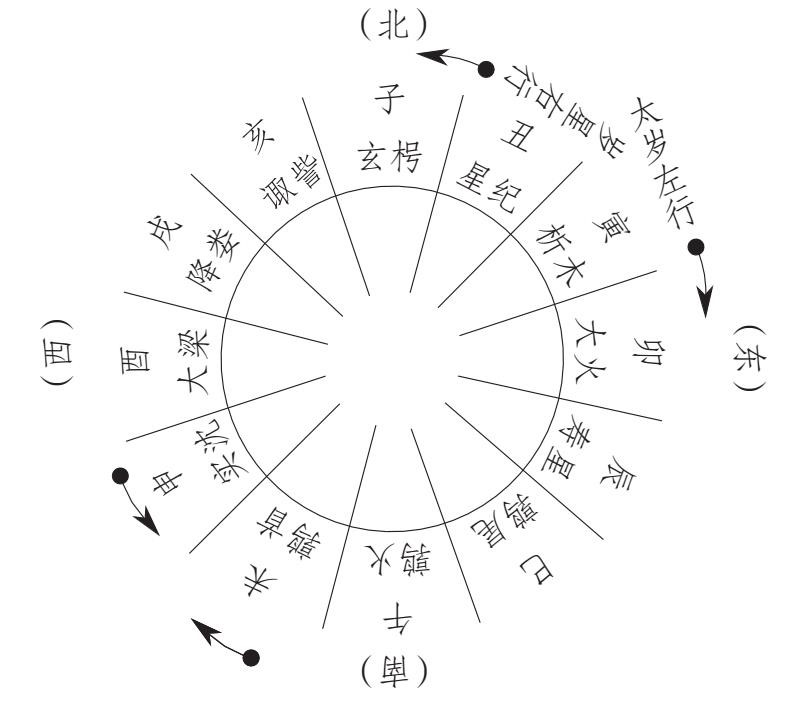

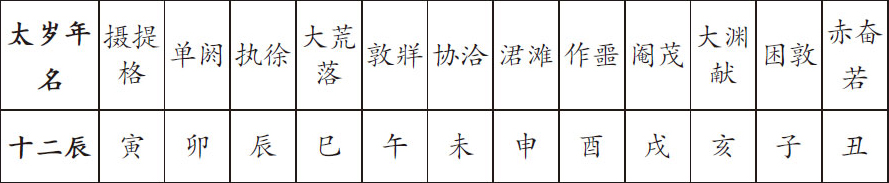

再说太岁纪年法。古人有所谓十二辰的概念,就是把黄道附近一周天的十二等份由东向西配以子丑寅卯等十二支,其安排的方向和顺序正好和十二次相反。二者对照如下表:

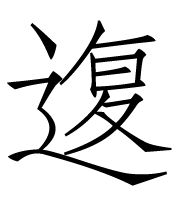

岁星由西向东进行,和人们所熟悉的十二辰的方向和顺序正好相反,所以岁星纪年法在实际生活中应用起来并不方便。为此,古代天文占星家便设想出一个假岁星叫做太岁 (《汉书·天文志》叫做太岁,《史记·天官书》叫做岁阴,《淮南子·天文训》叫做太阴) ,让它和真岁星“背道而驰”,这样就和十二辰的方向顺序相一致,并用它来纪年。根据《汉书·天文志》所载战国时代的天象纪录,某年岁星在星纪,太岁便在析木 (寅) ,这一年就是“太岁在寅”;第二年岁星运行到玄枵,太岁便运行到大火 (卯) ,这一年就是“太岁在卯”,其余由此类推,如下页图2-7所示。

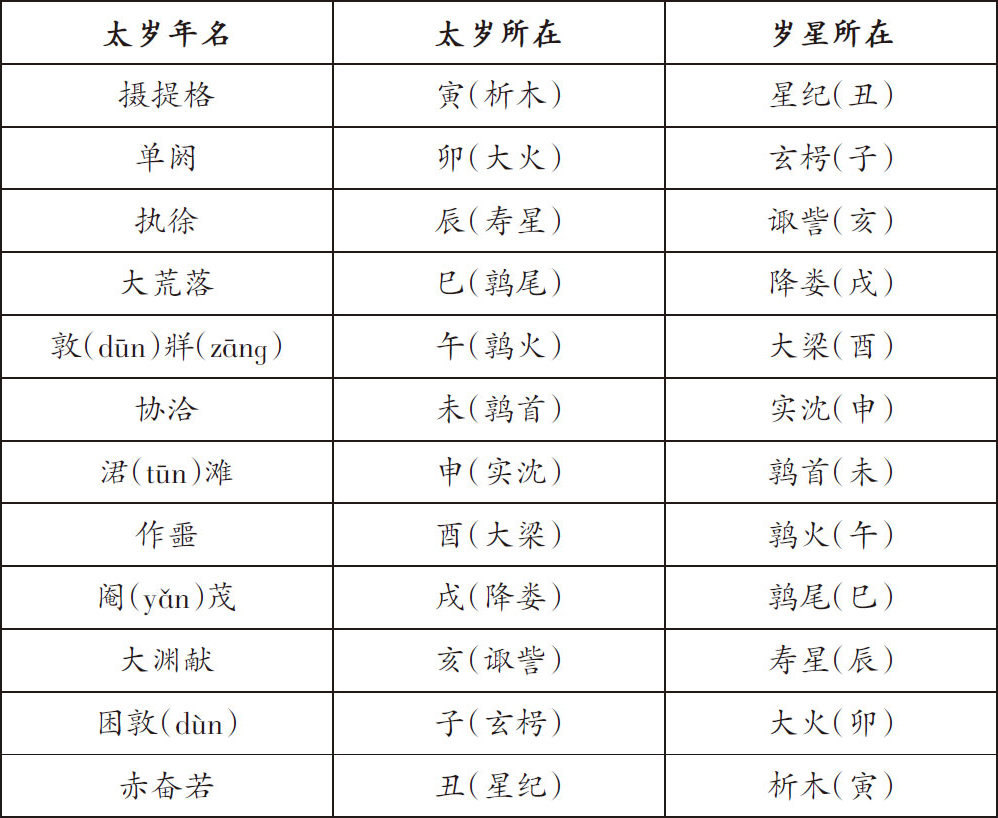

此外古人还取了摄提格、单阏(chán yān)等十二个太岁年名作为“太岁在寅”“太岁在卯”等十二个年份的名称。屈原《离骚》“ 摄提 贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降”,一般认为这里的摄提就是作为太岁年名的摄提格,是说屈原出生于“太岁在寅”之年。 (但是需注意,屈原时代的“太岁在寅”是反映当时岁星所在的相应的方位的,人们可以把《离骚》里的摄提〈格〉翻译为寅年,但不能理解为后世干支纪年法里的寅年,干支纪年法里的子丑寅卯只是一套抽象的次序符号,和太岁所在、岁星所在没有关系。又朱熹《楚辞集注》说:“摄提,星名;随斗柄以指十二辰者也。”这是另外一种解释。) 孟陬指夏历正月建寅之月;庚寅是生日的干支。这样说来,屈原的生辰恰巧是寅年寅月寅日。

2-7 十二太岁年名

下面列表说明摄提格、单阏等十二个太岁年名和太岁所在、岁星所在的对应关系:

(注:太岁年名的写法根据《尔雅·释天》。大荒落、协洽,《史记·天官书》作大荒骆、叶洽。作噩,《汉书·天文志》作作话各,《淮南子·天文训》《史记·历书》《天官书》作作鄂。阉茂,《史记·历书》作淹茂,《天官书》作阉茂,《汉书·天文志》作掩茂。)

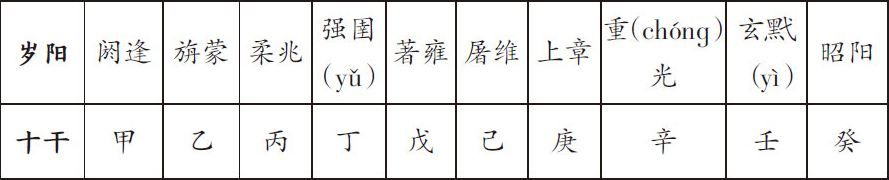

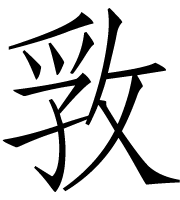

大概在西汉年间,历家又取了阏(yān)逢、旃(zhān)蒙等十个名称,叫做岁阳,依次和上述十二个太岁年名相配 (配法和前述六十甲子相同) ,组合成为六十个年名,以阏逢摄提格为第一年,旃蒙单阏为第二年,其余由此类推,六十年周而复始。《史记·历书·历术甲子篇》自太初元年 (公元前104年) 始,就用这些年名纪年。《尔雅·释天》载有十个岁阳和十干对应,岁阳名称也根据《尔雅·释天》。《淮南子·天文训》与此基本相同。《史记·历书》所见十个岁阳的名称和顺序是:焉逢、端蒙、游兆、疆(qiáng)梧、徒维、祝犁、商横、昭阳、横艾、尚章。和《尔雅》有出入。现列表如下:

上文说过,十二个太岁年名和十二辰对应。为便于查阅,再作简表如下:

所以如果用干支来更代,阏逢摄提格可以称为甲寅年,旃蒙单阏可以称为乙卯年,等等。这些年名创制之初是为了反映岁星逐年所在的方位的,但是后来发现岁星并不是每年整走一个星次,用它们来纪年并不能反映逐年的实际天象,所以就废而改用六十甲子纪年了。后世有人使用这些古年名纪年,那是根据当年的干支来对照的。例如司马光《资治通鉴》卷一百七十六《陈纪》十下注曰:“起 阏逢执徐 ,尽 著雍涒滩 ,凡五年。”是说从甲辰到戊申共五年。清初作家朱彝尊在《谒孔林·赋》里写道:“粤以 屠维作噩 之年,我来自东,至于仙源。”其实是说在己····酉年。他的《曝书亭集》里的古今诗系年,也用这些年名。我们阅读古书,应该知道这种情况。

干支纪年法一般认为兴自东汉,也有人认为在汉朝初年就开始用干支纪年,到了东汉元和二年 (公元85年) 才用政府命令的形式,在全国范围内实行。而六十甲子周而复始,到现在没有中断。由此可以向上逆推,知道上古某年是什么干支。一般历史年表所记的西汉以前的逐年干支,是后人逆推附加上去的,这一点应该注意。

关于纪年法我们就说到这里。

最后谈谈“三正(zhēng)”的问题。

春秋战国时代有所谓夏历、殷历和周历,三者主要的区别在于岁首的月建不同,所以又叫作三正。周历以通常冬至所在的建子之月 (即夏历的十一月) 为岁首,殷历以建丑之月 (即夏历的十二月) 为岁首,夏历以建寅之月 (即后世通常所说的阴历正月) 为岁首。周历比殷历早一个月,比夏历早两个月。由于三正岁首的月建不同,四季也就随之而异。下表以月建为纲,说明三正之间月份和季节的对应:

夏殷周三正是春秋战国时代不同地区所使用的不同的历日制度,我们阅读先秦古籍有必要了解三正的差异,因为先秦古籍所据以纪时的历日制度并不统一。举例来说,《春秋》和《孟子》多用周历 (《孟子·离娄下》:“岁十一月徒杠成,十二月舆梁成,民未病涉也。”阮元以为此用夏历,但是这一点学者间有争论。) ,《楚辞》和《吕氏春秋》用夏历。《诗经》要看具体诗篇,例如《小雅·四月》用夏历,所以原诗说“四月维夏,六月徂(cú)暑”,“秋日凄凄,百卉具腓(féi)”,“冬日烈烈,飘风发发”。《豳(bīn)风·七月》就是夏历和周历并用。此诗凡言“七月”等处是夏历,“一之日”等处是周历。《春秋·成公元年》说“二月无冰”,史官把这一罕见的现象载入史册,显而易见,这是指周历二月即夏历十二月而言;如果是夏历二月,则已经“东风解冻”,无冰应是正常现象,无需大书特书了。又如《春秋·庄公七年》说“秋,大水,无麦苗”,这也指周历,周历秋季相当于夏历五六月,晚收的麦子和“五稼之苗”有可能被大水所“漂杀”;如果是夏历秋季,就很难索解了。由此可知《孟子·梁惠王上》所说的“七八月之间旱,则苗槁(gǎo)矣”也是用周历,周历七八月相当于夏历五六月,其时正是禾苗需要雨水的时候。根据同样的理由,我们相信《孟子·滕文公上》所说的“江汉以濯(zhuó)之,秋阳以暴之”的秋阳是指夏历五六月的炎日。在《春秋》和《左传》里,同一历史事实,《春秋》经文和《左传》所记的时月每有出入,甚至同属《左传》所记,而时月也互有异同,这可以从三正的差异中求得解释 (文字错乱又当别论) 。例如《春秋·隐公六年》说“冬,宋人取长葛”,《左传》记载为“秋,宋人取长葛”,杜预想调和经传纪时上的矛盾,解释说“ 秋 取, 冬 乃告也”。又说“今 冬 乘长葛无备而取之”,则自相矛盾。其实从周历夏历的差异上来解释就很自然。《春秋·僖(xī)公五年》说“春,晋侯杀其世子申生”,《左传》记此事于僖公四年十二月。可见《左传》所依据的史料有的是用夏历。

在战国秦汉之间有所谓“三正论”,认为夏正建寅、殷正建丑、周正建子是夏商周三代轮流更改正朔,说什么“王者始起”要“改正朔”“易服色”等以表示“受命于天”。当然这并不可信。秦始皇统一中国后,改以建亥之月 (即夏历的十月) 为岁首,但是夏正比较适合农事季节,所以并不称十月为正月,不改正月 (秦人叫端月) 为四月,春夏秋冬和月份的搭配,完全和夏正相同。汉初沿袭秦制。《史记·魏其武安侯列传》载汉武帝元光五年 (公元前130年) 十月杀灌夫,十二月晦杀魏其,接着说:“其春,武安侯病,专呼服谢罪。使巫视鬼者视之,见魏其、灌夫共守,欲杀之。”司马迁不说“明春”,而说“其春”,就是因为当时以十月为岁首,当年的春天在当年的十二月之后的缘故。汉武帝元封七年 (公元前104年) 改用太初历,以建寅之月为岁首,此后大约二千年间,除王莽和魏明帝时一度改用殷正,唐武后和肃宗时一度改用周正外,一般都是用的夏正。

附带谈谈一些节日。

由于风俗习惯的关系,一年有许多节日。下面把一些主要节日按月加以叙述。

元旦 这是正月初一日。 (辛亥革命以后公历的1月1日被称为元旦,正月初一被改称春节。)

人日 这是正月初七日。据传说,正月一日为鸡,二日为狗,三日为猪,四日为羊,五日为牛,六日为马,七日为人。高适《人日寄杜二拾遗》 (按即杜甫) :“人日题诗寄草堂。”

上元 (元月元宵) 正月十五日。旧俗以元夜张灯为戏,所以又叫灯节。朱淑贞《生查子》:“去年元夜时,花市灯如昼。”

社日 农家祭社祈年的日子,立春后第五个戊日 (在春分前后) 。杜甫《遭田夫泥饮美严中丞》:“田翁逼社日,邀我尝春酒。”王驾《社日》诗:“桑柘(zhè)影斜春社散,家家扶得醉人归。”这是春社。又,立秋后第五个戊日为秋社,在秋分前后。

寒食 清明前二日。《荆楚岁时记》说,冬至后一百五日,谓之寒食,禁火三日。因此,有人以“一百五”为寒食的代称。温庭筠《寒食节日寄楚望》诗:“时当一百五。”但依照旧法推算,清明前二日不一定是一百五日,有时是一百六日。所以元稹(zhěn)《连昌宫词》说:“初过寒食一百六,店舍无烟宫树绿。”

清明 就是清明节。古人常常把清明和寒食联系起来。杜牧《清明》诗:“清明时节雨纷纷。”

花朝 二月十二日为花朝,又叫百花生日。

上巳 原定为三月上旬的一个巳日 (所以叫上巳) ,旧俗以此日临水祓(fú)除不祥,叫做修禊(qì)。但是自曹魏以后,把节日固定为三月三日。后来变成了水边饮宴、郊外游春的节日。杜甫《丽人行》:“三月三日天气新,长安水边多丽人。”

浴佛节 传说四月初八日是释迦牟尼的生日。《荆楚岁时记》说,荆楚以四月八日诸寺香汤浴佛,共作龙华会。《洛阳伽蓝记·法云寺》:“四月初八日,京师士女多至河间寺。”

端午 (端阳) 五月初五日。《荆楚岁时记》说,屈原在五月五日投江,人们在这一天竞渡,表示要拯救屈原。 (后来又把船做成龙形,叫龙舟竞渡。) 关于端午节的传说很多。唐代以后,端午节被规定为大节日,常有赏赐。杜甫《端午日赐衣》:“端午被恩荣。”

伏日 夏至后第三个庚日叫初伏,第四个庚日叫中伏,立秋后第一个庚日叫终伏 (末伏) ,总称为三伏。据说伏是隐伏避盛暑的意思。 (此据《史记·秦本纪》“二年初伏”张守节正义。) 伏日祭祀,所以也是一个大节日。一般所谓伏日,大约指的是初伏。杨恽(yùn)《报孙会宗书》:“田家作苦,岁时伏腊,烹羊炮羔,斗酒自劳。”

七夕 七月七日。《荆楚岁时记》说,七月初七日的晚间是牵牛织女聚会之夜,人间妇女结彩缕穿七孔针,陈酒脯瓜果于庭中,以乞巧。杜牧《七夕》诗:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天街夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”

中元 七月十五日。 (正月十五日为上元,七月十五日为中元,十月十五日为下元。后代只有上元中元成为节日。) 佛教传说:目连的母亲堕入饿鬼道中,食物入口,即化烈火,目连求救于佛,佛为他说盂兰盆经,叫他在七月十五日作盂兰盆以救其母。 (盂兰盆,梵语,是解倒悬的意思。作盂兰盆,指施佛及僧,以报父母养育之恩。) 后代把中元看成鬼节,有施饿鬼等迷信行为。

中秋 八月十五日。人们以为这时的月亮最亮,所以是赏月的佳节。苏轼《水调歌头》 (中秋) :“明月几时有,把酒问青天。”

重阳 (重九,九日) 九月初九日。古人以为九是阳数,日月都逢九,所以称为重阳。古人在这一天有登高饮酒的习惯。据《续齐谐记》所载,费长房对汝南桓景说,九月九日汝南有大灾难,带茱萸(zhū yú)囊登山饮菊花酒可以免祸。这是一般人认为重九登高的来源,但不一定可靠。《风土记》以为此日折茱萸插头,以辟恶气,而御初寒,与此并不相同。王维《九月九日忆山东兄弟》:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”

冬至 就是冬至节。冬至前一日称为小至。古人把冬至看成是节气的起点,《史记·律书》“气始于冬至,周而复始”。从冬至起,日子一天天长起来,叫做“冬至一阳生”。《史记·律书》:“日冬至,则一阴下藏,一阳上舒。”古人又认为:冬天来了,春天就要跟着到来。杜甫《小至》诗:“冬至阳生春又来。”

腊日 腊是祭名。《说文》:“冬至后三戌腊祭百神。”可见汉代的腊日是冬至后第三个戌日。但是《荆楚岁时记》以十二月初八日为腊日,并说村人击细腰鼓,作金刚力士以逐疫。十二月初八日是一般的解释,到今天还有“腊八粥”的风俗。杜甫《腊日》诗:“腊日常年暖尚遥,今年腊日冻全消。”又《咏怀古迹》 (其四) :“岁时伏腊走村翁。”

除夕 一年最后一天的晚上。除是除旧布新的意思。一年的最后一天叫“岁除”,所以那天晚上叫“除夕”。苏轼《守岁》诗:“儿童强不睡,相守夜欢哗。”

上述这些节日,不是一个时代的,而是许多时代积累下来的。

2-2 周公测景(yǐng)台

景,通“影”。“测景”,就是测量太阳的影子。周公测景台实际就是一个石制日晷(guǐ),用来测量太阳影子的长短和方位。一年中影子最短的日子是夏至,最长的是冬至。均分冬至到夏至影子长短的差值,就可以定出一年的二十四节气。

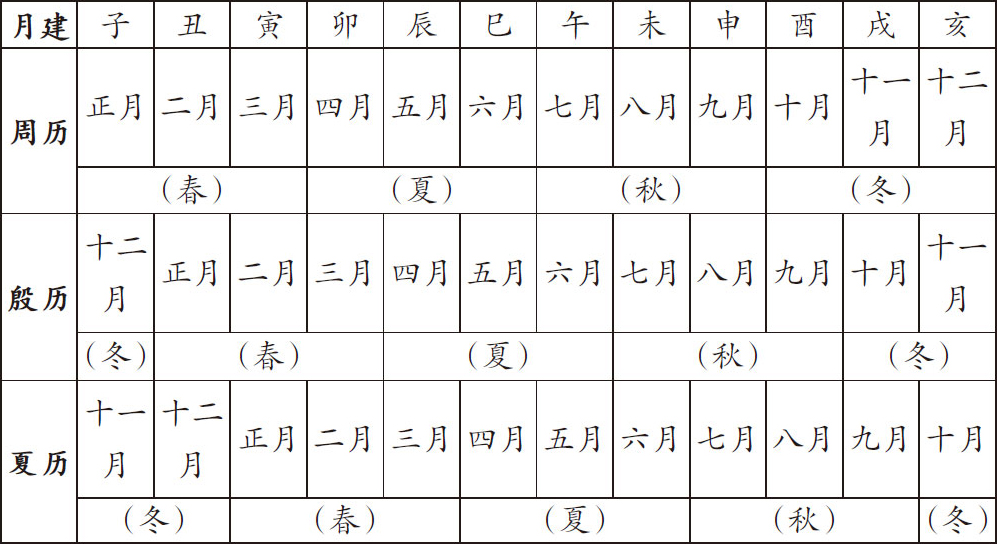

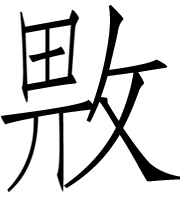

2-3 甲骨文干支表

10和12的最小公倍数是60。十个天干 (甲、乙、丙……癸) 和十二地支 (子、丑、寅……亥) 组合一共有六十种可能,干支组合用来纪日,就是由甲子、乙丑、丙寅等开始,直到辛酉、壬戌、癸亥为止。用来纪日,六十天完成一个循环。这片商代甲骨上所刻的就是从甲子到癸亥的干支组合,一共六十项,非常完整。

这份干支表属于黄组卜辞。 (所属商代王世为文丁至帝辛〈商纣王〉,约公元前11世纪。) 它的功用目前有两种猜测的解释。一种说法以为这是贞人 (占卜的巫师) 练习契刻甲骨文字的习作;另一种说法以为这是贞人计算日期时供核检之用的。

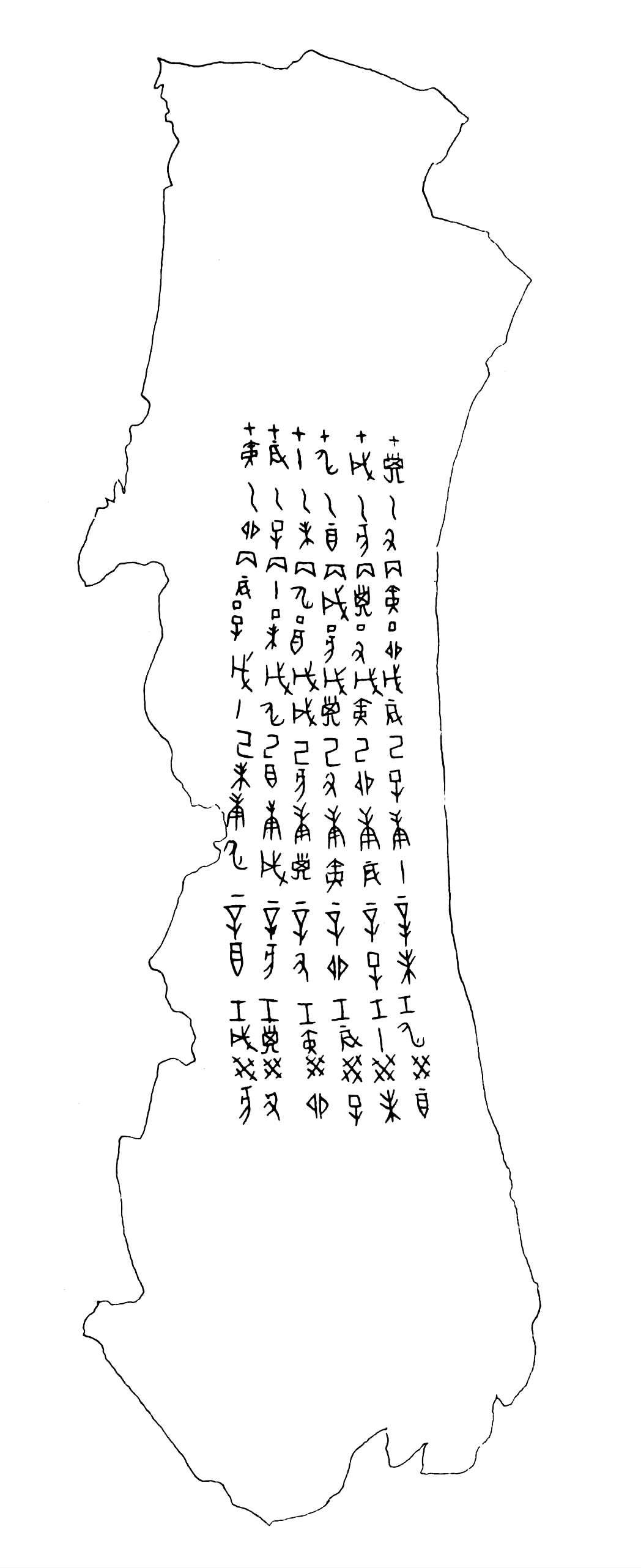

2-4 故宫博物院乾清宫日晷

日晷盘上有十二个时辰的刻度,中竖铜针。

日晷是靠影子辨识时间的工具,必须在有太阳的时候使用。也就是说,太阳落山后至日出之前的大约六个时辰 (约十二个小时) ,人们无法用日晷计时,与这些时辰相对应的日晷上的刻度也是彻底无用的摆设。

|

|

|

|

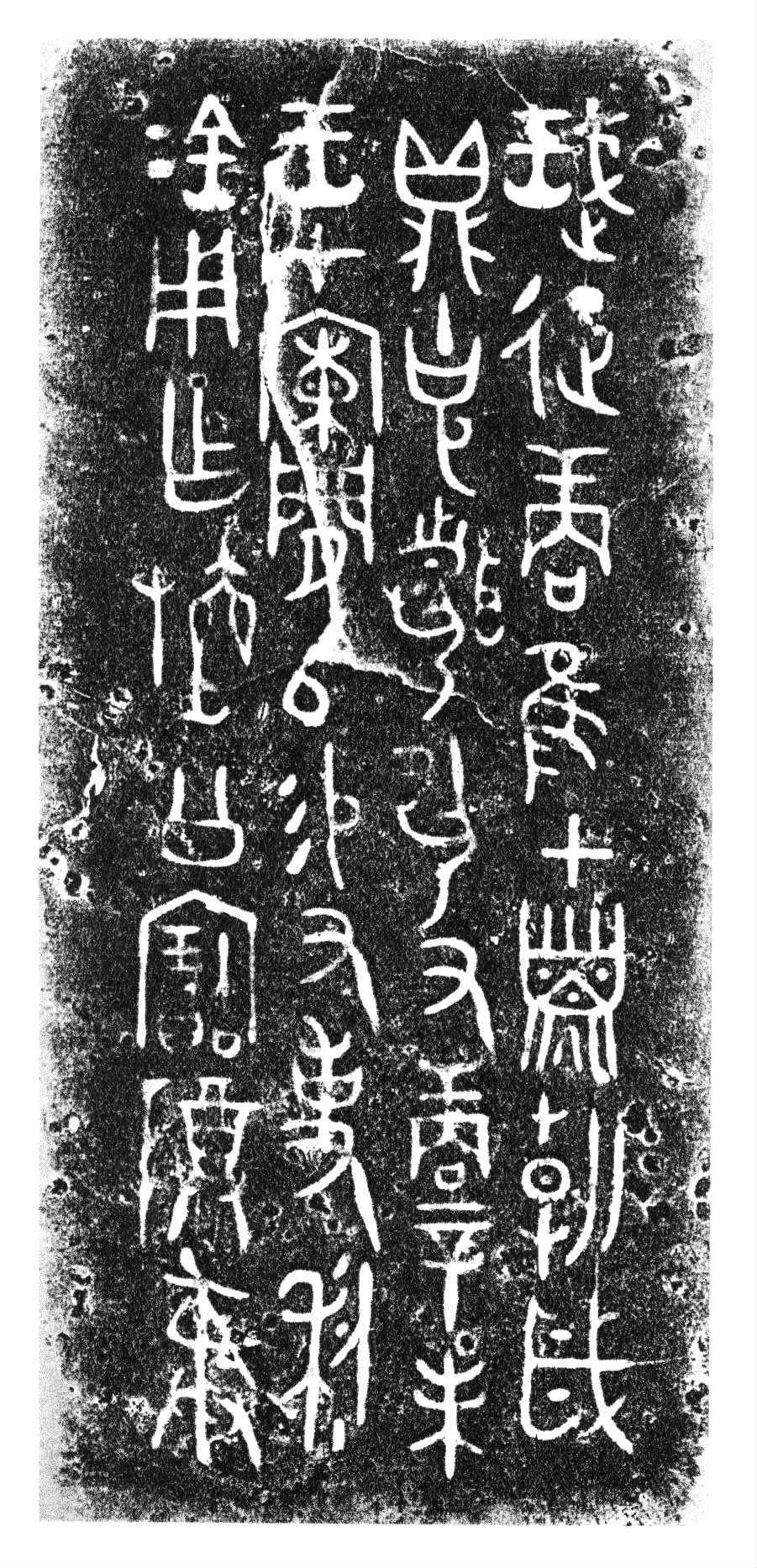

2-5a 利簋(guǐ)

|

||

簋,往最通俗里说,是装米饭的青铜礼器。

利簋铭文古奥,释读上异说很多。被大家最广泛采信的是张政烺(lǎng)做的释文。利簋铭文为:“珷(wǔ)征商,唯甲子朝,岁鼎,克闻夙有商。辛未,王在柬间空(lán)师,赐右史利金,用作旜(zhān)公宝尊彝。”

铭文意思是说,周武王 (珷,就是“武王”) 攻伐商纣王,在甲子日的早晨,岁星正在适当的位置上。经过黄昏到第二天的早晨, (武王的军队) 就把商国攻打下来。在辛未日 (甲子日之后过了七天) 周武王在柬间空师 (“柬间空师”是地名) ,赐给右史利 (“利”是人名) 吉金 (即青铜) 。利用赏赐所得的青铜制作了这个祭祀祖先旜公的青铜簋。

利簋是有关武王克商惟一的直接文物遗存。利簋的发现是1949年以来中国考古学界最重要的事件之一。

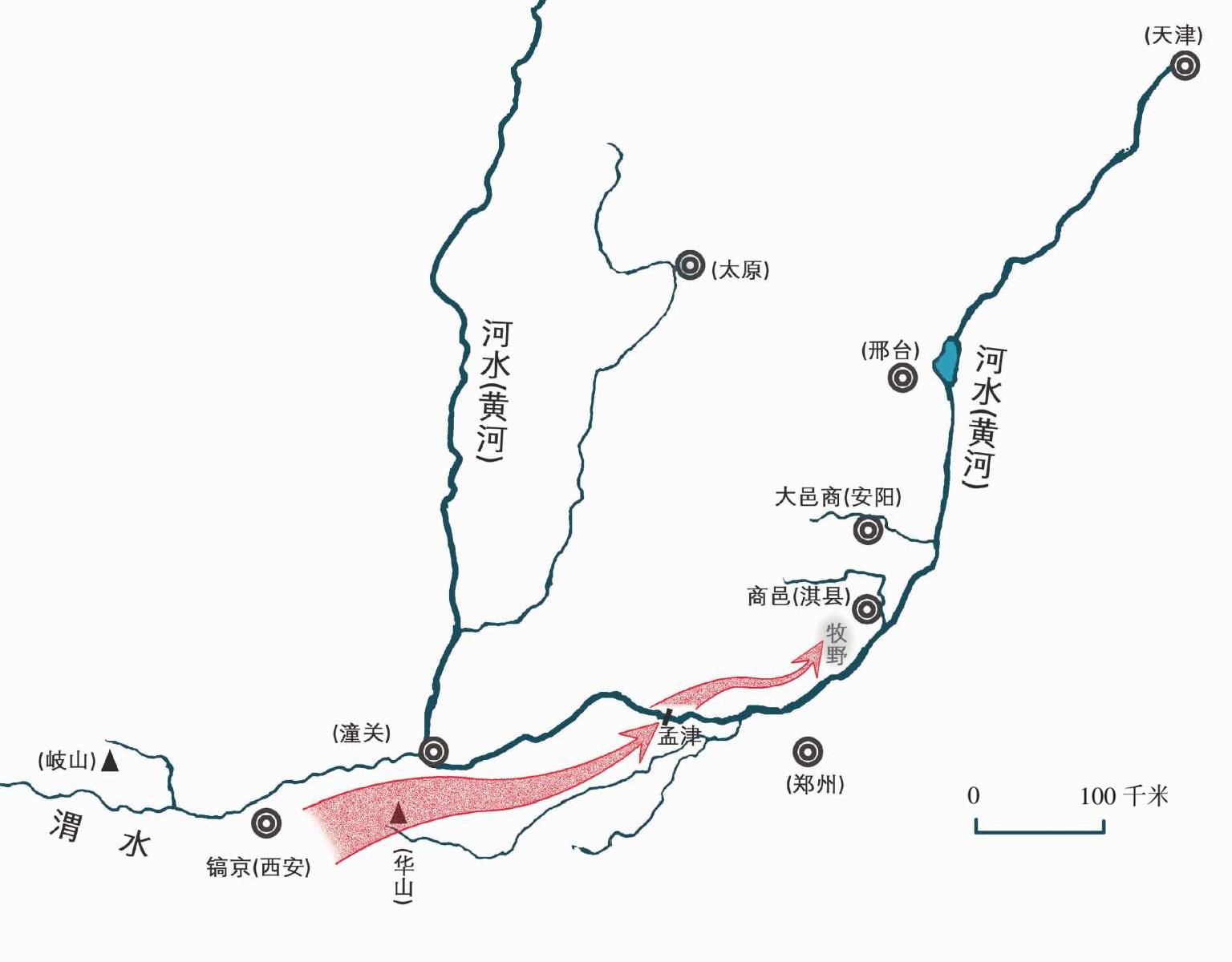

2-5b 武王克商之战行军线路图

利簋铭文中的“鼎”字,训为“当”;“岁鼎”意思就是“岁星在一个适当的位置上”。古人用岁星 (今天的木星) 纪年。古人认为岁星所在分野的国家有福,作战不会失败。周的分野是南天的“柳、星、张”三宿 (《淮南子·天文训》) ,也就是十二次里所谓的“鹑火” (《周礼·保章式》郑玄注) 。所以有人以为“岁鼎”就是说岁星在南天星空柳、星、张宿的区域内,也就是《国语·周语下》中所谓的“岁在鹑火”。关于武王克商的绝对年代,班大卫(David Pankenier)以今本《竹书纪年》中的“五纬聚房”和《国语》中“岁在鹑火”的记录作为最主要的天象依据,推论克商之战时间为公元前1046年1月20日。考虑到“五纬聚房” (五纬聚房其实就是所谓“五星出东方”,见本书《天文》一章“‘五星出东方’彩锦护膊”的注释) 和“岁在鹑火”概念上的模糊性与复杂性,以这两条天象记录作为最主要的推导依据仍然是有诸多问题的。将“岁鼎”解释为“岁在鹑火”是一种富于启发性的努力,但这也未见得就是“岁鼎”一语的正确解读。

武王克商之战的细节,在汉代就已经异说纷纭。商周改朝换代的这个重大历史事件,如果连攻战线路、作战地点都弄不清楚,就更不要说武王克商之战的具体年月日了。

公元前11世纪,周文王 (姬昌) 通过毕生的征伐,获取了中原半数以上诸侯国的归顺与臣服。他沿着渭河,将都城从“岐下” (今陕西岐山县附近) 往东迁移到丰京、镐京。(解放后考古发掘已经证实,丰和镐都在今陕西西安市西南。镐京,在青铜器铭文中也被称为“宗周”。镐,读hào。)迁移后新都城的所在地势平坦,东有华山,北有渭河,南有秦岭 (三道天然屏障围绕) 。丰京、镐京和岐下相比,距离东边商王朝的都城 (今河南安阳小屯) 少大约100公里,并且对于商王朝来说是易守难攻。周文王的迁都,是为克商之战所做的筹备。

周文王死后,武王 (姬发) 完成了克商的伟业。关于克商之战的行军线路,学术界有争论。大体上来说,武王军队所走的线路是从渭河南岸的镐京 (今西安) 出发,沿渭河南岸东行,过渭河黄河交汇口 (今潼关附近) ,继续沿黄河南岸东行至孟津 (今河南省洛阳市北部。“孟津”又写作“盟津”,字面意思是“盟誓的渡口”。) ,从孟津渡过黄河。渡河后的周人军队沿着黄河西岸急行军东北而上 (商代的黄河被称为“河水”。商周之际的古黄河河道走向与今天有相当的不同,入海口在今天津附近,不是在山东东营附近入海。所以甲骨卜辞提到商代的黄河,可以见到“河东”“河西”,却没有“河南”“河北”。) ,在牧野和诸侯会师后,展开了甲子日的冲杀决战。最后的克商过程倒是很迅速,一天一夜就取得了全面的胜利。从我们对于文献的基本掌握来看,整个克商之旅从出发到完成经历过月亮的两次“朔” (月缺) ,所花费的时间应该在四十天左右;商与周的王都距离决定了克商之旅的行程,总计约500公里。

克商之战的具体地理位置是有争议的。关于被攻克的商国王都,一种说法以为是在今河南省安阳小屯。考古发掘证实,从盘庚迁殷直到商朝灭亡,商国王都一直在今安阳地区。在殷墟第五期的甲骨卜辞里,它被称作“大邑(yì)商”或者“天邑商”。另一种说法以为商国被攻克的是“朝(zhāo)歌” (今河南省淇县) 。朝歌是商纣王在安阳王都南60公里处建立的“离宫别馆”,它在殷墟第五期卜辞中被称为“商邑”。从《尚书·牧誓》等文献来看,学术界大多认为周武王攻克的商国王都是“商邑”,也就是“朝歌” (今淇县) 。但是1963年陕西宝鸡出土的何尊 (见本书第259页) 铭文说:“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:‘余其宅兹中国,自之乂(yì)民。’” (周武王攻克商国的“大邑商”〈今安阳小屯〉王都以后,举行祭天仪式。武王说:“我要在天下的中心建立都城,在这里统领百姓。”) 何尊的铭文说明,武王克商文献中攻克的所谓王都,究竟是安阳王都 (大邑商) 还是朝歌 (商邑) ,仍有待于未来考古工作的进一步澄清。

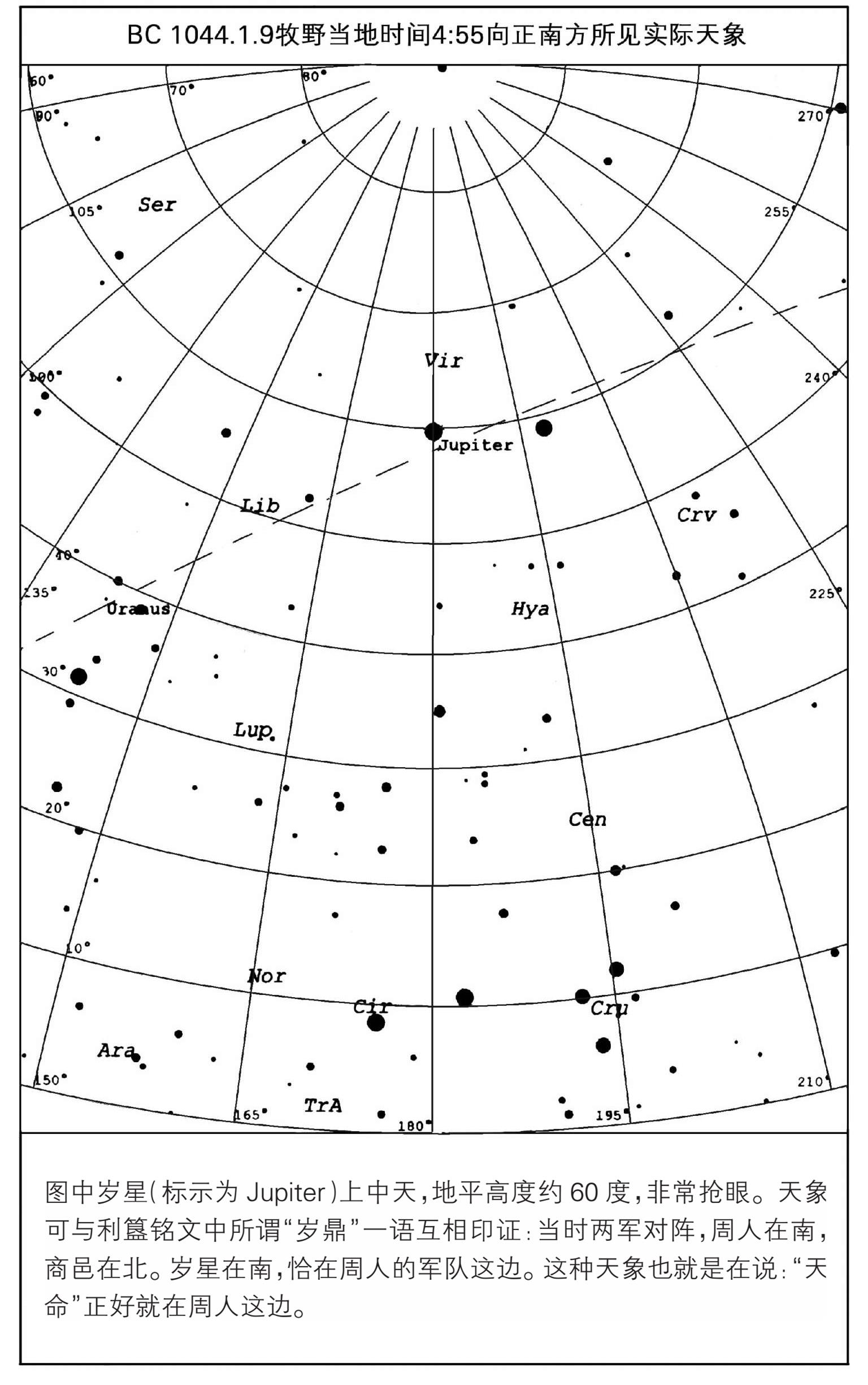

2-5c 周武王出师前天象图 (据江晓原)

相应地,克商过程中战斗最激烈的牧野的地理位置也就需要推敲。《尚书》孔颖达疏说牧野位于武王所攻克的商国王都的南面,与王都的距离大约七十里 (这里的“里”指的应该是唐代的“里”) 。旧说牧野在“河南汲县南”,今人多附会说牧野在今河南新乡市附近。新乡距淇县 (朝歌) 约40公里,已经到了冷兵器时代步兵大部队一日一夜行走的极限。在牧野会师、誓师、布阵、血战和完全控制王都的过程占据了克商之战的主要时间,与从今新乡行军到今淇县需耗费的巨量时间相龃龉(jǔ yǔ)。把今天的新乡解释成武王克商之战的牧野所在是错误的。

《尔雅》上说,“牧”的意思是郊外,所以有人以为牧野就是“郊外的原野”。武王克商之战使得“牧野”一词由泛指变成了特指。另一批以于省吾为代表的学者以为,古时“妹”“牧”双声互通,是通假字。“朝歌”是商邑在春秋时期以后的名字,在春秋以前它叫做“妹土”。所谓“牧”,就是“妹”,就是商邑 (朝歌) 。这两种观点的原因细节不一致,但是结论是一致的:“牧野”就是“牧之野”,也就是商邑城外的空旷原野。“牧野之战”,文意不过是“兵临城下之战”而已。

关于武王克商之战的具体时间,因为历史文献的纷杂、矛盾和真伪难辨,历来结论悬殊。刘歆(xīn)以《三统历》为基础,推算武王克商之年是公元前1122年;裴骃(péi yīn)引《古本竹书纪年》,以为是公元前1027年。近年根据倪德卫(David Nivison)、夏含夷(Edward Shaughnessy)和班大卫(David Pankenier)的研究,论争范围被显著缩小到公元前1046至公元前1045年之间。江晓原等则走了另外一条研究途径。他们对武王伐纣过程的天象记录进行了筛选,用M.Standish研发的行星历表数据库软件DE404进行推算,其推算结果是收敛、惟一的:武王克商之战发生在公元前1044年1月9日。 (江晓原在《回天》一书中说他们所采信的“牧野”对应于今天的“河南汲县北”。考虑到安阳、淇县和新乡最远距离仅约百公里,相应的天象差别很小,天象回推也还不至于因地理位置的差异而产生根本性疏误。) 假设《武成》《世俘》中相关历日记录并无大谬,假如中国的干支纪日法从公元前11世纪一直到今天都没有错乱和中断,且江晓原 (处理天象记录过程中所依赖的) 对金文月相术语的理解不被未来新出土的青铜器铭文动摇,那么江晓源的推算将比使用传统方法获得的结果更有吸引力。

2-5d 牧野之战清晨天象图 (据江晓原)

根据江晓原的推算,武王克商之旅始于公元前1045年12月3日 (丁亥) 。那是下着雪的冬天 (《六韬》《吕氏春秋》) 。凌晨,残月挂在房宿“天驷”之上;黎明,太阳从银河在东天的尽头升起;黄昏,辰星 (今称水星) 出现在西北天空(《国语·周语下》“月在天驷”,“日

在析木之津”,“星在天鼋〈yuán〉”)。这一天,武王的军队祭祀上天和先祖,誓师要承受天定的“大命” (受命于天) ,去攻取商国。誓师之后,岁星出现在东方 (《淮南子·兵略训》) ,周武王的军队从镐京 (今西安市西南) 出发,在严寒的冬季沿着渭河、黄河南岸向东日夜兼行。经历了时断时续的风雪和一次月缺,周王的军队抵达孟津。稍做休整后,在公元前1044年1月3日 (戊午) ,周人从孟津渡过黄河 (《史记·周本纪》) 。雨雪越下越大,周人却东北而上,逆着风雪开始了向商国王都 (商邑,今河南淇县) 的急行军。商纣王也得知了周武王要自西南方攻来的讯息,在王都商邑附近集结了他所有的兵力。又经历一次月缺之后,公元前1044年1月8日 (癸亥) 的晚上,周国的军队抵达商邑南郊的牧野,和赶来的诸侯在深雪湿滑的莽原会师。武王布阵还没有完成,牧野天上又落下了凄冷的雨。 (《国语·周语下》) 牧野冷雨中的长夜,周人军阵中燃起繁密的火光,仿似满天星斗。经过一个漫漫的长夜,雨和雪都停了,岁星升到正南方 (上中天) ,这对周人来说是无比吉利的天象。 (利簋铭文、《武成》《世俘》) 这是上天用星斗向周人昭示:你们将承受天命,取代商国数百年的政权,拥有中国的土地。

在公元前1044年1月9日 (甲子日) 这一天的黎明,周武王左手执青铜钺(一种横柄大斧头。钺,读yuè),右手执白尾旗,在牧野做最后一次战前动员。武王说:远来辛苦了,西土周国的士兵!和我会师的诸侯兄弟与臣民,举起你们手中的武器,听我宣誓。商国现在是母鸡报晓召唤太阳的升起。商纣王只听信妇人的言语。他轻蔑宗庙,他废弃祭祀,他背叛祖先与亲属,他任用奸人来残害百姓。今天,我是恭行上天对他的责罚。我们作战要注意控制,军阵整体向前推进,千万不能混乱。我们要鼓足勇气,像奔扑的虎,像发怒的熊。在这个兵临敌方城下的时候,谁都不许退缩。临阵脱逃的人,杀无赦! (《尚书·牧誓》)

商国和周国都穷尽本国的兵力,在牧野生死一战。老谋深算的吕尚 (“吕尚”就是传说中的“姜太公”。他的母姓姜,父氏吕,名尚。) 协助周武王制定了战略部署,指挥精锐敢死队和战车队向商王的军阵直接进攻。商纣王却将自己最精锐的战斗力放在阵后,想用比较弱的士兵先消耗掉一些周人的力量。阵亡士兵的血流遍了整个牧野,在严寒的天气里都没有结冰。商纣王的战略失误了:商国军阵前部士兵是最弱的,他们在武王军队的锋锐进攻之下溃败,引发了战局的倾覆。逃散的商国军队就像是决堤的洪水。 (《逸周书·克殷解》) 周文王、周武王两代人近半个世纪的韬光养晦、苦心营谋没有白费,他们终于等到了这一天。商纣王战败,退到商邑内的鹿台,用玉璧环绕住自己的身体,点火自焚而死。从甲子日凌晨开始,克商之战如同升上牧野天空的流星,火光银烂中转瞬即逝。到了第二天 (乙丑日) 太阳升起的时候,“天命”已经落实到周朝姬姓宗族手中。

克商这一年周武王的年龄也有争议。因为文献没有直接的记载,后人旁敲侧击推出四十、五十、九十诸说,有的数字简直滑稽得令人捧腹。在一堆以讹传讹的数据里,我们愿意毫无根据最善意地选择五十岁这一说。孔子说,五十而知天命。真要往浑里扯,把《论语》和武王克商事件攀上关联也不是什么难事。

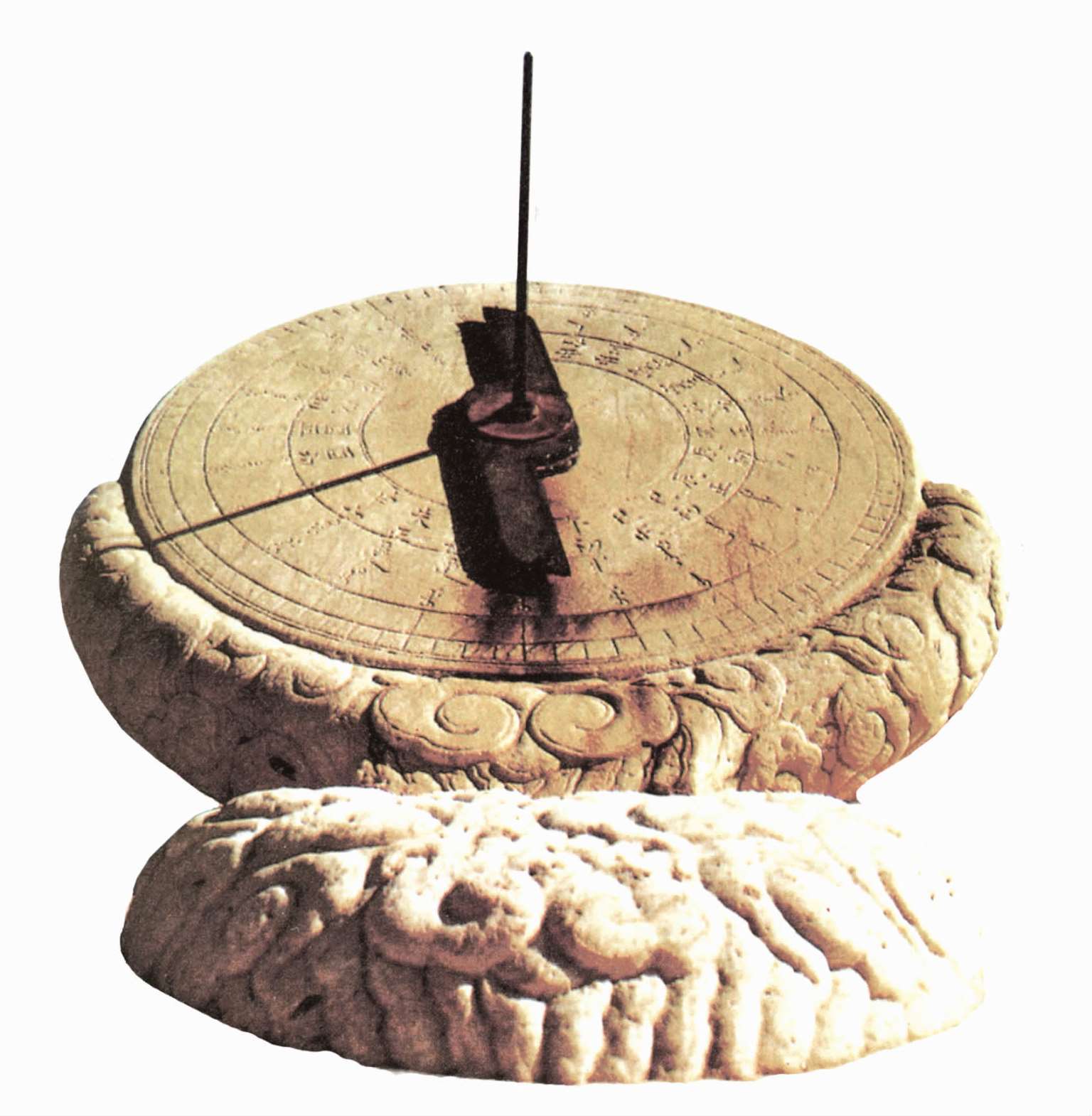

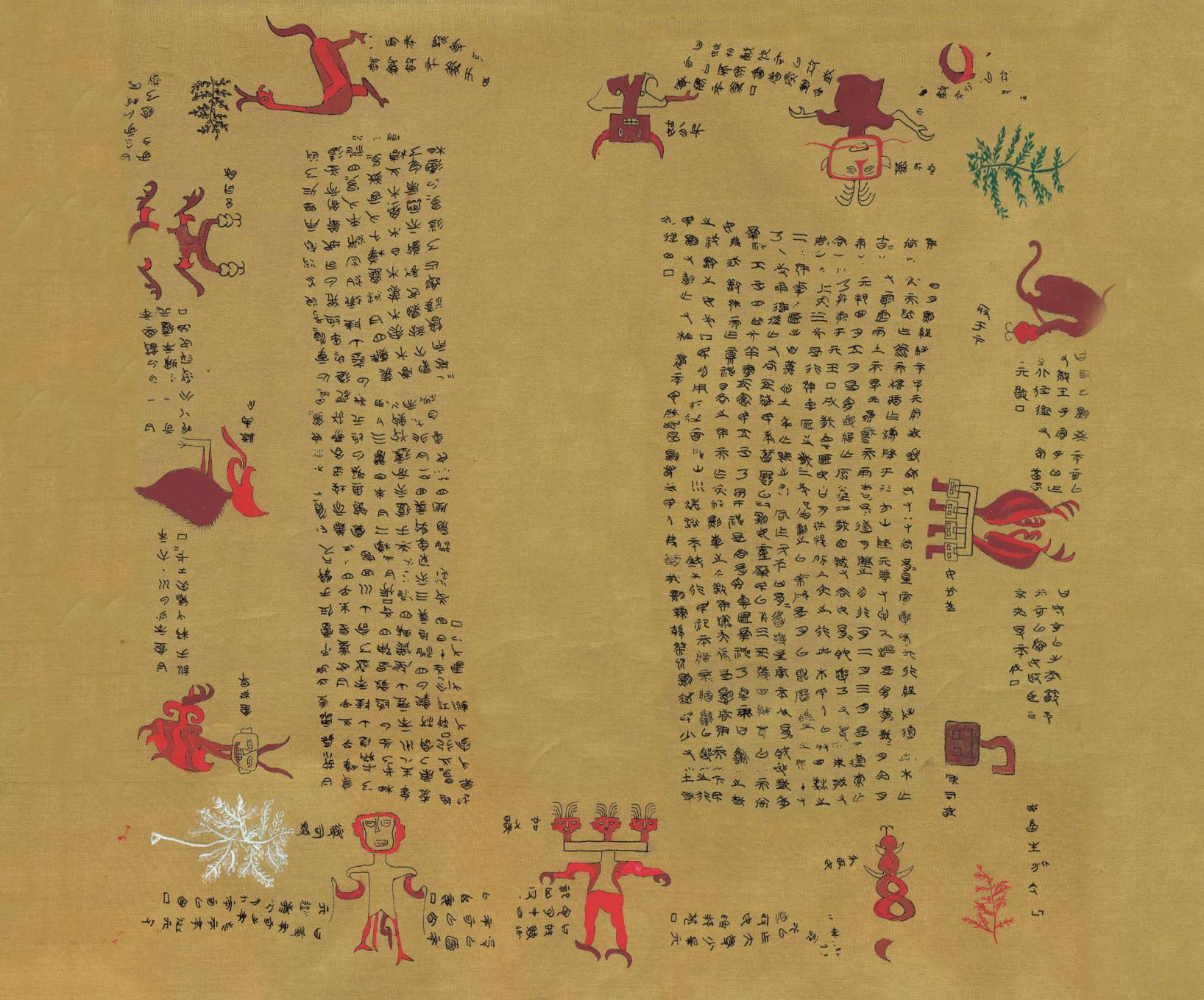

2-6 长沙子弹库战国楚帛(bó)书摹本

楚帛书20世纪30年代在湖南长沙被盗掘出土,后被美国人柯强(John Hadley Cox)骗走 (另一种说法是帛书当时的拥有者蔡季襄委托柯强到美国去销售) ,携去美国,现存于美国华盛顿赛克勒美术馆。

楚帛书是写在厚的丝织品(即所谓“帛”或“缯〈zēng〉”)上的。帛书方位如同地图,上北下南左西右东。东南西北四个方位依次写有春夏秋冬十二个月的月名及月令。月名和《尔雅》的十二个月月名基本相同,帛书中央十三行部分是帛书的甲篇,八行部分是帛书的乙篇。乙篇与甲篇文字相反。十二月令部分则被定为帛书的丙篇。

帛书四角画有彩色树木。东北、东南、西南、西北四角树木分别为绿、红、白、黑四色,代表春、夏、秋、冬四季。

楚帛书很多地方显得条理不清,内容跳跃,不过我们仍能从帛书甲、乙篇中读到大量历法细节和中国最古老的创世神话。丙篇文字残损,编连繁琐,限于篇幅,这里就从略了。

楚帛书甲篇逐字译写成白话文如下:

如果一年出了十四个月 (历法置闰出错,一年内有了两个闰月) ,一年的长短就出毛病了。星辰逆乱,草木不生。天显凶兆,地上出现山崩和洪水。荧惑和岁星犯月,地上会结霜,下泥浆雨 (沙尘暴) ,这都是制定历法的官员失职。一月、二月、三月中不能置闰月,否则会有“逆终亡”的灾殃;四月、五月中也不能置闰月,否则会有“乱纪亡”的灾殃。

(如果推错历法) 国家的东邻、西邻会发起战争,带来祸乱。

岁星所在的区域对应着人间的邦国。如果天上有五妖星运行,春夏秋三季刮寒风影响草木蕃(fán)息、人民生计的话,夏季应该在手腕上系五彩丝线避免灾祸。在夏季五月还应举行傩祭(戴面具跳娱神舞蹈。傩,读nuó)以驱邪扶正。一年应该只有十二个月。当天上的荧惑影响到邦国时,会有凶祟从地底深处升起,天上出现无尾的彗星,给人间带来灾害。日月星辰全都错乱,人们无法掌握农时,大雨也不按时候下。如果下民无知,死守已经出错的历法,迷废三恒 (四极) ,违乱天常,会把群神、五正 (即今天的金、木、水、火、土五星) 和四辰全搞乱。必须重建四极 (从基本天象观测出发重建定历坐标) ,安抚民众,五正才分明,人们才能祭祀到该祭的天神。这就是所谓天上星宿对各自所在天空区域的影响力。天帝说:“啊,你们不要不敬神。当天赐福佑时,神把福佑分发给你们。当天降灾害时,神把灾害打折扣减轻一些。敬神的祭品要齐全。按照天象去祭神。万物的生长形成都由天决定 (按:即所谓‘万物天成’‘成惟天定’) ,下界民众必须遵守天象法则,恭敬而不能违背。”

下民不能移动更换诸神的灵位。即使山川、河谷不敬天帝,下民祭祀不庄重,天帝仍将消除这些乱行的后果,让人民有衣食,互不侵扰。如果人对神怠慢太大,天上出现不吉的霓(ní),而人民大众也不知道,那就叫他们在过年的时候执绸缎跳舞 (按:一如现在过年扭秧歌舞红绸) ,跳完舞也就没事了。当然,如果是河流出现洪水决堤,你们千万不要垒土阻挡 (那是神的事情) ,洪水泛滥时筑堤动土,凶。

楚帛书乙篇逐字译写成白话文如下:

颛顼(zhuān xū)这个地方的“有熊氏”伏羲,以渔猎为生。当时天地浑茫昏暗,迷雾漫漫,不刮风也不落雨。伏羲娶祖沙氏 (传说中靠煮海为盐谋生的部族) 的女子女娲(wā)为妻,生了四个孩子。他们在浑茫中奔走,分身化成禹和契 (按:禹指治水的“大禹”;契指商国人先祖“商契”,或指大禹的儿子“启”) 来管理土地。 (按:原文古奥,或可附会上禹使用“息壤”的传说) 禹和契用晷(guǐ)仪测天,天地就分开了。天地初开,山川都不稳固,于是禹和契给山陵河海都起上名字;他们用天地间的热气寒气为山陵定形,疏清河道使江河平顺。那时还没有日月,于是伏羲女娲的四个儿子出来轮守,形成春夏秋冬四个季节。四时运作一个轮回,就形成一岁 (一年) 。

伏羲女娲的长子叫青干 (绿叶繁茂) ,二子叫朱单 (繁花似火) ,三子叫黄难 (黄叶凋落) ,四子叫黑干 (枯枝兀立) 。青、朱、黄、黑相代成岁后又经历了千百年,才有了日月。九州不平,山陵倾侧倒塌。于是四神出来修复了倾覆受损的大地,并用青、红、黄、白、黑五木之精作为柱子来支撑天。炎帝命祝融遣四神降临人间,安定日月星(辰按:即“甲篇”中所谓“三恒四极”)。炎帝说:“ (应分天为九天,) 如果违背九天的划分,会有大的灾难。你们要小心,不能冒犯天灵。”帝夋(jùn)于是制定了日月运行的规律。

共工推步用十干 (即甲、乙、丙、丁……癸) 纪日,并在历法中设置闰月,让百神、风雨、辰祎(yī)不能乱作。共工把日月运行的历法传给“相土” (“相土”是“契”的孙子,是商代商国人的祖先) ,并且增加了一天中“宵、朝、昼、夕” (黑夜、早晨、白天、黄昏) 的概念。

甲篇:

唯▊▊四月则

绌不得其当。春夏秋冬,▊又▊常。日月星辰,乱逆其行。

绌不得其当。春夏秋冬,▊又▊常。日月星辰,乱逆其行。

绌逆乱,卉木亡常。▊▊夭,天地乍羕,天

绌逆乱,卉木亡常。▊▊夭,天地乍羕,天

将乍汤,降于其方。山陵其堕,有泉厥汨,是谓李。李岁▊月内,月吉吉▊▊又电

将乍汤,降于其方。山陵其堕,有泉厥汨,是谓李。李岁▊月内,月吉吉▊▊又电

土,不得其参职。天雨▊▊▊,是逆月闰之匆行。一月二月三月,是谓逆终亡,奉▊▊其邦;四月五月,是谓乱纪亡。

土,不得其参职。天雨▊▊▊,是逆月闰之匆行。一月二月三月,是谓逆终亡,奉▊▊其邦;四月五月,是谓乱纪亡。

▊▊其岁,西国有吝;如日月既乱,乃有霓▊;东国有吝,▊▊乃兵,▊于其王。

▊▊其岁,西国有吝;如日月既乱,乃有霓▊;东国有吝,▊▊乃兵,▊于其王。

凡岁德匿,女▊▊▊,惟邦所▊妖之行,卉木民人,以▊四浅之。尚▊▊上妖,三时是行。惟德匿之岁,三时▊暑,继之以

降,是月以娄,

降,是月以娄,

为之正。惟十又二▊,惟李德匿,出自黄泉,土身亡

为之正。惟十又二▊,惟李德匿,出自黄泉,土身亡

,出内▊同,作其下凶。日月皆乱,星辰不冋。日月既乱,岁季乃▊。时雨进退,亡有常恒。恭民未智,

,出内▊同,作其下凶。日月皆乱,星辰不冋。日月既乱,岁季乃▊。时雨进退,亡有常恒。恭民未智,

以为则,毋童,群民以▊三恒堕,四兴霓,以▊天常。群神五正,四兴失羊。建恒属民,五正乃明,百神是享。是谓德匿,群神乃德。帝曰:繇▊之哉,毋弗或敬。惟天乍福,神则各之;惟天乍妖,神则惠之。▊敬惟备,天象是恻。成惟天▊,下民之式,敬之毋忒。

以为则,毋童,群民以▊三恒堕,四兴霓,以▊天常。群神五正,四兴失羊。建恒属民,五正乃明,百神是享。是谓德匿,群神乃德。帝曰:繇▊之哉,毋弗或敬。惟天乍福,神则各之;惟天乍妖,神则惠之。▊敬惟备,天象是恻。成惟天▊,下民之式,敬之毋忒。

民勿用▊▊百神,山川

浴,不钦▊行,民祀不

浴,不钦▊行,民祀不

,帝将繇以乱逆之行。民则有

,帝将繇以乱逆之行。民则有

,亡有相扰。不见陵▊,是则霓至。民人弗智,岁则无绡,祭▊则返,民少有▊,土事勿从,凶。

,亡有相扰。不见陵▊,是则霓至。民人弗智,岁则无绡,祭▊则返,民少有▊,土事勿从,凶。

乙篇:

曰故▊熊雹戏,出自耑

,位于

,位于

▊,厥▊

▊,厥▊

,▊▊▊女,梦梦墨墨,亡章弼弼,▊每水▊,风雨是於。乃取

,▊▊▊女,梦梦墨墨,亡章弼弼,▊每水▊,风雨是於。乃取

▊子之子曰女填,是生子四。▊▊襄,而

▊子之子曰女填,是生子四。▊▊襄,而

是格。参化号咷,为禹为萬,以司堵襄,咎而止达,乃上下朕传,山陵不

是格。参化号咷,为禹为萬,以司堵襄,咎而止达,乃上下朕传,山陵不

,乃命山川四晦,▊▊热气寒气以为其

,乃命山川四晦,▊▊热气寒气以为其

,以涉山陵,泷汨

,以涉山陵,泷汨

澫。未有日月,四神相代,乃止以为岁,是惟四时。

澫。未有日月,四神相代,乃止以为岁,是惟四时。

伥曰青▊干,二曰未四单,三曰▊黄难,四曰▊墨干。千有百岁,日月允生。九州不坪,山陵备逼,四神▊▊,至于

天旁童,攼

天旁童,攼

之青木、赤木、黄木、白木、墨木之棈。炎帝乃命祝融以四神降,奠三天维,思

之青木、赤木、黄木、白木、墨木之棈。炎帝乃命祝融以四神降,奠三天维,思

奠四极,曰:“非九天则大逼,则毋敢

奠四极,曰:“非九天则大逼,则毋敢

天灵。”帝夋乃为日月之行。

天灵。”帝夋乃为日月之行。

共攻夸步十日,四时▊▊神则闰四▊,毋思百神风雨晨祎乱作。乃逆日月,以传相土,思有宵有朝,有昼有夕。

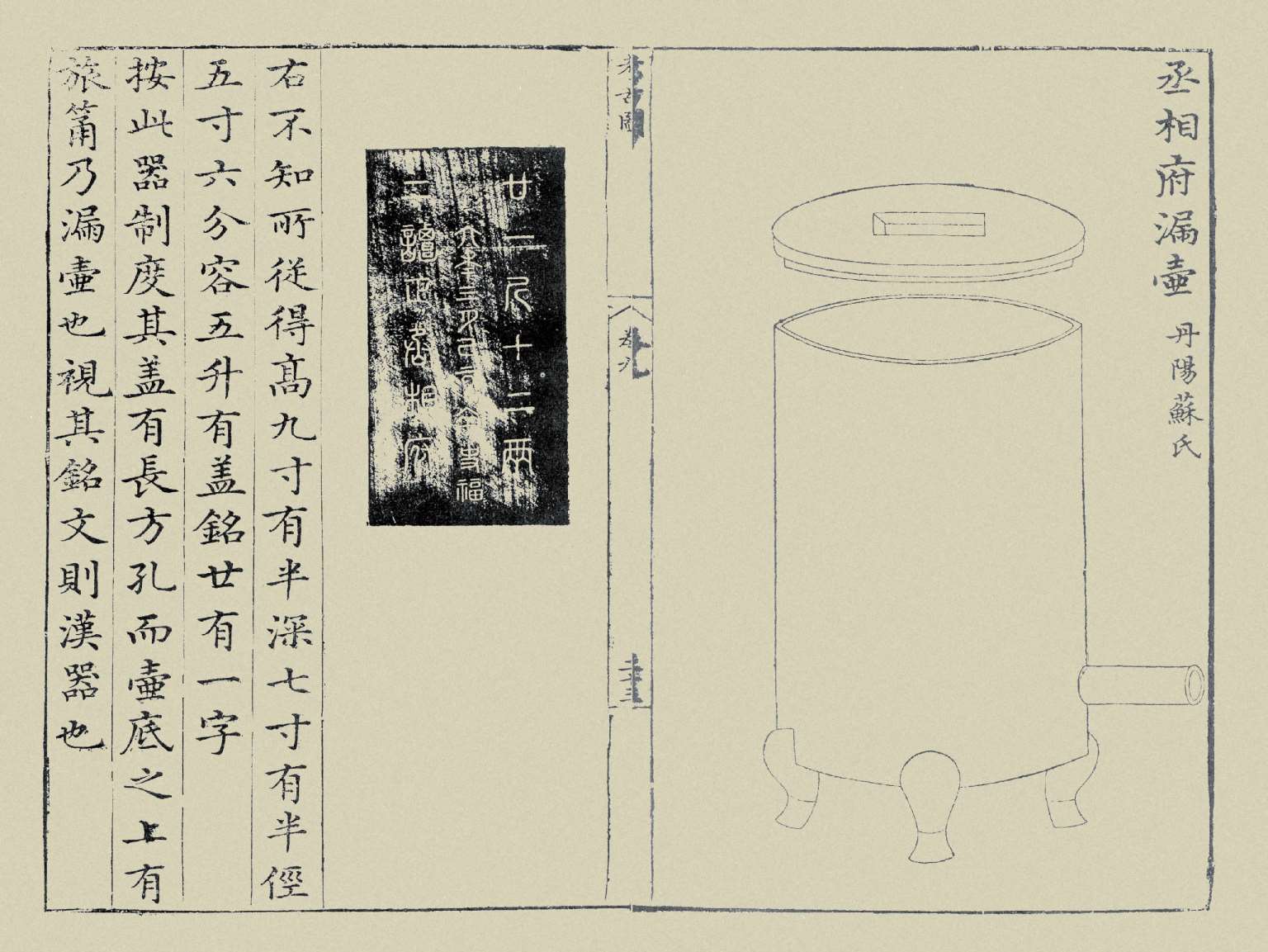

2-8 汉代丞相府浮箭漏壶

漏壶起源于新石器时代。漏壶利用壶中残留的水量来评价时间的流逝。《考古图》中的漏壶里原应配有浮在壶内水中的箭,箭上有刻度。箭垂直于水面浮在壶中,通过壶盖上的长方孔伸到壶外。随着漏壶中水的减少,箭就在壶中下沉。因为漏壶漏水的快慢和壶中水的高度有关,所以浮箭上的刻度也是不均匀的。

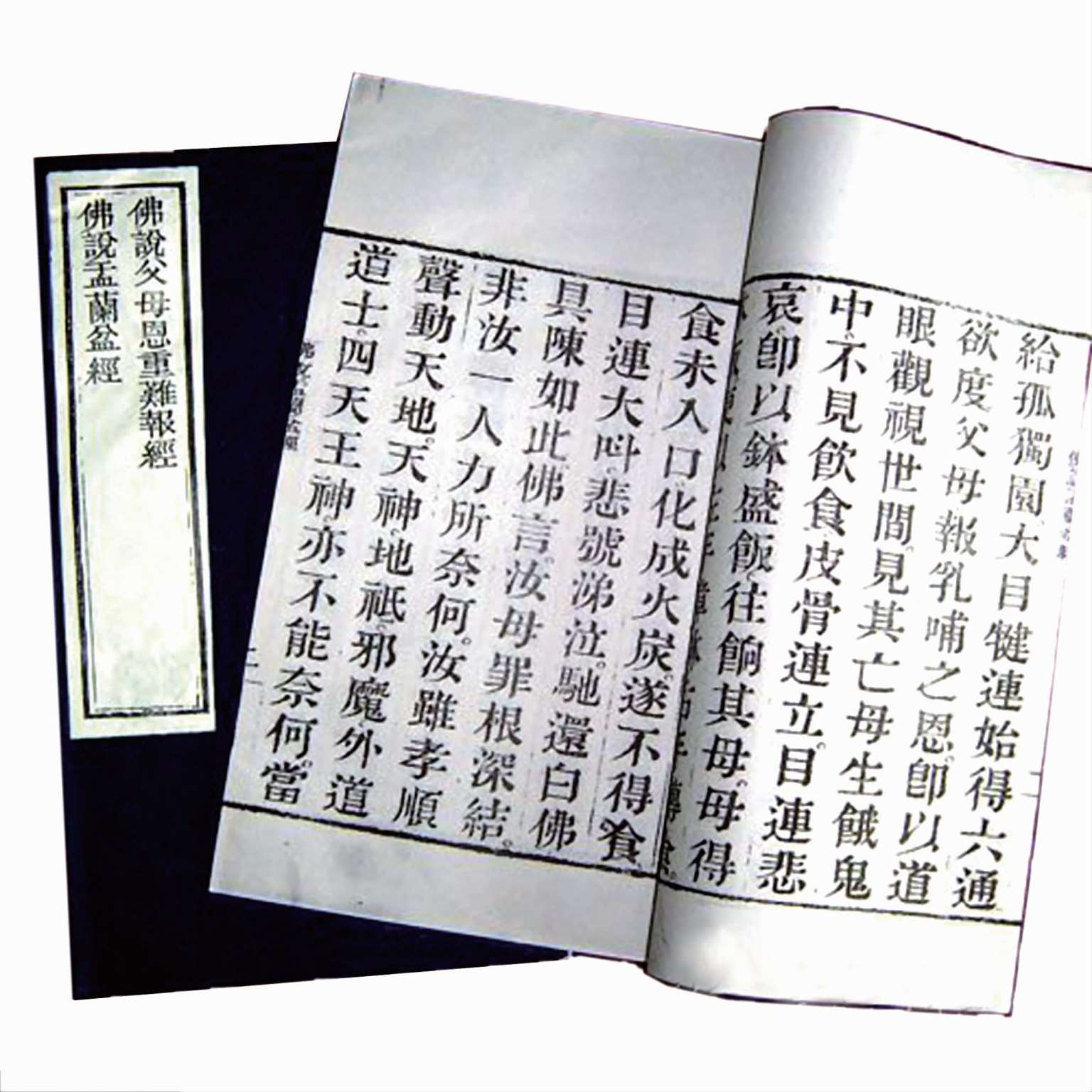

2-9 《佛说盂兰盆经》《佛说父母恩重难报经》《瑜伽焰口》

阴历七月十五日是中元节,或称盂兰盆节。中元一词是道教名称,盂兰盆则是佛教名称。民间又将这一天俗称作“鬼节”。

中元节是中国人非常重要的祭祀去世亲人的节日,意义不在清明节之下。中元节的传统到20世纪50年代曾一度中断,不过近年在民间又自发地得到了很大的恢复。

中元节又叫盂兰盆节。盂兰盆是梵文Ullambana的音译,这个词原意为“从苦难中拯救”,中国旧译“解倒悬”。盂兰盆节的来历和目犍连 (也就是中国民间目连戏的男主角目连) 救母的故事有关。

这个故事就记录在《佛说盂兰盆经》里:目犍连得了六神通以后,用法力观看世界,发现自己已经去世的母亲堕入饿鬼道中。目犍连送给母亲饭食,可是饭一递到母亲手上就化成火炭。

目犍连哭着求世尊解救。世尊说,你母亲生前 (喜欢吃鱼籽,所以杀生数量太大) 罪孽深重,想要解救她,凭你一人之力无法完成,凭我一人之力也无法完成。我们只有凭借佛、法、僧这“三宝”的力量,才能解救她。世尊告诉目犍连,每年七月十五日,是佛欢喜日,我们都要集结佛法僧三宝的力量,超度我们的七世父母。

这个故事的内涵,其实还远比它表面上看要来得深刻。最初的佛教是小乘佛教(梵文Hīnayāna),也就是只管修行超度自己,不理世事,只能装一个人的“小车”。而盂兰盆经讲的是大乘佛教(梵文Mahāyāna),也就是除了自度之外,还要“度人” (超度别人) 的,能装很多人的“大车”。(梵文中yāna意为“车乘”,hīna是小,mah觀是大,Hīnayāna就是“小乘”,Mahāyāna就是“大乘”。)实际上,佛教界内的人大多认为盂兰盆的故事讲的就是小乘佛教向大乘佛教转化的原因。为了超度自己故去的亲人以及拯救孤魂野鬼,小乘佛教就发展成为需要结合佛、法、僧三宝力量的大乘佛教。 (在中亚发源、北传到中国的佛教到唐代以前还小乘、大乘并存。唐代中国流行的就基本上全是大乘佛教了。当然,小乘佛教向大乘佛教转化的真正原因和过程远比目连救母这个故事本身复杂得多。限于篇幅这里不介绍。)

每年阴历七月十五,也就是民间俗称的“鬼节”,中国人都会给家里去世的亲人烧纸钱。佛教寺庙里也会举办法事活动,超度亡灵,给饿鬼施食,同时祝年长者健康长寿。这种法会活动,就叫做“放焰口”。

“放焰口”原本是佛教密宗的仪轨,现在却广为北传大乘佛教寺庙采用。按照《瑜伽焰口》的说法,饿鬼颈如细针,不能进食。做法事的法师结合佛、法、僧三宝的力量,用密咒使饿鬼喉咙变粗。法师们向空中撒米,使得饿鬼能吃上一顿饱饭。这里的“焰口”,就是颈如细针、面上喷火的饿鬼的名字。讲放焰口起源的故事的佛经是《救拨焰口恶鬼陀罗尼经》,故事内容与《佛说盂兰盆经》有相似性。

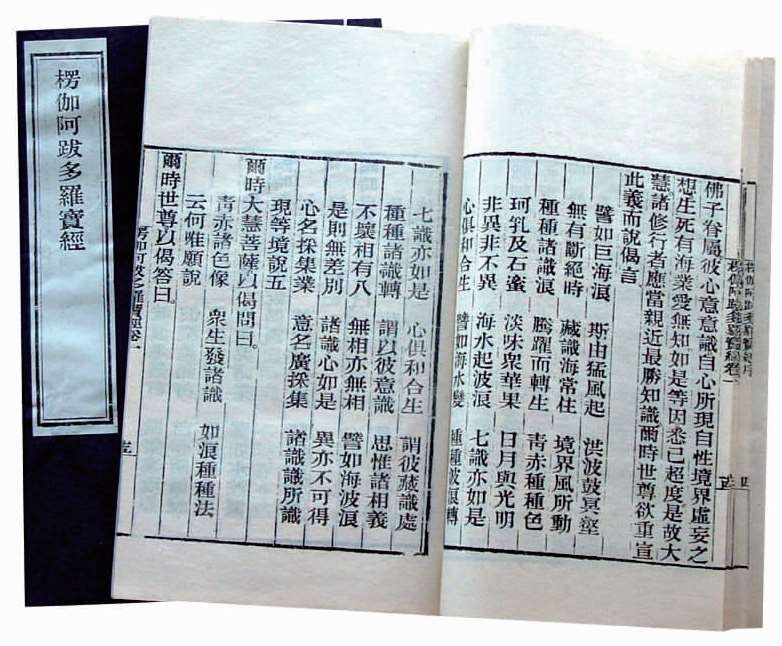

2-10 《楞伽阿跋多罗宝经》

伽,按照音韵学近世观点,读“qié”,比如《洛阳伽(qié)蓝记》《瑜伽(qié)师地论》《楞伽(qié)阿跋多罗宝经》。实际上,“伽”字表达的是梵文的音译。所谓伽蓝,梵文是saṃghārāma,意思是“寺院”;所谓瑜伽,梵文是yoga,意思是“融合”;所谓“楞伽”,梵文是Lanka,也就是今天的斯里兰卡。梵文中的ka、ga、gha都被音译为“伽”。从我们今天对于梵文发音的认识来看,从我们对地名“兰卡”的读音的历史演变认识来看,“伽”读作ji觀是比较好的。伽蓝当读作jiā lán,瑜伽当读作yújiā,楞伽当读作léngjiā。根据旧的音韵学方法,把“伽”刻意读作qié,反倒是刻舟求剑了。

《楞伽阿跋多罗宝经》梵文名称是Lankāvatāra Sūtra。Lanka是“兰卡”,avatāra是“进入”,Sūtra是“经”。这部经文名称的意思是说:这是世尊经过大雪山,入狮子国 (兰卡) 讲课的讲义。 (所以它的另外一个译名是《入楞伽经》。) 它在中国目前流传有三个汉译本,通常也被简称为《楞伽经》。

《楞伽经》奥义深湛,文辞优雅,在《六祖坛经》产生之前是中国禅宗最重要的传法经典。大圆镜智、万象光明的心心相印全都与此有关。这部经文起于大慧菩萨向世尊问的一百零八个问题,结束于“修行的人为什么不应该吃肉”的《断肉品》。《断肉品》与世人通常简单认为的说教不同,充满了理性的平实。