通过组织宗族和强化父权而扩展父系继嗣群,终究会因亲缘渐疏和协调成本剧增而遭遇极限,西非约鲁巴宗族社区和华南众多单姓村显示了,其规模最多比狩猎采集游团高出一两个数量级(几百到几千人),若要组织起更大型社会,便需要借助各种社会黏结剂,将多个父系群联合成单一政治结构,而婚姻是最古老也最常见的黏结剂。

婚姻的黏结作用,在前定居社会便已存在,列维-斯特劳斯发现,相邻的若干继嗣群之间建立固定通婚关系,以交表婚之类的形式相互交换女性,是初民社会的普遍做法;持久通婚维系了群体间血缘纽带,促进语言上的融合,共享文化元素,让双方更容易结盟共同对抗其他群体,即便发生冲突也比较容易协商停战,所有这些,都有助于它们建立更高一级的政治共同体。

此类固定结对通婚关系广泛存在于澳洲土著和北美印第安人中,一个显著特点是,它是群体本位而非个体本位的,缺乏定居者所熟悉的从个体视角出发的各种亲属称谓,有关亲属关系的词汇,所指称的都是按继嗣群(或曰氏族,常由图腾标识)、性别和辈分三个维度所划分出的一个组别,婚姻必须发生在两个特定组别之间。(这种模式常被错误的称为“群婚制”,实际上,其中每桩婚姻都发生在男女个体之间,并非群婚。)

典型的做法是,两个父系群结对通婚,澳洲西北阿纳姆地的雍古人(Yolngu),20个氏族分为两个被人类学家称为半偶族(moiety)的组,每个半偶族的女性只能嫁到另一个半偶族;这确保了夫妻双方的血缘不会比一级表亲更近;周人姬姓与姜姓的持续频繁通婚,或许也是此类安排的延续;不那么系统化的交表婚则更为普遍,几乎见于所有古代社会。

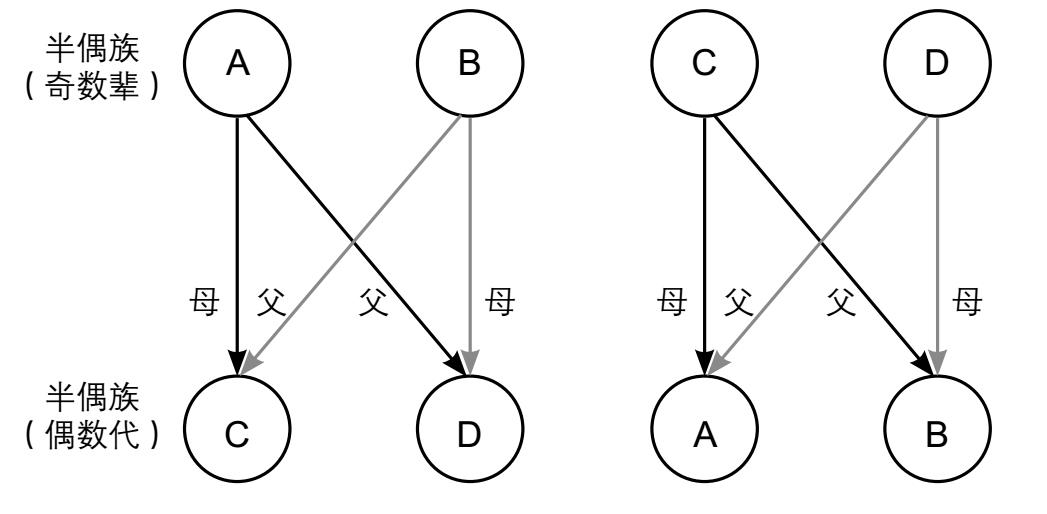

以此为基础,还发展出了更复杂的结对安排,比如西澳的马图苏利纳人(Martuthunira)采用一种双代交替的半偶族模式,运作机制如下图所示:

双代替分组结对通婚模式

每个半偶群的奇数辈和偶数辈又分成两个组,一个半偶群的奇数辈,只能和对方的奇数辈婚配,这样就把婚姻限制在了同辈之间,避免了娶到姨母或外甥女的可能性;这同时也起到了拉远夫妻血缘的效果,因为交表兄妹的亲缘系数比舅甥或姨甥小了一半;周人宗法制中的昭穆轮替标记法,或许也有类似用意。

为将更多单系继嗣群拉进固定通婚关系,从而扩大内婚群的规模,有些族群还采用了一种单向循环通婚圈,例如缅甸山区从事游耕的克钦人(Kachin)和苏门答腊以种植水稻为生的巴塔克人(Batak),由三到六个父系群组成循环圈:A群男性从B群娶妻,B从C娶,C从A娶;这种安排不仅进一步拉远了夫妻血缘,也提升了内婚群的遗传多样性。

结对通婚关系促进群体间合作的效果十分显著,雍古人活动范围内的各种自然物—土地、河流、鱼种、山岩,等等—都被赋予了和某一半偶族相同的名称,这显然是两组群体就共同领地内自然资源分配所达成的一种协调,而这一成就是在完全缺乏高级政治结构的条件下实现的。

也正是借助循环通婚圈,克钦人才可能在文化和种族成分极为复杂的横断山区建立多种族复合社区,在埃德蒙·利奇(Edmund Leach)调查的一个500人社区(帕朗)中,六种语言并存,仍可维持大致和平,对外关系中还表现出了相当的团结性。

然而正如澳洲土著的经验所显示,固定通婚关系本身并不能带来高级政治结构,而充其量只能产生一个文化共同体,即有着粗略地理边界、较强血缘纽带、具有一定文化同质性的血缘/文化群(ethnic group),澳洲人始终缺乏游团以上的部落结构,因而澳洲也是唯一一个英国殖民者未能与当地土著达成土地协议的殖民地,因为根本找不到适当的谈判和签约对手。

若要借助婚姻黏结剂建立更大社会,还需要父系群本身的升级改造(如我在上一篇所述),以及群内的等级分化和政治权力的崛起,这一点,我们需要从群体角度转到个体角度才能看清。

在一个缺乏人身与财产权普遍保护,离开熟人小群体便毫无安全可言的霍布斯世界,姻亲关系对个人利益极为重要;当你在群体之外寻求合作与帮助时,它常常也是唯一可依靠的来源;当你为狩猎、作战,或采集某些重要材料(比如石料或盐),或从事交易,或战败逃亡,而需要穿越相邻群体的地盘时,若在该群体中无人为你提供担保和庇护,是极其危险的;所以,在霍布斯世界,陌生群体间的商品交易普遍采用“沉默交易”的方式,以避免与陌生人近距离接触。

姻亲是个人将其互惠合作网络延伸至群体之外的主要途径,重要的是,它带来的一些合作关系是群内合作所无法替代的,包括:拓宽安全活动范围和信息来源、饥荒时的求助对象、发生群内冲突时的临时避难所、交易对象、与第三方建立合作或交易关系的中间人或担保人,等等。

马林诺夫斯基在其名著《西太平洋的航行者》中描述的特罗布里恩岛民的库拉圈交易是个很好的例子。分布在方圆数百英里海域数十个岛屿的居民中,存在一个奇特的双向礼物流动圈,该圈每一环由来自不同群体的一对成员结成,在专门为此而举行的定期聚会上,双方隆重交换礼物—臂镯和项圈,用于仪式性场合上佩戴—两种礼物总是朝相对方向流动,有数千人卷入这一交换活动。

乍看起来,库拉交换纯属仪式,毫无实用价值,其实不然,正是这种仪式性交换,为结成库拉对的两个人创造了定期拜访对方社区、参与其聚会和双方友好交往的机会。在库拉交换中拜访对方的人,都会随船携带一些实用商品用于交易,与我们主题有关的要点是:一个人的库拉伙伴通常都是他的姻亲,比如妻子的兄弟。

看上面的介绍,你可能会觉得这些群体和睦友好,实际上并非如此,库拉关系只是让群体间交往能够发生(否则根本无法和平接触),但平时关系仍然充满敌意和恐惧,远远谈不上友好;为了克服恐惧、确保自己不受对方伤害,拜访者在整个交易旅程中会施行大量巫术,一位土著对人类学家如此描述其即将拜访的库拉伙伴:

多布人没我们这么好;他们凶恶,他们是食人族!我们来多布时,十分害怕。他们会杀死我们。但看到我们吐出施过法术的姜汁,他们的头脑改变了。他们放下矛枪,友善地招待我们。

当拜访船队接近对方岛屿时,他们反复念诵类似这样的咒语:

尔之凶恶消失、消失,噢,多布男人!

尔之矛枪消失、消失,噢,多布男人!

尔之战争油彩消失、消失,噢,多布男人!

……

另一个故事则说明了在这种恐惧氛围中,拥有库拉伙伴的价值:一个叫Kaypoyla的男人,航行中搁浅于一个陌生岛屿,同伴全部被杀死吃掉,他被留作下一顿美餐,夜晚侥幸逃出,流落至另一个岛上;次日醒来时发现自己被一群人围着,幸运的是,其中一位是他的库拉伙伴,于是被送回了家。

在特罗布里恩,一位酋长的地位很大程度上体现在众多妻子(常多达十几位)带给他的庞大姻亲网络上,通过与妻子兄弟们的互惠交换,他能够积累起显示其权势的庞大甘薯库存,姻亲网络也让他在库拉圈中地位显赫,普通人一般只有几位库拉伙伴,而酋长则有上百位;人类学家蒂莫西·厄尔(Timothy Earle)也发现,在部落向酋邦的发展过程中,酋长们建立其权势地位的手段之一,便是通过精心安排婚姻来构建姻亲网络。

对于社会结构来说,重要的是,姻亲关系的上述作用,被宗族组织和父权成倍放大了,并且反过来强化了后两者;若没有紧密的宗族关系,一位男性从一桩婚姻中得到的姻亲数量就十分有限:岳父加上妻子的兄弟;但宗族的存在使得婚姻不仅是一对男女的联合,也是两个家族的联合,随着繁复婚姻仪式的逐步推进,双方众多成员的关系在一次次互访和聚宴中全面重组,并在此后的周期性节庆聚宴上得到反复强化,这也是为何在具有宗族组织的社会中,婚姻和生育仪式发展得那么繁杂隆重。

类似的,假如没有强父权,男性从婚姻中得到的姻亲数量,便主要取决于妻子数量,而在高度平等主义的前定居社会,多妻较少见,而且妻子数较平均(但也有例外,比如澳洲,但那里的高多妻率同样伴随着强父权和老人政治),但父权改变了姻亲性质,在控制了子女婚姻之后,长辈取代结婚者本人而成为姻亲关系的主导者,这样一来,一位男性能够主动建立并从中获益的姻亲关系,便大大增加了。

宗族和父权不仅拓展了个人发展姻亲的潜力,而且拉大了个体之间和家族支系之间社会地位的不均等;在游团一级的小型简单社会中,尽管个体境遇和生活成就也有着巨大差异,但这差异最终主要表现为后代数量,很少能积累起可以传给后代的资源;而现在,由于宗族使得姻亲关系成为两个家族的广泛结合,因而这一关系网成了家族支系的集体资产。同时,由长辈安排子女婚姻,使得这一资产具有了可遗传性,这就好比现代家族企业在晚辈接班时,长辈会把整个商业关系网络连同有形资产一起传给他。

借助长辈所积累的资源,成功者的后辈从人生起步时便取得了竞争优势,这便构成了一种正反馈,使得父系群中发达的支系愈加发达,最终在群体内形成地位分化;这一分化也将自动克服我在上一篇中指出的父系群扩张所面临的一个障碍:当家长联盟向更高层次发展时,由于共祖已不在世,由谁来代表更高级支系?很明显,拥有压倒性权势的支系家长更有机会成为族长。

当若干相邻群体皆发生地位分化之后,权势家庭之间便倾向于相互通婚,并逐渐形成一个上层姻亲网络;这个圈子将带给其成员众多优势:从事甚至垄断跨群体的长距离贸易,在冲突中获得权势姻亲的襄助,影响联盟关系使其有利于自己;经过代代相袭,权势强弱不再只是个人境遇的差别,而成了固有地位,权势家族逐渐固化成为一个贵族阶层。

和族长联盟一样,权贵姻亲联盟也可将若干群体连结为一个政治共同体,但效果更好;由于血缘随代际更替而逐渐疏远,单系群不可避免处于持续的分支裂变之中,相反,姻亲关系则可以每代刷新,保持亲缘距离不变;成吉思汗的儿子们还能紧密合作,孙子辈就开始分裂,但还勉强能召集起忽里勒台,到第四代就形同陌路了,原因之一就是从第三代开始都与当地贵族通婚,一旦定居下来,蒙古征服者很快丢失了自己的语言和文化。

阿兹特克的例子演示了姻亲联盟在维系一个大型共同体时是如何起作用的;阿兹特克由数百个城邦组成,其中三个强势城邦联合成为霸主,垄断城邦间贸易,并向各邦索取贡赋,国王一般与友邦王室通婚,并通常将其正妻所生嫡女嫁给友邦王族或本邦高级贵族,而将庶女嫁给较低级贵族或有权势的家族首领。类似的,贵族在本邦同侪中通婚,也将庶女嫁给有权势的平民,或战功卓著的武士,相比之下,下层平民的婚姻则限于所居住社区,每个社区由若干家族构成内婚群。

这样,在社会等级结构的每个层次上,国王或贵族通过正妻和嫡子女的婚姻而构建了一个维持该层次统治阶层的横向姻亲联盟,而通过庶妻和庶子女的婚姻则构建了一个纵向姻亲网络,将其合作关系和控制力向下延伸;如此便搭建起一个组织紧密的多层次政治结构,其中每个层次上的姻亲网络有着不同的覆盖范围,因而其合作圈规模皆可限于邓巴数之下。

类似景象在前现代欧洲也可看到,王室在全欧洲联姻,贵族在整个王国通婚,而普通人的婚嫁对象则很少越出邻近几个镇区;汉代中国权贵家族之间的持续通婚也造就了一批豪门世族,到魏晋时期发展为门阀政治,十几个世族几乎垄断所有高级职位,一度发展到与皇族“共天下”的程度;南方世族在侯景之乱中遭毁灭性打击,但在北方又产生了一批新世族,并一直延续到唐代,直到后来科举成为主要的社会上升通道,世族才被科举带来的流动性所打破。

为遏制贵族势力,唐高宗曾诏令禁止声望最高的七大世族(七姓)相互通婚,但毫无效果,七姓反倒因被朝廷公开点名而更抬高了声望和在婚姻市场上的身价,一份对唐代博陵崔氏婚姻关系的研究发现,92桩有据可查的婚姻中,48桩以七姓中其他六姓为对象,27桩以当时29大旧世族中其余22家为对象,世族内婚率高达82%。

一旦社会上层形成一个高度封闭的通婚圈,那么对于中下阶层的青年,设法挤进这个圈子便成了沿社会阶梯向上爬升、接近权力、获取政治与商业机会的主要通道(有时甚至是唯一通道);可是因为他们原本不在这个圈内,要挤进去必须依靠其他优势—财富、智力、才华、美貌等—来弥补。

以社会地位之外的其他优势换取进入上层通婚圈的婚姻安排,被人类学家称为高攀婚(hypergamy),它构成了一种筛选和抽吸机制,让上层能够不断从下层汲取财富和优秀个体(以及他们所携带的遗传优势),这就使得贵族阶层始终能维持甚至扩大其资源与个体禀赋优势,并以此巩固自身的权力与地位。

得益于阶层分化,婚姻为多层社会同时提供了横向和纵向的黏结纽带;然而,支撑一个大型社会所需的政治结构还需要更多黏结剂,在后面的文章里,我将讨论另外几种。