辨明真伪,是历史研究必需注视、认真对待的。我国历史悠久,伪书的流传也早,时至近代,依然有伪书传播,而且在新的时代又有新的特点。其实即使是“伪书”,也不乏参考价值;即使是“真迹”,也可能其中有“作伪”。关键还是仔细鉴别,实事求是。

本文准备就近代书籍的真伪问题,略抒己见。

我国书籍浩繁,伪书也早有流传。

汉武帝立五经博士,《诗》(《鲁诗》《齐诗》《韩诗》)、《书》、《易》、《礼》(《仪礼》)、《春秋》(《公羊春秋》)五部儒家书籍,成为“法定”的经典。随着经书的尊崇,也曾出现“伪经”。东晋豫章内史梅赜所献的《尚书》,就是《伪古文尚书》。

儒家的创始人是孔子,当“儒家独尊”,孔子被尊为“圣人”之后,也出现过“伪造”的孔子言论之书,如《圣证论》,三国魏王肃所撰,大都援引伪《孔子家语》一书,托称“取证于圣人之言”。又有《孔丛子》,托名秦孔鲋所编,搜集并臆造了孔子以下子思、子上、子高、子顺等的言论,以及孔鲋与孔臧的事迹、文章,编成此书。

王肃的“伪造”《孔丛子》,是借孔子名义驳斥郑玄,其目的是企图夺取“郑学”的地位。然而,“郑学”流传,至清益盛。因此,王肃之学,一直为经学家所非议,特别是清儒,不管是古文经学派,还是今文经学派,对他的“混淆家法”与“郑学”立异,都加责难。例如张惠言对其《易注》提出批评说:

盖《易注》本其父朗所为,肃更撰定。疑其出于马、郑者,朗之学也;其掊击马、郑者,肃之学也……王朗父子窃取马、郑而弃其言礼、言封气、爻辰之精切者。王弼祖述王肃,而并其去比附爻象者,于是空虚不根而道士之图书作矣。

治今文的皮锡瑞说:

治经分门户相攻击,自王肃之于郑君始。伪造古书,依托圣言,亦始于肃……肃注《家语》,以五常、七庙、郊丘之类,必牵引于郑之语,以肆相抨击,适自发其作伪之覆也。

但是,《孔子家语》《孔丛子》虽是伪书,但它毕竟是晋代以前的书籍,也曾保存了一些资料。《孔丛子》中的《小尔雅》,也经常为研究文字训诂的学者所引用。对这些伪书也不能囿于学派门户之见一概否认,对王肃全面否定,而应仔细爬梳,予以合理的剖析。

儒家经书定为一统以后,伪造经文和孔子言论之书,是其一大特色。到了近代,儒家经书仍为必读之书,在新的条件下,又有新的特点。

清代汉学重新兴起,考证群书,辨定真伪的图书也时有所见。

《伪古文尚书》,一直是经学中争议的载籍,明梅僰作《尚书考异》,定为伪作。清阎若璩作《古文尚书疏证》、惠栋作《古文尚书考》,一一揭裁其伪作的来源,《伪古文尚书》遂为学术界所公认。辨伪之作,又由辨经书之伪而延伸到史部和子部。且有专门辨伪独立成书者,如姚际恒的《古今伪书考》,其序曰:

造伪书者,古今代出其人,故伪书滋多于世。学者于此真伪莫辨,而尚可谓之读书乎?是必取而明辨之,此读书第一义也。予辄不自量,以世新传伪书分经、史、子三类,考证于后。

有人统计,“姚氏所考辨的伪书,经类有十九种,史类有十三种,子类有三十八种,有本非伪书而后人妄托其人之名者六种;有两人共此一书名,今传者不知何人作者一种,有书大伪而书名伪者二种;有未足定其著者之人者四种。合计考辨之伪书有九十一种”

。可见伪书范围之广、种类之多。

。可见伪书范围之广、种类之多。

到了近代,以“伪经考”名书,并影响晚清、民初学风的,则有康有为的《新学伪经考》。

钱玄同在《重论经今古文问题》一文中说:“康长素(有为)先生的《新学伪经考》,是一部极重要极精的‘辨伪’专著。”事实上,《新学伪经考》所以攻击“新学”,指斥“伪经”,是为了推翻古文经学的“述而不作”,打击顽固派的“恪守祖训”,从而拨除变法维新的封建绊脚石。因而它不是一部单纯的学术著作,不是单纯的“辨伪专著”,而是披着“经学”外衣,进行“托古改制”、变法维新的。

因此,如果胶着于学术方面来衡量《新学伪经考》,那么,书中确实有其武断之处,符定一曾专门撰有《新学伪经考驳谊》一书,举出“驳谊”三十一事,谓其“征引也博”,“属词也肆”,“制断也武”,“立谊也无稽”,“言之也不诈”

。这里,不想就符定一所驳以及别人所议一一复检,只就《新学伪经考》中所谓“新学”和“伪经”来讨论一下。

。这里,不想就符定一所驳以及别人所议一一复检,只就《新学伪经考》中所谓“新学”和“伪经”来讨论一下。

康有为说:

王莽以伪行篡汉国,刘歆以伪经篡孔学,二者同伪,二者同篡……然歆之伪《左氏》在成、哀之世,伪《逸礼》、《古文书》、伪《毛诗》,次第为之,时莽未有篡之隙也,则歆之蓄志篡孔学久矣。遭逢莽篡,因点窜其伪经以迎媚之。歆既奖成莽之篡汉矣,莽推行歆学,又征召为歆学者千余人诣公车,立诸伪经于学者,莽又奖成歆之篡孔矣……至于后世,则亡新之亡久矣,而歆经大行,其祚二千年,则歆之篡过于莽矣。

王莽是否只提倡古文经学,只依附古文经典,而援用今文经典?《左传》《周礼》等古文经传,是否都出于刘歆伪造?事实并不完全如此。

根据《汉书》和《后汉书》的记载,王莽曾经推崇《周礼》,进行“托古改制”,以符合其改革的需要,王莽也曾提倡《古文尚书》《左传》《逸礼》等古文经传,从而相对地压抑了今文经学。但这并不意味着他绝对排斥今文经学,他对今文经典中认为有用的东西也予汲取。例如西汉哀、平年间,谶纬盛行,今文经学相信谶纬,用以解释灾异祥瑞,进行迷信宣传,王莽即大加提倡,借以证明自己的“天命”,就是一个很好的说明。王莽封“宰衡”后,刻“宰衡印章,以通于西海”,翟义反对,王莽“抱孺子,告祷郊庙,放《大诰》作策而讨翟义”。居摄二年冬,又引《康诰》“‘王若曰孟侯,朕其弟小子封’,此周公居摄称王之文也……臣莽敢不采用”

。《大诰》《康诰》都是《今文尚书》。还有,王莽改制时的封地四等,也不同于《周礼》,而大体同于《王制》,而《王制》却是今文学家用以诋击《周礼》,排斥古文的重要文献

。《大诰》《康诰》都是《今文尚书》。还有,王莽改制时的封地四等,也不同于《周礼》,而大体同于《王制》,而《王制》却是今文学家用以诋击《周礼》,排斥古文的重要文献

。由此可知,王莽尽管尊重古文经,但对其他西汉过去立于学官的今文经学,并不是绝对排斥的;他认为有用的东西,且曾汲取利用。

。由此可知,王莽尽管尊重古文经,但对其他西汉过去立于学官的今文经学,并不是绝对排斥的;他认为有用的东西,且曾汲取利用。

王莽要夺取政权,就要在政治上收揽各方面的势力。《汉书·王莽传》载:“莽奏起明堂、辟雍、灵台,为学者筑舍万区,作市常满仓,制度甚盛。立‘乐经’,益博士员,经各五人。征天下通一艺教授十一人以上,及有《逸礼》、《古书》、《毛诗》、《周官》、《尔雅》、天文、图谶、钟鼎、月令、兵法、史法、史篇文字通知其意者,皆诣公车,网罗天下异能之士,至者前后千数,皆令记说廷中,将令正乖谬、壹异说云。”在这数千人中,应该有通古文经的人员在内。

但西汉立为“博士”的今文学家,对王莽政权没有危害的,他也不排斥。例如传梁丘《易》的衡咸、传欧阳《尚书》的欧阳政,“为王莽讲学大夫”。王莽又任传大夏侯《尚书》的唐休、王吉为九卿,吴章、快钦为博士,传小夏侯《尚书》的冯宾为博士等。王莽虽曾屏斥今文学家,如传施氏《易》和《礼》的刘昆及其家属就为王莽所系。但被“系”的原因却是“王莽以昆多聚徒众,私行大礼,有僭上心”

。又因他姓的是“刘”,遂致被“系”。他的被处罚,不足以说明是以宗今文而被斥。相反的,古文经师中如果有对王莽不满,也不能幸免,如传高氏《易》的高康,即以翟义起兵事牵涉被诛。因此,王莽对今文学家或古文学家,并不视其传授今文或古文而黜陟,而是要视其政治倾向而予以赏罚的。

。又因他姓的是“刘”,遂致被“系”。他的被处罚,不足以说明是以宗今文而被斥。相反的,古文经师中如果有对王莽不满,也不能幸免,如传高氏《易》的高康,即以翟义起兵事牵涉被诛。因此,王莽对今文学家或古文学家,并不视其传授今文或古文而黜陟,而是要视其政治倾向而予以赏罚的。

应该说,王莽统治时,有些今文学家,曾对其统治不满,他们不以保持禄位而媚王莽。如传小夏侯《尚书》的王良,“王莽时称病不仕”

。又如传孟氏《易》的洼丹,传欧阳《尚书》的牟长,传《鲁诗》的高诩,传《鲁诗》《论语》的包咸,曾先后“避去”。但也有世传《古文尚书》《毛诗》的孔子建,不去阿谀“新室”。桓谭也在“天下之士莫不竞褒称德美,作符命以求容媚”之时,“独自守,默然无言”

。又如传孟氏《易》的洼丹,传欧阳《尚书》的牟长,传《鲁诗》的高诩,传《鲁诗》《论语》的包咸,曾先后“避去”。但也有世传《古文尚书》《毛诗》的孔子建,不去阿谀“新室”。桓谭也在“天下之士莫不竞褒称德美,作符命以求容媚”之时,“独自守,默然无言”

。尽管王莽在经学上对古文经学让步,但古文经学家并不完全甘心服从王莽的统治。

。尽管王莽在经学上对古文经学让步,但古文经学家并不完全甘心服从王莽的统治。

如上所述,王莽依附古文经典,但也援用今文经典;提倡古文经学,但也不绝对排斥今文经学,王莽拉拢一些治古文经学的人,但对并不妨碍其统治的今文经师也保持其禄位。王莽不过是以“经典”作为其政治斗争和思想斗争的工具而已。

至于古文经传是否都是刘歆伪造,也不可能。康有为考辨之武断,即梁启超也不否认。他说:

《伪经考》之书……乃至谓《史记》《楚辞》经刘歆孱入者数十条,出土之钟鼎彝器,皆刘歆私铸埋藏以欺后世,此实为事理之万不可通者,而有为必力持之,实则其主张之要点,并不借重于此等仗词强辩而始成之,而有为以好博好异之故,往往不惜抹杀证据或曲解证据,以犯科学家之大忌,此其所短也。

《伪经考》的主观武断,却对传统学说以极大振荡,引发了民国初年的“古史辨”。

《古史辨》的编著者顾颉刚说:“刘歆立几种古文经传,我们承认他是一番好意,但他的伪窜是一件确然的事实。”

“刘歆既经造了假古董来开新文化,为要使得它流行,便不得不插入些时代的需要,作鼓动有势力者护法的方术。”

“刘歆既经造了假古董来开新文化,为要使得它流行,便不得不插入些时代的需要,作鼓动有势力者护法的方术。”

从而“助莽佐篡”,作为“国师”。又说:“《伪经考》这书,议论或有错误,但是这个中心思想及其考证的方法是不错的。”

从而“助莽佐篡”,作为“国师”。又说:“《伪经考》这书,议论或有错误,但是这个中心思想及其考证的方法是不错的。”

康有为提出《汉书》所说古文经来源有问题,崔适《史记探源》更谓《史记》本是今文学,由于刘歆的窜乱,乃杂有古文说。顾颉刚将《史记·五宗世家》和《汉书·景十三王传》对比“辨伪”,还写了《史记儒林传及释文序录传经系统异同表》

康有为提出《汉书》所说古文经来源有问题,崔适《史记探源》更谓《史记》本是今文学,由于刘歆的窜乱,乃杂有古文说。顾颉刚将《史记·五宗世家》和《汉书·景十三王传》对比“辨伪”,还写了《史记儒林传及释文序录传经系统异同表》

。

。

顾颉刚的怀疑经籍,辨释古史,同时受了康有为《孔子改制考》的启发。康有为以为孔子以前的历史,是孔子为救世改制的目的而假托的宣传作品,都是茫昧无稽的。“六经以前,无复书记;夏殷无征,周籍已去。共和以前,不可年识,秦汉以后,乃得详记。”

中国历史秦汉以来乃可考信。顾颉刚也说:

中国历史秦汉以来乃可考信。顾颉刚也说:

中国的历史,普通都知道有五千年,但把伪史和依据了伪书而成立的伪史除去,实在只有两千余年,只算打了一个“对折”。想到这里,不由得不激起了我的推翻伪史的壮志。起先仅想推翻伪书中的伪史,到这时连真书中的伪史也要推翻了。自从读了《孔子改制考》的第一篇之后,经过了五六年的酝酿,到这时始有推翻古史的明了的意识和清楚的计划。

自称:“我的推翻古史的动机,固是受了《孔子改制考》的明白指出上古茫昧无稽的启发。”

由于顾颉刚受了今文经学“疑古惑经”的启发,从而拟订《辨伪丛刊》的目录时,就有《新学伪经考》《孔子改制考》和《史记探源》

。又对刘逢禄的《左氏春秋考证》“常常称道不置”,进行校点。还根据钱玄同的建议,把《新学伪经考》和《汉书艺文志辨伪》中的辨《左传》和《国语》的一段,崔适《史记探源》中的《序证》和《十二诸侯表》两篇中辨《左传》的几段,《春秋复始》中的《序证》内辨《左传》的几段补入,作为“附录”。《古史辨》第三册还专门研究《易经》和《诗经》,“其中心思想破坏《周易》原来的伏羲、神农的圣经地位、而恢复它原来的卜筮书的面貌;破坏《诗经》中文、武、周公的圣经地位,恢复它原来的乐歌面貌”

。又对刘逢禄的《左氏春秋考证》“常常称道不置”,进行校点。还根据钱玄同的建议,把《新学伪经考》和《汉书艺文志辨伪》中的辨《左传》和《国语》的一段,崔适《史记探源》中的《序证》和《十二诸侯表》两篇中辨《左传》的几段,《春秋复始》中的《序证》内辨《左传》的几段补入,作为“附录”。《古史辨》第三册还专门研究《易经》和《诗经》,“其中心思想破坏《周易》原来的伏羲、神农的圣经地位、而恢复它原来的卜筮书的面貌;破坏《诗经》中文、武、周公的圣经地位,恢复它原来的乐歌面貌”

。

。

康有为的《新学伪经考》指责“伪经”,对传统学说以极大的震荡,顾颉刚注目“破坏”,“希望替考古学家做扫除的工作”。“经典”成为古史资料,在经典和其他古史资料中又要辨明真伪。这样,既动摇了“经书”的地位,又引发了“疑古辨伪”之风,使一些古籍的真伪问题逐步得到解决,“破坏”了过去迷信古籍的旧传统,引发了新史学的开展。

古籍的真伪,逐益辨明,这是近代学术界的一大功绩。

康有为指责的“伪经”,《古史辨》考辨的文史,都是古籍,以“独尊儒术”后的儒书为多。到了近代,旧的伪书虽经扫荡,却在新的历史条件下,又有新的“作伪”。

第一,古代的伪书,每每托名古人,究竟是何人伪造,还需经过考核。近代的“伪书”,却每每是自己的署名,而对书籍的时代、内容存有作伪。

上面提到的《孔子家语》《孔丛子》,是经过多年、多人的考证,才确证为伪,并考出作伪者是王肃的。近代则不然,明明是自己署名写作的书稿,其中却存有“作伪”的迹象。举例如下:

一种是倒填年月,制造迷误。如康有为《大同书》中说是光绪甲申(1884年)“吾年二十七”,“感国难,哀民生”而作,实际此书撰于1901年至1902年,把成书年代提早了十七八年。我已另有专文探讨,兹不赘言。

一种是明明是自己所撰,却托名别人所写。仍以康有为为例。他曾代屠仁守拟有折稿,收于《屠光禄奏疏》,康有为虽于生前未刊的自编年谱中提到代拟,但没有收入自己所著书,究竟是不是真的代拟?

查《康南海自编年谱》“光绪二十四年”记:

屠梅生侍御(仁守)笃守朱学,忠纯刚直,每与语国事,辄流涕,举朝无其比,吾频为草折。九、十月时,为草《请开言路折》《请铸银钱折》。时铁路议起,张之洞请开芦汉铁路而苦无款,吾与屠梅君言,宜用漕运之便,十八站大路之地,先通南北之气,道近而费省,宜先筑清江浦铁路,即以折漕为之,去漕仓之官役,岁得千数万,可为筑路之资。十二月,屠君上之,发各省督抚议,于是定筑芦汉为干路,筹款三千万,调张之洞督两湖办焉。既而李鸿章谓陪京更急,请通奉直之路,遂改筑,甫至山海关,而后提其余款千余万,筑颐和园,大工遂停。

梁启超《戊戌政变记》称:

光绪十四年,康有为曾代某御史上折,请裁漕督,以其折费筑铁路,若早行之,至今十年,有万万之款,得万里之铁路矣。

查康有为《请开清江浦铁路折》《钱币疏》,并见《救时刍言》,光绪甲午冬桂林刊本,前折注明“光绪十四年代作”,后折注明“光绪□□年代作”。参以《康谱》《梁记》,知代屠仁守所撰,上于光绪十四年。又屠仁守《屠光禄奏疏》内有《奏陈铁路宜慎始疏》,上于光绪十四年十一月,似据《请开清江浦铁路折》删润;至《请开言路折》则未见。

又据同年《康谱》:

十二月十五日,太和门灾,屠侍御请救火,甫退未还宅,即先来属草折。一请停颐和园工;二请醇邸不预政事;三责宰相无状,请以灾异罢免,时当国者为孙毓汶也;四请宦寺勿预政事,责李莲英也。其余尚有数大事,屠君得罪颇以此。盖此数请,皆国家第一大事,无人敢言者。屠君被逐,无怨色。

查屠仁守以光绪十五年正月丁卯被黜。《光绪朝东华续录》有谕无奏;又检《德宗景皇帝实录》《光绪朝东华录》《光绪政要》,未见本年有类似奏折,惟康同璧《万木草堂遗稿》卷三辑有《请醇亲王归政折》《报效一途急宜停止,以存政体而遏乱源折》《宗社严重乞赐而对折》。

那么,《康谱》言其事,康同璧藏其折,而屠仁守《屠光禄奏稿》又有其文,究竟是谁所拟撰呢?后来我在上海博物馆看到所藏康氏家属捐赠文书中,有《门灾告警请行实政而答天戒折》《乞赐而对折》,当即《康谱》所云,知虽由屠仁守署名,而实康氏所撰。

戊戌维新时期,康有为为人代拟奏稿多件,如代宋伯鲁拟《请统筹全局折》,藏故宫博物院明清档案部;代杨深秀拟《请厘正文体折》,见《申报》光绪二十四年四月二十九日;代杨深秀拟《请派游学日本折》,见《戊戌变法档案史料》;代徐致靖拟《请明定国是折》,藏故宫博物院明清档案部,等等

。这些奏稿,有的收入署名者的文集,有的故宫尚存原折,当然,没有也不可能有代拟者的名号。收入署名者文集的,有时对原折有增损;故宫所藏原折与初稿,也会有增损。而这些增损,又涉及思想上的差异。因而既要查明代拟情况,又要考检增损缘由。

。这些奏稿,有的收入署名者的文集,有的故宫尚存原折,当然,没有也不可能有代拟者的名号。收入署名者文集的,有时对原折有增损;故宫所藏原折与初稿,也会有增损。而这些增损,又涉及思想上的差异。因而既要查明代拟情况,又要考检增损缘由。

第二,近代出版物,查阅远较古代便捷,著作中也有先前发表的和后来结集存有差异的;也有原件尚存,与刊本又有异同的。对这些文篇,是否“作伪”,也需注意。

甲午战后,报刊盛行,在民族危机的刺激下,有志之士每在报刊撰文,呼吁救亡,而这些文章,有的不收入结集,有的收入时大加修改。前者如章太炎在《时务报》上发表的《论亚洲宜自为唇齿》《论学会有大益于黄人亟宜保护》没有收入《章氏丛书》。后者如章太炎的《客帝》,在《台湾日日新报》和《清议报》发表时,和《訄书》原刻本即有很大不同,后来更予“纠谬”,对过去所撰进行批判。这样,就不能以后来的“纠谬”,说是他早年的思想,这种改动,也反映了他思想的发展,虽不能说前者是“伪”,但也需厘明。

也有收入结集,但文字、思想均有差异,致有人为之“辨伪”的。如康有为的《戊戌奏稿》,麦仲华辑,宣统三年(1911年)五月在日本铅字排印,所录《凡例》称:

戊戌数年间,先生手撰奏折,都六十三首,一代变法之大略在焉。亦有代作者。戊戌抄没,多所散佚,即篇目亦不能忆。内子同薇文僩,先生女也,累年搜辑抄存,得二十篇,迟迟久待,终无由搜全,惧久而弥佚,先印之以应天下之望,余俟搜得陆续补印。

编者为康有为之婿,《奏稿》又系康氏之女康同薇“累年搜辑”,应该是有根据的了。但印于戊戌后十三年,从刊出的内容来看,颇有引人怀疑之处,致有人专门写了《康有为戊戌奏稿辨伪并论今传康戊戌以前各次上书是否与当时递呈原件内容相合》

,除戊戌前有单行本的上书和《知新报》所排载外,都为“辨伪”。

,除戊戌前有单行本的上书和《知新报》所排载外,都为“辨伪”。

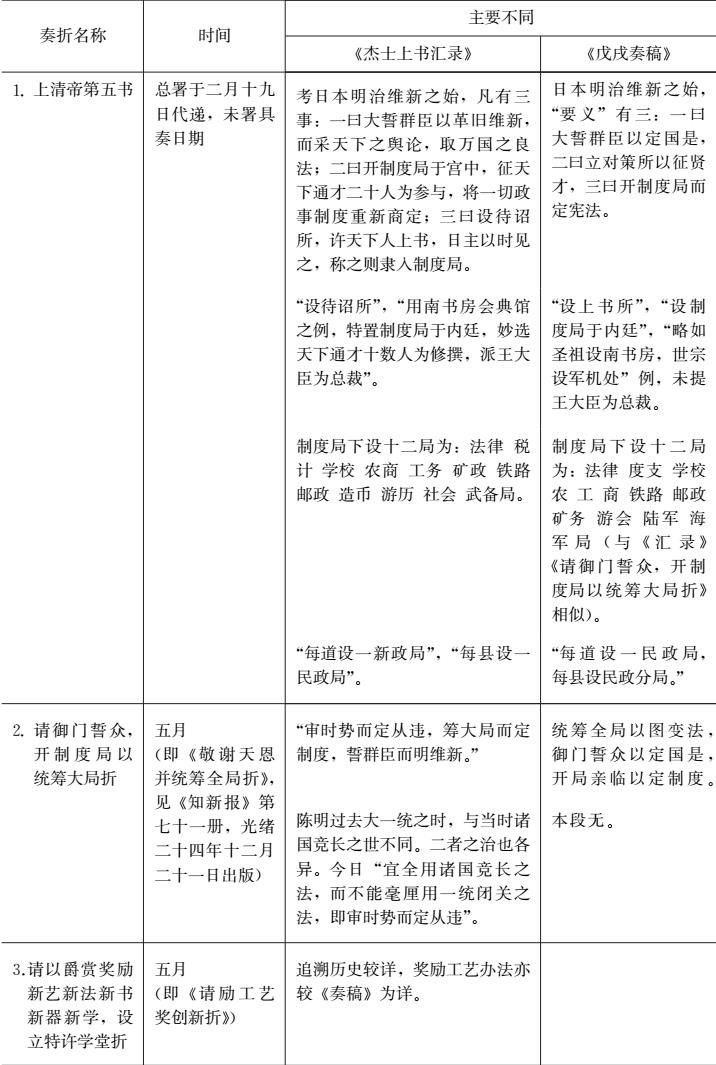

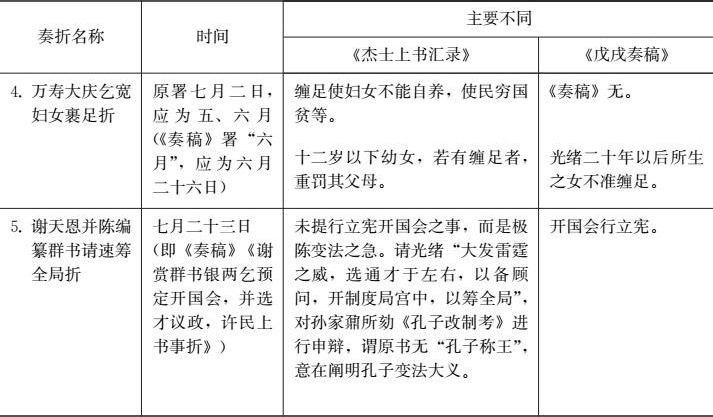

《戊戌奏稿》确存有不少可疑之处

,如时间有差异,内容有出入,但是否全是“伪作”呢?言人人殊,难于判定。但近年自故宫博物院所藏光绪二十四年内府抄本《杰士上书汇录》发现后,问题就清楚了。今姑就《杰士上书汇录》与过去发表不同的例举如下:(见下页表)

,如时间有差异,内容有出入,但是否全是“伪作”呢?言人人殊,难于判定。但近年自故宫博物院所藏光绪二十四年内府抄本《杰士上书汇录》发现后,问题就清楚了。今姑就《杰士上书汇录》与过去发表不同的例举如下:(见下页表)

(续)

根据上述,这五件与发表不同的,可勘复剖析,看出原折与发表的不同。但也不能根据《杰士上书汇录》和代递日期,认为《戊戌奏稿》以至早先报刊、书籍上发表的康有为“奏稿”都是“伪造”。因为上折日期,有的是代递日期,不是上书日期。如《上清帝第六书》,原定“正月初七”,《皇朝蓄艾文编》在刊载此文后,即有“光绪二十四年正月初八日具奏”字样。查光绪帝命王大臣延见康有为为“正月初三日”,《康南海自编年谱》本年记:“七日,乃奏陈请誓群臣以定国是,开制度局以定新制,另开法律局、度支局、学校局、农局、商局、工局、矿务、铁路、邮信、会社、海军、陆军十二局,以行新法。各省设民政局,举行地方自治。”他的上书应为“正月”,而“二月十九日”则为总署代递的日期。

同时,《杰士上书汇录》在内容上确有和《戊戌奏稿》不同的,《戊戌奏稿》也确有改篡之迹。但不能说是《戊戌奏稿》全不足信。除政变前发刊或单行的《奏稿》应属可信外,其余也不全是伪造。我过去在一篇文章中说过:“盖纵有改篡,内有实迹;纵或追忆,中含要素。固不可怀疑一切,悉予屏斥也。”还得根据具体情况,参酌其他文献仔细考核。

以《戊戌奏稿》为例,上折在前,结集在后,由于时间的推移,思想的演变,或者追忆的失误,致与原折有差异,这种情况,可以说是“真中有假”。

“真中有假”也不是《戊戌奏稿》所独有,原作者出于种种原因,也有自改其稿的。如《翁同龢日记》是照他的手稿印行的,应该是可信的了,但其中对谭嗣同的评价是他在变法失败后避免贾祸亲自缮改的,把原来的“杰出”改为“桀骜”,本来是谭嗣同“世家子弟中杰出者也”,对谭嗣同是称誉的,一经修改,“世家子弟中桀骜者也”,就变为贬辞了。这是因为政变后翁同龢避免贾祸而在《日记》上自行改缮的。幸有手稿印行,仔细检核,尚可看出改缮之迹。这也是“真中有假”。因此,即使是手稿、手迹,对其内容也应慎思。

近代撰著,既有“真中有假”的,也有“假中有真”的。二十年前,某博物馆发现了严复的手札,是写给庄思缄的,字迹也像是严复手笔。经送到北京鉴定,认为信笺是二十年代的,内容却是二十世纪初的,从而定为伪作。理由不能说不充分。但仔细观察,内容不像伪造。我认为“手札”内容是真,而伪造者是据手迹描摹的。因为严复是知名人物,字又写得好,伪造者照原件抄缮,可以出卖两地,但忽略了信笺的时代,从而识破作伪。如今原件已经散佚了,这“复制”的“伪札”也就值得珍视,因为它的内容是真的。这就叫做“假中有真”。后来我把自己的看法告诉了《严复集》的编者王栻教授,他也认为我的看法是对的。

在广泛搜集资料的基础上,进一步做好鉴别考证工作,是一个十分重要的环节。这就要求我们对搜集的资料下一番“去粗存精,去伪存真,由此乃彼,由表及里”的制作功夫。

——原载《史林》1996年第3期