|

书名:茶花女

作者:【法】小仲马

译者:王殿忠

排版:AGOOD

ISBN:9787549625062

本书由上海读客数字信息技术有限公司授权掌阅科技电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

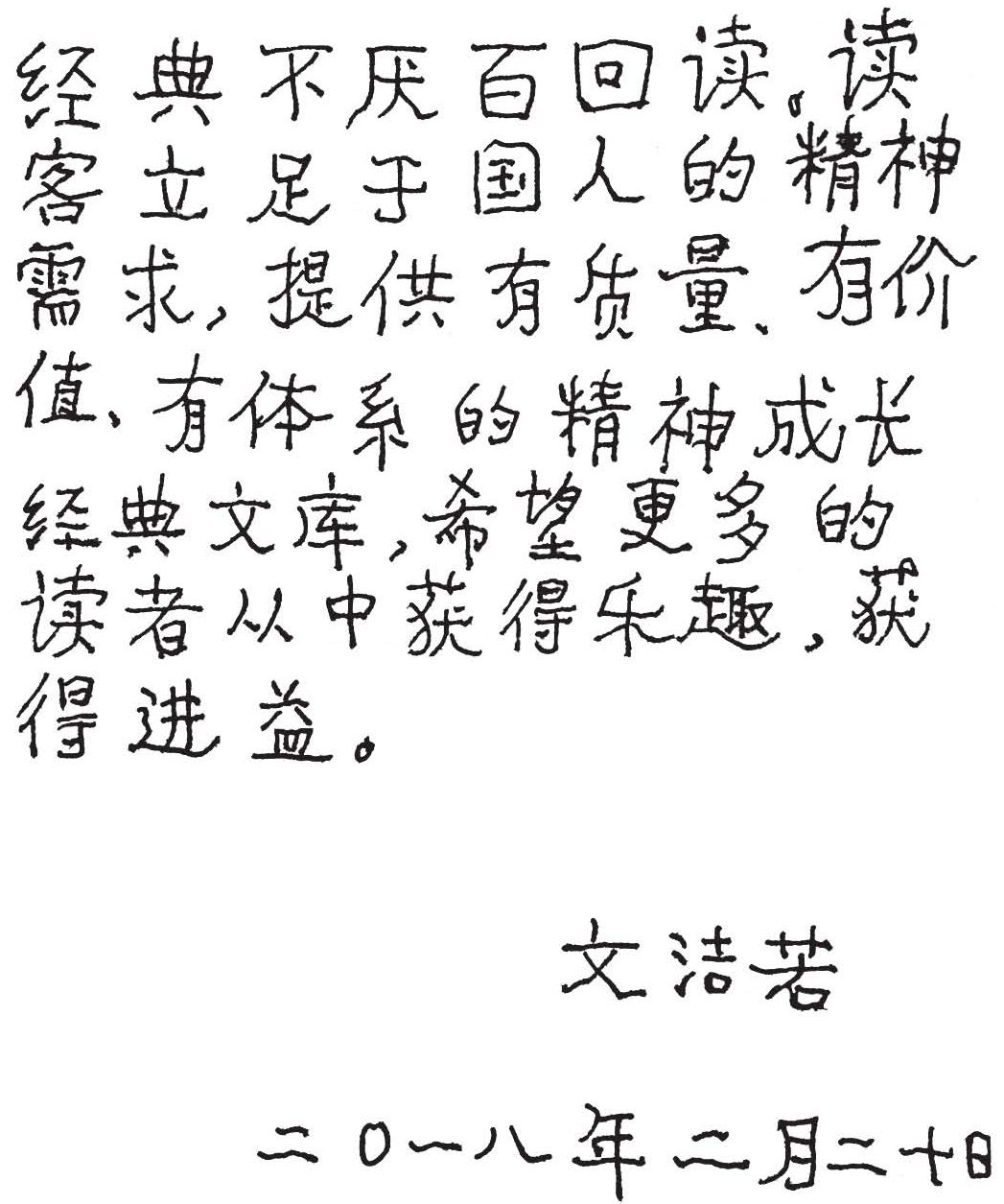

文洁若

著名翻译家,是中国翻译日文作品最多的人。很多日本作家如川端康成、三岛由纪夫的作品,都是经由她首次介绍给中国读者。与丈夫萧乾合译《尤利西斯》,造就了一段文坛佳话。

2002年获日本政府颁发的“勋四等瑞宝章”,2012年获“翻译文化终身成就奖”。

柳鸣九

中国社会科学院研究员、教授。

在法国文学史,西方文学思潮,文学理论与美文作评、文学名著翻译以及学者散文写作方面均有丰厚劳绩,有“著作等身”“学术胆识卓越”的美誉。

其论著与译作已汇集为《柳鸣九文集》(15卷),共约600万字。

2006年被评选为中国社会科学院最高学术称号“终身荣誉学部委员”。

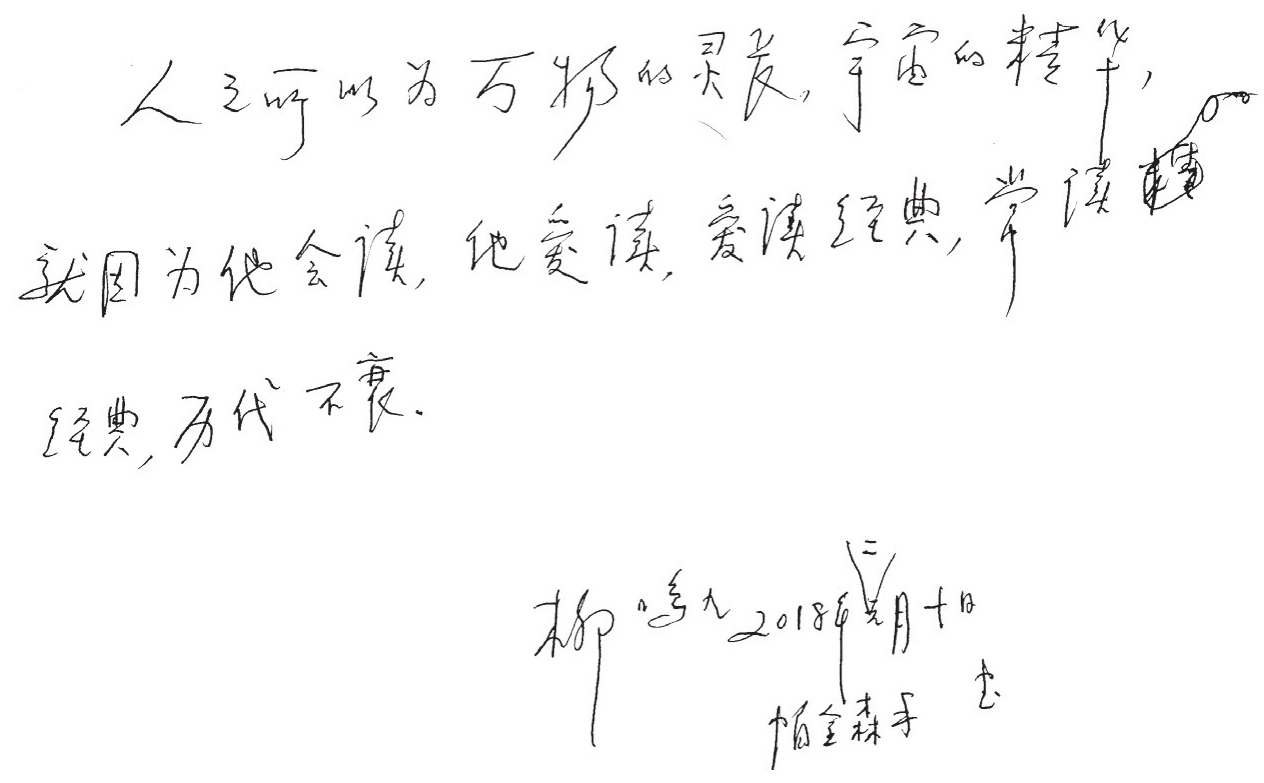

郭家申

俄语翻译家,毕业于莫斯科大学文学语言系。

历任中国社会科学院外国文学研究所副所长、编审。

长达60年的翻译经验,累计翻译字数约500万字,翻译作品达30部。

译著有:《外国当代戏剧选》《艺术创造的本性》《高尔基自传三部曲》《一个沉思默想的女人》《迷惘的微笑》等。话剧译本《华沙曲》获辽宁省翻译奖。

罗新璋

1957年毕业于北大西语系。

1963年转入国家外文局《中国文学》杂志社从事中译法文学翻译工作,1980年调入中国社会科学院外国文学研究所,从事法国文学创作。

曾花四年时间手抄200多万字的傅雷译文,在翻译时更是字斟句酌,力求精益求精,享有“傅译传人”的美誉。

主要译有《红与黑》《特利斯当与伊瑟》《列那狐的故事》《猫球商店》等。

巴蜀译翁(杨武能)

1938年生于重庆,师从叶逢植、张威廉、冯至等先生,国家社科基金重大研究项目“歌德及其汉译研究”首席专家。

先后荣获联邦德国总统颁授的德国“国家功勋奖章”、联邦德国终身成就奖性质的洪堡学术奖金,以及国际歌德研究领域的最高奖歌德金质奖章。著作译作数量众多,影响较大的包括《浮士德》《少年维特的烦恼》《格林童话全集》《魔山》等。

李玉民

从事纯文学翻译近40年,出版作品上百部,总计翻译字数达2500万字。主要译作有:《巴黎圣母院》《悲惨世界》《缪塞戏剧选》《艾吕雅诗选》等;主编《纪德文集》(5卷)、《加缪文集》(3卷)。

在李玉民的译作中,有半数作品是他首次向中国读者介绍的。

周克希

复旦大学数学系毕业后,在华东师大数学系任教二十八年,又在译文出版社当过十年编辑。译有普鲁斯特、福楼拜、圣埃克絮佩里、大仲马和萨勒纳弗等人的小说。著有随笔集《译边草》《译之痕》《草色遥看集》。

谭晶华

文学博士,教授,博士生导师。原上海外国语大学常务副校长,现任该校学术委员会主任。中国日本文学研究会会长、上海翻译家协会会长。出版众多著作、论文、辞典和教材、文学名著译作120多部(篇),350余万字。

黄宜思

中国政法大学教授,著名翻译家黄雨石之子。译有《罗马帝国衰亡史》《澡盆故事》《远航》《六便士之家》《罗马史》等。于2008年和2009年两度担任中国翻译协会主办的全国“韩素音青年翻译奖”竞赛评委。

曹明伦

四川大学教授、博士生导师,中国作家协会会员,中国翻译协会理事、成都翻译协会会长,国务院政府特殊津贴专家。译有《爱伦·坡集》《弗罗斯特集》《培根随笔集》《莎士比亚十四行诗集》等多种英美文学经典。

姚锦清

上海外国语大学高级翻译学院教授,上海市语委英译专家。参编《20世纪欧美文学史》《外国文学名著赏析辞典》及《外国抒情诗赏析辞典》。主要译作有《布赖顿硬糖》《心灵的激情——弗洛伊德传记小说》等。

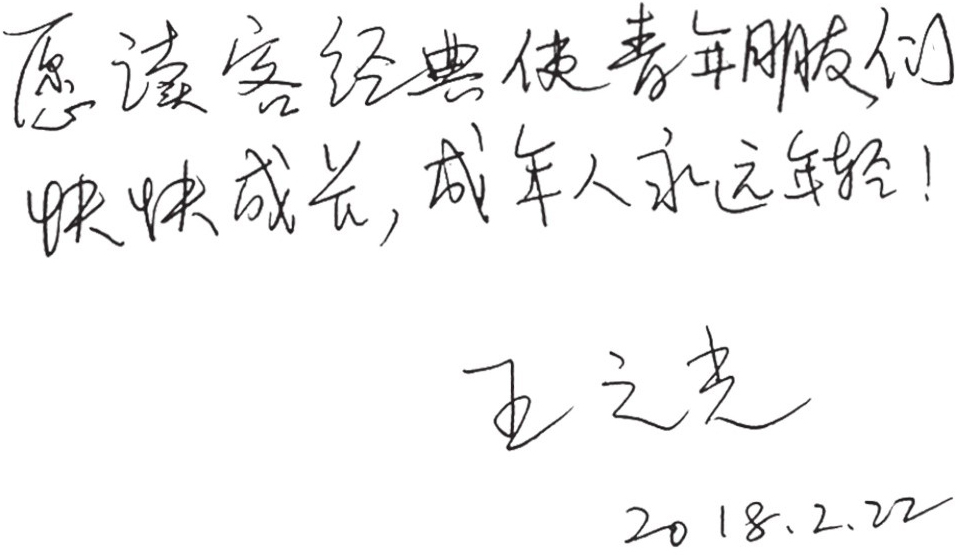

王之光

浙江大学教师,长期从事文学和文化翻译教学与实践,已经出版的有《发条橙》《索多玛的120天》《小妇人》《圣经故事》《法国电影》等,还有汉译英作品如《台湾简史》《中美关系史》等。

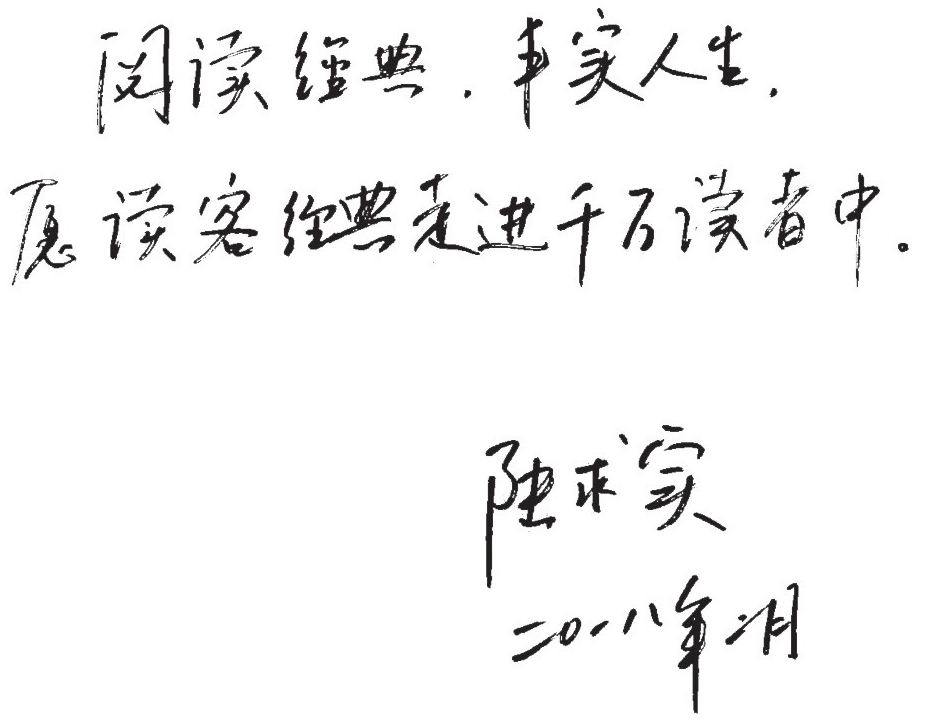

陆求实

中国翻译协会专家会员、上海翻译家协会理事,致力于日本文学译介多年,译有夏目漱石、谷崎润一郎、吉川英治、渡边淳一、村上春树、岛田雅彦等人作品,曾获“上海翻译新人奖”“上海优秀中青年文艺家”“上海文艺家荣誉奖”,2011年荣获日本“野间文艺翻译奖”。

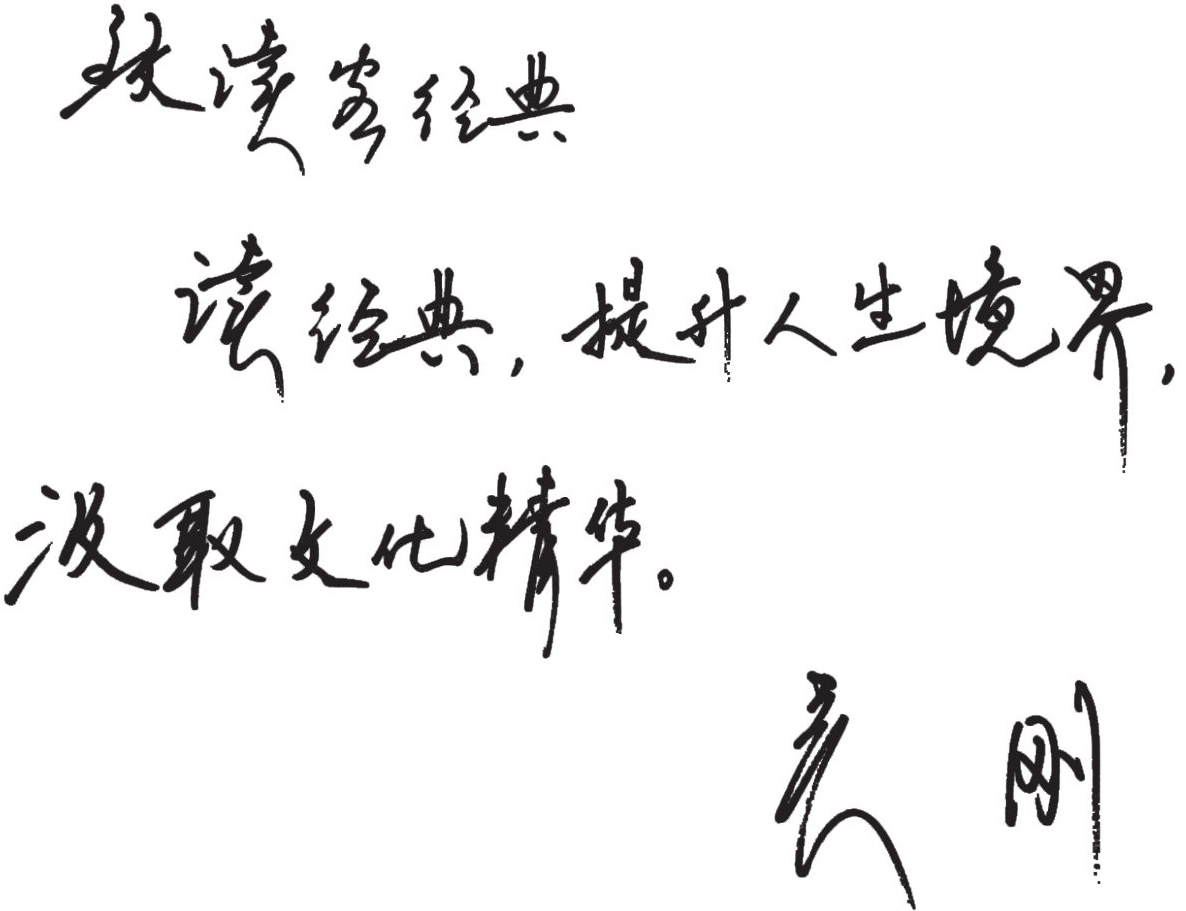

吴刚

上海外国语大学高翻学院副院长、教授,英美文学博士,上海市翻译家协会理事。出版有《霍比特人》《美与孽》《莎乐美》等翻译作品30多部。

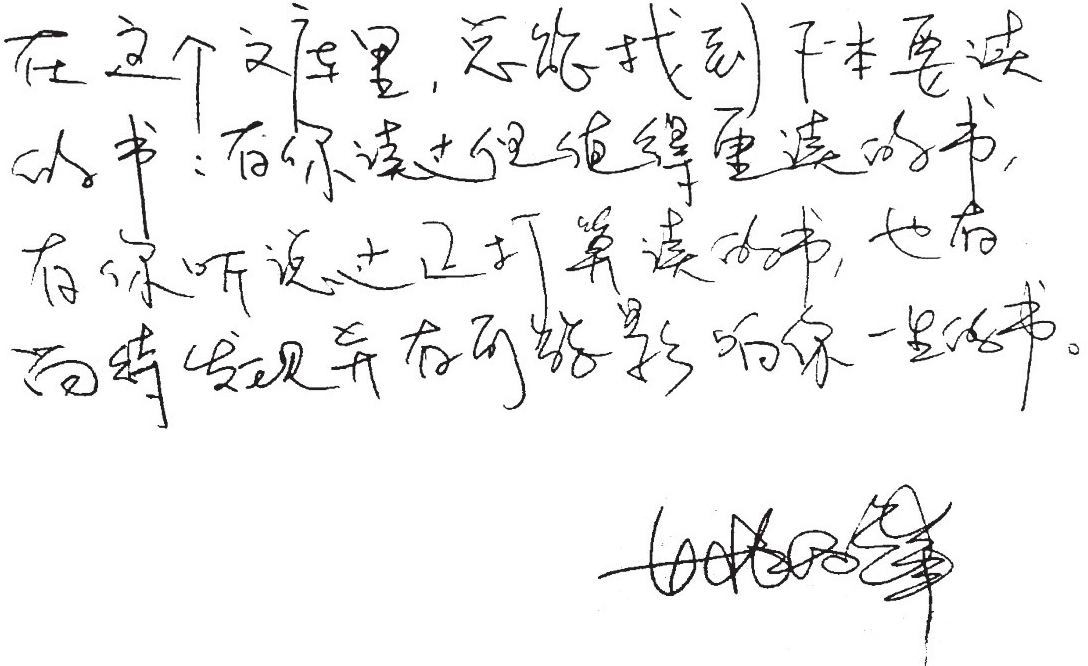

姚向辉

青年译者,译作有《教父》《七杀简史》《漫长的告别》《马耳他之鹰》等。

汪洋

毕业于北京大学,翻译家,外国文学资深编辑。从事英、日文文学翻译、编辑工作十余年,已出版译著有《D之复合》《人类灭绝》《鹰翼行动》《百年法》《亲爱的提奥——梵高传》《红字》等,涵盖推理、科幻、军事、惊悚、艺术史及经典文学等领域。

刘勇军

知名青年翻译家,译风简练而深邃。译有《月亮与六便士》《刀锋》《不安之书》《生命不息:归来》《日出酒店》《遗失的时光》等经典作品。

La Dame aux Camélias

Alexandre Dumas, fils

献给玛丽·杜普莱西

玛丽·杜普莱西画像

亲爱的玛丽:

我没有富到可以任由我从心所欲的去爱您的程度,却也没有穷到可以任由您从心所欲的来爱我的地步。那么我们还是彼此忘却了吧!这于您,忘却的是一个几乎无足轻重的名字。而于我,忘却的是一个已经变得不可企及的幸福!

因为您了解我对您的爱是何等的刻骨铭心,所以也就无需再说我是如何的悲痛了,我们不如就此分手的好!

您是个有心人,不会不理解我写此信的缘由。您又是个性情中人,也不会吝啬您对我的那份谅解。

万千往事仍在心头。

A-D(小仲马)

我认为,只有对人有了深刻的了解,才能在笔下创造出众多人物形象,这正如只有认真地学习过一种语言之后才能使用它一样。

在年龄上,我尚未达到随心所欲编故事的地步,于是就只有满足于平铺直叙。

鉴于此,我希望读者不要怀疑本故事的真实性,而且其中的所有人物,除女主人公外,均尚在人世。

另外,在本书中,我所提供的大部分故事情节,其见证人都尚在巴黎。倘认为我所叙述的情节,其证据尚不足以服人的话,那么这些见证人均可做证。只不过因为一种特殊的机遇,只有我本人才能把这些事和盘托出,而且,也只有我本人才对那些故事的详尽细节了解得最清楚,倘没有这些细节,那么这个故事不但失去了它的完整性,而且也就索然无味了。

那么,现在就来谈谈,我是如何了解这些细节的——

一八四七年三月十二日,在拉菲特大街,我看到一张斗大的黄色广告,宣称有一批家具和名贵古玩要进行拍卖,并称这些东西的物主业已去世。但广告没有提到已逝物主的名字,只说拍卖会将于十六日中午起至下午五时在昂坦街九号举行。

广告还写明,有兴趣者可于十三日和十四日前往参观那所住宅和家具。

我一向嗜好古玩,于是决定借机前往浏览一番,即使不购买,至少也可以见识一下。

第二天,我便来到了昂坦街九号。

当时时间尚早,然而这所房子里已经来了一些参观者,其中还有些女性。这些女宾穿着天鹅绒服装,肩披开司米大披肩,门外还有华丽的四轮马车在等候,但看到展现在面前的那一派豪华景象,她们也禁不住面现惊讶,甚至羡慕不已。

不久之后,我便明白了她们何以会如此惊讶和羡慕。经过我的仔细观察,我驻足的这个住宅乃是一个靠情人供养的女人的住宅。如果说,有什么物事足以使上流社会的女人们感兴趣,且又欲一睹为快的话,那么她们想看的,就正是这类女人的内室。因为这些靠人供养着的女人也有自己华丽的马车,并且和名媛贵妇的马车并驾齐驱,地上的泥浆都能溅在她们的马车上。同样,这些女人在巴黎歌剧院和意大利剧院订有自己的包厢,并且和那些贵妇相邻而坐。她们在巴黎趾高气扬地炫耀自己的姿色、首饰,乃至炫耀自己的绯闻丑事。

我参观的这所住宅,女主人已不在人世。因此,连最讲贞操的女性都可以径直进入她的卧室,因为死亡似乎已把这个充满污秽气息而又富丽堂皇的住所给净化了。再说,如果有必要,这些贞女也自有其原谅自己的理由。她们可以推说之所以来此,乃是因为这里在拍卖,并不知自己来到了何许人的家里。她们看到了广告,想前来看看广告上所提到的一切,并预先做一挑选,这岂不是再简单不过的事了吗?当然,这一切也绝不会妨碍她们在这些珠光宝气中尽心地去寻求这个高等妓女生前的各种生活痕迹,毫无疑问,她们已听到过关于这个妓女生前种种荒诞不经的传说了。

不幸的是,所有那些神秘的生活逸事,已随着这位佳人的逝去而化为乌有。不管这些名媛贵妇抱有何等的愿望,她们也只能面对死者身后要出卖的这些遗物枉自惊叹,而这位女房客生前出卖自己的痕迹却是一丝也没有留下。

不过,这里也确实有些东西值得一买。家具是名贵的,有用巴西出产的带有玫瑰香味的玫瑰木做的,有布尔

式的,有塞弗尔

式的,有塞弗尔

和中国的花瓶,有萨克森

和中国的花瓶,有萨克森

的瓷像,此外,诸如各种绸缎、天鹅绒、花边刺绣等饰物应有尽有。

的瓷像,此外,诸如各种绸缎、天鹅绒、花边刺绣等饰物应有尽有。

我跟随在这些猎奇心盛的名媛淑女身后,在这所住宅里信步。只见她们走进一间挂着波斯幔布的房间,我正要跟着进去,却见她们几乎立即便退了出来,并且掩口而笑,似乎这一新的猎奇竟使她们娇羞满面。这样一来,我进这间屋子的愿望更加强烈了。原来这是一间梳妆室,连最不起眼的地方都装潢得精美异常。由此可见,死者生前挥霍无度。

墙下摆放着一张大桌子,长六尺,宽三尺

,上面摆放的珠宝玉器琳琅满目,光彩照人,而且都是出自奥科克和奥迪奥

,上面摆放的珠宝玉器琳琅满目,光彩照人,而且都是出自奥科克和奥迪奥

之手,简直可以说是一个洋洋洒洒的精品收藏库。而在这成千件精品中,每一件都是女主人在梳妆打扮时不可或缺的,而且每一件都是金银打制的。但也可以看出,这些物事是一点点购置而来,如此齐全的品种绝非一个情夫所能提供。

之手,简直可以说是一个洋洋洒洒的精品收藏库。而在这成千件精品中,每一件都是女主人在梳妆打扮时不可或缺的,而且每一件都是金银打制的。但也可以看出,这些物事是一点点购置而来,如此齐全的品种绝非一个情夫所能提供。

置身于这样一间由情夫供养的女人的梳妆室内,我心中并无任何反感,对每一件东西我都颇有兴味并且仔细欣赏,我发现这些制造得精美绝伦的金银宝器上面都刻有不同姓氏开头的字母且凿有不同花样的标记。

我打量着这些物事,似乎每一件物品都向我展示出这个可怜姑娘的一次出卖肉体的浪荡行为。我想,天主对她还是慈悲的,因为上苍并没有把她推向像她这种生涯的人通常所受到的那种惩罚之路,而是让她正值青春年华,保持着如花似玉的娇艳,在温柔富贵乡中撒手尘寰。对这些妓女来说,衰老就是她们的第一次死亡。

是的,难道世上还有比生活放荡者的晚年更为凄惨的事吗?这对一个女人来说,尤其如此。这时她已没有任何尊严可言,也得不到任何同情。这种抱恨终生的心情并非追悔从前的失足,而是悔恨算计不周和用钱不当,这正是最让我们痛心的人生遭际了。我曾认识一位当年风流一时的女人,往昔的岁月留给她的只有一个女儿,据她同时代的人说,此女同她母亲年轻时一样漂亮。她母亲从未对这个可怜的孩子说过“你是我女儿”这句话,却要她供养自己的晚年,就因为她把她自小抚养成人。这个可怜的姑娘名叫路易丝,她顺从了母亲的意志操起色相生涯,她干这一行,既没有愿望,也没有热情,更没有欢乐,就如同别人想让她学习从事某种职业她便顺从地干这种职业一般。

由于过早地从事这种放荡生涯,长期熏染于这种堕落环境之中,又兼持续不断的体弱多病,她身上善恶是非的分辨能力在没有人启发教导的情形下,已然散失殆尽,尽管造物主也许曾赋予过她这种能力。

这个年轻姑娘将永远留在我的记忆之中。她几乎每天都在同一时刻走过那几条大街招揽路客,她母亲亦是坚持不懈,始终陪伴着她,殷勤得如一个亲生母亲陪同自己亲生女儿一般。那时我还十分年轻,很容易接受当时那种轻佻放纵的时代风尚,然而我却分明记得,当我看到这种监督着女儿做这种事的情景时,仍禁不住从心底升起一种蔑视和厌恶之情。

再说,在一个处女的面孔上,从来也看不出似她这般天真无邪又忧伤痛苦的表情。

这张面孔,真可称作“屈从女”

的面孔。

的面孔。

一天,这位姑娘的面孔变得豁然开朗了。在由她母亲一手牵线的肮脏生涯中,她似乎感知到上帝已恩准她获得某种幸福。不管怎么说,既然上帝造就了她的懦弱无力,又为什么还让她在生活的重压下得不到一丝慰藉呢?这一天,她发觉自己有了身孕,在她身上尚残留下来的那一丝贞洁感,使她欣喜若狂。人的灵魂总还是有它难以说清的寄托的,路易丝也是如此。于是她跑去对母亲诉说了这个使她狂喜不已的消息。这种事总使人有些羞于启齿,但我们在这里并非有意制造有伤风化的艳闻,而是讲真人真事;再说,如果我们认为经常地把这些人所受的苦难公之于众实非必要的话,那么我们还是老老实实地不开口为妙。人们如果不问事实便予定罪,不做判断便加蔑视,那实在是可耻的。母亲听了女儿的话后却回答说,她们两个人的生活用度已然拮据,三个人的开支将更加难以应付了,更何况这种孩子生下来是没有用处的,十月怀胎,更是浪费时间。

第二天,便有一位产婆前来看望路易丝,在这里我们姑且把这位产婆看作这位姑娘母亲的一位朋友吧。因为路易丝已经有好几天卧床不起了。待她能下床走动时,人已变得比原先更苍白,也更虚弱了。

三个月以后,一位先生出于恻隐之心,决心要医治路易丝心灵乃至肉体所受的创伤,然而由于那次她所受的打击太重,加之流产之后引发多种疾病,路易丝终于溘然长逝。

她母亲尚在人世,至于怎样活下去,只有天晓得!

我打量着身边的这些金银器皿,脑子里却盘旋着这个故事,这样默默地想着,似乎时间已过了很久,因为这时屋里已没有旁人,只剩下一个看门人正在全神戒备着以防我拿走什么东西似的。

于是我便走到这位被我搞得心神不定的老实人跟前,问道:

“先生,你能告诉我这间房客主人的姓名吗?”

“玛格丽特·戈蒂埃小姐。”

这位姑娘的名字我晓得,并且也曾见过她。

“怎么?”我问看门人,“玛格丽特·戈蒂埃死了吗?”

“是的,先生。”

“什么时候?”

“大概有三个星期了吧。”

“那么,为什么竟让人来参观她的住宅?”

“债主们认为,这样做可以抬高拍卖价钱,买主们事先看看这些布料及家具,会产生一定效果的,你知道,这也是一种促销手段。”

“如此说来,她是负了债了?”

“啊!先生,债务相当之大。”

“那么,东西变卖之后,大概可以还得清吧?”

“还能有剩余。”

“那么,还债剩余的部分归谁呢?”

“归她的家属。”

“那么说,她已经有了一个家了?”

“好像是有。”

“谢谢你,先生。”

看守了解了我的意图之后,便放下心来,向我行了一个礼,我也便走了出来。

“这个可怜的姑娘!”走在回家的路上,我这样想,“她可能死得很凄苦,因为处在她们那种社会地位,要想交朋友,必须以健康的身体为本钱。”于是我便不由自主地对玛格丽特·戈蒂埃的命运产生了一种同情感。

我这种想法,某些人看来可能会觉得荒唐可笑,然而就我而言,对于流落在花街柳巷的风尘女子,一向是极其宽容的,而且也绝不想对自己这种宽容态度有半点儿改变。

一天,我去警察署领取护照,瞧见邻近的一条街上有两个宪兵正带走一个姑娘。我不晓得她犯了什么事,我想说的只是,这个姑娘一边流着泪,一边亲吻着怀中才几个月大的孩子,母亲的被捕导致了这种母子的生死离别。从这一天起,我便绝不再在一见之下,便轻易对一个女子施以蔑视了。

拍卖定于十六日进行。

参观和拍卖之间有一天的间隙,因为这一天的时间必须留给地毯工人拆卸帷幕、窗帘等饰物之用。

那时,我刚刚从外地旅游归来。一个人刚从外地回到巴黎,他的朋友们总是要把一些重要新闻讲给他听。而关于玛格丽特的死,却没有人把它当成一件大事告诉我,这也是相当正常的。玛格丽特长得非常漂亮,然而这些女人生前的排场越是搞得沸沸扬扬,她们死后便越是无声无息。这正如太阳一般,它的降落同升起一样总是无声无息。她们的逝去如果正值青春年华,那么她们所有的情人便会立即得到消息,因为在巴黎这个社会上,一位名妓,几乎她所有的情人都是相处甚密的。于是大家便相聚在一起,互相交换一些有关她生前的往事,随后彼此依然故我,过着自己的日子,绝不会因这件事而受到干扰,甚至连一滴同情的泪水也十分吝啬。

如今,人们一到二十五岁,眼泪就变得十分珍贵,绝不会为一个相交不深的女人轻易抛洒,至多,也不过为他们的双亲流下几滴,那也只是作为对过去养育花费的报答。

至于我自己,尽管玛格丽特房间内任何一件物器上都没有凿上我姓名开头的一个字母,但正如我前面所说,因出于本能的宽容和与生俱来的怜恤,我对于她的死,久久萦绕于心,无法忘怀,尽管也许这已超出了我对她应有的思念。

记得从前我经常在香榭丽舍大街上同玛格丽特相遇,她每天必到这儿来,乘坐着一辆蓝色的轿式四轮小马车,辕上是两匹栗色骏马。当时我发现,同她那一群人相比,她似乎有一点儿不同凡俗,这一独特的气质加上她出类拔萃的姿色使她更加超凡脱俗。

这些可怜的姑娘出门时,总有那么一些不知其名的人陪伴着。

任何一个男人都不想把自己同她们良宵欢度的恋情在大庭广众之下表现出来,而她们又耐不得寂寞,于是出门时便随身带上自己的女伴,当然这些女伴的境况不如她们,出门也没有车坐。有时她们带的竟是些年老而不忘卖俏的妇人,无论其如何卖弄也看不出她们有何俏丽之处。但如果你想了解她们所陪伴的女郎的任何情况的话,你可以毫无顾忌地向她们请教。

但玛格丽特却并非如此。她总是独自一人乘车到香榭丽舍大街。冬天她裹一条开司米大披肩,夏天她的长裙也十分朴素,尽量不惹人注目。尽管在她喜欢散步的这条大街上有许多熟人,但她对他们也只是偶尔送去一个只有对方才能发觉的微笑,而这种微笑,高贵得只有公爵夫人们才能做出。

她不像她的女伴们一向所做的那样,在圆形广场到香榭丽舍大街街口那一段散步。那两匹骏马总是飞快地直接把她拉到布洛涅森林

,在那儿,她下车漫步一小时,然后重新登车,疾驰而返。

,在那儿,她下车漫步一小时,然后重新登车,疾驰而返。

这些情景有几次我曾亲在现场,如今仍历历在目。对于这位姑娘的早逝,我不胜惋惜,那心情就如同见到一件精美的艺术品被彻底地毁坏一般。

不错,世界上再没有一个女子可以赶得上玛格丽特的倾城美貌了。

她身材修长、苗条,甚至有些过于消瘦,但她的装扮手段极其高明,只要在服装上稍加修饰,便会轻而易举地把造物主的这一疏忽给掩饰过去。她那开司米大披肩的尖端可以触及地面,丝绸长裙的宽边便在两边衬了出来,两只纤手藏在厚厚的手笼

里,并紧紧地贴在胸前,手笼周围的褶子花边做工十分精巧,那周边的线条,即使是最挑剔的眼光也找不出毛病来。

里,并紧紧地贴在胸前,手笼周围的褶子花边做工十分精巧,那周边的线条,即使是最挑剔的眼光也找不出毛病来。

她的头堪称是一件艺术珍品,玲珑剔透,造化异常。它娇小秀美,正如缪塞

所说,她母亲正是为了让她精心装扮,才让它生成这个样子。

所说,她母亲正是为了让她精心装扮,才让它生成这个样子。

那张鹅蛋形的俏脸风情万种,难以描绘。一双乌黑的美目,配以远山般细长的眉毛,纯净有如一幅画卷。长长的睫毛,它们盖住了秀目,每当双目低垂,那睫毛便似一片乌云,在艳若桃花的俊脸上投下一抹淡淡的阴影。那鼻子纤巧挺直,充满灵秀之气,鼻孔显得微微张开,像是对情欲生活的强烈渴望。她那张端正匀称的嘴,双唇张启时十分优美,这时便可见到贝齿如珠,洁白似乳。她的皮肤闪着一种别样的光泽,其上有一层细绒,直似未经任何人触摸过的桃子上的绒衣。至此,我们才算对这副迷人的俏脸有了一个全貌印象。

黑黝黝的秀发恰似乌玉,似天然非天然的波浪形的头发堆在额前,然后再分成两绺向后面束去,披散在脑后,这便向人显露出她的一双耳垂,上面各缀有一颗价值四五千法郎的大钻石在闪闪发光。

玛格丽特过着这种火热的纵欲生活,为什么会在她的脸上留下处女般的稚气神态,竟而构成了她面部的特征?这实在是我们虽无法理解却又不得不面对的事实。

玛格丽特有一幅她本人的绝妙画像,乃是维达尔

的手笔,也只有此君的画笔才能再现玛格丽特的风采。她去世之后,这幅画像曾在我手上放了几天。有这样一幅逼真得令人拍案叫绝的画像在眼前,对于回忆她的往事,足以弥补我记忆力的不足。

的手笔,也只有此君的画笔才能再现玛格丽特的风采。她去世之后,这幅画像曾在我手上放了几天。有这样一幅逼真得令人拍案叫绝的画像在眼前,对于回忆她的往事,足以弥补我记忆力的不足。

本章所述的情节,有些是后来才知道的,但我却立即把它们写出来,这样避免我随后开始讲述这位女性的故事时还要回头重述。

剧场的首演式,玛格丽特每次必到。每天晚上她的时间总是消磨在剧场或舞厅。每当一场新戏上演,剧场里准能见到她,而且身边总是携带着三样东西,这三样东西又总是放在她楼下包厢的前栏上,这就是:一架小型望远镜,一袋糖果和一束茶花。

她带来的这些茶花,在一个月三十天中,有二十五天是白色的,另外五天则是红色的。为什么会有这种变化,外人不得而知,至于我也只能指出这一现象,个中缘由仍是不得要领。而她出入最频繁的剧院里的常客,她的朋友们也已同我一样,注意到了这一现象。

除了茶花之外,从来没有人见过她还带过别的什么花。因此,在她常去买花的巴尔戎太太开的花店里,大家便给她起了个绰号:茶花女。这个绰号便一直在她身上保留了下来。

此外,正如生活在巴黎社会上某个阶层的人一样,我也知道,玛格丽特曾当过某些最为风流倜傥的公子哥儿的情妇。对此,她自己毫不隐讳,而那些公子哥儿也津津乐道,引以为荣,这足以证明无论是情夫还是情妇,双方彼此都很得意。

然而,据说自玛格丽特从巴涅尔

旅游归来之后,差不多有三年的时间,她便只同一位年老的外国公爵来往。这位公爵家资巨富,曾千方百计想使玛格丽特摆脱往昔的生活,从以后的迹象看,她似乎也乐于如此。

旅游归来之后,差不多有三年的时间,她便只同一位年老的外国公爵来往。这位公爵家资巨富,曾千方百计想使玛格丽特摆脱往昔的生活,从以后的迹象看,她似乎也乐于如此。

关于这件事,别人是这样对我讲的:

一八四二年春,玛格丽特身体虚弱,大异于往常,医生们建议她去温泉疗养,于是她便动身前往巴涅尔。

在巴涅尔疗养的病人中有一位是这位公爵的女儿,她不但同玛格丽特有同样的病情,而且相貌也酷似玛格丽特,以至于众人都把她们看作一对姐妹。不过公爵小姐的肺病已达三期,玛格丽特到达巴涅尔没几天,她便病逝了。

公爵本人也和一般人一样,不愿意离开埋葬自己亲人的土地,他留在了巴涅尔。一天早晨,他在一条小路的拐角处看到了玛格丽特。这时,他似看到他女儿的一个活脱儿的身影走在他前面,于是便走上前去,拉住她的双手,泪流满面地拥抱她,甚至也不问一声她是谁,便恳求她允许他常去看她,并希望能像爱他生前的女儿一样爱抚她。

这时同玛格丽特住在巴涅尔的,只有她的一个贴身女仆,再说,同这样一位老人来往也绝无有损自己名声之虞,她便慨然应允了公爵的请求。

在巴涅尔,有些人认识玛格丽特,便专程前来拜访公爵,以告知他戈蒂埃小姐的真实身份。这明显给了这位老人当头一棒,因为这样一来,便谈不上她和他的女儿有何相似之处了,然而为时已晚,这个年轻的少妇已成为他的精神依托,是他得以继续生活下去的唯一理由。

他对玛格丽特没有任何斥责,再说,他也没有权利这样做。但他却向玛格丽特提出,如果她能够改变一下自己的生活,他愿对她的这一奉献提供她所希望的一切补偿。她同意了。

应该说明的是,玛格丽特生性热情,当时正在病中,而且她认为自己往昔的那种生活,也似乎是她生病的主要原因之一。出于一种迷信的想法,她觉得倘在此时痛改前非,上帝或许会继续保持她的美貌和健康。

果然如此,这里的温泉和在这种地方散步,再加以适度的运动和正常的睡眠,一个夏天过去之后,她几乎已恢复了健康。

于是公爵便陪同玛格丽特回到了巴黎,并仍如在巴涅尔一样,还是经常前来看望她。

他们这种关系,别人既不了解其真正的缘由,也摸不清他们真实的目的,又因为公爵早有家资巨富之名,现在又以一掷千金轰动一时,所以在巴黎引起了极大的物议。

众人议论纷纷,都说公爵老而好色,一个腰缠万贯的老翁同一个年轻的少妇有着这种关系也实在是常有的事。总之,众说纷纭,却都猜不出个中真情。

其实,这位父亲般的老人,对玛格丽特的感情是十分圣洁的,除了同她在心灵上的相通之外,任何其他关系,在公爵看来都近乎乱伦,在玛格丽特面前,老公爵从未讲过一句不适于在一个女儿面前讲的话。

我们也绝不想把我们的女主人公描写成脱尽她本来面目的另一个样子。但我们要说的却是,如果她仍然留在巴涅尔,那么她向公爵许下的诺言是不难实现的,更何况她已然履行了这种诺言。然而一旦她返回巴黎,这位习惯于放荡生活,沉湎于舞会的姑娘,似乎便耐不住寂寞了,虽然老公爵的定期来访可以缓解她的孤独,但在平时,她却觉得百无聊赖,烦闷欲绝,往日生活的那种灼热炙人的气浪便一下子涌上了她的心头和脑际。

还须加以说明的是,玛格丽特自这次旅游归来之后,出落得更加娇艳美丽,况且她正值二十妙龄,虽然她并没有痊愈,却已大有起色。也正是这种原因激起她狂热的欲念,而这也恰是一个肺病患者的症状。

公爵的朋友们总是不断地窥伺着玛格丽特,以便伺机抓住这位少妇的一两件丑事。他们说,和她来往有损公爵的清誉。有一天,他们前来向公爵讲这些事,并向他证明:玛格丽特会在公爵不来看她的时候,便在家里接待客人,而这些客人则往往要待到第二天。遇到这些朋友前来讲这些时,公爵便感到一种巨大的痛苦。

受到公爵的盘问后,玛格丽特便向公爵承认了一切,并且直言不讳地向公爵提出,希望他以后不要再如此关照自己了,因为她自觉已无力再信守前言,再说,她也不愿旷日持久地接受一个被她所欺骗的男人的好意。

自此,公爵有一个星期没有露面,他所能做的一切,也仅此而已。到了第八天,他便前来向玛格丽特恳求,请她继续和他来往,并向她保证,只要能见到她,不管什么条件他都答应,并发誓说即使他因此而死去也不再责备她一句。

以上便是玛格丽特回到巴黎第三个月后所发生的事情,那时正是一八四二年的十一月或者十二月份。