|

书名:秘密花园

作者:【美】弗朗西丝・霍奇森・伯内特

译者:梅静

排版:AGOOD

美编:佳蕙

ISBN:9787548929499

本书由果麦文化传媒股份有限公司授权掌阅科技电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

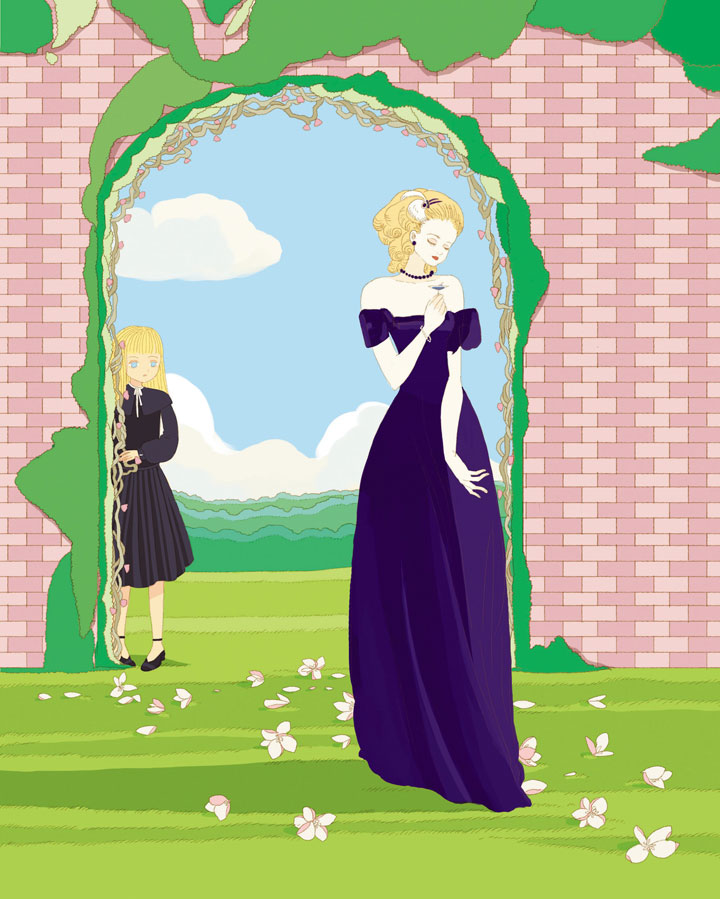

玛丽·伦诺克斯被送到米塞斯维特庄园与姑父同住时,所有人都说,他们没见过比她更不讨人喜欢的孩子。这话一点儿也没错。她的脸又瘦又小,身子也又瘦又小,头发稀疏,发色浅淡,成天一副闷闷不乐的表情。她的头发是黄色的。因为出生在印度,一直不是得这病,就是害那病,所以她的脸也是黄色的。玛丽的父亲替英国政府工作,总是很忙,也时常生病。玛丽的妈妈是大美人,但她只关心哪儿有宴会,好跟一群喜欢快活的人寻欢作乐。她压根不想要这个小女孩,玛丽一出生,就被她丢给一个印度奶妈照料。而且,她还让奶妈明白:要是不想惹女主人生气,就尽可能让这孩子远离女主人的视线。还是体弱多病、烦躁丑陋的小婴儿时,玛丽就被撇在一旁;长成体弱多病、烦躁不安、蹒跚学步的小孩儿时,她还是被撇在一旁。除了印度奶妈和其他当地仆人黝黑的脸,玛丽想不起还有谁跟自己亲近过。要是被玛丽的哭声打扰,女主人就会大发雷霆。所以仆人们总是对玛丽百依百顺,任她为所欲为。于是,才六岁的玛丽,就已经成了全世界最专制、最自私的小猪崽。一位年轻的英国家庭教师来教玛丽读书写字,可她非常讨厌这个小孩,不到三个月,便辞职不干了。后来接任的女家庭教师,每一任待的时间都比第一任短。要不是自己真心想读书,玛丽肯定一个字母都学不会。

玛丽快九岁时,一个酷热难当的清晨,她一觉醒来就没好气儿。看到床边站着的不是奶妈,她就更生气了。

“你来干什么?”她对那个陌生女人说,“我不要你,把我的奶妈叫来!”

那女人一脸惊恐,但还是结结巴巴地说奶妈不能来了。玛丽越来越生气,对那女人又踢又打,对方也只是更惊恐地反复念叨,说奶妈的确来不了小姐这里。

那天清晨,空气中似乎有某种神秘的气息。一切都显得很反常,几个当地仆人似乎还失踪了,而玛丽看见的其他仆人,不是鬼鬼祟祟,就是脸色苍白,惊恐地四处乱窜。可是,没有一个人告诉她发生了什么,奶妈也没来。早晨的时光一点一滴地过去,玛丽始终被撇在一旁。终于,她晃悠着来到花园,自顾自地在阳台边的一棵树下玩耍。她做出一副建造花圃的样子,把一朵朵绯红的木槿花苞插进一个个小土堆里,心里却越来越生气,反复念叨着等萨迪回来,要怎样怎样臭骂她。

“猪!猪!简直是猪养的女儿!”她之所以这么说,是因为叫当地人猪,便是对他们最大的侮辱。

她正咬牙切齿地反复骂着,就听到妈妈和什么人踏上了阳台。那是个十分漂亮的小伙子。两人站在一起低声交谈,声音很是奇怪。玛丽认识那位小伙子,他看起来还是个男孩。玛丽听说,他是刚从英国来的年轻军官。小女孩眼睛一眨不眨地盯着他,其实目光主要还是集中在妈妈身上。一有机会,玛丽就总这样看着妈妈。因为这位太太——比起其他称谓,玛丽更喜欢这么称呼她——如此高挑美丽,还总是穿着那样好看的衣裳。她的一头鬈发有如柔滑的丝缎,鼻子小巧精致,却似乎透着什么也瞧不上的意味;那双大大的眼睛,好像时刻都盛满笑意。她所有的衣服都轻薄飘逸。用玛丽的话来说,它们全都“缀满了花边”。这天早上,那些花边似乎比以往更多,但妈妈眼中却毫无笑意。那双眼睛睁得大大的,惊恐地望着年轻军官漂亮的脸庞,充满哀求之色。

“真的那么糟糕吗?噢,是真的吗?”玛丽听见她问。

“非常糟。”年轻人颤抖着声音回答,“非常糟糕,伦诺克斯夫人。两周前,您就该去山上的。”

夫人不住地绞着手。

“噢,我知道我该去!”她大声说,“就是为了参加那场愚蠢的晚宴,我才留下来的。我真是蠢透了!”

突然,仆人区爆发出一阵响亮的哀号声,吓得她紧紧攥着年轻人的胳膊。站在那儿的玛丽也禁不住浑身哆嗦起来。哀号声越来越大,越来越惨烈。

“怎么了?怎么了?”伦诺克斯夫人气喘吁吁地问。

“有人死了,”年轻军官回答,“你怎么没说,它已经在你家仆人中传染开了!”

“我不知道啊!”夫人哭喊着,“跟我来!快跟我来!”说完,她便转身冲进了屋。

之后,骇人的事接踵而来。玛丽也终于明白,这天早晨的神秘气氛是怎么回事。霍乱以最致命的方式爆发了,人们像苍蝇一样死去。奶妈是前一天晚上病倒的,刚才就是因为她死了,仆人们才在棚屋里哀号。这一天还没完,又有三个仆人死了,其他仆人吓得落荒而逃。恐慌到处蔓延,所有平房

里都有垂死的人。

里都有垂死的人。

第二天,在一片张皇与忙乱中,玛丽躲进育儿室,被所有人遗忘了。谁都没想起她,也没人需要她。奇怪的事继续上演着,她却一无所知。那几个小时里,玛丽一会儿哭,一会儿又睡着了。她只知道人们病了,并且她听到了神秘又可怕的声音。有一次,她溜进餐厅,发现里面空荡荡的。不过,桌上还有些残羹剩饭。椅子和盘子似乎被匆匆地推了回去,仿佛吃饭的人因为某种原因,突然起身离开了。小家伙吃了些水果和饼干,觉得口渴,又喝了几乎满满一杯红酒。酒很甜,她不知道那有多烈,很快便昏昏欲睡了。她回到育儿室,把自己关了起来。棚屋那边传来的哭喊声和急匆匆的脚步声真吓人!酒劲上来,她困得几乎睁不开眼睛,倒在床上,一无所知地睡了好长一段时间。

她沉睡的这段时间里发生了很多事,无论是哀号声,还是东西从平房里抬进抬出的声音,都没把她吵醒。

她醒来后躺在床上,呆呆地盯着墙壁。房子里安静极了,前所未有的安静。既没有说话声,也没有脚步声。她想,大家的霍乱都好了?所有麻烦都结束了?她还想,既然奶妈已经死了,现在谁来照顾她呢?会来一个新奶妈吗?或许,新奶妈能讲几个新故事。那些老故事,玛丽早就听厌了。奶妈死了,她并没有哭。她不是个感情丰富的孩子,从未真正在意过谁。霍乱带来的嘈杂、忙乱和哀号不仅把她吓坏了,也让她极其愤怒。因为似乎没人记得她还活着。每个人都惊慌失措,压根没人想起这么个不讨人喜欢的小女孩。霍乱爆发时,人们似乎除了自己,什么都想不起来了。不过,要是每个人都好了,肯定会有人想起,然后前来照顾她吧。

可是,没有人来。她躺在床上等啊等,房子里却似乎越来越安静。她听见草席上传来一声窸窸窣窣的声音,低头一看,一条小蛇瞪着宝石般的眼睛,朝这边滑来。她不害怕,因为那是条无害的小东西,不会伤人。看起来,它似乎急着要溜出屋去。玛丽看着它钻过了门缝。

“真奇怪,这么安静,”她说,“听起来,好像除了我和这条蛇,平房里再也没有其他人了。”

几乎就是下一分钟,她听见院子里传来一阵脚步声。接着,那声音到了游廊。是男人的脚步声。他们走进平房,还在低声说着什么。没人迎接他们,也没人跟他们说话。他们好像推开门,正逐一查看每个房间。

“真荒凉!”她听见有个声音说,“那么一个大美人啊!我想,那孩子肯定也很漂亮。我听说这儿有个小孩,尽管谁都没见着她。”

几分钟后,他们推门进来时,玛丽正站在育儿室中央。她皱着眉,看起来就是个丑陋又暴躁的小家伙,因为她不仅开始饿了,也因受到冷落而倍感丢脸。第一个走进来的男人是个身材魁梧的军官,玛丽见过他跟爸爸说话。他满面愁容,显得很疲惫,可一看见她,顿时吃了一惊,吓得差点跳回去。

“巴尼!”他大叫道,“这有个小孩!一个孤零零的小孩!在这么个地方!天哪,她是谁?”

“我是玛丽·伦诺克斯。”小女孩僵硬地站直身子。她觉得,这个男人管爸爸的平房叫“这么个地方”,真是太没礼貌了!“大家得霍乱时我睡着了,刚刚才醒。怎么没人来?”

“就是那个谁都没看到的孩子!”那男人惊叫着转向同伴,“她真的被忘掉了!”

“我为什么会被忘掉?”玛丽跺着脚问,“为什么没人来?”

那个叫巴尼的年轻男人十分悲伤地看着她。玛丽觉得,她似乎看见他在眨巴眼睛,以免掉下泪来。

“可怜的小家伙!”他说,“因为一个人也没剩下,哪儿还有人来。”

玛丽就是以这种奇异又突然的方式,明白自己再也没有爸爸,也没有妈妈了。他们都死了,并被连夜抬了出去。几个幸免的当地仆人也以最快的速度逃走,谁都没想起还有个小姐。因此,这地方才这么安静。平房里的确一个也不剩,除了她和那条窸窣作响的小蛇。

曾经,玛丽很爱从远处打量妈妈,觉得她非常漂亮。但她几乎一点都不了解她。所以,当妈妈去世时,很难指望玛丽能有多爱她或想念她。事实上,玛丽压根就不想妈妈。因为她向来只顾自己,所有心思都放在自己身上。要是再大上几岁,被这么孤零零地留在世上,她或许还会十分焦虑。可因为现在太小,又一直都有人照料,所以她总认为生活永远都会这样继续下去。她这会儿心里想的是:自己要去的是不是好人家,对方待她客不客气,会不会像奶妈和其他当地仆人一样,任她想干什么就干什么。

玛丽先是被送到了英国牧师家。她知道自己不会一直待在那里,她也不想待在那儿。英国牧师很穷。而且,他已经有五个年龄相近的孩子了。那些孩子穿得破破烂烂,总是吵闹不休,争抢彼此的玩具。玛丽很讨厌那间肮脏的平房,对谁都摆着一张臭脸。才来一两天,便没人愿意跟她玩了。第二天,他们甚至给她起了个绰号,令她火冒三丈。

第一个想到给她起绰号的是巴兹尔。巴兹尔是个小男孩,长了双放肆无礼的蓝眼睛和一只翘鼻子。玛丽很讨厌他。当时,她像霍乱爆发的那天一样,独自在树下玩,堆土堆、挖小径,准备造一座花园。巴兹尔走过来,站在旁边看她。很快他就有了兴趣并突然提出一个建议。

“干吗不在那放一堆石头做假山?就放中间。”他边说边凑过来,指给她看。

“走开!”玛丽大喊,“我不跟男孩玩,走开!”

一时间,巴兹尔看上去很生气,可不一会儿,他又嬉皮笑脸起来。他总捉弄自己的姐妹们。于是,他又蹦又跳地绕着玛丽转圈圈,一边做鬼脸,一边又唱又笑。

玛丽小姐倔脾气,

真能造出花园来?

银钟花、海扇壳、金盏花,

全都排队成一行。

他唱啊,唱啊,直到其他孩子听见歌声,也跟着大笑起来。玛丽越生气,他们这首“玛丽小姐倔脾气”就唱得越起劲。从那以后,只要跟这群孩子在一起,大家都管她叫“倔脾气的玛丽小姐”。他们彼此间提起她,或跟她说话时,也都这么叫。

“你马上就要被送回家了,”巴兹尔对她说,“就在这个周末。我们都很高兴。”

“我也很高兴,”玛丽说,“但家在哪儿?”

“她连家在哪儿都不知道!”巴兹尔带着七岁小孩的蔑视口吻说,“当然在英国。我们的奶奶也住那儿,姐姐玛贝尔去年才被送去。你不会被送去奶奶家,因为你没奶奶。你要被送到姑父家。他叫阿奇博尔德·克雷文先生。”

“我根本不认识他。”玛丽怒气冲冲地说。

“我就知道你不知道,”巴兹尔回答,“你什么都不知道。女孩就这样。我听爸爸妈妈说起过他。他住在乡下一座又大又荒凉的老房子里,没人愿意接近他。他脾气很暴躁,也不愿见人。就算他愿意,别人也不会来。他是个驼背,可吓人了。”

“我才不相信你。”玛丽转过身,用手指堵住耳朵,不想再听下去。

可后来,她一直在想这事。那天晚上,克劳福德太太说,再过几天,她就要坐上前往英国的船,去米塞斯维特庄园的阿奇博尔德·克雷文姑父家。玛丽板着脸,看起来无精打采,大家都不知道她怎么了。他们努力对她好,克劳福德太太本想亲亲她,她却把脸转开了。克劳福德先生拍拍她的肩膀,她却僵硬地绷直了身子。

“她长得太一般了,”后来,克劳福德太太惋惜地说,“她妈妈可是个大美人,仪态也很好。可玛丽这么不讨人喜欢的孩子,我还是第一次见到。孩子们都叫她‘倔脾气的玛丽小姐’,虽然这么叫顽皮了些,但也不无道理啊。”

“那位妈妈要是能常去育儿室,让孩子多看看她那张漂亮的脸和高雅的举止,玛丽说不定还能学到一些。可惜,那可怜的美人儿已经不在了。很多人估计压根不知道她还有个孩子吧。”

“我觉得,她根本没正眼瞧过那孩子。”克劳福德太太叹了口气,“奶妈死后,没有一个人想起这小家伙。想想看,仆人们都跑了,把她一个人留在那座荒凉的平房里。麦格鲁上校说,开门看到她独自站在房间中央时,差点把魂儿都吓飞了。”

有位军官的太太刚好要送她的几个孩子去英国上寄宿学校。因此,玛丽便在她的护送下,远渡重洋去了英国。那位太太的心思全放在自己的儿子女儿身上,所以在伦敦见到阿奇博尔德·克雷文先生派来接玛丽的人时,简直高兴坏了。来人是米塞斯维特庄园的女管家——梅德洛克太太。她是个壮实的女人,脸颊红润,一双黑眼睛十分锐利。她穿着一条深紫色长裙,披了件带流苏的黑丝绸斗篷,黑色软帽上有几朵紫色的天鹅绒花。她一动脑袋,那些花就跟着轻颤不已。玛丽一点儿也不喜欢她,不过,这没什么好奇怪的,因为她向来就很少喜欢谁。而且,梅德洛克太太显然也没怎么把她放在心上。

“天哪!真是个相貌平平的小家伙!”她说,“我们都听说她妈妈是个大美人。她的美貌显然没有遗传下来多少,您说是吧,夫人?”

“也许她长大点儿就好了吧。”军官太太和气地说,“要是脸色没那么黄,表情再活泼点儿……其实,她五官还不错。小孩子嘛,变化很大的。”

“那她可得大大改变一番才行。”梅德洛克太太说,“要我说,米塞斯维特庄园很难让孩子变得更好。”

她们以为玛丽没有在听,因为她站在旅馆的窗边,离她们有一小段距离。她看着窗外过往的公共汽车、马车和行人,把她们的话都听得一清二楚,而且对她的姑父和她要入住的地方都很好奇。那是个什么样的地方?姑父是个什么样的人?驼背是什么?她从没见过。或许,印度没有驼背吧。

自从失去奶妈,住进别人家后,她便开始觉得孤单,常生出一些怪异的新想法。她纳闷,为什么就连爸爸妈妈还活着时,她似乎都不属于任何人。别的孩子好像都属于他们的父母,她却仿佛从来都不是“谁的小女孩”。虽然有仆人、食物和衣服,却没人关心她。她不知道,这全都是因为她太不讨人喜欢。不过,那时候,她显然对自己的不讨人喜欢一无所知。她常常觉得别人很讨厌,却不知道自己也是那样。

玛丽觉得,梅德洛克太太是她见过最讨厌的人,化那么浓的妆,戴那么平凡无奇的细呢软帽。第二天,她们出发前往约克郡。穿过车站,走向车厢时,玛丽高高地昂着头,努力远离梅德洛克太太,因为她不想让自己看起来属于她。一想到人们可能以为她是梅德洛克太太的女儿,她就非常生气。

梅德洛克太太可丝毫没有受到她和她那些想法的影响。她是那种“绝不容忍小孩子乱来”的女人。至少,要是有人问起,她一定会这么说。因为妹妹玛丽亚的女儿马上就要结婚了,所以她其实并不想到伦敦来。不过,在米塞斯维特庄园当管家工作舒适,薪水又高。保住这份工作的唯一办法,就是立刻执行阿奇博尔德先生的任何命令。她甚至连提个问题都不敢。

“伦诺克斯上尉和太太得霍乱死了,”克雷文先生简短而冷淡地说,“伦诺克斯上尉是我妻子的兄弟,我将成为他们女儿的监护人。得把那孩子带到这儿来。你必须亲自去伦敦,把她接过来。”

于是,她就收拾好那个小皮箱,跑了这一趟。

玛丽坐在车厢角落里,毫不起眼。她烦躁极了,因为既没有书可读,也没东西看,戴着黑色手套的小手交叠着搁在膝上。那身黑裙子让她的肤色显得比平时更黄,柔软稀疏的头发从黑纱丧帽下散落出来。

“我这辈子还没见过比她更糟糕的小孩呢。”梅德洛克太太心想。(在约克郡,说某个孩子“糟糕”,就是“被宠坏了,脾气很暴躁”的意思。)她还从没见过一个孩子能什么都不干,一动不动地坐着。终于,她看烦了,用生硬而急促的声音说道:“我想,你即将要去的那个地方,我或许可以跟你讲讲。你了解你的姑父吗?”

“不了解。”玛丽说。

“爸爸妈妈从没跟你提起过他?”

“没有。”玛丽皱起眉,因为爸爸妈妈从没特意跟她说起过任何事。事实上,他们什么也没跟她说过。

“哼,”梅德洛克太太盯着那张毫无表情的古怪小脸咕哝了一声,沉默了好一会儿,才又接着说,“我想,我还是应该讲一讲,好让你有个准备。那可是个奇怪的地方。”

玛丽一言不发。这明显的冷漠让梅德洛克太太很不自在,她吸了口气,又继续往下说。

“那地方又大又阴森,克雷文倒是挺得意的。房子实在够阴森的,都有六百多年历史了。建在荒野边缘,里面有将近一百个房间呢。不过,大部分房间都关着,还上了锁。房子里有不少画像和上好的老家具,还有很多上了些年头的古董。房子周围是个大花园,院里有些树的枝条都垂到地上了。”她顿了顿,又吸了口气,接着突然打住话头,“不过,其他也就没什么了。”

尽管不想听,玛丽还是不知不觉地入了神。听起来,一切都跟印度大不一样。新鲜事物还是能吸引她的。可玛丽不想表现出很有兴趣的样子,这正是她笨拙又不讨喜的地方之一。于是,她只是一动不动地坐着。

“好啦,”梅德洛克太太说,“你觉得怎么样?”

“不怎么样。”她答道,“这种地方我一点儿也不了解。”

梅德洛克太太嘿嘿一笑。

“啊!”她说,“你这样子可真像个老太太。你难道一点儿也不关心吗?”

“我关不关心,又没什么要紧的。”玛丽说。

“这话说得对。”梅德洛克太太说,“是不要紧。我不知道为什么要让你来米塞斯维特庄园住,或许是因为这样最省心吧。他肯定不会为你操半点心,这没啥好怀疑的。他从来不会为任何人操心。”

她突然住了嘴,似乎及时想起了什么。

“他驼背,”她说,“这可把他害苦了。他一直是个孤僻的年轻人,即便有很多钱和那么大一座房子,也直到结婚后,才变得稍微好一些。”

尽管玛丽努力做出一副漠不关心的样子,眼睛还是忍不住转向梅德洛克太太。她从没想过驼背也能结婚,不禁有点儿惊讶。梅德洛克太太本来就是个唠叨的女人,见她这样,更来了兴趣。无论如何,聊天总归是消磨时间的好办法。

“你姑姑真是个漂亮的可人儿。哪怕她想要一片草叶,你姑父走遍全世界,都会替她寻来。没人想到她会嫁给他,可她就是嫁了。人们都说,她是为了钱,可她不是,绝对不是。她去世的时候……”

玛丽吓了一跳。

“噢!她死了?”玛丽不由自主地惊呼道。她突然想起曾经读过的一个法国童话。那个名叫《鬈发里克》的故事,讲的就是一个可怜驼背和一位美丽公主的故事。她一下子同情起阿奇博尔德·克雷文来。

“嗯,她死了。”梅德洛克太太回答,“这让他变得更加古怪。他谁也不关心,什么人也不见,大多数时候都外出。在米塞斯维特庄园时,他也总把自己关在西边的房间里,除了皮彻,谁也不见。皮彻已经很老了,但克雷文先生自小就由他照顾,他非常了解先生的脾气。”

这一切听起来很像书里的故事,玛丽却并不开心。一座有一百个房间的房子,几乎所有房门都锁着。房子还建在荒野边。无论荒野是什么,听起来都够可怕的了。还有一个把自己关在屋里的驼背!玛丽抿紧嘴唇,凝望窗外。看起来,马上就要下大雨了。那斜斜的灰色水线肯定会泼溅到窗玻璃上,再一条条地往下流。要是那位美丽的妻子还活着,没准儿也会像她妈妈一样,穿着“缀满花边”的裙子,跑进跑出地参加各种宴会。可惜,她已经不在了。

“别指望能见到他,因为十之八九都没这个可能。”梅德洛克太太说,“而且,你也别指望会有人跟你聊天。你只能一个人玩,自个儿照顾自个儿。会有人告诉你哪些房间可以进,哪些不能。那儿有很多花园。可你一旦住进那座房子,就别四处溜达、多嘴多舌了。克雷文先生不准的。”

“我才不会多嘴多舌。”小玛丽生气地说。正如刚才突然开始同情阿奇博尔德·克雷文先生一样,她又一下子不同情他了,反而觉得他真讨厌,活该遭遇那些事。

她把脸转向雨水潺潺的车窗,凝望着似乎永远都不会停的暴雨。她眼睛一眨不眨地看了好久好久,灰蒙蒙的雨在她眼里变得越来越厚重。终于,她睡着了。