父母很早就开始给我洗脑。他们跟我说,当地的公立学校多么可怕,孩子们一天得在椅子上坐6到8个小时。要是未被允许,他们都不能随便活动或上厕所。对一个超级活跃的5岁小孩来说,这些听起来简直像地狱一样——确切地说,像第九层地狱。我还清楚地记得,大概6岁时,我收到了本地公立学校的一封信,信上说:“我们非常欢迎你成为我们的学生。”我不以为然,因为我知道瑟谷学校要成立了。所以,尽管从没去过公立学校,我已经从父母那里得到了一张“福尔森州立监狱”的豁免券了。

我知道,我和妹妹要去一所另类学校了。在那里,没有人要求我们必须做任何事情。我们还是可以跑来跑去,做我们喜欢的一切。那也是我们一直以来的生活。我可以继续做个孩子,到处晃荡;而不是去公立学校,把时间分成一段一段的,坐在教室里听老师讲课。

对我来说,坐在那儿一动不动简直就是受虐。我可不想坐下来。我很好动。小时候,我的大部分时间都在户外度过,冬天也是。我觉得坐那儿不动根本就不是孩子。孩子的天性就是跑来跑去的。在小孩子看来,大人们似乎总是又疲累又迟钝;而且你会感觉,有一天你也会变成那样。所以,趁着年幼有精力,一定要好好玩儿个够。

学校比家里更“酷”一些,因为可以跟别的孩子玩,可以有许多朋友,还有许多富有挑战性的项目。比如停车场北面有一些很大的石头,我们称之为“岩石”。我们在那些石头间跳来跳去,玩各种游戏,把它们当成宇宙飞船或别的什么东西。

校门口的车道两旁曾榆树成荫,后来不知什么原因必须把它们砍掉。我们把那些大树桩留下来,堆在一起,弄成楼梯的样子,在上面玩了很久,直到它们全部腐烂。那批树刚倒下来时,我们也在树上玩。有棵树的中间被灌满了水泥。想来那树应该病了很久了吧,然后有人在中空处填上了水泥。当时我们看了都觉得很奇怪。

我们喜欢玩一个游戏,就是绕着主楼走,踩着花岗岩楼基的边,不能着地。有些地方只有大孩子才做得到,比如必须手搭着手才能过去的地方。这必须要长到足够大才能做到,因为那些地方真的很难过去。作为小孩子,你会尽力去尝试,做到自己的最好;再大些时,就能做到更多了,直到最后可以脚不沾地地绕过整个楼房。感觉没有成年人知道我们在干啥。我们干的许多事情都是有点危险的,既挑战身体,也挑战勇气。

大孩子们喜欢踢足球。米奇会召集大家:“你们小朋友们也来吧。”当时我们只有6岁,而他们是十六七岁。小朋友组成一队。米奇叫我们挤在一起,冲向对方球队里持球的那个。特别有意思,跟一般的玩法完全不同。我们就像一群小疯牛一样,紧紧追在一个大孩子的后面。当然,总会有人不巧正好将球踢到了一个小朋友的脸上。于是就有人喊:“暂停,暂停,大家暂停!”所有的大孩子都围过来。被踢的那个小孩子却若无其事地站起来了——因为球打到脸上并不会真的受伤。你只是受了一下惊,然后游戏继续。这种时候,你会觉得自己特别坚强。后来,等我自己长成了大孩子,和小朋友们玩同样的游戏时,我才意识到有多难。因为你必须时时避免打到小孩子的身上。有时一不小心,球还是砸到一个小朋友脸上了。你得赶紧跑过去看看,是不是把这孩子给砸坏了。好在他很快站起来了,你这才松了一口气,然后你会想起来:噢,我这么大的时候,有时一天被砸两次呢,没事儿,不要紧的。

我们在树林里玩得很多,尤其是冬天,那里有最好的滑雪道。现在看来,一个6岁孩子跟另一个6岁孩子单独拿着雪橇去树林里滑雪有点太大胆了,但在当时却是再自然不过的事情。你不必告诉别人,你要去校外——总有一群群的孩子结伴去那儿。可能有些青春期的大孩子是知道路的。具体细节我已记不清了,似乎“同伴”里总有些比我们大许多的孩子,而且树林里也总能看到其他人。

学校里到处都是极好的藏身之处。我们玩各种捉迷藏游戏。谷仓那儿特别棒,有种离群索居的感觉,没人能听见我们在干什么,像个秘密世界。成人一般不在那儿,他们大多待在主楼那边。谷仓的地下室、主体和阁楼合在一起,是玩打仗的绝佳场所。而且,有好几层可以藏身,是极好的私密世界。后来,阁楼被认为不安全而限制进入。这在我们看来简直太可笑了。因为我们早就学会从窗户钻出去,爬上屋顶。认为阁楼只有一个出口,所以很危险,对我们来说实在太可笑了——我们玩儿的就是找到尽可能多的出口。

那个不复存在的迷宫一样的沼泽地,也是个其乐无穷的地方。我们会尽量避免陷下去,但往往不成功。我们也爬到树枝上玩。那种地方,显微镜能派上用场。舀上一杯水,往显微镜下一放,里面有各种各样的生物呢,一天都看不够。发现一个浮游生物,拿移液管挪到边上,用显微镜一照,可以清清楚楚地看见:蚊子的幼虫和其他奇奇怪怪的叫不出名字来的小生物们。我们很快就知道了,沼泽地里的生物比池塘里的生物还多一些。这比上一堂生态课还管用呢。

肯是个小头目,带我们玩了许多有意思的项目。他比我们大5岁,是个极具创造力的孩子。有一天,他对我们说:“嘿,你们知道那边有个好地儿吗?”大概是学校地下室的锅炉房后面的小空间,没人曾想过去那儿玩。然后一下子,它就变成了每个人的藏身之地。我们全躲在那儿玩。突然有一天,工作人员发现,我们正在肯的指导下在那儿做烟花或别的什么玩意儿。他们吓坏了,“哦,老天,你们不能在这儿玩,这儿离锅炉只有10英尺,你们居然在这儿玩烟花……”

我和另外几个孩子在吸烟室里待得也挺多。那时我六七岁,对那些边抽烟边谈论摇滚乐和迷幻药的大孩子特别感兴趣。我们坐在那些漂亮的青春期女孩儿的膝盖上听她们聊天。这些女孩儿有点像妈妈。没人担心我们会被带坏,或我们那年仅6岁的小耳朵到底会听到些什么——这是对我们的极大尊重,相信我们可以处理所有那些信息,而不会变坏。他们做什么都不排斥你在旁边。现在想来,对一个15岁的孩子来说,旁边总有个6岁的小屁孩问这问那的,并不一定是你想要的。但他们对我们真的很包容。作为小孩子,我们觉得就应该是这样的。

听那些孩子讲述自己的故事特别有趣。他们都是些非常前卫的、胆敢在学校里啥都不学的孩子,说起话来有意思极了。他们谈论那个年代的音乐,让我们深深为之着迷。直到现在,我最喜欢的音乐依然是67年至70年这个时间段的,也就是我当时的偶像们喜欢的那些。我时不时地还去回顾一下,感受一下当时的强烈情绪。

尼尔喜欢搞怪,让我记忆犹新。小孩子们都喜欢他,是他的忠实粉丝。学校里有一架旧钢琴,音槌下面卡着好多图钉。他和达里尔会上去弹一些白人音乐,听上去特别美。偶尔他会说:“咱们干嘛不来点马路音乐呢?”于是亮开嗓门就唱。他极富创意,绘画、作曲、唱歌都很拿手。有时他会问我们:“想让我带你去鸟国吗?”我们说:“当然。”他就一把把我们举过头顶,像个疯子一样穿过校园或绕一大圈回来。我们像是他头顶的飞行器。有些大孩子还喜欢跟我们玩“轰隆隆”的游戏。就是我们爬到一个大孩子的背上,把他扑倒;等他爬起来,我们再扑上去,把他放倒……

那时我们喜欢打水仗,还做过一些离谱的事情,比如把许多杯水放在门口或互相扔“黏糊”——湿纸巾。有一次我和卡梅伦把饮水机里的纸杯都打了洞。结果大家喝水时,水全都溅到衣服上了。肯有一回带了个注射器来,是给牛打针的那种,一次可以吸两杯水,快速推进的话可以准确射到30英尺开外的地方。我们一堆人挤在一起,互相掩护,中间的那个人拿着注射器,从前面的两人之间突然射出去,一下子射中房间另一头的人。那人根本不知道发生了什么。后来被抓住了,有人提意见,说注射器不应该带到学校来。我们反驳:水枪是不能带到学校来,但注射器应该可以,注射器是农业相关的。

肯干过的最聪明的恶作剧,是在地下室搞了个水泵,将电线穿过厨房,绕过门框。他站在厨房门口,假装跟人聊天。然后时不时地,就让两根电线悄悄碰在一起,水泵就启动了,一股水柱不知从地板上什么地方突然射出来,溅到某人身上。这样持续了好几个小时,大家都不知道水从哪儿来的,跑来跑去地想弄个明白。最后,罗恩根据漏水的线路,找到了地板上的出水口。他趴在那儿,想仔细地看个究竟。就在这时,肯又启动了水泵,水一下子喷得罗恩满脸都是。肯这才告诉了大家,他是怎么做到的。

肯还用垃圾场的废料装了一辆可以跑起来的汽车,里面有一个史蒂倍克散热器、一个可以工作的引擎和一个方向盘。加速器是根绳子,要用手拉。后面有个拖斗,看上去像个皮卡车。所有的安装工作都是在学校的地下室里完成的。由于还没到驾驶的年龄,肯只能在校园里开这辆车。他让我们坐进拖斗,带着我们兜风。我们高兴坏了。

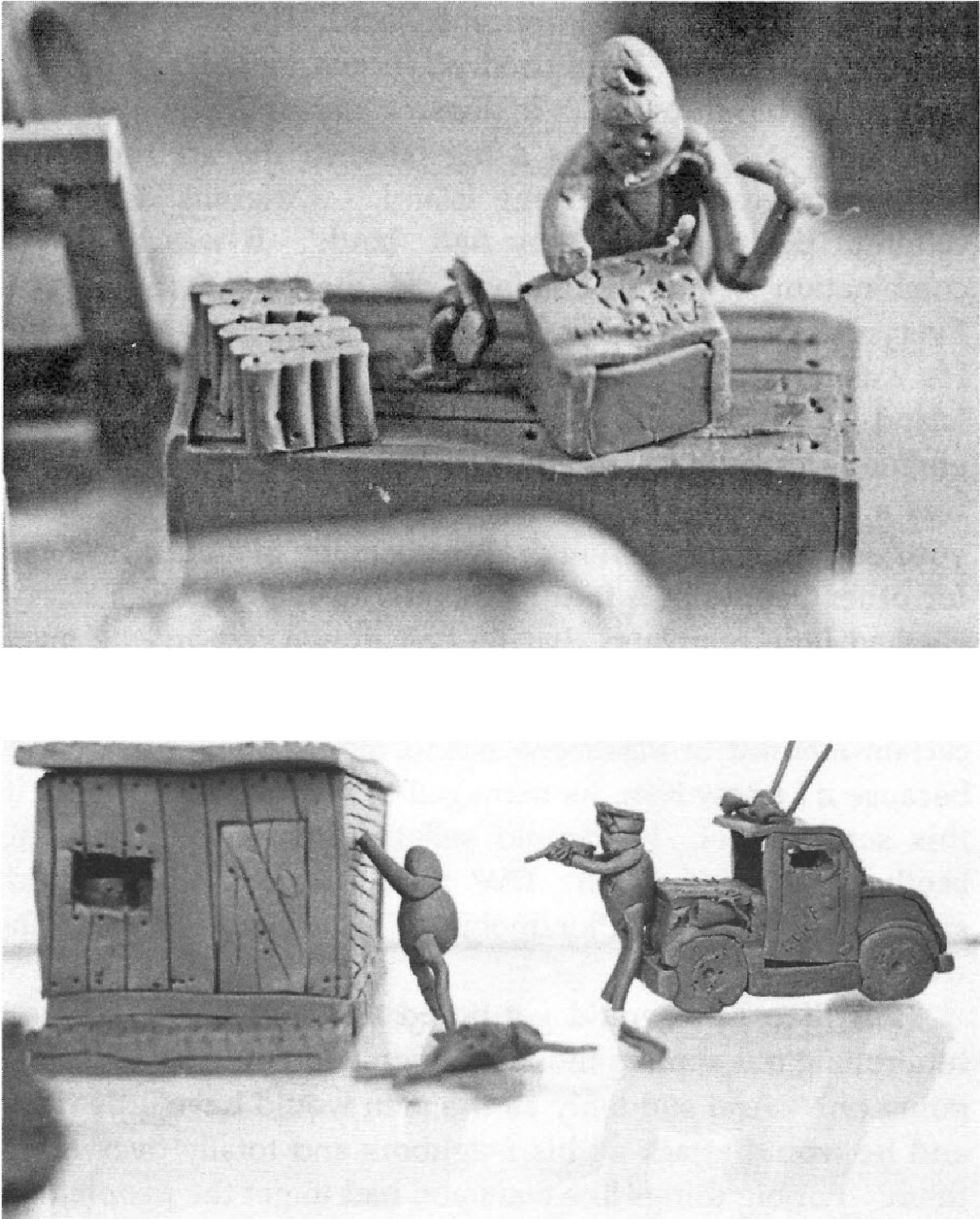

然后是橡皮泥岛。所有物件的尺寸为6英尺到1英寸之间,用造型黏土做,不用烧,也不会变干,所以可以重塑。艺术室里的那张大桌子慢慢变成了我们的“橡皮泥岛”。孩子们坐在不同的位置,有各自的“地盘”。整个像是旧式西方与20世纪的结合。肯还制定了一套规则。他是个机械师,造过那个皮卡车。在橡皮泥岛上,如果你想要有辆汽车,必须有一个发动机、一个化油器,还有火花塞、风扇和风扇皮带——整个是个完整的清单,否则就不够真实。事实上,肯还真在一家叫普略特的汽车厂给人造过汽车。他会画图纸,照着图纸造了一些迷你型的普略特汽车卖给小孩子们。卖来的钱也是橡皮泥岛的“造币厂”印的。达里尔负责印钱。我记得好像还可以拿两毛五的真币来买橡皮泥岛的“钱”。因为肯真的从中挣了一块钱。肯卖的是普略特小汽车,他弟弟迪伦有一辆更拉风的DW跑车。普略特汽车主要是用来拉货的。

但是接下来,肯会感到无聊。你会发现他一下子造出了1000个小人。你会想:“怎么回事?”然后突然之间,这些小人儿人人都有了一支小步枪。他让这些小人儿攻击所有的邻居,把他们打得落花流水。要玩大型战争,所有有地的人都得参与进来。战争经常发生。我自己不参战,但会去每一方,听取他们的作战计划和策略。孩子们每每花许多个小时来玩这个。肯的诡计是趁大家不在时,一下子造出1000个小人来。看起来就像他辖区里的人口爆炸了一样。有一次,他厌倦了传统的作战方式,造了一个巨大的工厂来制造大型机器。这个工厂造了一个硕大无比的推土机,把他不喜欢的人和他们的房子全都推进了大海。肯有个想法我很认同,就是一直处于和平状态挺无聊的。

肯嫌卖普略特汽车不够赚钱,就在岛上又建了一个炼油厂——这倒是挺现实的。他完全是照一本讲炼油厂的书来建的,我们也正好了解了下炼油厂是怎么回事。后来他还卖汽油,因为有了炼油厂,就可以给普略特汽车加油了。我们简直造出了一个完整的缩微世界,非常迷人。这个完整的世界还特别艺术,因为一切东西都是手工制作的。更令人惊讶的是,其中的社会形态是不断进化的,从狂野的西部到20世纪……肯很前卫,像个现代拓荒者,所以这个世界里也充满了现代技术元素,让我想起了一部老电视片,叫《荒野西部》——一部关于西部的科幻片。

多米尼克长大后成了一位入殓师。还在青少年时,他就非常迷恋尸检和各种与医疗有关的东西。他会把牛头、猪的胎儿或死猫等任何他能弄到的这类玩意儿拿到学校,解剖给我们看。我们也学着解剖一些小东西。他把牛头骨切开的情景至今让我记忆犹新——你可以看到大脑和里面的一切。他会给我们解剖牛眼睛,解剖后可以看到晶状体和后面的视网膜,非常真实。我还记得猪的胎儿和牛头骨的样子,因为它们太让人震撼了!有解剖的时候,整个校园非常嘈杂,我们都跑去看。多米尼克穿着他那件白色的手术服,汉娜站在旁边告诉他从哪儿切开。

有些活动是一年一度的,像个特别的节日。比如自制冰淇淋,一般是在春天的某个暖和的日子。从某天开始,我们突然发现,冰淇淋机器出现了,玛格丽特忙着搬黄油、糖和奶油——她最喜欢的那些配料。所有人都来了。大家排成长队,等着挖取原料,然后做成圣代冰淇淋给别的孩子。一般头天大家都会知道,所以会带着钱来买。赚来的钱会给学校的“烹饪公司”买个烤箱或别的什么东西。

学校早期几乎没什么规则。基本的几条是:不许打扰别人,不许打人,不许干扰别人的工作,不许在阅览室大声喧哗。我记得当时很兴奋,好像一下子摆脱了繁文缛节的束缚。基本规则就像《十诫》,适用于每个群体里的每个人。除此之外,学校非常包容。基本上,你是完全自由的。你尽情地舒展自己,你是学校的一部分,而不仅仅是个旁观者。那种感觉真让人兴奋。再大些时,我发现这更多地是一种文化,而不仅仅是学校运作的方式,因为孩子们肯定会变。像我到青春期时,就发现自己变野了些,而有些孩子却变得更保守了。作为一个自由学校,它本身也是不断变化的,它的文化也一直在变。它是流动的。

那时候,我们总感觉自己有大把时间。大家还不知道怎样去办这样一所学校,会花大量的时间在学校大会上讨论问题,包括创建司法体系。我们还不清楚如何让这一切都有效地运转起来。我个人觉得这个过程很是让人兴奋。学校大会有时从1点开到5点,第二天继续,1点到5点。一周里可能有两三天都在开会。

后来,学校的氛围有了些变化,有了更多的责任感在里面。之前,没人想过让学生来打扫卫生,或做类似的事情。这些都由工作人员来做。后来他们意识到,不能由他们来包办所有的事情,我们又不是一群小婴儿,大家才开始有了公民责任感的意识。学校也有了更多成人的感觉;而不像早期,更有小孩子的感觉。再后来,学校变得更现实了。孩子们也需要去理解别人,或参与学校的运作。我觉得后面可能更健康一些。

对一些很重要的问题,我们会进行非常激烈的辩论,比如能否在学校里开糖果店。有个孩子拿一个闲置的壁橱开了个糖果店——我们也确实都想买糖果。后来,有人开始觉得,让某人用学校的壁橱来赚钱,同时还搞坏别人的牙齿,并不是一件好事。我忘了把它关闭的确切理由了,好像是,学校不是自由商业区,不是用来给有商业头脑的孩子来赚取同学钱财的地方;学校也不是用来给一个12岁的孩子做糖果生意的地方。这个大辩论持续了很久。结果是,那个孩子不得不关闭了他的糖果店。

大家相互之间都很友善,交朋友很容易。和其他孩子一样,我有一两个特别要好的朋友。我们干什么都在一块,有时好得不行,有时又闹得跟仇人似的,有点像婚姻——那个人总是很容易惹毛你,但你还是一直跟他在一起。

玩游戏我们是一阵一阵的。有时突然之间会流行起什么来,比如有人把一套克里比奇纸牌板带到学校,教其他孩子打牌。然后一下子,每个人都在玩这种纸牌,一玩就是1个月。纸牌有点竞争性,但是是健康意义上的竞争,而且所有人都在玩。因为新鲜刺激,让人兴奋,况且也就流行一时,所以你肯定想玩得很溜,玩出自己的最高水平来。

时不时地,我们会玩点来钱的,一个点1分钱或2分钱。有人会输得很惨。刚开始一个点1分钱,然后涨到2分、4分、8分、16分,甚至32分、64分。这样,到100个点的时候,你就彻底完蛋了。所以游戏结束时,有人居然会输掉7美元。有一次,罗恩和米奇两人玩。玩到最后,他们发现罗恩欠米奇25美元。罗恩气疯了。他拿起纸牌板,使劲砸向天花板。那个被砸的痕迹现在还在。看到它,我们就想起罗恩。那是玩纸牌来钱的教训,哪怕是从很小的钱玩起。不知道罗恩最后付了钱没有,但想来真是有趣得很。

赌博是我们干过的最令人兴奋的事情之一。学校的非正式规则是,桌面上不能有钱。于是我们就用口袋里的钱来赌,这样即便有人进来,看起来我们也只是在玩扑克或21点纸牌而已,没玩来钱的。说实话,来钱比较有意思。玩21点不来点钱简直是荒唐。

我觉得,游戏有多重意义。玩牌跟运动某种程度上挺像的,都是社会性的活动,都必须做到完全公平。我们在玩耍中自然习得了与人相处的能力。我们得自己制定规则,规则必须公平,否则没人参与,因为每个人都是自愿参与的。如何与人合作真的是很重要的教育,也是很难向别人解释的瑟谷的一部分。因为看起来,你好像并没有专门去学习这些技能。你只是做你喜欢的事情,然后,它就发生了。有一天你突然发现,你很懂得怎样与人相处呢。

我从没真的考虑过,我在受教育。我不明白为什么要人为地去“受”教育。因为,生活在这个世界上,你就会一天天地变得更聪明,因为你每天都在学习。不可能变笨,除非把你脑袋里的东西擦掉。比如,你今天跟一个人讨论一个话题,明天跟另一个人讨论另外一个话题,慢慢地,你会明白所有的事情。

访客们在我看来简直就是敌对分子(估计其他孩子也这么觉得)。他们带着许多世俗的观念来到这个学校,很快就让我们感到自己是多么的异类。他们问的那些问题充分表明,他们根本不知道我们在做什么。就好像一个苏联人到了美国,问大家:“那秘密警察敲你门的时候,你在干什么呢?”我觉得他们那些人根本就不明白这个学校的理念。他们会问:“你们有哪些课?”你会想:“哪些课?我们压根儿就不上课,你知道的。你看,我们这儿连教室都没有。”然后他们又问:“那你今天都学了些什么呢?”我们会想:“我今天都学了些什么?噢,你说什么呢?”不是这样的。我们不是这么学习的,不是今天去了图书馆,学到了什么知识。我们并非一门课一门课地来学习,而是以一种更有机的、整体性的方式在学习——跟你在工作中的学习很像。假如你的主管每天都跑过来问:“你今天学到了些什么?”你多半没啥好说的。但6个月后,你会突然发现,你完全可以胜任这份工作了。你做做这个,做做那个,慢慢地,碎片会整合成更大的图景。等你真正掌握时,你会发现,你是从许多途径学习的:书本、与别人的交谈、长期的经验……根本就分不清楚。比如,我6岁时就会详细地描述蒸馏器的工作原理,因为我跟肯在一起时看他弄过。他并没有坐下来对我们说:“蒸馏器是这样工作的。”他做了一个蒸馏器,我们都在旁边看,看的时候问这问那。几周之内,我们就把蒸馏的程序搞得一清二楚。我们没上化学课,只是看一个孩子做,就全弄懂了。肯也不会停下来跟你仔细解释。他做他的,你在旁边看,然后你就都明白了。

不过,整个童年阶段我都能意识到:瑟谷学校是个尝试,我们是去那儿上学的。这是毋庸置疑的。因为那些满怀敌意的成年人明确地跟我们说,你们最好学点什么,不然整个试验就失败了。

不记得我们怎样“学会”了阅读。因为从没看到大家上阅读课,但我的朋友们一个一个都在看书了。我也不确定,学阅读和学说话是不是那么不同。你不用给婴儿上会话课,他们还是会学会说话。如果你周围有许多书,也总有孩子给其他孩子读书,耳濡目染,你自然就会了。学习烹饪我倒是记得,比如你会学着做一个苹果派。但是,跟玛格丽特一起做比一个人做好玩多了,所以你总是学不会——这样可以让她一遍又一遍地教你,因为跟她在一起实在是太开心了!

至于摄影,我倒是坐下来读了许多关于摄影的书——大概有一个小图书馆那么多,还自学了暗房的活儿。总之我花了大量的时间在摄影上。我一直想长大了拍自然纪录片。因为我觉得,没有什么比拍一只蚁丘上的蚂蚁更酷的了。

那之前我还从未自己做过什么东西,家里也没什么工具。我就去木材店里,跟店主说:“我要做一个暗室。我想把这个东西撕下来,放这儿;那边放几个柜子,这边装这种架子。”我根据书上看来的知识,在脑子里设计了一个小方案。店主帮了我——那也算是我唯一上过的真正的木工课。我没什么钱,就在盥洗室里放了个放大机,桌上搁了几个托盘。其他的都自己想办法做。我们找来一些旧木头,把上面的钉子取下来,再铺上塑料贴面。这样下来,成本很低,一共只花了40美元。为了凑够这些钱,我开始给学校周围的人洗照片和校样。许多小孩子开始没事儿就在旁边晃悠,学习洗印照片。大概从13岁起到离开瑟谷,我每周至少在那儿冲印2天的照片。我越做越熟——对于摄影或其他任何艺术形式,别人可以教你的只有那么多,其余的,必须自己学。那时我的绝大部分作品都算不上佳作,但随着时间的推移,我的技术越来越好。到十七八岁时,我的作品已经能与专业人士的相媲美了。

通过学校介绍,我跟着一个人做了一段时间的学徒。他人很好,很喜欢瑟谷的理念,也愿意收我作徒。他教我专业的冲印技术,我每周给他工作3天。我们一天到晚地冲印。那些照片都是专业摄影师的作品,所以我从中也明白了他们是如何拍摄的,并开始跟他们碰面。从师父那里,我对做生意也有了一些了解。那一年,他和另外几位艺术家一起住在一套神奇的阁楼里。那段时光对我的生活产生了巨大的影响,因为我第一次在现实中见到了那么多音乐家和艺术家。虽然他们都没有正式的工作,但他们让我认识到,做个艺术家是可行的。他们做古怪的作品,搞现场演唱会,在家里组装电脑板……他们生活得很简单,但醉心于自己的艺术。这让我这个在农村长大的孩子大开眼界。我生平第一次意识到,你完全可以做做这个,做做那个,以艺术和自己喜欢的事情为生。

后来,那个摄影师决定搬走。我帮他建造新的影印室,看着他设计自己的梦想空间。他离开时,我已是个冲印黑白照片的专家了。他把我介绍给了波士顿的一个相当大牌的商业摄影师。在他那儿,我学会了使用大像幅摄影机、工作室打灯和所有这些技术。基本上,我是他的助手。他也付我工资,因为我做得很好。再后来,我从父母家里搬出来,开始以摄影为生。

那时我也花许多时间玩音乐。我在工作室里弄摄影,在学校时就玩音乐。在瑟谷,一切都是随机发生的。音乐开始进入到我的脑子里,我并没有刻意而为,但经常走着走着,就哼起了小调,然后一边品味着自己的青春期生活,词句自然涌到嘴边。这真是生命中表达欲极其旺盛的时候。你即将成年,但还不够成熟。你第一次坠入爱河。你开始意识到世界的荒谬,希望它是一个完美的地方……许许多多强烈的情绪。

艾伦弹古典钢琴,是我的朋友。有一天,他随口对我说,为什么不把你哼的这些曲调在钢琴上弹出来呢?这一点儿也不难。你可以边哼边弹,比只是哼哼好玩啊。他说得如此随意,以至于自己都不记得曾说过这话。但它改变了我的生活。我都不敢相信有这么简单——把脑子里的曲调在钢琴上弹出来。如果哪个音调不对,你马上就知道了,然后接着试,直到找到它。突然之间,我就会弹四指钢琴了,右手三指,左手一指。我写了许多歌,并把它们都弹了出来。这渐渐变成了一个兴趣爱好。

弟弟妹妹也在瑟谷上学。妹妹比我小2岁,弟弟小10岁,所以我关注弟弟稍多一些。但我常常不知道他们在哪儿。试图在学校里找到一个孩子就像在干草堆里找一根针一样。每个人都是流动的。他们前一分钟还在,后一分钟就不见了。流动性是这所学校与其他任何机构的一个关键不同,也是人们很难理解的一点。但流动性和随机性帮你发现自己的兴趣所在——你不会卡在任何地方。一旦感到无聊,你就会去别的地方,找别的事情做。所以,一整天都不会无聊。总是有许多事情发生,也总有其他孩子在做有趣的事情,有大量的书和各种活动,还有人可以跟你讨论问题。总之,你并非凭空创造自己的世界。一部分是你自己创造的,另一部分则是偶然遇见的。在学校的一个乐趣是:挨个儿走进房间看看大家都在做些什么,然后选定一个地方扎下来。要是觉得没意思了,你会说:“走,咱们去看看某某在干什么。”然后你会花半小时去找他们,看看他们在干嘛。工作人员也是相对流动的,但倾向于在主楼待着,而且是在其中的某些房间。一般不会在阅览室,因为他们不太可能闲来无事去阅读室里拿本书坐下来读,也不会在吸烟室或音乐室里。

快放学时,学校里的氛围会很不一样。都要关门了,还有一些人不想走,总喜欢待到最后一分钟,或者他们的父母接得很晚。由于人很少,我们就聚在厨房里聊天,或玩纸牌游戏。5点之后,离校的人剩下的午餐可以随便享用。我们就在里面挑一些好吃的——这也是最后离校的好处之一。你还可以去音乐室,尽情玩得很大声,而不用担心打扰了别人。我经常走得很晚,因为那时的学校跟其他时间很不一样,大家更倾向于聚在一起——这时你总算能看到你的兄弟姐妹了。

妹妹和我有许多共同的朋友。一般来说,她会和我朋友的妹妹交朋友。但弟弟比我小10岁,我得稍微留意一下他。因为你不知道让一个5岁的小孩子到处漫游会怎样。这简直难以想象——就是在瑟谷,5岁的小孩子们也一样跑来跑去地做自己想做的事情。他们一会儿去玩沙,一会儿又跑去吃东西,吃完后还收拾得挺干净。考虑到他们的年龄,他们的自理能力真的挺强的。大孩子们也会整天地跟他们玩,因为没有什么玩具比一个可爱的5岁小孩更有趣。我们会不停地给他们读故事,或跟他们做游戏。时不时地,我会问一下别人:“嘿,看到我弟弟了吗?他怎么样?”他们会说:“哦,看到了,在池塘边玩呢。”于是我就赶紧瞄一眼,看到那只熟悉的卷毛小脑袋在附近晃来晃去的,但也仅此而已。

6至12岁之间,我大概一次学校大会也没错过。之后就去得很少了,除非有什么与我特别相关的,或有人叫我为他们发起的什么动议投票。学校大会是个小型的民主组织,由公平和正义主导,但也有政治。有的孩子想要一种结果,就告诉他所有的朋友们:“来学校大会给我投票吧。”有时会适得其反。因为所有的朋友都来了,结果大家发现,他们是想要钱去上私人吉他课,或别的什么东西。短短的辩论下来,结论很明显:我们没法给每一个想学的孩子提供私人吉他课。然后,这项动议就被他们带来支持自己的朋友们否决了。但那也算政治。很小的时候,我参加大会并不是为了投票表决。我感兴趣的是大孩子们的辩论,比如把钱花在什么地方,怎样才算是对一个违规行为的适当惩罚,等等。我觉得,即便是小孩子也能明辨是非,不会被诡辩动摇。我会仔细地听大家辩论,然后给有道理的那一方投票。也许你会说,一个小孩子哪能看到那么多微妙之处,但我能感觉到谁更有道理。如果有人像只牛虻一样,不停地兜圈子,我会跟大人一样感到不耐烦。这时,如果有人宣布辩论结束,许多小孩子的手立马就举起来了。不是因为他们厌倦了大会,而是眼下这场辩论在他们看来已经到头了,他们想转向另一个有趣的话题了。再大些时,我有更多的事情要做,而且觉得我可以信任那些在大会上投票的人,就没怎么去参会了。

我喜欢看审判过程,像看《佩里·梅森》电视剧一样。你可以当陪审员,这个过程非常有趣。在审判中,一件琐碎的小事情可以演变成一个让人兴奋的大事情,因为有人会始终坚持自己是无辜的。在司法委员会任职1个月足以让你一瞥大家的阴暗面。你还得去跟有些孩子谈心——对一个总去骚扰别人的孩子,你能拿他咋办呢?又不能把他们直接开除。理想的情况是,经过1年苦口婆心地劝说,他们总算有变化了,变得能与他人相处了。他们也慢慢地认识到,他们在家或另一所学校里的不良行为模式在这儿是行不通的。在这所学校里,谁都不能被欺凌。

司法委员会是个工具,教会你在自己的自由范围内不影响他人的自由。比如,在大厅里奔跑本身并不是什么罪大恶极的事,但当我端着满满一盘子易碎品穿过大厅时,你一下子撞到我了——这可不是我想要的。我自己也经历过同样的过程,从完全以自我为中心,到认识到自己的行为在更大的范围内给别人造成的影响,从而调整自己的行为。有段时间我经常成被告,还很自豪地和另一个孩子一道,并列为违规最多的两个孩子。

工作人员不过是学校里的成年人。我印象里,成人和孩子之间也没什么区别,好像大家都融合在一起。待我再大些,我才意识到,工作人员和学生之间唯一的区别是,学生可以只做有趣的事,而工作人员必须做一些不那么有趣的事。

一旦一个工作变得有趣,工作人员就不再做了。有段时间,学校大会主席变成了一个有趣的职位,每个孩子都想担任,工作人员就不再担任了。但他们还是不得不承担那些肮脏的、吃力不讨好的工作,比如清洁工,就没有孩子想当。

工作人员的选举是学年里的一个热闹非凡的大事件,特别是关于合同的讨论,内容很丰富呢:看看大家给每个候选人都定了几天,考虑他们自己是想工作3天还是5天,实际的合同条件包括哪些,等等。总共只有一定量的工作天数可供分配,分完了,你的配额就用完了,所以一定要弄清楚孰轻孰重。这个制度最大的好处是可以优胜劣汰。感觉大家投票时都挺明智的。许多时候,我们投一个人并非因为他对我们特别好,而是感觉他对学校很有用。小孩子们投票更多是走心的,他们会给那些愿意花时间跟他们在一起的人分配更多的时间。我觉得这也挺聪明的——你应该投票给那些对你的成长有帮助的人。

论文答辩是个特别的时刻。整个学校聚在一起,听每位毕业生讲述他们的故事。那时候的毕业生还不多。有些人会直接阐述今后的打算,更多的人会对他们的瑟谷生活作一个感人的回顾。许多细节令人难忘,尤其是那些曾对人生绝望的问题少年。他们的答辩充满了感情,因为他们将要对这个改变了他们人生的学校说再见了。他们即将离开,但他们要表达,你对他们是多么地重要。那一刻真是无比动人。

许多人恨他们的童年,或他们的学校。他们直到成年才开始做自己。我觉得我许多方面是加速发展的:大多数人等着他们的生命开始的时候,我已经在享受人生了。