“哲学”一名词,已为一般人所通用,其实不甚精当;“哲”训作“知”,“哲学”是求知的学问,未免太浅狭了。不过习惯相承,也难一时改换,并且也很难得一比此更精当的。南北朝号“哲学”为“玄学”,但当时“玄”“儒”“史”“文”四者并称,“玄学”别“儒”而独立,也未可用以代“哲学”。至宋人所谓“道学”和“理学”是当时专门名词,也不十分适用。今姑且用“哲学”二字吧。

讨论哲学的,在国学以子部为最多;经部中虽有极少部分与哲学有关,但大部分是为别种目的而作的。以《易》而论,看起来像是讨论哲学的书,其实是古代社会学;只《系辞》中谈些哲理罢了。《论语》,后人称之为“经”,在当时也只算是子书;此书半是伦理道德学,半是论哲理的。“九流”的成立,也不过适应当时需求;其中若“纵横家”是政客的技术,“阴阳家”是荒谬的迷信,“农家”是种植的技艺,“杂家”是杂乱的主张,都和哲学无关。至和哲学最有关系的,要算“儒”“道”二家;其他要算“法家”“墨家”“名家”了。“道家”出于史官,和《易》相同。老、庄二子的主张,都和哲学有牵涉的。管子也是“道家”,也有小部分是和哲学有关的。儒家除《论语》一书外,还有《孟子》《荀子》都曾谈谈哲理。“名家”是治“正名定分之学”,就是现代的伦理学,可算是哲学的一部分。尹文子、公孙龙子,和庄子所称述的惠子,都是治这种学问的。惠子和公孙龙子主用奇怪的论调,务使人为我所驳倒,就是希腊所谓“诡辩学派”。《荀子·正名篇》研究“名学”也很精当。墨子本为宗教家,但《经上》《经下》二篇,是极好的名学。法家本为应用的;而韩非子治法家之学,自谓出于老子,他有《解老》《喻老》二篇,太史公也把他和老、庄合传,其中有一部分也有关哲理的。儒家、道家和法家的不同,就在出发点上;儒、道二家是以哲理为基本而推衍到政治和道德的,法家是旁及哲理罢了。他如宋

(宋

钘),《汉书·艺文志》把他归在小说家,其实却有哲理的见解。庄子推宋

(宋

钘),《汉书·艺文志》把他归在小说家,其实却有哲理的见解。庄子推宋

为一家,《荀子·解蔽篇》驳宋

为一家,《荀子·解蔽篇》驳宋

的话很多,想宋

的话很多,想宋

的主张,在当时很流行,他是主张非兵的。宋

的主张,在当时很流行,他是主张非兵的。宋

所以算作小说家,因为他和别家不同;别家是用高深的学理,和门人研究;他是逢人便说,陈义很浅的。

所以算作小说家,因为他和别家不同;别家是用高深的学理,和门人研究;他是逢人便说,陈义很浅的。

周秦诸子,道、儒两家所见独到;这两家本是同源,后来才分离的。《史记》载孔子受业于征藏史,已可见孔子学说的渊源。老子道德的根本主张,是“上德不德”,就是无道德可见,才可谓之为真道德;孔子的道德主张,也和这种差不多。就是孟子所谓“由仁义行,非行仁义也”,也和老子主张一样的。道、儒两家的政治主张,略有异同;道家范围大,对于一切破除净尽;儒家范围狭小,对于现行制度,尚是虚与委蛇;也可以说是“其殊在量,非在质也”。老子为久远计,并且他没有一些名利观念,所以敢放胆说出;孔子亟亟要想做官,竟是“三月无君,则皇皇如也”,如何敢放胆说话呢!

儒家之学,在《韩非子·显学篇》说是“儒分为八”,有所谓颜氏之儒。颜回是孔子极得意门生,曾承孔子许多赞美,当然有特别造就。但孟子和荀子是儒家,记载颜子的话很少,并且很浅薄;《庄子》载孔子和颜回的谈论却很多。可见颜氏的学问,儒家没曾传,反传于道家了。《庄子》有极赞孔子处,也有极诽谤孔子处;对于颜回,只有赞无议,可见庄子对于颜回是极佩服的。庄子所以连孔子也要加抨击,也因战国时学者托于孔子的很多,不如把孔子也驳斥,免得他们借孔子做护符。照这样看来,道家传于孔子为儒家;孔子传颜回,再传至庄子,又入道家了。至韩退之以庄子为子夏门人,因此说庄子也是儒家;这是“率尔之论,未尝订入实录”。他因为庄子曾称田子方,遂谓子方是庄子的先生;那么,《让王篇》也曾举曾原、则阳、无鬼、庚桑诸子,也都列名在篇目,都可算作庄子的先生吗?

孟子,《史记》说他是“受业子思之门”;宋人说子思是出于曾子之门,这是臆测之词,古无此说。《中庸》中虽曾引曾子的话,也不能断定子思是出于曾子的。至谓《大学》是曾子所作,也是宋人杜撰,不可信的。子思在《中庸》所主张,确含神道设教的意味,颇近宗教;《孟子》却一些也没有。《荀子·非十二子篇》,对于子思、孟子均有诽议,说他们是信仰五行的。孟子信五行之说,今已无证据可考,或者外篇已失,内篇原是没有这种论调的。子思在《礼记》中确已讲过五行的话。

荀子的学问,究源出何人,古无定论。他尝称仲尼、子弓;子弓是谁,我们无从考出。有人说,子弓就是子张;子张在孔子门人中不算卓异的人才,如何会是他呢?今人考出子弓就是仲弓,这也有理。仲弓的学问,也为孔子所赞许,造就当有可观。郑康成《六艺论》,说仲弓是编辑《论语》的。而《荀子》一书,体裁也是仿效《论语》的,《论语》以《学而》始,以《尧曰》终;荀子也以《劝学》始,以《尧问》终。其中岂非有蛛丝马迹可寻吗?荀子和孟子虽是都称儒家,而两人学问的来源大不同。荀子是精于制度典章之学,所以“隆礼仪而杀《诗》《书》”,他书中的《王制》《礼论》《乐论》等篇,可推独步。孟子通古今,长于《诗》《书》,而于《礼》甚疏;他讲王政,讲来讲去,只有“五亩之宅,树之以桑;鸡豚狗彘之畜,无失其时;百亩之田,勿夺其时”等话,简陋不堪,哪能及荀子的博大!但孟子讲《诗》《书》,的确好极,他的小学也很精,他所说:“庠者,养也;洚水者,洪水也;畜君者,好君也”等,真可冠绝当代!由他们两人根本学问的不同,所以产生“性善”“性恶”两大反对的主张;在荀子主礼仪,礼仪多由人为的,因此说人性本恶,经了人为,乃走上善的路。在孟子是主《诗》《书》;《诗》是陶淑性情的,《书》是养成才气的,感情和才气都自天然,所以认定人性本善的。两家的高下,原难以判定。韩退之以大醇小疵定之,可谓鄙陋之见。实在汉代治儒家之学,没有能及荀、孟两家了。

告子,庄子说他是兼学儒、墨,孟子和他有辩驳,墨子也排斥他的“仁内义外”的主张。墨、孟去近百年,告子如何能并见?或者当时学问是世代相传的。告子的“生之为性,无善无不善”的主张,看起来比荀、孟都高一着。荀、孟是以所学定其主张,告子是超乎所学而出主张的。告子口才不及孟子,因此被孟子立刻驳倒。其实,孟子把“犬之性犹牛之性,牛之性犹人之性与?”一语难告子,告子也何妨说“生之为性,犬之生犹牛之生,牛之生犹人之生”呢?考“性”亦可训作“生”,古人所谓“毁不灭性”的“性”字,就是“生”的意义。并且我们也常说“性命”一语呢!

道家的庄子以时代论,比荀子早些,和孟子同时,终没曾见过一面。庄子是宋人,宋和梁接近;庄子和惠子往来,惠子又为梁相,孟子在梁颇久,本有会面的机会;但孟子本性不欢喜和人家往来,彼此学问又不同,就不会见了。

庄子自以为和老子不同,《天下篇》是偏于孔子的。但庄子的根本学说,和老子相去不远。不过老子的主张,使人不容易捉摸,庄子的主张比较地容易明白些。

庄子的根本主张,就是“自由”“平等”。“自由平等”的愿望,是人类所共同的,无论哪一种宗教,也都标出这四个字。“自由平等”见于佛经;“自由”,在佛经称为“自在”。庄子发明自由平等之义,在《逍遥游》《齐物论》二篇;“逍遥游”者,自由也,“齐物论”者,平等也。但庄子的自由平等,和近人所称的,又有些不同。近人所谓“自由”,是在人和人的当中发生的,我不应侵犯人的自由,人亦不应侵犯我的自由。《逍遥游》所谓“自由”,是归根结底到“无待”两字;他以为人与人之间的自由,不能算数;在饥来想吃,寒来想衣的时候,就不自由了。就是列子御风而行,大鹏自北冥徙南冥,皆有待于风,也不能算“自由”。真自由唯有“无待”才可以做到。近人所谓平等,是指人和人的平等,那人和禽兽草木之间,还是不平等的。佛法中所谓平等,已把人和禽兽平等。庄子却更进一步,与物都平等了。仅是平等,他还以为未足;他以为“是非之心存焉”,尚是不平等,必要去是非之心,才是平等。庄子临死有“以不平平,其平也不平”一语,是他平等的注脚。

庄子要求平等自由,既如上述。如何而能达到平等自由,他的话很多,差不多和佛法相近。《庄子·庚桑楚篇》,朱文公说他全是“禅” (宋人凡关于佛法,皆称为“禅”) ,实在《庚桑楚篇》和“禅”尚有别,和“佛法”真很近了。庄子说“灵台者有持”,就是佛法的“阿陀那识”,“阿陀那”意即“持”;我们申而言之,可以说,眼目口鼻所以能运动自由,都有“持之者”,即谓“持生之本也”。《庄子》又有《德充符篇》,其中有王骀者,并由仲尼称述他的主张;是否有此人,原不可知,或是庄子所假托的。我们就常季所称述“彼为己,以其知得其心;以其心得其常心”等语,是和佛法又相同的。“知”就是“意识”;“心”就是“阿陀那识”,或称“阿赖耶识”,简单说起来就是“我”;“常心”就是“庵摩罗识”,或称“真如心”,就是“不生不灭之心”。佛家主张打破“阿赖耶识”,以求“庵摩罗识”。因为“阿赖耶识”存在,人总有妄想苦恼;唯能打破生命之现象,那“不生不灭之心”才出现。庄子求常心,也是此理。他也以为常心是非寻常所能知道的。庄子“无我”的主张,也和佛法相同。庄子的“无我”和孔子的“毋我”、颜子的“克己复礼”也相同,即一己与万物同化,今人所谓融“小我”于“大我”之中。这种高深主张,孟、荀见不到此;原来孔子也只推许颜回是悟此道的。所以庄子面目上是道家,也可说是儒家。

自孔子至战国,其间学说纷起,都有精辟的见解,真是可以使我们景仰的。

战国处士横议,秦始皇所最愤恨,就下焚书坑儒等凶辣手段。汉初虽有人治经学,对于“九流”,依旧怀恨,差不多和现在一般人切齿政客一般。汉武帝时,学校只许读经学,排斥诸子百家了。

汉初经学,一无可取,像董仲舒、公孙弘辈,在当时要算通博之儒,其他更何足论!西汉一代,对于哲理有精深研究的,只有扬雄一人。韩退之把荀、扬并称,推尊他已达极点。实在扬雄的学说,和荀、孟相差已多;秦汉以后的儒家,原没有及荀、孟的。不过扬雄在当时自有相当的地位和价值。西汉学者迷信极重,扬雄能够不染积习,已是高人一着。他的《法言》,全仿《论语》,连句调都有些模拟;但终究不及《荀子》。宋人说“荀子才高,扬子才短”,可称定评。

东汉学者迷信渐除,而哲理方面的发现仍是很少。儒家在此时渐出,王符《潜夫论》、王充《论衡》,可称为卓异的著述。王符专讲政治,和哲理无关。王充 (也有归入杂家的) 在《论衡》中几于无迷不破,《龙虚》《雷虚》《福虚》等篇,真是独具只眼。他的思想锐敏已极,但未免过分,《问孔》《刺孟》等篇,有些过当之处。他又因才高不遇,命运一端,总看不破,也是遗恨。王充破迷信高出扬雄之上,扬雄新见解也出王充之上,这两人在两汉是前后辉映的。

汉人通经致用,最为曹操所不欢喜;他用移风易俗的方法,把学者都赶到吟咏一途;因此三国的诗歌,很有声色。这是曹操手段高出秦始皇处。

魏晋两朝,变乱很多,大家都感着痛苦,厌世主义因此产生。当时儒家迂腐为人所厌,魏文帝辈又欢喜援引尧舜,竟要说“舜禹之事,吾知之矣”。所以,“竹林七贤”便“非汤武,薄周孔”了。七贤中嵇康、阮籍辈的主张和哲学没有关系,只何晏、王弼的主张含些哲学。何晏说“圣人无情”,王弼说“圣人茂于人者神明,同于人者五情”,这是两个重要的见解。郭象承何晏之说以解《庄子》,他说:“子哭之恸,在孔子也不过人哭亦哭,并非有情的。”据他的见解,圣人竟是木头一般了。佛法中有“大乘”“小乘”,习“小乘”成功,人也就麻木,习“大乘”未达到成佛的地位,依旧有七情的。

自魏晋至六朝,其间佛法入中国,当时治经者极少,远公 (晋释慧远) 是治经的大师。他非但有功佛法,并且讲《毛诗》、讲《仪礼》极精;后来治经者差不多都是他的弟子。佛法入中国,所以为一般人所信仰,是有极大原因:学者对于儒家觉得太浅薄,因此弃儒习老、庄,而老、庄之学,又太无礼法规则,彼此都感受不安;佛法合乎老、庄,又不猖狂,适合脾胃,大家认为非此无可求了。当时《弘明集》治佛法,多取佛法和老、庄相引证;才高的人,都归入此道,猖狂之风渐熄。

历观中国古代,在太平安宁之时,治哲学的极少,等到乱世,才有人研究。隋唐统一天下,讲哲理的只有和尚,并且门户之见很深,和儒家更不相容。唐代读书人极不愿意研究,才高的都出家做和尚去。我们在这一代中,只能在文人中指出三人:一、韩昌黎,二、柳子厚,三、李翱。韩昌黎见道不明,《原道》一篇,对于释、老只有武断的驳斥。柳子厚较韩稍高,他以为天是无知的。李翱 (韩昌黎的侄倩) 是最有学识的文人,他著《复性篇》说“斋戒其心,未离乎情;知本无所思,则动静皆离”,和禅宗 (禅宗为中国佛教宗派,以专修“禅定”而得名) 很近了。李后来事药山 (唐代名僧) ,韩后来事大颠 (佛教禅宗南派惠能三传弟子,自号大颠和尚) ;李和药山是意气相投,韩贬潮州以后,意气颓唐,不得已而习佛法的。韩习佛法,外面还不肯直认;和朋友通信,还说佛法外形骸是他所同意的。儒家为自己的体面计,往往讳言韩事大颠,岂不可笑!实在韩自贬潮州以后,人格就堕落,上表请封禅,就是献媚之举,和扬雄献符命有什么区别呢?大颠对于韩请封禅一事,曾说:“疮痍未起,安请封禅!”韩的内幕又被揭穿,所以韩对于大颠从而不敢违。韩对于死生利禄之念,刻刻不忘:登华山大哭、作《送穷文》,是真正的证据。韩、柳、李而外,王维、白居易也信佛,但主张难以考见,因为他们不说出的。

七国、六朝之乱,是上流社会的争夺;五代之乱,是下流社会崛起,所以五代学术衰微极了。宋初,赵普、李沆辈也称知理之人,赵普并且自夸“半部《论语》治天下”,那时说不到哲理。后来周敦颐出,才辟出哲理的新境域。在周以前有僧契嵩,著有《镡津文集》,劝人读《中庸》《文中子》《扬子法言》等书,是宋学

的渊源。周从僧寿崖,寿崖劝周只要改头换面,所以周所著《太极图说》《周子通书》,只皮相是儒家罢了。周的学说很圆滑,不易捉摸,和《老子》一般,他对二程只说:“寻孔、颜乐处。”他终身寡言,自己不曾标榜,也可以说是道学以外的人。

的渊源。周从僧寿崖,寿崖劝周只要改头换面,所以周所著《太极图说》《周子通书》,只皮相是儒家罢了。周的学说很圆滑,不易捉摸,和《老子》一般,他对二程只说:“寻孔、颜乐处。”他终身寡言,自己不曾标榜,也可以说是道学以外的人。

二程都是周的弟子,对于“寻孔、颜乐处”一话,恐怕只有程明道 (程颢) 能做到。明道对人和颜悦色,无事如泥木人,他所著《定性篇》《识仁篇》,和李翱相近;他说“不要方检穷索”,又说“与其是外而非内,不如内外两忘”,见解是很精辟的。伊川 (程颐) 陈义虽高,但他自尊自大,很多自以为是之处,恐怕不见得能得孔、颜乐处。邵康节 (邵雍) 以“生姜树头生”一语讥伊川,就是说他自信过甚。

邵康节本为阴阳家,不能说是儒家,他的学问自陈抟传来,有几分近墨子。张横渠 (张载) 外守礼仪颇近儒,学问却同于回教。佛家有“见病”一义,就是说一切所见都是眼病;张对此极力推翻,他是主张一切都是实有的。考回纥自唐代入中国,奉摩尼教,教义和回教相近;景教在唐也已入中国,如清虚一大为天,也和回教相同;张子或许是从回教求得的。

北宋诸学者,周子浑然元气,邵子迷于五行,张子偏于执拗,二程以明道为精深,伊川殊欠涵养,这是我的判断。

南宋永嘉派承二程之学,专讲政治;金华派吕东莱辈,专讲掌故,和哲理无关。朱文公师事延平 (李侗) ,承“默坐证心,体认天理”八字的师训。我们在此先把“天理”下一定义。“天”就是“自然”,“天理”就是“自然之理”,朱文公终身对于“天理”,总没曾体认出来;生平的主张,晚年又悔悟了。陆象山和朱相反对,朱是揭“道学问”一义,陆是揭“尊德性”一义。比较起来,陆高于朱,陆“先立乎其大者”,谓“六经注我,我不注六经”,是主张一切皆出自心的。朱主张“无极太极”,陆则以为只有“太极”,并无“无极”的。两人通信辩论很多,虽未至诋毁的地步,但悻悻之气,已现于词句间。可见两人的修养都没有功夫。陆象山评二程,谓“明道尚疏通,伊川锢蔽生”;实在朱、陆的锢蔽,比伊川更深呢。朱时守时变,陆是一生不变的。王荆公 (王安石) 为宋人所最嫉恶,唯陆以与王同为江西人,所以极力称颂,也可见他的意气了。明王阳明之学,本高出陆象山之上,因为不敢自我作古,要攻讦朱文公,不得不攀附于陆象山了。

陆象山的学生杨慈湖 (简) ,见解也比陆高,他所著的《绝四记》《己易》二书,原无甚精彩,《己易》中仍是陆氏的主张;但杨氏驳《孟子》“求放心”和《大学》“正心”的主张说:“心本不邪,安用正?心不放,安用求?”确是朱、陆所见不到的。黄佐 (广东人) 指杨氏的学说,是剽窃六祖惠能的主张,六祖的“菩提本非树,明镜亦非台,本来无一物,何处染尘埃”一偈,确是和杨氏的主张一样的。

宋代的哲学,总括说起来:北宋不露锋芒,南宋锋芒太露了。这或者和南北地方的性格有关。

南宋,朱、陆两派,可称是旗鼓相当。陆后传至杨慈湖,学说是更高一步;在江西,陆的学说很流行,浙西也有信仰他的。朱的学说,在福建很流行,后来金华学派归附于他,浙东士子对朱很有信仰。

元朝,陆派的名儒,要推吴澄 (草庐) ,但其见解不甚高。朱派仅有金华派传他的学说,金履祥 (仁山) 、王柏 (会之) 、许谦 (白云) ,是这一派的巨擘。金履祥偶亦说经,立论却也平庸;许谦也不过如此;王柏和朱很接近,荒谬之处也很多,他竟自删《诗》了。

金华派传至明初,宋濂承其学,也只能说他是博览,于“经”于“理”,都没有什么表见。宋之弟子方孝孺

(正学)

对于理学很少说,灭族

以后,金华派也就式微。明初,陆派很不流行,已散漫不能成派;这也因明太祖尊朱太过之故。

以后,金华派也就式微。明初,陆派很不流行,已散漫不能成派;这也因明太祖尊朱太过之故。

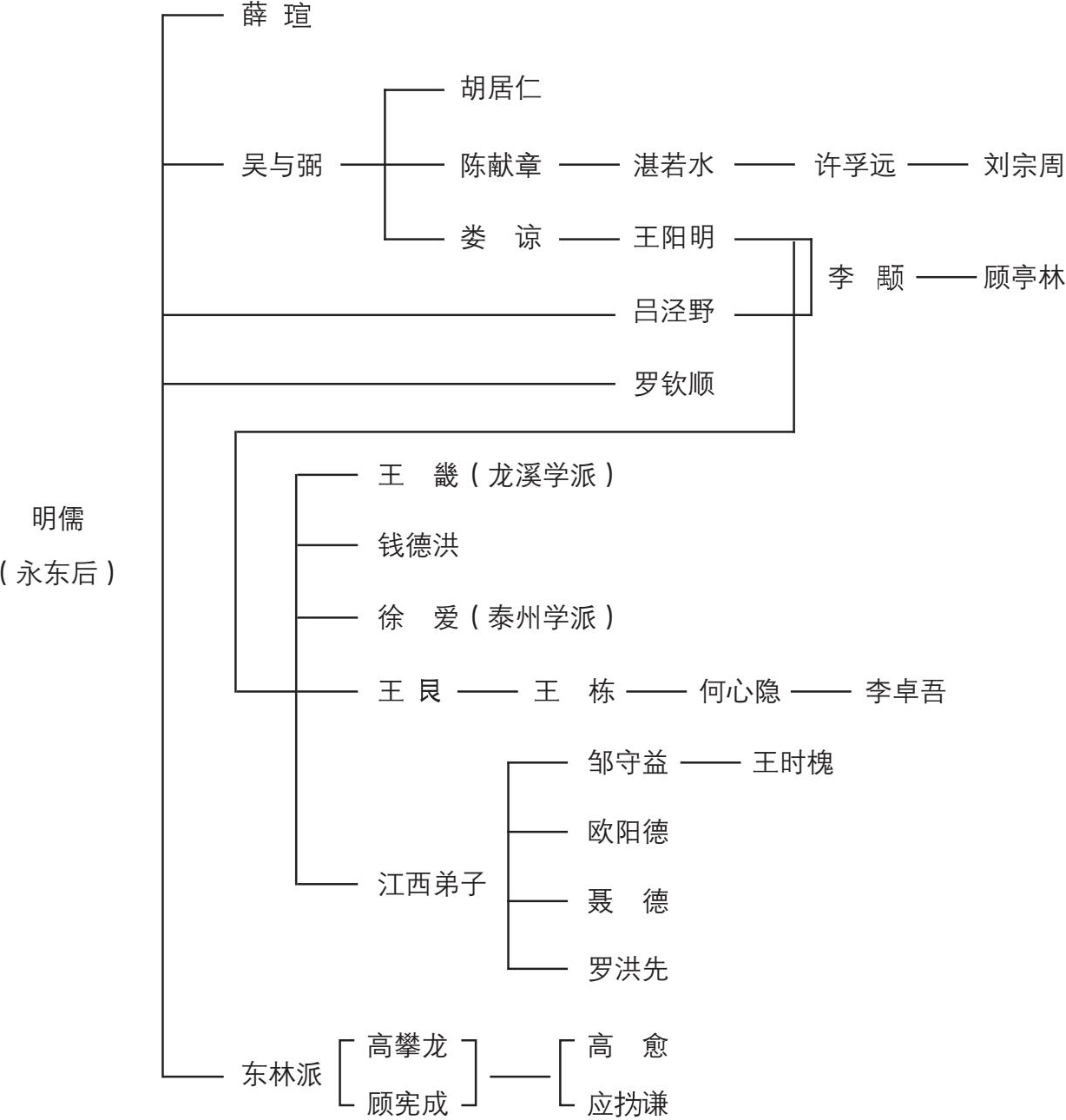

明自永乐后,学者自有研究,和朱、陆都不相同,学说也各有建树。且列表以明之:

永乐时,薛、吴二人,颇有研究,立明代哲学之基。薛瑄 (敬轩) ,陕西人,立论很平正,和朱文公颇相近;明人因为于谦被杀时,他居宰辅地位,不能匡救,很有微词,并且因此轻视他。吴与弼 (康斋) ,家居躬耕,读书虽少,能主苦学力行,很为人所推重;后来他由石亨推荐出仕,对石亨称门下士,士流又引以为耻。

薛的学问很少流传。吴的学问流传较广,胡居仁、娄谅和陈献章三人,是他的学生。胡自己没有什么新的发明,明人对他也没有反对。娄的著作后来烧毁净尽,已无可考;不过王阳明是他的学生。陈在胡死后才著名,时人称为白沙先生。

明代学者和宋儒厘然独立,自成系统,自陈白沙始。宋人欢喜著书,并且有“语录”之类。陈白沙认著书为无谓,生平只有诗和序跋之类。他的性质,也和别人不同;初时在阳春坛静坐三年,后来只是游山赋诗,弟子从学也只有跟他游山。陈生平所最佩服的,只是“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归……吾与点也”这些话;对于宋儒都不看重,就是明道也不甚推重;他自以为濂溪 (周敦颐) 嫡派,终日无一时不乐的。白沙弟子湛若水,广东人,本“体认天理”一语,他以为无论何事,皆自然之规则。王阳明成进士时,和他交游,那时他学问高出王之上。后来,王别有研究,和他意见不甚相合;他自己讲学,流传颇广,知名的却很少。

王守仁 (阳明) 本是欢喜研究道教的,曾延道士至家,再四拜求。后来从娄谅游,成进士后又和湛往来,见解遂有变更;贬龙场驿丞 (王早年因反对宦官刘瑾被贬官) 以后,阳明的学问大进。他看得世间别无可怕,只有死是可怕的,所以造石棺以尝死的况味;所主张的“致良知”,就在卧石棺时悟出。在贵州时有些苗民很崇拜他,从他讲求学问,阳明把“知行合一”和他们说。阳明的“知行合一”,和明道有些相同。明道以为曾经试行过,才算得“知”,没曾试行过,不能称为“知”,譬如不知道虎之凶猛的人,见虎不怕,受了虎的损害的,就要谈虎色变了。这类主张,渐变而为阳明的主张。阳明以为知即是行,也可说“知的恳切处即行,行的精粹处即知”。不过阳明的“知行合一”主张,是在贵州时讲的;后来到南京,专讲静坐;归江西后又讲“致良知”了。《传习录》是他在贵州时的作品,和后来有些不合。

阳明自悟得“致良知”以后,和朱文公不能不处于反对地位;并非专和朱反对,才有这些主张的。有人谓“致良知”的主张,宋胡宏在《胡子知言》已有讲起;阳明是否本之于胡,抑自己悟出,这是不能臆断的。阳明讲“良知”,曾攀附到孟子;实在孟子的“良知”,和他的殊不相同。孟子说:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。孩提之童,无不知爱其亲者,及其长也,无不知敬其兄也。”可见他专就感情立论。阳明以为一念之生,是善是恶,自己便能知道,是溢出感情以外,范围较广了。孟子和阳明的不同,可用佛法来证明,《唯识论》里说:一念的发生,便夹着“相分”“见分”“自证分”“证自证分”四项。且把这四个名词下一解释:

一、相分。“相分”就是“物色”,就是我们所念的。

二、见分。“见分”就是“物色此物色”,也就是我们所能念的。

三、自证分。念时有别一念同时起来,便是“自证分”。譬如我讲了后一句话,自己绝不至忘了前一句话。便是“自证分”在那里主之。

四、证自证分。“自证分”的结果,便是“证自证分”。

再用例来说明:譬如,想到几年前的友朋,想到“他姓张或姓李”,后来忽然断定他是姓张,当时并不曾证诸记录或书籍的;这便是“相分”“见分”“自证分”“证自证分”的连合了。依此来判良知,孟子所说是指“见分”,阳明是指“自证分、证自证分”的。可见阳明和孟子是不相关联的,阳明所以要攀附孟子,是儒家的积习:宋人最喜欢的是“喜怒哀乐之未发谓之中”,苏氏兄弟也尝说这话;实在《中庸》所说是专指感情的,宋人以为一切未发都算是中,相去很远了。还有“鸢飞鱼跃,活泼泼地”一语,也为宋人所最爱用,陈白沙更用得多。在《诗经》原意,不过是写景 (《诗经·大雅·旱麓》第三章:鸢飞戾天,鱼跃于渊。岂弟君子,遐不作人)。 《中庸》中“鸢飞戾天,鱼跃于渊,言其上下察也”一节也不过引用诗文来表明“明”的意思。“察,明也”;鸢在上见鱼,很明白地想要攫取;鱼在下见鸢也很明白,立刻潜避了。就是照郑康成的注解,训“察”为“至”,也只说道之流行,虽愚夫愚妇都能明白,用鸢鱼来表示上下罢了,其中并没含快活的意思。宋人在“鸢飞鱼跃”下面,一定要加“活泼泼地”四字,和原意也不同了。——这些和阳明攀附孟子是一样的。

阳明“致良知”的主张,以为人心中于是非善恶自能明白,不必靠什么典籍,也不必靠旁的话来证明;但是第二念不应念,有了第二念自己便不明了。人以为阳明的学说,很宜于用兵,如此便不至有什么疑虑和悔恨。

晚年阳明讲“天泉证道”,王畿 (龙溪) 和钱德洪 (绪山) 是从游的。钱以为“无善无恶心之体,有善有恶心之动,知善知恶为致知,存善去恶为格物”。王和他不同,以为一切都是无善无恶的。阳明对于这两种主张,也不加轩轾于其间。

阳明的弟子,徐爱早死,钱德洪的学问,人很少佩服他。继承阳明的学问,要推王艮和王畿。王艮,泰州人,本是烧银的灶丁,名“银”,“艮”是阳明替他改的。他见阳明时,学问已博,初见时阳明和他所讲论,他尚不满意,以为阳明不足为之师,后来阳明再讲一段,他才佩服。他的学问,和程明道、陈白沙颇相近,有《学乐歌》:“学是乐之学;乐是学之乐。”从他游的颇多寻常人,间有上流人,自己真足自命不凡的。王畿是狂放的举人,很诽议阳明的,后来忽又师事阳明了。黄梨洲 (黄宗羲) 《明儒学案》对于二王都有微词;他佩服的是阳明的江西弟子。

阳明的江西弟子,以邹守益、欧阳德、聂德、罗洪先为最有造就。罗自有师承,非阳明弟子,心里很想从阳明游,不能如愿,后来阳明也死了。阳明弟子强罗附王,他也就承认。罗的学问比他弟子高深得多;自己静坐有得,也曾访了许多僧道。他说:“极静之时,但觉此心本体如长空云气,大海鱼龙;天地古今,打成一片。”黄佐对于罗的论调,最不赞同;以为是参野狐禅,否则既谓无物,哪有鱼龙。实在,心虽无物而心常动;以佛经讲,“阿赖耶识”是恒转如瀑流,就是此意。罗所说“云气”和“鱼龙”是表示动的意思。罗洪先自己确是证到这个地步,前人没有及他的了。

王时槐的学问自邹守益传来,见解颇精深。他说:“纯无念时,是为一念,非无念也,时之至微者也。”譬如吾人入睡,一无所梦,这时真可算无念,但和死却有分别的。就佛法讲“意根恒审思量”,意根念念所想的什么?就是“我”,“我”就是“阿赖耶识”。我所以不忘这“我”,便因有了“意根”之故。“我”,寻常人多不疑,譬如自己说了一句话,绝不会疑“这是谁说的?”至于其余对象,我们总要生一种疑虑的。念念想着,和无念竟是差不多;我们从早晨起来感到热,继续热下去,也就感不到了。所以纯无念时,仍有一念。

王艮弟子王栋主张意与心有分,以为“意非心之所发,意为心之主者”。这种主张,和佛法说有些相同。佛法以“阿赖耶识”自己无作用,有了意根,才能起作用,也就是禅宗所谓“识得主人翁”的意思。刘宗周对于王栋的主张很多采取;王栋自己看书不多,这种见解,的确是证出的。

阳明、若水两派以外,有许多士子信仰吕泾野的主张。吕,陕西人,笃守礼教,和朱文公最相近;立言很平正,无过人处。当时所以能和湛、王并驾,这也因王的弟子太不守礼法,猖狂使人生厌;那些自检的子弟,就倾向吕泾野了。原来何心隐习泰州之学,差不多和政客一般,张居正恨而杀之;李卓吾师事何心隐,荒谬益甚,当时人所疾首痛心的。这守礼教和不守礼教,便是宋、明学者的大别。宋儒若陆象山见解之超妙,也仍对于礼教拘守不敢离,既禁止故人子的挟妓,又责备吕东莱的丧中见客。明儒若陈白沙已看轻礼教,只对于名节还重视,他曾说:“名节乃士人之藩篱。”王阳明弟子猖狂已甚,二王为更甚,顾亭林 (顾炎武) 痛骂“王学” (王阳明所创学派) 也是为此。

湛、王学问,晚年已不相同,但湛弟子许孚远,却合湛、王为一。再传至刘宗周 (戢山) ,自己又别开生面,和湛、王都有些不同。刘主张“意非心之所发”,颇似王栋;“常惺惺”,也是他的主张;这主张虽是宋人已讲过,但他的功夫是很深的。

阳明附会朱文公《晚年定论》,很引起一般人的攻讦;同时有罗钦顺 (整庵) 和他是对抗的。罗的学问,有人说他是朱派,实在明代已无所谓纯粹朱派。罗的见解,又在朱之上,就说是朱派,也是朱派之杰出者。罗本参禅,后来归入理学,纠正宋儒之处很多。朱文公所谓“气质之性,义理之性”,罗表示反对,他说:“义理乃在气质之中。”宋人于天理人欲纠缠不清;罗说:“欲当即理。”这种见解,和王不同,较朱又高一着,所以能与阳明相抗衡。清戴东原 (戴震) 的主张,是师承罗的学说的。

明末,东林派高攀龙、顾宪成等也讲宋人学问,较阳明弟子能守规矩;他们有移风易俗的本意,所以借重礼法。不过党派的臭味太重,致召魏忠贤杀害的惨劫。清初,东林派还有流传,高愈、应

谦辈也只步武前人吧!

谦辈也只步武前人吧!

此外尚有李颙 (二曲) 也是名儒。李,陕西人,出身微贱,原是一个差役。他自己承认是吕派,实际是近王派的,所发现很不少。他每天坐三炷香,“初则以心观心,久之心亦无所观”,这是他的功夫。他尝说“一念万念”一句话。这话很像佛法,但是究竟的意思,他没有说出。我们也不知道他是说“一念可以抵万念呢”?抑或是“万念就是一念呢”?在佛法中谓:念念相接则生时间;转念速,时间长,转念慢,时间短;一刹那可以经历劫。李的本意,或许是如此。李取佛法很多,但要保持礼教面目,终不肯说出。“体用”二字,本出于佛法;顾亭林以此问他,他也只可说“宝物出于异国,亦可采取”了。

清代,理学可以不论,治朱之学远不如朱。陆陇其 (稼书) 、汤斌等隶事两朝,也为士林所不齿,和吴澄事元有什么分别呢?江藩作《宋学渊源记》,凡能躬自力行的都采入,那在清廷做官的,都在摈弃之列。

颜元 (习斋) 、戴震 (东原) ,是清代大儒。颜力主“不骛虚声”,劝学子事礼、乐、射、御、书、数,和小学很相宜。戴别开学派,打倒宋学;他是主张“功利主义”,以为欲人之利于己,必先有利于人,并且反对宋人的遏情欲。

罗有高 (台山) 、彭绍升 (尺木) 研究王学的。罗有江湖游侠之气,很佩服李卓吾 (李贽) ;彭信佛法,但好扶乩;两人都无足取。

哲学的派别,既如上述,我们在此且总括地比较一下:以哲学论,我们可分宋以来之哲学、古代的九流、印度的佛法和欧西的哲学四种。欧西的哲学,都是纸片上的文章,全是思想,并来实验。他们讲唯心论,看着的确很精,却只有比量,没有现量,不能如各科学用实地证明出来。这种只能说是精美的文章,并不是学问。禅宗说“猢狲离树,全无伎俩”,是欧西哲学绝佳比喻;他们离了名相,心便无可用了。宋、明诸儒,口头讲的原有,但能实地体认出来,却也很多;比欧西哲学专讲空论是不同了。

再就宋以来的理学和九流比较看来,却又相去一间了。黄梨洲说:“自阳明出,儒释疆界,邈若山河。”实在儒、释之界,宋已分明;不过儒、释有疆界,便是宋以后未达一间之遗憾。宋以后的理学,有所执着,专讲“生生不灭之机”,只能达到“阿赖耶恒动如瀑流”和孔子“逝者如斯夫,不舍昼夜”的地步;那“真如心”便非理学家所能见。孔子本身并非未尝执着,理学强以为道体如此,真太粗心了!

至于佛法所有奥妙之处,在九流却都有说及,可以并驾齐驱。佛法说“前后际断”;庄子的“无终无始,无几无时;见独而后,能无古今”,可说是同具一义的。佛法讲“无我”,和孔子的“毋我”“克己复礼”,庄子的“无己恶乎得有有”,又相同了。佛家的“唯识唯心说”之“心之外无一物;心有境无;山河大地,皆心所造”,九流中也曾说过;战国儒家公孙尼子说“物皆本乎心”,孟子说“万物皆备于我”,便是佛家的立意。佛家大乘断“所知障”,断“理障”;小乘断“烦恼障”,断“事障”。孔子说“我有知乎哉?无知也”;老子说“玄之又玄,众妙之门”,又说“涤除玄览”;便是断“所知”和“理”障的了。佛法说“不生不灭”;庄子说“无古今而后人于不死不生”;“不死不生”就是“不生不灭”。佛法说“无修无证,心不见心,无相可得”;孟子说“望道而未之见” (道原是不可见,见道即非道) ;庄子说:“斯身非吾有也,胡得有乎道?”又相同了。照这么看来,“九流”实远出宋、明诸儒之上,和佛法不相出入的。

我们研究哲学,从宋人入手,却也很好,因为晋人空谈之病,宋人所无,不过不要拘守宋学,才有高深的希望。至于直接研究佛法,容易流入猖狂。古来专讲佛而不讲儒学的,多不足取;如王维降安禄山,张商英和蔡京辈往来,都是可耻的。因为研究佛法的居士,只有五戒,在印度社会情形简单,或可维持;中国社会情形复杂,便不能维持了。历来研究儒家兼讲佛法的,如李习之 (李翱) 、赵大州口不讳佛,言行都有可观。可见研究佛法,非有儒学为之助不可。