Chapter 2 |

|

奥斯曼和老巴黎

|

|

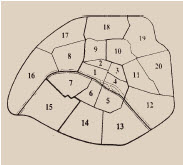

虽然在巴黎之外,还有所谓大巴黎,就像北京的三环四环,一圈圈地漾开,一圈比一圈大,然而,对于游客来说,巴黎比人们想象中的要紧凑。一方面,是由于四通八达的地铁系统,可以快速把你带往目的地;另一方面,巴黎的那些“名胜”相当集中。买上一张八十法郎的地铁周票,或是五十五法郎的十张套票(单票八法郎一张),就可以在“二环”之内通行无阻了。这个范围,包括了主要的历史建筑和遗迹。除了远郊的凡尔赛宫、枫丹白露等等,一张二环票就可以全部解决了。

巴黎市政分布区图

我们甚至不太坐地铁,常常步行,其原因就在于巴黎的紧凑。一般安排得好一些,从住处一趟地铁坐出去,就可以从一个景点到另一个景点,步行逛上一天了。逛,在这里是令人愉快的。一个重要的原因,是巴黎作为一个都市,有张有弛,而且相当整体。这个“城市整体感”和一个巴黎人的名字分不开,他叫乔治·尤金·奥斯曼(georges-Eugene Haussmann)。

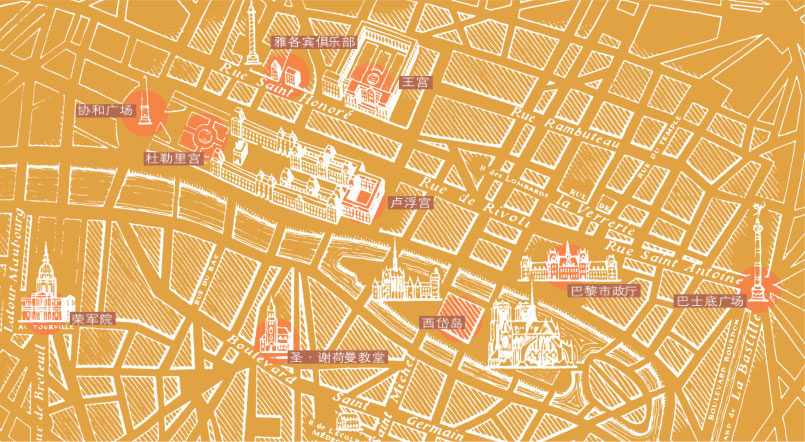

巴黎市内法国革命史迹位置图

奥斯曼出生在1809年,不仅是个土生土长的巴黎人,还和拿破仑家族带点干亲。他受过良好的教育,有决断力,有自信心。正当壮年的时候,奥斯曼在拿破仑三世这个“伯乐”的赏识下,在1852年到1870年巴黎城市大改建中,担任了主要负责人。

这个空前大改建,使当时的巴黎“焕然一新”。今天我们能够看到的巴黎,基本上就是1870年以后的面貌。其中有百分之六十的建筑,是奥斯曼时期留下的。这个巴黎城市大改建,正发生在雨果生活的同期。他曾声嘶力竭地在大改建的高潮中呼吁对历史遗迹的保护,声音至今还回荡在巴黎上空。

画家笔下的巴黎19世纪风貌

从雨果的小说中,我们看不到太多的他生活的巴黎城市面貌。雨果是写历史小说的。他写的小说往往远及中世纪。他的《九三年》其实是发生在1793年的事情。也就是说,他作品的描写对象,远在自己生活的时代之前,是对整整一个世纪前的法国重大历史事件的思考。所以,有时候,当我们看到自己目睹的一段中国历史,已经在各种文人笔下面目全非的时候,就会想,是不是三十年的时间沉淀还嫌不够?是不是我们还要等待再经历七十年的风雨淘洗?假如是这样的话,希望在我们的下一个七十年中,历史的真实素材能够被发掘和完整保存,而不是如已经过去的三十年那样,往往是在做相反的事情。

一百年,可以积淀、挣扎、反思而产生雨果。一百年,也足以推陈出新,埋葬一段历史,因而彻底忘却,整个民族并不因为经历了什么而有所长进。巴黎是一个城市,也是一个历史缩影。踏上巴黎的街石,看着它完整的古都风貌,你会感受到一些他们的历史观。

一开始,我对巴黎古都的“古”,居然还不十分满意。

对巴黎的城市面貌和世俗生活写得比较多的,是巴尔扎克,他比雨果要早半个时期,因此恰恰错过了奥斯曼的巴黎大改建。去巴黎之前,我们还期望着能够在巴尔扎克笔下的巴黎小街上漫步。可是,第一天登高俯瞰,就知道这个期待是过分奢侈了。在蒙马特高地放眼望去,假如还不算那一小撮触目的现代建筑的话,看到的就是奥斯曼灰色的身影。我几乎是捂了捂心口,绝望地想,巴尔扎克的巴黎,已经被奥斯曼拆了个精光了。我几乎无法从这个失望中缓过神来,所以最初在巴黎的两天,我一点没有像朋友们在行前向我预言的那样,真正对这个城市激动起来。对我来说,我是带着巴尔扎克时代挑剔的眼光看出去,仿佛街还嫌太宽,墙还不够久远。当然,我后来明白,自己是对巴尔扎克过于钟情了。

我就是在这样复杂的心情下,知道了奥斯曼这个名字。所以颇有一段时间对奥斯曼耿耿于怀。此后在巴黎的日子里,我们还不断听到奥斯曼。不少巴黎人对奥斯曼至今咬牙切齿。因为十九世纪中期以前的巴黎,已经相当成熟。大量幸存于大革命和战火的古建筑群,却在和平时期被拆得片瓦不存,怎不叫巴黎人一想起来就痛心疾首。

可是,心平静气下来,我也相信人们的另一种说法。就是奥斯曼也从另一种意义上拯救了巴黎。持这样一种观点的人,质疑的是人类的普遍智慧。就是说,即便没有奥斯曼,历史上的巴黎人是否就有足够的智慧,安然渡过一个古城到现代都市的功能转换?

巴尔扎克的巴黎基本上还是一个自然形成的古老城市。狭窄的街道,昏黄的街灯,适于马车在青色的街石上“嘚嘚”地叩响。巴黎在一个叫做马亥(Marais)的区城,还保留了一部分这样的味道。可是,在全世界所有的地方,现代生活的来临,都比雨果式的对文化保存的深思熟虑来得要快,尤其是在各个大都市。

汽车一旦出现,人们立即就不肯坐马车了。直到人们被无止境追求的高速逼得精神恍惚,才在大都市唤来怀旧的马车,在偶尔的享用中,抚慰自己在失速生活里飘摇无着的心灵。在马车向汽车的转换中,原来的街路根本容不下汽车的疯狂流量。这是一场加速涤荡原有文化的暴风骤雨。

拿破仑三世不是在异想天开,1850年左右,世界已经在面临一个变化。当时的城市人口普遍都在那里翻番。只有两个选择,一个是保留旧城,在外部重建一个新巴黎,另一个就是奥斯曼的做法。假如在今天的人类文明发展水平上,眼前还有一个巴尔扎克的巴黎,或者一个中世纪巴黎的话,大概铁定就是第一个方案。可是,不仅因为这是在一百五十年前,而且巴黎还是第一批首当其冲开始遭遇近代化发展的都市。几乎不可能有其他选择。于是,今天有人会说,早晚反正要拆的话,还是早拆的好啊!为什么呢?

我们看看奥斯曼以外的大巴黎,就明白了。奥斯曼以外,就是现代都市的造法。现代人已经失去对建筑精雕细琢的时间和耐心。许多现代建筑师更失去了为维护城市整体面貌而放弃凸显自己个性的历史责任感。所以,奥斯曼之外的现代大巴黎,是巴黎的一个粗糙的外壳。它不是在原来巴黎的风格上延伸,而是匆匆在一个艺术精品外面,套了一个现代箩筐。

现代建筑师是最强调个人风格的,而水平却参差不齐。当这样一个群体一哄而上,效果可想而知。建筑师的个性作为一个职业要素,在今天已经是一个定论了。人们已经忘记,城市作为一个完整作品,最需要的是什么。在完整的奥斯曼的巴黎中心城区,凡是要增加一栋建筑,只要稍微诚实一些,你都必须承认,建筑师只能在这个时候放弃自我表现的强烈愿望,而是做一个“织补匠”。使得自己增加的那一部分,天衣无缝地“织补”进这个城市的整体景观。可是,如今,中世纪手艺匠的职业道德和品质观,早已随现代风潮席卷而去。

所以,巴黎人想,假如奥斯曼没有做,而古巴黎又无法避免拆除。只是拖到了最后一刻,汽车疯行,不得不拆的时候,撞在一群五花八门的现代建筑师手里,岂不更糟?

这个说法,含有两个直接意义。

一是时间问题。拆得越早,在文化心理上,和原来的年代就更为接近;和原来的古都巴黎在艺术风格上,就必然更有承袭性。从这个意义上来说,巴黎还是幸运的。它撞上了雄心勃勃的拿破仑三世。所以,改建相对发生得比较早。另一个意义,隐含着对奥斯曼的正面评价。奥斯曼的时代,汽车还没有真正成为现代汽车。

汽车还真是法国人发明的。1769年,还在法国大革命之前,法国的卡诺就造出了第一辆三轮蒸汽汽车(那才叫“汽”车!)。而现代意义的由汽油机发动的汽车,是在1885年才由德国人本茨发明建造,跑上大街。那时,巴黎已经是奥斯曼的“大街”了。即使在今天,这个一百五十年历史的巴黎大街,仍然能够适合现代生活的需求。在这个意义上,你不能不佩服奥斯曼对尺度的把握。虽然,我们猜想,当时的奥斯曼心里的尺度,可能只是适合拿破仑家族口味的“皇家派头”的尺度,而不是高瞻远瞩的“现代”尺度。但是,它至少是歪打正着。而“皇家派头”,“贵族风度”和“英雄气概”,是砍了国王和贵族们脑袋的巴黎人,始终引以为荣的。

这个时候,我们发现,假如我们愿意放弃对巴尔扎克街景不切实际的迷恋,那么,奥斯曼留给我们的巴黎,不仅是可以接受的,而且是有历史承袭性的。那凝重的灰色调;那个体略显单调,聚集在一起却有浑厚雕塑感的城市整体;那些纪念性建筑、林荫大道、小广场小花园形成的浪漫的文化氛围,都有一种特殊的巴黎味道。更何况,奥斯曼还是尽他的可能保存了一批中世纪的古建筑。看过马亥老区,我们更明白,奥斯曼在重建形成巴黎重要景观的居住建筑时,完全延续了以前的老巴黎的风格。

1870年,奥斯曼被解职。此后,他为自己写了三卷回忆录。

奥斯曼活着的时候就饱受攻击,身后一百多年,始终毁誉参半。他是一个被争议不休的人物。奥斯曼所主持的巴黎规划,最没有异议的,是相当现代化的城市上下水系统,使巴黎长期受益。在雨果的《悲惨世界》里,我们多次看到,逃亡和追踪都在错综复杂的下水系统中发生。之所以下水道能够成为戏剧展开的大场景,这就是奥斯曼的功绩了。假如我们历史地去看,再对比其他国家的都市改建过程,人们恐怕对奥斯曼还是不服不行。

你知道他的教育背景是什么吗?不是建筑,而是法律。那么,你知道他在执掌改建巴黎之前是干什么的吗?1853年,奥斯曼是巴黎市警察局长。一个真正的“反革命”。

所以,对奥斯曼的城市改建的攻击,甚至会越出建筑和城市规划的领域,而跃入政治的范畴。那是革命对反革命的指控。说是他没有好好保护古建筑,却拆掉了所有可能被革命起义所利用的房屋。不知奥斯曼是不是真有警察局长的职业病,真的有意在“阴谋”拆除可能的“革命堡垒”。想想当时还只是法兰西的第二帝国,后面还要反反复复发展到第五共和国,不乏起义和反起义。一个看上去纯技术性的城市规划,都会导致这样不寻常的政治指控,由此可以想见巴黎在历史上的基本面貌。

看来,我们在巴黎寻访革命之前,首先遇到的,却是一个“革命的死敌”了。

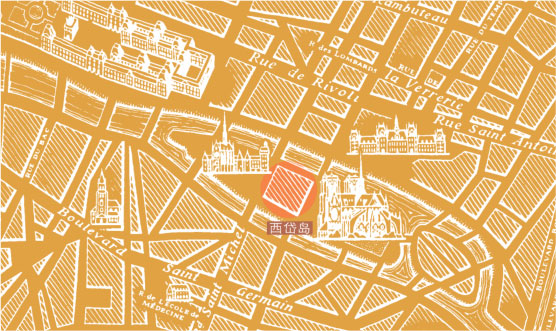

1745年的西岱岛地图