Chapter 1 |

|

带一本书去巴黎

|

|

《九三年》书影

去巴黎。我一直在等待这一天。可是,总有各种原因在那里阻挡行程。把它排入计划的契机终于在去年出现。从决定到今年年初上路,还有长达近半年的时间。原来以为,这么长的一段时间,一定可以好好做些准备。可是,永远有必须忙碌应付的事情。居然其中还包括被迫处理一场车子全毁的交通事故。

临行那天,还在忙些和法国绝对没有关系的事情。对我们,这已经是规律了,得到时间的方法,是对占用了时间的事情扭过头去,眼不见为净。一走了之是其中最干脆的一种。可是,原来打算做的那些“准备”,就基本“泡汤”了。在被飞机起飞的时间表逼到非走不可的时候,我才匆匆在地球仪上找出巴黎的纬度,以确定应该往包里塞进什么季节的衣服。接着,在书架上抽出一本雨果的《九三年》,给行囊封了顶。

这本《九三年》是人民文学出版社在1978年出版的,售价才人民币1.15元。粗粗的纸,所以就厚。开本小,封面是蛋清色的,隐隐透出素素浅浅的花纹,不仔细去看,几乎看不出来。非常奇怪的事情是:这个译本的第一版注明是在1957年的5月,但是第一次印刷,却是在1978年的4月。中间整整隔了二十一年。这中间的故事,我们只能猜测了。

也许,排完版,风云骤变,总编改了主意?也许,印出此书必要一环中的必要人物,命运乖舛,截断了出书的程序?也许,仅仅是因为大家被新的“革命运动高潮”所激奋,扔下书革命去了?不知道。

总之,一本排完版的书,应该说,一本排完版的好书,隔了二十一年,才从印刷厂出来,怎么说也肯定有点什么故事在后头。假如其中的知情者,给我们来一篇写实的话,相信那就是一段重要的出版界历史了。

在书上找不到印数。就是说,熬了二十一年才印出来的《九三年》不知道被印了多少本。然而,可以武断地说,即使它第一次印刷的数量不大,它也一定立即被速速投入重印,印了无数本。因为,我还清楚地记得这本书是怎么买回来的。

|

|

|

||

|

《九三年》初版本扉页、版权页 |

||||

那是1978年,大学在基本停顿和半停顿将近十年之后,刚刚恢复正常运行。在此十来年间,书店也处于一种说不清也道不明白的状态。说是没书吧,架子上红红火火满满登登的,足够热闹。细细一看,就有点泄气。那里是六分“毛著”,三分“马恩列斯”,一分“大批判材料”。最后两年添了几本新小说,可是怎么也不好意思把它们归入“文学”,最后还是尊为“小说式的大批判材料”较为妥帖。

大学招考的骤然恢复,也使校园显得景观殊异。固然有今天看来“正常”的那一部分,就是那些简直“额头高得撞着了天花板”的应届高中毕业生。当时,大家竟然并不觉得他们的生活路径“正常”。因为十年来,曾经和他们一样年纪的,都一届接着一届,顶着“知识青年”的荣光,别无选择地绕开紧闭的大学校门,直奔农村和工厂了。

1978年春天的大学校园里,熙熙攘攘的更多是那些“老”大学生。他们年龄各异,带着别人无可揣摩的各色心情和故事。今天回想起来,他们中间即使最“老”的,也还是在“青年”的年龄段里,可看着就是“老”,说不清道不明的模样。难得有几个想挣脱自己无端的“早衰”,想去抓住“青春尾巴”的,最终也多少显得勉勉强强。

这大小两批学生的混杂,也是心情的碰撞。使得“小”的在对比之下更清楚自己的优势:今天看来,“世界是你们的,也是我们的”,但是将来“归根结底”,还是“我们的”。“老”的往往就相对糊涂,把自己以奇奇怪怪的方式积累起来的分量,掂得太重——两头的实际心情和前景展望,我却是在一个电话亭里悟到的。

当时不仅学生的宿舍食堂简陋破败,通讯条件也处于近代水平。学生们要打个电话,必须长途跋涉地穿过校园,跑出校门,到马路对面的公共电话亭。好在学生们的通讯意识也同步处于近代水平,绝不会“轻言电话”,否则电话亭非炸窝不可。

那天,我在等着打电话。大家都习惯了,小小的屋子里没有隐私。一个戴着眼镜满脸愁苦的“老”大学生,正在和家里通话。他紧紧抓着耳机子不放,先是焦虑干枯的嗓音:“还发烧吗?有几度?看医生了没有?吊盐水了没有?”然后,一个小小的停顿,声音在突然之间添进了水分,化得柔和:“你要乖啊,要听妈妈的话。爸爸要考试,星期六才能回来。”絮语绵绵之后,他不舍地松开手。摇晃的耳机还没有在电话机座上站稳,已经被操在一个久已不耐烦的“小”大学生手里了,他娴熟而干脆利落地拨了六个号码,又中气十足地只吐出六个字:“老辰光,老地方”,就咔的一声挂了机。我愣在这个反差里,差点忘了自己来这里是要干吗。

当然,这是题外话了。

对书的饥渴主要是老学生们的心结。他们被渴得太久。不是十年没有看书,而是十年没有堂堂正正地买书看书。看过的书们,走的都是鬼鬼祟祟的地下通道,不知从哪里来,又不知向哪里去。你没有选择学科品种的权利,没有选择阅读时间的权利,也没有非要读哪一本书的权利。你会听到一本好书,听到看过的幸运儿向你讲述内容,背诵片断,被吊得胃口十足,却望断秋水而不得。

《九三年》初版本内文

所以,被书荒饥饿了十年的老学生们,早就风闻有一批世界名著译本终于要开始发行。他们一个个都跑到学校小小的书店去打探,去和书店的工作人员套近乎。在售书之前,消息早已通过各种渠道四处传开。

小小的书店断断不可能应付蜂拥而来的“饥民”。书店的门根本不敢打开。于是,窗口成了临时“施粥处”。窗外挤满了人,排了长长的队伍。人们相互打探着这次到底到了几种书,每种有几本。然后是痛苦挣扎:一边担心书太少“粥少饥民多”,轮不到自己;一边又掐着口袋里从食堂卡下的小钱,担心假如供应充足,又如何应对。考虑是否可以再每顿节食一两米饭,或是把一角的菜金卡成五分。套一句用俗了的话来说,就是如何把普通意义上的粮食,转化为“精神食粮”。当时大多数学生能省的,也就是一点伙食费了。

当然,这些书一开卖就被风卷残云般迅速瓜分,一本不剩。那已经是二十世纪的七十年代末了,卖书居然卖得就像大灾之年开仓赈粮,也实在是现代社会难得的一景。我就在这样的抢购风潮中,抢回了这本《九三年》。

必需品的严重缺乏会对人造成精神方面的损伤,其后果是一种轻度的精神不正常。例如,很多家庭的老人都会有收藏垃圾,甚至捡垃圾回家的怪癖。这是物资严重匮乏时代留给人们的后遗症。而我们这一代,又有一些人会有近乎疯狂的买书习惯。我们在美国遇到过一个同龄画家,画得很好,英语却非常吃力。可是,一到图书馆处理旧书,他会大量购进廉价的英语旧书,两眼奕奕闪光。这是另一种贫乏时代的痕迹。而我自己也在遭遇《九三年》的时候,成为此类案例的又一个例证。

《九三年》初版本内文

1982年,面前出现了第二次可以买到《九三年》的机会。还是那个版本,只是开本大了一些,价格已经涨到1.60元。当时的印数已经达到七万册。我几乎是毫不犹豫地、像完全失去思索功能般地买了下来。直到捧到家里,神志才渐渐清醒,意识到自己并不需要第二本一模一样的《九三年》。这种不正常一直还在延续,其证据就是,我们把这两本《九三年》,都运到了美国,运费超过书费岂止数倍。

之所以巴黎在这个时候对我成为一个契机,是因为好朋友卢儿恰好也在那里短暂居住,而且还初通法语。在巴黎相遇,我们居然各自都掏出了自己的《九三年》。她的那本是近年的新版本。它有着鲜艳花俏的封面,由于纸张和排版不同,变得只有我那本的一半那么厚。我差一点当场就断然否定,这有着同一个名字的书本,无论如何不会是同一本书。最后虽然口头接受,在心里,我依然荒唐地拒绝接受一个事实:只要内容相同,它就是《九三年》。

这还不是有关《九三年》这本中译本荒诞故事的全部。后一部分我都几乎不好意思说出来:这本排版后委屈了二十一年才得以印出的书,买回来以后,我小心翼翼放入书架,又有二十二年没有去读它。我难道是真疯了不成?可是,我相信当时和我一起抢购的人们,一定有一些人也和我一样,“抢”回去之后,只是束之高阁。

附庸风雅是最简单的结论。可是,针对这个个案,却并不十分准确。我们只是在买它回来之前,就已经刻骨铭心地读过。读《九三年》是在没有书的年代。前面已经说过,没有书,是指在书店里没有我们要的书,在公开的场合下你看不到人们读他们喜欢的书。我说的书还是指类似“马恩列斯毛”这样的正经书之外的书。

这对我始终是一个谜。我们当时到底是读了哪一个版本的《九三年》?既然现在手头的这本当时还没有被印出,那么,肯定不是这一个版本。可是,当我将这个“书的故事”给我的好朋友看的时候,她立即给我来了一封信。信中断定她在以前就读过那个版本:“肯定是你那本书上有关第一次印刷的信息印错了。”我只好相信这也是一种可能。那时拿到的书,多半在地下已经辗转过无数双激动得发抖的手,封面由于经手过多,超过预想的负荷,往往破损不堪,假如封面还没有被毁,有时会被套上一个红色的封面。这个虚假封面的指向总是和内容完全不符。当时的我们既不会深究更不会在乎拿到的是什么版本。可是,在过手的无数本学科纷杂、千奇百怪的书中,有两本书对“耳聋目盲”的我们,无疑是振聋发聩的。一本是狄更斯的《双城记》,另一本就是《九三年》了。

读的时候我们被告知自己正在革命之中,而这两本谈论革命的书,恰使我们从“革命”中醒来。说到醒来,今天我们中间颇有一些人感到自豪,觉得自己悟性比别人更高。我自己都有过这样的错觉。后来,我看了一个旅美的同龄人的文章,才知道自己和别人的区别,仅仅是得到了掌握更多“信息资源”的特权。比如说,我得到了一个晚上的阅读《九三年》的机会。我的这个同龄人远没有那么幸运,他回忆到自己当时为了获得哪怕一篇字纸,都往往不得不交出自己唯一的拥有物——自尊,去交换那点可怜的信息。于是,在今天,这位有着如此读书经历的人,看到自己生活在美国的儿子,哪怕有第三只眼睛,也只肯看电视而不肯看书的时候,竟伏下已经花白的头,大哭了一场。

那个年代,说是不出书、没有书,也是假的。今天,我们常常可以看到一些同代人,对那个时代的“白皮书”、“灰皮书”之类的出版物的介绍。那就是些好书了。只是这些书被购书介绍信限定在一个窄小的阶层和范围里。书是被垄断的,信息是被垄断的,知的权利是被垄断的。

事实上,我得到阅读《九三年》的时间一定长于一个晚上,虽然,那些地下书籍流经我这里的时候,通常只有一个晚上,甚至几个小时。我判断自己拥有它的时间比较长,不仅是因为我曾经把故事背得滚瓜烂熟,多次把它口头传播出去,还因为我抄了一些精彩片段在我的本子上。所以,在我的印象中,《九三年》已经是我的了,深深地在心中刻下印记。当我真的后来拥有它的时候,似乎只是为了确信它的真实存在,确信真的每个人想买就可以买一本,想看就可以坐在太阳下面看,确信这样一个时代已经来临,一个噩梦已经结束。

正因为是在“革命”中读的法国革命,所以,对法国和巴黎的第一印象,就是革命了。终于在几十年之后,有了这样一个机会,亲赴“革命现场”,当然不会错过一个了解法国革命的良机。揣上一本《九三年》,就成为一个必然。就这样,在法国,走一段,读一段。这个时候,我才发现,自己已经犯了二十年的错误,《九三年》不是我在三十年前的年龄有可能真正读懂的。在真的成年成熟之后,我们必须再一次,甚至不止一次地重读。不仅《九三年》如此,许多过去的书都是如此。于是,从巴黎回来之后,我去找出《双城记》,找出《悲惨世界》,找出《巴黎圣母院》。

这个时候,我们不再有第一次阅读时的震惊,但是,我发誓,我们会有新的感受。

我想写巴黎的旅行记事的,没有想到,一本随行的《九三年》就占了这么大的篇幅,而且,还没有讲完。这只能算是巴黎故事的楔子了。

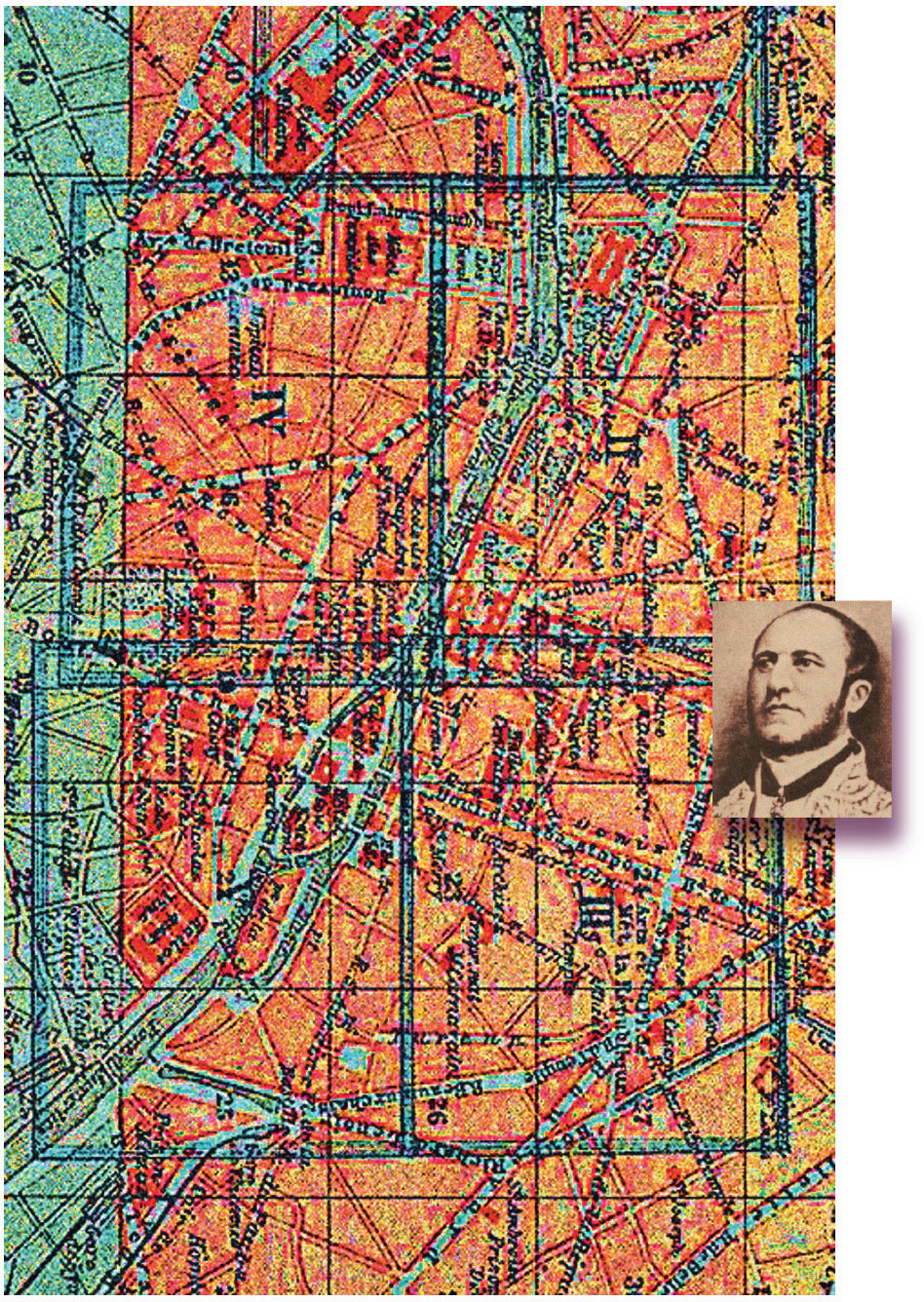

1898年的巴黎地图