SILENT SPRING

美国中部曾有一座小镇,一眼望去,镇上所有生命都与周围的环境和谐共生。小镇四周是一大片繁茂的农场,阡陌分明,宛若棋盘,田地里庄稼茂盛,山坡上果木成林。每到春季,怒放的白色花朵覆盖青翠的原野,如流云一般摇曳生姿;秋日里,橡树、枫树和桦树的斑斓亮色透出茂密的松林,如火光一样灿烂。那时常有狐狸在山间嗥叫,野鹿半隐在秋季的晨雾中,静悄悄地穿过田野。

小路两旁长满月桂、荚蒾、赤杨,还有巨大的蕨草和各种野花,在一年的泰半时光中都让旅人赏心悦目。哪怕寒冬降临,路边也有怡人的风景,众鸟翔集于此,啄食从雪下冒出头的浆果和枯草的穗。这片乡野一向是观赏飞鸟的著名所在,春秋两季候鸟迁徙之际,花羽遮天蔽日,引得人们从千里之外赶来观赏。还有一些人来溪边垂钓,清冽的溪水从山涧流出,在绿荫遮蔽处汇聚成潭,潭中成群的鳟鱼游动。这儿一直如此美丽,直到多年前小镇迎来第一批拓荒者,他们在此筑屋凿井、修建谷仓。

随后,一种令万物凋萎的疫病突然蔓延开来,改变了一切。整个镇子像被施了恶咒,死亡的阴影无处不在:鸡、牛、羊染上了不知名的恶疾,成群成群地倒毙。农人纷纷议论着家人的病况,当地医生被前所未见的奇怪症状搞得不知所措。不仅成年人会毫无缘故地猝死,就连孩子也可能在打闹嬉戏的时候突然发病,几小时之后便会夭亡。

小镇陷入一片怪异的死寂。鸟儿怎么都不来了?人们谈起这件事都觉得困惑不安。后院给鸟儿喂食的地方冷冷清清,就算零星看到几只小鸟,也都奄奄一息,浑身痉挛,再也无法飞翔。这是一个静默无声的春天。从前那些日子,小镇的黎明回荡着知更鸟、猫鹊、鸽子、松鸦、鹪鹩的大合唱和其他鸟儿的和声,可如今再也没有鸣禽百啭,山野林泽间只余一片寂静。

农场的母鸡仍在孵蛋,但没有小鸡破壳而出。农民抱怨说再也没法养猪了,因为刚生下的猪崽个头太小,根本活不了几天。园内的苹果树开了满枝繁花,可是少了在花间穿梭的蜜蜂。而花儿没有经过授粉,自然也就结不出果子。

昔日游人寻芳的小径如今只余下灰褐色的枯枝败叶,像被野火焚烧过一般。生物纷纷离去,留下一片死寂。连溪流也了无生气,鱼儿已经全部死亡,钓客也不再光临。

檐下的水沟里和屋顶的瓦片间还残留着一块块白斑,是某种白色细粉留下的痕迹。几周前,这种粉末像雪花一样从天而降,飘洒到房顶、草地、田野和溪流中。

从来就没有什么巫术或者敌人的破坏行动,人们不过是自食其果,在这片千疮百孔的土地上扼杀了新生命的复生。

虽然这个小镇只是一个虚构的所在,但在美国和全球各地都能轻而易举地找出千万个类似的地方。我知道,并没有哪一个村镇曾经同时遭受过上文描述的全部不幸,但每一种灾祸都可以在现实中找到前车之鉴,而且不少村镇蒙受的灾祸不止一种。一个恐怖的幽灵正悄悄浮现,而我们茫然无知。这幅想象中的惨景极有可能成为我们都将面对的严峻未来。

是什么扼杀了美国无数小镇的春日之声?本书将尽力给出一个解答。

SILENT SPRING

地球的生命演进史就是一部生物与其生存环境互相作用的历史。自然环境在很大程度上塑造了动植物的形态与习性,而从地球漫长的年岁来看,后者对前者的反作用微不足道。只有在人类出现之后,尤其是在20世纪,才终于有一个物种掌握了改变自然界的伟力。

过去25年间,这种力量不仅增强到了令人忧心的地步,而且性质也有了翻天覆地的变化。人类给环境造成了种种破坏,其中最令人担忧的是危险物质乃至有毒物质对空气、土壤、河流与海洋的污染。环境经此污染,大多不可恢复,而且还会对生物生存环境乃至生物组织产生不可逆转的负面影响。在如今这个污染物遍地的环境中,化学物质是一种常常被忽视的危险因素,它与放射性物质一样能够改变大自然以及生命体的性质。核爆炸释放到空气中的锶90元素或随降雨落下,或以辐射性微尘的形态随风飘落,渗入泥土,被地上的野草、玉米、麦子吸收,最后逐渐沉积于人体骨骼中,附着一生。同样,在农田、森林、果园里喷洒的化学物质也会长期残留于土壤中,随后进入有机生物体内并在食物链上逐级传播,造成一连串中毒和死亡。这些化学物质也可能随地下潜流悄悄传递,直到有朝一日露出地表,在空气和阳光的作用下发生化学反应,生成令植物凋萎、牲畜患病的新物质,还会让那些惯于直接饮用洁净井水的人不知不觉地受到伤害。阿尔贝特·施韦泽

曾经说过:“人类甚至辨认不出自己创造的魔鬼。”

曾经说过:“人类甚至辨认不出自己创造的魔鬼。”

地球走过了数亿年光阴,才终于孕育出了生命——从洪荒之际开始的漫长的发展演变产生了多元化的生命形态,最终让生命适应了环境并达到一种平衡。环境细致地塑造和影响着生命,同时具备着孕育生命和毁灭生命的两极化因素:某些岩石会产生危险的辐射;即使是万物汲取能量的阳光之中也包含着有害的短波辐射。生命在以千年为单位计算的岁月中不断调整,最终达到了一种平衡——时间是演化的重要因素,但在现代世界的演变中,我们最缺乏的恰恰就是时间。

现代人类轻率而鲁莽的行为打乱了自然演变的审慎节奏,迅速催生了各种全新的环境条件。如今,辐射不仅来自那些在地球尚无生命之际就已存在的物质,例如辐射性岩石、汹涌来袭的宇宙射线或阳光中的紫外线,它更是一种人为产物,是人类随意分裂原子的后果。地球生命目前被迫适应的化学物质也不再是钙、硅、铜等被河流从山岩中冲刷入海的矿物质,而是人类发挥创造力合成的物质,它们纯然诞生于实验室里,在自然环境中从来不曾存在。

生命需要经过自然演化尺度上的漫长光阴才能适应这些化学物质,这不是在个体生命跨度之内能够完成的过程,至少需要几代人的时光。即便这种奇迹能够发生,也依然于事无补,因为人类会从实验室里源源不绝地推出新的化学品。仅在美国每年就有近500种新开发的化学品投入使用,这是一个相当骇人的数字,人们很难理解这意味着什么,又会带来怎样的后果——人和动物的躯体每年需要设法适应500种全新的化学物质,这是地球生命从古至今从未体验过的挑战。

这些化学品中已有很多种被用于人类征服自然的战争。20世纪40年代中期至今,为了杀灭昆虫、杂草、小型啮齿类动物以及被现代人斥为“害虫”的生物,人类已研发出了200多种基础化学品,目前正冠以几千种不同的品牌名称在市场上售卖。

非选择性(non-selective)农药

喷雾剂、粉尘和气溶胶目前被广泛应用于农场、园林和住宅区当中,将一切昆虫屠杀殆尽——无论是害虫还是益虫;不再有鸟鸣于树、鱼跃于溪,绿叶蒙上一层致命的药膜,毒物残留在泥土中久久无法分解,而人们的初衷也许只是为了消灭区区两三种杂草或昆虫。难道有谁会一厢情愿地认为,向地球表面大量倾泻毒药不会影响到生物的生存环境?这些物质根本就不该称为“杀虫剂”,应该叫“杀生剂”才对。

喷雾剂、粉尘和气溶胶目前被广泛应用于农场、园林和住宅区当中,将一切昆虫屠杀殆尽——无论是害虫还是益虫;不再有鸟鸣于树、鱼跃于溪,绿叶蒙上一层致命的药膜,毒物残留在泥土中久久无法分解,而人们的初衷也许只是为了消灭区区两三种杂草或昆虫。难道有谁会一厢情愿地认为,向地球表面大量倾泻毒药不会影响到生物的生存环境?这些物质根本就不该称为“杀虫剂”,应该叫“杀生剂”才对。

喷洒农药的整个过程似乎陷入了一个恶性循环的怪圈。自从DDT

投入民用后,农药开发的规模就不断升级,我们必须不断研发出毒性更猛烈的化学物质,才能保证斗争的成果。这是因为某种农药施放后,昆虫就会进化出对它免疫的“超级品种”——达尔文所谓的“适者生存”就是这个意思,所以必须再开发一种更致命的农药对付它,如此循环下去,农药的毒性就会越来越高。此外还有一个原因:喷过农药后的一段时间内,害虫数量通常会成倍增加,呈现“反扑”的态势(后文会继续介绍这个问题)。因此人类永远打不赢这场化学战争,而且还会把地球上的所有生命都置于这片惨烈的火力网之下。

投入民用后,农药开发的规模就不断升级,我们必须不断研发出毒性更猛烈的化学物质,才能保证斗争的成果。这是因为某种农药施放后,昆虫就会进化出对它免疫的“超级品种”——达尔文所谓的“适者生存”就是这个意思,所以必须再开发一种更致命的农药对付它,如此循环下去,农药的毒性就会越来越高。此外还有一个原因:喷过农药后的一段时间内,害虫数量通常会成倍增加,呈现“反扑”的态势(后文会继续介绍这个问题)。因此人类永远打不赢这场化学战争,而且还会把地球上的所有生命都置于这片惨烈的火力网之下。

由此可见,当今世界面临的核心威胁,不仅在于足以灭亡人类的核战争,更在于人类一手炮制出了遗患无穷的化学毒物,对整个自然环境造成了严重伤害。这些有毒物质在动植物组织中不断累积,甚至能够穿透生殖细胞,彻底摧毁或改变决定人类种群未来的遗传物质。

一些渴望塑造人类未来的遗传学家总是盼望着一个新时代,那时人类可以自行修改人类生殖质

的成分。但如今人类已经可以毫不费力地达到这个目的,因为很多化学物质像辐射一样会导致基因突变。人类可能在看似微不足道的选择(比如选择哪种杀虫剂)之中就决定了自己的未来命运,这可真是一种讽刺。

的成分。但如今人类已经可以毫不费力地达到这个目的,因为很多化学物质像辐射一样会导致基因突变。人类可能在看似微不足道的选择(比如选择哪种杀虫剂)之中就决定了自己的未来命运,这可真是一种讽刺。

人类已经赌上了一切——可是,这究竟是为了什么?未来的历史学家一定会为我们如今本末倒置的行为惊异不已。身为万物之灵长,人类怎么会只为了防治区区几种不想要的生物就彻底污染整个自然环境,不惜将患病和死亡的风险加诸自身?智慧的人类怎么会做出这种蠢行?

但这就是现状。我们自取其咎,行为背后的原因根本经不起推敲。人们早就听说大规模使用杀虫剂是保证土地亩产量的必要条件——可是美国眼下面临的问题难道不是生产过剩?尽管我们已经在削减耕地面积、补贴农场主,让他们不要生产,但现有的农场还是余粮惊人,以至于仅在1962年当年,美国政府耗费了逾10亿美元税款贮存多余的粮食。而且因为美国农业部内部分歧不断,这种情况并没有好转——农业部某个下属机构试图降低产量,而另一个下属机构则像1958年那样再度表态:

一般认为,《土地银行法案》中规定削减耕地面积的条款会刺激农户更积极地使用化学农药,从而尽可能地让已有耕地获得最高产量。

以上这些叙述并不是在否认害虫肆虐的问题,或者否认害虫防治的必要。而是说防控要根据实际情况来进行,不能以杜撰出来的威胁为依据。而且采用的防控手段也不能让人类与昆虫玉石俱焚。

害虫防治可能成为一个遗患无穷的问题,它伴随现代化的生活方式而产生,我们在寻求解决方案的过程中已经造成了一连串灾难。早在人类诞生之前,昆虫就是地球上的居民,演化出了千奇百怪的种类,具有惊人的适应能力。人类出现后,50多万种昆虫中的一小部分渐渐与人类的福祉发生了冲突,主要分为两类:食物的竞争者以及传染病的媒介。

在人类群居之处,致病昆虫的危害不可小视,尤其在卫生条件不佳的时期(如战争期间或天灾之后)或极端贫困的地区,因此昆虫防治成了必不可少的措施。但下文很快就会讲到一个令人警醒的事实:大规模使用化学品防治害虫是得不偿失的行为——成果非常有限,而且很有可能导致环境的恶化。

原始农业时期的虫害并不猖獗,昆虫泛滥成灾的问题是农业集中化之后才产生的——在大片田地中单一种植某种农作物的耕作制度为害虫数量的爆发性增长提供了有利条件。单一种植法无法利用自然的便利法则,它只是农业工程专家空想出来的耕作方式。大自然本来描绘了一幅丰富多彩的图景,而人类热衷于把它简化,因此也就摒弃了制约物种数量、保持生态平衡的天然机制,其中一项重要的自然制约机制就是为每个物种都分配了面积有限的栖息地。因此,显而易见,食麦为生的昆虫在一片纯麦田中的繁殖速度必定会比混种了其他(不适合该种昆虫生存的)作物的田地里快得多。

以此类推,树木害虫泛滥的原因也是一样。一两代人之前,美国多数地区的城镇都在道路两边栽种了高大雄伟的榆树,他们满怀希望地创造出来的美丽景致如今却濒临毁灭——一种由甲虫传播的病害席卷了榆树林。但假如榆树与其他树种混生的话,这种甲虫大量繁殖的概率本应很低。

时至今日,我们必须在地理变迁和人类历史沿革的大背景下审视害虫肆虐的原因——千万种彼此不同的物种从原生栖息地逐渐侵入新领地,这种迁徙造成了害虫泛滥的局面。英国生态学家查理斯·埃尔顿(Charles Elton)在近年出版的一部著作《入侵生态学》(The Ecology of Invasions)中研究了全球范围内的物种迁徙过程,并描绘出了具体的迁徙线路。几千万年前的白垩纪时期,洪涛汹涌的大洋在大陆间分割出了许多“陆桥”,陆地上的生物被限制在埃尔顿所谓的“彼此分隔的巨型自然保护区”当中,与同类隔绝开来,逐渐演化出了很多新品种。1500万年前,一些大块的陆地又彼此连接起来,这些物种开始向新领地进发——这个过程一直持续至今仍然没有停歇,而且人类还在推波助澜。

植物进口是促进现代社会物种传播的主要因素,因为引入植物也难免带来一些附着其上的动物,虽然人类别出心裁地设计了检验检疫的举措,但这一行为实施较晚,而且并不完全有效。仅仅美国植物引种局这一个机构就从世界各地引进了20万种植物及变种,目前美国主要的植物害虫已经超过180种,近一半是无意输入的,其中的绝大多数都是附着在植物上被带进了美国。

新领地没有原生栖息地的自然天敌来限制种群数量,因此入侵动植物得以大量繁殖。我们已经发现美国为害最猖獗的一些昆虫都是外来物种,这一现象并不是偶然。

无论是自然发生的还是伴随人类活动而产生的入侵行为都很可能永久持续下去。检疫也好,大规模施放化学品也好,都只是以昂贵的代价来推迟入侵的时间而已。正如埃尔顿博士所说,我们面临的“生死攸关的需求,并不只是寻找新的技术手段来抑制各种动植物的繁殖为害”,而是了解生物繁殖以及环境影响的基本知识,从而“取得一种平衡态,以缓解虫灾爆发和新物种入侵的危害”。

很多必要的知识已经摆在面前,但人们弃而不用。高校辛辛苦苦培养出了生态学专家,甚至政府机构也雇佣了这些专家,但我们很少听从他们的意见。我们大肆倾泻着化学农药构成的死亡之雨,好像这就是唯一的方法。但其实很多替代方法都是现成的,而且只要给我们机会的话,以人类的聪明才智完全可以迅速找到更多的出路。

我们是不是在别人的蛊惑之下,觉得这种低级有害的方法无可避免,从而丧失了追求卓越的意志和远见?生物学家保罗·谢泼德(Paul Shepard)生动地描绘了这种心态:“认为生命的常态就是面临灭顶之灾,环境恶化的底线就应该近在咫尺……我们为什么要忍受能让自己慢性中毒的食物,忍受乏味无趣的居住环境,忍受一群仅仅算不上是敌人的朋友,忍受马上就要把人逼疯的发动机的轰鸣?谁愿意生存在一个仅仅是‘没那么’致命的世界当中?”

然而这样的世界正在步步逼近。用化学农药征服大自然,创造一个寸草不生、昆虫销声匿迹的世界,似乎正是大多数专家和所谓“防控部门”的狂热渴望。从任何一个角度来看,那些负责喷洒杀虫剂和农药的人都在滥用权力。康涅狄格州的一名昆虫学家尼利·特纳(Neely Turner)说过:“监管喷药行为的昆虫学家……既是公诉人,又是法官和评审团,又是计税与征税的官员,又是强制执行自己签发的法令的警长。”无论是州级还是国家级机构都对那些公然滥用农药的行为置若罔闻。

我并不主张从今以后要彻底废除化学杀虫剂。但我认为,我们不该继续把有毒化学品和有生物活性的化学品不加辨别地交到民众手里,他们完全不了解这些物质可能造成怎样的危害。我们强迫大量民众接触这些毒药,但并没有征得他们同意,有些人甚至毫不知情。如果说,《权利法案》确实没有明文规定公民有权免于接触由个人或政府施放的致命毒药,那只是因为我们的先辈丝毫预料不到今天会产生这样的问题,不管他们多么睿智而充满远见。

而且,我们根本没有调查化学品对土壤、水体、野生动物乃至人类自身有何影响,就匆匆忙忙把化学农药喷洒了出去。大自然承载着万物的生存,可是我们已经打破了自然环境的和谐与整体性,后世子孙大概不会宽恕我们如此草率的行为。

人们对这种威胁的性质仍然所知甚少。这是一个专家当道的时代,这些人出于无知或偏狭,总是只盯着自己的专业领域,看不到背后反映出的整体问题。这也是一个工业化生产的时代,只要产品能赚钱,无论付出什么代价都不会有人质疑。公众看到了杀虫剂所致的灾难性后果而提出抗议,却只能收获一些半真半假的安慰。我们需要戳穿虚伪的承诺,剥去那层糖衣,正视难以下咽的苦果。承担害虫防控风险的群体是人民大众,所以只有大众才有权决定自己是否还要沿着眼下这条路走下去,而做决定的前提是完全掌握事实。所以,用法国生物学家让·罗斯丹(Jean Rostand)的话来说:“忍受的义务赋予我们知情权。”

SILENT SPRING

这是人类历史前所未见的景象:每个人从孕育之初直至死亡,在整个生命历程中都不得不接触各种各样危险的化学物质。人工合成化学品的使用尚不足20年,但分布范围已经遍及全球,渗透了一切有生命和无生命的环境。人们已经从大多数主干水系甚至地下水源中发现了它们的踪迹。这些化学品施放了一二十年之后还会残留于土壤当中,而且会广泛贮存在鱼类、鸟类、爬行类动物、大型牲畜以及野生动物的体内,做动物实验的科学家发现不受污染的受试对象几乎无处可寻。这些物质无处不在——深山的湖泊里、土壤中的蚯蚓体内、在鸟类产下的卵中甚至人体内。没错,这些化学物质现在广泛贮存于人体之中,无论男女老幼都不能幸免。在孕期女性的乳汁中也已检测到了这些物质,它们很可能也存在于人类的胚胎组织当中。

这种景象之所以会存在,是因为合成化学杀虫剂产业横空出世并获得了蓬勃发展。这个产业诞生于第二次世界大战,当时一些化学武器研发机构发现,某些实验室合成的化学品对昆虫有致死作用。这个发现并非偶然,因为昆虫就是最常用来检验化学药物对人类致死能力的受试生物。

从此,人类开始无休无止地合成各种杀虫剂——研究人员可以操纵分子、合成原子、改变物质的结构,所以“制造”杀虫剂的概念与第二次世界大战前相比已经截然不同。这些杀虫剂从自然界中的矿物质和植物产品中衍生而来——包括砷、铜、锰、锌等矿物质的化合物,从干菊花中提取的除虫菊素(Pyrethrum)类物质,从烟草属植物中提取的硫酸烟精(Nicotine sulphate)类物质,从原生于东印度地区的豆科植物中提取的鱼藤酮(Rotenone)类物质。

而这些合成杀虫剂的特点在于极高的生物活性

。说它们遗患无穷,是因为它们不仅能毒死昆虫,还能介入人体最关键的代谢过程,损伤人体组织乃至引发死亡。本书后文将会介绍这些合成杀虫剂如何杀灭生物体内的保护性酶类、阻碍细胞中为生物体供能的氧化反应、妨碍各种器官的正常运作,甚至导致细胞发生缓慢而不可逆转的改变,诱发恶性肿瘤。

。说它们遗患无穷,是因为它们不仅能毒死昆虫,还能介入人体最关键的代谢过程,损伤人体组织乃至引发死亡。本书后文将会介绍这些合成杀虫剂如何杀灭生物体内的保护性酶类、阻碍细胞中为生物体供能的氧化反应、妨碍各种器官的正常运作,甚至导致细胞发生缓慢而不可逆转的改变,诱发恶性肿瘤。

但每一年人类都会再度研发出无数种更为致命的新型化学物质,并将其投入实际使用,接触有毒物质已成为全世界人们的生活常态。美国合成杀虫剂的产量从1947年的不到6万吨迅速飙升到1960年的近30万吨,增长了近5倍,总价值已超过2.5亿美元。但化工产业认为这样庞大的数字不过是一个开端,他们还希望生产,也正在生产更多的毒物。

所以,每个人都有必要详细了解有关杀虫剂的一切。如果我们真打算与这些化学品亲密接触——让它们掺入日常饮食、沉积于骨髓之中,那么我们最好首先弄清这些物质有什么特性、它的威力几何。

尽管第二次世界大战标志着杀虫剂产业走出了无机化学品的范畴,迈入了碳分子构成的神奇时代,但有几种传统杀虫剂还在使用当中。主要是砷类物质,它仍然是各类除草剂和杀虫剂的基本成分。砷是一种高毒矿物质元素,广泛存在于各种金属矿的原石当中,在火山、海洋和泉水中也有微量存在。砷与人类有着极深的渊源,砷类化合物大多无色无味,因此从波吉亚家族

的时代开始就备受谋杀者的青睐。大约两百年前,一位英国医生发现工厂烟囱飘出的煤烟能够致癌,而煤烟之中就有砷——砷以及某些芳香烃类物质正是煤烟致癌的罪魁祸首。在很长一段历史时期当中,慢性砷中毒是威胁某些地区全部生物种群的流行病,这是有据可查的事实。砷污染的环境也可能让牛、马、山羊、猪、鹿、鱼、蜜蜂等生物患病甚至死亡,尽管有这些前车之鉴,但人们至今还在大范围使用含砷的喷雾和粉剂。在美国南部那些喷过砷类农药的产棉区域,当地的养蜂业几乎灭绝。长期使用含砷化学粉剂的农人饱受砷中毒的折磨,家畜也因为接触作物肥或除草剂而纷纷中毒。蓝莓田里的药粉被风吹到邻近的农场,污染了溪流,毒死了蜜蜂和牛群,也引发了人类的疾病。“近年来,我国大肆使用含砷农药的行为已经成了风气,丝毫不顾忌对人类健康的影响。”来自环境性癌症领域的权威机构——美国国家癌症研究所的休珀(W.C.Hueper)博士如是说,“亲眼看过我们施放砷类杀虫剂的人一定会吓一大跳,因为不管是喷雾剂还是粉尘剂,我们用起来根本不当一回事儿。”

的时代开始就备受谋杀者的青睐。大约两百年前,一位英国医生发现工厂烟囱飘出的煤烟能够致癌,而煤烟之中就有砷——砷以及某些芳香烃类物质正是煤烟致癌的罪魁祸首。在很长一段历史时期当中,慢性砷中毒是威胁某些地区全部生物种群的流行病,这是有据可查的事实。砷污染的环境也可能让牛、马、山羊、猪、鹿、鱼、蜜蜂等生物患病甚至死亡,尽管有这些前车之鉴,但人们至今还在大范围使用含砷的喷雾和粉剂。在美国南部那些喷过砷类农药的产棉区域,当地的养蜂业几乎灭绝。长期使用含砷化学粉剂的农人饱受砷中毒的折磨,家畜也因为接触作物肥或除草剂而纷纷中毒。蓝莓田里的药粉被风吹到邻近的农场,污染了溪流,毒死了蜜蜂和牛群,也引发了人类的疾病。“近年来,我国大肆使用含砷农药的行为已经成了风气,丝毫不顾忌对人类健康的影响。”来自环境性癌症领域的权威机构——美国国家癌症研究所的休珀(W.C.Hueper)博士如是说,“亲眼看过我们施放砷类杀虫剂的人一定会吓一大跳,因为不管是喷雾剂还是粉尘剂,我们用起来根本不当一回事儿。”

而现代杀虫剂更加致命,它们的化学成分一般可以分为两大类:第一类以DDT为代表,也即氯化烃(Chlorinated Hydrocarbon)杀虫剂;另一类则是有机磷(Organic Phosphorus)杀虫剂,两种常见药剂是马拉硫磷(Malathion)和对硫磷(Parathion)。这两类化学杀虫剂有一个共性,如上文所说:这些药品都是以碳原子为基础合成的,是构成碳基生物体不可缺少的成分,因而归类为“有机物”。要了解这些物质,我们必须知道它们是如何创造出来的,以及这种构成了地球上一切生命体的基础物质如何经过了增删和修改,变成了足以致命的毒药。

地球上的基础元素是碳,碳元素彼此相连可以成链、成环,几乎有无限种结构可能,而且碳原子还能和其他元素的原子连接起来。我们眼中的大千世界之所以展现出丰富的物种多样性——小到细菌,大到蓝鲸,很大程度上都要归功于碳原子的这种特性。复杂的蛋白质分子就是在碳原子彼此连缀的基础上形成的,脂肪分子、碳水化合物、酶类、维生素等其他物质无不如此。不过碳元素也不一定只象征着生命,很多非生物体同样也是由碳元素组成的。

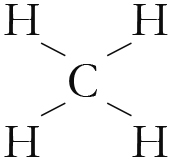

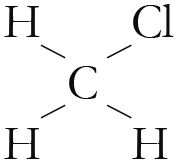

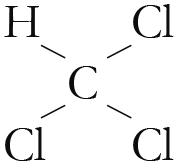

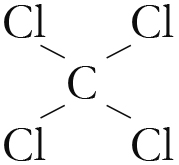

一些有机化合物仅由碳原子和氢原子结合而成。最简单的碳氢化合物是甲烷,又称沼气。在自然界当中,细菌在水下分解有机物就会产生沼气。沼气以适当比例与空气混合之后,就成了煤矿中让人闻之色变的“瓦斯”。甲烷由一个碳原子连接四个氢原子组成,有一种简洁的美感。

化学家发现可以把其中的一个或多个乃至全部氢原子替换成其他元素。如果将其中一个氢原子换成氯原子,我们就得到了氯甲烷。

如果将其中三个氢原子换成氯原子,我们就得到了三氯甲烷,也就是氯仿。

如果将所有氢原子都替换成氯原子,就得到了四氯化碳,也就是我们最常用的清洁剂

:

:

以上只是几个最简单的例子,用甲烷分子发生的改变来说明烃类物质(碳氢化合物)经过氯化之后的样子,但这个例子自然无法展示出烃类世界的复杂性,更别提有机化学家创造纷繁复杂的化合物的各种工巧手段了——他们操纵的对象可不是只含有一个碳原子的甲烷分子,而是复杂得多的化合物,很可能是由多个碳分子排列成环或成串的分子,不仅带有各种侧链与分支,还通过化学键结合了很多远比氢原子或氯原子更复杂的各族元素

。看似微不足道的改变却可以彻底改换整个物质的性质,比如,决定化合物性质的不仅仅是碳原子连接的元素种类,就连元素结合在什么位置也至关重要。从这些巧妙的操纵中诞生了一系列威力庞大的毒药。

。看似微不足道的改变却可以彻底改换整个物质的性质,比如,决定化合物性质的不仅仅是碳原子连接的元素种类,就连元素结合在什么位置也至关重要。从这些巧妙的操纵中诞生了一系列威力庞大的毒药。

DDT在1874年由一位德国化学家首次合成,但它的杀虫特性直到1939年才被人发现。随后,DDT在一夜之间就被称颂为消灭虫媒疾病、战胜作物害虫的强力武器,而发现了这一功能特性的瑞士化学家保罗·穆勒(Paul Müller)也因此获得了1948年的诺贝尔生理学或医学奖。

如今DDT的应用范围如此之广,人们习以为常,甚至认为这种产品完全无害。也许在战时首次把DDT药粉撒向千万名士兵、难民、囚犯身上以杀灭虱子的时候,DDT无害的神话就已经初见雏形。人们普遍认为,既然这么多人与DDT有过密切接触而没有立即表现出病状,那么这种化学药品一定是完全无害的。这种误解是有来由的——因为DDT制成粉剂的时候,不像很多氯化烃化合物一样能被皮肤良好吸收。但DDT通常会淋溶于土壤中,这时就会表现出剧毒的特性。如果不慎吞食,DDT会在消化道中缓慢吸收,也可能经由肺部吸收。DDT为脂溶性物质,一旦进入生物体内,就会贮存在肾上腺、睾丸或甲状腺等脂肪囤积的器官当中,此外还有相对可观的剂量沉积在肝脏、肾脏以及覆盖于肠体外部起到保护作用的肠系膜的脂肪层当中。

DDT在生物体内的贮存是从极小的剂量开始的——小到无法觉察(很多食物中都有DDT残余),然后慢慢累积到一个很高的水平。脂肪像生物磁石一样慢慢富集着DDT,即使饮食中的DDT浓度只有0.1 ppm

,最后生物体内的累积浓度也会达到10~15 ppm,超过一百倍。这些都是化学家和药理学家耳熟能详的数据,但不为民众所知。确实,百万分之一的浓度看起来非常微小,但这种物质的威力极高,些微剂量都会让人体产生巨大改变。实验显示,一只受试动物心血管中的某种关键酶已经累积了3 ppm的DDT,而只需5 ppm的浓度就会引发肝细胞坏死或崩解。如果换成与DDT极相似的物质狄氏剂或氯丹,那么只需2.5 ppm就足以产生相同的效果。

,最后生物体内的累积浓度也会达到10~15 ppm,超过一百倍。这些都是化学家和药理学家耳熟能详的数据,但不为民众所知。确实,百万分之一的浓度看起来非常微小,但这种物质的威力极高,些微剂量都会让人体产生巨大改变。实验显示,一只受试动物心血管中的某种关键酶已经累积了3 ppm的DDT,而只需5 ppm的浓度就会引发肝细胞坏死或崩解。如果换成与DDT极相似的物质狄氏剂或氯丹,那么只需2.5 ppm就足以产生相同的效果。

其实这种现象并不让人惊异——人体正常化学反应的变化只在毫厘之间,例如万分之二克的碘含量就能造成健康和疾病的判然差别。由于微量杀虫剂会在体内逐渐累积贮存,而排泄速度非常缓慢,因此慢性中毒以及肝脏等器官功能衰退的危险是切实存在的。

科学界对于人体能够贮存多少DDT的问题有所争议。阿诺德·莱曼(Arnold Lehman)博士是美国食品和药品监督管理局

的首席药理学家,他表示既不存在一个无法吸收DDT的下限,也不存在一个吸收和贮存的上限。但美国公共卫生局的威兰德·海斯(Wayland Hayes)博士却认为,每个人的身体都有一个贮存DDT的平衡点,超过这个平衡点之后DDT就会被排泄出去。而从实际角度来看,哪种说法是正确的都无所谓了,因为人体贮存农药的问题已经得到了充分调查,我们知道每个人体内都或多或少贮存着DDT,都可能造成危害。各种研究显示,没有直接接触DDT的人们(饮食中的摄入除外,这是不可避免的)体内平均贮存了5.3~7.4 ppm DDT,而农业工人则是17.1 ppm,杀虫剂工厂的工人体内贮存量则高达648 ppm!这说明人体内的DDT贮存量彼此差别很大,而更关键的一点在于,连最小的贮存量都超过了足以损伤肝脏等器官与组织的最低剂量。

的首席药理学家,他表示既不存在一个无法吸收DDT的下限,也不存在一个吸收和贮存的上限。但美国公共卫生局的威兰德·海斯(Wayland Hayes)博士却认为,每个人的身体都有一个贮存DDT的平衡点,超过这个平衡点之后DDT就会被排泄出去。而从实际角度来看,哪种说法是正确的都无所谓了,因为人体贮存农药的问题已经得到了充分调查,我们知道每个人体内都或多或少贮存着DDT,都可能造成危害。各种研究显示,没有直接接触DDT的人们(饮食中的摄入除外,这是不可避免的)体内平均贮存了5.3~7.4 ppm DDT,而农业工人则是17.1 ppm,杀虫剂工厂的工人体内贮存量则高达648 ppm!这说明人体内的DDT贮存量彼此差别很大,而更关键的一点在于,连最小的贮存量都超过了足以损伤肝脏等器官与组织的最低剂量。

DDT和同类化学品最邪恶的特性在于可以通过食物链中的一切环节在有机生命体之间层层传递。比如在苜蓿田中施用了DDT之后,再采摘苜蓿喂鸡,那么母鸡产下的蛋中就含有DDT;用残留了7~8 ppm浓度DDT的干草饲喂奶牛,那么挤出的牛奶中就含有3 ppm的DDT,如果再把这些牛奶制成奶酪,浓度就会飙升到65 ppm。这种层层转化的过程让极为微量的DDT残留富集成了高浓度。虽然美国食品和药品监督管理局禁止跨州销售的牛奶中存在残留杀虫剂,可是如今饲养奶牛的农户已经很难找到无污染的饲料了。

毒素也可能在母婴之间传播。美国食品和药品监督管理局的科学家也从哺乳期女性的乳汁中检测出了杀虫剂的残留,这就意味着母乳喂养的婴儿也会定期摄入微量有毒物质累积于身体当中。而这绝对不是婴儿和化学品的初次接触,有证据显示,毒素累积的过程从胚胎在子宫中的发育阶段就已开始。动物实验表明,氯化烃类杀虫剂能够自由穿透胚胎与母体之间过滤有害物质的天然保护盾——胎盘。虽然婴儿摄取的毒素剂量非常微小,但绝对不容忽视,因为儿童对毒素比成人更为敏感。此外,这种情况也意味着现代人从出生开始,体内就在不断累积着毒素,而且这些毒素会携带终生。

所有这一切——微量贮存、后续累积以及肝功能损伤的问题促使美国食品和药品监督管理局在1950年发表声明:“我们极有可能严重低估了DDT的潜在风险。”人类医学史上还没有这种先例,而目前还没有人知晓最终会迎来何种结果。

氯丹(Chlordane)是另一种氯化烃化合物,它不仅具备DDT所有的不良特性,还多出了几种独特的危害。这种物质会在泥土和食物里以及喷洒过的任何表面上长期残留。氯丹无孔不入,可以通过皮肤沾染吸收、呼吸道吸入液态雾滴或者粉尘、消化道吸收食物残毒等等一切途径进入人体。像其他所有氯化烃化合物一样,氯丹也会在人体内逐渐累积贮存。动物实验表明,食料中如果残留了2.5 ppm的氯丹,最终在动物体内的累积贮存量就可能高达75 ppm。

因此,莱曼博士这位经验丰富的药理学家在1960年将氯丹定性为“毒性最高的一类杀虫剂——人类一旦接触就有可能中毒”。但人们并没有把这个警告放在心上,美国城郊居民打理草坪时仍在毫无顾忌地使用着各种农药粉剂,包括氯丹在内。有人会说这些居民并没有立即发病,但这种争辩毫无意义,因为毒素会在人体中长期潜伏,在数月乃至数年后才导致身体失调,几乎完全无法根据这些症状追溯源头。而且,死亡也可能突然降临。有一位氯丹受害者不小心将含有25%浓度药剂的工业溶剂洒在皮肤上,还不到40分钟就出现了种种中毒症状,没等急救人员抵达现场就死亡了。我们不能指望发病之前有什么提前的警示,从而留给我们及时就诊的时间。

七氯(Heptachlor)本来是氯丹的一种成分,后来作为单独的配方上市。七氯在脂肪中的贮存能力特别高,如果饮食中含有1 ppm七氯,人体贮存的浓度就已经可以被检测到了。七氯还有一种奇特的能力——可以转化为化学性质截然不同的环氧七氯(Heptachlor epoxide),这种变化既可以在土壤中完成,也可以在动植物组织中完成。鸟类实验表明,这种衍生物的毒性比七氯还强,更是氯丹毒性的4倍。

早在20世纪30年代中叶,人们就发现一种特殊的烃类化合物“氯化萘(Chlorinated Naphthalene)”能够引发肝炎(一种非常严重的肝损伤,几乎100%致死),而由于职业原因接触过氯化萘的人后来无一例外全都患上了致命的肝部疾病。氯化萘就是当年美国电子工业工人患病死亡的元凶,农业上也认为它能导致畜群离奇患病,而且基本无法救治。检视过这么多案例以后,无怪与氯化萘有关的三种杀虫剂正是所有烃类物质中毒性最猛烈的三种——即狄氏剂(Dieldrin)、艾氏剂(Aldrin)以及异狄氏剂(Endrin)。

狄氏剂以德国化学家狄尔斯(Diels)命名,吞咽毒性是DDT的5倍,溶于溶剂并经皮肤吸收的毒性更高达50倍。这是一种臭名昭著的农药,中毒者发病极快,神经系统严重受损,产生躯体震颤,而且恢复极慢,让中毒者饱受慢性病症的折磨。和其他氯化烃化合物一样,狄氏剂会导致各种长期症状,其中就包括严重的肝损伤。漫长的残留期以及高效的杀虫效果让狄氏剂成为人们现今使用最广泛的杀虫剂之一,尽管使用之后会对野生动物带来可怕的伤害。以鹌鹑和野鸡为对象的动物实验表明,狄氏剂的毒性是DDT的40~50倍。

化学家开发杀虫剂技巧之高妙,早已远远超出我们对其生物学作用机理的认识程度,我们对狄氏剂究竟如何在生物体内贮存、分布、排泄的理解还存在巨大空白。不过,目前已有足够的证据表明,这些毒物可在人体内长期贮存,它们就像休眠的火山一样潜伏着,只有在人体面临生理压力而开始分解脂肪之际才会爆发。我们已经掌握的经验多数都来自世界卫生组织抗疟活动的前车之鉴。在狄氏剂取代DDT作为抗疟药物(因为疟蚊对DDT产生了抗药性)之后没多久,施药工人中毒的案例就开始频频出现,而且情况十分严重——各个项目中少则半数、多则全部工人都出现了肢体震颤的症状,还有几例死亡。有些患者在最后一次接触狄氏剂后,过了四个月之久才开始表现出震颤的症状。

艾氏剂是一种比较神秘的物质,人们虽然把它单独列为一种农药,但它与狄氏剂的关系其实非常密切。从施用艾氏剂的田里采来的胡萝卜当中能检测出狄氏剂的残留,而且这种变化不仅发生在生物体组织中,也发生在泥土里。不少化学家都受了误导,因为如果检测人员知道当地施用过艾氏剂,他就会误以为残留的艾氏剂已经全部分解殆尽。但其实残留仍然存在,只不过转化成了狄氏剂而已,得采用不同的检测方法才能发现。

艾氏剂和狄氏剂一样都是高毒农药,会导致肝脏和肾脏的退行性病变。一片阿司匹林大小的艾氏剂药块就足以杀死400多只鹌鹑。医疗文献中也记载了不少人类中毒的案例,多数都是工业用途而导致的。

艾氏剂及同类杀虫剂给未来投下了一片不育的阴影。摄入低于致死量的艾氏剂会导致野鸡产卵量剧降,而且孵出的幼雏都会很快死亡。这一效应也并不限于禽类:接触艾氏剂的大鼠不易怀孕,而且幼鼠患有先天疾病、寿命极短;接触艾氏剂的母狗产下的小崽在三天之内就会死亡。受试动物的幼崽会通过种种方式从母体中获得毒素。目前还没有人知道人类母婴之间是否也存在类似的传递现象,但这种化学毒药却早已由飞机喷洒在城郊和农田的土地之上。

异狄氏剂是所有氯化烃类物质中毒性最高的一种。尽管化学结构与狄氏剂类似,但分子结构的轻微差异让它的毒性直接飙升了5倍,让氯化烃类农药的先祖DDT相形见绌——异狄氏剂对哺乳动物的毒性是DDT的15倍,对鱼类的毒性是后者的30倍,对某些禽类的毒性更高达300倍。

异狄氏剂在投入使用的头十年里毒死了无数鱼类,连牲畜偶然走进喷洒过农药的果园里也会中毒毙命。它也污染了井水,美国不止一个州的卫生部门发布了严厉警告,表示随意施用异狄氏剂会危及人类生命。

异狄氏剂造成的悲惨案例数不胜数,有时喷药的人其实不算漫不经心,相反还采取了在一般人看来比较充足的预防措施,但还是酿成了惨剧。有一对美国夫妇带着他们一岁大的孩子移居委内瑞拉。新房子蟑螂肆虐,所以几天后主人喷洒了异狄氏剂。喷药那天一大早,主人就把婴儿和一条宠物狗带离了房间。上午9点钟开始喷药,喷完药还用水清洗了地板。下午三四点钟,婴儿和狗返回屋里。大概一小时后,宠物狗开始呕吐并陷入抽搐,随后死亡。当晚10点左右,婴儿也开始呕吐,抽搐,失去意识。在遭受异狄氏剂险些致命的打击之后,这个曾经活泼健康的婴儿变成了植物人——看不到,听不见,经常发生肌肉痉挛,对周围环境完全失去了反应。婴儿被送到纽约住院治疗了几个月,但情况没有任何改善,也看不到任何希望。主治医师表示:“任何康复的迹象都极度渺茫。”

第二大类杀虫剂是有机磷类物质,这是全世界毒性最高的化学品之一。使用有机磷杀虫剂的最大风险就在于,无论是喷药者本人,还是因农药漂移或偶然接触植物叶片残留药膜或废弃药罐的人,都有可能发生急性中毒。佛罗里达州有两个孩子发现了一个空口袋,他们用这个口袋修好了一架秋千。不久这两个孩子都暴病身亡,还有三个玩伴罹患重病。原来那是一个化肥袋,用于贮存一种叫做对硫磷的有机磷杀虫剂,医学检测也确认了孩子的死因正是有机磷中毒。在另一个案例当中,威斯康星州有两个小男孩在同一晚死亡,两人还是堂兄弟关系。其中一个孩子之前正在院子里玩耍,他父亲在旁边的土豆田里喷洒对硫磷,结果农药漂移到了院子里;而另一个小男孩则是尾随自己的父亲跑进了谷仓,用手触摸了药壶的喷嘴。

有机磷类杀虫剂的诞生充满讽刺意味。尽管一些化学品(如磷酸酯类物质)多年前已经为人们所知,但直到20世纪30年代,德国化学家格哈德·施拉德

才发现了它们的杀虫功效。德国政府立即意识到这些化学物质令人生畏的价值——可作为人类自相残杀的绝妙武器,此类研究也随之被列为绝密。其中的一些化合物被研发成了神经毒气,另一些结构相似的物质则被制成了杀虫剂。

才发现了它们的杀虫功效。德国政府立即意识到这些化学物质令人生畏的价值——可作为人类自相残杀的绝妙武器,此类研究也随之被列为绝密。其中的一些化合物被研发成了神经毒气,另一些结构相似的物质则被制成了杀虫剂。

有机磷杀虫剂对生物体的伤害自有一种独特的作用方式:它们能够摧毁那些在生物体内发挥必要功能的酶类。无论作用对象是昆虫还是温血动物,有机磷杀虫剂瞄准的目标都是神经系统。在正常情况下,神经冲动通过一种叫作“乙酰胆碱(Acetylcholine)”的化学递质传导,这种物质是神经系统正常运作的必要物质,在传递冲动之后消失。它的存在如此短暂,除非采用某种特殊手段,否则医学研究者甚至无法在生物体本身分解它们之前对其采样。化学递质的这种转瞬即逝的特性对生物体的正常运作极为重要,如果乙酰胆碱传递了神经冲动之后无法及时分解,这种冲动就会在神经彼此联接之处持续传导,化学家用人为手段造成过类似状态,而且效果更加强烈——整个躯体彻底失调:颤动、肌肉痉挛、抽搐,死亡也随即降临。

不过,生物体早就做好了应对的措施。生物体会分泌一种叫作胆碱酯酶(Cholinesterase)的保护酶类,一旦身体不再需要化学递质,胆碱酯酶就会立即将其破坏,这样就保持了一种精准的平衡,让生物体内的乙酰胆碱水平永远不会累积到一个危险的程度。有机磷杀虫剂会破坏这种保护酶,导致能够分解神经递质的酶量大幅减少,而化学递质不断累积。从作用机理上看,有机磷化合物与从菌类植物毒蝇伞菇(Fly amanita)中提取的一种生物碱类毒药——毒蕈碱(Alkaloid poison muscarine)差不多。

反复接触有机磷化合物将降低生物体内胆碱酯酶的水平,直到达到急性中毒的临界点,一旦超过这个临界点,即使是微量接触也会引发严重的中毒症状。因此,应该对有机磷杀虫剂的施药人员和经常接触此类农药的人员定期进行血液检测,这是生死攸关的大事。

对硫磷是目前应用范围最广的一种有机磷农药,也是杀虫毒力最高、对人畜最为危险的一种。蜜蜂接触对硫磷之后变得“极端焦虑、好斗”,而且表现出疯狂的清洁行为,在半小时内就陷入濒死状态。曾经有一位化学家想以最直观的方式了解对硫磷导致人体急性中毒的剂量是多大,所以吞服了相当于0.00424盎司(约0.12克)的微量药剂。毒性当场发作,让他瞬间陷入瘫痪,甚至无力拿起身旁触手可及的解药,最后不幸身亡。据说对硫磷是芬兰目前很流行的自杀药剂。近些年来,美国加州每年有200多起因疏忽导致的对硫磷中毒事件。在世界各个角落,由对硫磷而导致的人口伤亡率是非常惊人的:1958年,印度发生了100起对硫磷致死的案例,叙利亚则有67起,而日本平均每年有336起对硫磷中毒造成的死亡事件。

然而有超过700万磅对硫磷目前正以人工、机器和飞机喷药等途径喷洒到美国的田野与果园当中。根据某医学机构的估算,仅在加州境内的农场中施放的对硫磷总量就相当于“世界总人口中毒致死量的5~10倍”。

但人类至今尚未因此灭绝,这是因为对硫磷等有机磷类化学物质的分解速度较快,在作物上的残留时间短于氯化烃类农药,不过这个时间还没短到不存在任何风险的程度,有机磷农药仍然可能产生严重乃至致命的后果。在美国加州河滨县(Riverside)的柑橘园中,采橘工人每30个人里就有11人患有严重疾病,但只有一人能够入院治疗。他们的症状就是典型的对硫磷中毒。橘林上一次喷药还是两周半以前,这说明导致工人呕吐、半盲、神志不清等症状的罪魁祸首是16~19天之前的残毒。而毒物残留的时间绝不只有这么短,喷完药一个多月的橘林也会引发类似的不幸事件;而检测还发现,以标准剂量喷药的橘林,过了六个月之后,采下的橘瓣中仍然含有农药残留。

在田地、果林、葡萄园中施用有机磷杀虫剂是极端危险的行为,很可能让所有工人置于险境。美国某些使用有机磷杀虫剂的州甚至设立了专门的实验室以帮助医生诊治农药中毒。甚至医生本人也面临着威胁,除非他们抢救中毒患者的时候永远不忘戴上橡胶手套。同样,给这些中毒患者清洗衣物的女工也会吸收一定剂量的对硫磷,这可能足以影响到她们的健康。

马拉硫磷是另一种为公众所熟知的有机磷农药,知名度堪比DDT,广泛用于园艺、家用杀虫、控蚊以及其他需要地毯式灭虫的场合,例如佛罗里达州用它在近一百万公顷的城镇社区中杀灭地中海实蝇(Mediterranean fruit)。马拉硫磷是有机磷类化学农药中毒性最低的一种,因此许多人想当然地认为这种农药可以随意施用,不必担心会产生什么后果。形形色色的农药广告也在助长这种盲目乐观的态度。

但细细看来,马拉硫磷所谓的“安全性”是经不起推敲的。虽然问题不断发生,但直到这种农药使用了好几年之后,人们才搞清究竟是怎么一回事。马拉硫磷之所以比较“安全”,只是因为哺乳动物的肝脏具有极强的保护功能,可以把它分解成相对无害的物质——肝脏中存在一种能够分解马拉硫磷的酶。但如果这种酶遭到破坏,或者它的正常活动受到干扰,继续接触马拉硫磷的人就会彻底暴露于它的毒性威力之下。

很不幸,这种悲剧很可能降临在每个人头上。几年前,美国食品和药品监督管理局的科学家发现,马拉硫磷与某些有机磷农药同时作用会产生剧烈的中毒反应——比两种物质的毒性单纯累加还要高50倍。换句话说,即使两种化合物的剂量都不到各自致死量的1%,但一旦混合起来就可能致命。

这一发现让科学家开始检测其他化学品混合使用的情况。目前我们已经知道,很多种有机磷杀虫剂都是高危农药,如果混合使用可能导致毒性加剧或者产生“增强作用”

,后一种情况可能是由于某种农药损伤了肝脏中能够分解另一种农药的酶,因此两种农药绝不可以同时施放。农药中毒不仅威胁着那些隔周轮换喷洒不同品种的杀虫剂的工人,还可能降临在食用农产品的消费者头上。例如,一份平平常常的蔬菜或水果沙拉就很可能含有两种以上的有机磷杀虫剂。即使残留量完全符合法定标准,两种农药也可能彼此发生反应。

,后一种情况可能是由于某种农药损伤了肝脏中能够分解另一种农药的酶,因此两种农药绝不可以同时施放。农药中毒不仅威胁着那些隔周轮换喷洒不同品种的杀虫剂的工人,还可能降临在食用农产品的消费者头上。例如,一份平平常常的蔬菜或水果沙拉就很可能含有两种以上的有机磷杀虫剂。即使残留量完全符合法定标准,两种农药也可能彼此发生反应。

目前,人们对化学品相互作用可能造成的危险仍然所知甚少,但各个科研机构陆续公布的研究结论已经令人坐立不安。其中一项研究表明,配制有机磷农药时加入的某些不必要的辅剂成分可能会加剧毒性。例如,添加某种塑化剂而让马拉硫磷毒性提升的幅度可能比添加另一种杀虫剂还要高。背后的原理也是一样的,因为塑化剂阻碍了肝脏酶类分解毒物的正常功能。

那么人类日常生存环境中的其他化学物质会不会引发类似的反应——尤其是各种药物?人类在这个领域的了解才刚刚起步,但人们已经知道某些有机磷农药(对硫磷与马拉硫磷)会增加肌肉松弛剂的毒性,另外几种药物(其中又包括马拉硫磷)会显著延长巴比妥类药物造成的睡眠时间。

在希腊神话中,女巫美狄亚的丈夫伊阿宋移情别恋,她在愤怒之下送给丈夫的新欢一条有魔力的袍子,后者穿上这件袍子之后立即暴毙身亡。这种通过间接接触而致死的能力如今已经可以通过“内吸杀虫剂(systemic insecticide)”来实现。内吸杀虫剂拥有一种特殊的性质,能够让动植物本身产生毒性,成为一件美狄亚的“魔袍”。这是为了杀灭任何接触过这些动植物的昆虫,尤其是以吸血或吸取植物汁液为食的寄生性害虫。

内吸杀虫剂的世界极其怪异,超越了格林童话中的想象——或许与查理·亚当斯

的卡通世界有些相似。这个世界中没有童话式的魔法森林,只有一处处有毒的密林,昆虫哪怕啮食了一片叶子,或者从植物茎叶中啜吸了一滴汁液,都会必死无疑;跳蚤在狗身上叮咬了一口就会死去,因为狗的血液已经有了毒性;甚至连那些没有真正接触到植物的昆虫也无法幸存,因为它吸入了植物蒸腾作用挥发的气雾;蜜蜂很可能采携有毒的花蜜回到蜂房,最终酿出带毒的蜂蜜。

的卡通世界有些相似。这个世界中没有童话式的魔法森林,只有一处处有毒的密林,昆虫哪怕啮食了一片叶子,或者从植物茎叶中啜吸了一滴汁液,都会必死无疑;跳蚤在狗身上叮咬了一口就会死去,因为狗的血液已经有了毒性;甚至连那些没有真正接触到植物的昆虫也无法幸存,因为它吸入了植物蒸腾作用挥发的气雾;蜜蜂很可能采携有毒的花蜜回到蜂房,最终酿出带毒的蜂蜜。

昆虫学家是在应用昆虫学研究的启发下提出了内吸杀虫剂的设想,最初是一些田间工人从大自然中得到了启示,他们发现,从含有五水亚硒酸钠的土壤中长出的小麦植株竟然对蚜虫和叶螨免疫。硒是一种自然合成的元素,少量分布于世界各地的岩石和泥土当中,因此它也成为了人类发现的第一种内吸杀虫剂。

具有内吸性质的杀虫剂可以渗入植物的一切组织,使动植物本身带有毒性。某些氯化烃类和有机磷类农药都具有这种性质,这些都是人工合成的物质,此外也有一些自然界中本来即存在的物质。然而,在实践中,内吸杀虫剂大多属于有机磷类农药,因为这一类化学物质的残留问题相对不那么严重。

内吸杀虫剂还会以其他更迂回的方式发挥作用。用内吸剂处理种子的时候,不论以浸泡还是包衣的方式,药剂都会与碳分子结合,让随后几代植物长出的幼苗都会对蚜虫以及其他吮吸性害虫表现出毒性。有时人们用这种方式防治豌豆、蚕豆、甜菜等植物的害虫。加利福尼亚一些农场曾经一度播种了经过内吸剂包衣的棉花种子,1959年,加州圣华金县(San Joaquin)的25名棉花工突然患病,就是因为接触了浸过农药的种子包。

英国曾有人做了一项实验,研究蜜蜂从经过内吸剂处理过的植株上收集花蜜会产生什么后果。实验在一处喷洒了八甲磷(schradan)农药的区域中展开,尽管施药时间早在花期之前,但人们发现开花之后的花蜜中含有毒素。所以果然不出所料,最后酿出的蜂蜜也受到了八甲磷的污染。

动物性内吸剂主要用于防控牛蛆,这种寄生虫会给畜群带来严重伤害。如果想让动物的血液和组织中含有足量的杀虫剂,但又不让家畜产生致命的中毒症状,那么药量拿捏必须非常仔细才行,才能取得微妙的平衡。政府机构的兽医发现,反复摄入小剂量农药会让牲畜体内的保护性酶类——胆碱酯酶的分泌越来越少,直至耗竭,此后哪怕再摄入极小剂量的农药也会毫无预兆地爆发中毒反应。

现在有很多迹象都表明,动物内吸剂已经逐步应用于人们的日常生活。比如现在有一种为宠物狗开发的口服药,据说服下之后狗的血液会产生毒性,从此再也不生跳蚤。但显而易见,大牲畜用药的风险宠物狗也无法避免。目前还没有人提出要研发一种防止人类被蚊虫叮咬的内吸剂,但没准这就是接下来的研究方向。

本章我们一直在讨论人类与昆虫的战争中使用的各种致命化学物质。那么,人类对杂草的战争中使用的又是哪些武器?

人类渴望一劳永逸地杀灭杂草,由此推动了除草剂的不断研发,目前也有层出不穷的新品种面世。关于这些化学物质的使用(或滥用)情况,我们会在第六章详述。在这里我们主要讨论这些除草剂有没有毒性,除草剂泛滥会不会让环境的毒性越来越高?

有传言说,除草剂只对植物有毒,对动物无害,可惜这种说法并不属实。除草剂是一个统称,代表各种各样作用于植物和动物组织的化学农药。这些农药的作用机理各不相同:一些物质只是普通的毒剂;一些物质可以强烈刺激新陈代谢的速率,引起生物体体温骤升而死亡;一些物质单独使用或与其他药品共同作用会引发恶性肿瘤;还有一些物质可以引发基因突变,破坏某一物种的遗传物质。因此,就像杀虫剂一样,除草剂也包括某些极度危险的化学品,如果人们误信了除草剂无毒的论调而毫无节制地加以滥用,就必定会酿成灾难。

尽管实验室里一直在源源不断地开发新药剂,但砷类化合物的应用范围仍然极广,通常以亚砷酸钠的形式使用,既可以杀虫,又可以除草。这些药剂的使用历史令人心惊胆战:道旁喷洒的砷化物曾经杀死了不少农户的奶牛和数不胜数的野生动物;施放于湖泊和水库之中杀灭水草的砷化物不但让公共水体不再适合饮用,人们甚至都不能下水游泳;施放于马铃薯田中清除马铃薯茎叶的砷类除草剂也夺走过人类和其他生物的性命。

1951年左右,英国常用于清除马铃薯茎叶的硫酸出现了供应短缺,此后除草剂在当地才得到了长足的发展。英国农业部觉得有必要警告人们不要进入喷洒过砷化物农药的田地,但牲畜可不理会什么警告(野生动物和飞禽当然也看不懂警告),所以牲畜的砷中毒案例频频出现。而当一名农妇饮用了被含砷农药污染的水源而中毒之后,当时(1959年)英国的一家化工巨头停止了含砷农药的生产,并开始从经销商手中召回产品,随后英国农业部宣布将对砷化物进行严格管控,因为这种物质导致人畜中毒的风险极高。1961年,澳大利亚政府也颁布了类似禁令。不过美国却从来没有针对这些毒物颁布过禁令。

某些二硝基化合物也用于除草,这类化合物被美国列为同类除草剂中最危险的一种。二硝基苯酚(Dinitrophenol)能够强烈促进新陈代谢,一度用于减肥。但有减肥效果的剂量与引发中毒乃至死亡的剂量只有一线之隔,在造成几名病人身亡、很多人遭受了永久性损伤之后,这种药物的研制才终于被叫停。

与之相关的另一种化学药剂五氯酚(Pentachlorophenol,PCP)也可用于铁轨沿线及工业废弃用地的除草和杀虫。五氯酚对各种有机生命体都具有极高的毒性——无论是简单的细菌还是复杂的人体,它像二硝基类药物一样能够扰乱生物体产生能量的源头,让生物体从内部“自焚”,后果通常足以致命。美国加州卫生部近日通报的一起死亡事件就展现了这种化学品令人生畏的威力:一名油罐车司机想以五氯酚溶入柴油来制备一种棉花脱叶剂,他从农药箱中汲出高浓度农药的时候,龙头栓突然缩了进去,于是他徒手伸进药箱把龙头栓拿了出来。尽管他立即冲洗了双手,但仍然发生了急性中毒,并于次日死亡。

亚砷酸钠或酚类农药等除草剂的危害显而易见,而另外一些除草剂的影响则是潜伏性的。举例来说,目前著名的蔓越莓除草剂氨基三唑(Aminotriazole)虽然被定性为低毒农药,但长期来看,它诱发野生动物与人类恶性甲状腺肿瘤的可能性极高。

有一些除草剂被列为“致突变物(mutagen)”,也即能够导致遗传物质发生改变的物质。既然辐射诱发的基因突变令我们恐慌不已,那么我们又怎么能对充斥于自然环境中的化学致突变物无动于衷?