|

书名:傅雷家书·艺术生涯

作者:傅雷 朱梅馥 傅聪

编者:傅敏

排版:张磊

美编:琨琨

ISBN:9787544769488

本书由江苏译林出版社有限公司授权掌阅科技电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

《傅雷家书》系傅雷夫妇与儿子傅聪的精神接触和思想交流实录,是家人之间性情中的文字,不经意的笔墨,不为发表而创作,由傅雷次子、傅聪胞弟傅敏选编,一九八一年初版面世,至今已三十六年。

家书贯穿了一九五四至一九六六年傅雷夫妇最后的生命历程,记录了傅聪由钢琴学童成为世界级钢琴家的学习过程,再现傅氏兄弟成长的家教背景。傅雷曾自信地告知傅聪:“你别忘了:你从小到现在的家庭背景,不但在中国独一无二,便是在世界上也很少很少。”傅敏先生了解自己的父母兄长,熟悉自己的家庭氛围,他选编的《傅雷家书》更能展示傅家门风,再现自己的家教背景,还原其真实,非他人能代替。傅敏编傅雷家书,实际是他以父母与哥哥的往来家信为素材,删繁就简,精心选编的书信体自传作品,真实生动,好看感人。

历年刊行的《傅雷家书》多为家书精选本,篇幅小内容精,却丢失了不少家书特有的味道。《傅雷家书全编》篇幅太大,不方便读者阅读。

由此,精编一部保留日常亲切感与真实感而原汁原味的家书选本成为课题。经过严谨的市场调研与反复论证,我们确定以傅聪的留学演艺经历、情感婚姻之路为经纬度,由傅敏先生选编傅雷夫妇与傅聪及弥拉的往来家信,由子及父、由傅聪读傅雷、由傅聪成长轨迹领略家书精神。

纵观整部家书,内容实分为二:第一部分(一九五四至一九五八)书写傅聪波兰留学期间的离别之情,谈练琴之道、音乐之道、学习之道、恋爱之道,乃至师友情谊等等;第二部分(一九五九至一九六六)书写傅聪在英国打拼期间的思念之情,谈演奏之道、艺术之道、文化之道、夫妻之道,乃至人生艺术等等。现将这两部分内容分别以“傅雷家书:留学岁月”和“傅雷家书:艺术生涯”编辑出版。

这两部选本,厚重不失轻松、深刻不离日常,自成格局。在“艺术生涯”中,傅聪的立业与婚姻经历述说了奋斗期青年的压力和冲动,父母引导孩子以长远之眼光将压力转化为拼搏的动力,不在意一时的成功,更要重视婚姻的和谐与家庭的稳定,追求人生之大艺术。傅雷的婚姻观,家书中说得很清楚:“最主要的还是本质的善良,天性的温厚,开阔的胸襟。有了这三样,其他都可以逐步培养;而且有了这三样,将来即使遇到大大小小的风波也不致变成悲剧。”

家书代序“读家书,想傅雷”由楼适夷先生撰写,家书中外文译注和英法文信件由金圣华先生中译,连同家书中“傅聪家信”的中文简体字版著作财产权,均已转让我公司,上述内容在二〇一七年不随傅雷著作权进入公版。自二〇一七年始,《傅雷家书》完整著作权由我公司独家享有,仍受著作权法保护,任何人不得侵犯。

合肥三原图书出版服务有限公司

二〇一七年盛夏

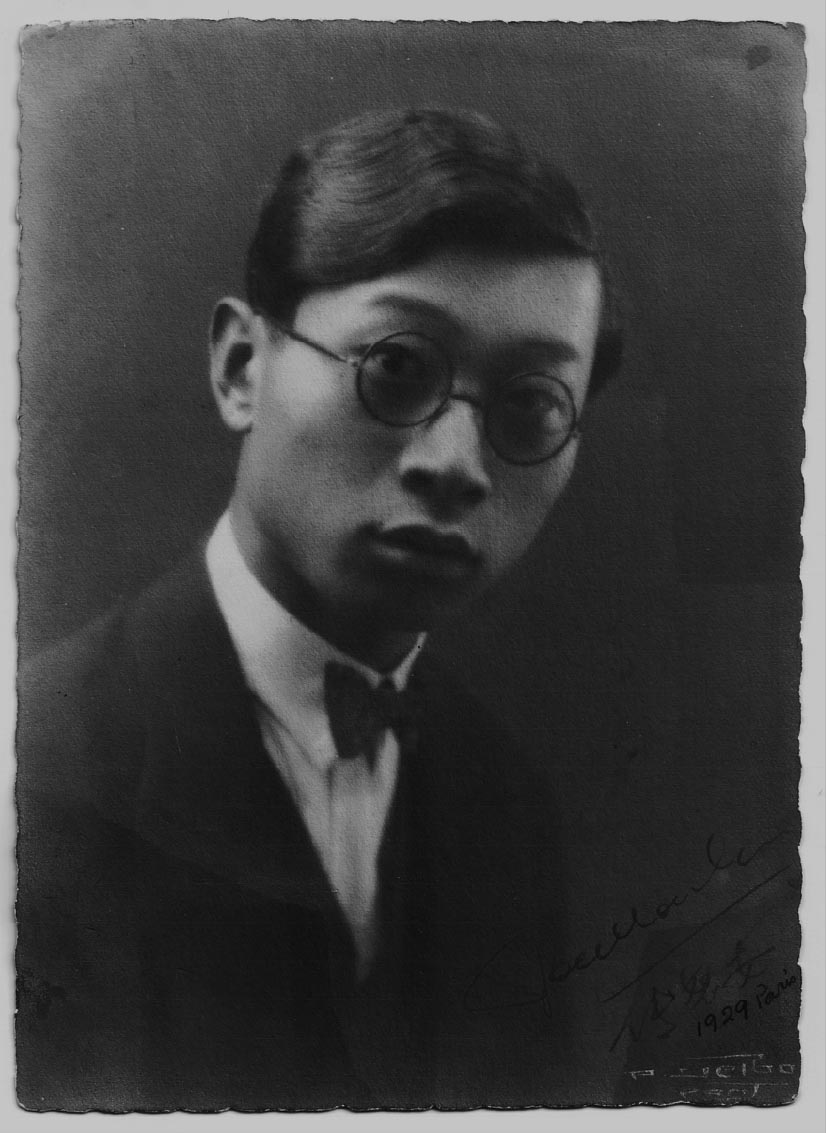

傅雷寄赠未婚妻朱梅馥署名傅怒安的照片(一九二九年)

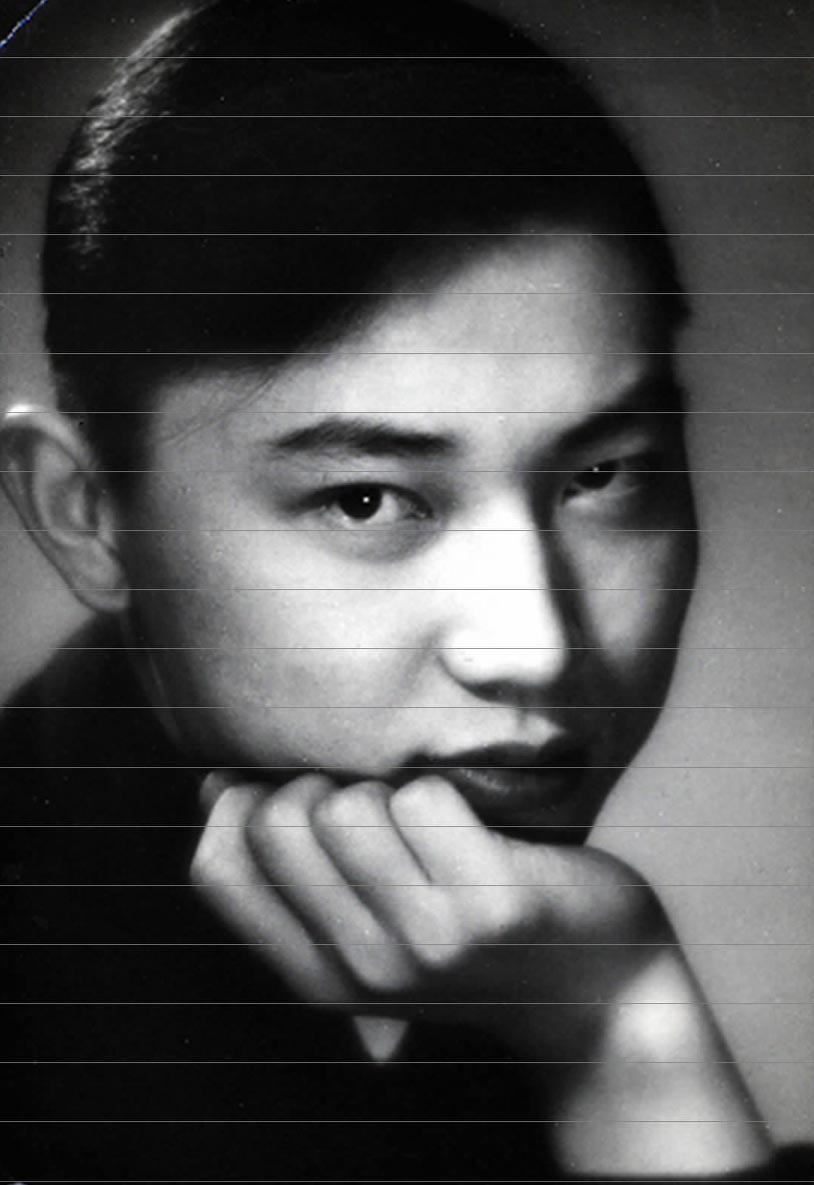

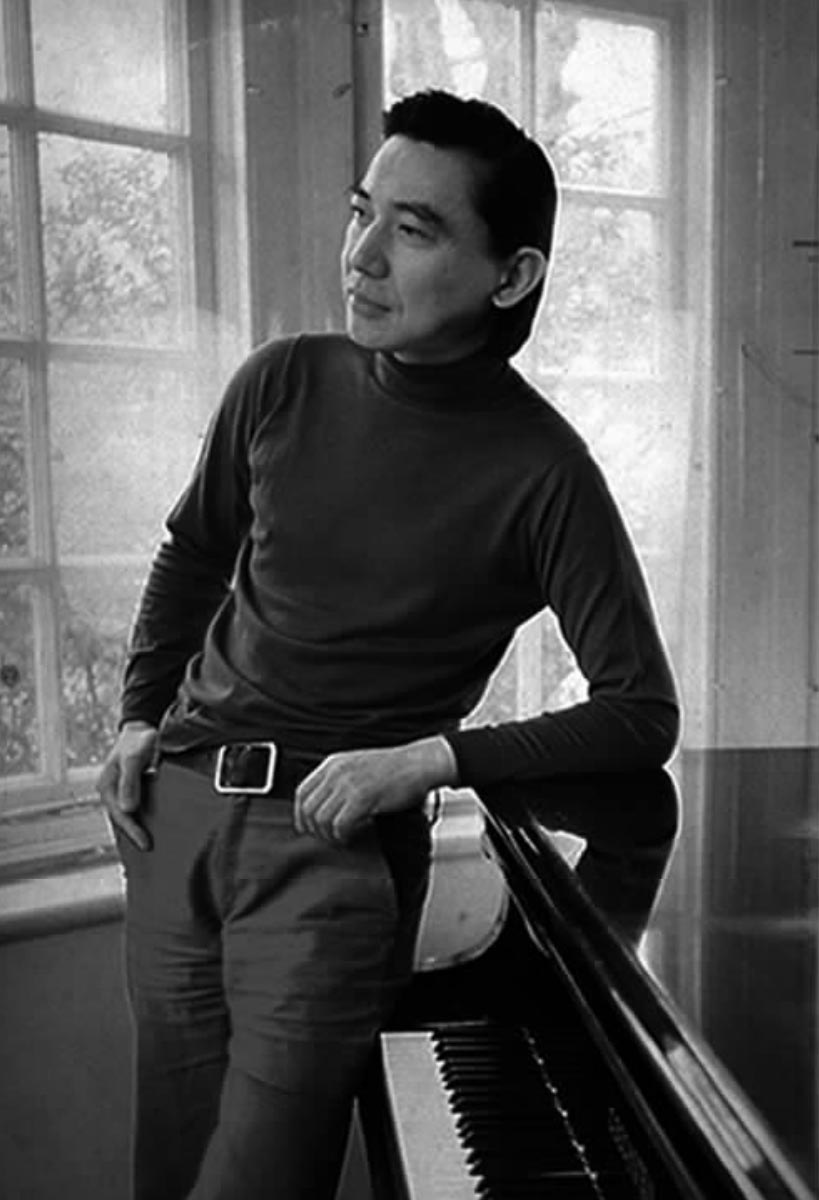

傅聪比赛获奖后照片(一九五五年)

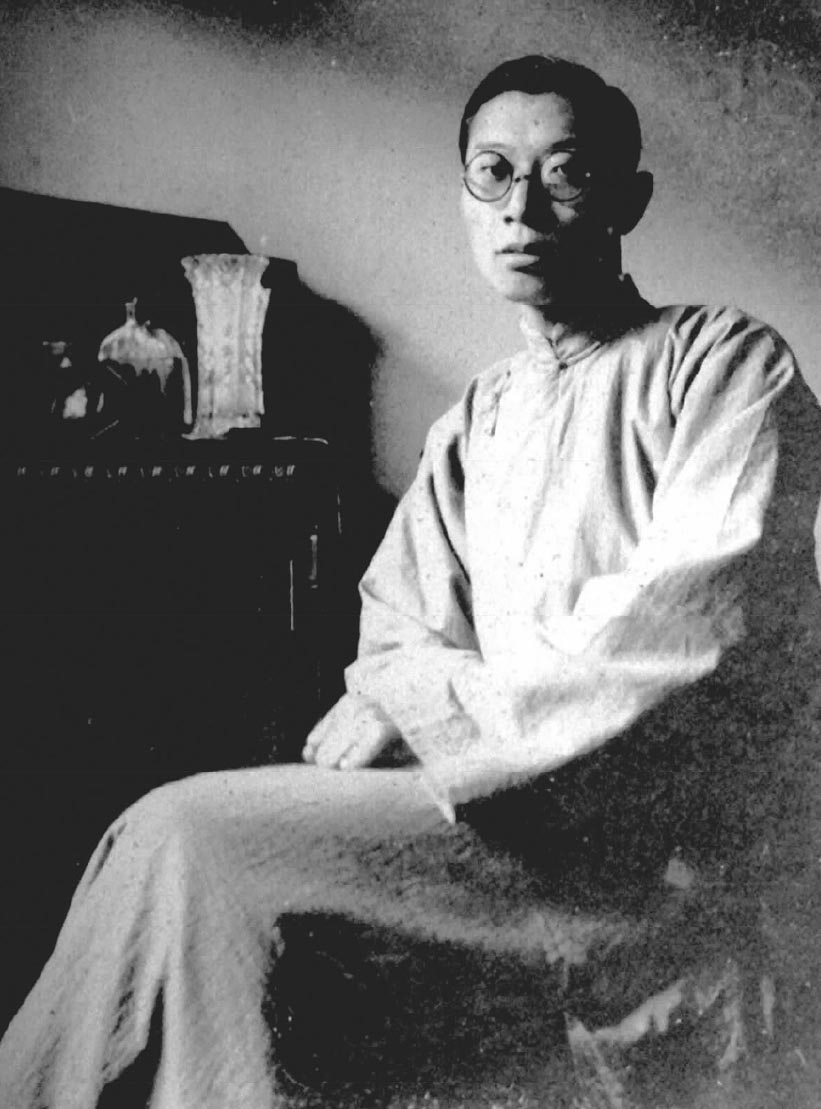

傅雷在法国(一九三〇年)

傅聪在英国(一九六三年)

傅雷寄赠罗曼·罗兰的照片(一九三四年)

傅聪在伦敦寓所(一九七〇年代)

傅雷夫妇与成家和三姐弟的合影(一九四〇年代)

傅聪拜访钱锺书杨绛夫妇时留影(一九八〇年代)

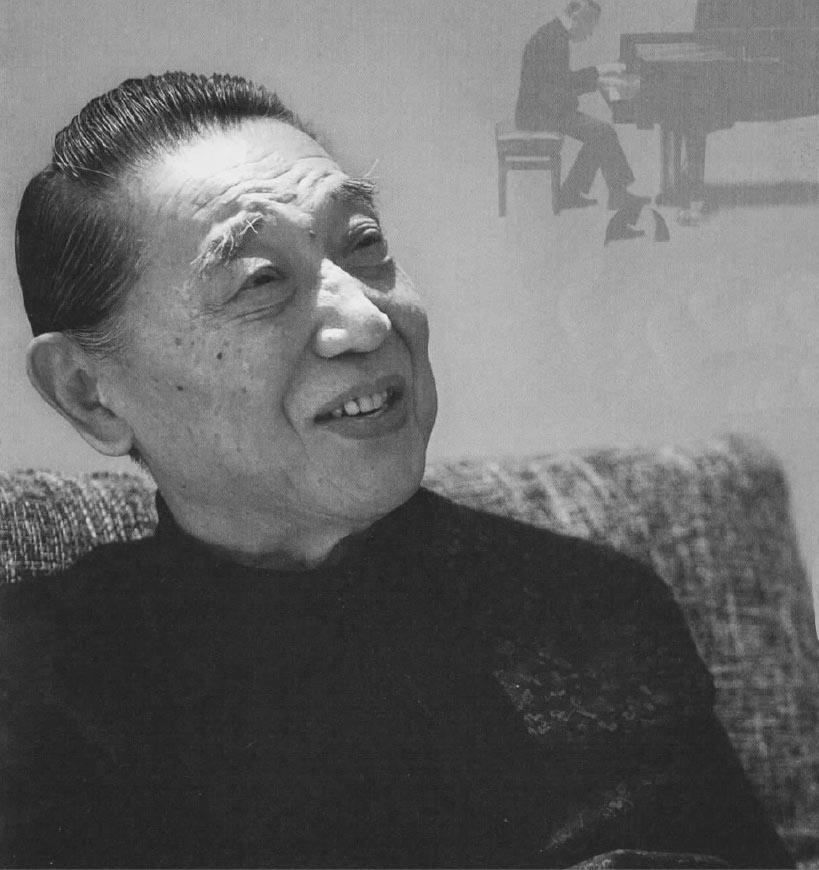

一九六〇年代的傅雷

一九九〇年代的傅聪

|

|

金圣华 |

家书纪念版序 |

傅雷百年诞辰 |

代序 |

|

二〇〇七年十二月二日,傅聪在香港大会堂举行独奏会。一如既往,会场上坐满了心仪演奏家超卓琴艺的听众,屏息静气中,期待着钢琴诗人的演出。

傅聪出场了,颀长的身影,在如雷掌声中,缓缓地,凝重地,一步又一步走向钢琴;然后,又缓慢地,庄重地,扶着琴边,坐了下来;接着,他聚精会神,舒展双手,开始弹奏,一片洋溢诗情的乐韵琴声,迅即流泻出来,如清泉,如甘露,滋润了每一位听众的心田。

那天,傅聪弹奏的是德彪西的《英雄摇篮曲》、海顿的《C小调第33奏鸣曲,作品Hob XVI:20》、萧邦的《三首马祖卡,作品59》与《升F大调〈船歌〉,作品60》,以及舒柏特的《降B大调奏鸣曲,作品D960》。这些精致优美而又成熟复杂的乐曲,在演奏家倾注了生命力的演绎下,显得如梦如幻,如诗如歌,既活泼又典雅,既抒情又激昂。

演奏完毕,钢琴家再次扶着琴边,慢慢起身致意,徐徐步入后台。听众再次以如雷掌声,要求“再奏一曲”,傅聪亦不负众望,加奏一阕,令全场听众如痴如醉,尽兴而归。

这是一场扣人心弦的超水平演出,一切都完美无疵,唯独演奏家的行动似乎显得特别迟缓,“毕竟是岁月留痕了”,有的评论家事后说。

那天,众人只看到台前的精彩演出,而不知台后的动人故事。原来,傅聪在来港演奏前不足一周,不慎在成都机场摔了一跤,导致右边两根肋骨断裂,其痛楚可想而知。但是为了承诺,为了信誉,为了对艺术的追求与执著,他仍然坚决扶伤来港,忍痛演出。十二月二日在场聆听的观众,可有人知道钢琴家在琴键上十指如飞的演出时,每一个音符的弹奏,每一下指键的接触,是付出了多大的努力,忍受了多大的痛苦,才换取得来?

演奏完毕的台后,演奏家热汗淋漓,渗透了捆绑身上的医疗背心,这是国内医院为傅聪伤后特制的护甲。就是戴着这样的护甲,他坚持来港,坚持练琴,坚持演出且不让人知道实况。“人不知而不愠,不亦君子乎”,这是钢琴家身体力行的人生价值,早在当年父亲傅雷给他上第一课《论语》时,已深植心中。的确,对傅聪来说,艺术的大任既然放在眼前,个人的伤痛早已置诸脑后了。

曾经有人说,翻译是“戴着镣铐起舞”,那么,那天亲眼目睹的却是演奏家“戴着镣铐奏乐”,于是不由得不想起,傅雷与傅聪,这身为翻译家与演奏家的一父一子,在心灵上、精神上、思想行为上,真如一双互相映照的镜子,他俩之间的交流与共鸣,早在《傅雷家书》的字里行间已展露无遗了。

《傅雷家书》所刊录的,乃是傅雷与傅聪之间自一九五四至一九六六年之间的书信。当年,这批书信,只是父与子之间的私人函件,执笔者从未想到日后会刊行成书,且风行各地。然而这毕竟不是寻常父子之间的闲话家常,而是两位特殊艺术家之间的心灵对话。

我们所看到的,除了为人父者对国外游子的无尽思念,无限悬挂,还有承载着中国知识分子千百年来的民族大义,蓄满特殊一代共同记忆的时代反思。我们看到的,更是对文化的传承,对艺术的追求。艺术在最高层次上,是超越民族、不分畛域的,而吾人对生命的礼赞,对生命极终意义的探索与追求,也是永无止境、亘古常新的。正因为如此,《家书》中所体现的,不仅是人间的挚爱与关怀,也是超越生命(Larger than life)的气魄与胸襟。

《家书》中所充盈的,是对自由的向往,对真理的追寻。父子之间共同呈现的乃是奔放的热情,激越焕发的生命力。傅雷曾经要求儿子:“先做人,再做艺术家,……最后才做钢琴家”,他希望傅聪成为一位“德艺俱备,人格卓越的艺术家”,而今时今日我们看到的傅聪,的确已体现了《家书》所言的精神,不负父亲当年的期望——他的思想境界如此成熟丰沛,而艺术生命却是年轻而活力充沛的。

当年的傅雷,身处斗室,而心系家国,甚至遍及文化、艺术以及全人类的命运,这一切,都不会老,不会过时,不会因三五十年的光阴而变得褪色苍白。傅雷出生于一百年前,如目前仍然在世,已是一位白发幡然的世纪老人,无奈一九六六年那场时代的狂风骤雨,摧折了这棵枝叶扶疏的苍翠大树,如今,树已不在,然而它的影响力,却通过全集、译著与家书的出版,而越来越强,历久弥新。

《家书》撰写于五十年前,半个世纪过去了,却在一代又一代有良知、有深度的读者心目中,如惠风吹拂迎风悬挂的风铃般,拨动了无数敏锐的心弦,使千千万万读者为之感悟,为之动容,为之一读再读,而每读必有所获。

傅聪曾经说过,傅雷童年时由寡母带大,在浦东乡下,孤独寂寞,偶尔看到窗外,春天时有一只蝴蝶飞来,已是童年最美的回忆了。如今,一个世纪之后,在众声喧哗、繁嚣扰攘的闹市中,却有许许多多既温柔又善良、既朴素又深刻的赤子,在争名逐利、追求物质的混沌中,力求众醉独醒而深感彷徨,但愿《傅雷家书》,犹如翩翩蝶影,能飞入千家万户的窗棂,慰藉落寞无告的心灵,为他们洗涤尘垢,点燃希望,激励他们对生命的真谛,重新探索与追寻。

《傅雷家书》把诞生于百年前的翻译家那一生的人品译德,铮铮风骨,披露在读者面前。假如当年没有文字的记载,就没有记印,没有传承,而傅雷与傅聪、傅敏父子之间的交流与共鸣,就如截截断线的残迹,难以留存。感谢傅氏昆仲,尤其是傅敏多年来孜孜不倦、钩稽史料,才使《家书》得以今日的面貌,呈现于世。

《傅雷家书》早已于一九八一年结集出版。自刊行以来,历时二十八载,先后印制七版。我曾经应邀为英法文家书中译,也为全书所涉外文译注,因此,对全书来说,既是忠实的读者,也是参与其事的译者,这双重身份,使我对百年诞辰纪念版《家书》的刊行,更感到由衷的喜悦,特为之序。

二〇〇八年一月二十七日

傅聪傅敏在北京举办的家书墨迹展上与金圣华(左一)的合影(一九八五年)

年届八旬的傅聪仍活跃在世界乐坛(二〇一三年)